融合视角下的市域轨道规划

蔡润林

中国城市规划设计研究院上海分院

0 引 言

新时期,我国城镇化发展进入了以城市群、都市圈为主体的发展阶段。为加强中心城市与外围城镇组团、周边城市间的联系,推动城市群和都市圈的快速发展,一系列国家政策、区域规划、标准规范陆续出台,有效地指导了市域轨道的有序建设和发展。

国家政策方面,2017年国家发改委发布《关于促进市域(郊)铁路发展的指导意见》,强调市域(郊)铁路作为城市中心城区联接周边城镇组团及其城镇组团之间的通勤化、快速度、大运量的轨道交通系统,提供城市公共交通服务,是城市综合交通体系的重要组成部分,并指出至2020年,京津冀、长江三角洲、珠江三角洲、长江中游、成渝等经济发达地区的超大、特大城市及具备条件的大城市,市域(郊)铁路骨干线路基本形成,并构建1小时通勤圈。

区域一体化规划方面,市域轨道现已成为京津冀、粤港澳、长三角等国家战略地区轨道体系重要组成部分。例如,2021年6月《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》提出共建“轨道上”的长三角,指出建设集高速铁路、普速铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通于一体的高品质快速轨道交通网,推动市域铁路向周边中小城市延伸,在都市圈实现公交化客运服务。

相关标准规范也不断完善,《城市综合交通体系规划标准》、《城市轨道交通线网规划标准》等国家标准对“市域轨道”、“轨道交通快线”进行定义,《市域铁路设计规范》、《市域快速轨道交通设计规范》、《市域快速轨道交通规划与设计导则》对不同制式的市域轨道建设和实施进行规范。

在实践过程中,市域轨道交通建设也在积极推进当中,许多城市正在进行“四网融合”方面的探索和尝试,同时也面临着诸多问题的挑战,亟待成熟的可复制的经验指导和借鉴。这也是本文研究的出发点。

1 市域轨道的功能范畴

市域轨道交通的概念在规划和实践过程中一直有诸多理解,摇摆于功能、范围和制式之间。从制式角度讲,有市域快轨、市域铁路、地铁快线等多种称谓。界定市域轨道交通应着重从其功能和服务范围角度出发,即市域轨道交通是一种突破了传统城市地铁/轻轨服务范围的轨道交通模式,是中心城市与周边城镇组团以及城镇组团之间的较长距离、更高速度的轨道交通系统,同时兼顾城市群和都市圈内部城市间的快速联系,是推动超大城市功能向周边城市(镇)疏解、城市群优势互补融合发展的重要载体。

1.1 市域轨道功能、制式和范围

(1)市域轨道不等同于系统制式

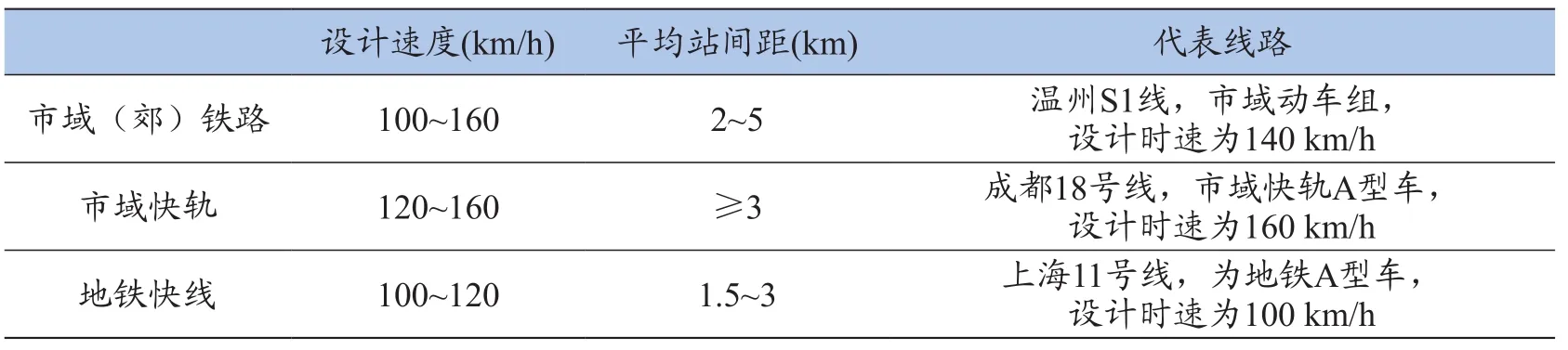

市域轨道的系统制式呈现出多样化的趋势,主要包括三种制式,分别为市域(郊)铁路、市域快轨和地铁快线。根据其功能定位、服务范围和人群等的不同,市域轨道的系统选型可以从中进行选择。不同制式的技术特征如表1所示。

表1 市域轨道多制式技术特征

(2)市域轨道不拘囿于行政边界

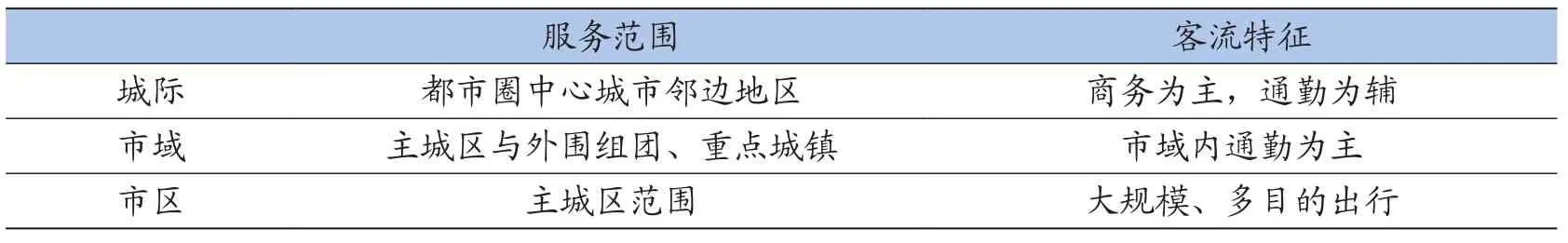

市域轨道主要为城市中心城区与城市周边城镇组团及组团之间的交通联系提供服务,但在城镇连绵地区,根据交通需求特征,也往往会突破城际、市域及市区的行政边界限制。根据其服务范围的不同,客流特征也存在一定的差异,具体见表2。

表2 不同服务范围内的客流特征

1.2 市域轨道技术优势

(1)以高时效性支撑较大尺度空间联系

不同层级的轨道交通所服务的圈层范围有所差异。城市轨道交通主要服务于中心城及规划区30 km范围内的出行交通,而市域轨道联接中心城及外围地区,设计时速为100~160 km/h,可实现50~80 km圈层内1小时可达的目标,是支撑都市圈同城化联系的重要载体。以东京都市圈为例,其市郊铁路路网主要为50~80 km圈层服务,路网里程约2 000 km,日常承担都市圈内大量的通勤联系,日均客运量达3 000万人次,占都市圈轨道交通总客流量的78%。而伦敦都市圈内的市郊铁路里程约3 000 km,主要服务外围郊区至中心城的快速通勤需求。

(2)以多制式选择提升适应性和兼容性

市域轨道的制式选择趋向多样化。根据不同区域、不同走廊的客流特征和服务目标,可选择新建不同制式的铁路系统、市域快速轨道系统,或者改造既有铁路资源,以提升系统的适应性和兼容性。

上海金山铁路便是利用既有铁路资源打造城区与城市外围联接的市域轨道,经对原金山铁路支线的改造,现金山铁路线路全长56.4 km,主要联接金山卫站至上海南站,沿线共设金山园区、亭林站、叶榭站、车墩站、新桥站、春申站等9个站点,可实现金山郊区与上海中心城区的快速联系。该市郊铁路设计时速为160 km/h,平均站间距为7.1 km,采取实时公交化的运营方式,沿线客流达3.2万人次/d。

上海新增规划市域线则采取兼容城际衔接通道的方式,为市域及青浦、奉贤、嘉定、松江以及南汇五大新城中长距离的出行联系提供服务。目前上海市域线已明确部分通道采用铁路制式(如嘉闵线),并预留区域城际对接条件,以便后续拓展对外联系通道,提升线路的区域辐射能力。

1.3 面临的挑战和难点

(1)客流效益偏低

多数已开通的市郊铁路其客流量与负荷强度均处于较低水平。例如温州S1线开通后客流冷清,不足4万人次/d,运营效益整体偏低。不论是郊区型还是城区—郊区型线路的客流效益,均低于国外市域轨道的正常运营水平。据统计,我国郊区型线路日客流量低于5万人次,其客流负荷强度为1 000人次/(km·d)左右;联接城区和郊区的市域线路客流水平较好,客流负荷强度2 000~10 000人次/(km·d)左右。相比东京市郊铁路12 000人次/(km·d)、巴黎RER线6 400人次/(km·d)的客流负荷强度,我国市域铁路的客流效益提升还面临着巨大的挑战和提升空间。

(2)廊道选择冲突

由于服务范围的重叠,市域轨道廊道选择往往面临多头规划所导致的重叠或冲突问题。例如,省级层面的城际铁路网络规划和地市级层面的市域轨道网络规划,容易在同一廊道内规划多条线路,二者在功能定位不清晰的条件下,易导致通道资源浪费,进而客流效益缺乏保障。

2 轨道与城市空间融合

2.1 两种空间融合方式

(1)城市中心区——耦合城市中心,衔接重要枢纽

市域轨道深入城市核心,直联城市核心区与外围城镇节点,可实现外围地区快速直达城市主要功能节点。以伦敦伊丽莎白线为例,线路全长118 km,其新建的贯穿中央地区的地下线(帕丁顿站—史特拉福站,长42 km),联结城市两端,实现中心与市郊、机场的快速直达联系交通。

衔接重要枢纽也是市域轨道的规划模式之一,构建枢纽与城市轨道多点多线衔接,实现市域—城市地区的快速集散。例如深圳机场线,其全长51 km,设站18座,设计时速达120 km/h,串联起宝安机场、前海中心、福田中心、福田站等重要功能节点,实现市域范围与城市重要枢纽节点的快速集散。

(2)城市外围——外围引导轴向开发

市域轨道与城市外围空间的融合,应发挥市域轨道沿线TOD发展的带动作用,通过集聚人口岗位,实现轴带拓展,引导城市外围区域沿市域主线轴向开发。如东京都市圈依托环放式市郊铁路网,引领城市外围轴带式拓展;发挥市域轨道TOD效应,引领外围中心形成,如千叶新城、多摩新城等将市郊轨道线路接入新城中心,围绕市郊铁路站打造枢纽综合体引领中心集聚,形成新城中心。

2.2 南宁规划实践:多中心融合的X型快线

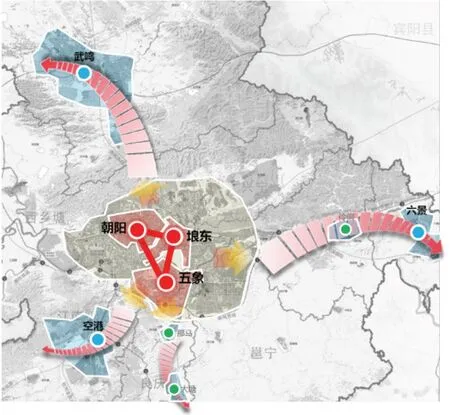

新一轮的南宁国土空间规划确立了以主城区为核心,武鸣、空港、六景三大新城为重要节点的“1+3+N”空间格局,主城区将携其他重要节点共同打造北部湾大都市区(见图1)。该空间格局各主次级中心之间的距离为30~60 km,其中主城区为北部湾区域的核心,武鸣新城服务于市域北部中心,空港新城则服务于空港经济区,而六景新城将作为珠江—西江经济带产业新城。南宁市主城区共设有三大中心,分别为区域职能中心的五象、城市东拓核心埌东,以及老城中心朝阳,三大中心与外围新城形成了四向发展轴带。

图1 南宁城市中心体系与客流走廊图

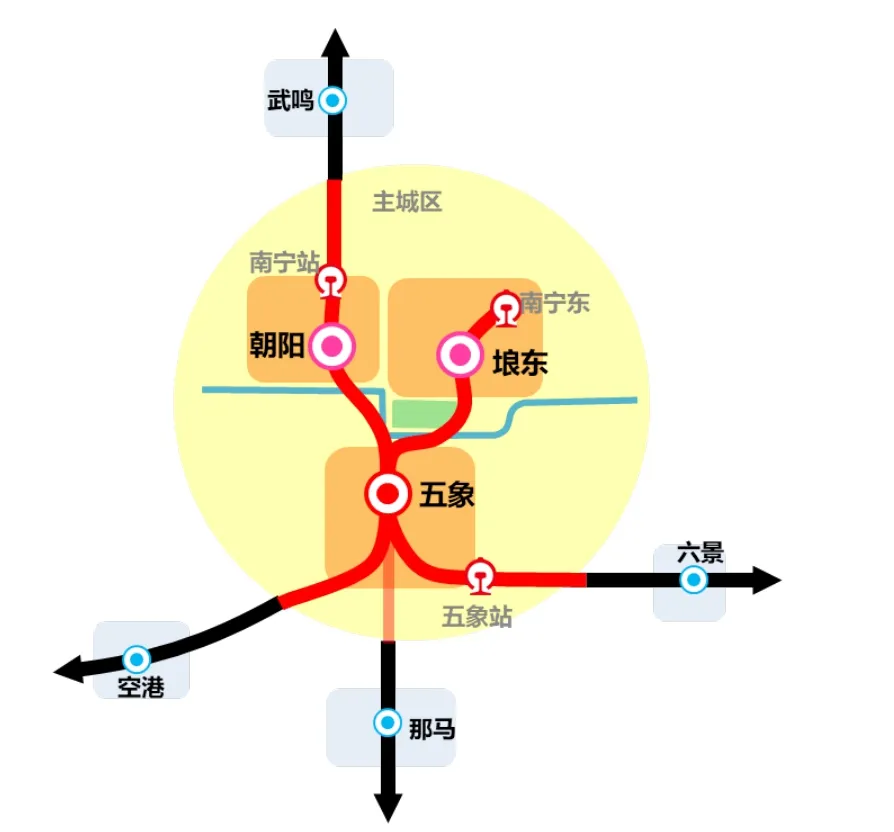

(1)市域轨道快线构架:三心多向辐射

在主城区范围内,构建“X”型轨道快线构架(见图2),串联朝阳、琅东、五象三大城市中心,覆盖主要客流走廊[1]。为体现三大中心的辐射带动作用,“X”型轨道快线向外围延伸并衔接武鸣、空港、那马和六景等外围板块,形成四向辐射通道,并串联起三大主中心与市域重要高铁枢纽。在五象核心区的飞龙路站、总部基地站布设双岛四线车站和联络线,可实现快线线路间的互联互通,由此保证三大城市中心与外围实现多向通达。

图2 南宁市域轨道快线构架图

(2)多方向、多交路的运行组织

主城区内部,应满足不同区段差异化的客流需求,既要满足城市中心、主要铁路枢纽、板块中心等重要节点间的直达快联,也要满足客流密集区段的覆盖性需求。可采用不同交路组织模式提升客流效益。

主城区对外,则主要采取联络线跨线运营和越行线两种形式实现多向通达。第一种是利用联络线实现跨线运营,开行多方向班次,以自武鸣方向交路为例,武鸣—朝阳—五象—六景(西北—东南方向)和武鸣—朝阳—五象—机场(西北—西南方向)利用总部基地—飞龙路段间的联络线实现跨线运行。第二种则是设置诸如“双岛四线”等形式的越行站,利用越行线开行部分主中心至机场的大站快车班次,提升站间联系的时效性。

3 轨道功能层次融合

受城市区位、规模和辐射范围等差异的影响,不同类型城市的多网融合策略也存在不同。对于区域首位中心城市而言,一般存在多个圈层的辐射联系需要,需构建不同层级的中心放射形态轨道系统予以支撑;而对于高度区域化城市(中等规模)而言,一般处于高度连绵的城镇发展地带,走廊和网络相对均衡,往往需要构建融城际和市域合二为一的轨道系统。

3.1 省域中心城市轨道体系构建:以长沙为例

长沙作为湖南省省会和首位城市,其GDP占全省30%,是湖南省的经济文化中心。

长沙面向区域的辐射范围有两个圈层:一是面向省域3+5城市群的150 km圈层,以商务联系为主,要求城市点到点快速直达;二是面向长株潭都市区的50 km圈层,交通需求同城化、复合化,要求中心直连的同时满足轴带沿线的交通服务。

(1)圈层服务:构建两级线网,支撑不同圈层需求

面向城市群,以区域城际铁路为主,构建四向城际走廊,枢纽间互联互通,形成1小时商务圈;面向都市区,则以都市区/市域快线为主,构筑五向同城化走廊,实现中心直联直通并串联沿线城镇节点,打造1小时同城圈[2]。两级线网为不同圈层的出行需求提供差异化服务,市域快线联接长株潭主副中心和串联长株潭三市主要枢纽节点,而城际、高速铁路则服务于城市群出行。

图3 长沙面向区域的圈层化轨道体系

(2)都市区轨网融合:长株潭城际与市域轨道两轨合一

长株潭城际铁路全长104 km,站间距4 km,设计时速200 km/h,初期运行最高时速为160 km/h,其技术特点与快线类似。长株潭城际铁路串联三市中心城区,兼顾长株潭与站站停列车,服务都市区内部并承担都市区南北轴快线功能。在层次上,长株潭城际铁路被纳入都市区快线网进行布局;在通道上,布局快线网时将进行统筹考虑,以提升运输通道效率;在运营上,目前由湖南省城际铁路公司运营,建议未来与都市区快线一体化运营组织,从层次、通道以及运营上多方位融入都市区一体化快线网络。

3.2 城市群中等城市轨道体系构建:以湖州为例

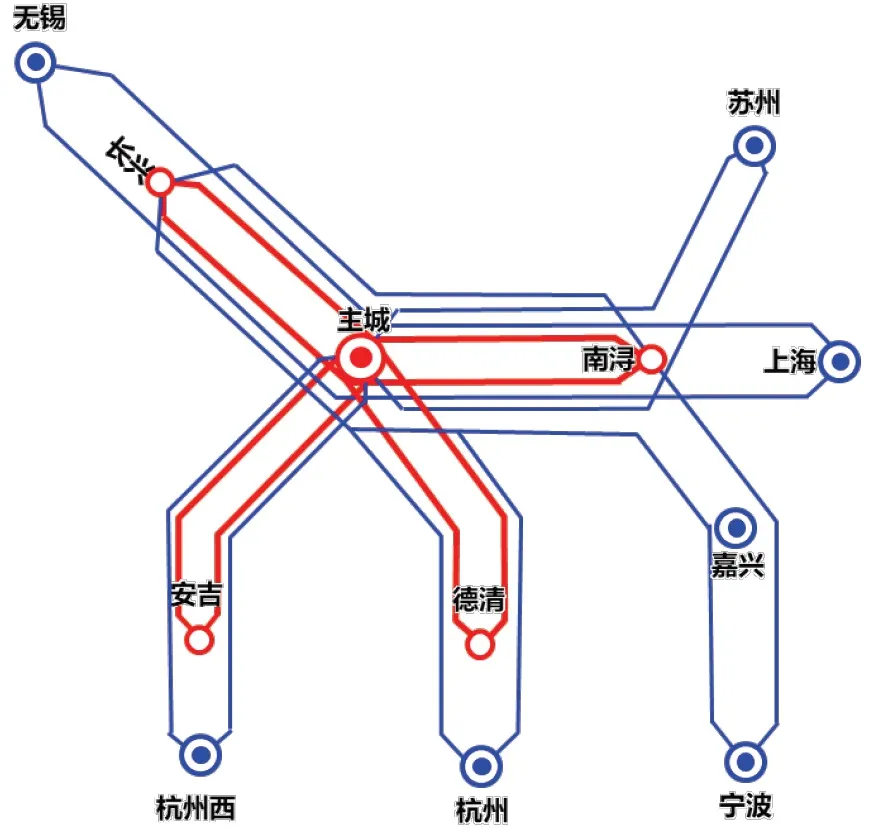

湖州地处长三角城镇密集地区,位于多个一体化发展区域叠合区域,如上海大都市圈、杭州都市区、环太湖协同区、湖嘉一体化等,其所在地区各板块联系紧密,同城化及网络化特征明显。因此,湖州市城市区域化特征显著,南浔—吴江、德清—余杭等临界地区交通联系紧密,呈高度连绵化特征。

(1)区域与城市走廊融合

湖州面向区域的走廊与市域内部走廊高度融合。东西向以南太湖大通道为主要区域走廊,贯通了上海、苏州和湖州,同时串联了市域范围内南浔、中心城、长兴三大板块;南北向宁杭(南京—湖州—杭州)走廊串联了市域范围内的长兴、中心城、德清;湖嘉(湖州—嘉兴—杭州湾)走廊串联了中心城、南浔和嘉兴。在以上高度重合的走廊内,既要保证面向区域的高时效性联系,又要兼顾市域内部重要板块和节点的通达性服务[3]。

(2)功能层次和运营融合

以如通苏湖城际线湖州段为例,应体现区域协同功能和城镇带一体化的双重支撑。既要融入环太湖城际网络,同时在南浔—织里—吴兴—长兴城镇发展轴带上承担轨道快线服务,沿线设站应充分与城市空间实现站城融合。南北方向上,规划建设湖州市区—德清、市区—安吉市域轨道,串联沿线城镇,衔接杭州都市圈城际,采用相同的制式标准,未来实现贯通运营。

运营组织的融合同样重要,在此类走廊上应实现灵活化、多交路的运营组织模式,市域区段内应根据交通需求的分段、分时特征加开市域班列,以大小交路形式,满足区域、市域、市区多个层次的客运联系需求。在相关站点应预留折返、越行线路设施,满足交路运营的功能(见图4)。

图4 湖州轨道走廊运营融合示意图

4 结 语

市域轨道交通从其内涵上来说是功能范畴意义,其网络构建应跨越制式和行政边界的藩篱。在城市群特别是都市圈地区,应从融合视角寻求市域轨道规划的最优解。而空间、功能、通道的融合有助于提升市域快轨的综合效益,实现中心快联、枢纽耦合和走廊服务。更重要的是,融合提升的关键保障在于线路的运营组织,特别是体现服务主导下的精细化运营方案设计和管理水平。