畦间沟深度对缢蛏池塘养殖效果的影响

刘瑞义

(福安市水产科学技术推广站,福建 福安 355000)

缢蛏(Sinonovaculaconstricta)肉质鲜美,营养丰富,为中国传统四大海水养殖贝类之一。20世纪90年代初,闽东沿海养殖户率先开展缢蛏池塘蓄水养殖试验,获得良好的成效,由于该养殖模式采取人工施肥培饵的方法,解决了滩涂养蛏依赖天然饵料和摄饵时间短等问题,产量、效益较滩涂养蛏提高明显,从而得以较快的推广应用。缢蛏池塘养殖历经近30年的发展,在全国海水池塘养殖业中具有较高的比重和地位。

在目前的养蛏池塘内,除了少部分埕地整建成蛏畦外,大部分埕地挖成畦间沟和环沟,环沟略深于畦间沟。池塘中缢蛏的食物主要来源于池水中的饵料生物,畦间沟深度即蛏畦顶部到畦间沟底部的距离,是决定池塘水体空间大小的重要因素,缢蛏食物的数量与其密切相关,对缢蛏养殖至关重要。目前,相关研究主要集中在缢蛏饵料培养与供应[1-4]、基于缢蛏养殖的生态养殖模式[5-8]、缢蛏养殖病敌害[9-11]、缢蛏起捕采收[12-14]等方面进行研究与摸索,畦间沟设计与研究方面的报道较少。刘招坤等[4]设置畦间沟深度为0.6 m,播种平均体质量0.25 g的蛏苗3.0×105粒/hm2,经过150 d左右的独立供饵式养殖,缢蛏平均体质量达到16.13 g,存活率为66.70%。虽有些缢蛏池塘养殖技术规范和相关技术文献明确了畦间沟深度为0.2~0.5 m[15-18],但它是参考养殖户习惯采用的畦间沟深度而总结得出的,应用于生产,产量和效益难以提高。

合理设置畦间沟深度,对提高缢蛏养殖效果具有重要意义。目前养殖户在设置畦间沟深度上存在较大的盲目性,大部分仍凭借经验挖建畦间沟,也有为增加养殖产量,不断挖深畦间沟,提高蛏畦上的水位,容易产生蛏畦松散陷塌,水体分层,底层缺氧[19-21],常常发生大量缢蛏被泥覆盖而窒息死亡,或突然窜到埕面而死,或死于洞穴中等异常情况。

本研究开展了不同深度畦间沟池塘的缢蛏养殖试验,进行了缢蛏生长速度、存活率、养殖产量等的对比分析,以期为养蛏池塘畦间沟深度的设置提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验用种苗为室内人工培育并经当地滩涂暂养的蛏苗。利用福安市下白石福渔村一口面积8 hm2的池塘改建成试验池塘,该池塘位于中低潮区,底质为泥质,柔软有黏性,能自然纳潮进水,所处海区水温12.3~30.6℃,盐度11.3~21.9,pH 7.2~8.5,溶氧≥5 mg/L,周围无污染。

1.2 试验方法

1.2.1 试验设计

当地大部分养殖户凭借经验通常设置畦间沟深度为0.6 m,养殖效果绝大多优于设置畦间沟深度为0~0.5 m。少部分养殖户尝试设置畦间沟深度为0.8~1.5 m,与设置畦间沟深度为0.6 m相比,养殖效果优劣不一致。试验设定4个不同的畦间沟深度,分别为0.5 m、0.9 m、1.3 m、1.7 m。

1.2.2 池塘改建

2019年11月开始将池塘分割成4口面积均为2 hm2的小池塘。再将每口池塘分割成1.33 hm2的饵料培养池和0.67 hm2的养蛏池。养蛏池的滩面分成若干畦,畦宽5 m,畦长为15~30 m,相邻畦的间隔6 m,每口养蛏池蛏畦总面积均为0.24 hm2。采用机械在4口养蛏池的畦间隔处分别挖出0.5 m、0.9 m、1.3 m、1.7 m深的畦间沟,与畦间沟深度相对应的池塘依次记为S1、S2、S3、S4。参照当地养蛏池结构,除蛏埕和畦间沟外,其他部分挖成环沟,环沟略深于畦间沟(图1、图2),畦间沟和环沟的总面积为0.43 hm2。

图1 池塘平面图Fig.1 Schematic diagram of S.constricta culture pond

图2 养蛏池截面图Fig.2 Cross section of S.constricta culture pond

1.2.3 生物饵料培养

排干养蛏池池水,用生石灰100 g/m2化浆后趁热全池泼洒,然后深翻底泥与生石灰浆均匀混合,消毒7 d。蛏苗播种前3~5 d,饵料培养池用孔径0.18 mm的筛绢网进水2.0 m左右,每口饵料培养池施碳酸氢铵600 kg、过磷酸钙300 kg,5 d后池水色转浓,透明度0.15 m左右,可向养蛏池排放池水以供给饵料。饵料培养池每次排放池水后,及时补充海水和追肥以继续培养生物饵料。

1.2.4 蛏苗播种

将养蛏池池水排放至畦面露出,每口养蛏池播种4 166粒/kg的蛏苗8.6×105粒,蛏苗大小较整齐,新鲜肥硕,壳无破损。播种时间为12月26日。

1.2.5 日常管理

蛏苗播种3 d后,饵料培养池开始向养蛏池供应饵料。考虑水质的稳定性,一般养蛏池每次排出池水1/2左右,然后饵料培养池向其排放池水供给饵料,接着饵料培养池补充海水,并按补充海水量每1 m3追施碳酸氢铵40 g、过磷酸钙20 g。具体根据缢蛏摄食、天气、池水透明度等情况,并参考公式(1)、(2)计算,见表1,确定各养蛏池的排换水量、饵料培养池每次追肥数量等。前期蛏畦上水位为0.25 m左右,随着水温的上升,逐渐提高到0.50 m。整个试验过程,一直保持4口养蛏池蛏畦上的水位相同。在养蛏池的蛏畦、环沟、畦间沟各设1个定点采样点,每日上午(08:00)、下午(16:00)在采样点的中间水层处采集水样,测定水温、盐度、pH 等。每30 d各池塘随机采捕1 m2蛏畦内的缢蛏,计算数量、存活率,测定个体质量、壳长。

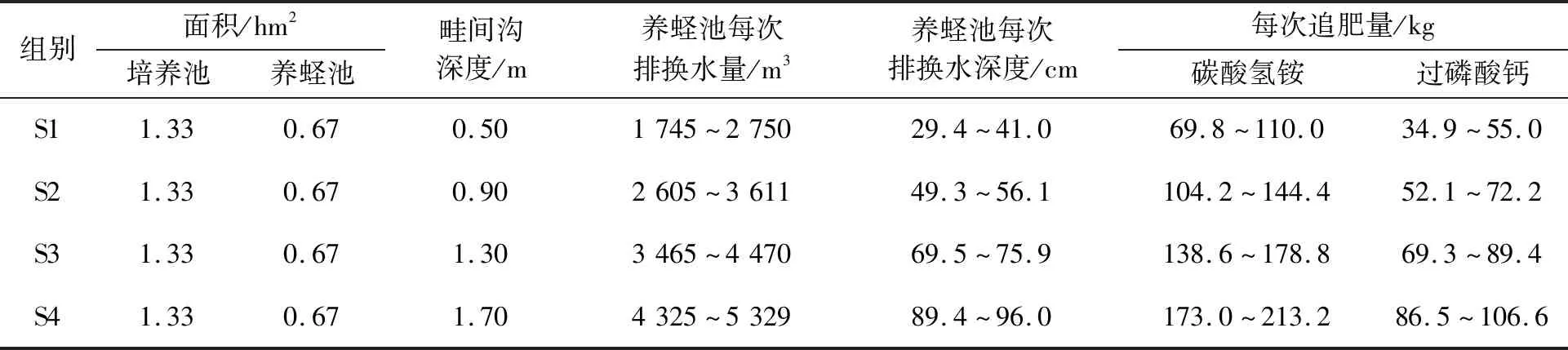

表1 养蛏池每次排换水量和饵料培养池每次追肥数量Tab.1 The amount of water discharge in S.constricta culture ponds and fertilizer applied in natural food culture ponds per time

L=(H1×M1+H2×M2)/2

(1)

H3=(L-H1×M1)/M2+H1

N=L×40 g/m3,P=L×20 g/m3

(2)

式中:L为排换水量,m3;H1为蛏畦上水位,m;M1为养蛏池面积,hm2;H2为养蛏池沟深度,m;M2为养蛏池沟面积,hm2;H3为排换水深度,m;N为碳酸氢铵追肥量,g;P为过磷酸钙追肥量,g。养蛏池的沟包括环沟和畦间沟,其中环沟的面积占比小,略深于畦间沟,养蛏池的沟的深度以畦间沟的深度计算。

2 结果

2.1 池塘水质因子变化

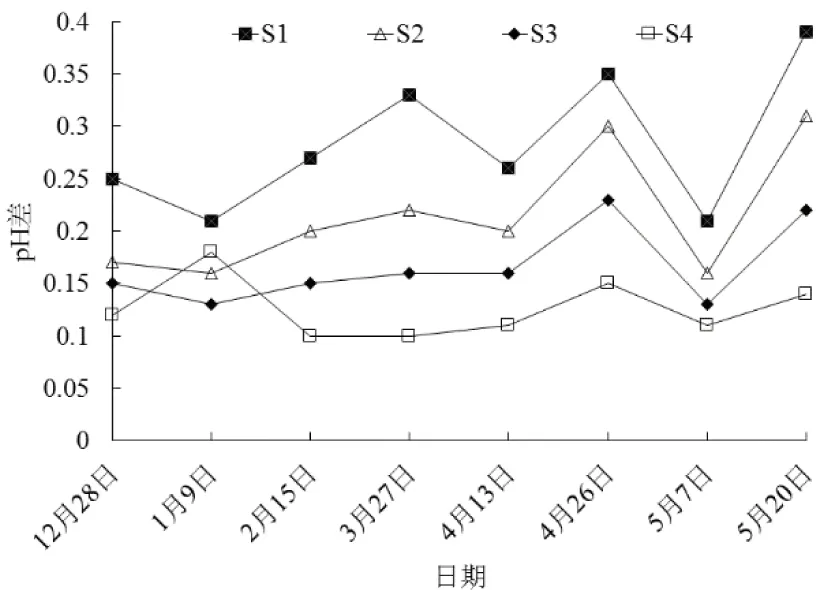

由于各试验池塘排换水不同步,时间不一致,在整个试验过程,大部分时间都有池塘排换水,只有8 d 4口池塘统一未排换池水,这8 d的水温、pH、盐度测定数据相对能更好地进行对照比较,畦间沟浅的养蛏池的水温、pH变化幅度大于畦间沟深的养蛏池(图3、图4)。

图3 各试验池塘的水温温差Fig.3 The temperature difference of experimental ponds

图4 各试验池塘的pH差Fig.4 The pH difference of experimental ponds

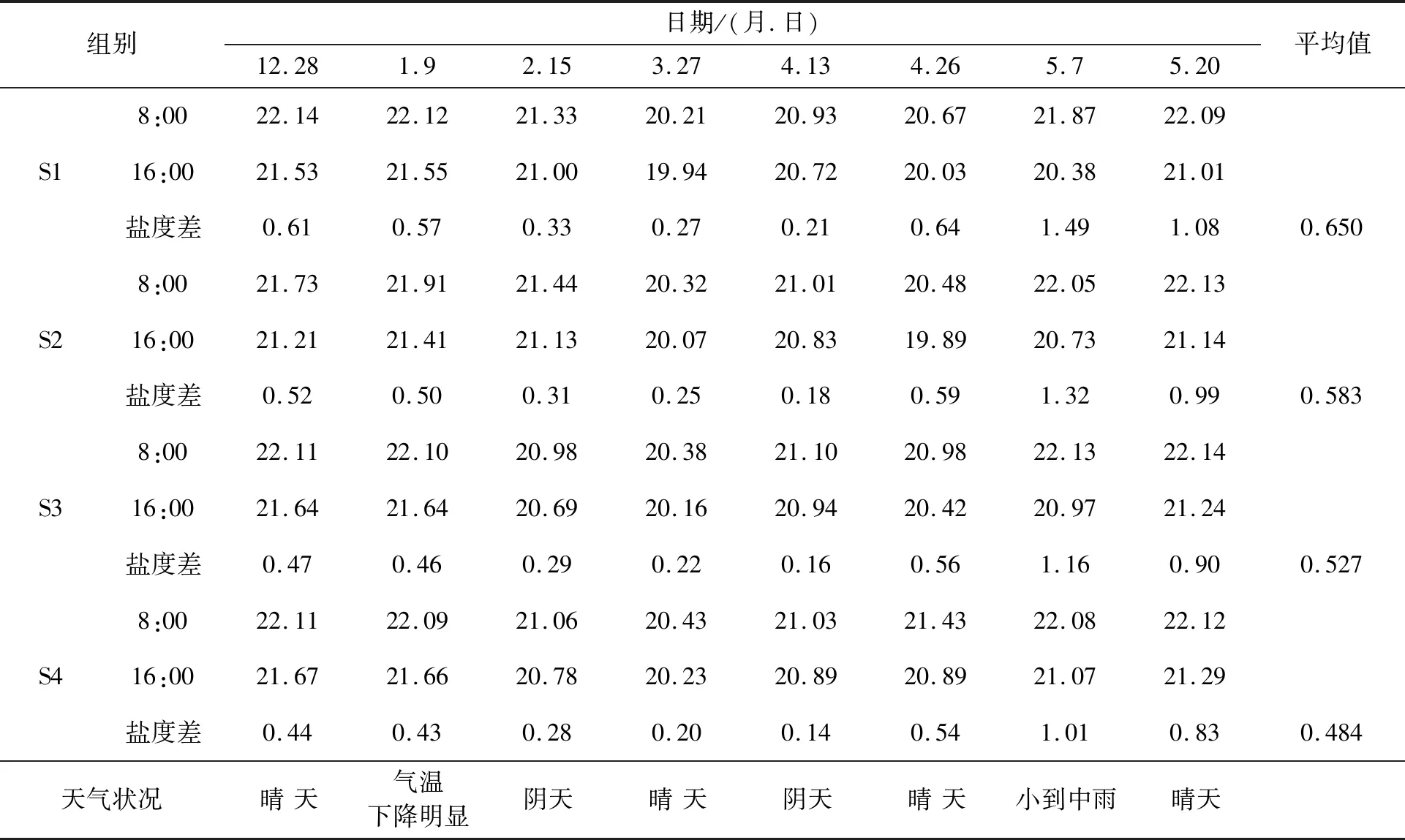

大雨、暴雨期间,池塘池水盐度产生不同程度的变化,S1盐度下降幅度较大,S4盐度下降幅度较小,正常天气池水盐度日变化幅度一般不超过3,畦间沟浅的养蛏池的盐度变化幅度大于畦间沟深的养蛏池,各池塘盐度日变化幅度差异不大(表2)。

表2 各试验池塘的盐度变化情况对比Tab.2 The salinity difference of experimental ponds

2.2 缢蛏生长

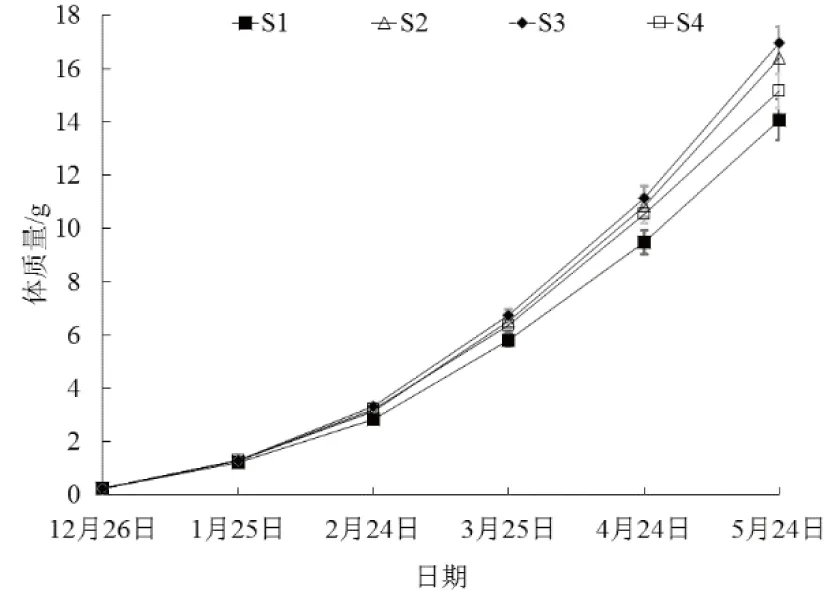

蛏苗播种后,经过7 d 左右的恢复,于翌年1月初开始生长,总体上4月前缢蛏壳长增长快于体质量增长,4月开始缢蛏体质量增长快于壳长增长(图5、图6)。S2、S3缢蛏生长一直保持较为稳定,S1、S4缢蛏生长分别在2月、3月开始逐渐减慢。整个试验过程养蛏池水温13.5~28.6℃,盐度13.2~22.1,pH 7.8~8.7,溶氧≥5 mg/L。

图5 缢蛏体质量变化Fig.5 Variation of body weight of S.constricta

图6 缢蛏壳长变化Fig.6 Variation of shell length of S.constricta

2.3 缢蛏存活率

蛏苗播种后的1个月存活率下降较快,其主要原因是在采捕、播种等过程中致使部分蛏苗损伤以及低温期适应淘汰。2月开始S1、S2、S3缢蛏存活率下降幅度渐渐趋缓。3月开始S4缢蛏存活率下降幅度比其他3口池塘大,且呈增大趋势。5月24日,S1、S2、S3、S4缢蛏存活率为68.13%、71.31%、68.83%、61.60%(图7)。

图7 缢蛏养殖存活率变化Fig.7 Variation of survival rate of S.constricta

2.4 缢蛏养殖产量

经150 d左右的养殖,4口试验池塘的缢蛏于5月21日—5月27日收获。S1缢蛏个体小且不整齐,S2与S3缢蛏个体较大且较为整齐。S2、S3缢蛏体质量比 S1分别提高16.49%、20.33%,比S4分别提高8.26%、11.82%。S1、S2、S3缢蛏存活率比S4分别提高10.59%、15.81%、11.78%。S2、S3缢蛏产量比S1分别提高21.98%、22.32%,比S4分别提高25.36%、25.00%。S1养殖成本分别比S2、S3、S4增加10.57%、10.87%、13.39%,S1与其他3口池塘的肥料和管理费用差异显著,其余部分费用差异不明显(表3)。

表3 缢蛏池塘养殖产量与成本Tab.3 The production and cost of S.consthcta in culture pond

3 讨论

3.1 畦间沟深度对池塘水质稳定性的影响

水质稳定对池塘养殖至关重要,水温、盐度等变化过大,不利于缢蛏的健康与生长[22-25]。通过水温、pH、盐度等水质因子的日常测定,在4口试验池塘中,水温、pH、盐度变化幅度,S4最小,且应对高低温、台风、暴雨等气候的缓冲能力相对较强,S1最大,尤其水温容易产生波动。在一定限度内,畦间沟深度的增加,扩大了养殖水体空间,有利于水环境的稳定[26]。

3.2 畦间沟深度对缢蛏摄食的影响

由于各养蛏池畦间沟深度不同,水体总量不一样,每次排换池水1/2左右后,所补充的饵料数量不同,可供缢蛏摄食的时间长短也不同,导致排换水间隔时间有所差别。S1、S2、S3、S4养蛏池排换水间隔时间一般为1~2 d、2~3 d、3~4 d、4~5 d,每次排换水蛏畦干露的时间达数小时,S1养蛏池排换水最频繁,缢蛏摄食受影响最明显,是S1缢蛏生长2月份开始逐渐减慢,与S2、S3缢蛏之间的个体大小差距不断扩大的主要原因(图5、图6)。

3.3 畦间沟深度对缢蛏存活率的影响

底质是底栖贝类赖以生存的空间,底质环境状况直接关系到底栖贝类养殖的成功与否[27-29],底质稳定是缢蛏养殖的首要条件[30-31]。3月开始S4常出现蛏畦涂泥崩散、畦面陷塌等现象,致使缢蛏“跑埕”(迁移)、“独个眼”(畦面上现单个蛏孔)以及被泥覆盖而窒息死亡等异常情况发生,生长不仅受影响,还直接遭受损失。S4蛏畦稳定性明显弱于其他3口池塘,与其畦间沟深度较大密切相关。

3.4 畦间沟深度对肥料和饲料利用及养殖管理的影响

S1养蛏池排换水最频繁,养殖生产不易管理,相对费工费力,S2、S3、S4养殖管理较省工省力,S1饵料和肥料利用率低,相当部分未被摄食与吸收而被排出,不仅肥料成本、管理工资高于其他池塘(表3),且其尾水外排对外部影响相对较大。

4 结论

畦间沟深度主要通过影响池塘水质和蛏畦的稳定性以及缢蛏的摄食,进而影响缢蛏生长与存活。畦间沟过浅,养蛏池排换水频繁,不利于缢蛏的摄食,且水质易产生较大的变化;畦间沟过深,蛏畦不稳定;其皆能造成缢蛏生长偏慢,存活率偏低。设置畦间沟深度0.9~1.3 m,既可保持稳定的缢蛏养殖池塘环境,正常的摄食生长,易于管理,获得较高的产量和效益,又使肥料和饵料得以较充分的利用,降低养殖尾水外排对环境的影响,有益于环境保护。该结果对缢蛏池塘养殖技术规范的畦间沟深度的修正与优化具有重要的参考及指导价值,将在生产上得到广泛应用,从而有效提升缢蛏池塘养殖技术水平,促进产业提质增效。

□