越焦虑越回避:孤独感、信任感的中介作用与幸福感的调节作用

袁野,黄睿智,姜素华,蒋柯

1.温州医科大学 精神医学学院,浙江 温州 325035;2.商丘师范学院 数学与统计学院,河南 商丘 476000

社交回避会破坏或阻断社会关系,对工作和学业产生负面影响,还可能引发适应困难等问题。青少年正处于发展的重要阶段,社交回避对其自我、情感和社会性发展的影响尤为值得重视。有研究表明社交回避可以间接预测个体成年后的自我概念和幸福感[1-2]。社交回避主要体现为:①社交回避及社交苦恼;②对负面评价的恐惧以及对自己可能获得对方的消极评价的预期[3]。因此,社交回避实际上包含了情感、认知和行为三方面的因素。

有研究认为焦虑是社交回避的结果。因为社交回避个体往往缺乏归属感的满足,归属感缺乏个体则更容易焦虑[2,4-5]。另有研究认为社交回避是由于焦虑而导致的[6]。几乎所有的焦虑评定工具都包含社交或人际焦虑等因子。焦虑程度高的个体可能更加缺乏自信,进而更加孤僻[7-8]。焦虑会损害个体的抑制控制能力,导致个体与社会互动相关的自动接近-回避行为的控制水平降低,从而引发退缩性行为[9]。焦虑更多地表现为个体的某种内在属性,具有跨情景的稳定性;而社交回避则是外显行为,更多地依赖于情景因素,因此,本研究认为,焦虑更有可能是社交回避的预测因素。

孤独感是由于个体的社会需求没有被社会关系的数量或质量所满足时而产生的痛苦体验[10]。已有研究表明焦虑与孤独感之间存在相关性[7,11]。焦虑的个体为了避免遭受拒绝或回避负面评价带来的不良体验,会更少参与社交活动,从而导致其孤独感水平增高。另一方面,孤独感是社交回避的强化因素,很多个体在恐惧和焦虑中忍受着社交情境中的负性体验[3,12],而焦虑的个体可能缺乏社交技能或太紧张以至于不能使用社交技能[7],从而引发社交拒绝而加剧其焦虑。这使其进一步退缩到社交回避行为中。因此本研究假设:孤独感在焦虑和社交回避之间起中介作用。

焦虑与人际信任之间存在明显相关。研究已经证实焦虑的个体会表现出消极的注意和解释偏向。焦虑程度高的个体可能拥有更低的人际信任水平,其在人际关系中会有更多的负面预期,并会怀疑焦虑对象反馈的积极信息的真实性[13-15]。在人际情境中,焦虑者也会报告更高的焦虑、抑郁和敌意水平[16]。研究还发现,人际信任与社交回避之间存在相关性[17]。人际信任是建立相对稳定的人际关系的基础,与具有社会取向和适应性功能的人格特征相关[18]。信任会影响个体对环境信息的解释与评估偏向,进而调节个体的行为[13]。

幸福感是指个体对整体生活质量的认知和情感性评价,与孤独感一样都是衡量个体心理健康和生活质量的重要指标之一[19]。幸福感可能既是参与社交行为的原因也是参与社交行为的结果,WAUGH等[20]研究认为积极的情绪可以使人们更善于交际,进行更成功的社会交往。积极情绪还能够拓展个体的思维与感受,增进对他人的理解[21]。这可能会导致高幸福感的个体参与更多的社交活动,而低幸福感的个体可能会回避社交。社交回避的个体有更高的抑郁水平、更低的积极情感和整体幸福感水 平[22]。但是,幸福感与焦虑、人际信任和孤独感之间的关系是多元并且复杂的,目前尚未见研究报道其中存在某种明确的直接相关性。

综上,本研究针对以下问题做出探讨:焦虑水平能够正向预测个体的社交回避水平;孤独感在焦虑和社交回避之间起中介作用;人际信任在焦虑和社交回避之间起中介作用;幸福感在焦虑、孤独感、人际信任和社交回避间起调节作用。

1 对象和方法

1.1 对象 以温州医科大学、温州大学和温州职业技术学院的全日制本、专科生为研究对象,采用简单随机整群抽样法,通过问卷星问卷和线下访谈的形式发放问卷,收到问卷1 050份,剔除明显错误或规律作答等不合格问卷共29份,有效问卷1 021份,其中,男451名,女570名,年龄18~24岁。

1.2 方法

1.2.1 焦虑自评量表(self-rating anxiety scale, SAS):SAS含有20个项目,采用4级评分法,用于评出焦虑患者的主观感受,适用于具有焦虑症状的成年人。SAS的效度较高,与HAMA量表总分的Pearson相关的相关系数为0.36,Spearman等级相关的相关系数为0.341。本研究中SAS量表 Cronbach’s α系数为0.931。

1.2.2 社交回避及苦恼量表(social avoidance and distress scale, SADS):SADS含有28个条目,其中14条用于评价社交回避,14条用于评定社交苦恼。可采用是、否或5级评分制进行评分。使用是、否分制时,均值与条目总的相关系数均值是0.77。使用5级分制时,Cronbach’s α系数接近0.900,回避分量表及回避分量表的信度系数分别为0.85及0.87,两个量表之间的相关系数:男性为0.54,女性为0.71。本研究中SADS的Cronbach’s α系数为0.79。

1.2.3 UCLA(University of California at Los Angeles)孤独量表:本量表含有11个孤独正序条目与9个非孤独反序条目,用于评价由于对社会交往的渴望与实际水平的差距而产生的孤独。内部一致性信度:α系数为0.94,重测信度为0.73;间隔7个月的重测,相关为0.62。对老年人的重测相关为0.73。聚合效度:第二版本与第一版本都与抑郁评分呈正相关(r为0.50),与焦虑亦呈正相关(r=0.3~0.4)。本研究中该量表的Cronbach’s α系数为0.906。

1.2.4 人际信任量表(interpersonal trust scale, ITS):ITS共25个项目,涉及各种处境下的人际信任,多数项目与社会角色的可信赖信有关,部分项目与对未来社会的乐观程度有关。采用5分对称评分法,分数范围从25分(信赖程度最低)到125分(信赖程度最高)。本量表的分半信度为0.76,其中男性为0.77,女性为0.750,平均间隔7个月的重测信度为0.56(P<0.01,n=24),而间隔3个月的重测信度为0.68(n=42)。有关结构效度的研究提示本量表得分反映出了家庭背景、社会阶层、宗教信仰的不同,没有性别的差异。本研究中ITS的Cronbach’s α系数为0.755.

1.2.5 总体幸福感量表(general well-being schedule, GWB):GWB用来评价受试对幸福的陈述,共有33项,得分越高,幸福度越高。单个项目得分与总分的相关在0.48和0.78之间,分量表与总表的相关为0.56~0.88,内部一致性系数在男性为0.91,在女性为0.95。本研究中GWB的Cronbach’s α系数为0.935。

1.3 统计学处理方法 采用SPSS20.0和Mplus7.0进行数据分析,采用方差分析进行中介与调节效应的检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

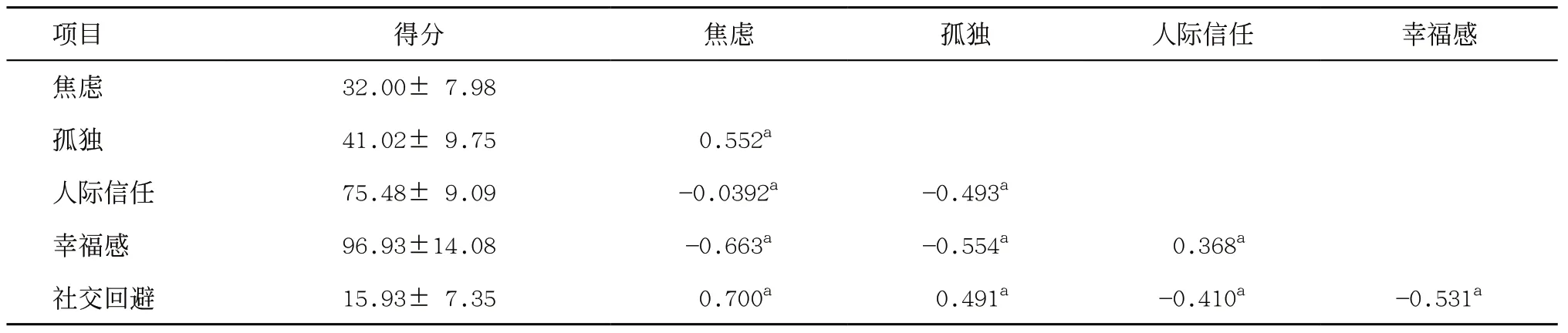

2.1 描述性统计与相关分析 相关性分析显示:焦虑与孤独和社交回避呈显著正相关;人际信任、幸福感与社交回避呈显著负相关;孤独与人际信任呈显著正相关(P<0.01),见表1。

表1 各变量之间相关性的描述性统计(n=1 021)

2.2 共同方法偏差(common method deviation, CMV)检验 本研究仅采用自陈报告法收集数据,可能会出现CMV问题,为进一步提高研究的严谨性,分析数据前采用Harman单因素检验进行统计控制,即将所有变量的项目进行未旋转的主成分因素分析。结果显示,第一个因子解释的变异量为19.54%,小于40%的临界值。因此本研究的数据不存在CMV。

2.3 中介效应检验 根据温忠麟等[23]推荐的有调节的中介模型的检验方法,首先对孤独感和人际信任在社交回避和焦虑之间的多重中介效应进行检验;其次对幸福感调节孤独感和社交回避之间的路径进行检验。在Mplus7.0软件中进行有调节的中介模型检验。

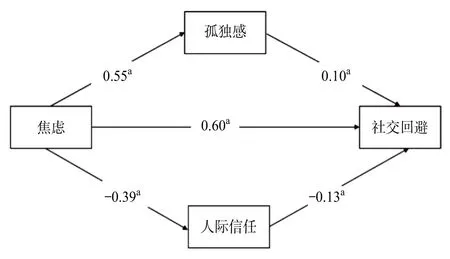

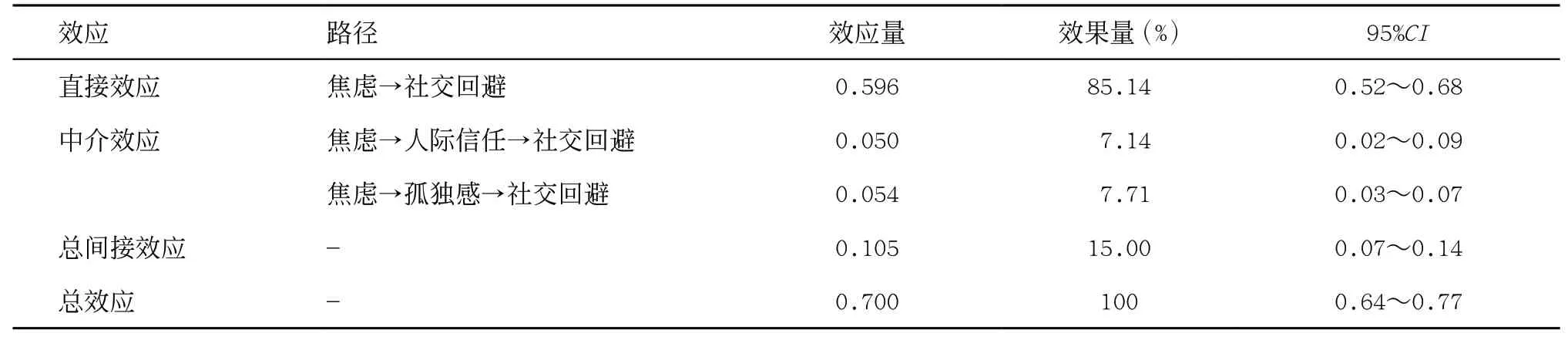

采用偏差校正的百分位Bootstrap法,通过抽取5 000个样本估计中介效应和调节效应的置信区间,当置信区间不包含0时表示统计结果显著。多重中介效应分析结果见图1。焦虑对孤独感(β= 0.55,SE=0.03,t=18.00,P<0.001,95%CI=0.49~0.61,η2=0.28)、人际信任(β=-0.39,SE=0.03,t= -12.35,P<0.001,95%CI=-0.46~-0.33,η2=0.23)和社交回避(β=0.60,SE=0.04,t=15.30,P<0.001,95%CI=0.52~0.68,η2=0.596)的预测作用显著;孤独感(β=0.10,SE=0.03,t=3.41,P=0.001,95%CI=0.04~0.16,η2=0.19)和人际信任(β=-0.13,SE=0.03,t=-4.82,P<0.001,95%CI=-0.18~-0.08,η2=0.22)对社交回避的预测作用显著。各中介效应和直接效应及相应的效应量见表2。

图1 多重中介路径图

表2 多重中介效应检验及偏差校正Bootstrap的95%CI

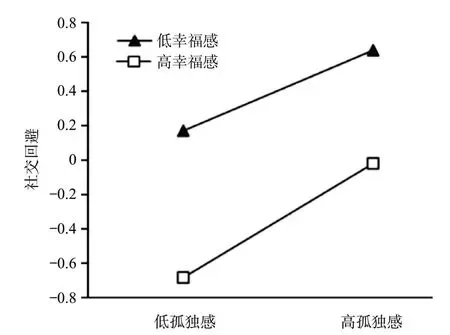

2.4 调节效应检验 进一步对幸福感调节孤独感和社交回避之间的路径进行检验。结果发现,孤独感对社交回避具有显著预测作用(β=0.077,SE= 0.029,t=2.64,P=0.008,η2=0.26);幸福感对社交回避具有显著预测作用(β=-0.066,SE=0.034,t= -1.976,P=0.048,η2=0.22);孤独感和幸福感的交互项对社交回避具有显著的负向预测作用(β= 0.089,SE=0.020,t=4.41,P<0.001,η2=0.39),孤独感对社交回避的预测作用受到了幸福感的调节。

为了解调节作用的实质,研究进一步按照幸福感得分的正负一个标准差将被试区分为高幸福感组和低幸福感组,结果发现:高幸福感组的中介效应显著,总间接效应值为0.137(P<0.001);而低幸福感组的中介效应边缘显著,总间接效应值为0.039(P=0.06),二组中介效应量差异显著(P<0.001)。简单斜率分析见图2,对低幸福感组来说,孤独感对社交回避具有显著正向预测作用(bsimple= 0.24,t=6.23,P<0.001,η2=0.423);对于高幸福感组来说,孤独感对社交回避的预测效果更强(bsimple=0.33,t=8.91,P<0.001,η2=0.518)。

图2 幸福感对孤独感与社交回避之间关系的调节作用

3 讨论

本研究同时考察并揭示了孤独感、焦虑和社交回避三个因素之间的关系,中介分析结果发现,孤独感在焦虑和社交回避间起部分中介作用,并与以往焦虑与孤独感之间存在正相关、孤独感对社交回避有正向预测作用[7,11]等研究的结论相一致。焦虑程度高的个体存在明显的负性认知偏向,更容易注意社交情境中的消极信息,对积极和中性刺激做出消极的解释,这使其容易感觉被排斥,被排斥感进而会加重其焦虑,进而导致个体的社交回避行为。

中介效应的分析发现,人际信任在焦虑和社交回避间起部分中介作用。这可能是由于焦虑程度高的个体倾向于关注不确定性事件,并做出负性的预期和判断,人际信任程度较低。高焦虑者报告了更高的敌意[16],这可能意味着个体感受到外界的敌意进而降低人际信任水平,以及投射敌意进而引发退缩性社交行为。

幸福感在孤独感与社交回避之间产生调节作用。孤独感对人际信任具有正向预测作用,相比于低幸福感组,孤独感在高幸福感组中对社交回避的预测效果更强。这可能是由于高幸福感是高确定性体验的结果。确定性对于个体的自我体验十分重要。个体通过体验确定性而形成“心理躯体”,这是一种连续性的内在体验,即科胡特所谓的自体(self)[24],自体的形成离不开镜映需要(mirroring need)、理想化需要(idealizing need)以及另我需要(alter-ego need)[25-26],这三种需要都关乎自我的确定性感受。高幸福感的个体可能有着更高的确定性体验,包括自我的确定性和自我与世界之间关系的确定性。拥有更高确定性的个体不需要通过社会交往行为来增进其确定性体验。这可能是导致高幸福感个体社交回避行为的可能因素。

总体上,焦虑与社交回避之间存在多种关联。基于事先的文献证据和本研究的统计分析结果,我们认为其中的因果链应该是焦虑导致孤独感,而孤独感会进一步加强社交回避。那么,为什么孤独感不是促进个体的社交趋向,而是导致社交回避呢?整体上,我们还可以追问,焦虑为什么会导致社交回避呢?

在经典的精神分析理论看来,焦虑可能是一种信号,是对内外潜在危险因素的警报[27]。早在1926年,弗洛伊德在其《抑制、症状与焦虑》一文中就已经指出了焦虑的信号功能。从这个角度来说,作为信号的焦虑能够增加个体的确定性体验。进化心理学的研究也认为焦虑具有适应意义。焦虑作为一种警示信号,可以让个体回避危险,进而提高生存和繁衍的可能性。一般适应综合征假说(general adaptation syndrome, GAS)也提出,焦虑其实是对应激源的一种反应,促使个体采取行动找回平衡恢复安宁。

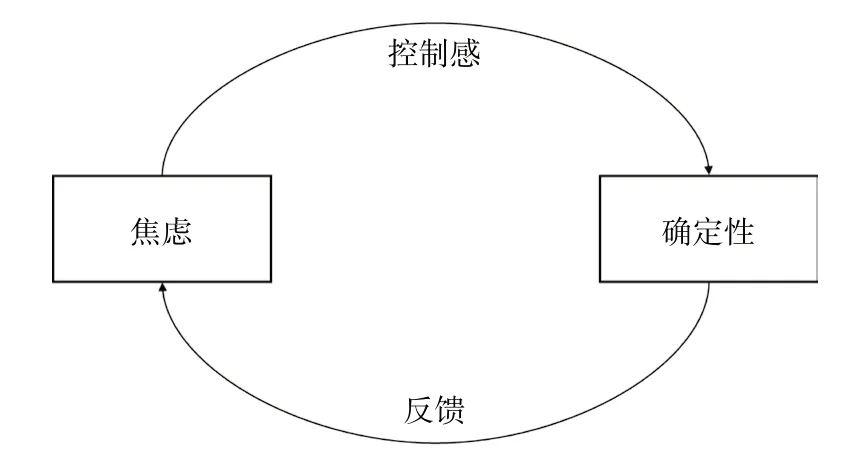

焦虑能警示危险,这显示了焦虑与个体对确定性的追求可能存在有关。因为,焦虑能为自我带来确定性,即焦虑为自我带来了一定程度的确定性收益。近年对确定性的研究逐渐增多,尤其是焦虑与确定性的关系研究逐渐受到重视[28-29]。不确定性是焦虑的核心特征,无法忍受不确定是与心理障碍易感性相关的重要因素[30]。

因此,焦虑作为信号,是自我的一种适应性功能,表现为对不确定性体验的回避反应,通过回避不确定性而增加了自我的控制感,从而提高了确定性体验。而确定性体验的提高作为一种积极反馈,会促使自我再度通过焦虑唤起的方式来增加控制感,如此进入循环,见图3。根据这个模型,我们尝试对焦虑与社交回避之间的关系做出因果性的推论:以往对于社交回避的干预多采用认知行为疗法,通过调整个体的不合理的认知来达到干预效果。但这样的干预效果有限。基于本研究的结论,我们认为,降低个体的焦虑水平可以有效减少社交回避行为,降低焦虑水平可以通过增加个体对不确定性的涵容能力来实现;其次,还可以通过增加个体的积极情绪体验以降低其社交回避行为的发生。环境因素也可以被纳入干预的范围,已有研究发现社交技能训练和同伴交往练习也能在一定程度上降低社交回避[31],此外,提高社交回避者所处环境的包容性可能会有助于其融入环境。如果这个循环模型得到进一步研究的支持,那么我们可能会对焦虑和社交回避提出新的解释与干预策略。

图3 焦虑带来确定性的循环关系图

本研究也存在一定的局限性。首先,本研究采用自评问卷收集数据,自我报告与临床评估之间存在差距。其次,本研究作为一个横断相关研究,无法确定因果关系,需要后续实验研究来进一步验证因果假设模型。

综上,通过理论分析,本研究提出了一个焦虑能为自我带来确定性的循环关系假设模型。这一模型的提出,有助于制定针对性的干预方案。此外,本研究直接考察了焦虑与社交回避的关系,同时考察了孤独感、人际信任在焦虑和社交回避之间的中介效应以及幸福感在孤独感和社交回避之间的调节效应,对社交回避的作用机制进行了拓展性研究。在后续的研究中,会扩大研究对象的范围,进一步考察该模型在更广泛的群体中的适用性。