器官捐献志愿服务融入医学生生命教育的调查

王媚,王晨莹,朱淑霞

温州医科大学,浙江 温州 325035,1.第一临床医学院;2.第二临床医学院

“健康所系,性命相托”,医学生作为未来医务工作者的主力军,首先要产生对自身生命的思考,其次还要具备关于患者群体生命的整体意识。如何理性、正确看待他人的生死,不仅是医学专业特殊性的体现,而且是医学生亟需培养提升的能力和素养。然而,许多医学生的负面情绪无法宣泄和调整,自杀意念频发;更有甚者在面临挫折和障碍时,选择极端的方式逃避现状。同时,有学者对中国大陆医学生的自杀意念现况开展了调查,结果显示其自杀意念发生率为0.84%~41.35%[1]。这些现象反映出部分医学生生命意识淡薄、生命责任淡漠、生命价值扭曲。“自愿、无偿”捐献器官,让生命以更有价值的方式延续,正逐渐成为表达对生命敬意的新型方式,生命的价值应体现于能否为他人提供帮助,为社会作出贡献。本研究通过比较分析器官捐献宣传教育及相关活动开展前后,医学生生命价值观的调整和转变,旨在探讨其是否能帮助医学生培养良好向上的生命意识。

1 对象和方法

1.1 对象 以温州医科大学在校医学生为调查对象,采取简单随机抽样问卷调查的方法,随机抽取530名医学相关专业的学生,开展关于器官捐献与生命教育的问卷调查。此次调查共发放问卷530份,回收有效问卷496份,有效回收率为93.1%。

1.2 方法 在本次调查中,根据是否参加过器官捐献志愿服务活动为标准,将被调查者分为2组,即曾经参加过器官捐献志愿服务的学生为观察组,从未参加过的为对照组。在此基础上,设计了一份关于器官捐献融入医学生生命教育的认知调查问卷,此次调查使用自编的调查问卷,主要包含3个维度的内容:①医学生生命教育的现状;②医学生的 生命价值观;③医学生对器官捐献的认知及态度。

1.3 统计学处理方法 采用SPSS20.0进行数据分析。计数资料以频数和百分比表示,2组间比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

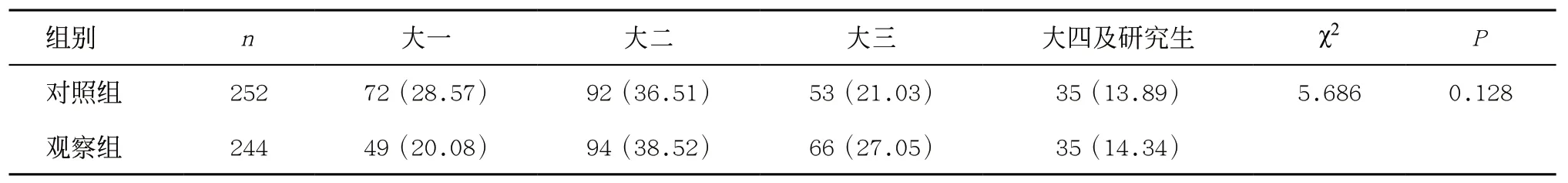

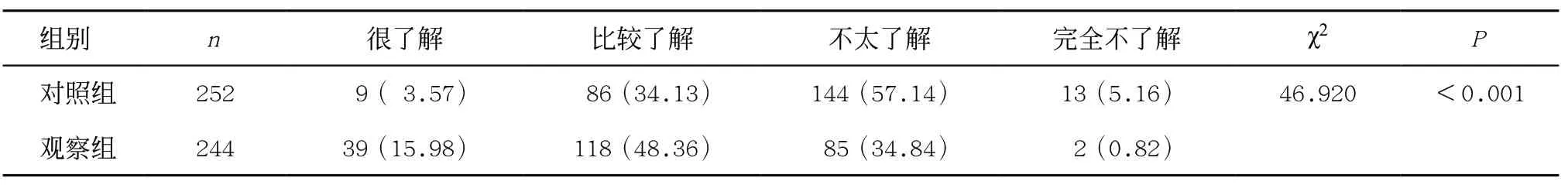

2.1 调查对象基本情况 在所有496位调查对象中,观察组244人,对照组252人,涵盖了大一到大四以及研究生等各个年级的医学生,两组各年级分布基本均匀,差异无统计学意义(P>0.05),能较好地反映该校医学生生命价值观和生命教育的现状与特征(见表1)。2.2 医学生生命教育现状 受访者中有近半数医学生对生命教育不太了解甚至完全不了解,其中很了解的仅占总数的9.7%。这首先反映了有相当一部分受访者对生命教育较为陌生,医学生对生命教育普遍不甚了解。其中对照组中不了解的比例显著高于观察组(P<0.05),他们大部分尚未树立正确的人生价值观,对于生命教育的理解仍处于启蒙阶段。观察组对生命教育的理解相较对照组更为全面和到位,说明通过开展器官捐献宣传教育及相关活动,他们对生命教育的认识可能会加深。见表2。

表1 调查对象的年级组成[人(%)]

表2 医学生生命教育现状分析[人(%)]

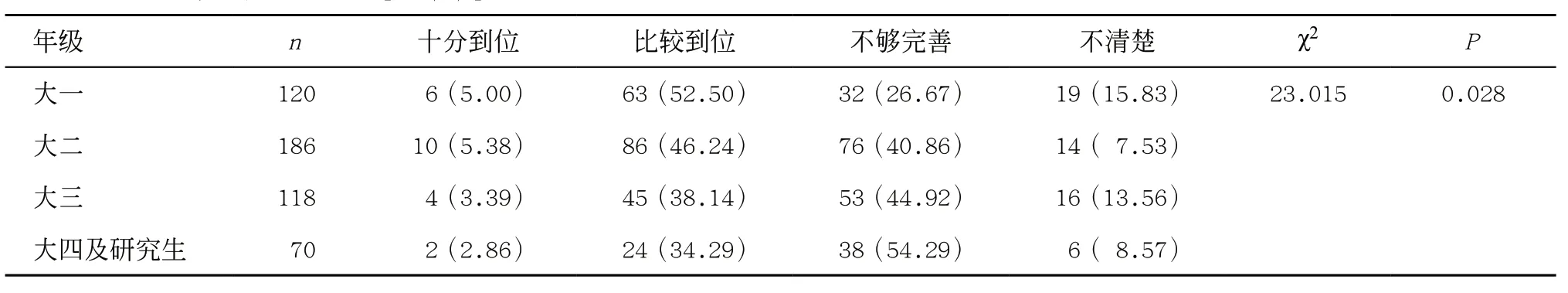

对现今医学生的生命教育做得是否到位的调查发现,随着年级的递增,认为生命教育不够完善的比例呈增长趋势,说明低年级的学生对生命教育的了解最不全面,且尚未认识到其现状及重要性。相反,较高年级学生对于生命教育的理解相对更为全面与透彻,因此更易于发现当今生命教育开展的不足之处。由此可见,医学院校应采取切实有效的方法尽早实施生命教育,激发医学生学习的主动性,从而使其尽快树立健康、全面的生命价值观。见表3。

表3 医学生生命教育现状态度[人(%)]

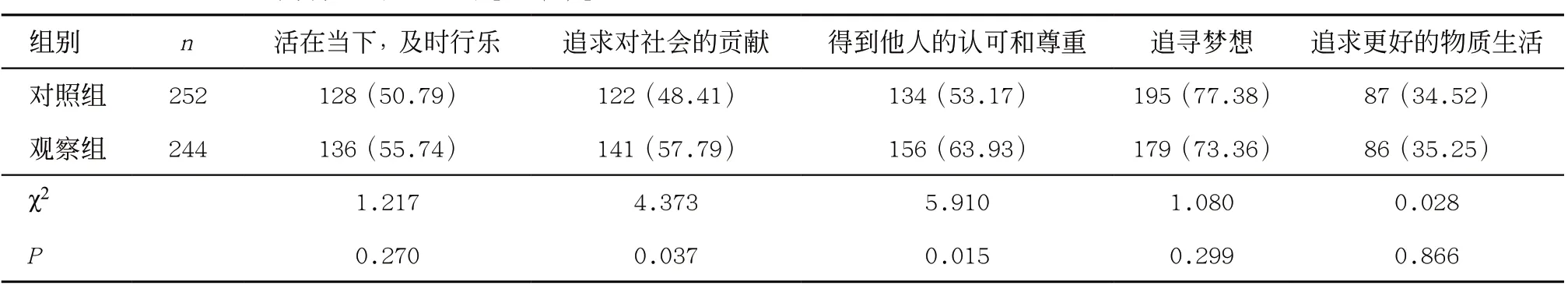

2.2.1 医学生对生命价值的认知现状:对医学生生命观的现状调查发现,观察组受访者中认为得到他人的认可和尊重能够体现生命价值的比例显著高于对照组,差异有统计学意义(P=0.015)。观察组认为追寻梦想、为社会作贡献能够体现生命价值的比例显著高于对照组,差异有统计学意义(P= 0.037)。数据显示,与对照组相比,观察组中认为生命的价值在于对他人和社会的贡献的比例更高。见表4。

表4 两组医学生对生命价值的认知差异[人(%)]

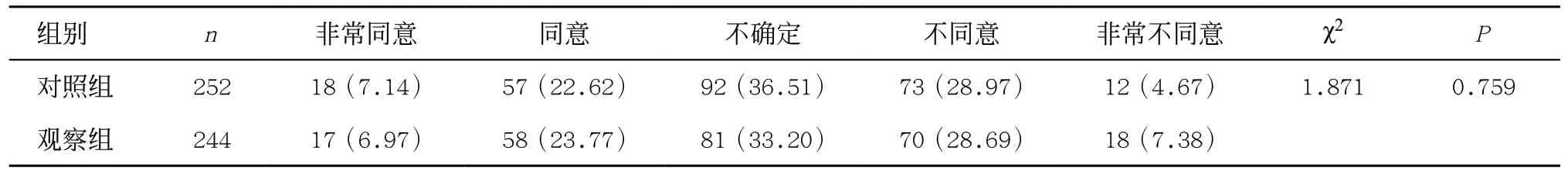

2.2.2 医学生对死亡的认知情况:对于“死亡意味着一切的结束,这个事实令我害怕”这一说法,持同意观点的受试者占总数的30.25%,这表明虽然学生们已经初步认识到了生命的含义,也明白死亡是必然趋势,但仍有相当一部分的学生害怕死亡,缺乏直面死亡的勇气和信心,这说明学生缺少对生命本质的思考。但对照组和观察组对这一观点的看法差异无统计学意义(P>0.05),可能是由于器官捐献志愿活动对死亡教育的作用并不显著。见表5。

表5 医学生对死亡的认知情况[人(%)]

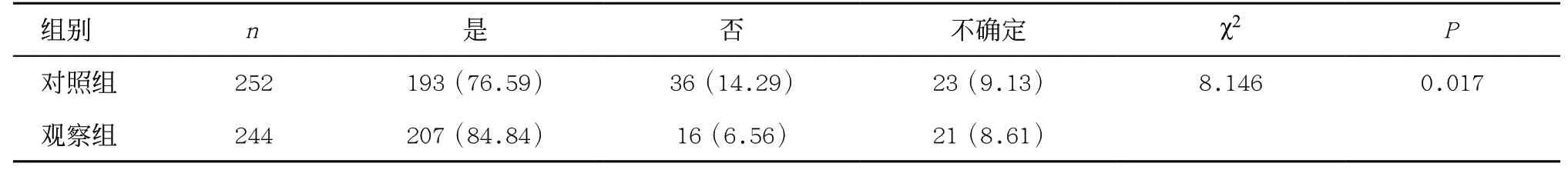

2.3 医学生对器官捐献的认知 根据对受访者是否认为“器官捐献是一种生命的延续”这一观点的态度,调查发现对照组中持否定观点的人数比例显著高于观察组,差异有统计学意义(P=0.017)。可以认为,与对照组相比,观察组更易接受“器官捐献是一种生命的延续”这一观点。见表6。

表6 医学生对器官捐献意义的认可情况[人(%)]

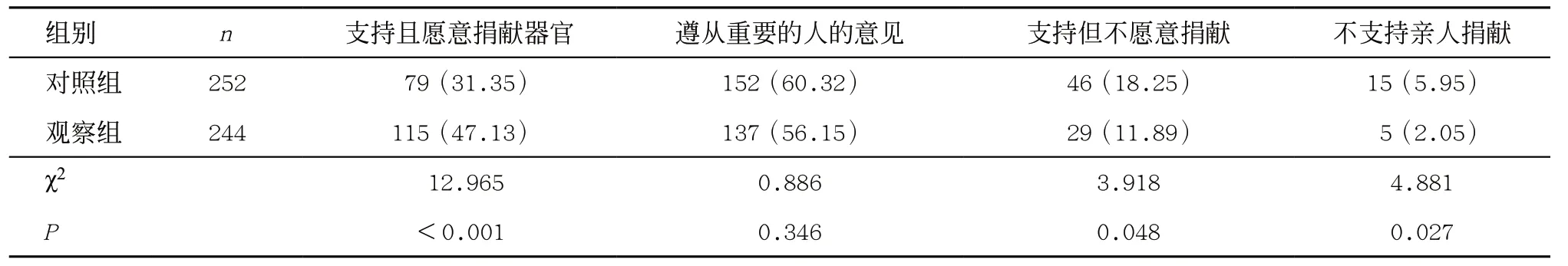

2.4 医学生对器官捐献的支持程度 观察组中支持且愿意捐献器官的比例显著高于对照组,差异有统计学意义(P<0.001);支持但不愿意捐献器官的比例显著高于对照组,差异有统计学意义(P= 0.048);不支持亲人捐献的比例显著低于对照组,差异有统计学意义(P=0.027)。由此可见,观察组对器官捐献的支持度普遍高于对照组,表明参与器官捐献志愿服务在一定程度上能加深医学生对器官捐献的理解且有效提高了他们的捐献意愿。见表7。

表7 医学生对器官捐献的支持程度[人(%)]

2.5 器官捐献志愿活动对生命教育的意义 根据受访者对“开展器官捐献的一系列活动是否能促进生命教育”这一观点的态度,观察组和对照组中大部分受访者均认可器官捐献志愿活动对生命教育的积极意义。观察组对器官捐献志愿活动意义的认可程度相较对照组更高,且对照组中认为其意义不大的受访者显著多于观察组中同类受访者,说明两者在器官捐献是否能促进生命教育的看法上存在显著差异,观察组中持积极态度的比例高于对照组,差异有统计学意义(P<0.001)。见表8。

表8 器官捐献对生命教育促进作用的看法差异[人(%)]

3 讨论

3.1 现阶段医学生的生死观存在偏差 在对医学生生命观及死亡观的调查中,大部分医学生持有较为积极向上的生命观念,然而有部分医学生的人生目标定位不够准确。本研究数据显示,35.25%的学生认为人生的价值在于追求更好的物质生活,说明他们的价值选择趋于功利化。这提示我们,生命教育应注重引导医学生探索生命的意义,帮助他们制定明确、积极的人生规划。同时,部分学生对于死亡缺乏客观理性的认识,因而怀有恐惧和逃避心理,害怕甚至无法坦然面对死亡。医学生对生死的理解不够深刻,认知程度仅仅停留在表面,所以缺乏直面死亡的勇气。这给我们敲响了警钟:加强医学生生命教育是一项重要且紧迫的任务,其生命观正确与否,直接影响到他们对自身、对患者生命的态度[2]。因此,学校和社会必须高度重视,采取切实有效的方法帮助学生树立敬畏生命的观念和正确的生命价值观,帮助医学生进一步认识到生命的神圣与珍贵,深刻领会“健康所系、性命相托”的职责。例如,围绕立德树人、造就良医这一根本任务,开展医学人文主义实践教育活动,帮助医学生进一步珍视并敬畏生命,牢记医学生的责任和未来良医的使命,努力为今后投身医学事业、造福人类健康打下良好的基础。

3.2 现阶段医学生的生命教育存在欠缺 生命教育是以对生命的感知和体验,对道德的人文关怀和对生命价值的关注为核心的教育,其本质在于尊重生命以及生命的价值,其功能在于培养学生敬畏生命、善待生命、尊重生命、发展生命的意识和观 念[3]。近年来,各界对生命教育的重视程度逐年提高,研究领域也逐渐细化和深入,但是本研究结果显示仅有9.68%的医学生对生命教育有明确的认知,认为现今的生命教育已做到位的医学生不足50%。即便如此,仍有学生认为没有必要开设生命教育课程,这足以说明现在的生命教育没有得到足够的重视。如前文所述,部分医学生的生命观存在问题,如 价值取向存在偏差、生命信仰缺失、功利化倾向明显等。学生把大量精力放在了知识和技能的学习上,却忽视了对生命价值、生命意义、生命尊严的思考;现 代高校的教学也越发侧重理论知识的传授,缺乏对学生的人文关怀,这势必会导致学生精神道德的缺乏和生命意识的偏离。这些问题都一再表明,当代大学生生命教育仍存在一些亟待加强的薄弱环节。

我国医学生的生命教育体系尚不完善,存有极大发展空间。主要表现在以下几个方面:首先,尽管大部分医学院校已经开设了生命教育的相关课程,但并没有开设针对性的生命教育课程,且没有专供医学生学习生命教育的教材体系,内容也多呈现单一滞后的倾向;其次,现行的大学通行教育模式基本是以大班授课的形式进行,在课堂上灌输理论知识,但是枯燥的说教模式使学生难以在真正意义上体会到生命教育课程对于自我层面的指导价值,因而极易缺乏对学习的主动性[4];再次,医学院校拥有优质的生命教育实践基地,却没有充分利用得天独厚的教学环境来开展相关的实践与体验式课程。这与我们的调查结果不谋而合:医学生对生命教育普遍处于一知半解阶段,且大部分医学生认为现阶段生命教育的实施和推广力度不够。这进一步表明,学校亟需发挥对学生生命理念的启蒙和正确引导作用。医学院校在课程设置上难免偏重于医学专业课,从而忽视了人文理念的传授,更缺乏引导医学生主动思索生命内涵与价值的教学内容[5]。这显然不能满足学生更高层次的精神需求,高校应反思学生生命意识缺失的现象,设法开拓新的思路与途径来推进生命教育。

3.3 器官捐献志愿活动为生命教育注入新活力 促进医学生生命教育的方式多种多样,例如开设专门的必修课课程,或以体验式课程为核心,强化网络安全教育,以及充分发扬社会正能量的导向功能[6]。鲍中义[7]认为,现代医学模式呼唤医学院校将生命教育融入医学生的思想政治教育中,渗透到校园文化建设和社会实践活动中,从而促进医学生身心健康成长。这为我们提供了新的研究思路:引进新的模式来指导当前的生命教育势在必行,将实施生命教育的诸多主流方式进行拆分,使其具体化、明确化,继而着眼于单一特定的角度,我们可以发现器官捐献志愿活动是一种突出有效的方式。一方面,生命教育可以加深医学生对器官捐献的认识,使其自身对器官捐献的态度更加包容和积 极[8]。反之,志愿服务经历同样能对生命教育发挥显著的反向促进作用。对某医科大学的器官捐献进校园活动效果的分析显示:学生在参与器官捐献志愿活动后,对器官捐献重要性的理解更加深刻、在身后自愿捐献器官的决心更加坚定、签署器官捐献志愿书的意愿更加积极。最重要的是,大部分医学生肯定了开展器官捐献志愿活动对生命教育的促进作用。由此可见,器官捐献活动的价值并不仅停留在捐献意愿率这一数据的增长上,更体现在其对医学生生命观所产生的深远而持久的积极影响。

大学生志愿服务活动是高校思想政治教育的重要载体,在医学生群体中开展器官捐献志愿服务,在思想政治教育中渗透生命教育,有利于探索培养医学生生命观的正确方向和基本规律,形成科学的理论架构和方法指导,进而引导医学生有目的、有计划地正确认识生命、体悟生命。事实上,这类活动按实质归属于体验式教育模式,通过感悟生命价值和体验道德生活,激发潜在的职业道德意识和服务意识,形成救死扶伤的神圣感和使命感,从而使医学生更加敬畏生命和追寻生命的价值[4]。相较于传统教学模式,器官捐献志愿活动让医学生在体验中感悟生命的真谛,身临其境地感受生命的流逝与延续,使生命教育触动学生的灵魂。在实践过程中,医学生实现了自我价值和责任,增强了社会责任感和使命感,点燃了为群体负责、为社会奉献的生命热情。综上所述,器官捐献与临床实践密切相关,通过参加器官捐献活动,让医学生亲身体验身边的真实案例,以便于将“生命”这一抽象的概念与医师这个具体职业相融合,直接激发他们对临床实践的思考和探索,从而在实践层面现实性地提升对生命的认知。

近年来,器官捐献的热度正处于急剧上升阶段,加之其本身就蕴含着深刻的内涵,极大地增强了医学生参与器官捐献志愿活动的热情。此外,医学生对器官捐献的认识相对客观、全面,使得器官捐献系列活动的受众面广泛,降低了活动开展的难度[9],有助于将此方案运用到更多学校的医学生生命教育,从而充分发挥其作为渗透性课程的隐形教育作用。

总之,医学生通过参与器官捐献志愿活动,能有效加深和拓宽自身对生命的认知和理解,弘扬人文精神、关爱情怀和终极信仰,使他们在教育活动中深刻体悟到生命的意义和医学的价值,培养医者的仁爱之心;另一方面,医学生在自觉提升综合素养的同时,坚定树立自己的医学人生信念和理想,为未来进入临床工作打下坚实牢固的思想基础。