汉语保留宾语结构的施用操作分析*

全峰 韩景泉

(桂林电子科技大学外国语学院,桂林 541004;广东外语外贸大学英语语言文化学院,广州 510420)

提 要:本文讨论“部分格说”“格传递说”的问题点,并提出领有名词具有主语属性,隶属名词被赋予宾格的观点。在施用操作下,领有名词由施用中心语指派题元,隶属名词由施用中心语赋格,因此汉语保留宾语结构并不是一个句法特例,其生成机制符合“题元角色准则”“格理论”以及“非宾格假说”等普遍语法原则。 此外,施用操作还为句末焦点提供一个合理的句法结构位置,即施用中心语的标志语位置。

1 引言

汉语保留宾语结构分为原始的非宾格结构和派生的非宾格结构(徐杰1999),分别如例①a 和b 所示。

①a. 王冕死了父亲。

b. 王冕被杀了父亲。

根据“非宾格假说”,非宾格动词只能携带一个论元,即深层逻辑宾语,为满足赋格的需要,该深层宾语移位至句首。 非宾格结构表层位置的主语其实是深层结构中基础生成的宾语(Perlmutter 1978 等)。 问题是,在例①中,深层逻辑宾语却显性地停留在非宾格动词之后,而领有名词占据句首位置。 汉语保留宾语结构面临两大难题:(1)非宾格动词能携带两个名词词组的原因;(2)名词词组的赋格方式与类型如何。 为此,前人提出一些方案,其中影响力较大的当属“部分格说”“格传递说”“垂悬话题说”。 本文旨在讨论前期相关研究的不足,并提出一个有效的分析。

2 领有名词的语法地位

汉语保留宾语结构动词前后两个名词词组在广义上具有“领有/隶属”关系。 这种“领有/隶属”关系既包括一般意义的“领有/隶属”关系,也包括“整体/部分”和“亲属”关系,如例②所示。

②a. 李四烂了一筐梨。

b. 学校倒了一面墙。

c. 王冕死了父亲。

为阐释这一领属关系,徐杰(1999)和韩景泉(2000)等认为领有名词从深层宾语中的定语位置移至全句的主语位置,移位的动因是赋格的需要。 然而,领有名词“移位说”遭遇一系列麻烦:(1)领有名词本身具有所有格,不具备移位的动因;(2)违反“左向分支条件”(left branch condition);(3)违反“语链一致性原则”(chain uniformity principle);(4)无法为“的”的消失作出圆满解释。 鉴于此,有学者认为领有名词是基础生成的“悬垂话题” (dangling topic) (潘海华 韩景泉2005,2008;韩景泉潘海华2016 等),其缘由主要基于下列句式:

③a. 水果,我最喜欢香蕉。

b. 那场火,幸亏消防队来得快。

他们把例①中的领有名词与例③中的话题“水果”/“那场火”类比,认为它们在述语中没有可接纳的句法结构位置,属于“悬垂话题”。 然而,这一分析值得商榷。

首先,领有名词“移位说”遭遇的上述种种困难似乎并不存在。 主张领有名词是基础生成的话题,旨在解决定中结构(NP1的NP2)中NP1移位遭遇的种种问题。 但是,语义上的领属关系在句法上可有多种实现形式,并非只有定中结构才能实现。

④a. 那棵树叶子很大。

b. 她哭得眼睛都肿了。

c. 她偷了邻居一只老母鸡。

除定中结构外,汉语双主语句、“得”字句以及抢偷类双宾语结构中两个处于平行关系的名词词组也能表达领属关系,如例④所示。 如果上述领有名词“移位说”遭遇的种种困难不存在,那么在解决该问题上建立的假设似乎是无中生有。

其次,“话题说”难以解释派生非宾格结构与一般被动句在生成方式上的不同。 在一般被动句中,被动语素吸纳动词的赋格能力,致使动词后的名词词组移位至Spec-TP 获得主格。 如果认为例①b 中“王冕”是基础生成的话题,我们将无法解释例①b 与一般被动句在生成方式上的不同。 此外,从下列句式,我们也能得出领有名词具有主语属性。

⑤张三故意/专门被打了一下鼻子。

例⑤属于派生的非宾格结构,而且可以接纳“故意、专门”作为修饰成分,因此领有名词“张三”是施事主语,位于Spec-TP(Huang 1999)。 此外,领有名词具有一系列主语应有的属性,如被关系化、被提问、被焦点化,以及适用于主句和从句两个层面(马志刚2013),如例⑥所示。

⑥a. 那位从上海来的张三掉了一颗门牙。

b. 谁掉了一颗牙?

c. 正是张三掉了一颗门牙。

d. 你知道张三最近被打掉了门牙吗?

再次,保留宾语结构例①与“悬垂话题”结构例③存在诸多句法差异,难以统一分析。 其一,保留宾语结构可以充当“例外”授格结构(ECM)的补语从句,而“悬垂话题”结构却不能,如例⑦和⑧所示。

⑦a. 张三让/使王冕死了父亲。

b. 张三让/使王冕被杀了父亲。⑧a.*张三让/使水果,我最喜欢香蕉。

b.*张三让/使那场火,幸亏消防员来得快。

汉语的“使、让”等使役轻动词等同于英语的ECM 动词(杨大然2003)。 值得注意的是,“悬垂话题”结构无法充当汉语ECM 结构的补语从句,如例⑧。 然而,汉语保留宾语结构可以充当ECM结构的补语从句,如例⑦,这说明领有名词是句子的主语,处于Spec-TP. 因此,我们不能把保留宾语结构与“悬垂话题”结构等同看待。 例⑦与⑧的语法差异可解释为:例⑦的补语从句为TP,而例⑧的补语从句为CP,CP 作为语障阻碍主句动词与从句主语建立赋格关系,所以句子结构不成立。

其二,“悬垂话题说”无法解释领有名词与隶属名词的约束关系。 学界区分两类移位现象:论元移位与非论元移位。 论元移位与非论元移位呈现出不同的句法特征,其中一个显著的区别在于:论元移位可以重建约束关系,而非论元移位却不能。

⑨a. Johniseems to himselfito be tismart.

b.*To whomidid Mary introduce each otheri's friends ti? (Miyagawa 2010:60)

在例⑨a 中,John 论元移位至Spec-TP,然后与himself 建立约束关系;然而在例⑨b 中,To whom 非论元移位至Spec-CP,却不能与each other建立约束关系。 基于此,Miyagawa(2010)指出,只有居于论元位置的成分才能成为约束者。 根据“悬垂话题说”,领有名词居于Spec-CP,无法成为约束者,然而事实并非如此。

⑩a. 王冕i死了自己i的父亲。

b.[王冕和张三]i被杀了各自i的父亲。

例⑩中的约束关系说明领有名词处于论元位置。 “悬垂话题说”无法解释这种约束关系。

总之,仅仅因为领有名词“移位说”遭遇的问题,以及与“悬垂话题”结构的相似性,而掩饰保留宾语结构中领有名词的主语属性,认为领有名词是“悬垂话题”的观点难以令人信服。 以上种种证据表明领有名词具有主语属性,处于Spec-TP.

3 隶属名词的赋格

3.1 部分格说

为解决保留宾语结构中名词的赋格,徐杰(1999)提出两套方案:其一是将整个深层宾语移位至表层主语;其二是仅把领有名词移位至表层主语,而隶属名词在原位被赋予部分格。 然而,“部分格说”带来一系列麻烦(韩景泉2000,2016 等)。

首先,“部分格说”无法解释动词的非宾格属性。 假设汉语非宾格动词具有部分格赋予能力,就等于否定“非宾格假说”。 其次,“部分格说”违背“格吸纳”的普遍性原理。 而且,如果动词后的名词词组可获得部分格,我们将难以生成“王冕的父亲被杀/死了”这一句式。 再次,“部分格说”不易解释例[11]中宾语可保留在动词后,也可移位至句首的句法现象。

[11] a. 来了客人。

b. 客人来了。①

最后,保留宾语结构动词后的名词词组并非只限于无定成分,有定名词和全称量化名词都可以出现在非宾格动词后。

[12] a. 掉了那个钱包(之后,小马变得小心谨慎了。)

b. 被毁了所有的桥梁(该地区的交通运输相当困难)(潘海华韩景泉2005:6)

总之,“部分格说”难以令人信服,以致于在后期的研究中逐渐被淡化,甚至被摒弃。

3.2 格传递说

韩景泉(2000)援用“格传递说”,认为领有名词通过移位后留下的语迹把主格传递给深层逻辑宾语。 这一分析遭到种种质疑(温宾利陈宗利2001)。 首先,领有名词为了使整个“深层逻辑宾语”得到格而进行移位的假设违反移位是利己行为的观点(Chomsky 1995)。 其次,“格传递说”违反一个语链只能有一个格的原则。 领有名词移位形成的语链具有两个格:所有格和主格。 第三,即便发生格传递,领有名词似乎也只能把主格传递给自己的语迹,并不能传递给整个“深层逻辑宾语”。 鉴于此,潘海华和韩景泉(2005,2008)提出修正方案,指出领有名词是基础生成的话题。 他们认为,英语的时态中心语T 具有强EPP 特征,要求主语位置出现词汇性主语成分,而汉语的T具有弱EPP 特征,主语位置可以出现一个空位(e),如例[13]。

[13][CP王冕[TPe[VP死了父亲]]]

我们无从判断例[13]中“父亲”的赋格形态。然而,在稍带古味的英语中,非宾格动词后的名词词组显性地标记为主格,如例[14]。

[14] There (but for the grace of God) go I.

基于此,潘海华和韩景泉(2005, 2008)认为,汉语中空名词(e)如同英语虚词There 把主格传递给动词后的名词词组。 然而,这一分析遭遇诸多经验上的挑战。

首先,在现代英语的虚词结构中,匹配名词似乎更倾向于被指派宾格。

[15] a. There arrives him/*he.

b. There arrive them/*they. (Citko 2014:36)

关于匹配名词的赋格,Schütze(2001)认为是默认格(Default Case),而不是结构宾格。 根据Schütze,被赋予默认格的成分具有不活跃的宾格特征[ACC],不参与任何句法操作。 然而,例[15]中匹配名词在句法上其实是活跃的:其一,匹配名词可以与动词建立一致关系,如例[15];其二,匹配名词可以发生句法移位,如例[16]。

[16] a. There is a trainiarriving ti.

b. There will be only meicoming ti.②

如果未被核查的格特征[uCase]决定一个名词词组在句法上是否具有活性(Radford 2009),那么例[16]中发生短距离移位的匹配名词被赋予的应该是结构格。

其次,在英语处所倒装结构中,非宾格动词后的名词词组也显性地标记为宾格。[17] a. Into the forest ran him.

b. Next to his father stood her.

(韩景泉2016:34)

处所倒装结构的主语位置由一个与虚词There相对应,但没有语音形式的pro 占据(Brue-ning 2010)。 如果格传递适用,例[17]中动词后的名词词组应为主格,事实并非如此。

再次,在形态发达的语言中,保留宾语同样也显性地标记为宾格。 例[18]属于派生的非宾格结构,主语John/Taroo 和保留宾语son/atama 在语义上具有领属关系。 然而,保留宾语显性地标记为宾格,这也向“格传递说”提出了挑战。

[18] a. John-i son-ul cap-hi-ess-ta.(韩语)

约翰-主格 手-宾格 抓-被动-过去时-陈述

‘约翰被抓住了手。’

b. Taroo-ga Tanaka-niyotte

太郎-主格 田中-向/朝

atama-o tatak-are-ta.(日语)

头-宾格 拍-被动-过去时

‘太郎被田中拍了头。’

(王娟周毕吉2016:39)

最后,根据Sigurðsson(2006a)的分析,我们似乎也能推断出例[13]中隶属名词被赋予宾格。Sigurðsson(2006a)讨论日耳曼语系动词(非宾格)结构后指出,在格特征贫瘠的语言中,系动词后的名词词组倾向于被赋予宾格,而在格特征丰富的语言中,系动词后的名词词组被赋予主格。现代英语属于格特征较为贫瘠的语言,因此系动词后的名词词组倾向于被赋予宾格,这在例[19]中得到印证。

[19] a. It's me/I.

b. It’s her/? she.

c. It's us/*we.

d. It's them/*they. (Sobin 1997:337)

有学者认为系动词后名词词组被赋予默认格;然而,默认格无法在最简方案的框架下融入普遍语法理论,而且不利于解释语言习得机制。 鉴于此,Lohndal(2006)认为系动词后名词词组的赋格属于结构格。 古代英语的格特征较为丰富,因此系动词后的名词词组倾向于被赋予主格(Quinn 2005),而例[19]a 中It's I 和例[14]中的句式则属于古代英语遗留的产物。

现代汉语属于格特征极其贫瘠的语言。 如果认为汉语中存在抽象格,那么根据Sigurðsson(2006a)的分析,汉语保留宾语结构的隶属名词应被赋予宾格。 总之,汉语保留宾语结构中隶属名词被赋予主格的论断难以令人信服,上述语言事实都表明隶属名词被赋予结构宾格。 也就是说,保留宾语结构中非宾格动词后名词词组的赋格并不能通过格传递或与时态中心语T 建立一致操作得以解决。 其实,Sigurðsson(2006b)也提出类似的观点:在冰岛语非宾格结构中,动词后的名词词组的格特征在vP 内部得到核查。

4 施用操作的分析法

至此,我们得出,在汉语保留宾语结构中,领有名词具有主语属性,隶属名词被赋予结构宾语。下文将讨论汉语保留宾语结构在施用操作下的生成机制、名词赋格以及句末焦点等句法现象。

4.1 领属关系与题元结构

鉴于“移位说” 的不足,马志刚和章宜华(2010)从局域非对称性的角度阐释两名词的领属关系。 他们认为,在VP 投射中,位于Spec-VP的领有名词和V-complement 的隶属名词形成局域非对称成分统制关系,随即建立领属关系。 然而,这一分析值得商榷。 首先,他们的分析违背“论旨角色准则”。 提升动词/非格宾动词“被”和“来”为何既能给标志语指派蒙事/历事,又能选择CP 或QP 作为其补语成分;其次,“王冕”与“父亲”似乎并不能建立局域非对称成分统制关系。 该文认为,在“王冕被杀了父亲”中,位于Spec-VP 的“王冕” 与V-complement 的从句CP“pro 杀了父亲”构成局域非对称成分统制关系,致使“王冕”与“父亲”建立领属关系,然而与“王冕”建立局域非对称成分统制关系的是整个从句CP,并不是“父亲”。

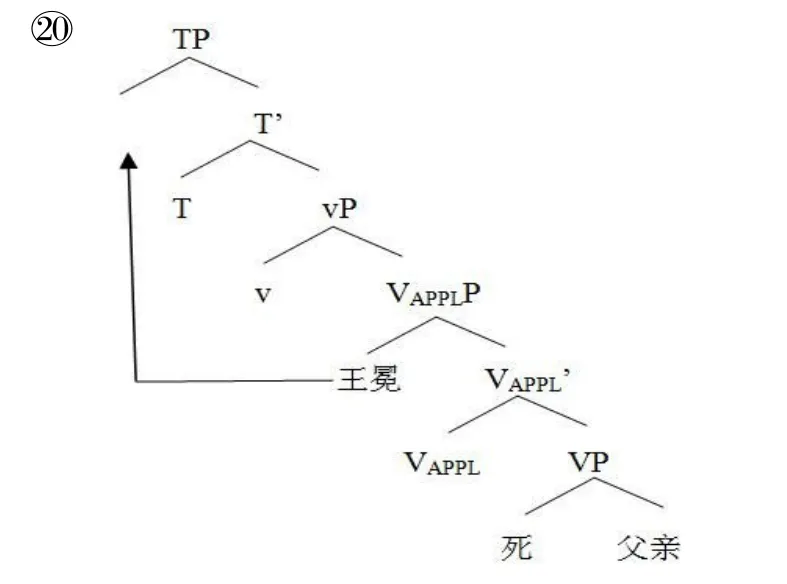

汉语保留宾语结构的非宾格动词却能携带两个论元,其中领有名词并不是动词必不可缺的论元成分,这一句法表现与当代句法学中定义的施用结构很接近。 施用结构逐渐被认为是一种普遍语言现象,在英语、日语、韩语、西班牙语、意大利语、冰岛语等语言中都存在施用结构的讨论。 在文献中,王娟和周毕吉(2016)等把汉语保留宾语结构分析为表征拥有转换关系的Low-APPL 结构。 然而,汉语保留宾语结构表达的并非转换拥有关系,而是一种静止拥有关系。 而且,Low-APPL 结构存在诸多争议,需进一步验证(Georgala 2012)。 鉴于此,本文赞同Tsai(2012)等,把汉语保留宾语结构分析为表蒙受关系的High-APPL 结构,如例[20]。

在例[20]中,“父亲”由动词“死”指派受事;“王冕”由APPL 中心语引入,并指派蒙事。 至于“王冕的父亲死了”,本文认为它是一个纯粹的非宾格结构(并非施用结构);为满足格鉴别式,整个逻辑宾语移位至句首。

4.2 名词词组的赋格

领有名词“王冕”与T 建立一致关系获得主格,并移位至Spec-TP,隶属名词被赋予结构宾格,如上文所述。 如果非宾格动词无法给宾语赋格,隶属名词如何获得结构宾格? 在施用操作下,本文认为,隶属名词由APPL 中心语赋宾格。 其实,APPL中心语的赋格现象在文献中已有过关注(全峰2017 等)。 在考虑题元角色与赋格关系时,我们也能推断出APPL 中心语具有赋格能力。

[21] 一个不能携带外论元的动词,不具备赋宾格的能力;反之,一个不能赋宾格的动词,不能携带外论元。 (Burzio 1986:178 -184)

根据例[21],及物动词v*携带外论元,具备赋宾格的能力,而被动动词、非宾格动词以及提升动词无法携带外论元,不具备赋宾格的能力。 在例[20]中,APPL 中心语引导领有名词,即具备引导外论元的能力,也具有赋宾格的能力。

从另一角度,我们也能推断出APPL 中心语具有赋格能力。 在Barupu 语中, APPL 中心语类似于具有赋格能力的轻动词,呈现出人称特征的标记。

[22] a. N-e-n- aro- n-i- mu.

我 降临 朝(第一人称) 你

‘我正朝你飞来。’

b. N-o-m-aro- m-i- ni.

你 降临朝(第二人称) 我

‘你正朝我飞来。’

c. N-o-r-aro- r-i- ni.

她 降临 朝(第三人称) 我

‘她正朝我飞来。’

(Donohue 2003:124)

此外,McGnnis(2001)也指出APPL 中心语可以标记人称特征。 她认为,当客体的Phi-特征移位去核查APPL 中心语的EPP 特征时,该客体将与APPL 中心语建立一致关系或代名词合并(Pronoun incorporation)关系,标记为-kì.

[23] N-à-ì -kì -lyì-í-à m-kà. (Kichaga)

他-它(一致/合并标记)-吃-施用语素 妻子

‘他为妻子吃它(东西)。’

(Bresnan, Moshi 1990:109)

如果人称一致关系是格特征关系的一个表现形式(Radford 2009),我们可以推断出APPL 中心语具有格特征指派/核查能力。

总之,APPL 中心语类似于*v,既能引导外论元,又能标记(人称)一致特征;因此,我们认为APPL 中心语给隶属名词赋宾格。③韩景泉(2016)也讨论了非宾格动词后名词词组的宾语属性。 他指出,主句主语通常可以充当句中由without 引导的附加语从句主语PRO 的先行词或控制语,如例[24]。

[24] The young manileft the room [without PROisaying anything].

[25]*Near the oasis lay two sheiksi[without PROitalking].

然而,在英语处所倒装结构(非宾格结构)中,动词后的名词词组却不能充当这一角色,如例[25]。 基于此,韩文指出,非宾格动词后的名词词组不是真正的主语。

4.3 句末焦点的解释

在组织信息片段时,人们往往先说出已知信息,后说未知信息,把未知信息放置于句末,形成句末焦点(End focus)。 在汉语保留宾语结构中,学者们倾向于把位于句末的隶属名词视为焦点,并认为例[26]a 与例[26]b 具有生成转换关系。

[26] a. 王冕被杀/死了父亲。

b. 王冕,父亲被杀/死了。

在推导中,隶属名词先左向移位至Spec-TP,生成例[26]b,由于语用焦点的需要,再右向移位至TP的附加语位置,生成例[26]a(潘海华韩景泉2008)。然而,这样的分析值得商榷。 首先,两句领有名词的语法地位并不一致。 试比较下列句式:

[27] a. 那场风暴使王冕死了父亲。

b.*那场风暴使王冕,父亲死了。

c. 那场风暴使王冕父亲死了。

在ECM 结构中,主句动词选择一个时态中心语为“缺陷”的TP 成分。 例[27]a 与[27]b 的区别可解释为:在例[27]a 中,“王冕死了父亲”是TP,“王冕”位于Spec-TP,具有主语属性,句式合乎语法;而在例[27]b 中,“王冕,父亲死了”是CP,“王冕”位于Spec-CP,是话题,句式难以被接受。 从对比焦点的角度,我们也能得出例[26]a 的领有名词是句子的主语或具有主语属性,而例[26]b 的领有名词是句子的话题(刘丹青2016)。 如果把“王冕,父亲”改为“王冕父亲”,如例[27]c,句子则合乎语法。此时,“王冕父亲”只能解读为“王冕的父亲”,占据Spec-TP.

其次,句末焦点并非只有移位至Spec-TP 后才能生成。 根据潘海华和韩景泉(2008),位于Spec-TP 的主语右向移位至TP 的附加语生成焦点。 然而,句末焦点并非只有主语成分才能充当,因为我们可以在句末位置再添加一个焦点成分。

[28] a. 王冕,父亲被杀了头。

b. 王冕,父亲断了一条腿。

在例[28]中,如果“王冕”占据Spec-CP,“父亲”占据Spec-TP,动词后的隶属名词“头/一条腿”如何移位至Spec-TP;如何从Spec-TP 再移位至TP附加语生成焦点。 他们的分析并不能解释。

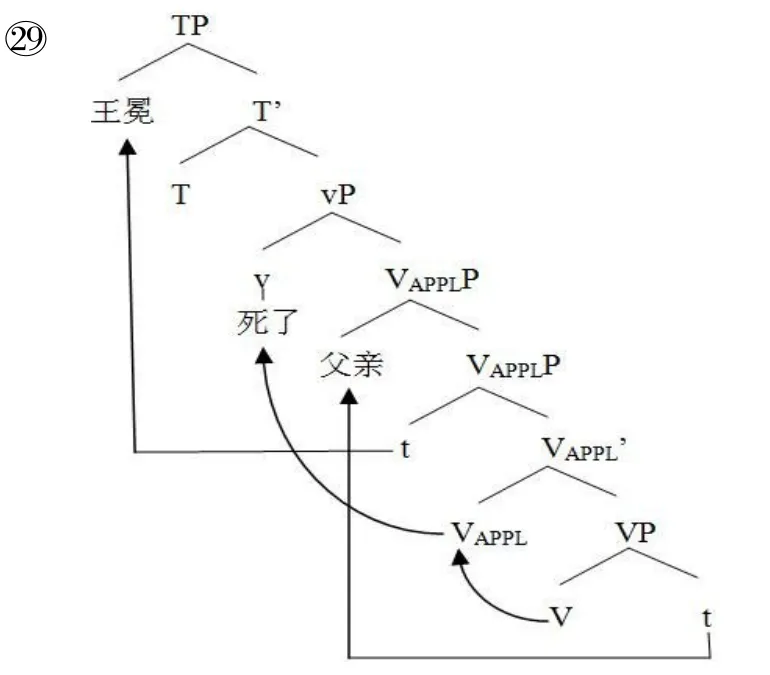

此外,他们的生成机制还遭遇一系列麻烦:(1)违背焦点成分、话题成分往往位于CP 投射的看法;(2)违反逆局部性限制(Anti-locality);(3)违反混合语链原则(Mixed chains constraint)。(马志刚2018:42 -44)本文认为句末焦点并非从Spec-TP 右向移位至TP 附加语位置生成,乃是由施用中心语允准。 Chomsky(2008)等指出,语段中心语具有一致特征与语篇特征(Focus/Topic feature)。 C 与*v 中心语作为语段具有一致性特征和语篇特征,而被动动词与非宾格动词不是语段,不具备这些特征。 基于Chomsky 的语段理论,McGinnis(2001)认为High-施用中心语也是语段中心语。 也就是说,High-施用中心语具有语篇焦点特征。 因此,在汉语保留宾语结构中,隶属名词移位至施用中心语的标志语位置生成焦点成分,动词“死”移位至轻动词v 的位置生成常规语序,如例[29]所示。

这一分析不仅在句法上合理解释保留宾语结构中句末焦点的允准,而且遵循潘海华和韩景泉(2008)违背的种种语法原则。

5 结束语

本文讨论“部分格说”与“格传递说”在解释汉语保留宾语结构的语言现象时遭遇的局限性。“部分格说”不仅违背“格吸纳”的普遍性原理,而且无法合理解释汉语保留宾语结构中动词的非宾格属性及名词后出现有定名词和全称量化名词的语言事实;“格传递说”无法解释非宾语动词后显性被赋予结构宾格的语言现象。 本文提出,汉语保留宾语结构的领有名词由APPL 中心语引入,隶属名词由APPL 中心语赋宾格。 施用操作不仅能合理、简洁地解释汉语保留宾语结构的名词领属关系、赋格现象、句末焦点等句法现象,而且进一步论证了汉语保留宾语结构的生成机制符合“论旨角色准则”“格理论”以及“非宾格假说”等普遍语法理论。

注释

①当然,例[11]a 与b 存在差别。 就语法意义而言,例[11]a 中的“客人”为无定指称,而例[11]b 中的“客人”为有定指称。 相关讨论参见温宾利和陈宗利(2001)。

②Lasnik(1992)等认为存现动词be 给后面的名词赋部分格。 鉴于“部分格说”存在的问题,本文认同存现动词be 属于非宾格动词,不具备赋格能力。

③在冰岛语中,非宾格动词后的名词词组显性地标记为主格,这似乎给本文的观点带来麻烦。 其实,冰岛语非宾格动词后名词的主格并不是从中心语T 获得,而是从不及物动词v 获得(Sigurðsson 2006b)。