不同种植模式对玉米根系及土壤团聚体稳定性的影响

夏梓泰,程伟威,赵吉霞,李永梅,范茂攀

云南农业大学资源与环境学院,云南 昆明 650201

长期连作严重影响耕地土壤质量演化及其可持续利用(贾志红等,2010),进而影响作物产量,威胁当地粮食安全,合理的轮作方式是改善这一情况的有效手段。作物轮作通过利用不同作物生物学特性间的差异,均衡互补地利用以肥、水、光、气、生物等为核心的土壤资源,实现年际间土地高效利用,提高资源的利用效率(刘玉华等,2006)。作物轮作在中国拥有悠久的历史,实行合理的轮作制度能调节土壤肥力,缓解连作障碍,促进作物增产,具有经济、生态和社会等多方面效益(赵其国等,2017)。常见的轮作模式有:豆禾轮作、绿肥和经济作物轮作、水旱轮作等(王志强等,2017),目前云南的轮作模式以冬绿肥-夏玉米为主。

化肥在中国农业生产中对提高作物产量发挥着重要作用,但长期大量施用化肥会导致耕地土壤结构变差(赵彩衣等,2019),土壤的保肥能力和自我调节能力下降,容易导致耕地土壤发生侵蚀,破坏生态环境,影响农业生产的正常进行。绿肥是清洁的有机肥源,也是现代生态农业的重要组成部分(李子双等,2013),在中国农业生态系统中的应用历史悠久,经常用于培肥地力,已经成为轮作、间作和覆盖还田的优良目标作物(朱亚琼等,2020)。翻压绿肥进入土壤后会腐解释放养分,提高土壤肥力(周志明等,2016),改善土壤物理性质(李帅等,2019),从而增强下一季作物对土壤养分的吸收利用,促进作物生长并提高作物产量。

苕子(Vicia villosa Roth)是一种一年生或越年生的绿肥作物,具有耐寒、耐旱、耐薄瘠的特点(韩云飞等,2020),豌豆(Pisum sativum L.)为半耐寒性的绿肥作物,两者均为豆科植物(Leguminosae SP.)。在中国云南省,冬季光热资源充足,因此可充分利用冬季光热资源和休闲期种植一季绿肥作物,既能增加冬季耕地地表作物覆盖,降低水土流失的风险(潘福霞等,2011),又能培肥地力(官会林等,2010;刘昌永等,2016),对作物的生长性状和产量都具有积极意义。

种植模式(Li et al.,2018)、耕作方式(Nath et al.,2017;Lovera et al.,2021)、秸秆还田(Zhao et al.,2018)等相关农业措施均会影响作物根系和土壤团聚体。当前对不同轮作模式的研究大多集中于土壤养分(Bell et al.,2012;张达斌等,2013)和作物产量(Sun et al.,2018;Jiang et al.,2021;黄晶等,2016)方向,而对作物根系特征和土壤团聚体的影响的研究鲜有报道。因此本试验主要通过设置冬季休闲以及冬季种植苕子和豌豆作为绿肥,对比3种种植模式下玉米各生育期根系特征、根系分泌物的含量和土壤团聚体组成,并分析根系特征和根系分泌物对土壤团聚体稳定性的影响,研究结果有利于试验区域坡耕地水土流失防控,同时为当地农作物合理配置提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验区位于云南省昆明市盘龙区松华坝水源区大摆社区(25°2′28.8″N,102°58′39.7″E),坡度为10°,属亚热带季风气候,海拔为2234 m,年降水量900—1000 mm,年平均气温16 ℃。该试验地土壤基本理化性质为:pH 6.29,有机质 30.15 g·kg−1,全氮 1.14 g·kg−1,碱解氮 115.3 mg·kg−1,速效磷 6.41 mg·kg−1,速效钾 92.36 mg·kg−1。

1.2 试验设计

1.2.1 供试作物

玉米品种为云瑞“88”;苕子和豌豆分别为当地普遍采用的白花矮茎豌豆和毛叶紫花苕。

1.2.2 小区设计

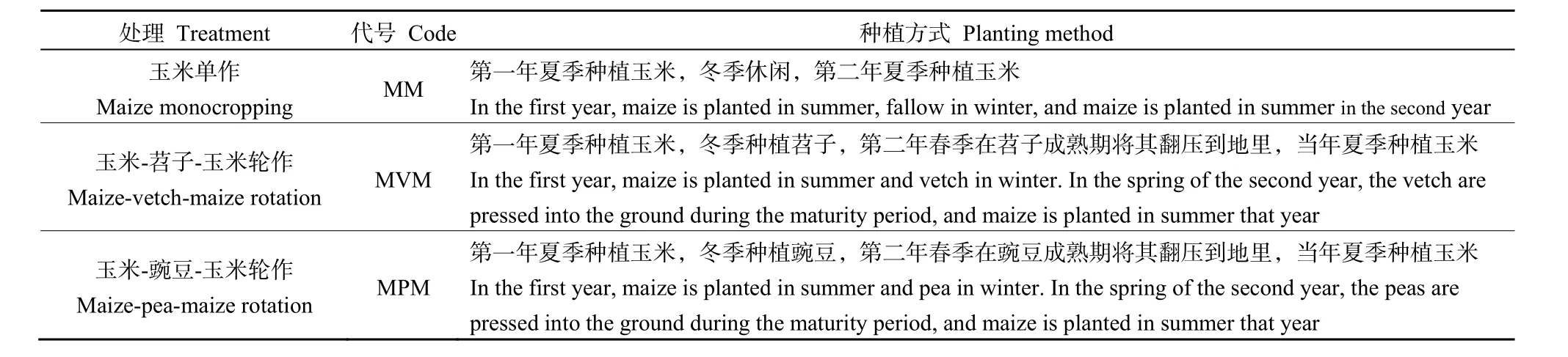

本试验小区面积为4 m×5 m,坡度为10°。试验设3个处理,玉米单作(MM)、玉米-苕子-玉米轮作(MVM)和玉米-豌豆-玉米轮作(MPM),每个处理3次重复,共9个小区,区组内小区随机排列。

1.2.3 种植模式

玉米不同种植模式如表1所示。于2018年5月种植第一年玉米,当年11月种植苕子和豌豆,2019年5月种植第二年玉米。玉米采用宽窄行种植,宽行80 cm,窄行40 cm,株距25 cm。播种模式为穴播,种植时每穴两粒,待出苗后两株取其一,单个小区植株共计9行,每行16株。苕子和豌豆采用撒播种植方式,将种子均匀撒于种完玉米的小区里,然后结合中耕、除草措施,稍微翻动表土,播种深度(覆土厚度)为2—3 cm。

表1 试验处理Table 1 Experiment treatment

1.2.4 田间管理

玉米施肥采取单株精准施肥模式,玉米施N 315 kg·hm−2,P2O5120 kg·hm−2,K2O 120 kg·hm−2,其中氮肥分两次施用(50%做基肥,50%做追肥),追肥在喇叭口期进行,磷肥和钾肥全部做基肥施用;苕子和豌豆作为绿肥作物,不进行施肥处理。玉米在播种、施肥、灌水后采用塑料透明薄膜覆盖。在作物各个生长期内,根据作物的长势情况,适时进行灌水作业。为避免扰动土壤,原则上不进行除草。

1.3 样品采集与测定

1.3.1 样品采集

玉米根系样品和土壤样品采集均在第二年种植玉米的喇叭口期、抽雄期和成熟期进行;在作物成熟期进行产量的测定。

(1)根系样品采集:在每个小区随机选取3株具有代表性的植株,以植株为中心,采用全挖法将带有土体的完整根系挖出,带回实验室进行根系特征和根系分泌物的分析测定。

(2)土壤样品采集:采用“S”型取样方法采集0—20 cm土层的土样,在采样和运输过程中避免挤压和扰动,保持土壤的原状结构,以免破坏团聚体。采样后将土样按其自然结构掰成直径约 5 cm的土块,剔除石块和植物根系等杂物,在实验室进行风干,用于土壤团聚体的测定。

1.3.2 指标测定:

(1)玉米根系特征测定(马志鹏等,2016):将收集根系分泌物后的作物根系整理平铺于扫根托盘中,避免根系交叉,然后用EPSON Perfection V700扫描仪进行扫描,用Winrhizo根系扫描分析系统分析根系形态结构参数,包括根长、根平均直径、根体积和根表面积。

(2)根系分泌物的提取与测定(王婷等,2018):将带有土体的植株地下部浸入装水圆桶中,使植株根系慢慢完整露出,用自来水多次清洗根系后再用蒸馏水清洗3次后放入大号黑色不透光自封袋中,收集植株根系分泌物,用200 mL 5 mg·L−1百里酚浸泡 3 min 后用 200 mL 0.005 mol·L−1CaCl2收集 2 h。根系分泌物收集液在40 ℃条件下旋转蒸发15 min后,浓缩至20 mL,浓缩液过0.45 μm滤膜,置于−20 ℃冰箱保存,待测。根系分泌总糖含量测定采用蒽酮比色法;总有机酸含量测定采用HPLC法,仪器型号为Agilent 1200高效液相色谱仪。

(3)土壤团聚体测定(吴宪等,2020):采用湿筛法进行土壤水稳性团聚体测定。

>0.25 mm水稳性团聚体质量分数(吴宪等,2020)(R0.25):

式中:

mr>0.25——粒径>0.25 mm 水稳性团聚体质量(g);

mt——水稳性团聚体总质量(g)。

平均质量直径(吴宪等,2020)(RMWD,mm):

式中:

wi——各粒级水稳性团聚体质量百分数(%)。

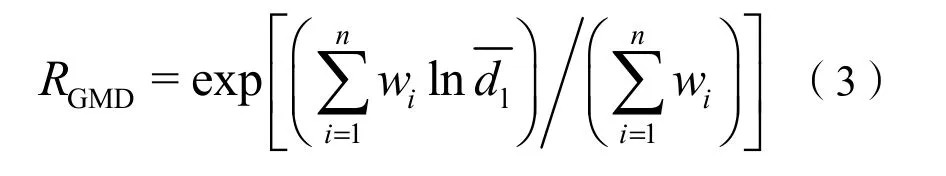

几何平均直径(吴宪等,2020)(RGMD,mm):

式中:

wi——各粒级水稳性团聚体质量百分数(%)。

1.4 数据处理

应用Microsoft Excel进行数据整理和相关图表的绘制。应用SPSS 23.0软件对根系特征指标、根系分泌物和土壤团聚体指标数据进行统计分析,采用单因素方差分析进行不同处理下相关指标的差异显著性分析;采用多因素方差分析作物轮作和生育期对相关指标的交互影响;对根系特征指标、根系分泌物和土壤团聚体指标进行Pearson相关性分析。

2 结果分析

2.1 不同种植模式下作物产量

不同种植模式下作物产量如表2所示,冬季作物中,苕子产量高于豌豆,但差异不显著;夏季玉米产量大小顺序为MVM>MPM>MM,其中,MVM比MM显著提高10.6%(P<0.05),MPM比MM显著提高7.7%(P<0.05),两种轮作模式相比,MVM比MPM高2.7%,但差异不显著。

表2 不同种植模式下作物产量Table 2 Crop yield under different planting patterns

2.2 不同种植模式下玉米各生育期根系特征

由表3可知,玉米根长随生育期的推进不断增加,MVM和MPM处理在各生育期均高于MM处理,且在成熟期 MPM比 MM显著提高 40.27%(P<0.05);根表面积随生育期的推进不断增加,MVM 和 MPM 处理在喇叭口期和抽雄期均高于MM处理,且在抽雄期达到显著(P<0.05);根体积随生育期的推进不断增加,且 MPM 在抽雄期比MM 显著提高 49.68%(P<0.05),MVM 在成熟期显著高于 MM 处理(P<0.05)。根平均直径随生育期的推进总体呈不断增加的趋势,MVM 在抽雄期和成熟期显著高于 MM 处理(P<0.05)。方差分析(表4)表明,玉米生育期对根长、根表面积、根体积和根平均直径均有极显著影响(P<0.01);轮作对根长、根体积和根平均直径有极显著影响(P<0.01),对根表面积有显著影响(P<0.05);两者交互作用对根体积有极显著影响(P<0.01),对根长和根平均直径有显著影响(P<0.05)。

表3 不同种植模式下玉米各生育期根系特征Table 3 Root system characteristics of maize in different growth periods under different planting patterns

表4 玉米生育期和轮作对根系特征的影响Table 4 Effects of maize growth period and crop rotation on root characteristics

2.3 不同种植模式下玉米各生育期根系分泌物含量

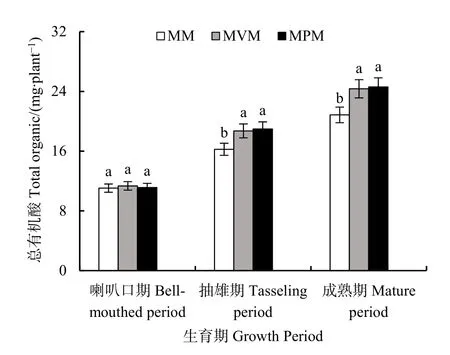

由图1可知,不同种植模式下总糖含量随生育期的推进呈上升的趋势,在喇叭口期,总糖含量大小顺序为MPM>MVM>MM,且MVM和MPM分别比MM显著提高8.62%和10.15%(P<0.05);在抽雄期,其大小顺序为MPM>MVM>MM,且MVM和 MPM分别比 MM显著提高 31.27%和 36.12%(P<0.05);在成熟期,其大小顺序为MVM>MPM>MM,且MVM和MPM分别比MM显著提高30.72%和28.93%(P<0.05)。由图2可知,不同种植模式下总有机酸含量随生育期的推进呈上升的趋势,在喇叭口期,总有机酸含量大小顺序为MVM>MPM>MM;在抽雄期,其大小顺序为MPM>MVM>MM,且MVM和MPM分别比MM显著提高15.14%和16.76%(P<0.05);在成熟期,其大小顺序为MPM>MVM>MM,且MVM和MPM分别比MM显著提高16.77%和17.92%(P<0.05)。MVM和MPM之间则无显著差异(P>0.05)。方差分析(表5)表明,玉米生育期对总糖和总有机酸有极显著影响(P<0.01);轮作对总糖和总有机酸有极显著影响(P<0.01);两者交互作用对总糖有极显著影响(P<0.01),对总有机酸有显著影响(P<0.05)。

表5 玉米生育期和轮作对根系分泌物的影响Table 5 Effects of maize growth period and crop rotation on root exudates

图1 不同种植模式下玉米各生育期根系分泌总糖含量Fig. 1 The content of total sugar secreted by the roots of maizein different growth periods under different planting patterns

图2 不同种植模式下玉米各生育期根系分泌总有机酸含量Fig. 2 The content of total organic acid secreted by the roots of maize in different growth periods under different planting patterns

2.4 不同种植模式下各生育期土壤团聚体稳定性特征

由表6可知,土壤水稳性团聚体各粒级占比大小顺序为 (0.25—2 mm)>(<0.25 mm)>(>2mm),其中,各生育期MVM和MPM的0.25—2 mm团聚体含量均高于MM,且在抽雄期MVM比MM显著提高27.88%(P<0.05);在抽雄期 MPM 的>2 mm 团聚体含量比MM显著提高22.59%(P<0.05);对于<0.25 mm团聚体,同一处理随着生育期推进而不断减小,且在每个生育期MVM和MPM均低于MM,在抽雄期和成熟期达到显著(P<0.05)。对于R0.25,同一处理随着生育期推进呈不断增加的趋势,且在每个生育期MVM和MPM 均高于 MM,在抽雄期和成熟期达到显著(P<0.05);对于 RMWD,同一处理随着生育期推进呈不断增加的趋势,MVM 在 3个生育期均显著高于MM(P<0.05),MPM在抽雄期和成熟期显著高于MM(P<0.05);对于RGMD,同一处理随着生育期推进呈不断增加的趋势,MVM和MPM均在抽雄期和成熟期显著高于MM(P<0.05)。方差分析(表7)表明,玉米生育期对RMWD和RGMD有显著影响(P<0.05);轮作对R0.25、RMWD和RGMD有极显著影响(P<0.01);两者交互作用对R0.25、RMWD和RGMD均无显著影响。

表6 不同种植模式下玉米各生育期土壤团聚体特征Table 6 Characteristics of soil aggregates in different growth periods of maize under different planting patterns

表7 玉米生育期和轮作对土壤团聚体稳定性的影响Table 7 Effects of maize growth period and crop rotation on the soil aggregate stability

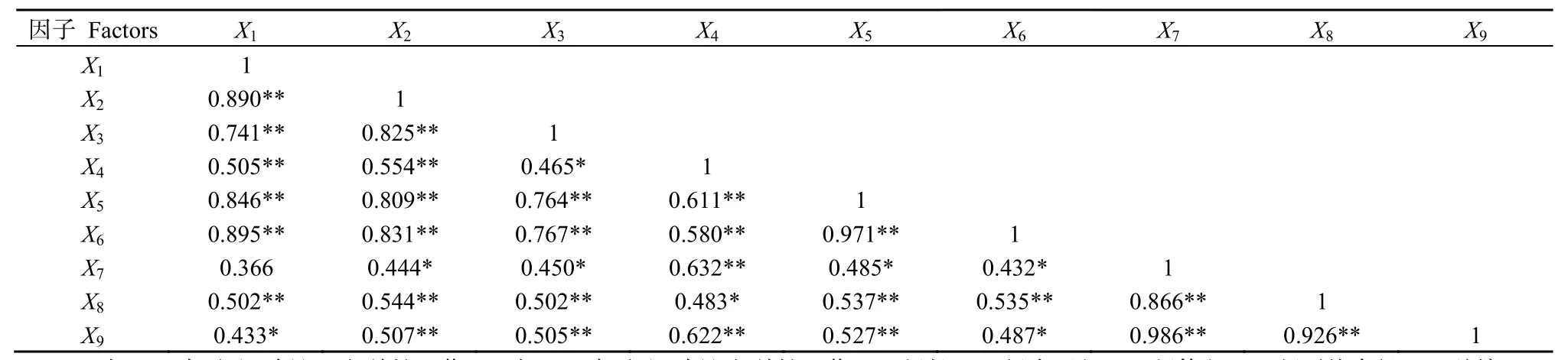

2.5 玉米根系与土壤团聚体稳定性相关性分析

由表8可知,总糖和总有机酸含量与根长、根表面积、根体积和根平均直径均呈极显著正相关关系(P<0.01);土壤团聚体R0.25与根平均直径呈极显著正相关(P<0.01),与根表面积、根体积、总糖和总有机酸之间呈显著正相关(P<0.05);RMWD与根长、根表面积、根体积、总糖和总有机酸之间呈极显著正相关(P<0.01),与根平均直径呈显著正相关(P<0.05);RGMD与根表面积、根体积、根平均直径和总糖之间呈极显著正相关(P<0.01),与根长和总有机酸呈显著正相关关系(P<0.05)。

表8 玉米根系与土壤团聚体稳定性相关性分析Table 8 Correlation analysis of maize root system and soil aggregate stability

3 讨论

3.1 不同种植模式对玉米各生育期根系特征的影响

作物根系特征反映了土壤中养分状况和土壤微生态环境质量,良好的土壤环境和水肥供应能力能够促进作物根系的生长及其对土壤养分的吸收(姜英等,2020)。本研究表明,豆科绿肥轮作模式下玉米各生育期的根长、根表面积、根体积和根平均直径都优于玉米单作,且根系特征随着生育期的推进呈不断增加的趋势,结果与前人(张智勇等,2019;马瑞等,2020)一致。其原因在于翻压于土壤中的冬季种植绿肥在腐解以后能增加土壤中氮、磷、钾和有机质的含量(刘佳等,2016),改善土壤环境,提高作物根系生长所需养分。另外,土壤中各种元素的增加也能够调节微生物活性,改善物理结构,对根系在土层中的分布有积极影响。其次,本研究还发现,苕子轮作对玉米根系的改良效果优于豌豆,这可能是由于云南省冬季干旱少雨,而苕子的耐旱性优于豌豆,所以冬季苕子的生长状况好于豌豆,从而对土壤肥力的改善情况也优于豌豆;而夏季玉米对养分利用的量和效率的提高能促进其产量提高,同时,作物拥有的良好的根表面积和根体积能够增加根系对养分和水分的吸收利用(刘涛等,2016),进而增加作物产量。

3.2 不同种植模式的玉米各生育期根系分泌物及土壤团聚体的影响

植物的根际过程和根际效应主要指低分子量和高分子量物质(如质子、碳水化合物、有机酸、氨基酸等)以复杂混合物的形式从根中释放出来并作用于根际微环境的过程(Mimmo et al.,2014)。已有研究表明,不同种植模式会影响根系分泌物的分布(王婷等,2018;秦丽等,2020),本研究结果与其类似,玉米-苕子-玉米和玉米-豌豆-玉米的根系分泌总糖含量在各生育期均显著高于玉米单作,而根系分泌总有机酸含量则在抽雄期和成熟期显著高于玉米单作。本研究还发现,豆科绿肥轮作能显著提高土壤团聚体稳定性,且随着玉米生育期的推进,土壤团聚体稳定性呈不断增强的趋势,结果与前人(马瑞等,2020)研究相似,轮作模式中绿肥的翻压能够增加土壤中根系的种类,根系分泌物的含量也随之增加,并且优良的根系特征也能够增加根系分泌物含量,根系分泌物通过胶结作用促进土壤团聚体稳定性。绿肥-玉米轮作模式能够提高土壤团聚体稳定性,改善土壤结构,提升土壤产能,利于作物生长并提高产量。

3.3 玉米根系与土壤团聚体稳定性的相关性

本研究得出,根系特征与团聚体指标(R0.25、RMWD和RGMD)呈正相关关系,说明根系特征对团聚体稳定性有积极影响,结果与前人(白录顺等,2019)研究一致。土壤物理性质与作物根系性状相互影响,具有良好形态特征的根系能够通过其穿插和缠绕作用提高其固土能力,促进大团聚体的形成,提高团聚体稳定性及土壤抗侵蚀能力,充分发挥根系保持水土的功能(李强等,2020;刘均阳等,2020),而土壤物理性质会影响根系的生长和功能,特别是土壤紧实度会影响根系的活力和地上生物量,进而对作物产量产生影响(Rebetzke et al.,2014)。另外,根系分泌总糖和总有机酸与团聚体稳定性呈正相关关系,该结果与前人(宋日等,2009;苑亚茹等,2011;王婷等,2018)研究一致。一方面,土壤微生物可以通过根系分泌物获得碳源,从而促进团聚体的形成(Van Hees et al.,2005),特别是土壤真菌对于根系分泌物的利用更加充分(Baumert et al.,2018),因此,根系分泌物可以通过土壤微生物的作用提高土壤团聚体稳定性。另外,根系分泌物中存在的某些化合物能够通过分散和胶结土壤参与根际过程,影响根-土界面的土壤结构(Naveed et al.,2017)。本试验下一阶段将测定不同种植模式下玉米根系所分泌的不同种类的有机酸,有助于进一步明确不同种类有机酸在土壤团聚过程中发挥的具体作用。

综上,豆科绿肥与玉米轮作能够改善土壤团聚体,改良作物根系特征,这对于坡耕地生态环境保护和粮食增产有重要意义,另外,绿肥腐解能够产生养分,若进行长期绿肥种植可适当降低种植地施肥量,且不同品种的绿肥能产生不同的经济效益,基于这一因素考虑,冬种豌豆与夏玉米轮作是一种更优的种植模式。中国云南省苕子和豌豆种植面积大且产量高,但在农业生产实践中对于这两种豆科绿肥的科学利用仍有待进一步探讨,特别是制定绿肥作物合理的翻压量和翻压时间,以及不同作物与不同品种绿肥的搭配使用等。由于研究区土壤环境复杂以及研究年限较短,本研究未涉及绿肥腐解对土壤养分的形成过程以及绿肥翻压量对土壤理化性质和作物的影响,这也是本试验下一步研究和探讨的方向。

4 结论

(1)与玉米单作相比,两种绿肥轮作模式均能显著提高玉米产量,有利于优化玉米根系特征,增加根系分泌物含量,且苕子轮作效果整体优于豌豆轮作。

(2)土壤团聚体稳定性随玉米生育期的推进呈不断增加的趋势。与玉米单作相比,轮作模式能显著提高团聚体稳定性,且苕子轮作整体优于豌豆轮作,但差异不显著。

(3)相关性分析表明,玉米根系特征值和根系分泌物与土壤团聚体稳定性指标具有显著相关性。