打开思维之墙 让课堂更“营养”

——全维视角下教材解读的有效策略

方 玲

在解读教材的时候,一些教师喜欢用自己惯有的方法去思考问题。而这些惯有的思维方式就如同一面高高的墙,遮住了我们的视线,阻碍了我们的视野。正所谓“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,有时候一些教学问题一直困扰着我们,并不是我们不够努力,而是我们需要打破惯有的思维方式,改变位置、改变角度、改变方向、扩展视野,多角度换位思考,很多问题也许就迎刃而解了。

如果把课堂教学比作厨师烹饪,让学生吃饱、吃好就是我们追求的目标。那么,怎样的课堂才算是有营养的呢?我们的教材从单一歌曲学唱到围绕音乐核心要素,关注音乐本体,发展学生艺术审美,经历了一个蜕变的过程。与此同时,我们可以发现学校的课表从唱歌课到音乐课,从有课上、上足课到上好课,需求在发展,我们的理念、目标也在改变。我们的教学如何在有限的时间内提升价值、丰富营养,让学生“吃饱、吃好”,仍需我们不断更新、打破惯有的教学思维,把有限的教材加以丰满、丰富和丰实,使教学效果最优化、教学价值最大化。因此,教师对教材的认知解读成了关键一环。

一、教材解读方面的常见现象

“磨砺以须”“弓调马服”都是比喻办任何事情前,应先做好准备工作。我们的课堂教学更应如此。教材是编者为落实课程标准的精神和要求而精心设计、编排的。我们的音乐教材以音乐审美为核心,以人文主题为横向发展,以音乐要素为纵向提升,以递进、立体式的序列整体推进,是教师的教与学生的学的主要资源和依据。因此,教师只有准确理解教材的编写意图,深入挖掘教材资源的学习价值,才能最大限度地、创造性地使用好教材。教师,不仅是读者,更是教学的设计者,只有明白编者的意图,对教材解读到位,才能把握教学的重点和难点,才能做好充分的预设,建立“有营养”的品质课堂。

通过大量的听课调研,以及与一线教师交流后笔者发现,只有少数教师能感受、体会、领悟教材所蕴含的课程理念和学科思想。大多数教师在解读教材时或多或少都会存在一定局限,影响教学的实际效果。下面,笔者以小学音乐教学为例,列举几种常见的现象。

(一)一种现象:学境不关联

教材编排的原则之一是要让教学与学生的生活接轨。面对刚入学的学生,通过歌曲的学唱可以让师生、生生之间消除陌生感、拉近距离,同时也可以让学生尽快适应小学生活,让他们尽快融入团队学习的环境,养成良好的歌唱习惯,构建美好的校园友谊。如果读不出教材编排的现实意义,只是浅显地开展歌唱活动,那么这些短小的歌曲就无法体现其应有的教学意义。

比如“人音版”音乐教科书一年级上册中的《拉勾勾》等,是新生入学第一课要学习的音乐作品,对于学生来说充满期待。如若教师只关注了学唱歌曲这一要求,没有看到歌曲编写的意图所指,就容易上成一节低效且枯燥的课,学生闹哄哄,机械地学唱,教师茫然失措,无趣低效。

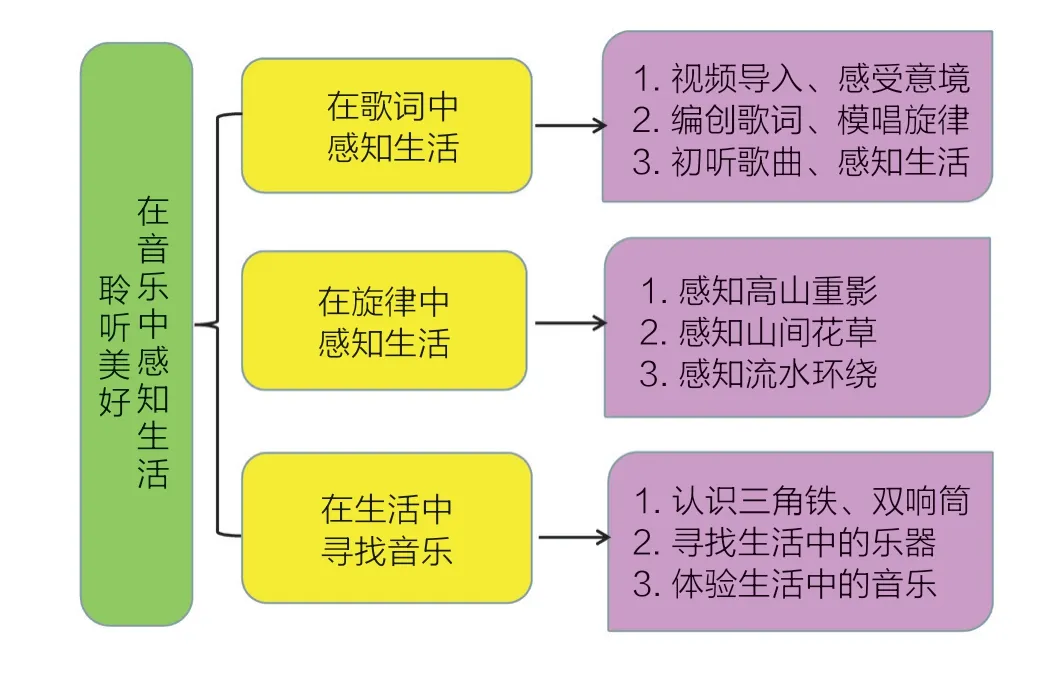

再比如教材中包含了很多器乐曲,这些作品大多是描写生活场景、人物心理、生活中的音响等,需要教师在解读教材时把音乐与生活、思想、情感等产生思维关联,才能把抽象的内容形象化、具象化。以“快乐的校园”为例,这一单元包含的《乒乓变奏曲》《打字机》《陀螺》等乐曲主题,不仅与校园生活内容相关,而且其音乐形象与生活也息息相关。此外,《木偶的步态舞》《玩具兵进行曲》《空山鸟语》等作品,也都需要将音乐与生活进行关联解读,才能让作品生活化、趣味化,易于理解和体验。如果教师在解读的时候,把它们看成单一的存在,只看表象,不进行关联理解,那就读不出教材的深层用意。教师在教学时可以生活为主线,带领学生在音乐中探索生活的情境、感受生活的情感、体验独特的音乐文化。

(二)一个问题:教材读不熟

教材中的每个单元都设有单元主题,且每个单元都是由内容主题相近、风格异同的四五个作品组成。教材中的知识是以音乐要素为纵线,以螺旋上升的整体呈现为思路编写的,涉及的知识与技能都不是孤立存在的,而是相互之间密切关联。因此,无论横看、俯视,还是前瞻、回看,都应该是教师解读教材必须具备的意识与能力,如此才能够找准教学点,使教学有序有向。而教师顾此失彼,教材“上不全”“不全上”的现象还是很常见的。有的教师小学六年一轮教下来,对教材还是较为陌生;有的教师偏向歌唱教学内容的完成,忽略了欣赏作品的教学,甚至与一些欣赏作品“素未谋面”;有的教师会根据自己的爱好、特长,选择性地展开教学,对于不喜欢、不擅长的教学内容就直接搁置。长此以往,其结果就是教师对教材总是“读不熟、摸不透”。

(三)一种误区:学情把不准

教师若仅凭自己的认知研判学情,往往会出现教学脱离学情基础、教学方向偏离、目标脱轨等现象。笔者将其分为如下几类:拔苗助长型(不研读课程标准、毫无教学体系可言),零起点型(无论学生处于什么学段,总是默认从零开始),以我所好型(不顾课程标准要求,只按自己所好所长),等等。教材是一个具有系统性知识结构的整体,如果不认真研读课程标准,不遵循教材体系循序渐进的原则,随意确定教学难度,那么造成割裂式、断层式的教学现象也就在所难免了。同样,在教学中选择打击乐器伴奏时,不管学生选择什么样的课堂乐器,教师都会从零起点开始重新示范击奏方法,这个细节说明一些教师的思维视野里只有本节课的教学,并没有建立起完整、立体的教学体系。

有的教师在引导一年级学生感受歌曲情绪、分析歌曲曲谱时,习惯要求学生做到视唱曲谱等内容,事实上这并不符合一年级学生的学情。这样“想当然”的教学设计,容易导致学生学的一头雾水,教师教的一脸茫然。

可见,认真研读课程标准,厘清学科知识发展脉络,把准学生的学情基础及发展方向,才能准确定位教学目标,合理安排教学内容,选择合适的教学方法与形式,使教学真正有效生成。

(四)缺点思考:价值觅不到

“管窥筐举”,自喻学识浅陋,见闻不广。一些音乐教师的专业基本功可以“过关斩将”,但是知识储备却非常薄弱:有的只看浅表、不挖内核;有的知识体系孤立单一、不识外延;有的低头走路、不看方向……当然,这与阅历经验息息相关。教材是执行课程标准和体现课程改革精神的载体,也是众多教育专家和一线优秀教师的智慧结晶。因此,音乐教材内蕴含的丰富价值需要我们透过教材看教材、跳出教材看教材。

比如在学到《卖报歌》时,有的人会提出疑问:“如果是快乐地卖报,那么为什么又唱到‘耐饥耐寒地满街跑,吃不饱睡不好’呢?”对于二年级学生来说,“报童生活”距离自己的生活很遥远,理解上存在一定困难。而一些音乐教师对其也是认知有限,因此在教学中就只是通过多次反复聆听、律动、识谱、歌表演等活动,让学生很快学会了这首简单的歌曲,却不知如何在歌曲情感体验中深入下去。

如果解读教材时不查阅、不了解相关的人物故事、历史背景,那么怎么能读出歌曲中隐藏的思想感情和矛盾冲突?怎么能赋予歌曲思想情感价值?又怎么能达成作品原生的情感体验与表达呢?!编者在选择这首歌曲时,意图通过学唱该作品进行红色思想教育,让学生在体会“报童生活”的同时,懂得珍惜当下的幸福生活。时代的距离、生活的差异和理解的冲突,这些客观存在的因素使得教师只有进行深刻的解读,才能很好地驾驭教学内容,实现作品的育人价值。音乐教材里像这样有特定人物、背景的音乐作品数量众多,且大多是基于时代的艺术创作,需要教师主动挖掘作品背后的文化内涵,充分读懂作品内在的人文、思想与情感,才能挖掘出教材本身丰富的艺术价值。如若没有进行深入解读,就无法理解作品的文化内涵,更无须谈实现其应有的育人价值。

二、深度解读教材的四步策略

那么如何由表及里、由浅入深、由易到难地展开教学,让潜藏在作品深处的文化价值和创作思维具体化、素材化、学段化、关联化,让学生明确关键的学习点,让作品不再遥不可及、高不可攀,不再说不清、道不明呢?通过分析教师教学中出现的各种问题,笔者认为以下方式可以作为解读教材的通用路径,以突破单一维度来深度认识教材内容。

(一)做个读者,要知其然

所谓“知己知彼”,即把自己当成读者、学生,把教材当成读物。对教材内容进行地毯式、扫雷式的阅读,就会发现教材的每个角落、每个细节之处都是编者有意的安排,都是有具体作用的。因此,教师在教学过程中不能因为个人喜好而顾此失彼,或选择性地展开教学,造成部分内容成为“遗忘的角落”,边缘化或忽略了其存在的价值。教师只有关注教材的每个细微之处,让自己做个优秀的“读者”,才能读熟教材、读透教材。

教师只要从学生的视角来解读音乐本体,就会发现音乐本体中的重点、难点和可能产生的教学点。例如,《中华人民共和国国歌》是一首学生非常熟悉的歌曲,看上去似乎不需要花太多的时间去教学。但如果你不曾和学生在升旗或者集会时一起演唱过该歌曲,那么你以为的“会唱”就会成为教学的绊脚石。当你成为学生中的一员,就会发现你的教学点在哪里,以及应该如何展开教学。教师若以换位思考的形式去读教材,从学生的维度去看教材,就能更加准确地发现已知与未知。

把自己当作教材的读者,完整、准确地分析谱面、聆听音响,这是解读音乐作品内涵的基础。作品中除了旋律、拍号、调号外,还有很多记号、术语等都要看仔细、看准确。正确的做法就是教师自身首先要熟悉音乐作品,熟知谱面与音响等本体,这是每一位音乐教师都要具备的一项基础能力,是备课过程中的一个重要步骤,是教师进行教学设计的基础。例如《卖报歌》,作为读者应该可以读出时代的冲突,读出歌词意境与旋律欢快之间的冲突,读出作品背后的故事,读出作品内含的育人价值……因为解读来源于对作品的理解,而理解则需要认知的支持。如果教师自身对教材尚且陌生,何谈教学呢?!

(二)当个编者,知所以然

看教材要看整体,每项内容在教材的单元里、体系中都有其特殊的地位与作用,体现着编者的意图。我们要从编者的视角去看教材,这样就能看到教材的整体性和全面性。实际上,教材本身具有严密的逻辑关系,其内含的知识和技能是非常系统的,音乐作品也是按照一定的教学要求和循序渐进的关系来组织编排的,不能简单地认为音乐教材仅仅是作品的罗列。

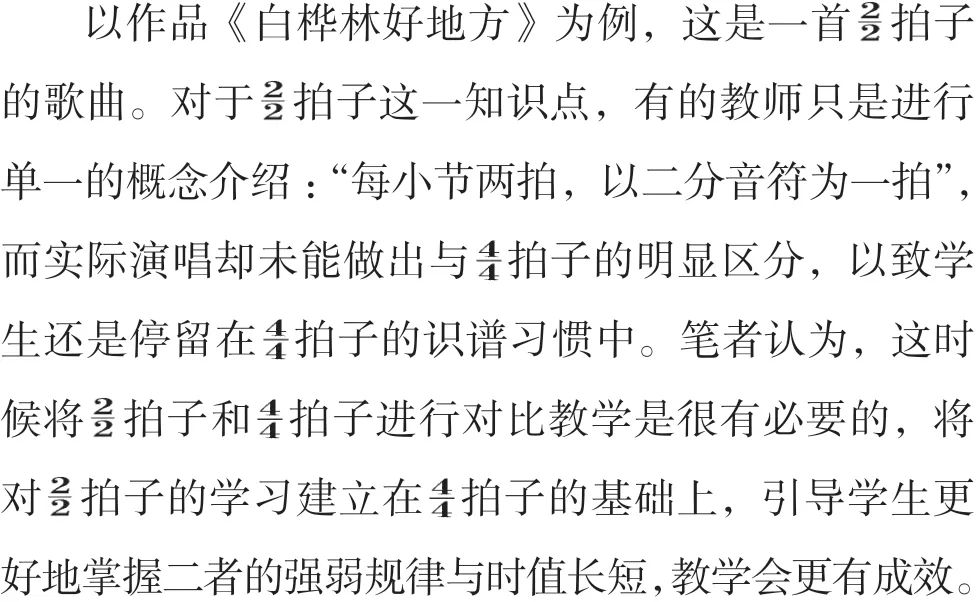

例如,一年级上册第三课用图像对比的方法形象地告诉学生“音的强弱”,二年级下册第七课正式出现力度记号“f、p”,三年级进一步在音乐实践活动中让学生巩固掌握“f、p”的用法,四年级出现中强、中弱、渐强、渐弱等力度记号,并在具体的音乐实践活动中进一步提高学生对力度要素的感受与实践运用能力,这样便形成了一个反复实践、梯度式上升的训练过程,由易到难,体现了教材循序渐进的编排特点。

教师首先应站在编者的角度,揣摩教学内容在单元、整册教科书中的位置和作用,明确知识点在课程标准中的定位。如果把课程标准比作圆心,那么教师对教材的理解和把握就是半径,无论半径有多大,都不能离开圆心这个核心元素。课程标准规定了每个学段的学生应该达到的水平和掌握的知识,既不能降低要求,也不能揠苗助长。这虽然是老生常谈的话题,但只要认真钻研就能理解教师研读课程标准的重要意义。曾经有位教师告诉笔者:“以前对课标并没有加以重视,平常上课都是使用教参等材料进行备课,也没有想过这些要求到底是从哪里来的。直到在教学实践过程中熟读课标后,才认识到课标的重要性,并对自己的教学有了新的思考。”

另外,《教师用书》是专家对教材较为详细的解析,且每个单元都有教材编写意图说明,这是教材内容的基础背景与教学方向。教师可以根据《教师用书》来解读教材,但一定要前后联系,将教材解析、教学目标、教学建议相互对照、综合考量。我们所说的深度解读教材,是基于课程标准指引下的具有“营养”价值的解读。

图1 “力度要素”教学

(三)做回作者,知何以然

每首音乐作品都包含了作曲家的创作意图与初心,站在作曲家的角度看作品,能更清晰、更深入地解读作品。认识一个人或物,首先要知道它是什么?长什么样?然后还要知道为什么会是这样的?因此,解读作品,首先要看创作动机,即作曲家为什么创作这首作品?作品表达了什么?用什么样的音乐体裁创作的?用大调还是小调来表现喜怒哀乐?作品风格更易于哪个层次的听众接受?这些丰富的作品内涵都可以从作曲家的角度去挖掘。如果缺失了对这些要素的解读,那么教学就犹如缺少了“灵魂”,没有了深度与高度。

如果说谱面分析是对音乐作品的外在认知,那么对作曲家的创作技术、创作主题的解读就是对作品的内在认知。因为教材除了有音乐知识、技能的“明线”外,还有文化、思想情感的“隐线”需要我们去挖掘。以歌曲《樱花》为例,这首作品描写了日本人民爱樱花、赏樱花的愉悦情境,被称为日本第二国歌。樱花盛开之际,如云似霞,极为壮观。生命就如樱花般短暂,但并不是所有的生命都似樱花般灿烂。我们应该像樱花一样笑着面对生活的一切,即使在生命的最后一刻,也要跳出最美的一支舞。只有站在作者创作的角度去深入解读,才能解读到《樱花》的哀婉之美——都节调式,余韵之美——直声减弱尾音,以及自然朴素之美——节奏简单平稳。

(四)做位教者,有法使然

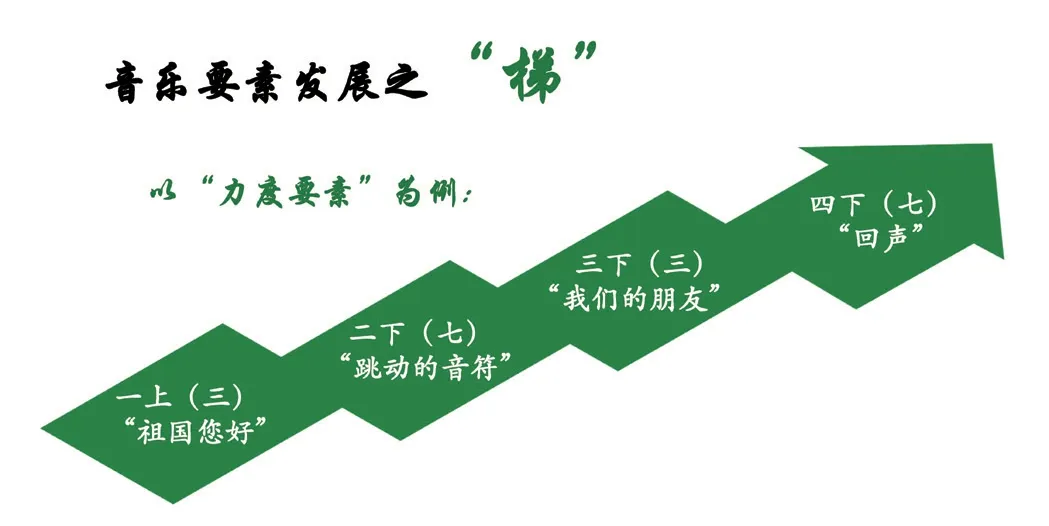

做位教者,就该对教材有深入的解读、浅易的输出,才能让学生在课堂中汲取营养、获取价值。教育心理学理论指出:“当新知识与原有知识存在着较大梯度,或是形成拐点时;当学生对知识的接受,需要增加思维加工的梯度时,就会形成教学难点。”音乐教材知识体系的纵向衔接、横向延伸,在教材中都有或明或暗的显现与提示。例如针对“人音版”音乐教科书二年级上册中的作品《小狗圆舞曲》,可以一幅生动活泼的“小狗形态图”加上曲线示意图,把抽象的作品化为形象的生活画面呈现在学生眼前。(见图2)作为教师,我们如何准确地将插图与音乐进行嫁接呢?教材给了我们很多的提示:不同音乐片段的点、线与旋律、节奏的关系,以及与小狗动态形象的联想等,这些都是教学方法与形式的有效提示。只要用心去发现,就能读到教材文本蕴含的那些只可意会却无法言传的“教学语言”,这样的惊喜在每一课都有。

图2

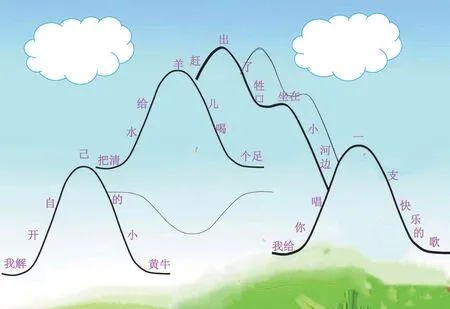

再如,“人音版”音乐教科书一年级下册中的作品《牧童》,其旋律走向与内容的意境表达非常贴合,只要我们用心去解读音乐本体,就不难发现隐藏其中的巧妙之处。(见图3) 我们可以把歌曲的旋律特点、情感表达、意境描述设计成一幅美丽的自然风景图,唯美而形象。(见图4)教师不应只是会唱教材中的一首首歌曲,只了解乐曲的旋律走向、演奏乐器、作者背景等,还要将这些素材配以科学合理的方法展开教学,实现一举多得,才能实现高效的音乐课堂教学。

图3 《牧童》教学设计

图4

三、小 结

教材是专家精挑细选出来供学生学习的材料。打开我们思维之墙,全维度地解读教材,让教学深刻而易懂,才能让我们的课堂有营养、有价值,才能看清楚教材的“高矮胖瘦”和内在实质。音乐教材中所选择的一个个作品,其内容本身就存在着灵活性与开放性,音乐教师对作品的理解与把握是否科学合理,将深深地影响学生对知识与技能的学习是否准确扎实。若想更好地提高学生的学习能力,教师就要更好地加强音乐专业知识技能、提升相关文化素养,这样才能更准确地解读教材,才能更科学地引导学生学习。作为一线音乐教师,我们应努力学习,深度解读教材,全维度审视教材,合理运用教材,懂得用教材去教音乐,而不是教教材上的音乐,才能发挥教材的最佳育人功能!

——依托《课程标准》的二轮复习策略