国家通用语言普及进程中藏族家庭语言管理状况与分析

武小军 姚 兰

西华大学文学与新闻传播学院 四川成都 610039

家庭是典型的社会终端组织,家庭语言管理是一种“有组织的管理”行为,父母在家庭中具有权威性,通常充当语言管理者角色,孩子则通常成为语言管理的对象[1]。管理行动主要是家长对语言实践或语言意识形态进行干预、影响或修正的具体行为[2],是家长在下一代语言学习和读写能力发展中的参与和投入。管理行动可以是显性的,也可以是隐性的;可以是潜意识的,也可以是下意识的[3]。很多家庭可能并没有显性的语言管理,只是一些根据语言实践和语言意识形态做出的简单的语言选择[4]。家庭作为语言习得和使用的场所,是孩子语言实践的重要场所,特别是对于年龄尚小的孩子,其重要性更加突出。家长作出的语言要求和语言选择往往会直接影响孩子的语言行为,并对家庭语言意识和家庭语言环境的形成具有重要的导向作用。在推广普及国家通用语言的历史进程中,厘清民族家庭语言管理状况,做好民族地区家庭语言规划,对推动民族地区国家通用语言的高质量发展,进一步增强中华民族共同体意识等具有重要的现实意义。

一、调查设计与样本概况

调查主要在位于川、藏结合处的四川省甘孜州巴塘县展开,该县域内藏族人口比例高达97%①,大部分家庭成员都是藏语、四川话或国家通用语言的使用者,语言使用情况复杂多样。本文主要分析藏族家庭语言环境中母语和国家通用语言的使用情况,未分析四川话和其他语言(方言)。调查问卷基于Spolsky的FLP模型设计,主要包括家庭语言使用、家庭语言意识和家庭语言管理三个方面的内容,通过问卷星创建网络问卷。调查利用巴塘县各小学1—6年级学生建立的班级QQ群,将问卷星网络问卷进行无差别发放,学生假期回家与父母家人分别用手机完成在线答题,并经问卷星后台处理数据。调查时间为2020年6月至7月。

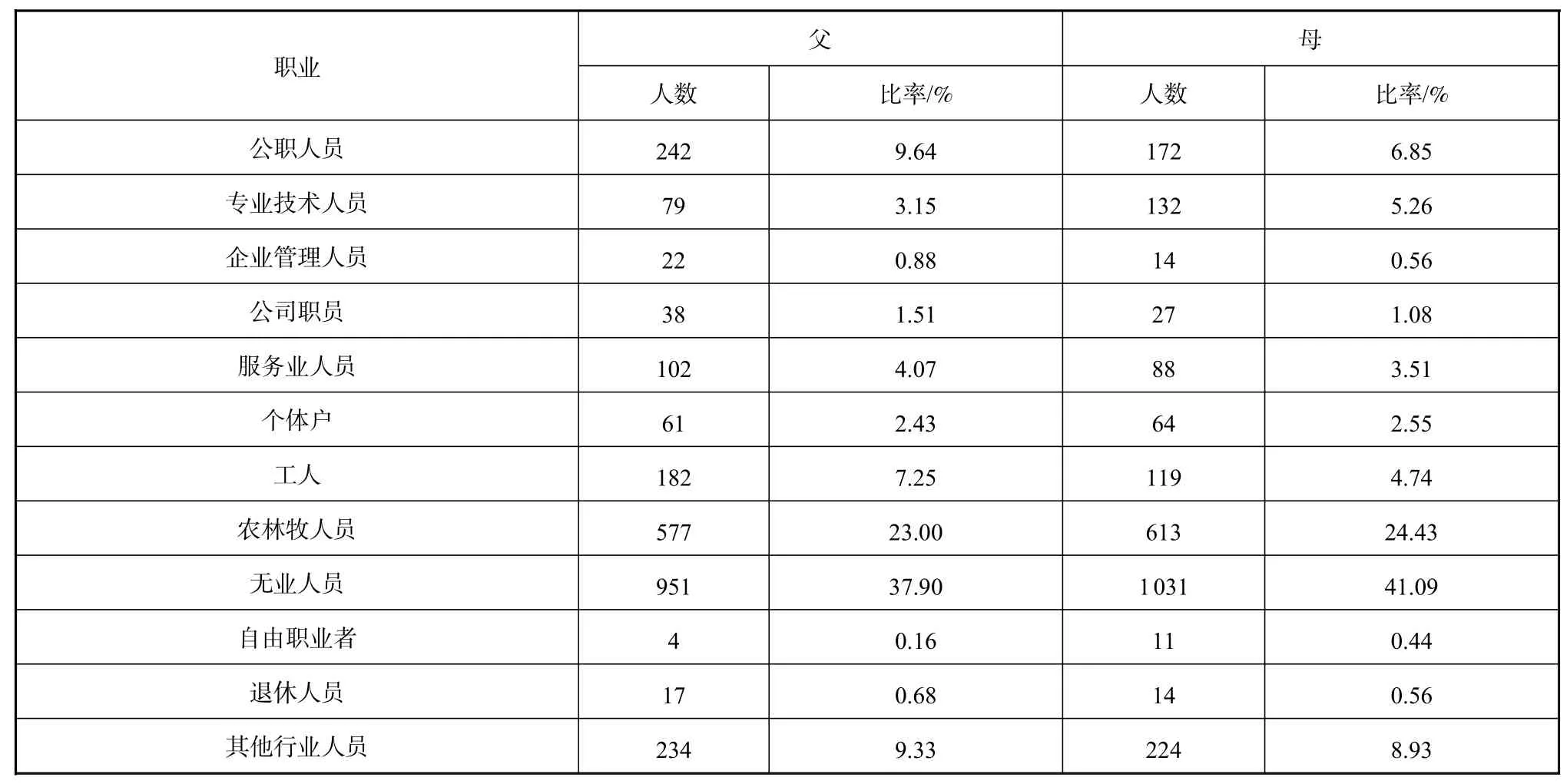

调查共获得样本2 509份。其中,县城家庭样本2 103份,乡村家庭样本406份,县、乡样本占比分别为83.82%和16.18%;从孩子所属年级看,1—6年级样本数分别为430份、405份、373份、466份、478份和357份,分别占比17.14%、16.14%、14.87%、18.57%、19.05%和14.23%,各年级样本数较均衡;从父母职业看,无业的父母占比最大,其次为农林牧人员。因自由职业者所占比重过低,未纳入统计分析;样本中出现的退休人员,主要为调查时陪伴在孩子身边的家庭老人,且数量很少,也未纳入统计分析。样本反映的城乡差异和父母职业状况基本符合巴塘藏族人口实情,样本构成情况见表1。

表 1 样本构成情况

二、藏族家庭语言管理基本状况

(一)藏族父母的家庭语言使用要求

调查结果显示(详见表2),有37.78%的藏族父母要求孩子“母语和国家通用语言都使用”,有25.83%的父母要求孩子“使用国家通用语言”,有16.06%的父母要求孩子“使用母语”,说明这些父母主动实施家庭语言管理,明确对孩子的语言使用要求。但仍有20.33%的藏族父母比较随意,对孩子的语言使用没有任何要求。

表 2 藏族父母的家庭语言使用要求 %

藏族家庭语言管理中,要求孩子“母语和国家通用语言都使用”的比例最高,这种语言管理行为趋向表明:一方面,母语不仅是一个民族交流表达的工具,也是个体联结的纽带,还是民族文化传承的重要载体,藏族父母表现出的母语认同体现了鲜明的语言认知情感态度;另一方面,由于经济社会的不断交融和发展,各地区、各民族的交流越来越频繁,藏族父母也逐渐意识到国家通用语言的实用价值。因此,基于对母语的情感价值认同和对国家通用语言的实用价值认同,较多的藏族父母认为应同时学好母语和国家通用语言,作出家庭双语使用的语言管理要求。

家庭语言使用要求反映出父母的语言意识,在家庭语言规划和家庭语言实践中发挥着重要作用。语言意识是语言实践和语言规划的基础力量,家庭内部父母语言行为的开展与其语言意识密切相关[2]。家庭语言管理者为了体现自身的语言意识,必然会在家庭中进行有意或无意、有形或无形的语言管理。从语言意识看,有28.7%的父母认为“母语重要”,有66.56%的父母认为“母语和国家通用语言一样重要”,有21.4%的父母认为“要学好国家通用语言”。不同语言意识的驱动,带来了家庭语言管理的差异。认为“母语重要”的父母,在家庭语言管理上要求孩子“使用母语”占比最高,为34.03%;认为“母语和国家通用语言一样重要”的父母,在家庭语言管理上要求孩子“母语和国家通用语言都使用”占比最高,为51.32%;认为“要学好国家通用语言”的父母,在家庭语言管理上要求孩子“使用国家通用语言”占比最高,为35.01%。由此可见,父母的家庭语言意识会对家庭语言管理行为产生一定的影响,持某种语言意识的父母,其家庭语言管理往往会向该语言意识靠拢。这亦与Le Page 和 Tabouret-Keller 的认同行为(acts of identity) 理论相符,即“语言行为本身就代表着认同行为”[5]。

(二)藏族家庭语言管理的职业差异

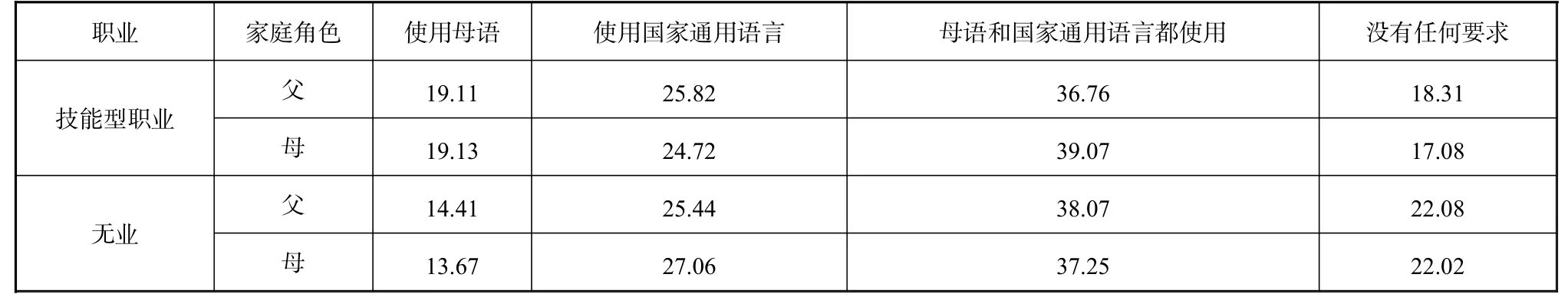

笔者根据各职业的性质和特点,把具有相同或相似特征的职业再进行归并,以便于观察大类职业家庭语言管理的总体面貌与基本特征。将公职人员、专业技术人员、企业管理人员和公司职员归于知识型职业,将服务业、个体户归为服务型职业,将工人、农林牧劳动者归为技能型职业,无业者单列一类职业。统计数据显示(详见表3),父母职业不同,其家庭语言管理存在着差异。

表 3 不同职业父母的家庭语言要求 %

续表 3%

从调查情况看,从事知识型职业的父母,对孩子的语言要求高、期望大,更多要求孩子“母语和国家通用语言都使用”,占比分别为46.72%和47.54%。服务型职业的父母要求孩子“母语和国家通用语言都使用”“使用国家通用语言”占比较高且二者接近。这两大类职业的父母,由于工作性质,与社会接触相对较多,工作场合中使用国家通用语言的机会也较多,且得益于国家通用语言带来的效益和便利,因此,在家庭语言管理中也较为重视对国家通用语言的使用要求。

从事技能型职业的父母,要求孩子“使用母语”的比例相对较高,分别为19.11%和19.13%。值得注意的是,一些从事知识型职业的父母,要求使用母语的比率也较高,占比分别为17.59%和20%,这可能和工作中自我身份意识的强烈感知有关,其意义已超出了家庭语言管理范畴。没有语言使用要求的父母,主要是无业的人员,占比分别为22.08%和22.02%。这些父母,社会接触面相对较窄,与国家通用语言接触少,加之工作场合对国家通用语言的要求也不高,因此尚缺少对国家通用语言使用的语言管理意识。

(三)孩子年级差异与家庭语言管理要求

家庭语言管理除了受父母自身影响外,还因孩子年级的不同而呈现出一定的差异。

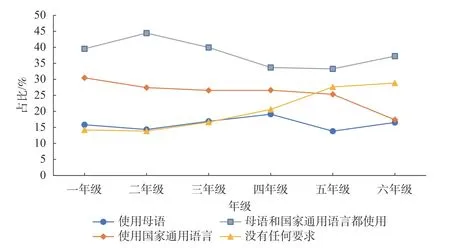

图1数据趋势显示,随着孩子年级升高,要求孩子“使用母语”的语言管理方式所占比例从15.81%(小学一年级)到16.89%(小学三年级)、16.53%(小学六年级),整体缓慢上升后有所回落。而要求孩子“使用国家通用语言”的语言管理方式,则从30.47%(小学一年级)下降到25.31%(小学五年级),而至六年级则大幅下降到17.37%,其下滑趋势在小学高段表现得特别明显。要求孩子“母语和国家通用语言都使用”的语言管理方式,从39.53%(小学一年级),略微上升到44.44%(小学二年级),然后降至33.26%(五年级),再上升至37.25%(六年级),虽起伏波动,但整体亦呈下降趋势。而“没有任何要求”的父母,则从孩子一年级时的14.19%,一路攀升到孩子六年级的28.85%。

图 1 孩子就读年级与家庭语言管理

调查数据表明,在孩子低年级时,父母的语言干预和管理更多,而孩子到了高年级时,父母对其语言要求则逐渐放松,不进行语言管理的父母逐渐增多。且随着孩子年级的升高,有语言要求的父母逐渐重视对孩子母语的要求,而对国家通用语言的要求有所松懈。

(四)家庭语言管理趋向与孩子语言认知变化

“父母的普通话主张与监护人的方言习惯之间存在替代关系,即父母没有提出使用普通话的要求时,儿童明显依赖监护人的方言惯性而使用方言,父母提出使用普通话的要求时,儿童依赖监护人的方言惯性而使用方言的作用大大减弱。”[6]因此,父母的语言管理意识和行为与家庭语言使用特别是孩子的语言选择和语言使用存在密切的相关性。

调查发现,没有语言要求、不进行语言管理的父母随着学生年级的增高而比率逐渐增大,小学高段学生的父母对孩子的语言要求总体较为宽松。家庭语言管理的逐步宽松,意味着父母对孩子语言选择的干预减少。随着孩子年龄增长,与社会的接触增多,母语的归属感和语言认同开始逐渐增强。调查结果表明,在小学一年级时,学生认为母语好听、亲切、有用的比率分别为64.20%、67.67%、52.09%,而至小学六年级时,其比率则分别上升至67.51%、69.47%、57.42%,虽上升的比率不大,但从中仍可看出一定的心理倾向与意识。同时,随着年级的增高,学生对国家通用语言的语言认知也在发生悄然变化,在小学一年级时,学生认为国家通用语言好听、亲切的比率分别为75.35%、48.60%,而至小学六年级时,其比率则分别下降至67.79%、45.66%;而学生认为国家通用语言“有用”的则由小学一年级的69.77%,下降到小学四年级的63.52%,再上升到小学六年级的71.15%。这表明,国家通用语言好听、亲切的情感认同随孩子年级升高在不断减弱,只有对国家通用语言的实用价值认同总体上在增强。

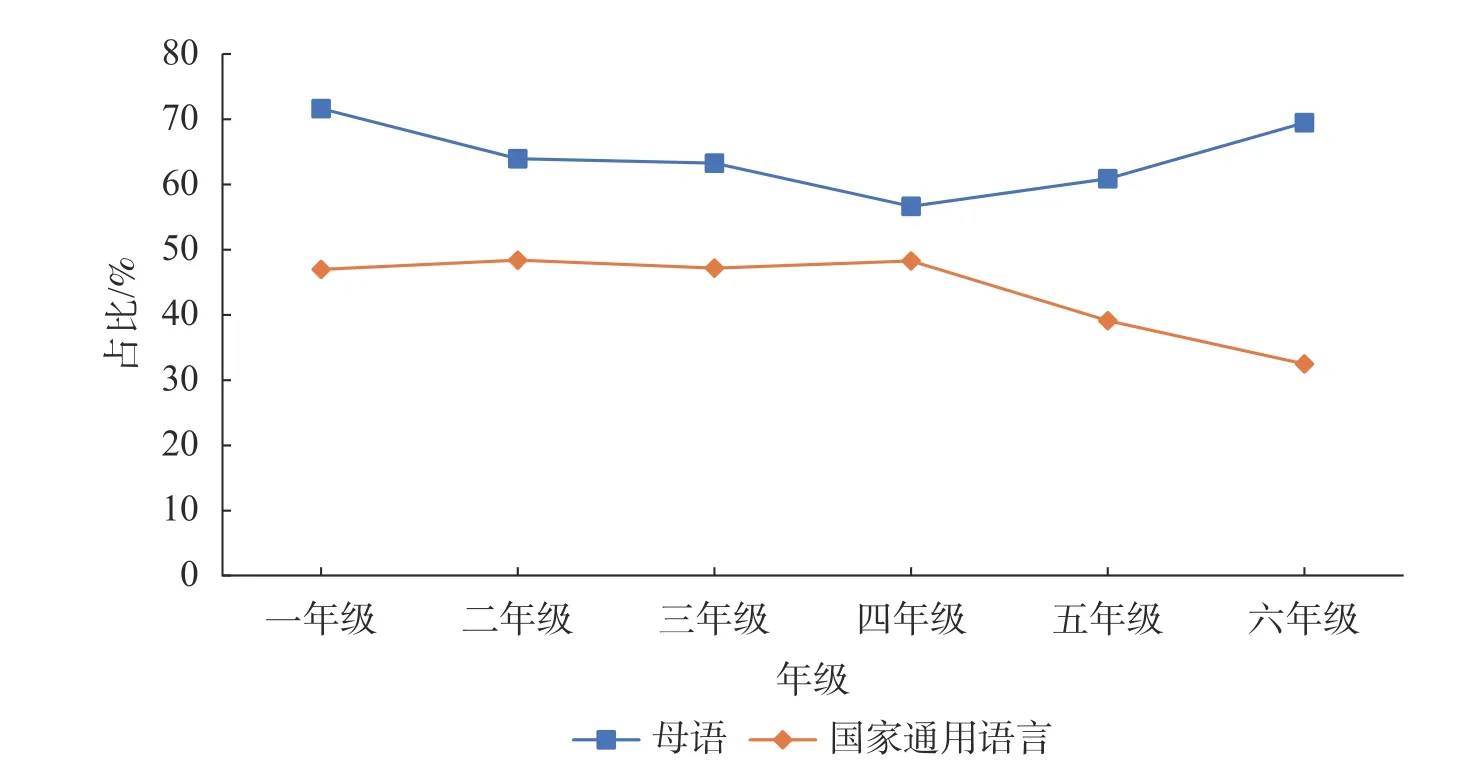

调查同时也发现,孩子的语言使用变化与语言情感趋向一致。图2显示,家庭母语使用率从学生一年级的63.95%开始逐渐下降,到四年级时为56.65%,降至最低点,随后开始快速爬升,到六年级则上升到69.47%,呈现出“U”型;国家通用语言使用率从学生一年级的48.40%开始到四年级的48.28%,在接近50%比率的线上轻微波动,至五年级开始下降,到六年级则下降到仅为32.49%。“青少年的方言使用率随着年龄的增长不断攀升,这是因为随着年龄的增长,青少年自身语言意识的形成和发展,对本地方言的认同感会增强,他们对本地方言的使用也会逐渐增多。”[7]这也充分说明了家庭语言管理与否对孩子语言认知与语言实践的重要影响。

图 2 孩子就读年级与家庭语言使用

三、语言管理与家庭语言环境

语言政策理论的目标是阐释个体语言使用者是如何根据自己所属言语社区所认可的语言规范做出适当的语言选择,其中有些选择是语言管理的影响而导致的[8]。家庭语言环境通常包括儿童与父母或看护者进行语言互动的频率和质量[9],本文讨论的是家庭语言环境中语言互动的频率,主要分析藏族家庭成员在家庭内部的语言使用。家庭语言使用的调查涉及学生本人及兄弟姐妹间、父母间、父母对孩子等在家庭中交谈时最常用的语言。从调查情况看,藏族家庭语言使用状况较复杂,使用的语言包括母语、国家通用语言、四川话等多种语言(方言),又因家庭成员的不同身份角色、不同交谈对象而发生语码交替使用的现象。

调查结果显示,在要求孩子“使用母语”的语言管理方式下,父母之间互相交谈时的母语使用率为78.16%,父母与孩子交谈时的母语使用率为79.56%,孩子的家庭母语使用率为71.71%,其兄弟姐妹在家庭中的母语使用率为66.25%。在要求孩子“母语和国家通用语言都使用”的语言管理方式下,父母之间互相交谈时的母语使用率为75.11%,父母与孩子交谈时的母语使用率为71.84%,孩子的家庭母语使用率为83.02%,其兄弟姐妹的家庭母语使用率为78.38%。数据表明,当家庭侧重以母语为主或是要求家庭双语使用的语言管理时,往往会呈现出浓厚的母语语言环境。

而在要求孩子“使用国家通用语言”的语言管理方式下,父母之间交谈、父母与孩子交谈、孩子的家庭语言使用、兄弟姐妹的家庭语言使用等,均发生了较大的变化,其母语使用率分别缩减至40.43%、37.04%、42.44%和39.35%,国家通用语言使用率分别上升至30.56%、37.19%、61.73%和70.22%。可以看出,实施了要求孩子“使用国家通用语言”语言管理的家庭,其父母在家庭内部的国家通用语言使用率相较于要求孩子“使用母语”“母语和国家通用语言都使用”的家庭有了明显提升,他们在与孩子交谈时开始有意识地转换语码和使用国家通用语言发音,而孩子在“使用国家通用语言”这一家庭语言管理方式下,国家通用语言使用率占比逐渐增高,并在家庭内部的一些交际情景中超过母语的使用比率。可以说,目前国家通用语言在藏族家庭中已具有一定的活力,已开始逐步渗入藏族家庭语言使用域。

从以上三种家庭语言管理方式可看出:当家庭语言管理强调母语时,家庭语言环境以母语环境为主;当家庭语言管理强调国家通用语言时,家庭语言环境以国家通用语言环境为主;当家庭语言管理同时强调母语和国家通用语言双语时,孩子的母语使用率更高。而在家庭语言管理同时强调母语和国家通用语言双语时,为何孩子的母语使用率更高呢?从语言管理理论深入探究,语言实践、语言意识和语言管理这三个成分构成了有助于我们解释人们语言选择的三个因素,其中最强大的是语言实践[8]。从调查结果看,在父母要求孩子在家庭中使用母语、国家通用语言双语时,这种语言管理要求本身是宽松的,目的指向模糊。较多的父母在家庭日常交流中,往往会率先选择熟悉的母语参与家庭各类情景的交际。父母与孩子交谈时较高的母语使用率也直接影响了孩子的语言选择。这充分说明了语言意识虽是语言管理和语言实践的基础,但未必会转化为语言行为。这也进一步说明了虽然家庭语言管理对孩子的语言使用会产生一定的影响,但父母的语言使用会对孩子语言选择和使用产生更为直接的影响。

结束语

国家高度重视在民族地区推广普及国家通用语言文字,习近平总书记多次发表重要论述,作出重要指示,强调“要认真做好推广普及国家通用语言文字工作”②。“十四五”规划明确指出,要在民族地区加大国家通用语言文字推广力度③。2021年全国语言文字工作会议进一步强调要坚定不移推广普及国家通用语言文字,铸牢中华民族共同体意识,实施国家通用语言文字普及提升工程和推普助力乡村振兴计划④。在一系列政策的科学引导下,我国推普工作取得了极大成就,民族地区国家通用语言水平有了显著提升。

家庭作为社会最基础的细胞,是观察社会群体语言运用的重要场所,也是当前推广普及国家通用语言工作中最容易被忽略的地带,要提高民族地区的国家通用语言水平,实现国家通用语言普及的高质量发展,家庭这个重要场域应当引起充分的重视。当前应做好的重要工作主要有以下五个方面。一是应充分重视民族家庭并以家庭作为推广普及国家通用语言的一个重要阵地,在政策制定、部门协调、宣传引导、人员落实等方面做好规划,使工作更加具体化、目标化。二是推动、促成民族家庭的父母主动实施家庭语言管理,科学规划家庭语言运用,明确母语和国家通用语言的使用对象和使用场景,使家长既成为家庭语言管理的主导者、设计者,也成为家庭语言运用的忠实实践者。三是进一步激发藏族父母一以贯之地实施语言管理,对不同学段孩子均施行统一的语言要求,彻底改变只重视小学低段、忽略小学高段孩子的语言管理方式。四是重点加强对民族地区工人、从事农林牧工作、无业等父母的语言管理意识培育,本着“普及与重点结合”“逐步提高”的原则,分层次、有序推进,帮助他们树立正确的家庭语言管理意识,加强对其国家通用语言意识的培育,帮助制定具体的家庭语言管理措施。五是充分发挥学生的主体作用,大力倡导学生主动介入家庭语言管理,充当家庭语言的主导者、实施者,“小手牵大手”,当好“语言家长”,要求学生在家庭不同的交际场合中,不仅自身要主动使用,还要带动父母使用国家通用语言,并且主动教父母发音识字,积极主动营造家庭的国家通用语言氛围,提高父母的国家通用语言能力,使家庭语言环境得到根本改善。

注释:

① 甘孜州统计局:2020年甘孜州统计年鉴,http://tjj.gzz.gov.cn/gzztjj/tjsj/202103/89765460146747a09fdd1d8b6378cd5c.shtml。

② 中华人民共和国中央人民政府:习近平在参加内蒙古代表团审议时强调:完整准确全面贯彻新发展理念,铸牢中华民族共同体意识,http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/05/content_5590762.htm。

③ 中华人民共和国中央人民政府:中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议,http://www.gov.cn/zhengce/2020-11/03/content_5556991.htm。

④ 中国语言文字网:2021年全国语言文字工作会议召开, http://www.china-language.edu.cn/yw/gjywxx/202102/t20210206_32401.html。