分析师表现与明星分析师评选

——基于“新财富”的准自然实验证据

刘晓孟,周爱民

(南开大学 金融学院,天津 300350)

分析师作为市场中发掘信息与提供理性投资建议的重要主体,其业内的领军人物——明星分析师及其评选一直是资本市场中的热点话题。“新财富最佳分析师”(后简称“新财富”)与“全美研究团队”等奖项的评选也成为每年各国资本市场中最为盛大的活动。分析师评选的本来目的是通过机构投资者真实的投资经验去发现优秀的分析师,同时鼓励证券分析行业提升自身水平,激励分析师勤勉工作。但实际中分析师评选造成的评奖压力与评选季拉票活动都对其独立客观性与业务开展造成了一定程度的影响。此种不良影响已成为业内公开的“潜规则”,并于2018年9月底以评选拉票中不雅视频的形式被爆出,导致已经连续举办14年的“新财富”停办。通过监管机构、评选机构及券商的共同努力,“新财富”评选于一年后(2019年10月)重启。

学界对明星分析师及其评选,尤其是对我国“新财富分析师”的评价存在一定分歧。文献[1-3]中通过实证发现,我国“新财富分析师”有更强的业务能力与预测精确度;但也有部分学者认为“新财富分析师”业务水平并不高于同行,甚至在发布信息的领先度上低于平均水平[4-5]。如何评价明星分析师评选对我国证券分析行业的作用及此次“新财富”停办重启的影响成为一个对我国证券分析行业具有重要实际意义的问题。

之所以不同学者对明星分析师的评价并不一致,是因为分析师评选在引发上文中提到问题的同时,其形成的声誉机制与激励作用也切实鼓励分析师提高行业操守与业务水平。考虑分析师评选对证券分析行业发展的双向影响,其存在是否推动行业发展成为判断评选活动是否应继续的重要依据。同时,资本市场中各参与者应从不雅视频事件中吸取经验教训并优化评选机制,而非单纯等待丑闻随时间消逝。因此,时隔一年的“新财富”停办与重启是单纯地等待舆论热点转移还是对评选进行了合理变革也是值得深入研究的问题。

为探究上述问题,本文以“新财富”的停办与重启为事件,从分析师评级水平、预测乐观偏差与勤勉程度3个角度切入,分析评选对证券分析行业发展的影响。由于停办与重启事件均有较强外生性,故采用倍差法(DID)对评级水平与乐观偏差进行分析,用Wilcoxon 检验与t检验对勤勉程度进行比较。在对评级水平的分析中,从调整评级前与调整后两个不同角度构建“播音员”与“预言家”两个维度评价分析师的业务水平。在对乐观偏差的研究中,分别对比停办与重启前后乐观偏差变化的方向与显著性。在分析行业整体勤勉程度受评选影响的基础上,通过调研与研报数分别作为勤勉程度“质”与“量”的度量,并对不同类型的券商与分析师进行分类对比,以得到各子集中评选对勤勉程度影响的异质性。通过研究,本文发现,“新财富”停办后,在上调评级中分析师的表现得到显著提升,其“预言家”性增强,“播音员”性减弱;重启后,上调评级中分析师的表现并未出现显著下降,其下调评级中的表现因评选机制的完善出现上升,表现为“播音员”性减弱。在“新财富”停办期间,分析师乐观偏差因声誉机制的缺少出现上升,重启后分析师乐观偏差下降,且下降幅度大于停办后乐观偏差的上升水平。在勤勉程度上,代表勤勉程度“质”的调研数随“新财富”的停办而减小,随其重启而增大。由于分析师在业务量上的粘性,代表勤勉程度“量”的研报数并未随“新财富”停办而显著减少,但却因其重启而大幅提升,故整体上“新财富”的存在促进了分析师提高业务水平与勤勉程度,且此次停办重启事件通过完善评选机制进一步扩大了“新财富”对资本市场的积极作用。

本文对现有文献的贡献在于如下两个方面:首先,从选题角度,本文是目前笔者所知第1篇全面研究“新财富”评选停办与重启的论文。部分现有文献[6]对“新财富”停办的影响进行了分析,但目前仍未有文献涉及“新财富”重启事件。将停办与重启结合研究可更有把握地评判颇具争议的“新财富”是否有利于资本市场,并确定停办一年是出于公关目的或是对评选机制进行了切实改进。外生性极强的停办与重启事件也为评估“新财富”评选与分析师业务水平及勤勉程度的因果关系提供了难得的“准自然实验”环境,也提高了估计结果的可靠性。其次,从分析维度上,为评价分析师在评级调整中的表现,使用“预言家”与“播音员”两个性质评估调整评级前后的异常收益水平。以上述调评级为例,在出具评级前上市公司不应具有过高的超额收益,否则评级上调将成为播报市场行情的“播音员”,从而丧失评级的预见性;在出具评级后上市公司应有较高的超额收益,即上调评级如“预言家”般成功预测了未来走势。通过上述两个维度可更为全面地评价分析师调整评级的水平,并以此为基础进一步研判“新财富”评选的价值与意义。

1 相关文献与研究假设

作为证券市场中重要的信息发布主体,证券分析师具有发掘信息、引导理性投资、提高市场有效性的重要作用。对证券分析师的价值,国内外众多学者进行了全面且深入的探究。Lys等[7]通过实证发现,证券分析师观点具有一定参考价值,其预测包含至预测时点66%的信息。储一昀等[8]指出分析师对新股IPO 首日市场表现预测有较强的可靠性。潘越等[9]指出分析师发布的研究报告可作为一种法律强制披露外降低信息不透明的有效手段,从而减小股票市场的暴跌风险。Gleason 等[10]以及Stickel[11]发现,无论是分析师发掘的最新信息或是其他分析师对已被发现信息跟随的羊群效应都会对资本市场股价造成显著影响。

证券分析师中的佼佼者——明星分析师因其在分析师群体中的特殊地位也一直是学界与业界重点关注的对象之一。国内外学者对“新财富”与“全美分析团队”进行了全面的研究。部分研究支持明星分析师具有更强的业务能力与预测水平。其中,张然等[3]指出明星分析师预测精确度显著高于同行平均水平。李丽青[1]发现,我国新财富分析师预测更准确,且勇敢程度更高。游家兴等[2]同样认为明星分析师更勇敢,对其他同行的观点依赖程度也较低。肖萌[12]以及王春峰等[13]指出明星分析师预测的上调与下调具有一定参考价值。Hansen等[14]提出因声誉机制,认为明星分析师倾向提供可靠的信息,而非一味迎合证券公司客户。Fang 等[15]指出明星分析师的超额收益率源于业务水平,而非明星效应。Stickel[11]发现,明星分析师的预测,尤其是其上调预测对市场具有显著影响。但也有部分学者对明星分析师的价值提出质疑,认为明星分析师信息发布领先度低于行业平均水平[4];券商水平对预测准确度的影响较分析师水平更显著[13];市场交易机制的完善对非明星分析师提升更为明显[16];吴偎立等[5]更是直接指出“新财富”评选结果与业务能力并不相关。

作为提供投资建议的重要主体,分析师在证券分析中的独立客观性至关重要,但在现实中分析师常面临各种利益冲突。证券公司的自营业务[17]、股东参股资产管理公司[18]等事项均会造成分析师的利益冲突,从而影响其预测的独立客观性。对现代证券行业的分析师,尤其是明星分析师,评选压力亦是一种不可忽视的潜在利益冲突。由于我国证券分析行业内收入差距较大,而成为明星分析师又是提升待遇最佳甚至唯一的“捷径”。“新财富”评选对证券分析行业的负面影响长期存在,并于2018年9月以不雅视频的形式爆发并导致“新财富”停办。但赵留彦等[6]发现,“新财富”停办后,证券分析师在评级调整中的表现与勤勉程度均出现了显著下降,其中明星分析师的下降幅度更大。由提供大部分佣金的买方评选出最佳卖方分析师是符合证券市场运行规律的合理机制,通过买方与卖方的良性互动与获奖激励可鼓励证券分析师提高自身业务水平与勤勉程度,从而提供更有效的评级与预测。对“新财富”的改进是较简单停办更为理性的选择,2019年10月“新财富”官方宣布重启评选并将主观评价与客观量化指标相结合,调节了各类投资者的权重比例。同时,评选方进一步细化了《新财富最佳分析师评选公约》,强调评选中的“公平、公正、公开”。此外,行业协会也通过《证券分析师参加外部评选规范》明确参评结果不得与薪酬挂钩,同时严令禁止向投票人进行任何形式的利益输送,也禁止了证券公司及其下属分析师在传统媒体及社交网络上的拉票行为。改进评选机制与对行业不良风气的整顿均有利于放大“新财富”评选对行业的促进作用,降低其负面影响。为研究“新财富”停办与重启对分析师的影响,本文以停办与重启为两时点分别研究其前后分析师在评级调整中表现的差异。预期“新财富”停办后,分析师在评级调整中的表现会因长期积压的评选压力消失而出现提升;而“新财富”重启后,更合理的评选机制与获奖激励亦将促进其在评级中的表现进一步提高,故提出第1组假设:

H1a“新财富”停办后,评级调整中分析师的表现因评选压力减小而提升。

H1b“新财富”重启后,评级调整中分析师的表现因评选机制优化与评选的激励效果而提升。

除利益冲突外,乐观偏差(Optimism),即分析师预测高于公司实际盈利水平的现象,也是众多学者关注的焦点。证券公司分析师的主要客户是以基金等为代表的买方,而这些机构普遍均持有各类金融资产多头。发布乐观的上市公司盈利预测是符合分析师主要客户利益的。同时,各国资本市场,即使是高度发达的欧美资本市场,仍以做多为主要交易形式,乐观高估的盈利水平具有促进市场主体交易的作用,从而保证证券公司的佣金收入。Hong等[19]指出证券公司不仅鼓励分析师提高预测准确度,更会“奖励”敢于给出乐观预测的分析师。Cowen等[20]也发现,经纪业务占比大的券商较承销业务占比大的券商更愿意给出乐观预测。此外,监管的缺失也易造成分析师的乐观偏差被放大[21]。在国内学者方面,胡凡等[22]发现,券商鼓励交易的动机会造成分析师的乐观偏差。王攀娜等[23]认为在开展融券业务后,我国证券公司担心股价下跌影响经济业务收入,从而鼓励分析师发布具有乐观偏差的盈利预测。褚剑等[24]同样发现,融资融券业务的开展扩大了我国分析师的乐观偏差。官峰等[25]指出,在定增解禁交易日附近,迫于来自机构投资者的压力,分析师倾向给出更为乐观的预测。如引言部分所述,“新财富”的评选压力会导致明星分析师乐观偏差增大;但其声誉机制与激励作用又会鼓励分析师提供更为准确的预测从而降低乐观偏差。“新财富”对乐观偏差的整体作用取决于上述两个方向作用的相对大小,故提出第2组假设:

H2a因“新财富”的评选压力,停办后分析师乐观偏差下降,其重启后乐观偏差上升。

H2b因“新财富”的声誉机制与激励作用,停办后,分析师乐观偏差上升,重启后乐观偏差下降。

“新财富”的评奖机制虽会造成潜在利益冲突,但其存在也可有效督促从业者勤勉工作,而较高的勤勉程度亦可有效提升行业水平。Stickel[11]通过实证发现,明星分析师较其同行具有更高的勤勉水平。Jacob等[26]发现,分析师的预测水平与其努力程度呈正相关关系。樊铮等[27]指出分析师预测误差会随努力程度的提升而减小。尹玉刚[28]认为分析师努力程度可提高其报告的信息含量。伊志红等[29]发现,女分析师努力程度的提升可降低股价同步性。考虑到证券分析行业的复杂性,本文以深度较高的调研数量代表勤勉水平的“质”,以深度略浅但广度较大的评级与预测数代表勤勉水平的“量”,预期“新财富”取消后分析师的勤勉水平会因缺乏激励出现“质量双跌”的现象,而重启后将出现“质量双升”的情况,故提出第3组假设:

H3a“新财富”停办后,分析师勤勉程度全面下降。

H3b“新财富”重启后,分析师勤勉程度全面上升。

2 研究数据与研究设计

2.1 研究数据

本文选取自2015-08-01~2020-08-01我国分析师对A 股的评级、盈利预测与调研作为研究对象。其中,由于“新财富”主办方于2018年9月21日晚间宣布“新财富”停办,故将2018年9月21日作为研究的第1个节点,即“新财富”停办节点;2019年10月21日晚间,“新财富”主办方宣布评选重启,故将2019年10 月22 日作为研究的第2 个节点,即“新财富”重启节点。上述两节点将选取期间分为3个段,分别为原“新财富”阶段、停办阶段与新“新财富”阶段。本文将通过DID 模型与样本假设检验对比相邻两个阶段的分析师表现以检验第2部分中提出的假设。其中,分析师相关评级、预测与调研数据及分析师相关数据来自CSMAR 对应数据库,公司财务数据来自WIND 数据库。参照现有分析师相关研究文献,对整体数据中剔除金融、证券、保险与ST 公司,对被解释变量剔除最高与最低1%的异常值,并对回归中的连续变量进行1%的缩尾处理(Winsorize)。

(1)被解释变量。参照赵留彦等[6]的思路,选用分析师上调或下调评级后基于市场模型1)考虑到各股来自不同交易所,本文指数选用沪深300指数。在稳健性检验中,使用了基于上证综指的市场模型与各股收益和指数收益差的方式计算CAR,其结论未出现显著变化的CAR(Cumulative Abnormal Return)评估评级调整中分析师的表现,故仅使用全部数据集中评级变化的评级报告作为样本,其中包括评级的上调与下调。以上调评级为例,一次有效的评级上调其CAR 应具有某些性质。首先,评级上调后该证券应取得显著为正的超额收益;其次,上调前该证券不应出现显著为正的超额收益,否则一方面可能是因该分析师进行的评级调整为受羊群效应影响的跟随调整,另一方面也可能因该分析师在出具报告前受评选压力等利益冲突的影响提前透露了即将出具报告的内幕消息,导致部分市场参与者提前操作拉高股价。同理,一次有效的评级下调应满足调整前上市公司无显著为负的超额收益,下调后上市公司估值应出现相应调整。为便于理解,本文将调整后出现与调整同向CAR 的性质称为评级的“预言家”性(先于市场预知未来走势),将调整前出现与调整同向CAR的性质称为“播音员”性(向市场报告已发生的行情)。分析师评级应具有指导市场投资者的作用,故优秀的评级应具有较强的“预言家”性与较弱的“播音员”性。本文分别使用评级发生前与发生后3、5与10天的CAR 为变量以评估分析师在评级调整中的表现。

参考褚剑等[24]及其他对分析师乐观偏差的研究,使用下式定义乐观偏差:

式中:FEPSi,t,n为分析师对第i个上市公司在t日做出的对n年EPS的预测;EPSi,n为该预测的实际值;Pi,t为该预测前一日上市公司收盘价;OPTi,t,n为相应的乐观偏差。与评级分析中只选取上调与下调数据不同,对乐观偏差的估计选用了数据集中全部已公布实际盈利水平的盈利预测。

参考文献[6],本文选用券商调研数与分析师发布研报数作为评估分析师勤勉程度的变量。券商的实地调研因前期准备多、时间成本高与数据获取方式直观,通常作为一种高成本高收益的研究方式,所以使用调研数作为分析师勤勉程度“质”的度量。与调研相比,一般研究报告并不需要较多的前期准备,其数据也主要从信息终端获取,故使用研究报告数作为分析师勤勉程度“量”的度量。

(2)核心解释变量。在后续回归使用的DID 框架中,以是否为明星分析师作为划分处理组与控制组的依据。由于受“新财富”停办与重启影响较大的群体为明星分析师群体,故将明星分析师作为处理组。在具体处理中,使用近3 年2)稳健性检验中使用近5年或全部时间段内曾获奖的分析师构建明星变量,实证结论并无显著变化曾经获得“新财富”提名的分析师作为明星分析师群体,该群体为当年“新财富”的有力竞争者,将其归为处理组;如果几年内持续未获提名,则表明该分析师受“新财富”影响的可能性较小,故将其归入控制组。如前文所述,选用2018-09-21与2019-10-22作为两个时点分别拟合DID 模型。对“新财富”停办时点,选取2015-08-01~2019-10-22 之间的数据,以2018-09-21 为事件时点(Post)进行回归;对“新财富”重启时点,选取2018-09-22~2020-08-01之间的数据,以2019-10-22 为事件时点进行回归。为保持两回归结果符号意义的一致性,对回归中“新财富”停办时段取1,“新财富”未暂停与重启后时段取0。

(3)控制变量。参考文献[2,18,30],在基础模型中加入代表上市公司财务信息(市净率、杠杆率、公司规模与ROA)与信息质量(是否四大审计、分析师关注度与研报关注度)的控制变量。考虑到王春峰等[15]发现,券商水平亦是影响分析师评级预测水平的重要因素,实证中将券商研究水平(活跃分析师数与研报数)加入基础模型之中。具体变量名称与定义如表1所示。

表1 变量类型、名称、简称与定义

各变量描述性统计信息如表2 所示。由表2可得,各数据均拒绝服从正态分布原假设,多数变量存在正偏度与尖峰肥尾现象(峰度大于3)。其中,CAR除10日外均为正值,这是因分析师倾向于出具上调评级的报告,而非下调报告。对上市公司评级下调引起的股价下跌可能导致各公募、私募基金净值下降,从而伤害券商与买方间的业务关系。券商是分析师的雇佣者,而买方一方面是券商的重要客户同时也是“新财富”的投票人,故在多重压力下分析师更倾向于上调而非下调评级。在本文使用的数据集中,上调评级占全部评级调整报告总数的62.24%。此外,由CAR 在报告前与报告后的对比可以看出,分析师出具报告前上市公司股票的平均上涨幅度大于报告后对应区间的上涨幅度。这表明,从整体角度看,分析师报告表现出较强的“播音员”性,而其“预言家”性较弱。上文指出评选压力会提高分析师出具报告前与买方进行沟通的可能,故预期在“新财富”停办后与“新财富”整改重启后,通过消除评选压力与合理化评选机制,分析师的“预言家”性会有所增强,“播音员”性将有所减弱。此外,与现有文献的结论一致,整体盈利预测平均乐观偏差为正,说明分析师对上市公司的盈利预期偏向乐观。同时,明星分析师虽仅为证券分析行业中顶尖的小部分群体,但其出具的评级报告占据全部报告的28.42%。虽然部分文献[4-5,13,16]对明星分析师的业务水平表示质疑,但其勤勉程度的确高于行业平均水平。

表2 各变量描述性统计

2.2 研究设计

为验证H1a、H1b与H2a、H2b两组假设,本文选用PSM-DID 模型进行拟合,在控制年份的前提下,使用控制变量进行最近邻匹配取得匹配后的控制组与对照组,再按如下形式3)其中对乐观偏差OPT 进行回归时,加入了预测期间变量,即报告预测日与发布日之差进行回归:

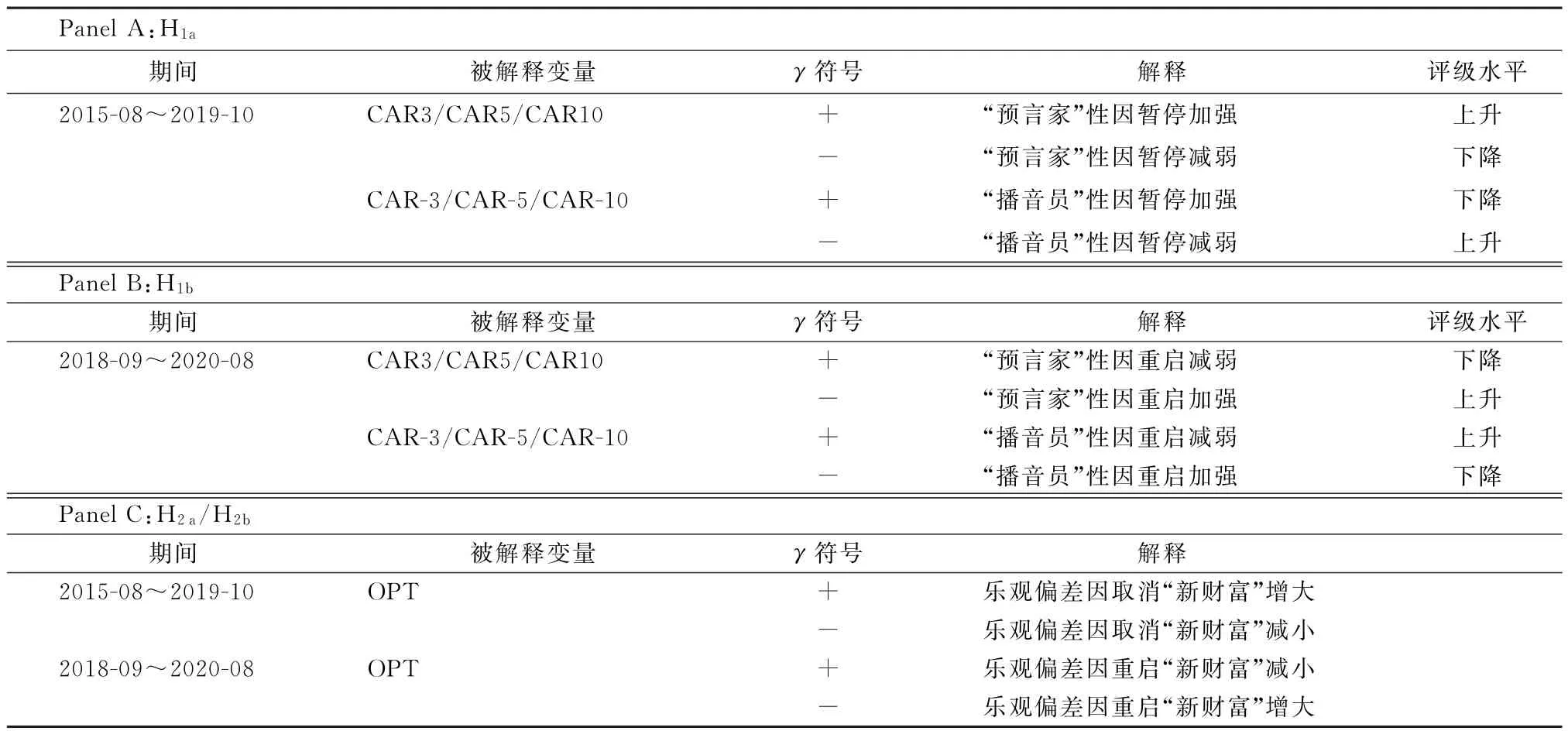

式中:CARX 为X日超额收益率;Industry为行业变量;γ为核心解释变量。对H1a与H1b,分析师评级表现的提升意味着其“预言家”性的上升与“播音员”性的下降。以2015-08~2018-09期间上调样本为例,如果γ对报告后期间的CAR(CAR3,CAR5与CAR10)回归结果为正,则说明其“预言家”性加强。与之类似,对报告前期间的CAR(CAR-3,CAR-5与CAR-10)回归结果为负,则说明其“播音员”属性减弱。同理可得其他期间的实证结果意义。对于假设H2,如果核心解释变量对OPT 回归结果为负,则说明在不存在“新财富”的时段内,分析师乐观偏差有所减少。具体实证结果的解释如表3所示。

表3 模型结果解释

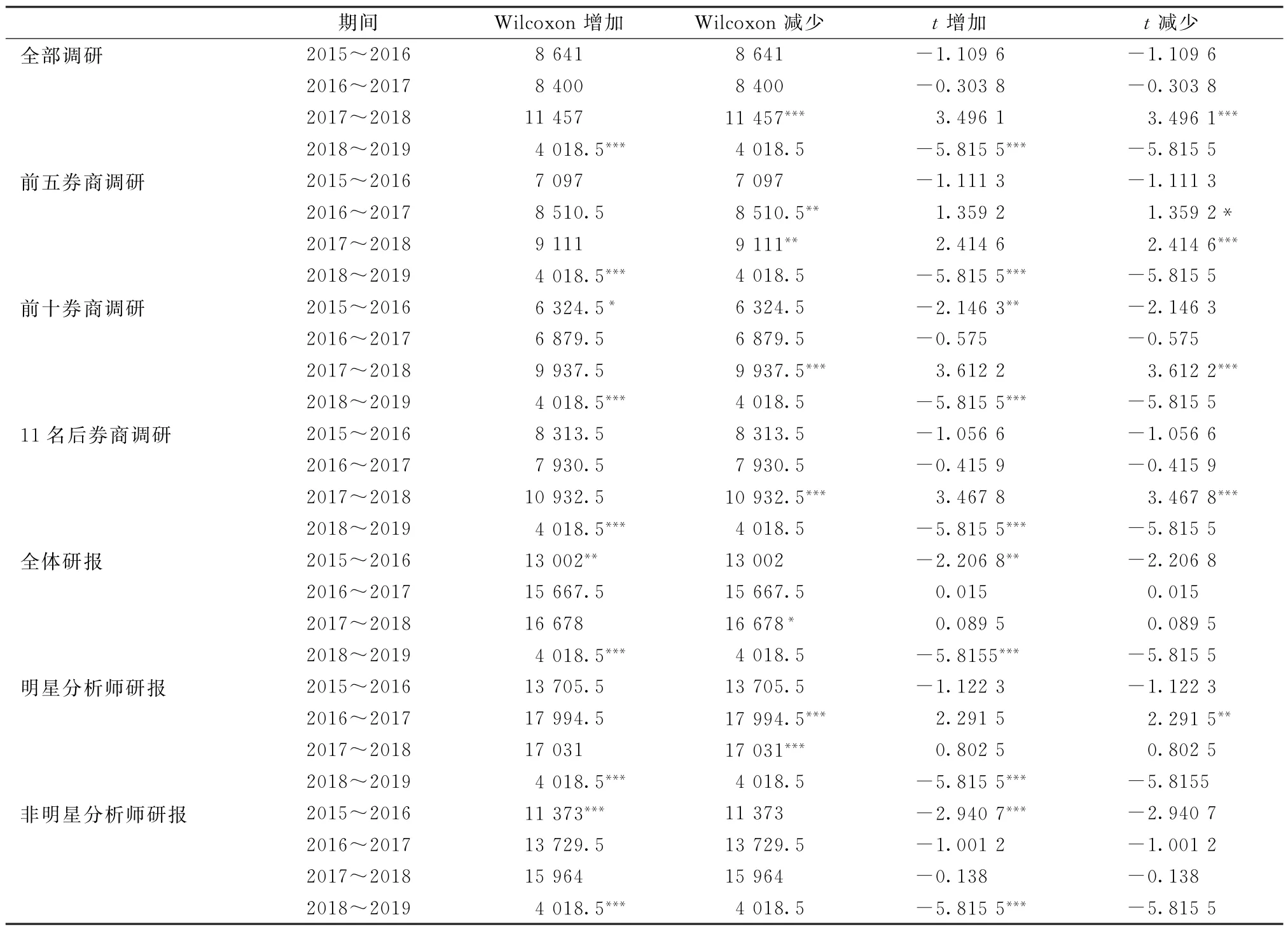

为验证假设H3,选用t检验与Wilcoxon符号秩检验对比不同年份(2015~2019年)分析师调研与发布研报的情况。因“新财富”的停止与重启分别位于9月与10 月底,参照赵留彦等[6]的思路,将每年统计开始时点定于11月,终点定于次年3月。考虑到新冠疫情对调研与发布报告的影响,在对比2018与2019年时,选用当年11月1日至次年1月20日4)由于新冠疫情隐蔽性强、潜伏期长,故对其确切的开始日期尚无一致观点,但2020年1月20日我国确认人人传播途径,可作为新冠疫情对资本市场及人员流动影响的开始日期[31]作为对比时段。由于调研数据经常出现人员缺失,故将券商水平作为开展调研的异质性指标。通过统计每年券商研究所“新财富”获奖人数,将明星分析师数量前5名的券商归入第1档,6~10名归入第2档,其他归入第3档。对发布研报数的异质性,将明星分析师与非明星分析师发布的研报数进行对比。

2.3 稳健性检验

首先,“新财富”停办是因不雅视频的流出而其重启也是在2019年10月21日晚突然官宣,所以该事件完全具有外生性,基本不可能存在混同现象,故使用DID 模型对该现象的回归估计量即为两者间因果关系5)见Hernan等[32]对因果推断的定义及理论的无偏估计量。在匹配基础上使用可能对被解释变量造成影响的变量进行调整,可进一步缩小由模型误设与样本件可交换性不足造成的拟合偏差6)因线性模型假设可能与实际数据生成过程不同,但匹配处理组与对照组的空间距离较好,一阶线性模型可较好地近似高阶模型,故外生性极强的事件与匹配及线性调整保证了结论的稳健性。其次,通过更换变量,将CAR计算改用上证综指作为市场指数、改CAR 为各股收益率与市场指数差的形式、改变明星定义为5年内上榜或整体期间曾经上榜、改变乐观偏差为预测收益偏差与实际每股收益的比值等方式,实证整体结果仍保持稳健。最后,使用安慰剂检验,假设“新财富”停办与重启分别在2015~2016年与2016~2017年,各核心解释变量均不显著。因篇幅所限,稳健性检验结果未在实证结果中进行列示。

3 实证结果

3.1 “新财富”停办与重启对分析师评级能力的影响

“新财富”一方面具有激励分析师提高业务水平的作用,但同时也可能因评选压力造成利益冲突影响分析师评级的独立客观性,从而降低分析师在评级调整中的表现。图1 给出了4 个不同时间段中(全时段、“新财富”停办前、停办期与重启后),以不同分析师群体(全体、明星和非明星)出具上调或下调评级报告为事件进行事件分析的市场模型CAR 图。

由图1可得,上市公司股价会在证券分析师给出上调评级前出现一定幅度的上涨。这一方面可能由于分析师行业的羊群效应,即观察到个别分析师出具上调评级且股价上涨后其他分析师跟风出具上调评级,从而造成在上调评级前股价的上涨;另一方面也可能是由于评选压力等利益冲突造成分析师在出具报告前向券商的主要佣金提供者有意或无意7)卖方分析师在出具报告前与买方分析师或基金经理交流对上市公司未来的观点属于正常的业界交流行为透露即将上调评级的信息。由“新财富”停办前8)停办前、停办期与重启后分别为2015-08~2018-09、2018-09~2019-10与2019-10~2020-08。在图1中分别对应各图右上、左下与右下3幅图的上调评级CAR 图可以看出,在出具报告几天前,上市公司超额收益率出现了陡峭的上涨,但在“新财富”停办期与重启后该陡峭上涨的趋势明显减弱。由于停办事件外生性较强,故停办期的减弱可证明“新财富”的评选压力的确影响了分析师在调整评级中的表现,提高了其评级的“播音员”性。对比明星与非明星分析师在“新财富”停办后上调评级的表现,明星分析师上调后的上涨更多发生在公布评级后,且公布前股价的上涨幅度较停办前也大幅减少,即其评级的“播音员”性减弱,“预言家”性增强;非明星分析师虽也有变化,但整体变化幅度小于明星分析师。

与上调类似,上市公司股价也会随着分析师评级下调而下跌,且此种股价下跌也有相当一部分出现在分析师调整评级前。较上调评级带来的潜在上涨,下调可能引起的下跌更易造成券商与其佣金提供者9)因提供佣金分仓的多为买方,买方作为实际持有仓位的主体,下调上市公司评级可能造成买方的资金损失间的利益冲突,故在出具下调评级前,分析师会有更强的动机与对方进行沟通。与上调结果不同,“新财富”停办后并未对明星分析师或非明星分析师的下调水平造成显著影响。但在“新财富”重启后,明星分析师下调前小于0 的CAR 消失。这表明,整改后的新“新财富”不仅未因评级压力影响分析师在评级调整中的表现,还因激励效应提高分析师,尤其是明星分析师在下调评级中的表现,降低了下调评级中的“播音员”性。

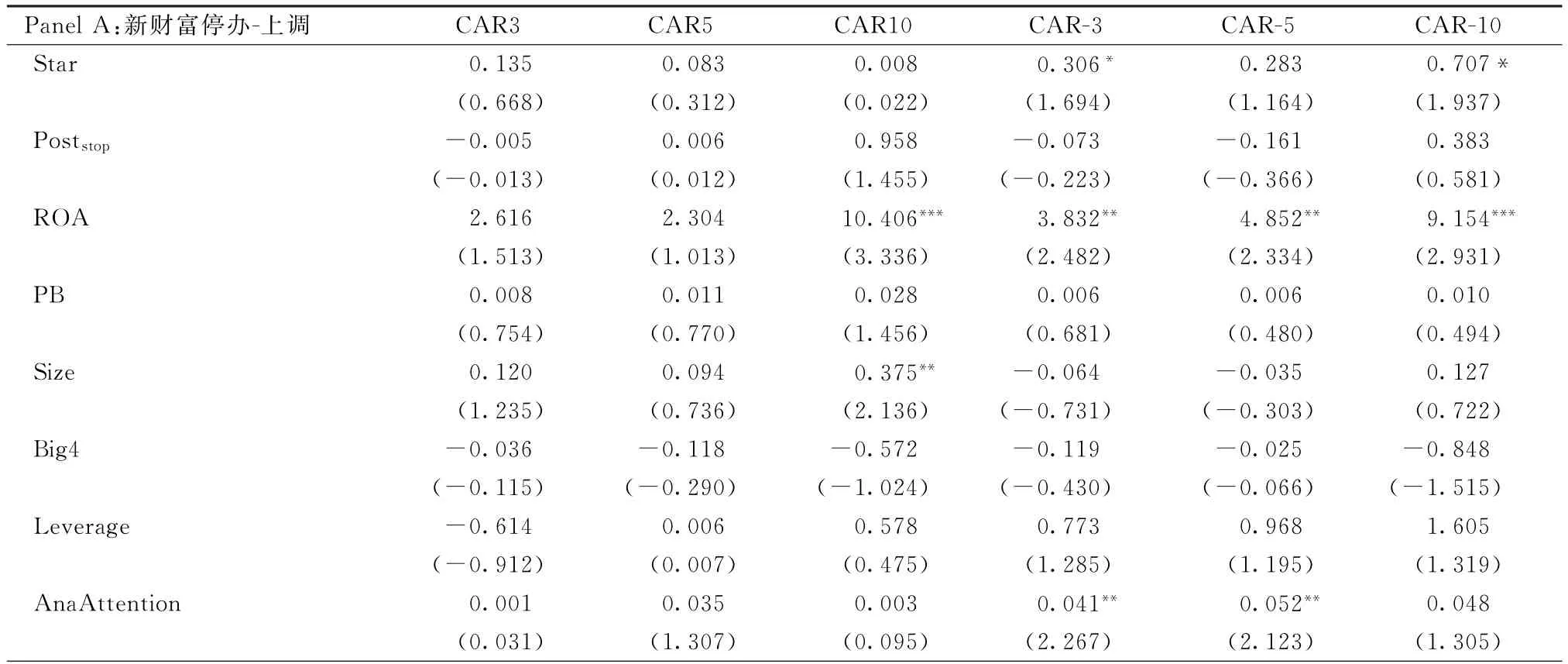

在对图1的分析中可以发现,“新财富”的停办与重启并非简单的反复,即原“新财富”与新“新财富”对分析师评级的影响显著不同,故在使用PSMDID 模型时,对“新财富”停办与重启分别进行两次回归。表4给出了“新财富”停办与重启分别对上调评级与下调评级中分析师表现的影响。

由表4中Panel A 可得,“新财富”停办后较非明星分析师,在上调评级中明星分析师群体的表现提升,在CAR3回归中交互项Star×Poststop显著为正,表明在停办后上调评级中明星分析师的“预言家”性提升;在CAR-10回归中交互项Star×Poststop显著为负,表明在停办后上调评级中明星分析师的“播音员”性下降。由Panel B 中的结果可见,各核心解释变量均不显著。

表4 “新财富”停办重启对评级水平的回归结果

续表4

续表4

在分析师上调评级中,因评级与股价表现高度相关,而股价又与机构投资者的业绩挂钩。上调评级有利于建立并加深分析师与机构投资者间的良好关系。“新财富”停办切断了机构投资者对分析师的“激励”,导致分析师在上调评级中的表现提升,具体表现为报告出具后的“预言家”性增加(CAR3显著为正)与“播音员”性降低(CAR-10 显著为负)。而在“新财富”重新开始后,因评选单位与中证协均对规则进行了细化,并对行业中的不良乱象进行了一定程度的遏制,使分析师在上调评级中的整体表现未出现显著变化。

Panel C 中各核心解释变量均不显著,说明虽然“新财富”停办提升了上调评级中明星分析师的表现,但其对下调评级中表现的提升并不显著。如前文所述,较上调评级,下调更易造成券商与佣金提供者间的利益冲突,这使分析师在出具下调评级时更加谨慎。即使取消“新财富”的评选压力,如果缺乏合理的激励机制,下调评级中分析师的表现很难得到有效提升。而Panel D 中,“新财富”重启后,CAR-3、CAR-5 和CAR-10的回归中核心变量Star×Postresume估计量均显著为负。这说明,“新财富”重启后分析师在发布下调评级前,上市公司股价下跌幅度减少10)重启后DID 模型的设定与常见的设定不同,其时点变量Postresume在2019年10月21日之前为1,之后为0,具体原因与解释详见研究设计与表3,即分析师评级调整的“播音员”性减弱。此种现象的原因在于,与上调评级不同,下调评级更多体现了分析师的独立性与业务操守,因出具下调评级往往会损害机构投资者的利益,从而为分析师所在券商的业务开展带来潜在困难。即使不存在“新财富”等评选机制,分析师亦会对下调评级表现出相对谨慎的态度。与上调评级相反,如果可以合理控制“新财富”带来的利益冲突,其声誉机制可鼓励分析师,尤其是明星分析师在适宜的时机做出下调评级的决定,故在“新财富”停办后,因券商与机构投资者的业务关系依然不变,分析师在下调评级中的表现并未出现提升。反而是在“新财富”重启后,一方面,通过行业整治弱化了分析师与机构投资者间的利益关系;另一方面,“新财富”的声誉机制也使明星分析师更敢于出具下调评级的报告。这也是为何在停办后分析师在下调评级中的表现并未提升,反而在重启后其下调评级表现显著提升的原因。此外,如果将整改前与整改后期间分析师表现进行直接对比,则其在下调评级中的表现仍出现显著提升,但其上调评级中表现的变化并不显著。

综上所述,“新财富”的停办事件通过提升“预言家”性与降低“播音员”性提高了上调评级中分析师的表现;其重启事件通过降低“播音员”性提高了下调评级中分析师的表现。同时,重启的新“新财富”并未显著降低之前由于停办而提高的在上调评级中的表现,故此次始于一个偶发不雅视频的“新财富”停办事件,通过化解长期以来分析师行业的评选压力提升了评级水平;而后“新财富”的重启通过引入量化指标等方式进一步激励分析师提升业务水平,同时,禁止利益输送与拉票行为也减弱了“新财富”评选对分析师的负面影响。结合上文假设可以得出,H1a与H1b成立。

3.2 “新财富”停办与重启对分析师乐观偏差的影响

“新财富”造成的评选压力易加剧利益冲突导致分析师预测的乐观偏差增大,但从另一角度,其形成的声誉机制与激励效应会导致分析师给出更加合理的预测。“新财富”对乐观偏差的整体影响取决于上述两种效应的相对大小。图2描绘了观察期内明星分析师与非明星分析师的乐观偏差水平。

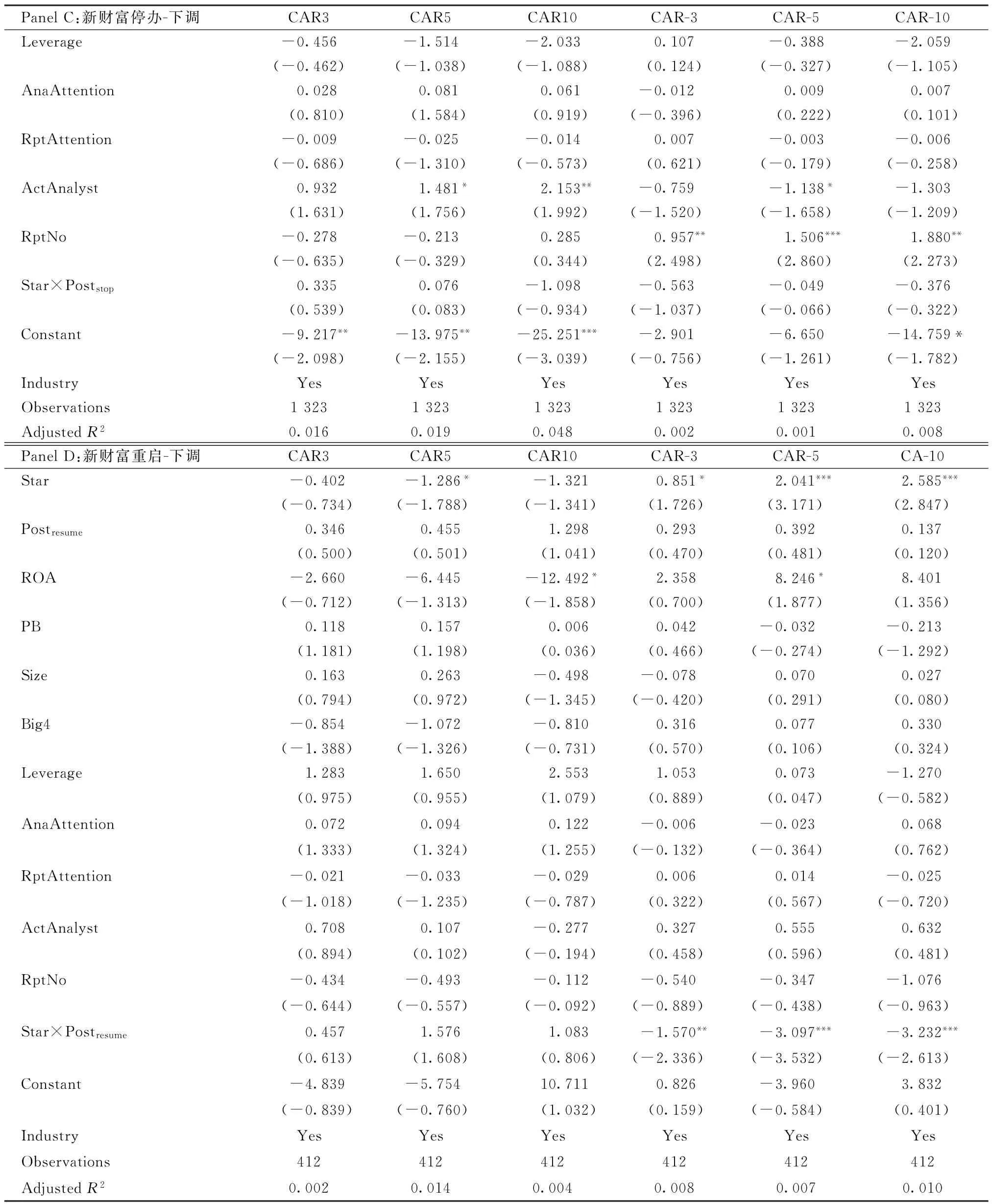

由图2可以看出,首先,我国分析师在绝大多数时段均表现出乐观偏差(曲线水平大于0)。这说明,乐观偏差在我国分析行业普遍存在。其次,在“新财富”重启后,乐观程度出现了明显下降,即分析师预测与实际值的水平更为接近。这表明,“新财富”重启通过声誉机制与激励作用降低乐观偏差的效果大于其评选压力引起的乐观偏差。最后,“新财富”停办对乐观偏差的影响从图中直接观察并不明显,需实证进一步分析。基于式(2)对乐观偏差的DID 回归结果如表5所示。

表5 乐观偏差回归结果

与上小节中对Post的定义方式相同,为统一符号意义,以上回归中均将“新财富”停办期的Post值定义为1。在停办模型与重启模型中核心解释变量均显著为正。这表明,明星分析师在停办阶段较旧“新财富”与新“新财富”阶段乐观偏差更高。“新财富”通过声誉机制与激励作用减小乐观偏差的效果大于其评选压力对乐观偏差的扩大作用。这是因为调整上市公司预期收益远小于调整评级对股价带来的影响,所以评选压力对盈利预测影响较小,而“新财富”形成的声誉机制与激励作用仍可较为有效地激励分析师,鼓励其提供更为准确的预测并减小乐观偏差,故假设H2b得到验证。同时,重启模型核心解释变量的数值水平为停办模型的两倍。这表明,重启后新“新财富”较原“新财富”能更有效地降低分析师乐观偏差,也从侧面证明了“新财富”整改的有效性。

3.3 “新财富”停办与重启对分析师勤勉程度的影响

“新财富”对分析师,尤其是明星分析师的激励作用可鼓舞其工作热情,提高勤勉程度。但勤勉不仅是出具更多研报,其研究成果的质量也是勤勉程度的重要体现。调研作为实地考察可提高分析师预测的可靠性,避免被上市公司可能存在的公关行为与财务粉饰所误导。但调研较普通研报需要更长时间的前期准备与时间、交通成本,故调研是一种高成本高收益的工作方式。在本部分中,通过对比停办与重启两时点前后分析师调研数与发布研报数量分析行业内勤勉程度“质”与“量”的变化。其中调研与研报数数据如图3所示。

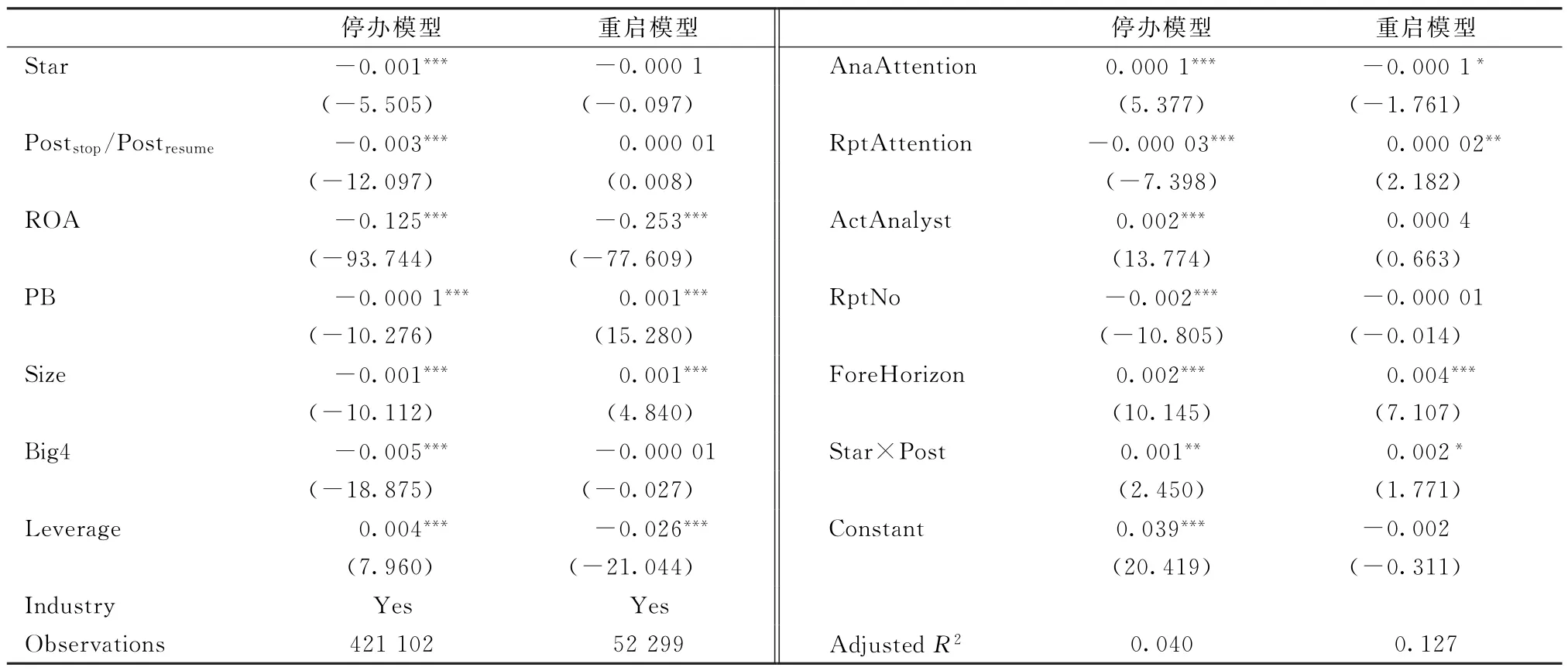

由图3可看出,分析师调研数在“新财富”停办后出现显著下滑,在重启后略有上升。而研报数在停办与重启两个时点未见明显变化。从分析师整体来看,代表勤勉程度“质”的调研数量随“新财富”停办而下降,但代表勤勉“量”的研报数未见明显变化。由于“新财富”取消对分析师不同群体的影响具有异质性,故应对明星与非明星分析师分别进行考察。对于研报数据,分别对明星分析师与非明星分析师出具的研报数进行对比。但在调研数据中相当一部分参与调研的分析师数据缺失,参考赵留彦等[6]的做法,对调研数据按机构水平进行分类,将上一年中“新财富”获奖最多的前5名券商定位第1档,6~10名定位第2档,其他为第3档。不同分组的t检验与Wilcoxon检验结果如表6所示。

由表6可得,不同水平券商的调研数均在“新财富”停办后(2017~2018)出现下滑,在“新财富”重启后(2018~2019)出现上升。与调研数情况不同,在t检验中,停办后研报数未见显著下滑;但如使用Wilcoxon检验,停办后明星分析师出现显著下滑。但重启后,不论是总体或是各分析师子群体其研报数量均出现显著提升。综合上述结果,“新财富”停办后代表勤勉程度“质”的调研数出现显著且全面的下滑,表明分析师的工作热情尤其是对复杂度与困难度较高的调研工作的热情随“新财富”停办而减弱;与代表“质”的调研数不同,停办后代表“量”的研报数并未出现一致显著的下降,这可能是因分析师工作量粘性导致其不便下调自身工作量。而“新财富”重启后,分析师勤勉程度出现了“质”“量”双升的情况,且此种变化不仅局限于明星券商与分析师。这说明,“新财富”的重启全面提升了行业内的勤勉程度。而分析师,尤其是非明星分析师勤勉程度的提升很可能是因“新财富”重启后加强了评选的客观性与公正性,减少了利益输送与拉票对评选的影响,从而激励了更多分析师的工作热情。

表6 调研与研报数量变化

4 结论

明星分析师及“新财富”评选存在的意义是我国资本市场长期关注的热点问题之一。本文以“新财富”停办与重启事件为背景,通过分析师评级水平、乐观偏差与勤勉程度3个角度全面分析了“新财富”评选对我国证券分析行业发展的影响。实证中对2015-08~2020-08期间的分析师行为进行了研究,具体结论如下:

(1)在上调评级中分析师的表现在“新财富”停办后由于评选压力等因素的消失而上升,而重启后分析师下调评级中的表现因“新财富”的声誉机制与激励作用出现进一步提高,故对分析师在评级调整中的表现而言,此次“新财富”的停而复开并非简单的左右横跳,而是对评选机制进行了切实的改进与完善。

(2)在“新财富”停办期间,分析师乐观偏差增大,且停办后乐观偏差的增幅小于重启后乐观偏差的降幅,即经历停办重启后,分析师总体上的乐观偏差出现下降。这表明,“新财富”产生的声誉机制可有效激励分析师降低乐观偏差,且整改重启后的“新财富”对乐观偏差降低效果更为明显。

(3)“新财富”停办后代表分析师勤勉程度“质”的调研数出现显著下降,而代表分析师勤勉程度“量”的研报数并未在各子群体中呈现一致的变化方向。这意味着虽然“新财富”的停办并未对研报发表数量造成显著影响,但高质量的分析师工作还是在“新财富”停办后出现下降。而在“新财富”重启后,分析师勤勉程度出现了“质”“量”双升的情况。这说明,“新财富”对提升分析师勤勉程度具有显著的正向作用。

综上可得,“新财富”虽造成评选压力等各种弊端,但其存在仍可提高分析师的业务水平。同时,通过本次评选的停办、整顿与重启,“新财富”通过完善评选机制与行业自律进一步扩大了其对证券分析行业的正向作用。