浅析海绵城市理念在城市道路设计中的应用

郑影

安徽省城建设计研究总院股份有限公司 安徽 合肥 230001

引言

随着城镇化发展,城市大量土地被不透水结构硬化,破坏了原有水文环境。近年,某些城市在高强降雨季节城市排水系统负荷过重,内涝现象频发,严重影响市民出行及生命财产安全。海绵城市指城市像海绵一样具有良好的“弹性”,下雨时能够吸水、蓄水、渗水、净水、排水,减少洪涝灾害发生,实现城镇化与环境协调发展。

1 海绵城市与海绵城市道路的特点

传统城市建设以“点状排水”和“末端集中”控制为理念,大雨时依靠管渠、泵站等“灰色”设施来排水,往往造成逢雨必涝。海绵城市以小区、道路、绿地等为载体,遵循生态优先原则,将自然途径与人工措施结合,达到削峰、减排效果。小区、公园、广场、道路的建设强调优先利用植草沟、渗水砖、雨水花园、下沉式绿地等“绿色”措施来排水,实现慢排缓释、源头分散,提高排水系统的效力,缓减内涝压力[1]。

传统道路建设中路面通常不透水,绿化带无蓄水、净化、转输功能,道路排水渠道单一,管网负荷大,雨洪削峰能力差,易积水。海绵道路通常采用透水铺装、下凹式绿地、溢流式雨水口等设施,从源头、中途和末端实现对雨水径流总量、峰值和污染的控制,起到雨洪削峰的效果。

2 海绵城市道路的设计要点

城市道路低影响开发目标以消减地表径流、控制面源污染为主,设计时以海绵城市规划目标为导向,从高程、横断面、透水路面、绿化带、海绵设施与排水系统的衔接等方面进行设计;设计时应充分考虑当地气候、降雨特点、规划条件,充分利用道路自身及周边绿地空间,利用车行道、人行道、绿化带、交通岛等建设透水路面、生态树池、下沉式绿地、生物滞留设施、雨水花园等设施,实现低影响开发控制目标。若红线内建设条件不足,可协调红线外用地布局与竖向,结合周边地块建设植草沟、雨水湿地、雨水塘、雨水调蓄设施等[2]。

3 池州市海绵道路案例

3.1 项目背景

池州是长江南岸重要的滨江港口城市,2015年入围国家首批“海绵城市”建设试点。祥云大道位于池州天堂湖片区,天堂湖片区是重点开发的现代服务业集聚区。祥云大道是交通性干道,并肩负了沿线商业、学校地块的进出交通,也是片区综合管廊的敷设路由,沿线以商业用地、学校用地为主,红线宽度50m。

3.2 海绵设施设计目标

根据池州市海绵城市建设目标确定本项目目标为年径流总量控制率80%,设计降雨量32.5mm。结合项目特点及建设条件,本次海绵设施工程仅包括红线内海绵设施建设,通过下沉式绿地、海绵设施和透水铺装等技术措施实现控制目标。

3.3 横断面设计及雨水径流路径

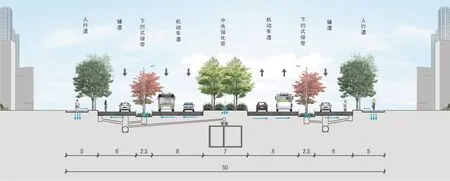

祥云大道是交通性道路,又是综合管廊敷设路由,且沿线为街面活跃度较高的商业、学校用地,道路路幅分配形式为:50.0m=5m人行道+6m辅道+2.5m绿化带+8m机动车道+7m中央绿化带+8m机动车道+2.5m绿化带+6m辅道+5m人行道。7m中央绿化带下敷设综合管廊,满足地面通风口、人员出入口等设施的设置空间;6m辅道方便商业、学校地块车辆出入道路而不影响主线交通,5m人行道满足商业区人流量需求,2.5m机辅分隔带设计为下凹式绿地。

图1 道路横断面图

根据本项目海绵设施技术路线,各部分雨水形成各自的径流路径:中央绿化带雨水部分被植被吸收,余下下渗,通过碎石盲沟、透水花管排入雨水管道;机动车道坡向外侧,路面雨水借助横坡漫流至下凹式绿地,通过溢流式雨水口排入雨水管道;辅道坡向外侧,路面雨水漫流至截污雨水口排入雨水管道;红线外无设计绿线,人行道坡向内侧,表面雨水经透水铺装下渗,补充地下水,超量部分流入截污雨水口;绿化带雨水部分被植被吸收,部分下渗通过透水花管排入雨水管道,超量部分雨水流入溢流式雨水口。

3.4 透水路面的设计

目前,行车道透水路面通常表层采用OGFC的排水式路面,具有排水能力强、噪音低、抗滑性能好等优点,但也存在明显缺陷,如强度低、表面易松散、寿命短,不适用于交叉口、公交港湾等特殊部位,不适用于重载交通道路。OGFC路面的优良性能来源于表面层的大空隙率,但在使用中易被堵塞,道路降噪、排水能力逐年降低,后期养护维修成本高。考虑到祥云大道是交通性干路,且周边地块在开发建设中,重型运输车辆多,设计中机动车道、辅道采用了密级配沥青砼结构。

传统人行道渗水性不强,雨天易积水。本次采用渗水性能良好的材料,完善人行道渗水功能。考虑到透水混凝土、透水沥青路面在管井周边较难施工,且后期维修时有色差,本次设计中选用透水砖结构。

3.5 下凹式绿地设计

道路有中央绿化带和机辅分隔带,其宽度分别为7m和2.5m。中央绿化带下敷设综合管廊,中间布置地面通风口、人员出入口等附属设施,不宜承接路面雨水进行蓄水、净化、转输;中央绿化带内设碎石盲沟,中间埋设透水花管。中央绿化带的雨水部分被植被吸收,部分下渗至透水花管;机辅分隔带中绿地较路面降低10cm设计为下凹式绿地,承接机动车道的路面雨水,其结构从上到下依次为滞水层、种植土层、生物过滤层、砾石层和素土层。拟建场地地貌形态属江南丘陵地貌单元,地层依次为:①层黏土(表层耕土)、②层黏土、③层强风化砂岩,下凹式绿地位于黏土层,渗透性差,考虑到年径流总量控制率的指标要求,对绿地进行换填处理,换填土层由上而下为60~100cm种植土层、10cm粗砂、20cm瓜子片、40cm砾石层,种植土层、瓜子片层、砾石层均有严格的空隙率要求。砾石层内纵向布设透水土工布包裹的透水花管,两端连接溢流式雨水口,绿地的雨水部分蓄渗进入透水花管引流至溢流式雨水口,超量部分直接从溢流式雨水口流入市政管网中,保障绿地不受水淹[3]。

图2 下凹式绿地平面图

图3 下凹式绿地剖面1

植被综合当地气候、降雨、土壤、种植条件等因素,选择耐水湿、耐干旱、适应性强、根系发达、低维护的乡土植物,同时兼顾观赏性、物种搭配,营造景观效果。本次选择樱花列植,下植菖蒲、美人蕉等耐水湿地被。

3.6 开孔路缘石

路缘石是实现路面雨水顺利排入绿地的关键。设计中采用开孔路缘石,让机动车道的路面雨水顺利穿过路缘石,经内侧30cm宽,10cm厚砾石缓冲后,流入下凹式绿地。

4 海绵城市道路建设的思考

4.1 建设的系统性

海绵道路建设是复杂的系统工程,需要从城市规划、设计、实施等各环节纳入海绵内容,特别是在城市规划阶段,为海绵设施空间预留建设条件。实施时统筹协调城市规划、排水、园林、道路交通、建筑、水文等专业,共同落实低影响开发控制目标。

4.2 透水路面材料的选择

道路以交通需求为基础,路面结构要安全、稳定。透水路面由于特殊结构组成,在长期车辆荷载、动荷载的反复作用下,在雨水的反复影响下,面层强度和排水效率损失明显。设计时要综合气候、项目特点、功能需求合理选择行车道路面材料。

4.3 道路景观与海绵设施的协调

绿化带是营造道路景观的重要部位。海绵道路中绿化带作为雨水蓄存、下渗、净化、转输结构,对土壤渗水要求高,种植土层厚度、组成受限,部分大乔木、开花植物不适宜,导致植被的选择有一定的局限性;砾石缓冲过滤层、环保溢流式雨水口占用绿化空间,导致植被无法完全覆盖地表,影响景观效果。因此,海绵道路在规划设计阶段,要总体把握绿化带的景观效果,协调道路景观与海绵设施之间的矛盾。

4.4 施工质量的要求

海绵设施施工的重点在于保障雨水径流、除污路径的顺畅,这个路径中使用了开孔路缘石、砾石缓冲层、溢流雨水口、碎石盲沟、透水花管、防渗土工布等设施,施工时涉及路缘石孔径的位置、砾石缓冲层的堵塞、溢流雨水口的高程、盲沟的坡向、防渗土工布的敷设搭接,各工序环环相扣,任何细节不到位均会造成雨水径流受阻,影响使用效果,因此海绵设施对施工质量要求严格[4]。

4.5 海绵设施便于长期管养

设施建成初期通常效果明显,但随着时间推移效能不断下降,因此利于管养、长期坚持有效管养是海绵城市建设效果和可持续发展的保证。海绵设施方案选择时要充分考虑管理养护、维修的难易程度,并提出管养维修的要求。运营阶段管养工作要及时有效,如定期清理绿带杂草、枯叶,清除路缘石孔径沉淀物,检查过滤介质的积水及堵塞情况,清除溢流井内淤泥,通过有效管养,保障排水路由通畅,发挥持久效用。

5 结束语

海绵城市是一种新型城市发展理念,目标是将城市向自然生态系统靠近,减少水灾内涝,提高城市储水、节水能力。海绵城市道路建设要从规划、设计、施工及后期管养等多方面抓起,在建设中不断总结经验、改进技术,让海绵城市理念被真正实现,让生态文明环境得到真正的改善,实现城市可持续发展的目标。