女性强制隔离戒毒人员童年期不良经历分析和防治对策研究

吴薇莉 王 欢 赵 璐 邹潜丽

1.西华大学法学与社会学学院 四川成都 610039;2.西华大学国际经济与管理研究院 四川成都 610039;3.四川省女子强制隔离戒毒所 四川德阳 618000

一、研究背景

随着社会经济的发展,毒品形势日益严峻。据统计,全球吸毒人员突破两亿,毒品问题日益全球化。截至2019年初,我国在册各类吸毒人员高达240 万余名,占国民总人口的0.18%[1]。全国共破获毒品犯罪案件8.3 万起,缴获各类毒品65.1 吨,查处吸毒人员61.7 万人次,处置强制隔离戒毒22 万人次[2]。通过国内外文献梳理,我们发现,影响毒品戒断治疗效果及复吸的一个重要因素是心理健康水平[3],而个体的心理健康水平会受童年创伤的影响,童年创伤是导致毒品成瘾的一个重要因素[4]。

多项研究表明,童年创伤会影响个体的心理健康,如创伤后应激障碍、人格障碍、反社会行为、物质滥用等。戒毒人员作为一个特殊群体普遍遭遇过童年不良经历,是创伤性经历的“高发人群”,也是童年创伤带来不良影响的受害者之一[5]。不良童年经历与成年期出现不良的心理和身体健康问题有关,家庭功能失调(家庭暴力、父母离婚、家庭成员滥用药物或被监禁)与不良的健康行为(吸烟、酗酒)和成年后较低的社会经济成就(受教育程度和收入都较低)有关[6]。童年期虐待(情感和身体上的忽视和虐待)和性虐待对成年后的BPD、PTSD 和自杀行为有着预测作用[6]。有研究显示,在经历创伤事件后,女性患PTSD 的可能性是男性的两到三倍[7]。

现有的强制戒毒康复研究以男性视角为主,对女性吸毒人员的心理健康和性别身份带来的社会压力鲜少提及[8]。男女关系问题、社会环境压力问题和家庭问题导致的创伤和压力往往成为女性接触毒品或持续吸毒的原因[9]。同时,研究显示,有过童年不良经历的女性比男性更容易吸食毒品[10]。因此,探讨女性吸毒人员童年创伤如何影响心理健康水平及毒品成瘾行为,对毒品戒断治疗、预防复吸问题具有重要的实践意义。

二、研究方法

(一)研究对象

课题组以某女子强制隔离戒毒所2021年8月27日至2021年9月10日在所女性强制隔离戒毒人员为研究对象,该强制隔离戒毒所共计1 183 人自愿参加本次调查研究。共发放问卷1 183 份,回收有效样本1 134份,缺失49 份,有效率95.9%。因为特殊人群的限制,本研究采用纸质问卷施测,集中发放和回收;经过严谨的问卷选择与编制、测评人员的培训、数据采集录入整理等阶段,最后采用SPSS17.0 软件分析工具进行统计分析。

(二)测量工具

1.不良童年经历问卷

不良童年经历问卷(Adverse childhood experiences,简称ACEs),由美国 Kaiser- CDC 率先使用[11]。不良童年经历(ACEs)是指发生在儿童期(0~17 岁)的潜在创伤事件,如经历暴力、虐待或忽视,目睹家庭暴力,家人自杀或自杀未遂[11];还包括儿童生活环境中存在可能会破坏其安全感、稳定性和亲密感等方面的因素,例如家庭中父母离异,父母、兄弟姐妹或其他家庭成员被监禁等,这些事件可能导致出现药物滥用、心理健康问题或情绪不稳定[12]等情况。

本研究中,ACEs 问卷共由10 个题项构成,主要了解女性强制隔离戒毒人员17 岁前在情感虐待、躯体虐待、性虐待、情感忽视、躯体忽视和家庭功能失调问题6 个方面的不良经历。其中,家庭功能失调问题又包括了父母离异、家庭暴力威胁、家庭成员物质滥用、家庭成员的精神疾病与自杀、家庭成员被监禁5 种情况。问卷采用是和否计分方式,回答是计1 分,否计0 分。ACE 总分从0 分到10 分。

本研究中,ACEs 问卷的Cronbach's Alpha 系数是0.76,说明该问卷表在1 183 个样本中具有较高的内部一致性信度。

2.自编信息采集表

自编信息采集表是由课题组根据本次调查需要自行编制的、用于进行数据采集的表格,主要涉及被试的年龄、首次吸毒年龄、吸毒年限、学历等27 个问题。本文将呈现与调查对象童年期不良经历相关联的部分信息:吸毒年限、首次吸毒年龄、文化程度。

三、结果分析

(一)描述性统计分析

1.被试不良童年经历(ACEs)总体情况

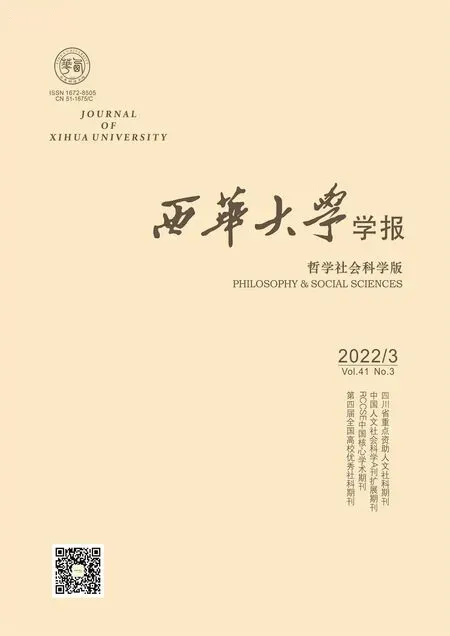

对ACEs 总分的计算是按照每个题目选“是”(题目中所列子项任一项选“是”)即记为1 分,选否为0 分,满分为10 分。结果发现:本次调查样本的ACEs 总分得分极小值为0,极大值为9,平均值为1.96,标准差为1.92,具体得分情况如图1所示。

图1 女性强制隔离戒毒人员的ACEs 量表得分分布图

从图1可知,本次调查的强制戒毒女性中72.44%的人遭遇过1 类及以上童年期不良经历或生活在家庭功能失调的环境中,28.15%的人遭遇过3 类及以上童年期不良经历,而遭遇过5 类及以上童年期不良经历的人数比例达到10.48%。因此,女性强制隔离戒毒人群遭遇童年期不良经历的现象普遍存在。这个群体绝大多数人童年时期都遭遇过情感、躯体、性方面的忽视或虐待或者家庭功能失调等多方面的不良经历。

2.被试不良童年经历类型具体得分状况

为进一步了解强制隔离戒毒女性的童年期不良经历主要分布在哪些类型中,我们将情感虐待、躯体虐待、性虐待、情感忽视、躯体忽视和家庭功能失调问题6 个方面的具体表现进一步计分。

情感虐待、躯体虐待、性虐待、情感忽视、躯体忽视这5 类的个人童年不良经历都列举了2 个子项相关经历,有过一项经历计1 分,有过2 项经历计2 分。如情感虐待有2 个子项,即语言虐待(被家人诅咒、侮辱、贬低、羞辱)和情绪威胁(有导致你感到害怕会被对方施以暴力的行为威胁)。躯体虐待有暴力行为(被抓、推、煽、砸)和躯体伤害(被打伤和留下痕迹)2 个子项。性虐待有性触碰和性侵入2 个子项。情感忽视有被忽视(无爱与关注)和关系疏离(家人无相互照顾和支持、无情感上的亲近)2 个子项。躯体忽视有无日常生活照料(无足够食物、衣物和无人保护)和无身体健康安全照料(父母因酗酒、吸毒等而不能送生病或受伤的孩子就医等)2 个子项。

家庭功能失调有父母离异、家庭暴力威胁、家庭成员物质滥用、家庭成员的精神疾病与自杀、家庭成员被监禁5 种类型。其中,家庭暴力威胁有4 个子项,即母亲或继母:①被推、抓、扇、砸,②被踢、咬、拳打,③被硬物打,④被枪或刀威胁。

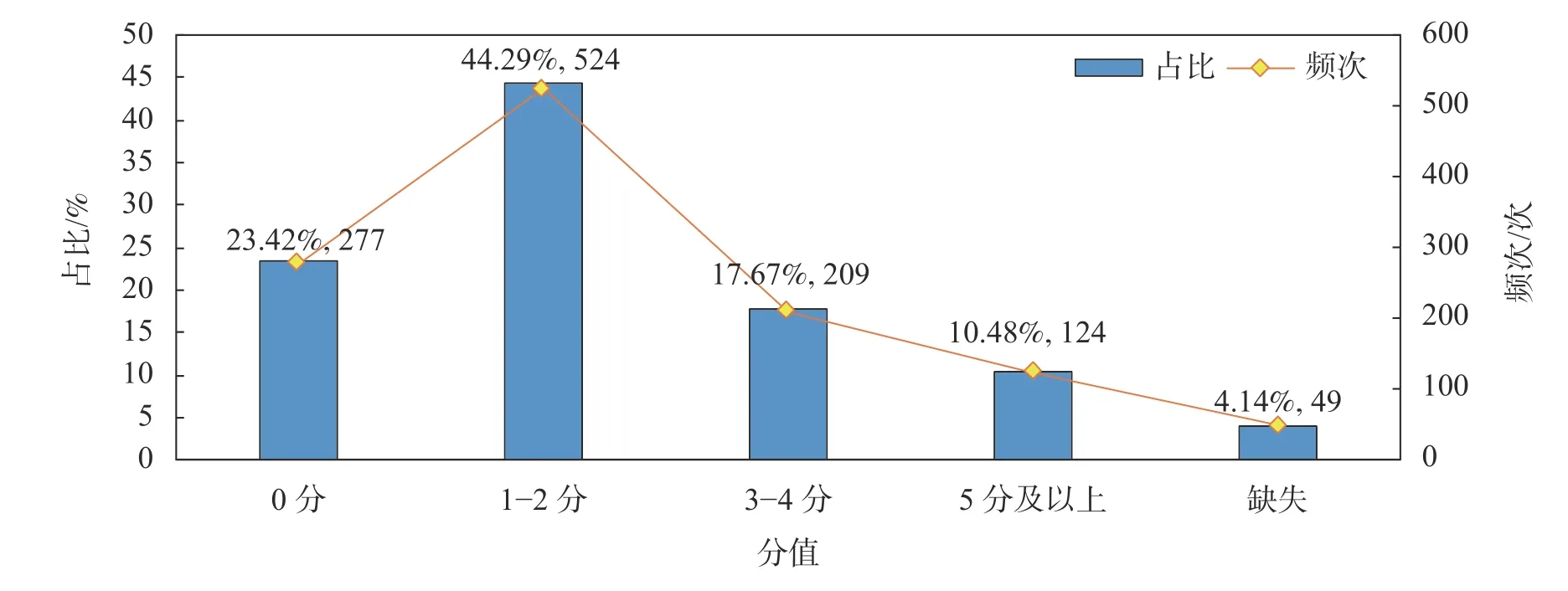

(1)各类不良童年经历子项合计总分分布

与前述ACEs 总分不同的是所有这些子项的计分是按照5 类童年期不良经历的具体子项得分来计算,最后得到包含所有子项经历项目数的总分(详见图2),结果为:平均分2.45,标准差2.76。最低分是0 分,表明在童年时期没有不良经历;最高分17 分,说明在童年时期遭遇过情感、躯体、性和家庭功能失调等多方面的不良经历。

图2 各类不良童年经历子项合计总分分布

从图2可知:本次调查的强制戒毒女性中75.83%的人至少遭遇过一种童年不良经历或家庭功能失调;34.07%的人遭遇过3 种以上童年不良经历;遭遇过6 种以上童年不良经历的人数达到11.92%;有过11 到17 种童年不良经历的强制隔离戒毒人员有33 人,占比为2.79%。

(2)童年期不良经历各类型得分分布

由图3可知,在个人遭遇的童年期不良经历中,有63.74%的女性强制隔离戒毒人员早年曾生活在各种家庭功能失调的环境中,其中35.08%的人生活在某1 类家庭功能失调的环境中,28.60%的人曾经生活在有2 类及以上家庭功能失调的环境中,具体分析见图4。

图3 不良童年经历类型得分分布

个体童年期不良经历中情感忽视最为普遍和严重,排位第一。27.55%的人经历过情感忽视,其中13.86%的人生活在家人间完全疏离、冷漠的环境中,在家庭中也被照顾者忽视和不关注。

第二是情感虐待。21.22%的人遭遇过情感虐待,其中6.51%的人都经历过来自照顾者的语言虐待和情绪威胁。

排在第三位的是躯体虐待。18.17%的人遭遇过躯体虐待,其中5.41%的女性有过被家人暴力对待以及被打伤的经历。

第四是性虐待。17.16%的人遭遇过性虐待,其中8.03%的人在童年期有过被性触碰和被性侵入的经历。

第五是躯体忽视。9.81%的人遭遇过躯体忽视。其中,2.37%的人在童年期有过日常生活无人照顾的经历,如无足够食物、衣物和无人保护;无身体健康安全的照料,如生病或受伤不被送去就医等经历。

女性强制隔离戒毒人员的早年不良经历成为了她们目前物质滥用的重要风险因素。

3.被试不良童年经历中家庭功能失调问题分析

家庭功能失调问题包括父母离异、家庭暴力威胁、家庭成员物质滥用、家庭成员的精神疾病与自杀、家庭成员被监禁5 种,对被试的这些童年期不良经历统计如图4所示。

图4 不良童年经历中家庭功能失调问题分析

由图4可知:43.45%的女性强制隔离戒毒人员童年期生活在有其他家庭成员有物质滥用问题的环境中;30.68%的人遭遇过父母离异,家庭崩解;11.58%的女性强制隔离戒毒人员家庭中有其他家庭成员被监禁;4.48%的人家庭成员有精神疾病或自杀;9.97%的人遭遇过家庭暴力威胁,其中4.14%的人经历过两种以上家庭暴力威胁。这一结果提示:关注女性强制隔离戒毒人员的家庭功能改善是帮助她们脱毒康复的重点。

(二)不同年龄段强制隔离戒毒女性童年期不良经历的方差分析

1 183 名女性强制隔离戒毒人员中,年龄最大的69 岁,最小的17 岁,平均年龄37.1 岁,标准差9.11。根据中华全国青年联合会对年龄段的划分①,被调查群体(N=1 183):处于少年成长期,即7~17 岁的女性强制隔离戒毒人员有2 人,占比0.17%;青年期,即18~40 岁,有772 人,占比65.26%(其中18~28 为青春期,29~40 岁为成熟期);中年期,即41~65 岁,有386 人,占比32.63%(其中壮实期41~48 岁;稳健期49~55 岁;调整期56~65 岁);老年期,即66 岁及以上1 人,占比0.08%;年龄数据缺失22 人,占比1.86%。具体分布见图5。

图5 年龄段分布图

从图5数据可知,强制隔离戒毒女性绝大部分处于年富力强的青年期(65.26%)和中年期(32.63%),二者合计占比为97.89%。其中,青年期人数最多,占比最大,尤其是青年成熟期(29~40 岁)的人数最多,共564 人,占比为47.68%。

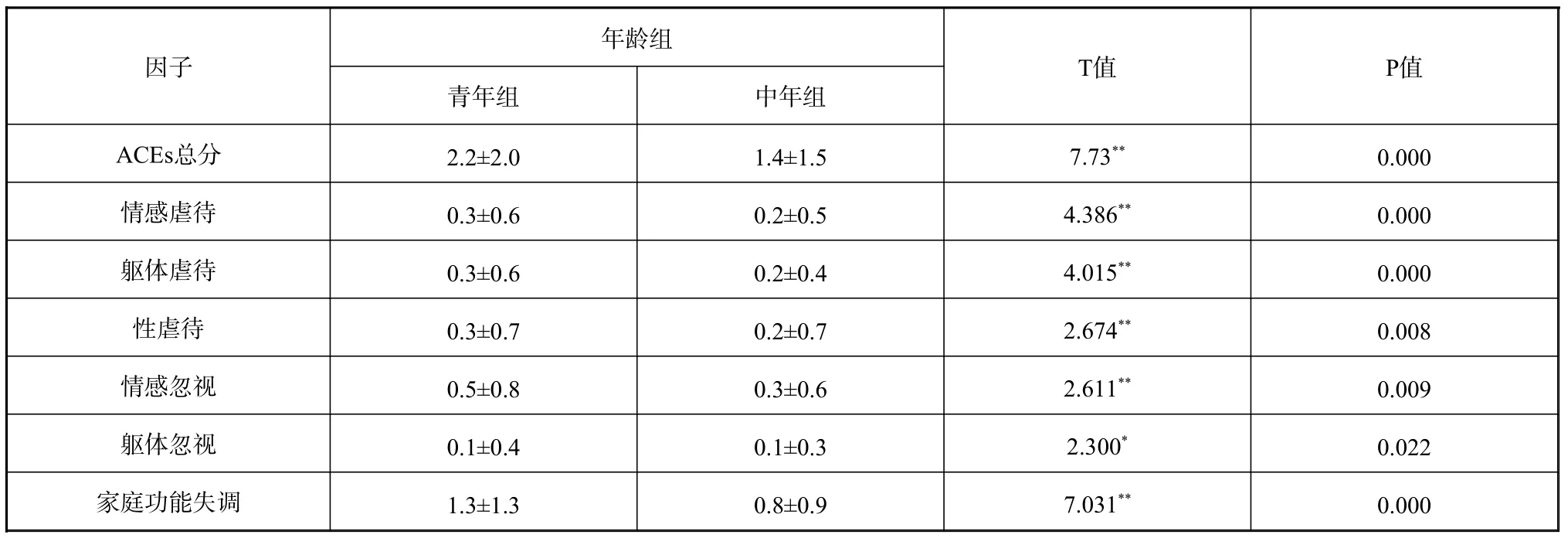

对青年期和中年期两个年龄段的女性强制隔离戒毒人员在ACEs 总分、各维度即情感虐待、躯体虐待、性虐待、情感忽视、躯体忽视和家庭功能失调等方面的差异进行分析,发现青年组的得分都显著高于中年组,具体见表1。

表1 不同年龄段女性强制隔离戒毒人员ACEs 总分和各维度分的独立样本T 检验结果

(三)不同吸毒年限的强制隔离戒毒女性童年期不良经历的方差分析

本次调查对象中最长吸毒年限为35年,最短为1年,平均吸毒年限为10.9年,标准差为7.32。其中,吸毒年限在1~5年间的被试有309 人,占26.12%;吸毒年限在6~10年间的被试有387 人,占32.71%;吸毒年限在11~15年间的被试有240 人,占20.29%;吸毒年限在16年及以上的有230 人,占19.40%;数据缺失17 人,占1.44%。

对以上4 个不同吸毒年限段女性强制隔离戒毒人员的童年期不良经历评估结果做方差分析,发现在ACEs 总分、性虐待、家庭功能失调方面的差异均具有统计学意义,结果如表2所示。

表2 不同吸毒年限段的女性强制隔离戒毒人员ACEs 总分均值方差分析结果

在此基础上,对不同吸毒年限组在ACEs 总分、性虐待、家庭功能失调问题方面进行两两比较,结果见表3。

表3 不同吸毒年限组的女性强制隔离戒毒人员童年期不良经历均值差异的两两比较

由表2、表3可知,吸毒年限6~10年的女性强制隔离戒毒人员的ACEs 总分显著高于吸毒年限1~5年、16年及以上的,其均值达到2.2±2.1,这说明6~10年吸毒年限组的女性强制隔离戒毒人员在18 岁以前平均遭遇过2~3 类的不良童年经历。其次是吸毒年限11~15年的女性ACEs 总分显著高于16年及以上人的总分。

吸毒年限6~10年的女性强制隔离戒毒人员遭遇性虐待的均分显著高于吸毒年限1~5年、16年及以上的,其均值达到0.3±0.9,这说明6~10年吸毒年限组的女性强制隔离戒毒人员在18 岁以前遭遇过不同形式的性虐待至少1 次。

在家庭功能失调问题方面,吸毒年限6~10年的女性强制隔离戒毒人员的得分显著高于吸毒年限1~5年、16年及以上的,11~15年吸毒年限组的女性强制隔离戒毒人员得分显著高于吸毒年限16年及以上的。

(四)不同首次吸毒年龄的强制隔离戒毒女性童年期不良经历的方差分析

调查显示,女性强制隔离戒毒人员首次吸毒年龄最大55 岁,最小12 岁,平均首次吸毒年龄是25.3 岁,标准差为7.7。其中,在7~17 岁少年期首次吸毒的有162 人,占13.69%;18~40 岁青年期首次吸毒的有950 人,占80.30%;41~65 岁中年期首次吸毒的有52 人,占4.40%;数据缺失19 人,占1.61%。

对7~17 岁、18~40 岁和41~65 岁3 个首次吸毒年龄段的女性强制隔离戒毒人员的ACEs 总分、各维度得分做方差分析,结果显示,不同首次吸毒年龄段的吸毒人员ACEs 总分存在显著差异:7~17 岁首次吸毒的女性强制隔离戒毒人员遭受的童年期不良经历均值高达3.69 类;其次是18~40 岁首次吸毒组,均值为2.3 类;再次是41~65 岁首次吸毒组,均值为0.98 类。具体见表4。

表4 不同首次吸毒年龄段的女性强制隔离戒毒人员ACEs 总分与维度分均值方差分析

在此基础上,对成长经历总分均值在不同首次吸毒年龄段进行两两比较,结果见表5。

表5 不同首次吸毒年龄段的女性强制隔离戒毒人员童年期不良经历均值差异的两两比较

续表5

从表4、表5数据可知,首次吸毒年龄在少年期(7~17 岁)的强制隔离戒毒女性在ACEs 总分和五类童年期不良经历以及家庭功能失调问题的得分上显著高于首次吸毒年龄在青年期(18~40 岁)和中年期(41~65 岁)女性的得分,且ACEs 总分、情感虐待、躯体虐待、家庭功能失调问题得分越高的,其首次吸毒年龄越小。

首次吸毒年龄在少年期的强制隔离戒毒女性在性虐待、情感忽视和躯体忽视三类童年期不良经历的得分上显著高于首次吸毒年龄为青年期(18~40 岁)和中年期(41~65 岁)女性的得分,首次吸毒年龄在青年期(18~40 岁)和中年期(41~65 岁)的强制隔离戒毒女性在这三类童年不良经历的得分差异不具有统计学意义。

首次吸毒年龄在青年期(18~40 岁)的强制隔离戒毒女性在ACEs 总分、情感虐待、躯体虐待、家庭功能失调的得分上显著高于首次吸毒年龄在中年期(41~65 岁)的强制隔离戒毒女性。

(五)不同文化程度的强制隔离戒毒女性童年期不良经历的方差分析

对不同文化程度的女性强制隔离戒毒人员的ACEs 总分、各维度得分做方差分析,发现不同首次吸毒年龄段的吸毒人员在不良童年经历总分、情感忽视、躯体忽视得分上存在显著差异,具体见表6。

表6 不同文化程度的女性强制隔离戒毒人员童年期不良经历总分维度分均值方差分析

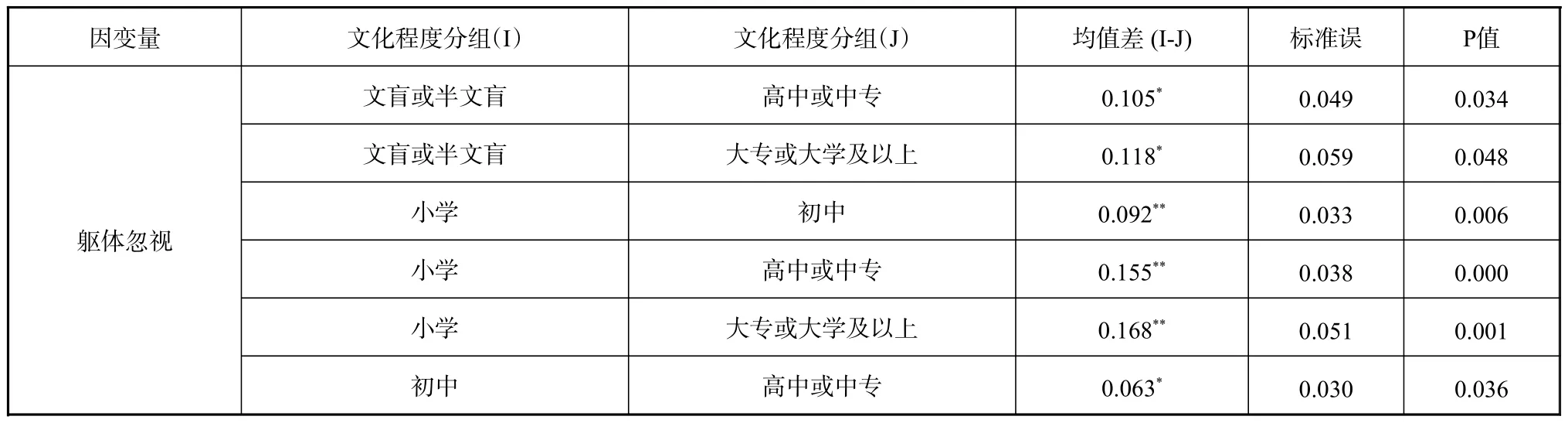

在此基础上对不同文化程度的女性强制隔离戒毒人员的ACEs 总分、情感忽视、躯体忽视均值进行两两比较,得到表7数据。

表7 不同文化程度的女性强制隔离戒毒人员童年期不良经历均值差异的两两比较

续表7

从表6、表7数据可看出,小学文化程度的女性强制隔离戒毒人员ACEs 总分均值都显著高于其他学历水平。

小学文化程度女性强制隔离戒毒人员情感忽视均值显著高于其他文化程度。同时,文化程度为初中的女性强制隔离戒毒人员情感忽视均值显著高于大专或大学及以上的女性强制隔离戒毒人员。

文盲或半文盲的女性强制隔离戒毒人员躯体忽视均值显著高于高中或中专、大专或大学及以上的女性强制隔离戒毒人员。同时,文化程度为小学的女性强制隔离戒毒人员躯体忽视均值显著高于初中、高中或中专、大专或大学及以上的女性强制隔离戒毒人员,初中文化的女性强制隔离戒毒人员躯体忽视均值又显著高于高中或中专文化的。

总体的趋势是,童年期不良经历总分得分和躯体忽视、情感忽视的得分越高,强制戒毒女性的文化程度越低,尤其是小学文化程度的女性最为突出。

四、讨论

(一)女性强制隔离戒毒人群遭遇童年期不良经历的现象普遍存在

在被调查的强制隔离戒毒所女性中有四分之三的人至少遭遇过一种童年期不良经历或生活在家庭功能失调的环境中,有近三分之一的被试遭遇过三种以上童年期不良经历,十分之一的人有过五种以上的创伤经历。此结果显示,童年期不良经历是影响女性强制隔离戒毒人员心理健康水平的重要因素。这与国内外的相关研究结果相一致。Naal Hady 等[13]的研究显示,几乎所有戒毒人员都报告至少经历了1 次童年创伤,其中四分之三的临床样本报告经历了6 次或更多的童年期不良经历。

(二)童年期不良经历的严重程度显著影响个体首次吸毒年龄的未成年化

首次吸毒年龄在7~17 岁的强制隔离戒毒女性的ACEs 总分及各项童年期不良经历的维度分均值显著高于首次吸毒年龄在青年期(18~40 岁)和中年期(41~65 岁)的女性。可见,强制隔离戒毒女性首次吸毒年龄越小,越有可能反应出其遭受过各种童年期不良经历。童年期不良经历(ACEs)往往是相互关联而非独立发生的,当个体遭遇一种童年期不良经历后会有更大的几率遭遇更多的其他不良经历。ACEs的得分越高,个体成长过程中未解决的哀伤情绪可能越多[14],有效应对和解决问题的能力越差。也有研究证明,童年期虐待对戒毒者的首次使用毒品年龄和毒品使用频率以及首次性行为年龄均有预测作用[15]。

(三)家庭功能失调是女性吸毒的重要影响因素

现有女性吸毒行为研究中,大多都提出女性吸毒的重要原因是不良的家庭环境和教养方式,该结果与其他研究相似[16]。本研究显示,近三分之二的戒毒女性均生活在家庭功能失调的环境中,其中接近一半的女性强制隔离戒毒人员的其他家庭成员也有物质滥用的问题,三分之一的家庭父母离异,有超过十分之一的戒毒女性的其他家庭成员有犯罪被监禁的历史、家庭成员有精神疾病或自杀以及遭遇过家庭暴力威胁。家庭结构不完整、家庭暴力、精神病史、物质滥用等家庭功能失调问题,会使子女在成长中缺少关爱,习得错误的认知和行为[16]。家庭功能失调使个体在早年成长过程中无法从父母那里获得保持身心健康发展的核心需要(如连接、协调、信任、自主、爱—性的需要)的满足,由此导致个体生命力的扭曲,保持健康的核心能力受损,出现发展性创伤和休克性创伤的反应。而吸毒或其他物质滥用就成为脱离痛苦的创伤记忆和现实困境的“奖赏”,大脑奖赏回路的持续作用成为吸毒的生理心理机制之一。

家庭功能失调是导致女性吸毒以及戒毒回归家庭后复吸的重要影响因素[16],这进一步表明,关注女性强制隔离戒毒人员的家庭功能失调问题是帮助她们脱毒康复、预防复吸的重要工作。

(四)情感忽视会增大吸毒风险

根据前述调查结果发现,有接近三分之一的女性强制隔离戒毒人员童年期遭遇过情感忽视的创伤经历,在个体童年期不良经历中占比排位第一,这与以往研究结果也是一致的。余欢等[17]研究发现,情感忽视在吸毒人员的童年负性经历对物质成瘾严重程度的影响中排在前三位。童年期遭遇父母情感忽视越严重的女性,越容易出现与自身身体和情感的分离,越与感觉失去联系,越容易通过高感觉寻求来获得满足,因此,吸毒等高风险、高刺激的行为就成为她们的常态行为。在人际关系方面,情感忽视越严重,正常的连接的需要越缺失,就越难以与他人相处,就越容易形成对他人淡漠的人格倾向[18]。早年经历的情感忽视程度越高,冷漠程度越高,家庭关系淡漠、夫妻关系不和睦和不忠诚的伴侣关系等越容易导致女性情感受挫、情感忽视的创伤体验被激活,如果应对方式和资源缺乏,就更容易通过吸食毒品来寻求解脱[16]。

(五)童年期不良经历与个体低水平的受教育程度可能会形成双向制约

在前述研究中可以看出,在接受教育的文化层次中,文化程度越低,遭遇的童年期不良经历越严重。这反映出:一方面,童年期不良经历使个体更难以获得学习的机会与环境,也可能童年创伤经历会破坏个体的自我调节能力、自我认同能力以及挫折应对能力等,学习所需的执行功能(抑制能力、认知灵活性、工作记忆)会受到严重影响,学习中会付出更多的心理资源,消耗更多的认知资源,其求学过程更困难[19];另一方面,受教育程度越低,个体心智化水平发展越容易受阻,越难以发展出有效地自我保护和自我成长的能力,因此越容易陷入更多的不良经历中。

五、对策建议

根据上述研究结果,我们将从如何以创伤心理学的视角对童年创伤经历高发的强制戒毒女性开展有效的心理矫治工作,以及如何以预防童年期不良经历发生从而减少青少年吸毒发生率的视角构建防毒、戒毒心理矫治的整体思路提出对策建议。

(一)构建创伤心理治疗视角下的心理矫治工作体系

根据童年创伤对个体的身心功能损伤的研究,以及本次调查中对强制隔离戒毒女性的身心状况调查结果,建议构建以创伤心理学为核心视角的心理矫治工作体系。

1.建立从入所到出所的创伤心理矫治工作全流程体系

入所期间,加强创伤与危机评估,加强筛查戒毒女性的童年期不良经历及相关生理、心理状况,根据筛查结果对高风险人群开展有针对性的危机干预与管理工作,同时针对筛查出的不同问题人群分层分类制定相应的心理矫治方案。

在所期间,一方面,以强制隔离戒毒人员的童年期不良经历作为关注点开展创伤心理学视角下的心理矫治工作,通过创伤心理治疗,修复个体的连接、协调、信任、自主和爱—性五个核心需要与核心能力,从而逐步提高强制隔离戒毒人员的自我认同能力、自我感知能力以及人际共情能力。另一方面,加强对其家庭生态系统的调整,而非只关注吸毒行为问题。充分了解女性强制隔离戒毒人员的家庭关系、家庭结构、父母教养方式,在强制戒毒期间加强她们与家庭的联结和社会支持网络的修复,将有助于她们出所后的稳定。

出所前调整期,帮助强制隔离戒毒人员与家庭建立更多互动与联系,与社区矫治工作紧密结合,帮助改善家庭功能失调的强制隔离戒毒人员的家庭环境,增强她们的社会支持,建立她们回归生活的希望。

2.心理矫治工作需要建立多学科领域交叉融合的治疗模式和协作体系

根据创伤心理治疗的理论与实践模型,以及创伤经历对认知神经功能的影响研究发现,建立聚焦于大脑自下而上与自上而下的信息加工通道的治疗路径,可以处理发展性创伤所带来的生理、心理的问题,以及冲动、成瘾和自我破坏行为的恶性循环[20]。

自下而上的治疗路径—通过神经系统自下而上的调节,通过身体的情绪和本能系统的改善来影响认知的改善。以表达性艺术疗法(音乐、吟唱、绘画、书法、舞蹈等)、呼吸训练、运动等为切入点,促进戒毒女性逐步恢复对身体的觉知,进而恢复对自己内在体验的觉察,为修复其共情能力与理解自己和他人情感的能力打下基础。比如,根据戒毒女性的身体状况,开展运动或进行有节奏感的韵律操等训练,增强身体素质。运动还能促进多巴胺神经递质的分泌,增加正向情绪和提高情绪的稳定性。有条件的情况下还可以开展中医非药物治疗,有助于处理身体的创伤记忆。

自上而下的治疗路径—通过自下而上的信息加工通道的修复,可以大幅度提高戒毒人员情绪的感受性和稳定性,在此基础上开启神经系统自上而下的治疗路径,改善个体思维、判断和认同等认知功能。可以通过冥想、瑜伽、太极拳、正念训练等增强大脑内侧前额叶皮层的功能,为有效开展心理教育、调整认知偏差打下基础[21]。

(二)加强执行预防童年期不良经历发生的政策与措施,降低吸毒风险因素

虽然在戒毒所里筛查和治疗强制隔离戒毒女性的不良童年经历很重要,但我们更要优先重视不良童年经历的初级预防[22][23],减少童年创伤的发生率,由此减少吸毒的风险因素。虐待和忽视儿童是植根于不健康的关系和环境中的复杂问题。防止虐待和忽视儿童需要解决个人、家庭、社区和社会层面的风险和保护因素[24]。因此,本文提出以下建议。

1.加强社区普法宣传

在全社会大力宣传和普及《中华人民共和国反家庭暴力法》《中华人民共和国未成年人保护法》,将殴打、谩骂、忽视儿童和不照料儿童以及性暴力均列为家暴行为[25][26],在国家机关、社区居委会、村委会以及其他密切接触未成年人的单位及其工作人员中大力开展强制报告的宣传和法律责任落实,在各地陆续开通未成年人保护专线。

2.降低儿童被虐待的风险因素

(1)重点关注和帮助有可能会导致儿童遭遇不良经历的父母或照顾者

有可能会导致儿童遭遇不良经历的父母或照顾者包括:有药物或酒精问题、有心理健康问题的照顾者,儿童时期自己受到过虐待或忽视的照顾者,对家庭暴力或侵犯持接受态度或为之辩护的照顾者,育儿经济压力大的照顾者,非亲生父母的家庭照顾者等。

(2)对功能失调的家庭给予关注与帮助

社区要对有家庭成员被监禁的家庭、与家人(邻居)没有联系的家庭、具有高度冲突和消极沟通风格的家庭、经历包括关系暴力在内的各种类型暴力的家庭,根据相关法律以及社区治理的法规和措施等开展帮扶工作,尤其是要对生活在功能失调家庭中的儿童青少年进行预警管理,预防他们遭遇各类虐待。

(3)针对复杂和高风险社区加强管理与环境改善

虐待和忽视儿童以及儿童受害的风险受到个人、家庭和环境因素的影响,所有这些因素都会相互作用,随着时间的推移以及在特定环境中增加或减少风险。因此,对暴力和犯罪率高的社区,贫困率高、教育和就业机会有限的社区,失业率高的社区,容易获得毒品和酒精的社区,居民社区参与度低的社区,流动人口聚集的社区,建议开展民政、妇联、医疗、财政、司法、公安、工商、教育等多部门的联动管理,通过增加就业、医疗、教育的机会,逐步改善生存环境,增强正性社会支持体验,降低童年期不良经历发生的几率。

3.增强童年期不良经历的保护性因素

识别和理解保护因素可以降低儿童被虐待或忽视的可能性,它与研究风险因素同等重要。

(1)在社区设置未成年人保护社工站或青少年成长中心

在社区设置未成年人保护社工站或青少年成长中心,提供能与儿童建立安全、积极关系,能教授父母养育技能并提供情感支持的社会工作服务和心理健康指导服务。

(2)在社区重点关注和推进和谐家庭建设

在社区重点关注和推进和谐家庭建设包括:帮助家庭拥有良好的社会支持网络,与周围的人保持稳定、积极的关系;帮助照顾者学习在养育孩子过程中与孩子建立真正的情感联结;帮助家庭建立规则并参与儿童监护。

(3)提供良好的儿童成长空间的支持

提供良好的儿童成长空间支持,强化社区治理,增强社区的涵容功能,使社区中的家庭可以从社区获得高质量学前教育、安全育儿服务、安全的课后计划和活动、医疗和心理健康服务、经济和财政援助、友好家庭建设政策等资源。

因此,社区建设中重点关注和谐家庭建设,重点对各种处于家庭功能失调环境中的青少年开展帮助与支持,这不仅可以提高防毒、禁毒工作的有效性,更对改善家庭成员的寿命、世代的健康和生活结构至关重要。

致谢:四川省女子强制隔离戒毒所周利、文怡及西华大学胡冬梅教授、苏文明副教授、彭杨、李雨婷、郭胜洁、王玉凤、莫洁云、李世根、李红黎等研究生在本项目调研和数据处理工作给予了不同程度的贡献,在此表示感谢。

注释:

① 参见https://www.75062.net/article-57928.html。