期盼金石领域在新规下良性发展

倪京鸣

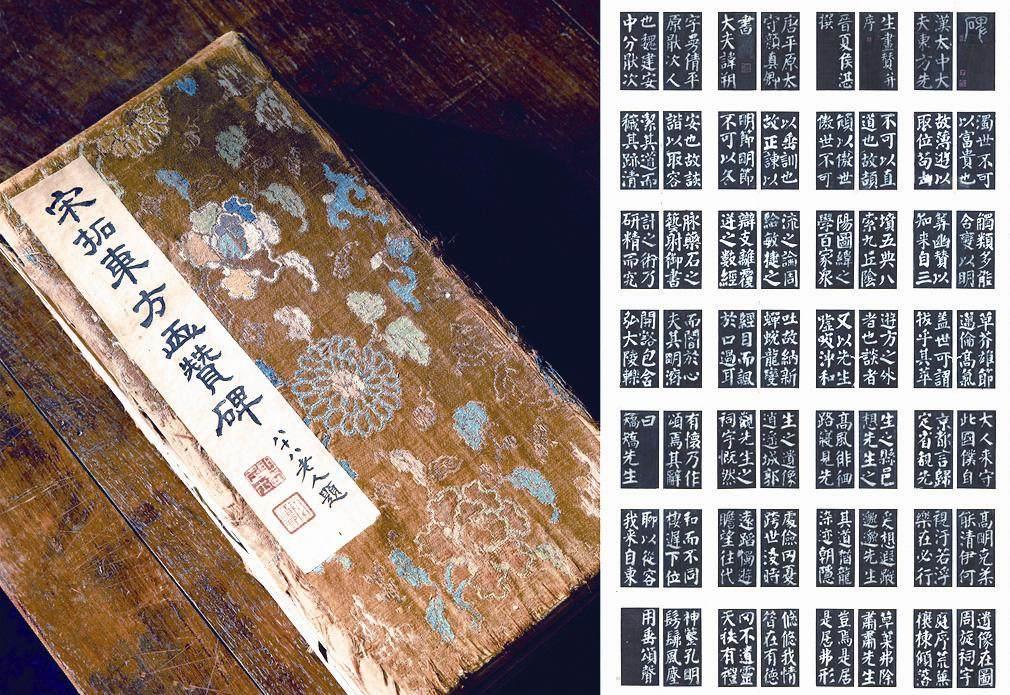

2022年1月下旬,西泠印社拍卖会的北宋拓《唐怀仁集王羲之书圣教序》拍出了1300多万元的高价,又一件碑帖善本进入了千万元级俱乐部。1月30日,国家文物局发布《关于加强石刻文物拓印管理的通知》(以下简称《通知》),其中要求全面加强监督管理,严格限制碑刻石刻文物拓片销售。这些有关碑帖拓片收藏保护的重要消息,也引发了不少藏家、学者及相关从业人员的关注。笔者作为碑帖拓片的经营者和收藏者,浅谈一点看法。

两极分化,新规出台有利于金石碑刻的保护

近些年碑帖市场经历了一个趋于理性的过程。特别是最近,拍卖会上的善本碑帖成交价屡创新高,而存世量较大的普通拓本,价格并没有太大涨幅。碑帖鉴藏是一门显学,鉴藏经验来源于大量的实战与长时间的样本量积累。存在于著录中的已知善本大多已經浮出水面,要么沉淀在实力雄厚的藏家手中,要么进入公藏机构,拍卖会能征集到善本的机会越来越少,价格自然水涨船高。我认为,随着新锐藏家的入场和老藏家认知的提升,这种两极分化的情况会越来越明显。

对于新发布的《通知》,很多专家都已经从涉及的各类机构、各类人群,作了多角度的、立体的探讨。我仅以经营者、收藏者这两种角度分别来谈谈看法。

我认为国家出台此项对于金石碑刻的保护措施,是正确的、及时的。名碑石刻不仅是我国上千年书法艺术的文脉所在,更是历史文化厚度的见证。我们经营碑帖拓本的初衷,也是出于对这个门类的热爱,没有人想见到碑刻被毁坏。传世碑石看似雄强坚固,其实极其脆弱。叶昌炽在《语石》中列举了可导致石碑不幸的“七厄”,包括:洪水和地震;以石碑为建筑材料;在碑铭上涂鸦;磨光碑面重刻;毁坏政敌之碑;为熟人和上级摹拓;士大夫和鉴赏家搜集拓片。叶昌炽曾对朋友说“友人自关中来者,为言碑林中拓石声当昼夜不绝,碑安得不亡!贞石虽坚,其如此拓者何也!”为避免碑刻的“七厄”,前人将碑石箍铁、嵌墙、筑亭,今人在名碑周围安装强化玻璃,《通知》中提到的“严格限制碑刻石刻文物拓片销售”本质上都是对碑石的大力保护。

新规实施,鉴定、监管力量需跟上

严格落实《通知》要求,需要方方面面去坚定执行。经营者应该提升自身的鉴定水平,有效鉴别、筛查出违禁品种,杜绝新拓的买卖,配合新规的实施。碑帖拓本作为藏品、商品的历史由来已久,而经营者在市场中起着极为重要的作用。梁启超在《清代学术概论》称,晚清金石学“道咸以后益盛,名家者刘喜海、吴式芬、陈介祺、王懿荣、潘祖荫、吴大澂、罗振玉”。实际上,这些金石大家不但是碑帖的收藏者,同时也是经营者。从他们来往的书信可以发现,很多石刻碑刻的名扬天下,正是通过这些人在精英阶层中传递、授受、分享拓本来实现的。

作为碑帖经营者,应把过手的一件件拓本的版本源流考据清楚,这不但是对藏家负责任,也是对自身水平的交代。张彦生在庆云堂收购善本碑帖,马子云在东北收购“小白楼货”,这些我们耳熟能详的名家事迹,无不是建立在精湛高超的鉴定水平基础上的。国家出台新规的初衷,是为了保护国内馆藏现有的碑刻,加强对碑石的传拓的有序监管。碑帖经营者在流通环节,有效鉴别、筛查出违禁品种,杜绝新拓的买卖,让新拓没有市场,也就间接上遏制了制拓源头,支持配合了新规。

在此同时,我对新规的实行也有一些担忧。国家对于禁拓禁售碑刻石刻的种类、性质,有明确界定的同时,是否对实施监管的工作人员有专业的业务培训?碑帖鉴定需要经验的积累,作为经营者,我们对于新旧拓本的判定是建立在多年实战经验基础上的。即便如此,有时候仍不免误判。市场中有些传承良久、装潢精善的古拓本,看上去很“新”,而有些新近拓本由于保存不善或人为刻意做旧,又感觉很“老”。如何判定某件拓本是否违规,这对工作人员的职业素养和认知水平有着严格的要求。如果实施监管的工作人员在不具备专业认知的前提下上岗,就有可能演变成对新规的“漏斗式”执行。所谓“漏斗式”执行,即此项政策越往下越苛刻。落实到执行层面,可能出现对新拓旧拓统统犯规查禁的情况。

碑帖市场的生态链在数百年的演进磨合中已经相当成熟,无论是新拓旧拓、原刻翻刻,还是串货流通,在圈里都有着约定俗成的“游戏规则”。任何细微的变动都有可能牵一发而动全身。新规执行时有可能会发生意想不到的蝴蝶效应。我仅举一例,对于如何界定新旧拓本,有位朋友想出了一个“简单易行”的办法:看拓本上题记或题跋的时间。但如此界定,就有可能会造成假题记、假题跋的泛滥。届时监管人员不仅要界定拓本的年限,恐怕还要判别题跋的真伪。所以,如何让新规很好地得到落实,需要鉴定、监管力量跟上。

严格禁拓,有限存量或导致价格攀升

机构或个人购藏碑帖,有些是为了经济利益,有些是为了学术研究。诚然,金石碑帖具有很高的经济价值,在历代收藏家眼中的地位也非比寻常。明人文震亨《长物志》、李日华《六研斋笔记》中,有论述艺术品等级品格排序的记载,金石拓本一直位居前列。近些年,传拓年代较早、拓工技艺精湛、名家题跋众多、传承有绪拓本的价格更是节节攀升,在拍卖会上的成交价屡创新高。前文已提到,随着金石文化的普及和藏家认识的深入,精善拓本的文物价值还会持续增长。新规出台后,传世的名碑石刻不会再有新拓本注入市场,沉淀在市场上和藏家手里的拓本就成了一个有限的存量。这种客观上的资源性稀缺,会导致碑帖价格的进一步攀升。

除了经济价值,金石碑帖还有重要的文献价值。拓本文字中蕴含着很多重要的史料信息,这些信息不仅可以佐史更可以证史。清代乾嘉学派的钱大昕、翁方纲,清末的罗振玉、王国维,新中国的郭沫若、马衡等金石大家,不仅校勘金石碑版的文字内容,对于其中涉及的史料信息更是详加考订。相比前人,当代的历史文献研究,大多是基于古籍文献中刊载的信息,而对于金石碑版,特别是新近发现的碑石所承载信息的利用还远远不够。新规出台后,由于资源的匮乏,科研机构或民间学者基于碑版文献信息的学术研究有可能会因此受限。

作为碑帖收藏者,我对禁拓实行的尺度也谈一点个人想法。任何事物都逃不过“成住坏空”的客观规律,碑石也不例外。存世的碑石无时无刻不在变化:或缓慢风化、磨蚀;或突然开裂、崩颓。与之相比,拓本则具有确定的时间性,因为它记录了碑石在历史中某个独一无二的时刻。碑帖收藏者所专注的是一系列源自同一件碑石的拓片,通过判定这些拓片的相对关系勾画出无数的“微观历史”。碑帖鉴定的基本技法就是甄别碑刻石刻毁坏的痕迹,通过已有的拓本构造不可逆转的状态序列。

著名艺术史家巫鸿先生在《时空中的美术》一书中写道:拓片有着确定的时间性:因为它上面的印迹见证了石碑在历史中的一个瞬间,一个不可复现的石碑的历史特殊状况。一张拓片因此总是比石碑更为真实,因为它比现存碑刻的寿命总是更为古老,因此鉴赏家总是试图在旧拓中找到更早,因而也是更真的碑的原来风貌。

我国以往进行文物普查活动,每隔数年会对摩崖、碑石进行采样式的定期拓制。通过制作拓片,可以清晰掌握碑石的阶段性状况。如果严格执行禁拓,传世碑石一以贯之的状态序列可能会断档。是否应该适当放宽禁拓实行的尺度,针对名碑大品进行适时、适量的采拓,在监控碑石变化的同时也记录其阶段性的历史面貌,这或许对金石碑拓的保护也有一定的益处。

金石学肇兴于宋代,元明式微,至清代、民国又达到了新的高度。时至今日,我国金石文化又迎来了蓬勃发展的大好环境,党中央号召“全面复兴中华优秀传统文化”,让群众通过碑帖了解书法艺术,讲好中国故事。我认为,了解书法艺术,需要的是历代标志性的名碑书体范本和金石家法书样本;讲好中国故事,需要的是丰富的拓本品类和详实的史料。希望在新规实施后,金石碑帖这个领域会得到更加规范、良性的发展。