血清残余脂蛋白胆固醇浓度对冠状动脉易损斑块的诊断价值*

陈新杰, 邓凌达, 陈海雄, 胡秋根

南方医科大学顺德医院(佛山市顺德区第一人民医院)放射科(广东佛山 528000)

《中国心血管健康与疾病报告2019》指出,冠状动脉粥样硬化性心脏病(冠心病)作为主要的心血管病,我国城乡冠心病病死率自2012年以来呈上升趋势,冠心病已经严重危害民众的生命健康[1]。冠状动脉易损斑块破裂进而引发血栓形成,常常是导致冠状动脉粥样硬化患者心血管事件发生的主要原因[2],因此早期识别易损斑块对预防心血管事件发生具有重要意义。目前,低密度脂蛋白胆固醇(low-density lipoprotein cholesterol, LDL-C)被列为动脉粥样硬化性心血管疾病(atherosclerotic cardiovascular disease, ASCVD)的主要危险因素,降低血清LDL-C水平,是预防ASCVD的主要手段[3]。三酰甘油(triglyceride, TG)水平的升高与心血管事件发生也具有相关性[4],尤其在糖尿病患者中,血清TG明显增高的患者,心血管残余风险显著增高[5]。最近,残余脂蛋白胆固醇(residual lipoprotein cholesterol, RLP-C)、一类富含TG的脂蛋白(triglyceride-rich lipoproteins, TRLs)所携带的胆固醇,被遗传学证据证实是ASCVD的危险因素[6]。研究发现,血清LDL-C降至指南推荐水平以下患者,RLP-C是心血管残余风险的危险因素[7-8]。冠状动脉CT血管成像(coronary artery computed tomography angiography, CCTA)作为一项无创、可靠的冠状动脉成像技术,CCTA诊断的易损斑块与病理学有较高一致性[9],对未来心血管事件发生也有良好的预测价值[10-11]。因此,本研究基于CCTA,探究RLP-C等血脂指标对易损斑块的诊断价值及与心血管残余风险的相关性。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本研究回顾性收集2016年6月至2017年6月经我院CCTA检查发现任意一支冠状动脉上存在易损斑块并造成管腔狭窄的冠状动脉硬化患者,共280例,易损斑块组纳入条件根据CCTA图像上冠脉是否具有2种及2种以上易损斑块特征进行判别。随机纳入同期冠状动脉异常的非易损斑块组和正常的健康组各280例作为对照。

患者纳入标准:(1)首次行冠状动脉CT造影检查且图像质量符合诊断标准;(2)任意一支冠状动脉上存在斑块并造成管腔狭窄的患者;(3)未行降脂治疗;(4)临床资料完整。

排除标准:(1)既往行CCTA、冠状动脉造影、PCI及冠状动脉旁路移植术患者;(2)严重心功能不全、心律失常及急性心肌梗死患者;(3)严重心脏瓣膜病、心肌病、风湿性心脏病及先天性心脏病患者,严重肝肾功能不全、恶性肿瘤及系统性疾病等患者;(4)CCTA图像质量不符合诊断要求的患者;(5)已进行降脂治疗的患者。

通过临床病史记录收集各组患者一般资料,包括:性别、年龄、身高、体重、体质指数(BMI)、高血压史、糖尿病史、吸烟史等情况。

本研究已通过医院伦理委员会审查(批件号:202100134)。

1.2 方法

1.2.1 CCTA检查和图像分析 所有患者均采用德国西门子公SOMATOM Definition Flash双源CT进行扫描,研究过程均保持所有患者扫描参数和扫描范围的统一性。采用西门子Syngo.via VB10后处理工作站对所有患者的图像进行重建处理及分析。通过横截面、最大密度投影、曲面重建三种模式进行冠状动脉血管重建,并据此分析斑块类型,CCTA图像资料两名高年资放射科诊断医师对CCTA结果进行判读,意见不同时经讨论达成一致。通过CCTA对易损斑块特征进行评价。CCTA易损斑块的影像学特征包括:点状钙化(spotty calcium,SC)、正性重构(positiveremodeling,PR)、低衰减斑块(low attenuation plaque,LAP)、餐巾环征(napkin ring sign,NRS)[12]。具有两种及两种以上易损斑块的患者入组易损斑块组。

1.2.2 生化指标检测 抽取患者入院当天或次日晨抽取空腹静脉血送至我院检验科检测,血脂指标包括:总胆固醇(TC)、TG、LDL-C、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C),由日立7600-020全自动生化分析仪应用终点法进行检测,RLP-C计算公式为[13]:RLP-C=TC-HDL-C-LDL-C。糖化血红蛋白(HbA1C)采用液相色谱法由本东曹株式会社G8糖化血红蛋白检测仪器进行检测;淋巴细胞计数(LYM)、中性粒细胞计数(NEU)采用光学计数法由西森美康XN3100血液体液分析进行检测。所有入组患者根据LDL-C水平,分组LDL-C<1.80 mmol/L亚组。

2 结果

2.1 临床资料 本研究最终纳入840例研究对象,其中易损斑块组280例,非易损斑块组280例,无斑块组280例。RLP-C、TC浓度在3组间两两比较,差异均有统计学意义(P<0.05),易损斑块组患者RLP-C浓度中位数最高。年龄、高血压及糖尿病占比、BMI、HbA1C在无斑块组与非易损斑块组、无斑块组与易损斑块组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。男性占比、LDL-C在易损斑块组与无斑块组、易损斑块组与非易损斑块组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。HDL-C、TG浓度在易损斑块组与无斑块组间比较,差异有统计学意义(P<0.05)。NEU及LYM绝对值计数在3组间两两比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 各组患者临床资料比较

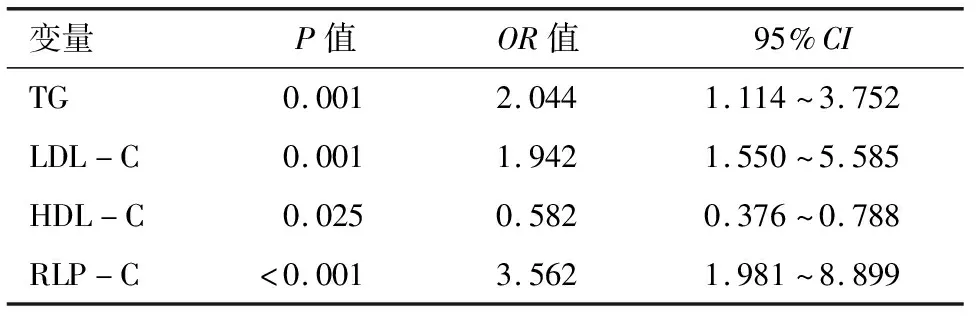

2.2 易损斑块的危险因素 在多因素logistic回归分析中,对脂质标志物进行共线性分析,结果得出LDL-C与TC具有较高共线性(VIF=5.419),因此模型不纳入TC进行分析;在校正了性别、年龄、冠心病传统危险因素(吸烟、高血压、糖尿病)、炎症标志物(NEU、LYM)后,结果显示血清TG、LDL-C、HDL-C、RLP-C浓度升高是易损斑块的独立危险因素(OR=2.044、1.942、0.582、3.562;P=0.001、P=0.001、0.025、P<0.001)。见表2。

表2 易损斑块多因素logistic回归分析

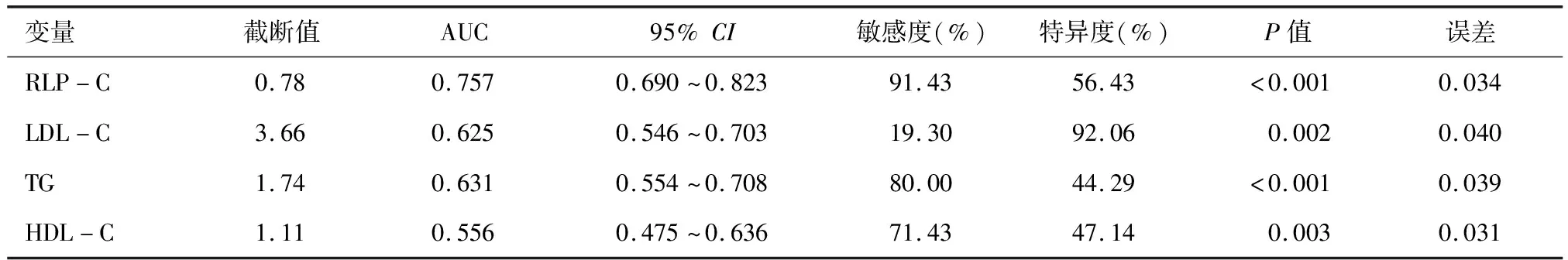

2.3 绘制ROC曲线 绘制不同血脂预测易损斑块的ROC曲线,当RLP-C取值0.78 mmol/L时,曲线下面积最大(AUC=0.757),此时特异度及敏感度分别为56.43%、91.43%,P<0.001。见表3、图1。

图1 预测易损斑块的ROC曲线

表3 不同脂质指标对易损斑块的的预测价值

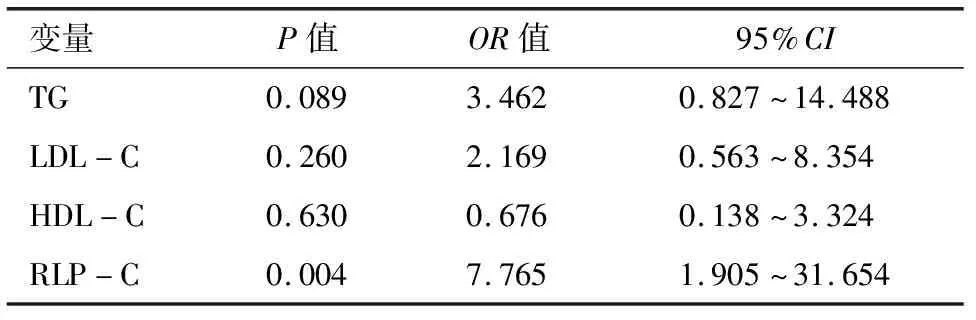

2.4 LDL-C<1.80 mmol/L亚组 易损斑块组中共有24例患者LDL-C水平低于1.80 mmol/L,在非易损斑块与健康组里分别随机入组24例LDL-C水平低于1.80 mmol/L的患者。在多因素logistic回归分析中,纳入上述模型相同指标,结果显示仅RLP-C是易损斑块独立危险因素(OR=7.765,P=0.004)。见表4。

表4 LDL-C<1.80 mmol/L亚组内 易损斑块多因素logistic回归分析

3 讨论

冠心病作为主要心血管疾病,病理生理涉及血脂紊乱、慢性炎症及血管内皮损伤。血脂紊乱不仅是冠心病的危险因素,也是治疗靶点。通过降低血清LDL-C水平可以延缓动脉粥样斑块的进展,诱导斑块消退[14]。然而,仍有部分患者伴有较高心血管残余风险,在合并糖尿病、代谢综合征或肥胖的中,这种风险显著增高[5]。Tada等[15]研究发现,对于合并糖尿病视网膜病变患者,在接受他汀类药物治疗后,TG的水平与未来心血管事件发生呈正相关,强调TG水平的增高会导致心血管残余风险增高;RLP-C作为衍生的血脂指标,与ASCVD的相关性受到越来越多学者的重视。禁食状态下,RLP-C包括中间密度脂蛋白胆固醇和极低密度脂蛋白胆固醇,非禁食状态下还包括乳糜微粒。一项涉及60 000余人的孟德尔随机研究表明[16],空腹RLP-C水平每升高1 mmol/L,缺血性心脏病的风险增加2.3倍。Elshazly等[7]通过对5 000例接受他汀类药物治疗的患者研究得出,相比LDL-C或Apo-B,血清高浓度的RLP-C与冠状动脉粥样硬化进展及2年后发生主要心血管事件有更显著的相关性。

在本研究中,易损斑块组患者血脂指标水平(浓度均值/中位数)均高于非易损斑块组与健康组,多因素logistic回归分析显示,LDL-C、TG及RLP-C是易损斑块的独立危险因素,HDL-C是易损斑块的保护因素。通过ROC曲线分析得出,高浓度的RLP-C比TG和LDL-C在预测易损斑块的发生上具有更高价值。Matsuo等[17]通过血管内超声研究RLP-C与斑块易损性的相关性,得出高浓度的RLP-C与斑块的坏死成分负荷密切相关。TG本身的致动脉硬化可能与一类富含TG的脂蛋白所携带的胆固醇有关。相对于胆固醇,TG更容易被多数细胞代谢[18]。因此,RLP-C更有机会在穿过动脉壁后于内膜积聚,被巨噬细胞摄取、促进泡沫细胞的形成。此外,RLP-C摄取过程与LDL-C致硬化过程相似,但RLP-C比LDL-C颗粒更大,更容易滞留在动脉内膜,这会加速动脉硬化[16];RLP-C还可以增加炎症细胞因子表达,进而诱导单核细胞进入动脉壁,促进动脉壁炎症[19],这种局部内膜浸润和炎症反应的结合,可能解释了RLP-C相比TG或LDL-C,与易损斑块有更显著相关性。研究中采用NEU与LYM作为炎症指标进行分析,前者增加往往与炎症发生发展及严重相关[20],后者则在免疫调控发挥作用,可促进炎症指标释放,促进ASCVD发生[21]。结果表明,两者不是易损斑块危险因素,原因可能是入组标准仅对抗脂治疗做了限制,无限制抗炎治疗,部分患者存在抗炎治疗。

最后,进一步分析在LDL-C<1.80 mmol/L患者内分析,结果显示RLP-C是易损斑块的独立危险因素。这与Quispe等[22]学者的研究相符,在他们研究中,在高RLP-C/低LDL-C水平组的患者与ASCVD风险增加相关,并且RLP-C相关风险独立于传统危险因素LDL-C与ApoB。表明RLP-C作为LDL-C等传统危险因素预测心血风险的额外补充具有一定价值。在针对LDL-C水平进行干预和治疗时,额外地进行RLP-C水平监测,有助于评估心血管残余风险,对预防心血管事件发生具有意义。目前血脂防治被列为ASCVD的一级预防,将LDL-C水平降低至1.4 mmol/L已被列为ASCVD高危患者最终目标。其次,除了降低LDL-C水平外,非高密度脂蛋白胆固醇也已成为LDL-C后的次要治疗靶点(Ⅱa类 推荐,B 级证据)[23]。指南指出高TG水平患者中,残粒脂蛋白存在致动脉粥样硬化性的可能[24]。此外,降低LP(a)水平也逐渐受到重视;研究表明LP(a)是ASCVD危险因素,通过PCSK9单克隆抗体降低LP(a)水平,与ASCVD风险下降具有相关性。

本研究尚存在如下不足:本研究为单中心回顾性研究,结果可能存在偶然性,往后将在多中心、更大样本数据探究RLP-C与冠状动脉粥样硬化患者生存预后的关系;本研究并未讨论诸如LP(a)等其他血脂指标与易损斑块、残余风险相关性,往后将会完善相关研究。

本研究通过研究RLP-C等血脂指标对易损斑块的诊断价值及与心血管残余风险的相关性,得出LDL-C、TG及RLP-C是易损斑块的独立危险因素,HDL-C是易损斑块的保护因素。在LDL-C<1.80 mmol进一步分析,RLP-C是易损斑块的危险因素。在针对LDL-C水平进行干预和治疗时,额外进行RLP-C水平监测,可能有助于评估心血管残余风险。往后会在更大、多中心的样本中证实RLP-C与冠状动脉易损斑块的关系、并探究RLP-C与患者生存预后的关系。

利益相关声明:所有作者声明均无利益冲突。

作者贡献说明:陈新杰是本研究的设计者和执行人,完成数据分析,论文初稿的写作;邓凌达参与研究设计和研究结果分析;陈海雄和胡秋根是项目的构思者及负责人,指导研究设计、数据分析、论文写作与修改。全体作者都阅读并同意最终的文本。