面向地方智能化产业的电子信息工程专业建设途径研究

曹 阳 黄 杰杨 凡 叶 红

(1.重庆理工大学电气与电子工程学院 重庆 400054;2.重庆理工大学人事处 重庆 400054)

0 引言

在2021中国国际智能产业博览会致贺信,习主席指出,世界正进入数字经济快速发展的时期,5G、人工智能、智慧城市等新技术、新业态、新平台蓬勃兴起,深刻影响全球科技创新、产业结构调整、经济社会发展[1]。近年来,重庆积极推进数字产业化、产业数字化,推动数字技术同经济社会发展深度融合。为加强大数据智能化产业人才队伍建设,重庆市制定了《重庆市以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划(2018—2020年)》文件,该文件特别指出:“完善专业课程模块,加强大数据智能化人才培养。鼓励企业与高等学校、职业院校联合培养大数据智能化技能人才,联合建设大数据智能化实训基地。引导企业、高等院校、科研机构、行业协会等参与大数据智能化产业发展”[2]。

重庆理工大学电子信息工程为重庆市大数据智能化特色专业,即“面向地方、面向产业、面向工程”,实施全过程工程教育育人理念,以“智能化”新技术为导向,打造具有智能化特征的一体化课程体系和实践环节,建立面向大数据智能化的毕业生就业见习基地,打造面向智能化产业的师资队伍,逐步形成螺旋式“电子信息+智能化”的创新人才培养体系[3][4],最终实现精准对接地方智能化产业对人才需求。

1 面向智能化产业课程体系建设

随着电子信息产业的发展,仅仅依靠单一的学科知识将很难完成某项复杂的工程任务,单一学科的人才培养模式也会造成本专业学生的知识面窄、创新能力弱,也会难以适应智能时代的发展要求[5][6]。针对上述情况,主要采取如下措施:

(1)将智能化产业所要求人才的知识、能力等要素进行分解,实现知识、能力链与课程链的对接,并在传统、经典课程中进行智能化要素的嵌入,如在“通信原理”的课程教学中,主讲老师将机器学习应用于通信信号的检测,该案例激发学生的兴趣;

(2)坚持电子信息工程专业内核不变,强化相关学科知识的融合与贯通,交叉整合信息与通信工程、计算机科学技术和电子科技与技术等学科专业,在现有人才培养方案中已开设了人工智能导论、数据结构与算法、机器学习等课程;

(3)与智能科学与技术等新专业形成错位发展,智能科学与技术等专业较多侧重于人工智能的算法或理论层面,而本专业更多是侧重于人工智能的应用,本专业课程体系分为两个方向:“智能硬件”与“智能信息处理”,这两个方向分别侧重于软件和硬件,这两个方向都以无人机为载体开展人工智能的应用。

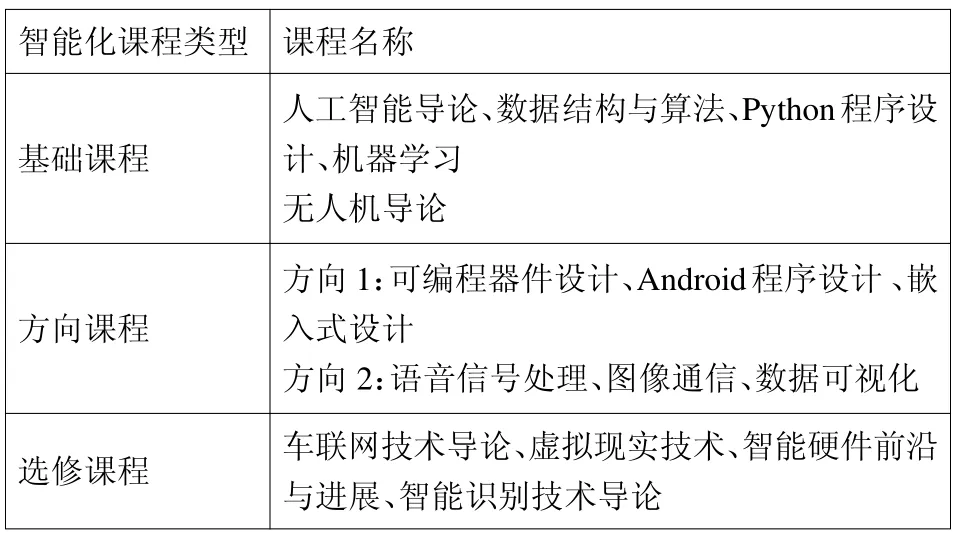

在本专业的智能化课程课系设计中,为避免人工智能相关知识要素的破碎化,将相关智能化课程分为基础、方向和选修三个层面,形成层层递近的关系,如表1所示。

表1:面向智能化的课程

2 面向智能化产业的实践体系建设

专业的传统课程体系一般是:一年级为公共基础课、二年级为专业基础课,三年级为专业课,四年级为专业课与毕业设计。这种课程体系存在的问题:学生在大学后半段才能够建立起较为系统面向智能化的工程认知和专业认知,且很验建立全周期的动手实践能力。针对以上问题,本专业采取了以下措施:

(1)本专业在新生中引入人工智能导论课,向一年级的新生提供Ardunio智能小车,Ardunio采用图形化编程能更好激发学生的兴趣,适时发布一些课题,这些课题给新生带来适度的挑战性。同时,专业建立面向新生的QQ群,通过高年级学长来指导新,这给新生带来征服困难以后的满足或获得感。

(2)二、三年级的实践设计难度主要能为学生带来高阶挑战,这些实践应具有强烈的应用性。这些践活动主要包括课内实验、课程设计和课外学科竞赛,从智能手环、智能锁等过渡到无人机控制,如图1和2所示。

图1:开展的智能手环、智能小车和智能锁等科技活动

图2:无人机实践活动

(3)大四阶段开展毕业设计或到企业深度实习,毕业设计的80%课题都与人工智能相关,并且都是面向人工智能的应用。本专业与重庆两江半导体研究院、重庆传音等建立产学研合作关系,本专业学生可在上述单位进行毕业设计和生产实习。

3 结论

本专业立足“智能化”新技术,形成了智能硬件、智能化数据处理两个专业方向,以无人机作为“智能化”新技术的载体,打造具有智能化特征的一体化课程体系。近年来,人才培养质量受到用人单位的好评,为重庆市智能化产化发展提供了智力保障。