基于敏捷治理的社区应急管理研究

摘 要:社区是社会治理的基本单元和关键环节,但目前,以构建多元治理主体合作为重点的社区治理机制尚未完全建立,使得社区应急管理面临资源不足和资源利用率低等问题。由于时间的紧迫性、任务的艰巨性、风险的危害性,导致社区在面对突发事件时资源不足和资源利用率低的矛盾进一步凸显。对此,可以从社区风险管理和社区应急救援两方面进行基于敏捷治理的实践探索,包括社区风险登记制度建立、社区重大风险情景构建、社区风险地图绘制、社区合作共同体构建以及社区应急救援的人防、物防和技防等适用敏捷治理的具体措施,以优化社区应急管理体系。

关 键 词:社区应急救援;敏捷治理;社会风险治理;去中心化网络

中图分类号:D63 文献标识码:A 文章编号:1007-8207(2022)06-0039-11

收稿日期:2022-03-25

作者简介:王玉,中共广州市委党校副教授,公共管理学博士,研究方向为应急管理、社会治理。

基金项目:本文系国家社科基金青年项目“社会组织参与城市基层治理的路径差异与整合机制研究”的阶段性成果,项目编号:17CZZ032。

一、问题的提出

在“生命救援黄金10分钟”和“抢险救灾黄金72小时”的时间面前,社区作为先期救援前沿“阵地”,是社会治理的“最后一公里”和“上传下达”的枢纽。对于国家应急管理体系而言,社区应急管理体系代表着来自社会的自下向上的力量。如作为世界灾害排名第四的日本,[1]应对国内灾害频发的局面主要通过社区灾害管理来实现“自助·共助·公助”的平衡。[2]可见,在我国应急管理体系中,既要有政府主导的“强国家”,也要有社区主导的“强社会”。

“社区”这一概念最早由德国社会学家滕尼斯在1887年提出,[3]原指共同生活,强调互助和人情味,意在说明彼时欧洲从农业社会到工业社会的转型中人们的联结方式的变化。经历一个多世纪的概念拓展,可将社区界定为:一定区域、共同利益、社会交往、共同意识和社会生活共同体。从我国目前的社区管理层面来看,社区在农村指的是行政村或自然村,在城市指的是街道办事处辖区或居委会辖区。[4]可以说,社区既是一个空间概念,也是一个社会概念。

从2008年“5·12”汶川地震[5]开始,到2021年河北疫情二次暴发,[6]我国高风险城市和不设防的农村一直受到学界的高度关注。经历了十三年的时间,我国在防灾减灾的重要课题上已取得了实践上的巨大突破,但在应急管理方面依然存在社区服务供需失衡现象。由于基层政府缺少必要的财力、人力资源下沉到社区,使得社区成为我国社会治理中最脆弱的一环。[7]即社区资源不足和资源利用率低在社区应急管理上体现得比较明显。

社区应急管理重在事故和灾难预防,主要包括社区风险识别、社区风险地图绘制、特殊人群及外来人口信息记录、社区应急预案编制等,[8]也可以将这些工作概括为社区风险管理。社区应急救援主要在于及时启动预警响应、先期处置、告知专业救援人員社区基本信息和简单搜救等。即使是最为简单的施救也涉及到人、财、物的管理,因此,可以将社区应急救援的过程分为人防、物防和技防三方面。其中,人防主要指社区救援人员,物防主要指社区应急救援物资,技防主要指社区应急救援中运用到的科技手段。[9]

二、我国社区应急管理存在的问题

目前,社区应急管理存在的问题较多。作为社会治理的“最后一公里”,社区在新冠肺炎疫情防控中发挥了战斗堡垒作用,但也暴露出了一些问题:如有的城市生活物资短缺,表明这些城市普遍缺少统一高效的生活物资配送终端体系;社区网格化管理更多依靠社区居委会、村委会,疏于发挥物业公司、社团组织、驻区企业等其他基层单位和群众的作用;在社区“封闭式”管理和“地毯式”排查过程中,主要依靠基层工作人员上门登记,不仅加大了传播风险,也给其带来了较大的负担。总体来看,我国社区应急管理主要存在以下几个方面的问题:

(一)社区风险管理的“点、线、面、体”失灵

随着我国城乡公共安全问题愈发凸显,通过对社会风险进行识别、分析并制定相应处理预案的系统性风险管理方法变得越来越重要。从2011年美国联邦应急管理局(FEMA)对于社区风险管理进行的详细说明来看,社区风险管理主要由威胁、危害识别和风险评估(THIRA)、利益相关者准备审查(SPR)两个部分构成。其中,风险评估由风险识别、风险背景分析、建立能力目标三方面组成,利益相关者准备审查由现有能力评估、确定和弥补能力差距两方面组成。[10]我国社区风险管理包括风险登记、情景构建、风险地图绘制、治理共同体构建四部分内容。

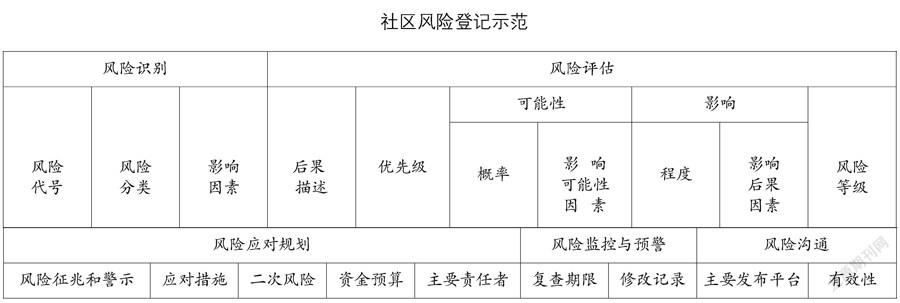

风险登记是风险管理的一个重要概念,起源于项目管理。每当社区涉及风险管理时,都要进行相应的风险登记,因为把每次的真实情况记录在社区风险登记册上,能够保证社区的风险变化过程和风险应对方案都有据可查。社区风险登记是一个动态记录过程,国际上不同的社区已经形成了较为成熟的风险管理流程和框架,具体做法值得借鉴。风险登记项目一般包含风险代号、风险分类、后果描述、预计发展情况、发生可能性、影响评估、风险等级、规划中的应急能力(现有的控制措施、应具有的应急能力)、主要责任者、登记有效期和风险优先级等内容。[11]

我国社区风险登记的基本内容主要包括七项:风险代号、风险分类、后果描述、风险可能性、影响估计、风险等级和主要责任者。近年来,各地积极推广和普及社区综合性应急预案,但在基层治理中,由于对应急预案的重视程度不够,使得不同类型的社区应急预案在内容上大同小异,没有结合社区特点进行风险识别、排查和登记。很多风险登记过程流于形式,城乡社区应急预案甚至出现混同现象,[12]对此可称为社区风险管理的“点”失灵。

情景构建是针对国内外历史上在相似情境中发生过的小概率事件、重大灾难或复合型的跨界突发事件进行分析、归纳和整合并将场景与未来该区域可能面临的重大风险有机结合,按照一定的逻辑关系对场景进行勾画和有序组合。在这些情景组合的基础上详细分析有效应对此类事件所需完成的各项关键任务,列出有效应对突发事件所必须完成的核心任务,并对完成任务的底线能力进行全面梳理、分析。[13]对于社区来说,情景构建是社区内的战略风险管理工具,在对社区重大突发事件风险研判的基础上可以确定区域内的情景清单并对每项典型风险开展情景构建,对典型风险进行实例化表征。从定义可以看出,我国对于情景构建的描述更多地是针对给人民生命财产造成巨大破坏和损失的风险即巨灾。从实践层面看,在2012年“7·21北京特大暴雨”后,北京最先开始巨灾情景构建。上海、广州等一线城市的巨灾情景构建始于2016年,截止目前,主要针对地震、城市内涝、地铁恐怖袭击、危化工业园区的安全生产等重点项目进行情景构建,提供情景构建专家建议和模拟实验的机构为中国安全生产科学研究院和国内几所顶尖高校。由此可见,我国尚未在各大中小城市全面推广情景构建,基层特别是社区层面尤为缺失。情景构建缺失使得针对社区存在的风险缺少预警和防范能力,对此可称作社区风险管理的“线”失灵。

社区风险地图作为社区应急预案的核心部分,需要根据各个社区的不同情况进行绘制。社区风险地图绘制不是机械的制图过程,应基于社区风险有效登记,集合小区居民、物业管理人员等共同商议社区每一处可能存在的风险。如果缺少对于每个社区特殊性的描述,就意味着未能有效识别社区系统风险,对此可称作“面”失灵。社区风险地图绘制是将社区内可能发生灾害事故的地点、可能性、应急资源方位、避难所位置等信息用图像进行标识并可视化地体现在地图中,以备突发事件发生时居民可以按图索骥快速自救,政府和社会救援力量也能够通过地图快速了解社区的人居环境信息。[14]

在熟人社区向陌生人社区转变过程中,城市社区逐渐出现了社区公共道德培育与建构、社区整合能力提升、社区建设、社区空间冲突化解和业主维权行动等问题,这些问题是与住房商品化改革相伴相生的。伴随着大量人员进城务工,部分农村社区由老弱妇孺组成的脆弱群体很难经受自然灾害、公共安全风险的侵袭。在推进新型城镇化过程中,如果说社区管理的重点是构建社区自治体系和社区行政管理服务体系,强化社区的自我管理和公共服务功能,那么,培育社区的重点就是构建社区共同体和精神文化生活体系,在精神层面塑造社区文化共同体。如果城市和农村社区都不同程度地存在共同体精神缺失问题,可称为社区风险管理的“体”失灵。

目前,无论是应急技能的专业化程度还是差别化定制型的公共服务都是城市和农村社区无法从行政层面有效提供的。资源受限势必会导致社区在风险或灾害面前承受更大的压力。也就是说,导致社区风险管理“点、线、面、体”失灵是社区应急资源受限。

(二)社区应急救援的人防、物防、技防“空置”

虽然社区应急救援任务并不复杂,但因急难险重的现实和专业程度的局限,社区应急管理在人防、物防、技防上均存在短板。

第一,社会力量参与社区应急救援积极性不高。社区应急响应队伍是以社区居民为主的自救队伍,成员应经过一系列的培训并持证上岗。社区应急响应队伍在搜集灾难信息、组织居民和志愿者、协助配置救灾资源、帮助處理非紧急状态事件、保障社区和居民安全等方面发挥着重要作用。目前,我国应急响应队伍建设还处于起步阶段。在我国西南等地质灾害多发地区,受经济发展条件所限和自然地理环境影响,近年来开展了较为系统的社区应急响应队伍建设工作,西南地区已成为我国社会力量参与社区应急救援最积极、最有影响力的地区之一。如广西从2013年开始进行社区应急响应队伍培训,截止2020年,广西在每个社区组建一支由20-30人组成的社区应急响应队的目标,其覆盖率尚未超过65%。[15]2015年,中美合作在四川成都开展了社区应急响应队伍培训,但整体的培训规模却在近几年不断缩小。[16]总体来说,虽然经过消防、民政等部门长期宣传教育,某些居民掌握了一些具体的逃生、自救、灭火技能,但尚未有成建制、具有一致行动规范、与政府和专业指挥体系衔接的业余救援队。另外,将社会组织纳入社区应急响应队伍工作开展得也不够顺利。如广州市从2015年开始通过“社工+义工”模式将社区可控人群全部纳入应急志愿者范畴同时加以专业培训,并与政府部门和共青团组织配合,将医务人员、志愿者纳入此范畴,还向社会公布应急志愿者招募计划,但后期因为缺少相关部门统一管理,在2018年机构改革过程中逐渐停止培训。

第二,社区应急救援服务站闲置或利用率低。如广州市天河区很多街道都配置了应急救援服务站,每个应急救援服务站都是参考国际标准建设的10平方米板房并配备了多种应急救援装备,每个应急救援服务站都有相对固定的40名应急志愿者。每个社区应急救援服务站会根据所在社区情况选配应急救援设备,主要包括细水雾灭火枪、推车式干粉灭火器、正压式空气呼吸器、救援起重气垫、双轮异向切割锯、多功能组合破拆工具等,设备种类多达19种,经费约6万元。这些应急救援服务站建成后,由于工作时间长,待遇低,很少有人愿意值守,使用率极低。[17]

第三,社区应急软件使用率较低。以国内首创的社区应急管理APP——“应急通”为例,主要功能有应急救助、应急知识宣教、应急预警信息发布、社区公告、生活应急等,几乎涵盖了社区居民应急管理范畴。“应急通”普及到社区及居民,充分发挥移动互联网优势,能够做到求援信号便捷发送,身边志愿者快速响应,应急信息准确无误,在突发事件的第一时间快速查找周边就近的志愿者、社区应急消防服务站、社区民警、医院、应急管理相关人员及机构,从而形成非常态工作以常态应对的良好格局。但上线之后因使用量过少,无法大范围推广,最后在2018年下线。

社区应急救援出现人防、物防、技防三方面“空置”的主要原因是资源利用率低。社区应急平台和应急救援服务站强调24小时值守,必要性和有效性都要打一个问号。社区应急管理软件覆盖社区基本信息、急救常识等内容,在增加了使用难度的同时降低了预警效率。此外,社区应急救援服务站单独建造板房和专人值守的模式也造成了人员和资金浪费。

三、敏捷治理:一个整体性行动框架

(一)敏捷性界定

所谓敏捷,就是在多变(Volatile)、不确定(Uncertain)、复杂(Complex)和模糊(Ambiguous)即“VUCA”(Volatile、Uncertain、Complex、Ambiguous 的缩写)的环境中能够快速反应。社区风险或者灾难发生的状态就是一个多变、不确定、复杂且模糊的“VUCA”状态。对于这样的状态,只有运用敏捷治理代表的快速反应机制才能得到改变。

敏捷治理是敏捷性在社会治理领域的延伸。事实上,到目前为止,对于敏捷性的定义,理论界尚未达成一致。比较有代表性的观点有以下几种:史蒂文·L·戈德曼等认为,敏捷性指的是面对不可预见的、充满变数的竞争环境而作出快速反应的能力。[18]桑切斯和纳吉认为,敏捷性不但指的是反应速度,还包括前瞻性地根据不可预见的变化、发生的意外情况进行企业要素的动态调整。[19]桑巴穆西认为,敏捷性指的是要在不断快速变化的市场中,迅速整合可重构的资源,提供客户导向的产品和服务。[20]

(二)敏捷开发与敏捷管理

敏捷性概念在軟件开发领域的应用延伸出了敏捷开发、敏捷管理等概念。软件开发领域专家大卫·M·安德森和B·约瑟夫·派恩二世从两个角度解释了敏捷开发的内涵:一种侧重从敏捷开发过程进行解释,即以客户为导向,持续地对基本产品进行改进,使之变型而形成“新”产品,快速引入市场;另一种侧重从产品自身敏捷性进行描述,即在柔性制造、准时制造等敏捷环境中开发产品,满足客户需要。[21]工程领域专家H·J·布林格、J·沃夏特和D·费舍尔认为,敏捷开发是一种迭代产品开发的方法,这种方法支持快速设计、快速制造,以快速响应市场和客户需要。[22]我国学者对敏捷开发也进行了定义,沈军营等认为,敏捷开发是充分运用现代网络信息、通讯技术敏捷地组织资源开发新产品并快速投放市场。[23]吕涛、赵辉认为,敏捷开发指的是企业采用速度领先战略,快速进行新产品开发和市场投入工作,以服务客户。[24]

学者们对敏捷开发的定义有共同之处,即都强调快速设计制造新产品并快速迭代进入市场,满足客户需要。但只在速度上做到敏捷快速响应显然不足以开发出客户真正需要的产品。基于此,埃里克·莱斯提出了一种最符合敏捷开发要求的产品迭代开发策略,即“最小可行产品”策略,最小化产品和快速迭代是这一策略的核心。[25]具体来说,就是根据市场变化快速地建立一个可用的产品原型,然后逐次快速迭代,每次迭代都交付一个可以满足用户基本需求的、可用的最小功能集合,直到最终做出可以完全满足客户需求的、客户预期的理想产品。敏捷管理是敏捷宣言起草人杰夫·萨瑟兰提出的,其于1993年发明了一套可以快速迭代、高效创新的软件开发方法并将其命名为Scrum,即敏捷管理法。Scrum的三大核心是动态性、审查性、调整性。动态性即系统永远处于运动和发展过程的一种特性。审查性即在运动和发展过程中需要不断审查存在的差异及问题。检测的频率和过程有密切关系,有效的审查要求审查人员必须具备必要的产品、技术、管理和过程的相关技能。调整性即当审查出的问题会影响到过程目标时,需要及时调整相关过程或过程相关因子,将损失降到最低。[26]产品开发一般有两个过程:定义过程和实验过程。定义过程往往描述一个可重复的生产过程,只要严格遵循过程中定义的每一步,就能生产出满足质量要求的产品,它是一个可预测的过程。在制造业,人们都会尽可能地使用定义过程,这样,才有利于批量生产并能大大减少成本。但当开发复杂产品时,有时没有办法明确过程中的步骤,强制执行定义过程反而会带来由于不确定因素而造成的大量返工。这时,采取实验过程的动态性开发就是一个好的选择。

(三)敏捷团队

杰夫·萨瑟兰将软件开发过程看作一个团队一起打橄榄球的过程,这个过程需要所有成员目标明确、信念一致、认真配合。其认为卓越优秀的团队、“冲刺”等是敏捷管理的核心要素之一。对于团队的规模,杰夫·萨瑟兰认为,必须保持团队的小而精,才能焕发出活力,效率也更高。这一观点与劳伦斯·普特南关于工作时间与效率的研究结果一致。研究结果表明,与小团队相比,大团队要花费5倍以上的时间才能完成小团队完成的任务。对于“冲刺”,杰夫·萨瑟兰认为是一种在较短时间内集中全部精力做出点成果的敏捷性时间管理方法。这种管理方法从周期性视角看待时间,所有的任务都必须设定一定的“冲刺”期,团队成员要在“冲刺”期到来之前完成任务。通过这种方式促使员工迅速完成可交付的“最简单版本”。[27]林光明提出了“团队敏锐度”的概念,并指明其核心是授权自主:即成员获得足够授权掌握自己的工作。自组织团队的重要特征在于成员不仅仅听令于上级,还能够决定如何完成自己的工作,才得以迅速对于客户、外界作出迅速的行动。[28]

(四)敏捷治理

敏捷管理法在软件开发领域的应用取得成功后,逐渐被许多企业应用到项目管理、程序设计乃至人力资源管理等多个管理领域,而后学界又把敏捷理念从企业管理领域推广到政府以及新兴领域,由此敏捷治理的概念也逐渐完整起来。2018年,世界经济论坛提出了敏捷治理的概念,作为第四次工业革命背景下思考政策制定问题的框架,其意味着“一套具有柔性、流动、适应性的行动或方法”。[29]

清华大学薛澜教授认为,敏捷治理的核心思想是针对新兴技术分享提出的一种治理理念和改革目标,同时提出了敏捷治理的五个维度,其中包括多主体协同治理、运用大数据分析和治理等。多主体协同治理就是通过治理主体广泛协商、群策群力实现参与式治理;运用大数据分析和治理是敏捷治理的核心环节,可以通过大数据技术的辅助构建一种去中心化的、分布式的、自组织的治理模式,通过发展自组织来提升治理活力和治理效率,为社会作出更多贡献。[30]葛天任和裴琳娜围绕高风险社会智慧社区建设的需要,认为利用新兴技术进行敏捷治理变革,构建敏捷治理体系,能够提升治理效能。他们以大数据为例,提出利用大数据大规模收集数据的功能可以进行突发事件风险预测,从而提高社区感知风险、应急响应和灵活决策的能力,化解社会冲突风险。[31]颜海娜和唐薇提出将敏捷治理作为基层公共卫生危险防控的一种新机制。认为通过敏捷治理可以实现治理关系、治理工具、治理方式的创新,变传统治理中的管制关系为互动关系、人工工具为数据工具、被动治理为主动治理,从而提升社区应急响应水平。在此基础上,他们还提出了社区敏捷治理机制的实践运行策略,即群防群治、数据驱动、技术助防和服务带防。[32]

四、优化社区应急管理体系的建议

(一)以敏捷治理强化社区风险管理的实用性

第一,社区风险登记:建立具有动态性、审查性、调整性的社区风险登记制度(见下表)。目前,我国大多数社区习惯于灾后补救而轻视对社区发生的灾难类型、发生频率、根本原因、影响范围等进行前期追踪、研判和预测。从韧性社区理论来看,尽管诸多社区安全事故具有偶发、不可预测等特征,但对于公共安全事故而言,应该是预防为主而非应急为主,是全过程的监管而非事后应急和追查,因为较严重的公共安全事故一经发生,其损失就占到了整体损失的90%以上,应急救援最多只能减少10%的损失。因此,一方面社区风险登记制度要具有动态性,另一方面对于风险应对要有可审查性和可调整性。表中登记了风险监控与预警中的复查期限、修改记录,强调风险发展过程中审查的重要性。风险登记有助于风险主要责任者找到风险诱发因素,从源头上控制风险。而在风险应对规划登记环节,充分考虑风险应对措施的资金制约条件和采取当前风险应对措施可能带来的二次风险,使风险登记对风险管理的指导更具有调整性。

第二,社区风险地图绘制:构建信息透明、群策群力的治理网络。社区治理对参与式治理、协商民主等治理机制有着天然的亲和性。可以说,践行群众路线是对基层治理的刚性要求。敏捷治理强调的是“深井”间的壁垒被摧毁,多进行面对面的沟通。社区风险地图是构成社区应急预案的主体部分,但现在的社区风险地图更像是方案而非预案,原因在于社区居民对于风险地图了解得过少。社区风险地图绘制是社区风险识别的过程,在此过程中,可以基于敏捷治理的去中心化网络沟通方式进行群策群力的集体参与式绘制。这种参与式治理既可以增加社区居民对于社区公共事务的关注度和认知度,也可以有效打破社区不同管理部门之间的信息壁垒,形成沟通透明、决策去中心化的治理网络。

第三,社区风险情景构建:聚焦核心功能,快速迭代。社区进行风险情景构建与项目研发相似。以国内某知名上市公司研发中心敏捷组织开发项目为例:在研发中心敏捷转型之前,内部需要同时面对多个业务场景、多个不同的任务产出目标,这就要求员工具有综合专业能力及项目管理能力。但该企业“研发+管理”综合型的人才密度不够,产品开发速度较慢,产品开发质量也不过关,严重影响了业务开展。通过组织诊断,围绕敏捷组织的典型特征及业务发展的诉求进行综合分析,首先将研发中心拆分为业务研发、技术应用研发及基础架构研发三大功能,然后将业务研发嵌入各业务场景敏捷单元中,让业务单元对其进行考核,总部研发中心进行技术指导。这样,由过去的业务部门提报研发需求到与业务部门一起研讨、探索、确定研发需求,形成了“业务—研发—产品”一体化的快速产品开发体系,提高了产品开发、迭代的速度。[33]社区突发事件情景构建本质上也是项目管理,可以借鉴上述过程中的敏捷方式,按照“情景—任务—能力”的逻辑主线依次划分不同的业务单元,聚焦核心任务,在能力不足时借助科研机构的远程指导,由社区居民提报风险点,以社区居民为主体,群策群力。灵活运用敏捷治理的快速迭代方式,最初不必力求完美和面面俱到,而是在实践中不断完善。

第四,社区共同体构建:“六方联席会议”促进多元共治。各地在社区治理创新过程中日渐形成了多元主体参与模式。一般来说,社区治理中的多元主体包括社区综合党委、社区工作站、社区居委会、社会组织、辖区单位、社区居民等,多元主体参与社区治理意味着要整合各种力量共同参与社区建设。社区风险管理就是要建立多元主体参与社区风险治理模式,这一模式能够在社区形成“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与”的基层治理新格局。

社区共同体不仅可以在社区防灾减灾上发挥重大作用,在基层宣传工作上的作用也更加凸显。如在2021年暑期防疫过程中,由于有“东京奥运会”“郑州暴雨”等重大事件,使得公众在一定程度上忽略了南京疫情的严峻性。对于疫情信息的“选择性忽略”或者“常態化”的心理,社区共同体可以有效聚焦社区居民的关注点,积极宣传防疫政策和措施,将防灾减灾信息有效传递给社区居民。

(二)以敏捷治理增强社会应急救援的可用性

可用性是指在某个考察时间系统能够正常运行的概率。利用敏捷治理可以优化社区应急人防、物防和技防实践中由资源利用率低导致的资源浪费,使社区应急救援资源得到合理高效利用。

第一,人防上运用“小而精的团队”。在社区救援力量进行简单搜救、应急疏散时成立三人小组。每个行动小组不少于三人,一人为组长,负责指挥联络并始终与社区综合应急救援队队长保持沟通;另安排两人组成搭档,执行搜救和疏散任务。这种组织方式可以有效缩小管理幅度,降低沟通成本,使敏捷单元进行救援时更加灵活机动。在一些具体防灾工作中,也可以运用这种三人小组模式。如在新冠肺炎疫情防控中,广州市首创并逐步推广的社区防控模式——村居干部、基层民警和医务人员组成的三人小组,全面入户排查重点人员,筑牢社区防控的第一道防线。在“小而精的团队”人员构成上,可以拓展到社会组织、企业救援力量和外卖、快递人员等,这样,能够在一定程度上增加社区救援力量。相对于行政力量,市场力量具有特定领域的专业性优势。如2020年疫情暴发初期,由于负责捐赠物资分发处理的红十字会缺乏应对经验,出现了物资分配不均、信息不公开透明、物资信息登记错误、物资发放不及时和随意领取等问题,其后由九州通医药集团旗下的医药物流公司协助红十字会进行仓储运输管理,在两小时内即完成了物资入库和分发工作。在无接触配送方面,2020年11月19日,国家标准《商品无接触配送服务规范》(GB/T39451-2020)由中华人民共和国市场监督管理总局和中国国家标准化管理委员会发布并实施。该标准由中国商业联合会、中国国际贸易促进会商业行业委员会、美团及全国多地区标准化研究机构参与起草,是在中国国际贸易促进会商业行业委员会发布的团体标准和美团外卖的企业标准基础上的升级版,对无接触服务中的服务要求、服务流程、异常情况处置和服务质量控制等方面提出了具体要求,为保障疫情防控中无接触配送服务提供了方向指引和操作规范。所以,相较于配送到街道再转交居委会的模式,利用美团、京东等大型外卖、物流平台进行无接触配送,其效率会大大增强。

对“小而精的团队”的任务布置可以采用敏捷团队中的“冲刺”管理方式。“冲刺”管理是利用一个周期性的视角去看待时间,它会让救援行动有明确的截止时间,让救援力量有紧迫感。一次只解决一个问题,会让救援力量目标明确、方向唯一,避免在复杂多变的环境中分散注意力和延误险情;会让救援过程中的关键任务变得有始有终,做到件件有着落,事事有回音。[34]

第二,物防监管遵循“分布式”管理原则。现有社区应急救援服务站通常由各区财政支持,区一级应急管理部门进行统一配置和管理,这使得基层应急管理部门在人手不够的情况下无法有效监管社区应急救援服务站的使用情况。

分布式控制模式下,一个次级单位(主级单位下属的核算单位)可以自主进行自我控制并独立应对变化,在出现问题时也能够进行自我修复。就社区应急救援服务站监管而言,可以交由社区附近的24小时商业超市或者便利店进行日常代管。如日本在灾害发生后,长期使用便利店作为周边社区的生活物资运输终端,尤其在新冠肺炎疫情防控中,日本便利店很好地兼顾了平时使用和紧急使用,成为灾害发生后居民获取生活物资和应急物资的主要途径,实现了社区商业设施网络与生活物资应急配送终端网络的融合,对我国具有借鉴意义。[35]以我国疫情期间社区物资配送为例,各大零售平台和物流公司基本上都建立起了智慧供应链和前置仓储的“数据中台”。政府可以向企业征用此部分系统和数据来进行封闭区域的生活物资需求预测、调度优化、靶向分配和居民特殊需求分析等。这一方面为中小型商超提供了订单分析和精准匹配的可能,另一方面能够为政府应急管理部门决策提供数据支撑,避免或降低不必要的损失。同时还能够根据网购消费记录(现实中,对于不会网购的老人,基层工作人员已经进行了特殊照顾,每日上门进行对接和服务,所以在此不包括这部分群体)对区域内的低收入困难群体进行筛查鉴别,进而出台多项特惠措施,如加大政府储备冻猪肉降价惠民力度、推行“特价蔬菜包”、着力解决特殊群体保供工作等。未来我国可以将社区周围便利店纳入应急服务设施管理中,基于人口分布规划街坊尺度、布局均衡的便利店网络制定扶持政策,引导便利店均衡发展,适度提高地方品牌集中度以提高灾后救援组织效率,从而实现平战结合、政企合作、分布均衡、组织高效的生活物资应急配送终端体系建设目标。

第三,技防上使用“最小可满足产品”。不管是社区应急指挥平台还是社区应急管理APP都应该聚焦核心功能,从求“全”改为求“简”。过多的信息和功能在给使用者带来不便的同时也不利于快速应对急难险重情况。由此看来,社区应急指挥平台的核心功能应聚焦现场指挥和信息报送,社区应急管理APP应聚焦一键上报险情和预警响应。

在这样的“最小可满足产品”设计过程中,一方面可以节约大量人力、物力,使得短期全方位覆盖成为可能,另一方面可以有效检验在应急管理过程中社区居民的哪些需求是真实存在的,这也是敏捷治理的具体体现。在数字政府建设过程中,有时会出现按照公众的意见不断完善直到全部完善公众还是不满意的现象,这是因为没有找到公众的核心需求。“最小可满足产品”验证的不是开发出的系统或者小程序而是需求。所以,技防过程中不应追求系统或者小程序的完善程度,而是要追求快速地拿出一个原型来,用这个系统或者小程序原型交付给目标居民去验证。只有验证了需求的真实存在,才需要投入大量资源进行研发和推广。

综上所述,因为社区应急管理体系先天具有“VUCA”的特点,适用于敏捷治理来改变资源不足和资源利用率低的局面。其中,结合敏捷治理的具体应用,在社区风险管理上可以通过参与式治理和去中心化网络进行社区风险登记、群策群力绘制社区风险地图,并且通过聚焦核心功能进行社区重大风险情景构建,在实际应用过程中不断快速迭代,而贯穿整个社区风险管理的关键就是敏捷团队要运用“六方联席会议”模式解决社区风险识别和自救参与群体问题。对于社区应急救援来说,敏捷治理的适用性更加广泛。在人防上力推“小而精的团队”,缩小管理幅度,减少沟通成本;在物防上倡导分布式原则,将社区应急物资和险情发生时的生活物资保障交由民间资本和社会力量监管;在技防上推出“最小可满足”社区险情预警和响应系统或者应用程序。

【参考文献】

[1]World Economic Forum. The Global Risks.[R],2012.

[2][4]周永根,李瑞龙.日本基于社区的灾害风险治理模式及其启示[J].城市发展研究,2017,(5).

[3](德)斐迪南·滕尼斯.共同体与社会:纯粹社会学的基本概念[M].林荣远译.北京:北京大学出版社,2010.

[5]金晓霞.不设防农村与高风险城市之痛[J].中国减灾,2011,(13).

[6]石家庄抗疫进行时:流调溯源挑战巨大,农村疫情防控薄弱環节凸显[EB/OL]百家号,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1688149509534880506&wfr=spider&for=pc,2021.01.06.

[7]刘威.制造边界:业主行动与秩序缤纷的社区[M].北京:社会科学文献出版社,2018.

[8]俞祖成.社区公共危机管理指导手册[M].上海:上海人民出版社,2020.

[9]陆继锋.我国城市社区公共安全治理实践与对策建议[A].中国城市公共安全发展报告(2018~2019):中国城市公共安全指数评价(公共安全蓝皮书)[R].北京:社会科学文献出版社,2019.

[10]韩菁雯,雷长群.社区风险管理标准化流程研究——基于美国社区风险管理启示[J].城市发展研究,2020,(4).

[11]R.E.Higgins.The Importance of A Risk Register inRisk[Z].[2013-01-12].http://www.roughnotes.com/rnmagazine/2013/january/2013_01p034.html.

[12]吕孝礼,张海波,钟开斌.公共管理视角下的中国危机管理研究——现状、趋势和未来方向[J].公共管理学报,2012,(3):112-121+128.

[13]曹海峰.非常规突发事件应急预案研究——基于情景构建的视角[M].北京:社会科学文献出版社,2018.

[14]应急管理部国家减灾中心.社区应急指导手册[M].北京:地震出版社,2020:18.

[15]洪长安.“八桂应急先锋”社区响应队基础培训教程[M].北京:应急管理出版社,2020:67-70.

[16]吴迪,张文静,胡静等.构建我国社区灾害医学救援力量的思考——以中美合作社区应急响应队培训项目为例[J].中国急救复苏与灾害医学杂志,2017,(5).

[17]陆敬平.“社区应急服务站”有为方能有位[N].羊城晚报,2016-01-11.

[18]Goldman,S.L,Nagel,R.N.Preiss,K.Agile Competitors and Virtual Organizations:Strategies for Enriching the Customer[R].Van Nostrand Reinhold,New York,1995.

[19]Sanchez,L.M.,Nagi,R.A Review of Agile Manufacturing Systems[J].International Journal of Production Research,2001,(16).

[20]V.Sambamurthy,Anandhi Bharadwaj,Varun Grover.Shaping Agility through Digital Options:Reconceptualizing the Role of Information Technology in Contemporary Firms[J].MIS Quarterly,2003,27(2).

[21]David M.Anderson,B.Joseph PineⅡ.Agile Product Devevelopment for Mass Customizatiom:How to Develop and Deliver Products for Mass Customization,Niche Markets,JIT,Build-To-Order and Flexible Manufacturing,Irwin Professional Pub,1997.

[22]H.J.Bullinger,J.Warschat,D.Fscher.Rapid Product Development—an Overview[J].Computers in Industry,2000(6).

[23]沈军营,傅谦,严隽琪等.敏捷产品开发的研究[J].计算机工程与应用,2000,(1).

[24]吕涛,赵辉.敏捷产品开发:利益与风险[A].管理科学与系统科学研究新进展——第7届全国青年管理科学与系统科学学术会议论文集[C].2003.

[25](美)埃里克·莱斯.精益创业[M].吴彤译.北京:中信出版社,2012.

[26]Boehm B Turner R,Balancing agility and discipline:aguide for the perplexed[M].Boston:Addison-Wesley,2003.

[27][34](美)杰夫·薩瑟兰.敏捷革命:提升个人创造力与企业效率的全新协作模式[M].蒋宗强译.北京:中信出版社,2017.

[28]林光明.敏捷基因:数字纪元的组织、人才和领导力[M].北京:机械工业出版社,2020.

[29]World Economic Forum,Agile Governance Reimagining Policy-making in the Fourth IndustrialRevolution.White Paper[R].2018.

[30]薛澜.第四次工业革命将给我们带来什么?[J].金融经济,2018,(13).

[31]葛天任,裴琳娜. 高风险社会的智慧社区建设与敏捷治理变革[J].理论与改革,2020,(5).

[32]颜海娜,唐薇.基层重大公共卫生风险防控中的敏捷治理机制——基于H街道的新冠肺炎疫情防控个案分析[J].华南理工大学学报(社会科学版),2021,(1):113-124.

[33]李文波.敏捷转型:智能商业时代的组织变革[M].北京:电子工业出版社,2019.

[35]姜凯凯,高浥尘,孙洁.依托便利店构建生活物资应急配送终端体系——以日本便利店的灾后救援经验为例[J].国际城市规划,2021,(5).

Research on Community Emergency Management Based on Agile Governance

Wang Yu

Abstract:Community is the basic unit and the key link of social governance.However,the community governance mechanism emphasizing multi-party governance and cooperation has not yet been fully established for the moment, causing such problems as insufficient resources and low resource utilization with community emergency management. Moreover,the tight schedule,arduous tasks,and harmful risks have further highlighted the above-mentioned conflicts in the face of emergencies in the community.In this regard,practical exploration based on agile governance may be carried out from the perspectives of community risk management and community emergency rescue.This involves specific measures like establishing the community risk registration system,constructing major risk scenarios,drawing the community risk map,building the collaborative community,and the civil,physical and technological defense for community emergency rescue to which agile governance may apply,thereby optimizing the community emergency management system.

Key Words:community emergency rescue;agile governance;social risk governance;decentralized network