迭代、再造与想象:有声读物再媒介化逻辑与未来场景*

□文│屈高翔 梅雨浓

《出版业“十四五”时期发展规划》中指出,要壮大数字出版行业,大力发展数字出版新业态,催生传统出版与数字业务相融合的新型出版形态。[1]有声读物作为数字出版和阅读的新兴市场呈现出良好的发展潜力从而引发关注,不同类型的移动有声阅读和音频服务成为行业新的增长点。不管是在内容提供上,还是在音频传播环节,新的行动者入局,传统出版和数字平台相互融合,使有声读物作为知识生产的新形态呈现出丰富多彩的局面。

随着技术发展,有声读物不再仅仅局限于将传统原始的印刷读物或者将现场表演转换成音频格式,而是以平台为依托进行原创音频内容生产,催生出播客、广播剧等新的有声读物样态。从早期口头朗诵、印刷书到磁带、CD再到现在的移动数字音频平台,有声读物作为一种融合产物经历着新旧媒介的竞合与迭代。美国学者戴维·博尔特和理查·格鲁辛在《再媒介化:理解新媒体》中提出了“再媒介化”的概念。再媒介化(Remediation)具有直接性(immediacy)和超媒介性(hypermediacy)的双重逻辑。前者是指媒介为了实现用户虚拟的在场,会不断擦除自身,让用户意识不到媒介的存在,它意指一种透明性和即时性。后者则显示了媒介的复杂性和层次性,新媒介具有与旧媒介不同的表征(representation),新媒介通过这些表征向用户强调自身的合法性。[2]新旧媒介在两种相悖而又共生的逻辑下相互影响、相互吸收、相互调节,实现融合。在有声读物的再媒介化过程中,它不断从旧媒介中继承内容、表达,同时也作为新媒介生成并彰显新的文本、形式和意义。为了更深入地理解这一转变和融合的过程,从再媒介化角度观照有声读物的融合过程和作为知识生产的新形态有一定必要。基于此,本文提出以下研究问题:有声读物呈现出怎样的再媒介化过程和融合逻辑?其再媒介化对既有传播过程有着怎样的改变?有声读物又有着怎样的未来发展面向?

一、上升的螺旋:有声读物再媒介化的双重逻辑

有声读物的再媒介化过程同时建立在朗读、印刷本以及传统文字转音频有声读物三种媒介的基础上。一方面,有声读物向这些旧媒介“致敬”,吸收其部分形式和内容;另一方面,有声读物自身也作为旧媒介的“竞争对手”,呈现出新的表征。

1.历时逻辑:直接性

在《理解媒体:人类的延伸》中,马歇尔·麦克卢汉描述了从口头和书面文化到印刷文化的发展过程。“在写作被发明之前,人类一直生活在声音空间中:无边无际,没有方向,没有范围,在内心的黑暗和情绪化的世界中充满原始的直觉和恐惧。演说成为这片沼泽中的社会图纸”。[3]从口语到文字再到电子传播是从听觉空间转向视觉空间,再回归于具有现代性的听觉空间。

口语传播时代的朗读为有声读物提供了基本逻辑。在古希腊罗马时期,公共阅读和公开诵读逐渐盛行,朗读内容包括神话史诗、故事,公告等;而到中世纪中期,朗读已变成一种仪式性的集体活动。朗读和口述是一种“在场”的、未经媒介化的传播,声音作为直接媒介工具和共同在场赋予了传播直接性(immediacy),而这正是后期媒介竭力追求的目标。文字的出现将人类从“听觉空间”带进了“视觉空间”,尤其是印刷术使视觉凌驾于其他感官之上,秩序化、结构化的文本使人视觉接收和思维变得更为条理化,也使得更广泛的深层阅读和知识接收成为可能。因此自15世纪中期古登堡印刷术的出现,朗读口述彻底成为文字印刷的副产品而存在。

麦克卢汉认为,电子时代是“听觉空间的回归”。从1877年爱迪生发明留声机,到盒式磁带再到物理光盘及数字MP3,有声读物从朗读口述的起源转移到了真正作为一种技术媒介的发展道路上来。媒介环境学派代表人物沃尔特·翁在其著作《口语文化与书面文化:语词的技术化》中用“原生口语文化”(primary orality)指代不受文字和印刷知识影响的口述文化,用“次生口语文化”(secondary orality)指代电子时代的口语文化。次生口语与原生口语十分相似,包括参与感和在场感,但是次生口语是建立在书写和印刷基础上的再媒介化,因此是一种更深思熟虑和自觉的口头表达。从留声机到磁带光盘到现在移动音频平台,媒介物质性的改变使得有声读物移动便携和海量存储成为现实。

因此,有声读物再媒介化的历时性逻辑是一种对直接性(即时性)的不懈追求,用户渴望透过媒介,与内容直接建立联系。尽管这一逻辑常用来描述视觉呈现,实际在听觉上也同样如此,这种追求驱动着有声读物技术媒介不断迭代。电子时代直至如今的智能传播时代,机器合成与声音复刻提高了内容生产效率,算法感知与推荐也增强了有声书传播的个性化与动态化。相较于理性、结构化的文字印刷,听觉空间的回归似乎将知识生产从文字中得以解放,不再拘泥于封闭性文本之中。

2.共时逻辑:超媒介性

在有声读物的再媒介化过程中,除了直接性的历时逻辑,还存在着一种超媒介性逻辑,即多种媒介结合在一起,提供一种全新的“随机访问”的媒介体验。在某种意义上,超媒介性是对直接性渴望的一种平衡,它承认多重媒介行为并使之可见。在数字媒体时代,这种超媒介性无疑更为显著。

和传统的印刷书、磁带、CD相比,移动音频平台是一个融合了声音、图像、文本甚至是动画视频等多重媒介的空间。尽管这类平台被视为是电子时代的听觉空间,但视觉呈现仍在其中占据了重要作用。以“喜马拉雅FM”为例,在该APP首页设置了不同板块、不同系列,几十个内置链接构成了异质空间,用户与界面进行交互,实现不同媒介间的跳转。一方面,用户作为主体,拥有自主权可以随意选择进入某个媒介空间,这体现了直接性;但另一方面,界面上提供交互功能的按钮和图表,作为媒介化的表征阻碍着直接性的实现,这些表征提醒着用户,他们正在使用一种不同以往的新媒介,而这种媒介带来的便利和优势是旧媒介不曾有的。

这种超媒介性与当前的数字媒介文化息息相关。有声读物的盛行很大程度上是依托于平台经济的崛起,数字平台构建的多边市场框架影响甚至塑造着不同行动者及其行为方式。而网络音频平台凭借着移动技术优势,适应用户独特时空的信息需求迅速使有声书成为行业增长焦点。这些移动音频不仅仅包括有声书,同时也是囊括脱口秀、新闻等不同原创音频内容的互动社区。这类平台通过丰富的内容和社群生态使得听觉空间富有延展性和层次感。

二、无声的变革:有声读物引致的数字出版模式再造

数字技术的介入使有声读物从印刷书籍的副产品逐渐走向中心,成为数字出版流程中的重要角色。音频产业的快速崛起使其自身成为关注的焦点,业界和学界惊讶于有声读物的飞速增长。但是,其数字化过程及带来的出版流程与传播方式变革似乎并未得到过多的关注和深入的讨论。罗伯特·达恩顿曾针对18世纪欧洲印刷出版提出过传统出版业的通用模式。2013年,美国学者雷·默里 (Ray Murray)和克莱尔·斯夸尔斯(Claire Squires)也曾在此基础上提出“数字出版的传播流程”。此模式尽管呈现了较为完整的传播闭环,但缺少对媒介形式的区分,基于视觉的阅读和基于听觉的阅读本质上并不属于同一种阅读实践。因此需要将有声读物这一媒介形式的出版传播模式放在当下中国语境中进一步探索。

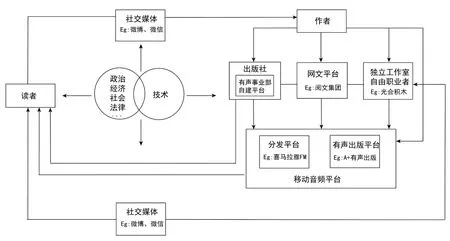

1.边界再造:主体勾连建构行动者网络

有声读物的出版传播流程是从作者进行内容生产开始的。纸质书一般经由出版社出版,而以网络文学为代表的电子书则在各大网文平台发布,例如起点中文网、晋江文学城等。有声书的制作可能由出版社设立的有声事业部甚至是自建平台进行,例如山东教育出版社推出的“小荷听书”平台,该平台针对师生群体,能够在不同客户端播放,内容不仅包括有声读物,还包括视频课程、动漫等多种形式。但考虑到资金、技术以及流量等现实因素,部分出版社也可能与第三方有声平台合作或者直接将版权出售给平台,交由平台制作与分发。此外,内容生产的多元化和去权威性也让作者可以直接跳过出版社的把关,与第三方有声平台合作,利用其专业主播、技术及流量资源。

有声出版平台、分发平台、独立工作室和自由职业者三者之间联系紧密,相互勾连。一般来说,有声平台往往包括出版制作平台和分发平台。例如“喜马拉雅FM”,它不仅仅是综合性分发平台,与出版社、网文网站、广播电台以及自媒体等合作,集成了丰富的有声资源,同时它也有自身的“A+有声出版平台”,具备专业的主播、技术资源对接内容生产。而对于“猫耳FM”等主打广播剧和二次元音频社区的平台来说,对声音资源要求较高,在平台拿到版权后往往由专业的独立工作室进行产品制作。在有声市场中,也包括“小宇宙”这类基于RSS(简易信息聚合)技术的泛用型客户端平台,这类播客平台往往由自由职业者生产和制作内容,侧重内容的知识性和文化性。除了主要的听书功能外,有声平台同样能够为读者提供社区服务,读者通过平台连接形成基于趣缘的小圈子,同时能够进行内容的传播和二次创作。不同机构之间协同与竞合的趋势愈发明显,相互关系也愈发复杂多变,原有的“围墙式”独家内容体验或策略不再有效。这种趋势使得数字出版业的边界不断拓宽和模糊,新的竞合形式和产品形态不断涌现。

行动者网络理论认为,行动者所处的具体位置往往是由关系决定的,网络中的关键性节点由于联结着不同行动者,关系更为复杂,往往实际拥有着更高的权力地位和话语权。在有声读物出版模式中,可以看到有声平台作为关键节点,可以同时连接作者、出版社及自建平台、网文平台、独立工作室及自由职业者、读者等不同行动者。这种“超级联结”使平台拥有更多的权力,这具体体现在资金、技术、流量优势上。

图1 有声读物的出版传播模式

2.流程再造:智能化出版加快行业流速

有声读物对数字出版的流程再造主要体现于传播闭环的流速加快。美国社会学者曼纽尔·卡斯特曾在分析网络社会时提出“流动空间”这一概念,即网络社会下,一种以流动为主要特性的新空间形态产生了,包括资本流动、信息流动、组织流动、技术流动及符号流动等。这种流动性也深刻体现在有声读物对数字出版模式的再造逻辑中。[4]

一是关系的流动化重组,不管是组织与组织,还是组织与个体,抑或是个体之间的关系都变得更加灵活多样。例如个体能够越过机构把关直接在平台发布内容,信息以颗粒化、交互性的方式高速流动。

二是智能化出版的趋势加快了这种流动性。在内容生产上,语音合成和声音复刻技术能够提高语音录制速度,降低内容生产成本,提高内容生产效率。当下,一些有声平台如讯飞有声APP,只需要花费几分钟便能对喜欢的明星、主播甚至是自己的声音进行复刻,完成有声书内容的朗读;在分发上,平台算法也能根据用户所在不同的时空与场景推送相应的内容,使信息分发和接收更为精准;在营销上,数据监测和分析能够根据相对清晰的用户画像制定营销策略,实行广告的精准投放。

需要警惕的是,流动关系的逻辑和上文所说的行动者网络中形成的权力关系不谋而合。高速流动同样也易带来内容泛滥和版权纠纷问题。因此,需要有相对稳定的立法和政策实践对这种高速流动性进行中和。

三、伴随的想象:有声读物的未来面向

有声读物有着即时性和超媒介性的双重逻辑,同时作为再媒介化产品对数字出版传播流程带来了改变。那么,这种媒介逻辑为有声读物铺垫了怎样的未来发展面向?笔者将基于有声读物的可供性对其未来发展进行探索和锚定,可供性是美国心理学家詹姆斯·吉布森在生态心理学提出的概念,指人在特定场所行动的可能性,强调人与环境的关系。将这一概念放置进媒介学视野中,即媒介技术给用户提供的行动可能性。笔者基于可供性提出新的分析框架,即从物质终端、内容生产和关系三个维度锚定有声读物的未来发展面向。

1.物质:媒介消融创新场景可能 具身认知塑造通感体验

出于再媒介化过程中对直接性逻辑的追求,作为物质的有声读物从留声机、磁带、CD光盘迭代到现在的移动设备,可以明显看出其逐渐便携化、隐形化的特点。与视频媒介不同,有声读物一直以来作为阅读的副产品,有着天然的兼容性,这对于处于传播链条中的传者和听众有着不同的意义。对于传者来说,逐渐便携甚至消融的物质形态能够与丰富的场景相融合,发掘新的可能性。在万物皆媒的泛媒体化时代,声音可能作为一种媒介属性被放置于其他硬件设备、应用程序或是内容语境中。

对于听众来说,有声读物也为其创造了不同于印刷书或电子书这类视觉媒介的具身体验。麦克卢汉认为,视觉空间的特点在于对远处某物的感知,视觉在看见的主体和被看见的客体之间总是有一种距离和界线。而听觉空间的特点是某物向主体移动,从而产生一种更亲密的体验。[5]从根本上说,这种客体性和主体性的差别导致了一次只做一件事和同时进行多模态感知的不同。

在碎片化的后现代社会中,人们的时间变得不再是条块和线性的,时间与时间之间的区隔愈发模糊,这使得多数人很难在静止的场景中集中精力,排除外界干扰进行阅读。相较之下,伴随式的有声阅读并不需要过多占据身体,反而能够给身体带来自由的、通感式的体验。

2.内容:知识嵌入满足用户需求 有声陪伴提供情感出口

一直以来,有声读物作为一种阅读实践被视为是通俗大众的,难以进行深度阅读和思考,一些业内人士也表示大众图书相较于教育类和学术类图书更适合做成有声书。[6]相较于印刷书带来的线性分析和思考,声音媒介本身的属性似乎影响着其内容调性。

哲学家迈克尔·波兰尼曾将个人知识划分为显性知识和隐性知识,前者是一般意义上能够以书面文字、图表或数学公式加以表述的系统化知识,后者是未被表述的、在做某事的行动中所拥有的经验性的知识。[7]美国学者史蒂芬·科尔也将科学知识分为核心知识和外围知识来概述那些已被证实的知识和未经普遍认可的知识之间的区别。[8]这说明知识生产并非是界限分明的条块式结构,而是一种向心的扩散式结构。

有声读物的媒介属性尤其适用于隐性知识和外围知识的嵌入,这主要体现在两个方面。一是知识付费。近年来我国知识付费的市场规模从2015年的15亿元增长到2021年的675亿元,越来越多的用户愿意为内容买单。这类付费类有声产品并非是固化的知识,更多是经验的分享和传授。这类隐形知识适配了声音媒介的灵活性和当代人碎片化的生活特点。二是泛文化类播客,即早期文化节目在当下逐渐泛化的新形态,内容主题包括文学艺术、社会时事、金融创投等,主题贯穿社会生活各个方面。这类播客节目同样作为隐性知识,一定程度上满足大众的精神审美和文化需求。

青年群体已经成为有声读物的主要听众。对于这类人群来说,一方面是因为碎片化时代的知识需求,另一方面也是倦态社会中的情感需求。现代社会中高速流转和缺乏自我的生活,使得人们希望寻求一个自我的空间。有声读物所营造的声音环境无异于流动社会之中的栖息之地。带上耳机,沉浸其中,主体或许能暂时逃离现实空间,随着主播的声音陪伴获得真实的情感体验。

3.关系:多元连接促进意义共享 声音社交重构文化生态

在上文提到的有声读物传播链条中,数字技术的介入为各方行动者的连接和互动提供可能。除了出版商、分发平台以及独立外包机构等中观组织的连接和互动,有声平台也成为用户与文本、用户与作者、用户与用户之间连接的桥梁。一方面,用户能通过弹幕、评论等功能实现共同在场。例如“小宇宙”播客中的时间戳功能,用户可以对音频中感兴趣的时间截点进行点赞和评论,给予收听用户较低门槛表达观点的方式,引发其他用户共鸣,同时也能使内容制作者更清晰地了解用户对内容的兴趣点,巧妙地实现三者的连接。另一方面,用户基于趣缘的分享和交流也能构建出共同的听觉社区,甚至是进行内容再生产。

数字化重构了有声读物内容生产以及用户之间的关系,这种改变从根本上说也是文化生态的改变,即知识与情感耦合、专业与非正式群体同构的有声文化生态。

四、结语

有声读物从边缘化的副产品逐渐走向受人瞩目的增长焦点,其变革者的角色和作用愈发凸显。伴随平台化发展以及播客、广播剧等新形态不断涌现,有声读物作为再媒介化产物,其发展遵循着相互矛盾又共生的直接性和超媒介性的双重逻辑,并伴随着媒介生态的变化,带动数字出版模式边界与流程的再造。根据有声读物的媒介可供性,物质、内容及关系成为锚定有声读物未来发展的重要维度。出于直接性逻辑,逐渐消融的媒介为拓宽新场景提供更多可能,而听觉塑造的声音环境也给使用者带来更自由通感的体验。在内容上,知识和情感成为有声读物发展的主基调;而在关系上,多元化连接实现共同在场,基于趣缘的协同生产和社区圈层的形成也将一定程度上重构原有的有声文化生态。