平台自我优待的竞争法规制

曹 汇

一、问题与背景

自我优待(Self-Preferencing)是指企业对自己的关联企业进行优待、扶持的行为。自我优待并不是一个全新的问题,在各行各业中都普遍存在。这种现象受到关注是自2017年谷歌购物因为操纵搜索结果将自家产品放置于更显眼的位置而受到欧盟反垄断处罚开始(1)See EU Case AT. 39740 Google Search(Shopping), Commission Decision of 27 June 2017(EC)1/2003.。2020年美国众议院司法委员会发布的《数字市场竞争状况调查报告》(下文简称《报告》)就多处列举了四大平台巨头——脸书(现已更名Meta,本文沿用报告称谓)、谷歌、亚马逊和苹果的自我优待行为。报告给予了自我优待负面评价,甚至主张用剥离关联业务的手段来解决这一问题(2)参见陈永伟《美国众议院〈数字市场竞争状况调查报告〉介评》,《竞争政策研究》2020年第5期。。美国《创新及线上选择法》(草案)就涉及了规制自我优待的条款,众议院的草案明文列举并禁止13种被认为构成歧视性的行为,参议院的对应版本是7个(3)孙远钊:《美国反垄断立法的最近动态与互联网平台管理(二)》,https://mp.weixin.qq.com/s/ejV7L-xXUkU0ntsyszmanA, 最后访问日期:2022-09-06。。2021年我国国务院反垄断委员会印发了《关于平台经济领域的反垄断指南》(下文简称《指南》),该《指南》对平台经济领域的反垄断问题进行了细致的规定,可惜并未涉及平台自我优待的问题。《禁止滥用市场支配地位行为规定》(征求意见稿)第20条也只粗略禁止了两种自我优待行为——“对自身商品给予优先展示或者排序”以及“利用平台内经营者的非公开数据,开发自身商品或者辅助自身决策”,难以涵盖所有优待行为。因此目前在我国,规制平台自我优待行为也存在法律适用上的困难。

二、平台自我优待的法律归入与形式认定

(一)自我优待的实践样态

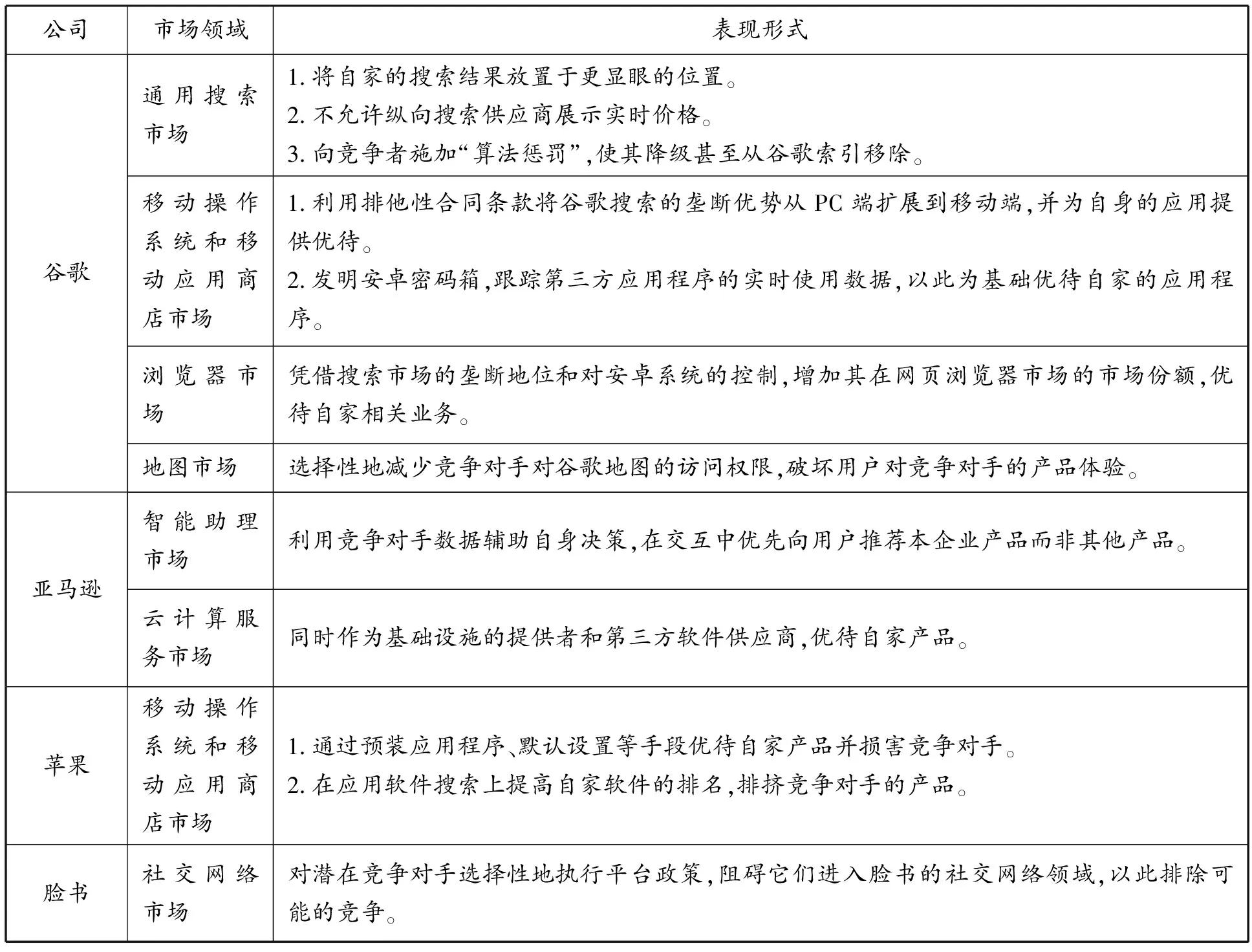

表1 GAFA的自我优待行为(5) 根据美国众议院《数字市场竞争状况调查报告》整理。

(二)现行法下分类规制的疏失

一般认为,自我优待行为在现行法下应由拒绝交易、搭售(可能还包含限定交易)以及差别待遇进行分类规制(10)参见孟雁北、赵泽宇《反垄断法下超级平台自我优待行为的合理规制》,《中南大学学报(社会科学版)》2022年第1期。。通过对现行法进行教义学分析给出解决路径是法律学者研究法律问题的首选方案。但本文认为,单靠法教义学解读已无法完全解决平台的自我优待行为,理由如下:

首先,拒绝交易不适合用来规制平台自我优待行为。具有市场支配地位的企业如果由于其提供的产品替代性较低或转换成本较高,在没有正当理由的情况下拒绝与交易相对人进行交易,可能会因为阻碍潜在的竞争者进入市场或者意图从自己经营业务的市场上将现有的经营者排除而构成拒绝交易(11)参见王先林《竞争法学》(第三版),北京:中国人民大学出版社,2018年,第252页。。对于构成拒绝交易的条件,伯·维斯塔多夫(Bo Vesterdorf)法官认为平台必须要构成一个反垄断法意义上的必需设施(essential facilities)。他指出,在产品或服务不是必需设施的情况下,主导企业没有义务向下游或相关市场的竞争对手提供产品、服务,即使认定企业在某些产品或服务的供应方面占据支配地位,它也有权以其认为最适合的方式向用户呈现其结果(12)Bo Vesterdorf, Theories of Self-Preferencing and Duty to Deal - Two Sides of the Same Coin, Competition Law & Policy Debate, vol. 1, no. 1, 2015, pp. 4-9.。而满足必需设施需要具备四要件:具有市场支配地位的企业控制着某一设施;相关市场上的其他竞争者无法复制这一设施或复制成本高到不合理;缺少这一设施将导致竞争者无法进行有效竞争;拥有设施的企业能够向竞争对手提供该设施且不会对其产生重大不利影响(13)参见林平、马克斌、王轶群《反垄断中的必需设施原则:美国和欧盟的经验》,《东岳论丛》2007年第1期。。这里的问题在于如果要适用拒绝交易条款,就必须要认定平台或其部分功能结构是必需设施,而必需设施的门槛非常高,就现行的平台类型而言,很难说哪一类平台可以完全满足必需设施的四要件。也有观点指出在认定自我优待时可将平台中的数据或流量认定为必需设施(14)参见邓辉《数字广告平台的自我优待:场景、行为与反垄断执法的约束性条件》,《政法论坛》2022年第3期。。这同样非常困难。比如,基于个人信息的数据会被《个人信息保护法》严格保护,平台对这类数据的处理权限被严重压缩(15)阮晨欣:《被遗忘权作为新型权利之确证与实践展开》,《安徽大学学报(哲学社会科学版)》2022年第3期。。此时难以满足四要件中的“控制”要件,无法被认定为构成必需设施。此外,还有观点认为就算无法被认定为必需设施,部分平台也应当负有不优待自身业务或伙伴的义务(16)Nicolas Petit, Theories of Self-Preferencing and the Wishful Prerequisite of the Essential Facilities Doctrine: A Reply to Bo Vesterdorf , Competition Law & Policy Debate, vol. 1, no. 3, 2015, pp. 4-9.。认定必需设施的过高门槛会导致很多自我优待行为逃逸出规制范围。故以必需设施理论为前提的禁止拒绝交易条款并不适合用来规制平台的自我优待行为。国内有学者在研究平台封禁行为时指出,封禁行为难被认定为拒绝交易,其本质是自我优待(17)周围:《规制平台封禁行为的反垄断法分析——基于自我优待的视角》,《法学》2022年第7期。。这种观点实际上也暗含了拒绝交易与自我优待是两种不同的行为这一前提认知。而且对比自我优待和拒绝交易的典型特征可发现,拒绝交易只规制了平台排挤竞争对手的行为,却无法从规范角度评价自我优待中最核心的优待行为。

其次,搭售及限定交易仅限于“强制型自我优待”行为。反垄断法上的搭售需要满足四个要件:搭卖品与结卖品是相互独立的两种产品;实施搭售行为的市场主体在结卖品市场上存在市场支配地位;搭售行为将市场主体在结卖品市场上的竞争优势传导至搭卖品市场;搭售行为没有合理的理由(18)参见王先林《竞争法学》(第三版),第256页。。我国《反垄断法》第22条第1款第5项对搭售行为的规制予以了明确的规定。国外的学者认为可用于规制自我优待行为的反垄断规则就包括禁止搭售(19)Ibanez Colomo, Pablo, Self-Preferencing: Yet Another Epithet in Need of Limiting Principles, World Competition, vol. 43, no. 4, 2020, pp. 417-446.。实践中苹果公司在移动操作系统和移动应用商店预装自身软件的自我优待行为就可被解释为一种搭售。但除此之外,可用搭售进行规制的自我优待行为很少。原因在于搭售将搭卖品与结卖品进行捆绑销售,排除了消费者单独选择结卖品的可能。这实际上是对消费者自由选择商品权利的强制限制,成为一种“强制型自我优待”。这种“强制型自我优待”的行为还包括限定交易。限定交易包括限定他人仅能与自己或其指定的对象交易,以及限定他人不得与特定对象交易(20)参见王先林《竞争法学》(第三版),第254页。。我国《反垄断法》第22条第1款第4项对限定交易行为予以了规制。限定交易同样可用于评价自我优待行为,且与搭售的行为同属于“强制型自我优待行为”,不同之处在于限定交易限定及强制的是交易主体(对象),而搭售限定及强制的是交易标的(商品或服务)。与“强制型”相对应,自我优待行为中最常见的是“诱导型”,即并未完全排除竞争者参与竞争,但将他们放在不利的地位从而凸显自身业务的优势,诱导消费者更多消费自身产品。譬如搜索降级、流量惩罚、限制访问权限等最常见的自我优待行为都属于此类“诱导型自我优待”。而禁止搭售及限定交易的规制条款显然对此类“诱导型自我优待”无能为力。

最后,差别待遇无法囊括剩余的自我优待行为。差别待遇是指具有市场支配力的经营者对条件相同的交易对象提供不同的价格或交易条件,从而使某些交易对象处于竞争劣势(21)参见王先林《竞争法学》(第三版),第257页。。差别待遇在应对平台自我优待的问题上适用范围相对较广,能够体现出对不公平待遇的规制,但并不是说差别待遇就足以规制一切“诱导型自我优待”。在适用禁止差别待遇条款时会遇到三重限制:首先,差别待遇以交易发生为前提,而自我优待行为不一定要在交易环境中。比如搜索引擎的网络爬虫技术可以对互联网上数百万个网站进行索引,但这不能解释为一种交易,因为无论是搜索引擎还是被爬取信息的网站之间并没有实质的意思表示接触,也没有建立起对应且对等的权利义务关系,不是一种交易合同。同理,网民访问搜索引擎提供的搜索业务也不能说是与搜索服务供应商达成了一种交易,因为爬虫收集的网站和其中包含的信息是公开和免费的。此时搜索引擎通过搜索降级进行自我优待就会由于不构成交易而无法被认定为差别待遇。其次,认定差别待遇要求条件相同,这压缩了适用于自我优待行为的解释空间。《禁止滥用市场支配地位行为规定》(征求意见稿)第18条规定:“条件相同是指交易相对人之间在交易安全、交易成本、规模和能力、信用状况、所处交易环节、交易持续时间等方面不存在实质性影响交易的差别。”平台所优待的业务往往是与自身关联密切且长期合作的业务,并受到平台的整体补贴与支持甚至信用担保。因此平台往往可以信用状况、规模和能力、交易安全以及交易持续时间为由认定所优待业务与其他业务存在实质性影响交易的差别。《欧盟运行条约》第102(c)条禁止对“其他贸易方”的歧视也是指歧视必须发生在主体企业本身以外的当事人之间,纵向一体化的企业结构与非纵向一体化的第三方则不能被等同相视(22)Renato Nazzini, Google and the (Ever-stretching) Boundaries of Article 102 TFUE, Journal of European Competition Law & Practice, vol. 6, no. 5, 2015, pp. 301-314.。因此适用差别待遇会面临着很大的抗辩空间。最后,待遇上的差别在大数据算法背景下存在认定主观化的倾向。消费者感觉受到歧视并不完全能作为经营者违法的事由。比如在互联网搜索服务中,对搜索结果进行排名并体现差异化的特征是搜索服务的本质,并成为各项搜索服务的实质竞争内容,故确定是否设计了一组产生歧视性结果的搜索算法将是一项极其主观的行为,这使得正当的竞争行为容易被泛化认定为垄断行为(23)Renato Nazzini, Google and the (Ever-stretching) Boundaries of Article 102 TFUE, Journal of European Competition Law & Practice, vol. 6, no. 5, 2015, pp. 301-314.。

三、平台自我优待的理论渊源与实质研判

(一)传统理论对平台经济下垄断杠杆危害的轻视

垄断杠杆是指将一个市场的竞争优势扩展到另一个不相关市场。垄断杠杆理论最早是用于解释搭售行为的违法性(24)Ward S. Bowman Jr., Tying Arrangements and the Leverage Problem, Yale Law Journal, vol. 67, no. 1, 1957, pp. 19-37.。核心在于,初级市场的市场力量不能通过偏离初级市场竞争优势的方式扩展到一个单独且不相关的市场(25)Thomas Hoppne, Duty to Treat Downstream Rivals Equally: (Merely) a Natural Remedy to Google’s Monopoly Leveraging Abuse, European Competition and Regulatory Law Review (CoRe), vol. 1, no. 3, 2017, pp. 208-222.。平台的自我优待行为正是利用垄断杠杆来实现跨市场的竞争优势传导。同时要指出,优待行为本身是一种对新型产业的保护与扶持,具有一定的积极作用。前欧盟委员会竞争总司负责人约翰内斯·莱滕伯格(Johannes Laitenberger)在数字市场竞争执法的演讲中指出,“可能有些情况下,必须保护尚弱小的竞争对手,以防止对竞争和消费者造成损害”。在他看来,需要对竞争进行动态平衡,避免大型企业过分打压有发展潜力的小公司,如此才能使市场竞争更具活力(26)See Johannes Laitenberger, Competition enforcement in digital markets: using our tools well and a look at the future’, speech at the 14th Annual Conference of the GCLC on ‘Remedies in EU Competition Law: Substance, Process & Policy’ (January, 2019), http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2019_03_en.pdf, 最后访问日期:2022-09-04。。在平台经济背景下,有节制地扶持、优待自家产品可以被允许,但这种扶持要受到约束甚至监督,这就面临着平台角色重叠的困境——既作为裁判官又作为运动员。这一点正是平台自我优待行为之所以能顺畅传导杠杆优势而又难以制约的重要原因。平台对平台内的经营者具有强大的支配力和影响力,此种平台权力属于典型的私权力,平台行使私权力有助于减少平台内经营行为的负外部性,弥补政府规制能力的不足,但也容易被滥用,尤其是在自身参与平台内商家竞争的时候,滥用的动机就更为明显(27)参见刘权《网络平台的公共性及其实现——以电商平台的法律规制为视角》,《法学研究》2020年第2期。。现欧盟委员会竞争总司负责人玛格丽特·维斯塔格(Margrethe Vestager)就曾指出,“作为球员和裁判,与依赖平台的公司竞争,同时制定竞争规则”的公司是“我们面临的最大问题之一”(28)See Margrethe Vestager, Competition and the Digital Economy, speech at Association of European Competition Law Judges Annual Conference (June, 2019), https://www.oecd.org/daf/competition/Co-chairs’%20Summary%20-%20Conference%20on%20Competition%20and%20the%20Digital%20Economy.pdf, 最后访问日期:2022-09-04。。至此,平台自我优待的作用机理与本质可归纳为:以垄断杠杆为手段,借助平台裁判者和运动员的双重身份优待自身业务从而实现跨界竞争,损害二级市场的竞争秩序从而实现赢家通吃的目的。归根结底,需要重视对平台跨界竞争行为的规制(29)孙秀蕾:《从亚马逊发展模式看数字经济平台的“自我优待”行为及规制》,《南方金融》2021年第6期。。

很多对于平台利用垄断杠杆进行自我优待的研究都将其对竞争产生的影响类比于纵向一体化,这成了为自我优待辩解的“最佳”理由。欧盟《纵向限制指南》就指出,纵向一体化一般可被认为是有利于竞争的,因为它提高了效率并降低了交易成本(30)See European Commission, Guidelines on Vertical Restraints [2010] OJC 130/1, para. 98.。表面上看,这为平台的自我优待提供了很多正当化的借口,自我优待不过是平台纵向一体化的一种表现形式,相较于分离状态,它会产生更高的效率与福利水平。然而这一理论存在两个重大的缺陷:第一,下游市场本来并不具有市场支配地位,这与双重加价模型的假设情境相反。双重加价模型的预设场景为上下游市场均具有相当的垄断力量,这是双重加价存在的前提(31)参见余东华《反垄断经济学》,北京:经济科学出版社,2017年,第342~345页。。然而,平台的自我优待行为并非是先有垄断地位而后有纵向一体化的状态,而是先存在纵向合并的状态而后获取了垄断地位。这其中的因果顺序完全被颠倒了。平台借助自身的垄断地位,对自身某些业务予以优待,通过垄断杠杆将市场力量传导至其他市场。也即原先的业务并不具备垄断优势,反而是借助平台的支配地位获取了单靠自身很难获取的竞争优势。双重加价模型下,上下游企业均具有垄断地位,于是通过纵向合并产生了更高的效率,这是福利增进的过程。而平台利用垄断杠杆进行竞争优势传导,使得本身并不具备竞争优势的业务通过非正当竞争的途径获得了垄断地位,这其实是市场竞争状况恶化的体现。经济学模型推导出的结论都是严格受到前提条件制约的,也许条件只是出现了微末的变化,却会使结论大相径庭。第二,多边平台的市场结构经常是双层而非纵向一体化中的三层。平台具有双边或多边的属性,这表现为平台内的商家与消费者多是分布于平台下一层的对称多边。即商家与消费者一般同属一层,而非像纵向一体化中消费者属于经销商的再下一层。纵向一体化效率提升的关键在于消除了原本“供应商—经销商—消费者”结构中供应商对经销商的垄断加价,化双重加价为一层加价(32)参见余东华《反垄断经济学》,第342~345页。。但在平台经济背景下,商家与消费者因同属一层(多边),本身的市场结构就只有两层,垄断加价最多也只有一层,此时根本不存在化双重加价为一层加价的可能。综上,纵向一体化可提升效率的优势被一些学者过分夸大,实际上其可解释范围非常有限。与此相应,平台利用垄断杠杆优待自身业务的危害也没有受到应有的重视。

(二)“平台内—平台间”双层市场的综合分析

平台对自己的关联企业或产品进行优待是自身经营权的一部分,单纯设定禁止性规定无疑是对平台经营自由权的限制。而且要求企业与竞争对手分享竞争优势可能会对企业的投资和创新激励产生负面影响。如果法院或竞争执法机构以公平竞争的名义命令企业分享竞争优势,则其他企业就会失去创新的动力,因为他们期望竞争法制度能够使它们从竞争对手的努力中受益,“搭便车”行为会被披上合法的外衣。但若放任平台恣意进行歧视行为,又会导致底层平台生态系统的恶化,进而危及整个平台经济的健康有序发展。对平台自我优待行为的规制实际是以平台的部分个体利益来换取整个平台生态圈的有序发展。

平台的自我优待行为对受优待业务同一相关市场内的经营者构成了变相排挤,也即类似于一种纵向限制。平台自我优待行为对竞争的影响因此可比照纵向垄断协议的分析范式。欧盟《纵向限制指南》指出,纵向限制只有当经营者在一个或者多个贸易环节的上下游均具备相当的市场支配地位时才会导致反竞争问题(33)See European Commission, Guidelines on Vertical Restraints, OJ[2010]C 130 /1, para. 6.。这是因为上游品牌间市场的生产商如果试图约束下游经销商的品牌内市场,经销商的理性市场反应就是脱离其控制,转而奔向其他的生产商从事经销活动,这会削弱上游生厂商的市场地位。这意味着品牌内竞争受限会触发市场的自我调节机制,加剧品牌间的市场竞争,并改善品牌间的竞争状况。欧盟竞争法普遍认为,品牌间的竞争越激烈,就越有利于竞争,并且收益远大于纵向限制产生的阻碍竞争效应,只有当品牌间竞争不激烈、生产商或分销商存在进入市场的障碍时,才有可能产生反竞争问题(34)参见[英]西蒙·毕晓普、迈克·沃克《欧盟竞争法的经济学:概念、应用和测量》,董红霞译,北京:人民出版社,2016年,第204页。。这种理论同样可用于解释平台的自我优待行为。平台的自我优待行为会迫使很多受到不公平对待的商家选择离开平台,加入平台的竞争者一方,平台内的优待行为会加剧平台之间的竞争甚至威胁到平台自身的市场地位。在网络效应的放大作用下,平台内商家及客户的流失会使平台的损失加剧,此时为整体及长远利益计,平台就会考虑改变优待政策并提供更加公正的服务(35)参见王先林、曹汇《平台经济领域反垄断的三个关键问题》,《探索与争鸣》2021年第9期。。正是在这种市场机制的作用下,平台的自我优待行为会部分得到市场的调节,并抑制平台进行自我优待的动机。因此,平台的自我优待存在自我调节机制,但这需要时间,只有在一定时间内,市场竞争状况或平台的自我优待行为并未得到合理的改善,竞争法才有介入规制的必要。

反垄断经济学及并购案审查中常用赫芬达尔指数来测度市场集中度,赫芬达尔指数是产业内所有企业市场份额的平方和,其数值越大表明市场集中度越高,竞争状况越差(36)参见余东华《反垄断经济学》,第153~154页。。有学者在研究纵向非价格垄断协议时指出,确认品牌内限制向品牌间竞争促进的转化才是分析纵向限制的核心,因此须要考察行为实施前后的市场竞争状况:一是在初始状态是否存在较活跃的品牌间竞争对品牌内竞争限制进行制约;二是在实施品牌内竞争限制之后,品牌间竞争是否因此增强(37)参见江山《论纵向非价格限制的反垄断规制》,《法律科学(西北政法大学学报)》2020年第1期。。这种思路也可以用于衡量平台在自我优待状态下对平台内及平台间竞争状况的综合影响。即以赫芬达尔指数来衡量平台内的市场集中度并比对平台间的市场集中度来认定“平台内—平台间”的综合竞争状况。具体而言,先确定始期与终期,并分别测算两期的平台内和平台间赫芬达尔指数,最后比较平台内指数变化值与平台间指数变化值的绝对值大小,以此确定竞争状况的改善和恶化情况。原则上来讲,平台间的竞争要比平台内的竞争更为重要。假设平台内竞争恶化,平台内商家还有转换平台的机会,而一旦平台间的竞争状况恶化,呈现出一家独大的局面,就完全阻绝了平台内商家撤离的后路,其对竞争的损害会由平台间市场扩张至平台内市场,呈现出横向向纵向渗透的联合封锁效力,故对市场竞争秩序的破坏范围更大,也更迅速。同理,平台间竞争的促进也要比平台内竞争的恶化更值得重视。因此,对于平台间赫芬达尔指数变化值的绝对值应当被赋予更高的权重,或者说只有在平台间赫芬达尔指数变化值的绝对值远小于平台内赫芬达尔指数变化值的绝对值时才能认为自我优待行为对综合市场产生了竞争损害。即只有在平台内竞争状况的恶化远超平台间市场竞争状况的改善时,才需要竞争法进行干涉,如果两者差不多,则不应认定为竞争受到损害。除此之外,在竞争状况还是难以认定时,还可建立更多维度的计量经济学模型辅助分析。比如构建包含相关地域市场截面数据的模型来分析跨地域市场的竞争状况变化,这可将企业的市场扩张或收缩行为纳入考量之中。或者引入时间序列分析来预测竞争状况的时间变化趋势,这与平台经济动态竞争的特色也非常契合。甚或将两者结合以面板数据来构建计量经济学模型帮助分析包含时空维度的“平台内—平台间”综合竞争状况变化。总之,判定市场竞争状况的方法不一而足,但最终目标只有一个,对平台经济发展利益与平台自身利益进行利益衡量并最终确定竞争法干预的实质性边界。

四、规范回应与制度优化

(一)反垄断法应对自我优待的修改方略

根据前文对自我优待行为的分类,平台自我优待行为的类型在抽象出事实细节及行为表现后大致可分为“强制型自我优待”和“诱导型自我优待”。“强制型自我优待”凭借平台强大的市场支配地位及自身的管控职责,强制约束消费者与商家的自由交易,其对市场竞争秩序产生了赤裸裸的威胁。正因为其危害的严重性,此类行为实际上早已可被《反垄断法》所注意到,并可被现行滥用市场支配地位制度中的禁止搭售及限制交易等所规制。真正难以被包含的行为实际是“诱导型自我优待”。“诱导型自我优待”并非强制排除竞争对手的交易机会,却通过各种方式为竞争对手与消费者之间的交易行为设置障碍。这种障碍往往会被披上合法的外衣。比如以商家违反平台政策为由而采取惩罚措施,限制商家的部分交易行为等。执行平台政策,既是平台的私权利,也被赋予了净化网络空间,维护交易安全的公权性质。或者在搜索过程中以商家所提供的商品与消费者所检索的关键词关联性不大为由降低竞争对手的排名显示。这给了平台经营者宽泛的抗辩空间,并成为规制“诱导型自我优待”困难的现实原因。当然,最重要的原因在于“诱导型自我优待”的反竞争效果并不十分明显,《反垄断法》并未将此类行为纳入滥用市场支配地位制度中予以规制。法律制度需要因时而变,在平台经济的浪潮席卷而来的当下,“诱导型自我优待”在市场集中加速及平台经济多维渗透的背景下潜移默化地侵蚀着市场竞争秩序,有必要予以规制。当解释现行法存在困难时,则有必要通过立法手段明确其违法性。

从植入规制“诱导型自我优待”条款的法律载体的角度来看,《反不正当竞争法》自然也是一个可选项。但总体而言,《反垄断法》更为适合。一方面,平台得以实施“诱导型自我优待”的前提是对平台内商家具有管控力,这实际上就是一种市场支配力,平台可以运用权力干预平台内商家的正常经营,如果滥用自然构成滥用市场支配地位,而若用《反不正当竞争法》评价就无法反映出滥用平台权力的垄断本质。另一方面,《反不正当竞争法》的处罚威慑力远远小于《反垄断法》,若将禁止“诱导型自我优待”条款放置于《反不正当竞争法》中恐难震慑平台的自我优待行为。基于此,禁止“诱导型自我优待”条款最适合设置于《反垄断法》中的禁止滥用市场支配地位条文之中。

对禁止“诱导型自我优待”的修法总体可以借鉴韩国的立法思路,并符合我国《反垄断法》的体例结构。韩国最新的《垄断规制与公平交易法》(2021年12月28日修订,2022年6月29日实施)在第45条“禁止不公平交易行为”第1款第4项规定“不正当地引诱竞争者的客户与自己进行交易的行为”违法,随即第5项又规定“不正当地强制竞争对手的客户与自己交易”违法。可见该条款也将“强制”与“诱导”进行了区分。值得注意的是,该法之前是将引诱与强制并列安置于第23条第1款第3项中,这种修改似乎也表明,韩国立法机关认为引诱与强制是两种不同的反竞争行为,并导向不同的损害后果,有必要分开规制。这种修法思路值得我国借鉴。目前我国《反垄断法》中禁止限制交易与搭售条款已经足以对“强制型自我优待”行为进行规制,只需将“不正当地引诱竞争者的客户与自己进行交易的行为”吸纳进来即可。因为平台自我优待的本质是利用垄断杠杆将垄断势力扩张到其他领域,所以其优待的常常不仅仅是自己的业务或子公司,而是一些关联性的业务或企业,所以此处应对“自己”的范围做出一定扩张,即包含关联公司或业务。另外,不应囿于“交易”这一行为要件。自我优待行为的目的在于抢夺或窃取交易机会,这种抢夺或窃取行为并不一定要处于交易环境中。这也是前文所述禁止差别待遇条款适用范围受限的原因之一。自我优待行为主要通过滥用平台权力增加自身的交易机会或减少竞争对手的交易机会。所以在条文设置时,除了引诱交易这一类型,还应当包含滥用平台权力为消费者和竞争对手之间的交易设置障碍这一类型。两者间的关联较大,引诱和设障很可能同时存在或用于评价一个行为,且均属于“诱导型自我优待”范畴,故应置于一条内。综上,可试拟条文为“不正当引诱竞争者的客户与自己及关联主体交易,或不正当减少竞争者的交易机会”。

除《反垄断法》外,其配套规章也需要相应地进行更新。《禁止滥用市场支配地位行为规定》(征求意见稿)第20条虽然涉及了自我优待,但只是对行为类型进行了有限列举,并无法涵盖实践中各式各样的优待手段。因此,有必要抽象出自我优待的本质特征,防止挂一漏万。对于“不正当引诱竞争者的客户与自己及关联主体交易,或不正当减少竞争者的交易机会”这一条款的配套规制要重点细化三方面内容:第一,不正当引诱。这可通过列举一些常见的“诱导型自我优待”行为进行细化,同时还须后置兜底性规定。一般而言,通过信息误导并使一般消费者对实际产品服务的功效、质量、价格等能实质影响交易决策的内容产生错误判断的行为都可以归于此类。第二,关联主体。此类主体一般应满足两方面要求:首先要能为平台带来实际利益,包括积极利益的增加及消极利益的减少,或者能为平台带来预期利益,因为平台进行优待的最终目的还是要自身获取相应的利益,优待只是因,获利才是果;其次要能被平台所控制或影响,自我优待的对象不能具有完全的独立性,否则就构成了纵向垄断协议,而非滥用市场支配地位。第三,不正当减少竞争者的交易机会。减少竞争者交易机会本就是竞争的内涵,规制的重点还是要放在对“不正当”的解释上。这一点与不正当引诱较为类似,区别在于前者的目的主要是为了增加自身的交易机会,而后者则是为了排斥竞争对手。对此,也可通过不完全列举加兜底条款的形式予以呈现。最重要的是,所有的优待行为均要回归滥用平台权力的本质。“诱导型自我优待”得以实施的关键在于平台可以凭借其担当裁判员拥有的平台权力进行一系列暗中破坏竞争秩序的行为。故所有的优待行为本质上均要指向并可被归纳为“滥用权力(市场支配地位)”,这才是《反垄断法》区别于《反不正当竞争法》的核心要义,否则不可被视为垄断行为。除了反垄断法及其配套规章,反垄断指南也可设置自我优待条款。因为《指南》第8条已经有了对“轴辐协议”这一特殊形式的垄断协议的专条规定,因此专门增加一条“自我优待”也并不突兀。在这一条文下,可明确自我优待的“强制型”和“诱导型”划分,并在此基础上阐明适用原则:“强制型自我优待”适用禁止搭售、限定交易等条款;“诱导型自我优待”适用“不正当引诱竞争者的客户与自己及关联主体交易,或不正当减少竞争者的交易机会”条款。鉴于前者对竞争秩序威胁更大,可减轻相应的违法举证责任,而后者因为危害较小且不确定,证明内容则必须详尽。这也可以成为两种类型划分的实质意义所在——区分证明负担。

(二)平台中立义务的宏观确立

平台跨界竞争与未来竞争的特征呼吁规制链条的前移(38)参见陈兵《因应超级平台对反垄断法规制的挑战》,《法学》2020年第2期。。就平台的自我优待行为而言,这种预防性事前规制理念体现为给平台附加一层中立原则。平台的中立原则可追溯至吴修铭教授于2003年提出的网络中立理论,即互联网应秉持中立原则,使得网络用户能够平等无差别地获取网络服务,以此达到规范网络服务提供者权力运行、防止权力异化和权力滥用的目标(39)张锐智、李柏萱: 《网络服务提供者权力异化及法律规制》,《安徽大学学报(哲学社会科学版)》2022年第1期。。平台越大,对平台的中立性、公平性、道德性要求就越高(40)参见方军、程明霞、徐思彦《平台时代》,北京:机械工业出版社,2018年,第16页。。这一点在欧盟《数字市场法》中的“守门人”制度中得到了明确体现(41)See the Digital Markets Act.。

对于自我优待而言,虽然其行为不单单存在于平台经济领域,但在其他领域,自我优待的危害性并不显著。当《反垄断法》或其他法律规范已经足以对这类小概率事件予以矫正的情况下就没有必要再给市场主体附加一层中立义务,这样不仅徒增成本且会给市场主体带来不必要的负担。然而平台经济不一样,平台的自我优待行为频繁发生,且可能对市场产生无法估量的损害。此时单靠《反垄断法》尚不足大幅减少自我优待对市场竞争产生的危害。因此,中立义务应该且仅该在平台经济领域得以确立。《电子商务法》第9条第2款规定:“本法所称电子商务平台经营者,是指在电子商务中为交易双方或者多方提供网络经营场所、交易撮合、信息发布等服务,供交易双方或者多方独立开展交易活动的法人或者非法人组织。”该款通过示例性列举、宽泛认定实际上将所有网络平台的在线经营行为都纳入了《电子商务法》进行调整(42)参见唐先锋《电子商务法》,浙江:浙江大学出版社,2020年,第30页。。因此《电子商务法》就成了平台基本电商运营原则——平台中立义务最好的规范载体。虽然何为中立难被定义,但针对平台的中立义务并没有必要被界定得非常细致,也不可能仅通过这一部法律就完全解决自我优待行为,否则反垄断法也没有出手规制的必要。在《电子商务法》中明确平台中立义务完全可以采取模糊化、兜底化的立法策略,只需提及平台要保障其提供服务的公平、合理即可,从而确立一种宏观的中立义务。宏观的中立义务旨在督促平台的中立经营行为,而不是单纯的行为负面清单。自我优待行为并非一定具有反竞争效果,有时甚至会促进平台的发展与良性竞争,宏观的中立义务可以赋予平台更多的合理抗辩及效率抗辩空间,实现维护平台利益与促进平台经济发展的微妙平衡。对于商家而言,平台中立义务意味着一种略微的倾斜式赋权,在平台的歧视行为侵害到自身利益的时候也有法律规范支撑其利益诉求。对于监管机构而言,模糊的法律责任则产生了模糊的执法职责。监管机构可选择约谈、指导等不具有行政效力的柔性执法方式来督促平台整改而非一味进行处罚。这一方面减轻了监管机构执法取证的难度,另一方面也给了平台更多的试错空间,不会过多挫伤其创新的积极性。

(三)制裁措施的层递式构造

监管机构基于《反垄断法》或《电子商务法》对平台自我优待行为做出的行政处罚应受过罚相当原则的限制(43)参见王贵松《论行政处罚的制裁性》,《法商研究》2020年第6期。。《电子商务法》作为行业管制法,其处罚额度不高,最多不过200万。这显然无法用来处罚大型平台实施的严重自我优待行为。而《反垄断法》以营业额比例为基础的罚款确定制度对于轻微违法行为又显得过重,且无法制裁不具有市场支配地位的平台。基于此,对平台自我优待行为的制裁应当进行一种层递式构造,以实现法律后果与法律责任的匹配。这意味着,应仅对平台的严重违法行为适用反垄断法。

对于轻微违法行为,仅须适用《电子商务法》中的平台中立原则进行形式处罚。如前所述,《电子商务法》有必要设定宏观的平台中立义务,违法行为要与其制裁后果相对应,否则规则就失去了约束力。针对违反平台中立义务的行为,也应当为其设置相应的惩罚性规则。出于对整个《电子商务法》体例的尊重,惩罚性规则还是应以罚款为主,并受到200万的限额限制。平台中立原则作为法律原则具有抽象概括的特征,这意味着对平台自我优待行为的界定也会呈现出模糊化的倾向。这并不是缺点,因为就轻微违法行为的处罚而言,警示、教育、督促的意义远远大过制裁。故对于轻微违反平台中立义务的处罚更多的是一种形式处罚。平台的自我优待行为对市场竞争的影响未必全是消极的,这意味着处罚之前必须要进行竞争分析以明确行为的违法性及违法程度。若对轻微违法行为进行竞争分析无疑会耗费执法资源与精力,所耗社会成本甚至会超过平台本身违法行为造成的消极后果,得不偿失。故仅通过形式处罚督促平台整改,而不过度干涉平台的经营行为更为合适,这也与轻微违法的后果相称。

对于一般违法行为,除了《电子商务法》外,《反不正当竞争法》也可以成为处罚平台自我优待行为的规范来源。自我优待是一类行为目的的概括统称,并不是一类特殊的行为。这使得《反不正当竞争法》也具备调整平台自我优待行为的可能。如《反不正当竞争法》第12条第2款中的“影响用户选择”“妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行”等行为的目的都可能指向自我优待;甚至第8条“虚假宣传”以及第11条“商业诋毁”也存在适用空间。值得注意的是,市场竞争本就是优胜劣汰,一般竞争行为产生的损害是中性的,损害本身不能单独用于评价竞争行为是否具有正当性,只有特定的损害才能成为不正当竞争的考量因素(44)参见刘继峰、赵军主编《互联网新型不正当竞争行为研究》,北京:中国政法大学出版社,2019年,第248页。。因此,在适用《反不正当竞争法》进行处罚时,需要明确判定行为、对相对人的造成的损害后果以及因果关系等侵权行为的一般要件。此外,反不正当竞争法的立法模式为行为规制法而非责任承担法,其保护对象为法益而非权利,这种特殊性决定了过错在《反不正当竞争法》中具有更为重要的地位(45)参见王文敏《反不正当竞争法中过错的地位及适用》,《法律科学(西北政法大学学报)》2021年第2期。。所以,处罚必须要明确认定平台具有优待自身业务或关联主体的主观目的。同时,损害后果至少要满足对经营者竞争自由的“显著损害”或对消费者决策自由的“实质扭曲”二者之一,才能被《反不正当竞争法》所规制(46)参见张占江《不正当竞争行为认定范式的嬗变 从“保护竞争者”到“保护竞争”》,《中外法学》2019年第1期。。在主要适用《反不正当竞争法》进行处罚时,《电子商务法》也可配合适用,通过强调《电子商务法》中的平台中立原则,将平台单纯的不正当竞争行为转换为“违反平台中立义务+实施不正当竞争”行为,两种行为评价模式相互支撑、印证,强化了处罚的正当性理据。这在仅能适用《反不正当竞争法》第2条,即一般性条款进行规制的时候尤为必要。

五、结 语

平台的自我优待问题目前在理论和实践中都存在争议。本文的意义在于通过对平台的自我优待类型进行划分,从而给出法律适用的路径。总体而言,欧美已经对平台自我优待行为颇为重视,相信不久的将来必会有相关的案例出现,因此我国不必急于对此类行为定性,可以待国外的案例及研究更新后再做进一步讨论,但要关注欧美执法部门的激进化倾向。比如美国知名反垄断法学者、现联邦贸易委员会(FTC)主席琳娜·可汗(Lina M. Khan)就认为,对于平台的自我优待行为应当引入结构性工具,对其部分业务进行剥离(47)Lina M. Khan, The Separation of Platforms and Commerce, Columbia Law Review, vol. 119, no. 4, 2019, pp. 973-1098.。美国《终止平台垄断法》(草案)也主张通过“结构拆分”(structural separation)手段直接限制超大型网络平台提供者所涉业务范围(48)孙远钊:《美国反垄断立法的最近动态与互联网平台管理(二)》,https://mp.weixin.qq.com/s/ejV7L-xXUkU0ntsyszmanA, 最后访问日期:2022-09-06。。这种手段要被谨慎使用,结构性制裁一旦实施就很难恢复。因此为维护国家整体利益,在特定时期、特定领域限制竞争也应当被反垄断法所容忍(49)参见王先林《以法律为基础的反垄断战略问题论纲——兼论我国〈反垄断法〉的修订与完善》,《法学评论》2020年第4期。。此外,除了反垄断执法,对平台给出关于自我优待的合规指引也不失为一条并行的规制之策(50)参见丁茂中《自我优待的反垄断规制问题》,《法学论坛》2022年第4期。。