预防性监管与分析师乐观预测

——基于财务报告问询函的视角

罗 宏,郭一铭

一、引 言

党的十九大报告提出,要健全金融监管体系,守住不发生系统性金融风险的底线。2021年中央经济工作会议再次强调,要打好防范化解重大风险攻坚战,重点是防控金融风险。预防性监管作为中国近年来资本市场创新监管制度,是交易所在市场监管和风险防范中发挥一线作用的重要手段。预防性监管主要通过交易所对上市公司可能存在的潜在问题发函问询得以实施,发放的函件主要包括问询函、监管函和关注函等。通常是交易所发现上市公司在业绩真实性、会计处理合规性、非经营性资金占用、三会运作及信息披露的及时性、准确性、完整性等方面存在潜在问题,发函要求上市公司对问询函中涉及的问题进一步补充说明或者修正已披露信息。问询函本身并不代表公司已经发生了实质性违规行为,它只是交易所提醒并督促上市公司完善信息披露的手段(张俊生 等,2018;邓祎璐 等,2020)。其中,财务报告问询函在监督公司财务报告信息披露质量和公司治理方面发挥重要作用,不仅关注公司财务信息真实性和完整性,同时聚焦公司业务模式、行业风险和自身风险等,能够为利益相关者提供增量信息,更成为交易所评价上市公司信息披露质量的重要依据之一(1)2015年,《上海证券交易所上市公司信息披露工作评价办法(2015年修订)》正式把是否“及时回复问询,并按要求补充披露公司重大事项”作为上交所评价上市公司信息披露工作的依据之一。2017年,《深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核办法(2017年修订)》明确指出“是否在规定期限内如实回复本所问询”是考核上市公司信息披露工作主要关注的内容之一。。

已有研究认为,短期而言,上市公司收到财务报告问询函会引起负向市场反应(陈运森 等,2018a)。但从长远发展看,陈运森等(2019)研究发现,上市公司收到财务报告问询函后,盈余管理程度显著降低,且财务报告问询函对盈余管理行为的抑制作用具有可持续性。聂萍等(2019)基于年报问询函的研究发现,年报问询函能够抑制大股东“掏空”行为,并且当年报问询函的问题涉及“掏空”相关关键事项时,年报问询函对“掏空”的抑制作用更加显著,说明年报问询函有效缓解了第二类代理问题。李晓溪等(2019)发现,收到年报问询函后,上市公司会更积极发布业绩预告并且预测精确度更高,预告文本信息质量更好,且年报问询函的严重程度与业绩预告质量的改善程度正相关。邓祎璐等(2021)认为,财务报告问询函能对管理层实施有效监督,提高收函企业风险承担水平,缓解股东和管理层之间的代理问题。年报问询函在一定程度上也有效抑制了公司内部控制意见购买行为,改善未来的内部控制质量(聂萍 等,2020)。张俊生等(2018)证实年报问询函降低了股价崩盘风险,当公司信息透明度较低时,年报问询函对股价崩盘风险的抑制作用尤其突出。纵观已有文献,学者大多聚焦于财务报告问询函对收函企业的影响,鲜有文献关注财务报告问询函是否会进一步影响资本市场信息中介。作为资本市场中重要且特殊的信息中介,分析师不仅扮演着信息收集者的角色,还扮演着信息提供者的角色(李春涛 等,2016)。分析师通过收集上市公司相关信息,对信息进行专业解读和分析,继而以盈余预测等形式将分析过的信息传递至资本市场和投资者(李春涛 等,2016)。财务报告问询函的直接作用对象为收函企业,分析师的预测是基于对所跟踪企业信息的分析,基于此,财务报告问询函的监管效果能否通过影响收函企业进而影响资本市场信息中介?当分析师跟踪的企业收到财务报告问询函后,分析师对收函企业未来发展预测是更加乐观还是更为谨慎?为解答上述问题,本文以2015—2019会计年度沪深A股上市公司作为研究对象,基于财务报告问询函的视角,检验预防性监管对分析师乐观预测的影响。

二、文献回顾与研究假设

(一)文献回顾与评述

分析师作为资本市场重要的信息中介,主要职能之一是对上市公司信息汇总分析,继而以盈余预测或者相关价值报告等形式传递给资本市场和投资者(储一昀 等,2017)。分析师的盈余预测能有效缓解资本市场信息不对称程度,提高资本市场定价效率(许年行 等,2012;路军伟 等,2021)。

早期关于分析师的研究表明,分析师的盈余预测较基于时间序列模型的盈余预测更有信息含量(Brown et al, 1987),这表明分析师的盈余预测具有信息增量。已有文献研究表明,资本市场中的分析师普遍具有乐观倾向(陈婧 等,2021)。主要表现为分析师的预测盈利大于公司实际盈余(Francis et al, 1993),分析师倾向于低估负面信息的损害并高估正面信息的收益(Nutt et al, 1999)。McNichols等(1997)发现分析师的购股建议分布出现乐观倾向,因为分析师不倾向传递负面信息,影响分析师乐观估计的因素包括分析师的自我选择、认知偏差和利益冲突等(O’Brien et al, 2005;Dechow et al, 2000;曹胜 等,2011)。

针对财务报告问询函,已有文献不仅探讨其治理效果,也关注对利益相关者和信息披露的影响。陈运森等(2018b)发现,上市公司收到财务报告问询函后,被出具非标审计意见的概率显著提高,事务所对收函企业要求的审计费用也大幅上升。胡宁等(2020)研究发现,银行提高了收到定期报告问询函企业的风险溢价,收函企业的债务资本成本显著提升。袁蓉丽等(2022)研究发现,年报问询函显著降低了股价同步性,机构投资者持股和产品市场竞争会削弱年报问询函的影响。翟淑萍等(2020a)认为财务报告问询函显著提高收函企业的年报可读性,并且监管效果在具有董事联结关系的公司中具有溢出效应。翟淑萍等(2020b)研究了财务报告问询函与收函企业会计信息可比性的关系,通过抑制管理层机会主义动机、降低信息不对称程度以及增加违规成本,财务报告问询函提高了收函企业的会计信息可比性。

国外学者关于美国证券交易委员会(SEC)问询函(Comment Letters)和澳大利亚意见函(Inquiry Letters)的研究侧重其对信息披露和公司治理的影响。Bozanic等(2017)认为SEC向企业发放的问询函提高了信息透明度,改善了信息质量。Brown等(2018)研究发现,如果公司的竞争对手、业内同行或者行业领导者收到问询函,即使没有收到SEC问询函的公司,也会相应提高年报披露质量。SEC问询函对收函企业的CFO更替会产生显著的“滴灌效应”(Drip-Feed Effect),即单个问询函对CFO更替的影响力有限,CFO更替概率会随着收函频率的增加而提高。Johnston等(2017)发现SEC问询函能有效降低收函企业买卖差价中的逆向选择,提高盈余反映系数。

综上可知,国外关于SEC问询函和澳大利亚意见函的研究多集中于信息披露领域,国内学者关于问询函的研究多聚焦公司治理层面。大量学者研究了财务报告问询函对收函企业股东、管理层及其他利益相关者的影响,但鲜有学者关注财务报告问询函的监管效果是否能通过收函企业进一步作用至资本市场信息中介层面。因此,财务报告问询函对资本市场信息中介的影响仍有待进一步探讨。

(二)研究假设

财务报告问询函是“未雨绸缪”的预防性监管,公司收到财务报告问询函仅表明交易所对公司披露的相关文件中一些问题表示关注,希望上市公司就财务报告问询函中涉及问题做出答复。作为财务报告问询函的发函主体,证券交易所具有高度的专业性和权威性,能关注到财务报告相关文件中对信息使用者有价值但尚存疑惑的问题。财务报告问询函在问题性质尚未恶化前,即对潜在信息披露违规行为发出警示信号。对潜在违规行为及时示警,能有效避免公司产生真实财务或信息披露违规行为,防患于未然。

财务报告问询函提高了收函企业公司治理水平,有助于分析师对企业未来发展形成乐观预期。陈运森等(2019)研究发现,上市公司收到财务报告问询函后,盈余管理行为得到抑制;聂萍等(2019)认为,年报问询函有助于缓解第二类代理问题,抑制大股东“掏空”行为;邓祎璐等(2021)从风险承担的角度研究了问询函对第一类代理问题的缓解作用。上述研究表明,财务报告问询函向收函企业传递了监管压力,促使其积极整改相关问题。对收函企业,交易所出具财务报告问询函明确传递了收函企业正在受到监管这一信号,企业在未来会计年度信息披露相关的投机主义行为也将面临更高的违规成本(Johnston et al, 2017)。收函企业不仅需要补充完善当前信息披露,更需在后续年度提高信息披露质量和公司治理水平,以免被再度问询。

分析师的盈余预测之所以比基于时间序列模型预测的盈余更有信息含量,重要原因是分析师具备专业的信息分析和评估能力(Brown et al, 1987;Cheng et al, 2016)。作为成熟的信息使用者,分析师接受过大量信息分析和评估训练,更擅长综合评估信息的价值(Driskill et al, 2020),有助于分析师认识公司被问询的实质。此外,不同于中小投资者的“短视”行为,分析师预测盈余时大多基于公司未来运营情况,意味着分析师更关注财务报告问询函对收函企业的长期影响。交易所发放的财务报告问询函中,大多要求审计师、会计师事务所等中介机构对相关问题做出解释说明,在经历一系列问询及回复过程后,第三方中介机构也会加强对收函企业的审核和监督工作。陈运森等(2019)也证实,财务报告问询函对收函企业盈余管理行为的抑制作用具有持续性。因此,长期看,收到财务报告问询函有助于加强企业外部监督,提高公司治理水平。分析师通过对财务报告问询函的真实影响进行判断,预期收到财务报告问询函对企业产生正面影响的情况下,分析师更可能对企业未来发展持乐观态度。

综上,财务报告问询函提高了收函企业公司治理水平。对分析师而言,收到财务报告问询函促使公司整改相关问题,财务报告问询函监管作用能够切实落地,从根本上提高公司治理水平。收函企业公司治理水平的提升有助于分析师对其未来发展形成乐观预期。基于此,本文提出假设:

当上市公司收到财务报告问询函后,证券分析师会发布乐观的盈余预测。

三、研究设计

(一)样本选择与数据来源

本文以2015—2019会计年度沪深A股上市公司为研究对象,检验财务报告问询函对分析师盈余预测乐观度的影响。鉴于上海证券交易所自2016年、深圳证券交易所自2015年起分别在其官方网站“披露—监管信息公开—公司监管—监管问询”和“信息披露—监管信息公开—问询函件”栏目公开披露上市公司的财务报告问询函件,同时借鉴Johnston等(2017)和陈运森等(2019)的研究,选取沪、深交易所在其官方网站公开披露的财务报告问询函为研究样本。分析师相关数据和上市公司基本特征数据均来自CSMAR数据库,财务报告问询函相关数据来自交易所官方网站手工收集;删除金融类上市公司和主要变量缺失的样本。

(二)变量定义

1.被解释变量

分析师盈余预测乐观度,分别使用MeanOPT和MedianOPT衡量。参考王攀娜等(2017)、曹胜等(2011)及褚剑等(2019),分析师盈余预测乐观度的计算公式如式(1)和式(2)所示:

MeanOPTi,t=(Mean(Forecasti,t)-MEPSi,t)/|MEPSi,t|

(1)

MedianOPTi,t=(Median(Forecasti,t)-MEPSi,t)/|MEPSi,t|

(2)

其中,Mean(Forecasti,t)和Median(Forecasti,t)分别为t年度对公司i进行盈余预测的所有分析师预测盈余均值和中位数;MEPSi,t为t年度i公司发布的实际每股盈余;MeanOPTi,t和MedianOPTi,t为i公司t年度对应的分析师盈余预测乐观度。

2.解释变量

是否收到过财务报告问询函(Inquiry)。由于财务报告问询函对收函企业的影响并不局限于收函当期,同时参考李晓溪等(2019)和陈运森等(2019),解释变量Inquiry为是否收到过财务报告问询函,公司收到财务报告问询函当年及以后年度,Inquiry为1;否则为0。

3.控制变量

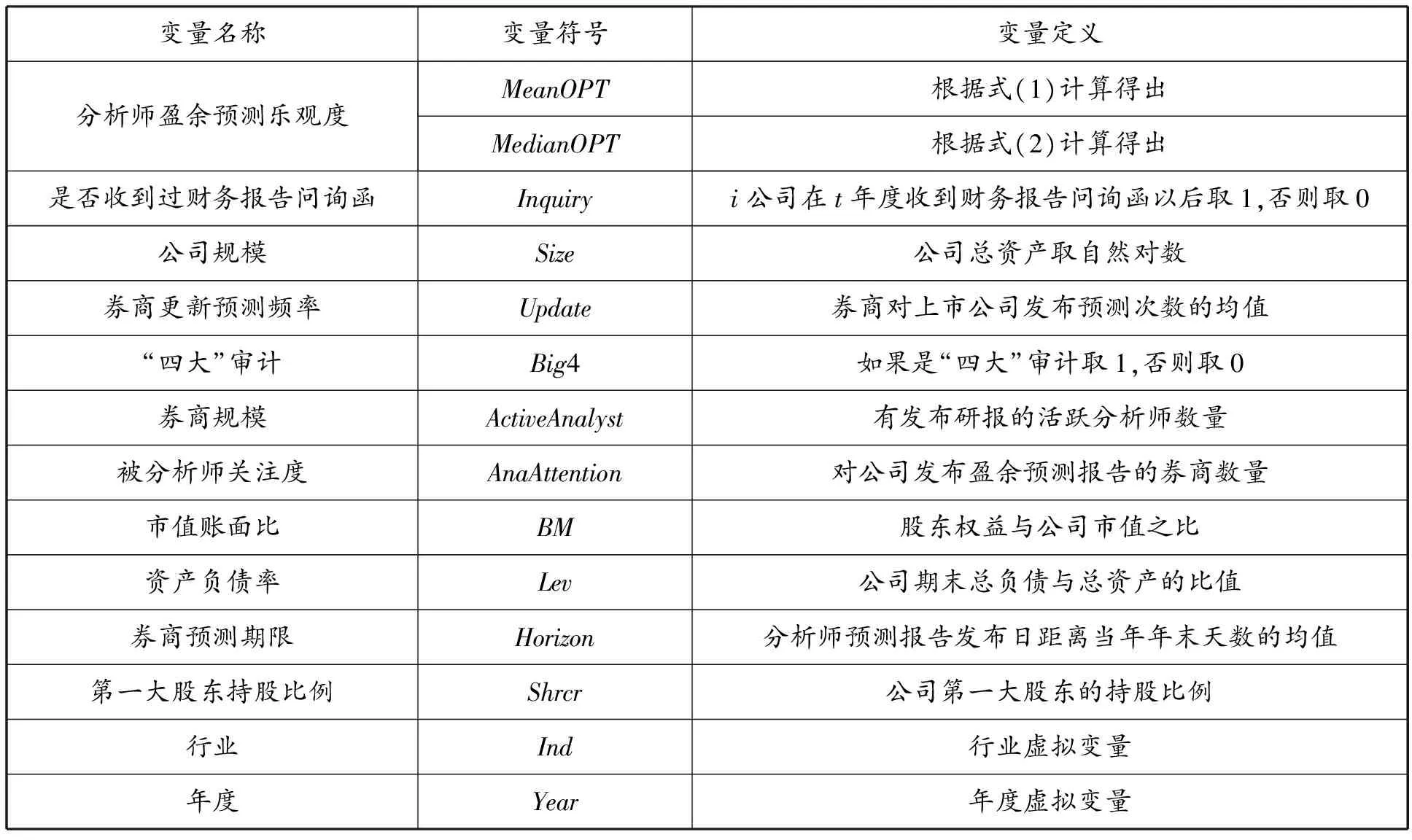

参考陈运森等(2018a;2018b)、王攀娜等(2017)、褚剑等(2019)和李晓溪等(2019),选择如下控制变量:公司规模(Size)、券商更新预测的频率(Update)、是否为“四大”审计(Big4)、券商规模(ActiveAnalyst)、被分析师关注度(AnaAttention)、市值账面比(BM)、资产负债率(Lev)、券商预测期限(Horizon)和第一大股东持股比例(Shrcr)。对于主要连续变量,为了消除极端值的影响,按照1%分位数进行了缩尾处理。主要变量定义如表1所示。

表1 变量说明与定义

(三)模型设定

为检验财务报告问询函对分析师盈余预测乐观度的影响,设定模型如式(3):

MeanOPTi,t(MedianOPTi,t)=α0+α1Inquiryi,t+α2Sizei,t+α3Updatei,t+α4Big4i,t+α5ActiveAnalysti,t

+α6AnaAttentioni,t+α7BMi,t+α8Levi,t+α9Horizoni,t+α10Shrcri,t+Ind+Year+εi,t

(3)

其中,被解释变量MeanOPTi,t和MedianOPTi,t为分析师盈余预测乐观度;Inquiryi,t为是否收到过财务报告问询函。

四、实证分析

(一)描述性统计

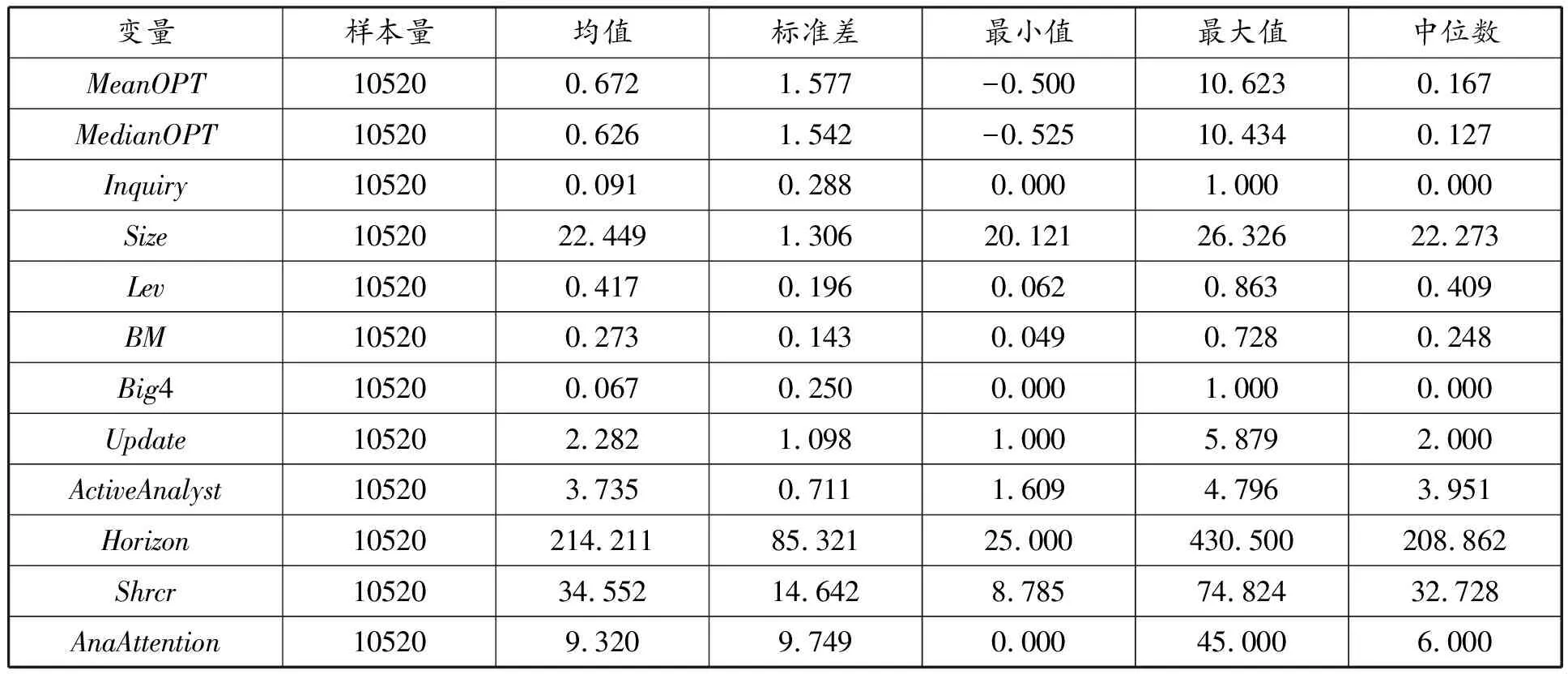

表2报告了主要变量的描述性统计结果,其中,样本公司中分析师盈余预测乐观度(均值)的均值为0.672,标准差为1.577;分析师盈余预测乐观度(中位数)的均值为0.626,标准差为1.542;是否收到过财务报告问询函的均值为0.091。说明样本期间平均有9.1%的公司收到过交易所出具的财务报告问询函,且分析师盈余预测普遍较为乐观。

表2 描述性统计

(二)基准回归分析

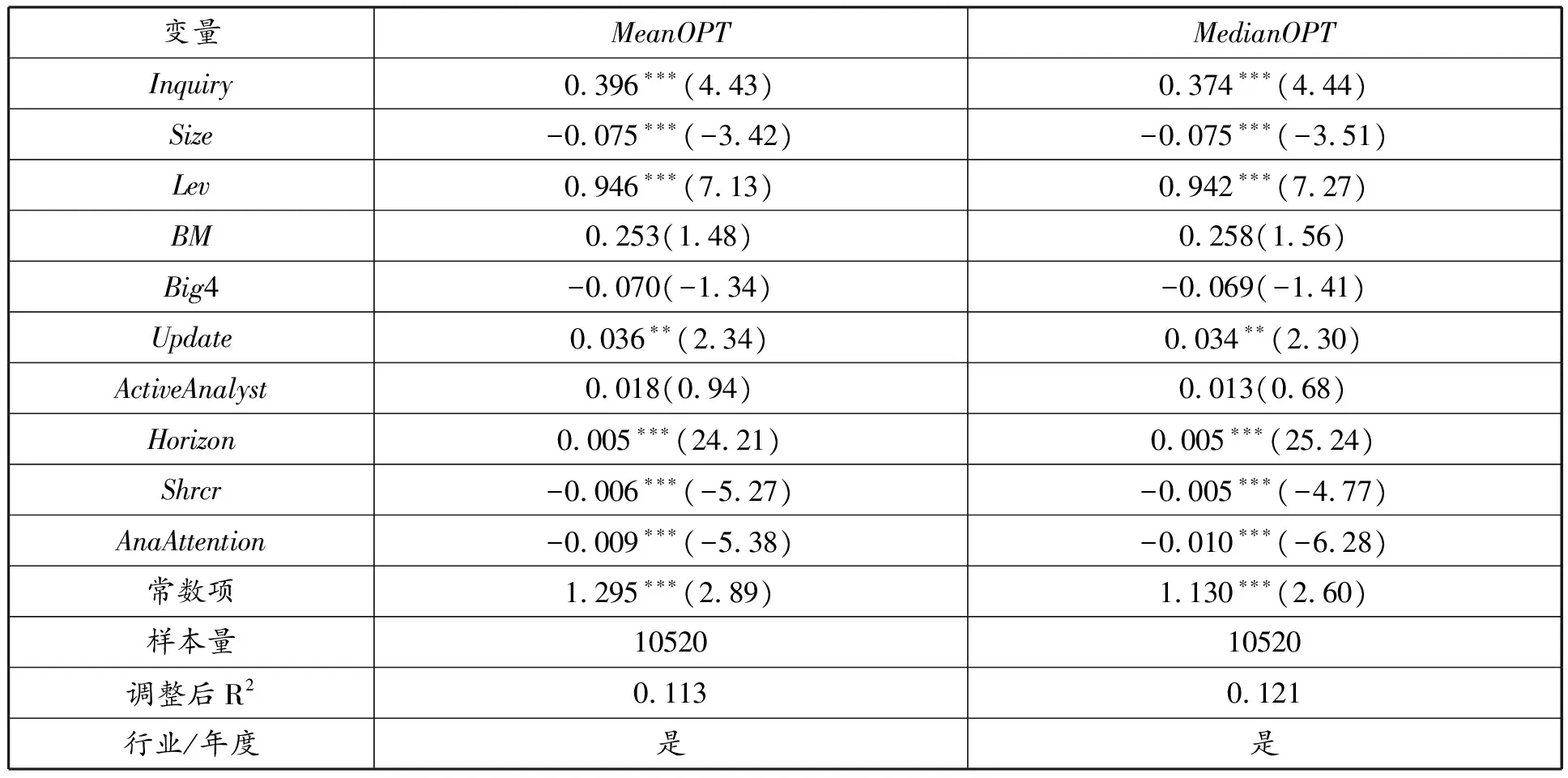

表3列示了财务报告问询函与分析师盈余预测乐观度的回归结果。列(2)和列(3)显示财务报告问询函(Inquiry)的回归系数在1%统计水平上显著为正,说明上市公司收到财务报告问询函后,分析师盈余预测更乐观。公司规模(Size)、被分析师关注度(AnaAttention)与分析师乐观预测显著负相关,资产负债率(Lev)、账市比(BM)与分析师乐观预测显著正相关,均与已有文献研究结论基本一致,从侧面证实了本文结论的可靠性。

表3 财务报告问询函与分析师盈余预测乐观度

(三)机制分析:财务报告问询函对公司治理的影响

由于所有权和经营权分离,导致经理人和所有者的利益不一致,进而使得经理人的决策偏离股东利益最大化的目标,过度投资正是这一代理问题的典型表现(Jensen, 1986)。此外,盈余管理行为也是监管机构和投资者尤为关心的问题。管理层可以通过操纵盈余以实现自身利益的最大化,盈余管理也被视为代理成本(叶康涛 等,2015)。基于此,选取投资效率和盈余管理作为衡量公司治理水平的指标,探究财务报告问询函对分析师乐观预测的影响机制。借鉴Richardson(2006)、陈运森等(2019),分别使用模型(4)和(5)衡量企业的投资效率和盈余管理。

Invi,t=β0+β1Growthi,t+β2Levi,t+β3Cashi,t+β4Agei,t+β5Sizei,t+β6Reti,t

+β7Invi,t-1+Year+Industry+εi,t

(4)

其中,Invi,t表示公司i第t年的新增投资支出,即(构建固定资产、无形资产和其他长期资产的支出-销售固定资产、无形资产和其他长期资产的收益)/总资产;Growthi,t表示公司i第t年的总资产增长率;Levi,t表示公司i第t年的资产负债率;Cashi,t表示公司i第t年的现金状况;Agei,t表示公司i第t年的上市年限;Sizei,t表示公司i第t年的公司规模;Reti,t表示公司i第t年的股票收益率;Invi,t-1表示公司i第t-1年的投资支出;Year和Industry为控制年份和行业的哑变量。由模型(4)得到的残差即为企业的非效率投资,若残差为正则表示过度投资,分别对非效率投资和过度投资取绝对值,其绝对值越小则说明投资效率越高,过度投资越少。

(5)

模型(5)中,Ai,t-1为t-1年末总资产;PPEi,t为t年固定资产净额,△REVi,t为营收变动额;△RECi,t为应收账款变动额;TA为总应计利润,是营业利润与经营活动现金流净额差值;NDA为非操控性应计利润;DA为操控应计利润。借鉴陈运森等(2019)和王兵等(2011),使用区分方向的操纵性应计利润衡量企业盈余管理程度。

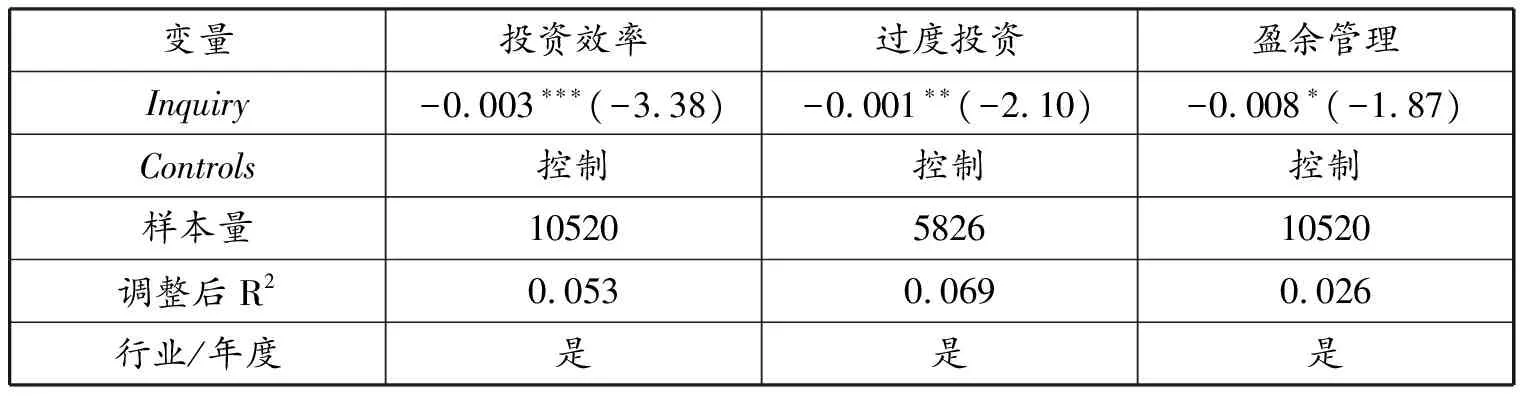

财务报告问询函对投资效率和盈余管理影响的回归结果如表4所示,其中,投资效率和过度投资的回归系数分别为-0.003、-0.001,分别在1%和5%统计水平上显著;盈余管理的回归系数为-0.008,在10%统计水平上显著。表4的回归结果表明,企业收到财务报告问询函后,非效率投资降低,过度投资得到抑制,盈余管理水平降低,公司治理水平提高,分析师对收函企业的乐观盈余预测是基于财务报告问询函对企业未来发展的实际影响而做出的客观判断。

表4 财务报告问询函与分析师盈余预测乐观度的机制分析

(四)进一步分析

1.公司回函对分析师盈余预测的影响

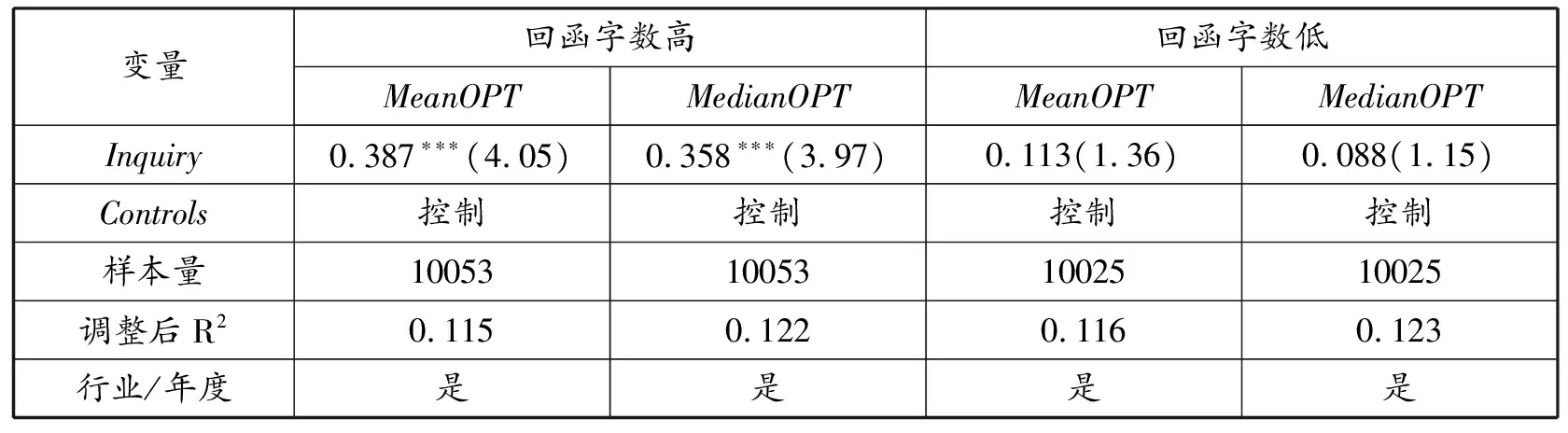

收到财务报告问询函后,企业需在回函公告中一一解答相关问题。尽管上市公司的回函公告回复了财务报告问询函中的问题,但公司回函公告的特征却不尽相同。有些公司明确且详细地回复了财务报告问询函,有些公司回复则较为简略。详细的回函公告向外界传递的信息是,公司重视财务报告问询函,说明其投入较多精力解决相关问题,财务报告问询函的治理效果更好。李晓溪等(2019)认为,企业回函越详细,财务报告问询函监督作用越明显。基于此,进一步分析不同回函情况是否会对分析师盈余预测乐观度产生不同影响。按照样本回函字数的中位数将是否收到过财务报告问询函的样本分为回函字数高组和回函字数低组,当回函字数高于是否收到过财务报告问询函的样本中位数时,定义为回函字数高组,否则为回函字数低组。回归结果如表5所示,在回函字数高组中,分析师盈余预测乐观度的回归系数分别为0.387和0.358,均在1%统计水平上显著;在回函字数低组中,分析师盈余预测乐观度的回归系数分别为0.113和0.088,但均不显著。说明公司回函公告的详细程度会影响分析师对收函企业的盈余预期,详细的回函公告表明财务报告问询函治理效果更好,分析师对其盈余预测更乐观。

表5 公司回函对分析师盈余预测的影响

2.基于产权性质的分析

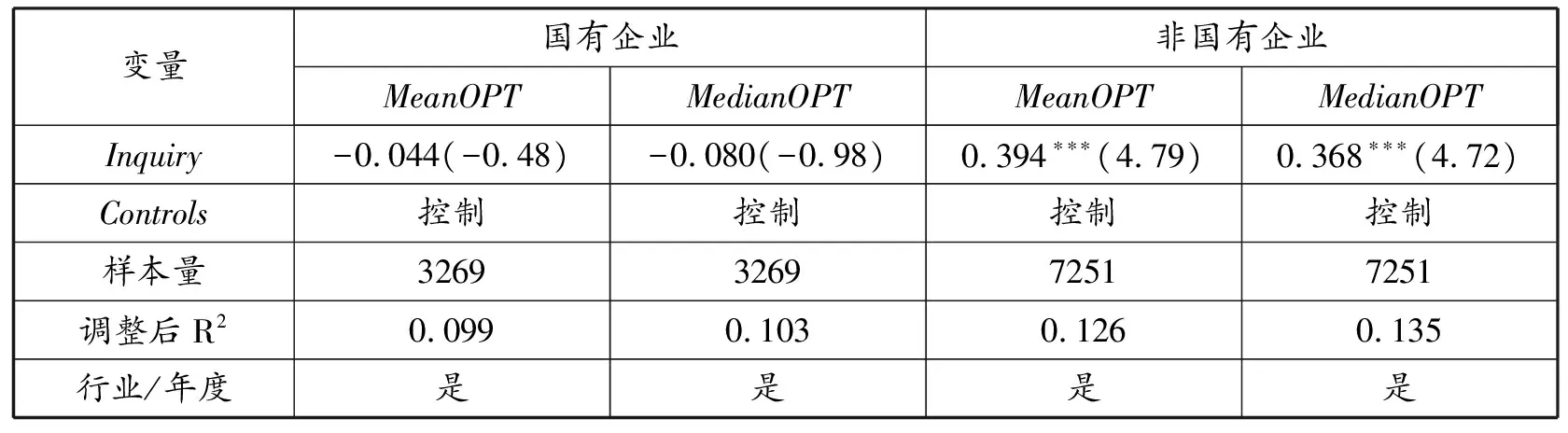

许年行等(2013)认为产权性质会对执法力度产生影响,国有企业的政治联系会削弱监管效果。企业的产权性质同样会影响财务报告问询函监管效果,对于非国有企业,财务报告问询函能起到有效监管,但是对于国有企业,监管效果并不理想(陈运森 等,2019)。为了检验产权性质的影响,按照实际控制人性质将样本分为国有企业组和非国有企业组。回归结果如表6所示,在国有企业组中,分析师盈余预测乐观度的回归系数分别为-0.044和-0.080,均不显著;在非国有企业组中,分析师盈余预测乐观度的回归系数分别为0.394和0.368,均在1%统计水平上显著。这表明上市公司收到财务报告问询函后,分析师盈余预测乐观度在不同产权性质的企业中存在显著差异,财务报告问询函在非国有企业中更好地发挥了监管作用。

表6 基于产权性质的财务报告问询函与分析师盈余预测乐观度

3.基于问询公司所在地市场化程度的分析

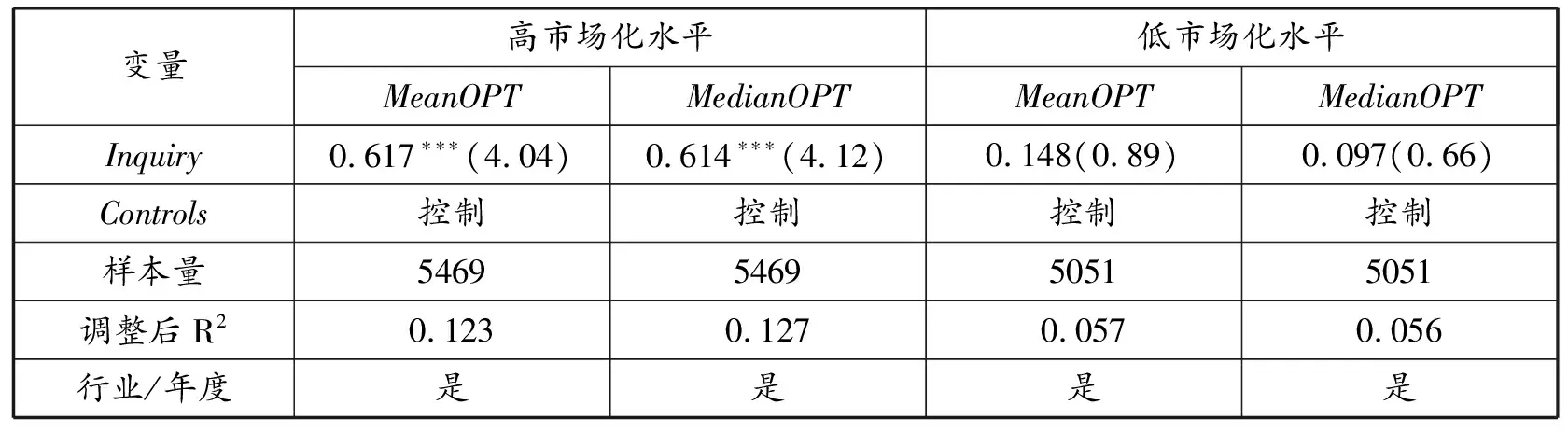

市场化指标用以衡量一个地区的市场化发展程度。中国各地区市场化水平呈现出的显著差异,致使上市公司所处的外部市场化水平也具有显著差异(杨兴全 等,2014)。研究表明,市场化进程越高的地区,随着政府由“干预型”向“服务型”的转变,政府监督部门的独立性得以提高,监管效果更佳(Eikenberry et al, 2004)。此外,随着市场化程度的提高,中介机构也能更好地发挥外部监督作用。基于此,相较于市场化程度较低的地区而言,较高的市场化水平将更有利于财务报告问询函监管效果的发挥。为了检验市场化水平是否会影响分析师盈余预测乐观度,按照公司注册地所在省份市场化水平的高低,以是否高于市场化水平的中位数为基准,将样本分为高市场化水平组和低市场化水平组。回归结果如表7所示,在高市场化水平组中,分析师盈余预测乐观度的回归系数分别为0.617和0.614,均在1%统计水平上显著;在低市场化水平组中,分析师盈余预测乐观度的回归系数分别为0.148和0.097,且均不显著。这表明,分析师对收函企业的盈余预测乐观度会受到公司注册地所在省份市场化水平的影响,较高的市场化水平有助于财务报告问询函更好地发挥监督作用。

表7 基于市场化水平的财务报告问询函与分析师盈余预测乐观度

(五)稳健性检验

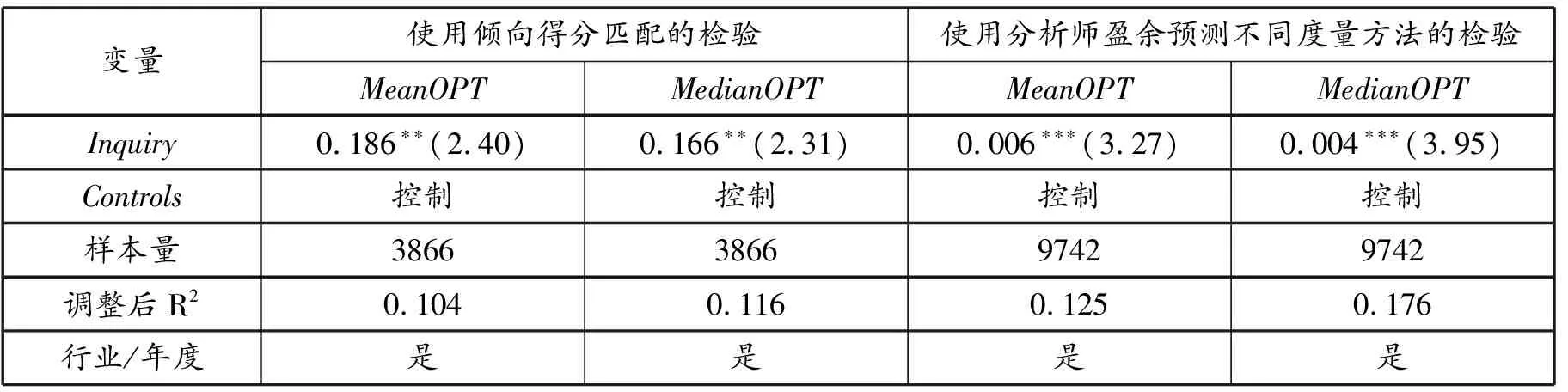

1.采用倾向得分匹配样本的检验

由于被问询公司和未被问询公司本身存在较大差异,为了降低两类公司之间的差异影响,对两类公司进行倾向得分匹配(PSM)。参照陈运森等(2018a),从公司规模、是否违规、产权性质等一系列影响公司是否收函的变量进行匹配,并且采用卡尺内最近邻匹配的方法,按照1∶4进行配对,且试验组与匹配对照组所允许的最大距离为0.03。具体包括的变量有公司规模(Size)、监管处罚类型(2)如果公司受到的处罚方式为“批评”取1,“警告”取2,“谴责”取3,“罚款”取4,“没收非法所得”取5,“取消营业许可”取6,“市场禁入”取7;否则取0。(Violation)、公司年龄(Age)、资产负债率(Lev)、产权性质(SOE)、是否亏损(Loss)、审计师是否为“四大”(Big4)、总资产增长率(Growth)、机构投资者持股比例(INST)和市值账面比(BM)。匹配样本均满足共同支撑假设和平行假设。表8列(2)和列(3)报告了采用倾向得分匹配样本的回归结果,所有回归结果均表明,上市公司收到财务报告问询函后,分析师盈余预测更乐观。

2.采用分析师盈余预测乐观度其他衡量方式的检验

参照褚剑等(2019),分别采用期初股价及上年末股价代替公司实际每股盈余的绝对值为分母,计算分析师盈余预测乐观度,如下式所示:

OPTOPENi,t=(Mean(Forecasti,t)-MEPSi,t)/Pricei,t

(6)

OPTCLOSEi,t=(Mean(Forecasti,t)-MEPSi,t)/Pricei,t-1

(7)

OPTopeni,t=(Median(Forecasti,t)-MEPSi,t)/pricei,t

(8)

OPTclosei,t=(Median(Forecasti,t)-MEPSi,t)/pricei,t-1

(9)

其中,Pricei,t和pricei,t-1分别为i公司在t年期初股价和t-1年期末股价,回归结果如表8列(4)和列(5)所示,其中是否收到过财务报告问询函(Inquiry)的回归系数均显著为正,表明上市公司收到财务报告问询函后,分析师盈余预测更乐观。

表8 倾向得分匹配样本和其他方式衡量分析师盈余预测乐观度

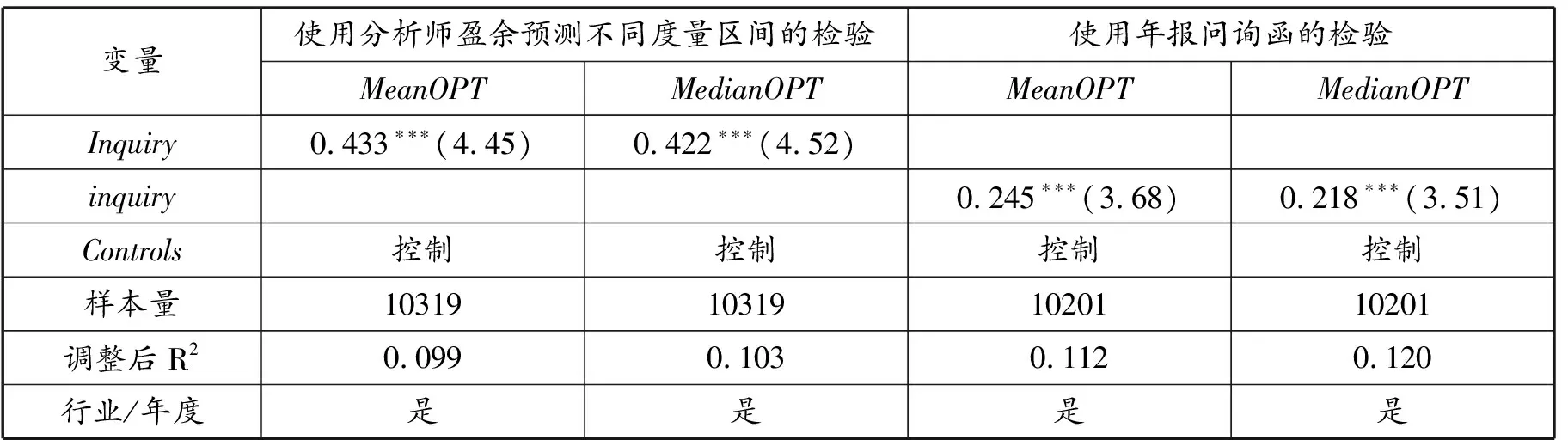

3.以不同时间区间计算分析师盈余预测乐观度的检验

中国的会计年度与自然年度一致,公司财务年度于当年12月31日结束,进入财务报告审计期,直至下一年度4月31日前发布公司年度报告。因此本文将计算分析师盈余预测乐观度的时间节点由年报公布前缩短为当年12月31日前,以规避不同样本区间对分析师盈余预测指标产生的影响。回归结果如表9列(2)和列(3)所示,是否收到过财务报告问询函(Inquiry)的回归系数均显著为正,表明上市公司收到财务报告问询函后,分析师盈余预测更乐观。

4.仅有年报问询函的回归结果

主回归是基于财务报告问询函对分析师盈余预测乐观度的检验,其中包括年报、半年报和季报问询函。考虑到年报问询函可靠性更强,披露更全面,因此稳健性检验中仅使用年报问询函子样本,检验其对分析师盈余预测乐观度的影响。如表9所示,列(4)和列(5)报告的是否收到过年报问询函(inquiry)的回归系数均显著为正,表明上市公司收到财务报告问询函后,分析师盈余预测更乐观。

表9 不同时间区间计算分析师盈余预测乐观度和仅有年报问询函的回归结果

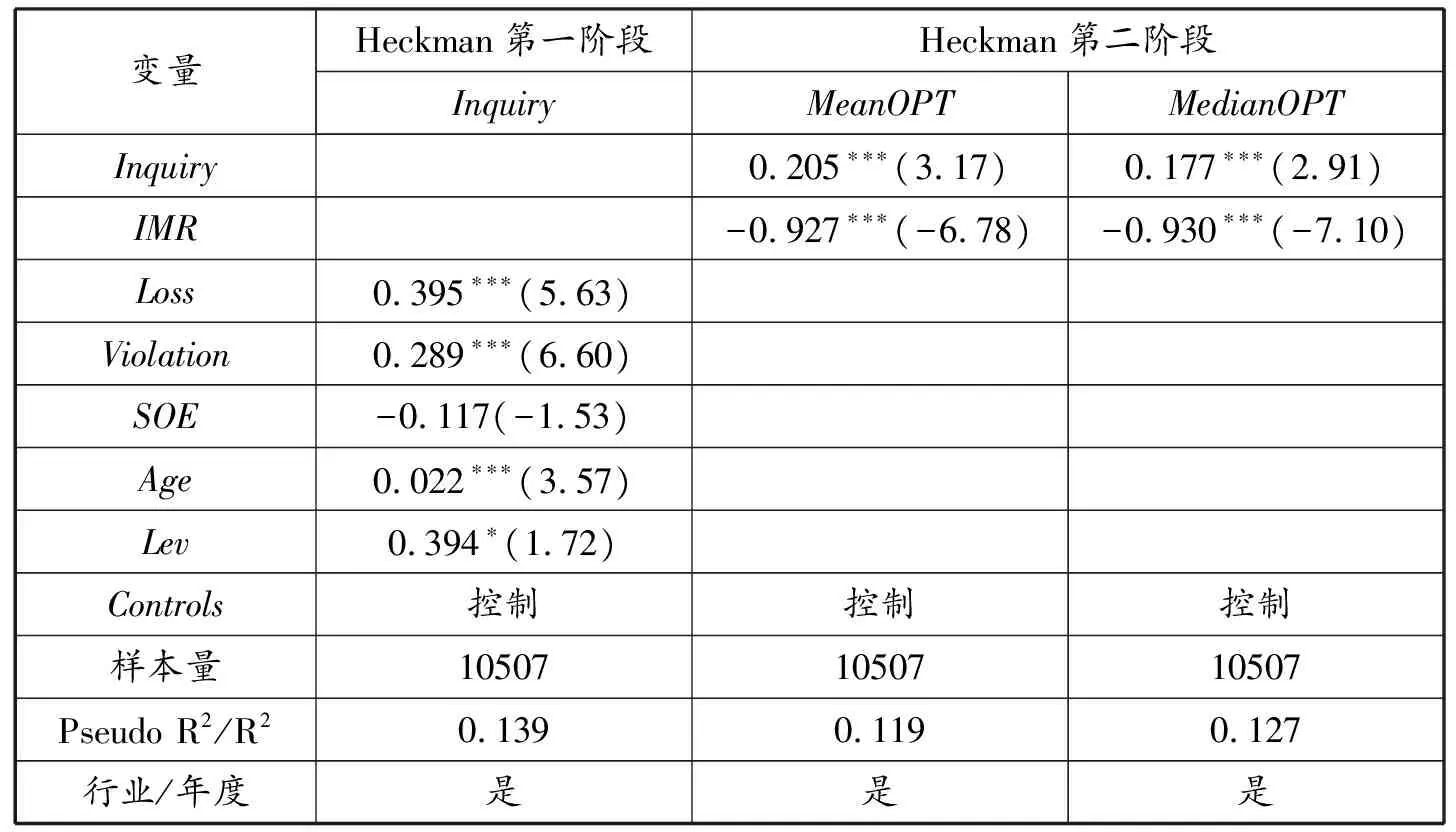

5.Heckman两阶段的检验

由于上市公司是否被问询可能具有选择性,可能会使本文结论具有自选择偏差。针对这一问题,参考陈运森等(2019)和李晓溪等(2019),采用Heckman两阶段模型进行检验。第一阶段加入公司是否亏损(Loss)、监管处罚类型(Violation)、产权性质(SOE)、公司年龄(Age)和资产负债率(Lev)进行回归,得到Inverse Mills Ratios(简称IMR),并将其作为控制变量放入第二阶段的回归。Heckman两阶段的回归结果如表10所示。在控制了样本选择偏差后,是否收到过财务报告问询函(Inquiry)的回归系数均显著为正,与主回归结果一致。

表10 Heckman两阶段的回归结果

五、结 论

本文从资本市场信息中介分析师切入,研究预防性监管制度背景下,财务报告问询函对分析师盈余预测乐观度的影响。研究发现,分析师对收到过财务报告问询函企业的盈余预测更乐观。机制检验表明,当企业收到财务报告问询函后,投资效率提高,过度投资得到抑制,盈余管理水平下降,公司治理水平提升,说明分析师对收函企业发布的乐观盈余预测是基于财务报告问询函对收函企业能有效发挥监督效应,提升公司治理水平。进一步地,企业回函更详细,财务报告问询函治理效果越好,分析师盈余预测更乐观。此外,分析师对收函企业的盈余预测乐观度会受到产权性质以及公司注册地市场化水平的影响,当收函企业为非国有企业或者公司注册地市场化水平较高时,财务报告问询函能够更好发挥监督效果,分析师对收函企业的盈余预测更乐观。

本文的贡献主要有:第一,分析师的盈余预测行为是资本市场重要的研究话题,现有文献把分析师乐观预测归因于分析师的利益冲突、认知偏差和自选择问题(O’Brien et al, 2005;曹胜 等,2011;Bradshaw et al, 2006)。本文验证分析师对于预防性监管的解读逻辑,厘清预防性监管影响分析师乐观预测的内在机理,深化了投资者对于分析师乐观预测的理解,补充和完善了分析师乐观偏差的研究。第二,已有文献对预防性监管的研究侧重其对收函企业的影响(李晓溪 等,2019;陈运森 等,2019;聂萍 等,2019),本文证实预防性监管对收函企业的影响会溢出至资本市场信息中介层面,将预防性监管相关研究思路拓展至分析师领域。

基于上述结论,建议监管部门加强对第三方职责履行的关注,以进一步完善问询监管制度。考虑到交易所权威性低于证监会,可能导致企业对问询函的重视程度不够,因此建议加强对财务报告问询函和与之相应的一系列监管措施的监管力度。监管机构应进一步提高财务报告问询函相关工作人员的专业技能,保持监管问询函的独立性和专业性,提高问询质量。此外,可以建立相关外部反馈制度,鼓励投资者和其他外部监督机构积极参与,以加强财务报告问询函的外部监督效果。