地理思维建模在习题讲评课中的应用策略

——以2021年高考广东卷第17题第(3)问为例

方 城

(汕头市金山中学, 广东 汕头 515073)

《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“新课标”)强调地理学的学科性质和逻辑体系,要求学生注重地理机制和地理过程的学习,在解决地理问题时具备整合知识与情境的能力。当前,一些试题讲评课存在重答案讲解,轻思维建模的问题,导致学生无法将答案逻辑链与解题思维链有机结合,不利于学生核心素养的培养。本文尝试研究在习题讲评课中应用地理思维建模的教学策略,将解题的思维建模过程可视化,优化讲评课教法和学法,提升课堂实效。

一、地理思维建模的内涵与意义

地理思维即“地理思维能力”,是指学习者在认识和把握地理学科的过程中,形成的对地理事象、规律和原理的认知、理解、分析、判断、归纳、评价能力。[1]思维建模就是利用建构的思维模型来认识研究对象,将研究对象以模式化、简单化、理想化的形式来表达。思维建模将人们的思维外显化,使人们的认识从混沌无序向逻辑有序发展。[2]综上所述,地理思维建模就是运用基于地理学科知识与方法的地理思维模型,概括、归纳并阐释地理事件和现象的过程。

在当前“一核四层四翼”的高考评价体系下,考试中出现越来越多基于真实情境的不良结构地理试题,重点考查学生的问题解决能力。思维建模有利于帮助学生检索解决问题所需要的知识与方法,建构问题解决模型,形成问题解决的逻辑与顺序,提升学生问题解决能力。在习题讲评课中应用地理思维建模,一方面有利于帮助学生熟悉思维建模解题的步骤与方法,树立思维建模解题的意识,提升解题正确率与地理学习信心;另一方面有利于加深学生对地理学科知识与方法的理解,在解题的过程中巩固知识,提升能力。

二、地理思维建模在习题讲评课中的应用过程

在习题讲评课中应用地理思维建模,就是将解题的思维建模过程以可视化的形式呈现给学生,并加以讲解的过程。在这个过程中,教师应引导学生依次完成明确建模起点、调用已知知识、获取与解读试题材料信息、整理和统合答案等步骤,并将它们以思维导图的形式表达出来。下面以2021年高考广东卷第17题第(3)问——“更多以降雨形式出现的降水会加速南极海冰融化,对其原因给出合理解释”为例,阐述地理思维建模在习题讲评课中的应用过程。

1.审设问——明确设问要求

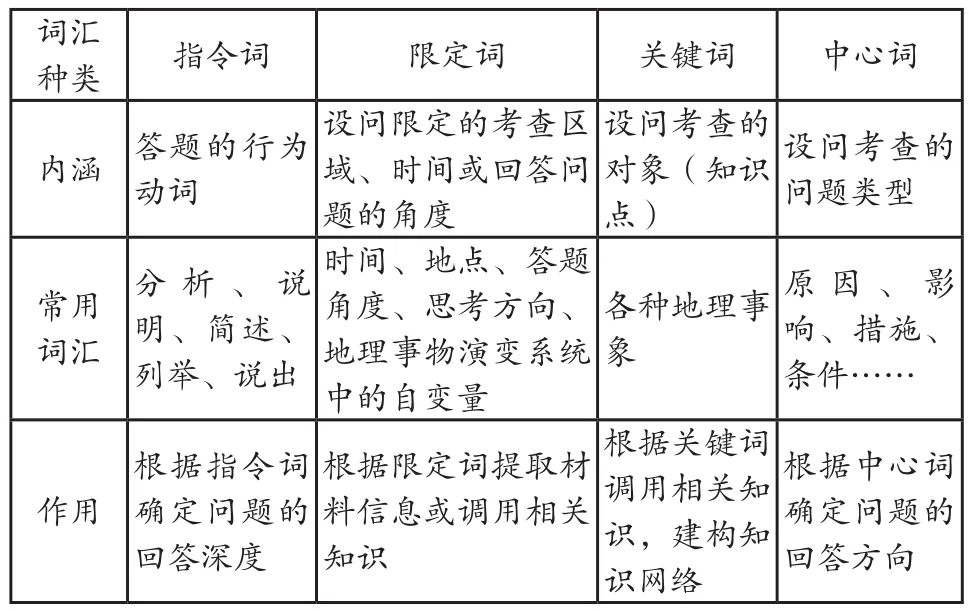

大多数学生在解综合题时都曾出现不知如何下手、毫无头绪、抓不住问题重点或答非所问等情况,这是因为学生审题不清,未能找到解题的逻辑起点。因此,审设问应该成为思维建模的第一步。审设问即将问题中的“指令词”“限定词”“关键词”和“中心词”等词汇找出,明确试题“考什么”“考哪里”“怎么答”“答什么”,设问中各种类词汇的内涵、常用词汇和作用如表1所示。在2021年高考广东卷第17题第(3)问中,“解释”为指令词,要求学生对现象进行分析说明;“南极”和“更多以降雨形式出现的降水”为限定词,指明试题考查的区域及地理事物演变过程中出现的变化;“加速海冰融化”为关键词,指明试题考查的是海冰融化的速度问题,“原因”为中心词,指明问题回答的方向既不是海冰加速融化的影响,也不是应对该现象的措施,而是该现象出现的原因。

表1 设问中各种类词汇的内涵、常用词汇和作用

2.审关键词——调用知识建“常模”

思维建模第二步是找到建模起点——关键词。绝大部分的地理试题围绕“关键词”背后的地理知识结合区域特征进行考查,从关键词入手有利于运用地理知识逻辑解构试题情境。地理知识逻辑来源于平常的学习与积累,称为“常模”。 在2021年高考广东卷第17题第(3)问中,“加速南极海冰融化”为关键词,解题首先围绕关键词,列举海冰融化的影响因素有“气温升高”“水温升高”“冰温升高”,进而依据这几个因素,继续思考在南极地区“更多以降雨形式出现的降水”的情况下,为何会“气温升高”“水温升高”“冰温升高”?将思维建模从知识调用推进到试题情境材料信息提取。

3.审材料——获取与解读信息建“特模”

地理综合题主要以“主题+区域”的形式命制,在解题过程中,区域信息、材料信息的解读和获取就显得尤为重要。建构常模,让解题者获得了信息提取的方向,而根据限定词提取信息,则给予解题者信息提取的区域、时间、对象或者角度。在2021年高考广东卷第17题第(3)问中,设问中的限定词——“南极”“更多以降雨形式出现的降水”,告诉解题者应该关注南极地区降雨和降雪的差异,思考相比降雪,降雨对常模“气温升高”“水温升高”“冰温升高”的促进作用,进而得到雨水相比雪温度更高,对南极附近海水水量的补给作用更强,对南极冰面冲刷能力更强等结论。不同于日常学习和积累的知识,根据限定词提取所得的是区域特征或者材料信息,称之为“特模”。

4.建立联系与组织答案

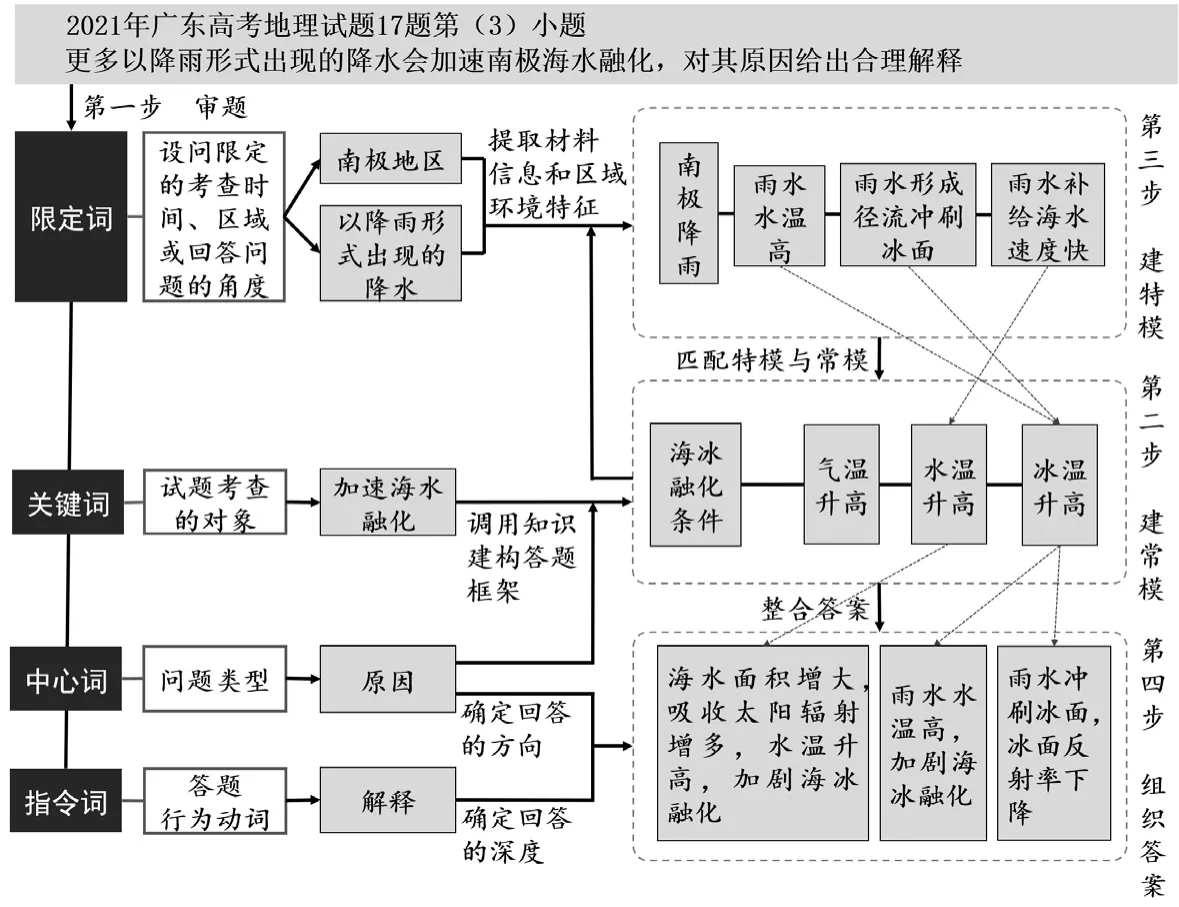

思维建模的最后一步是建立联系与组织答案。在这个过程中,解题者应当将常模与特模相连接,即将特模中的材料信息、区域特征与常模中的要素相对应,进而获得试题的答案,如图1所示。在2021年高考广东卷第17题第(3)问中,雨水比雪温度高,因而雨水打在海冰上会传递给海冰更多的热量,使海冰升温融化;雨水比雪对南极附近海水水量的补给作用更强,这会增强海水吸收太阳辐射的能力,进而导致海水升温,海冰融化;雨水比雪对南极冰面冲刷能力更强,因此随着海冰冰面被冲刷,其光滑程度下降,反射率降低,导致海冰吸热更多,温度更高,加剧海冰融化。

图1 地理综合题解答的思维建模过程

5.构图与表达

在讲评课中,以思维导图的形式呈现思维建模过程,有利于将思维建模可视化,便于学生理解,同时也有利于引导学生在日常学习中运用思维导图辅助思维建模。

思维建模的起点是审设问,因此审设问所得的四类词汇应该放在思维导图的最上方面,并用直线表示它们之间的联系。四类词汇的排列顺序参照它们在设问中经常出现的位置,指令词放在第一位,这有利于在组织答案时首先考虑回答问题的深度;第二位、第三位分别是限定词和关键词,这符合“依据+结论”的答案表达规范;第四位是中心词,这有利于在最后撰写答案前确认设问的类型,避免答非所问。思维建模往往从关键词入手,在关键词下面纵向罗列出常模中所包含的因素(条件),纵向罗列有利于保留常模两侧的空间,便于在左侧填写与常模相对应的特模,在右侧填写常模和特模联系之后生成的答案。按常模的排版方式绘制完成特模后,用带箭头的线条从左到右串联常模与特模,在最右侧组织答案。

完整的思维导图如图2所示,该图内容简洁,构图清晰,从解题者的视角出发,自左向右依次表达了审题、提取知识、提取信息、组织答案的逻辑过程,自上而下分别表达了建构常模、特模和答案的逻辑过程。

图2 地理综合题解答思维建模构图

三、地理思维建模在习题讲评课中的应用策略

1.关注以学生为中心的思维建模过程

学生是课堂的主体。重视以学生为中心的思维建模过程,有利于学生体验思维建模的过程,激发思维活力,形成建模意识,掌握建模方法。

(1)站在学生角度讲解

思维建模是学生在解决问题时的自我思维活动。教师应以解题者的身份同学生一起开展思维建模。指导学生如何通过审题找到建模的逻辑起点,让学生在了解试题答案背后逻辑链的同时,掌握思维建模解题的思路与方法,实现答案逻辑链与解题思维链的有机结合。

(2)关注学生个体的差异

思维建模有一定的难度。在实践中,教师要尊重学生的主体地位,关注差异,分层推进,使所有学生都能通过思维建模取得收获与进步。教师对后进生要加强辅导,重在渗透地理建模的思想方法,最初要求其完成难度较低的常模建构,学生熟练掌握之后再进行后续的特模建构与答案整合,结合习题训练循序渐进地开展学习。

(3)尊重学生的批判性思维

思维建模的过程有一定开放性,教师应尊重学生的批判思维,给予学生一定的发散思维空间。尤其在解读关键词这一环节,调用什么知识,选用哪些影响因素,不同的学生可能看法不同,只要言之有理即可。教师不可将学生的思维限定在参考答案所呈现的框架内,甚至为了所谓的答案权威和教师权威强行建立联系以解释答案。这会固化学生思维,打击学生思考的积极性。

(4)给予学生充分的思考和表达机会

思维建模需要反复思考、再三琢磨,尤其对于初学者而言,建模的每一步都需要思考时间。因此,教师应通过提前布置作业或当堂思考的方式,给学生留足建模时间,让学生充分体验建模过程,发现自己的不足,进而获得成长。在讲评课上,教师还应给予学生展示和解说自己思维建模作品的机会,一方面,学生可以借此梳理清楚自身思路,学生之间可以相互讨论评价,以收获更多的观点与想法;另一方面,教师还可以了解学生思维建模的亮点与误区,以适时调整讲评课策略。

2.深化板书板图的设计与使用

思维建模是一个不断思考、不断建构、不断生成的过程,这个过程也体现在思维导图的绘制过程中。相比口头上的讲授,在黑板上绘制思维导图并辅以讲解能更好地将思维建模过程呈现。教师边讲边画,学生边听边记,有利于学生体验建模,熟悉建模方法与步骤。即使当前多媒体教学普及,板书板图仍有其不可代替的优势,在教师板书板图的间隙,学生有时间记录、思考和消化教师所讲解的内容。师生同步推进,有利于让课堂节奏更加紧凑,提升课堂效率。

教师在黑板上绘制认知地图时,需要注意结合黑板大小合理布局;可以使用不同颜色的粉笔绘制认知地图的各个部分,如常模、特模、答案、审设问等,增强其层次感;还可以将表达主要思维路径的箭头加粗,并在文字外加上方框,提升认知地图的可读性。

3.强化地理思维方法的提炼与指导

试题讲评课的目的不仅仅在于解释试题答案的逻辑,更重要的是帮助学生形成思维建模的能力,这种能力是在学生掌握地理思维方法的基础上形成,因此,教师在讲评课中应有意识地强调地理思想方法,提炼其使用情境与方法。

在综合题解题思维建模中,最常用的就是综合思维、区域认知两大核心素养。在建常模时,需要罗列多个方面的多种要素进行综合分析,这体现了综合思维中的“要素综合”;在建特模时,需要提取和审读设问中的时间和地点,这体现了综合思维中的“时空综合”,即地理事物和现象发生于特定的时空框架;有时有些题目还会侧重考查地理事物的分布特征,或者要求解释地理事物分布特征的成因,在这种情况下,特模或常模的建构就应该遵循地理学中区域特征描述的方法,罗列出点状地理事物、面状地理事物、线状地理事物的特征描述角度与方法。有些题目特模的建构则需要寻找另外一个区域与设问中的区域进行对比,以判定设问区域的特征,这体现了区域认知中的“区域差异”。

4.重视思维建模方法的迁移运用

地理思维建模需要在新的陌生情境中运用以达到内化的目的。在试题讲评课的最后,教师应选取部分与讲评试题相关的试题,设计迁移运用环节,让学生运用所学的方法进行思维建模,绘制思维导图,解决新的问题,以达到触类旁通、举一反三的效果。

在试题讲评课中应用地理思维建模,有利于引导学生理解试题答案背后的逻辑链条和思维链条,将试题讲评课从单一的试题讲解上升到更加多元的思维训练与方法实操,提升学生的地理思维能力与问题解决能力,符合新课标强调思维培养和高考评价体系关注问题解决能力的要求。本文总结了地理思维建模在试题讲评课中的应用策略,有助于提升讲评课质量,对讲评课教学实践有一定的借鉴意义。