移植物局部引流淋巴结对异体复合组织皮瓣移植后存活时间的影响

马戈甲 ,裴蛟淼,李 杨,韩 岩

(1.西安市中心医院烧伤整形美容外科,陕西 西安 710004;2.空军军医大学西京医院西京整形医院,陕西 西安 710032;3.解放军总医院整复外科,北京 100853)

近年来,随着社会发展,各种意外伤害造成大量患者因外伤导致了各种皮肤软组织的缺损[1],部分缺损已经不能用传统的整形外科手段进行治疗,因此整形外科医生加强了在异体复合组织移植技术领域的研究探索,并先后在临床上进行了手、颜面、喉、舌、耳、腹壁等异体复合组织移植[2]。上述异体复合组织移植手术后,虽然大部分异体复合组织移植的患者发生了急性排斥反应,但多数是可逆性的,采用新型免疫抑制药物,一部分可以抑制免疫排斥反应,维持移植组织的成活。大剂量应用免疫抑制药物,虽然能够抑制排斥反应,但会产生很多不良反应,如肝肾等脏器功能损害、 糖尿病等,如果长期使用,甚至可能面临肿瘤和致死性感染的危险。因此,寻找一个有效的方法,减少术后早期全身性免疫抑制剂的用量成了一个关键的问题。因为,淋巴结主要是特异性细胞免疫的必需场所。异体器官或组织移植后,供体抗原经供体或受体的抗原提呈细胞摄取后,进入淋巴结激活初始T细胞,增殖为效应T细胞,经过血液循环进入移植物破坏供体组织。所以本课题将目光放在了移植物局部的引流淋巴结上,希望从此突破,寻找一个更加有效并且不良反应低的免疫抑制方案。

1 材料与方法

1.1 实验材料 8~10周雄性Lewis大鼠和Brown Norway(BN)大鼠,均购买自空军军医大学动物实验中心,在清洁室内饲养,给予正常饲料和水。Lewis大鼠为受体,BN大鼠为供体。

1.2 分组与移植方法 实验采取下腹部游离皮瓣移植。大鼠进行腹腔注射麻醉(1%戊巴比妥溶液)下腹部取3 cm×3 cm大小皮瓣,从BN大鼠移植到Lewis大鼠。首先确定移植区域局部表浅引流淋巴结位置,确保受体在移植时淋巴结不会遭到破坏,供体皮瓣不包含供体引流淋巴结。将大鼠随机分为三组:A组(n=8),正常移植; B组(n=8),术中去除移植区域引流淋巴结;C组(n=8),将皮瓣卷成皮管,利用硅胶管隔离移植物和受体之间的皮肤接触,仅保留血管相通。

1.3 观察项目

1.3.1 大体观察:通过皮瓣外观观察移植物的变化,通过移植后水肿期、紫癜期及排斥期大体区分皮瓣移植后的免疫排斥变化。观察移植皮瓣的色泽、血运及温度,记录皮瓣存活时间。根据临床皮肤排斥反应分级标准,将大体表现分为Grade Ⅰ-Ⅳ 4级,分别为Ⅰ级红斑;Ⅱ级进行性的红斑、水肿;Ⅲ级表皮组织糜烂坏死;Ⅳ级干性坏疽。Grade Ⅲ级作为发生急性排斥反应的标志。

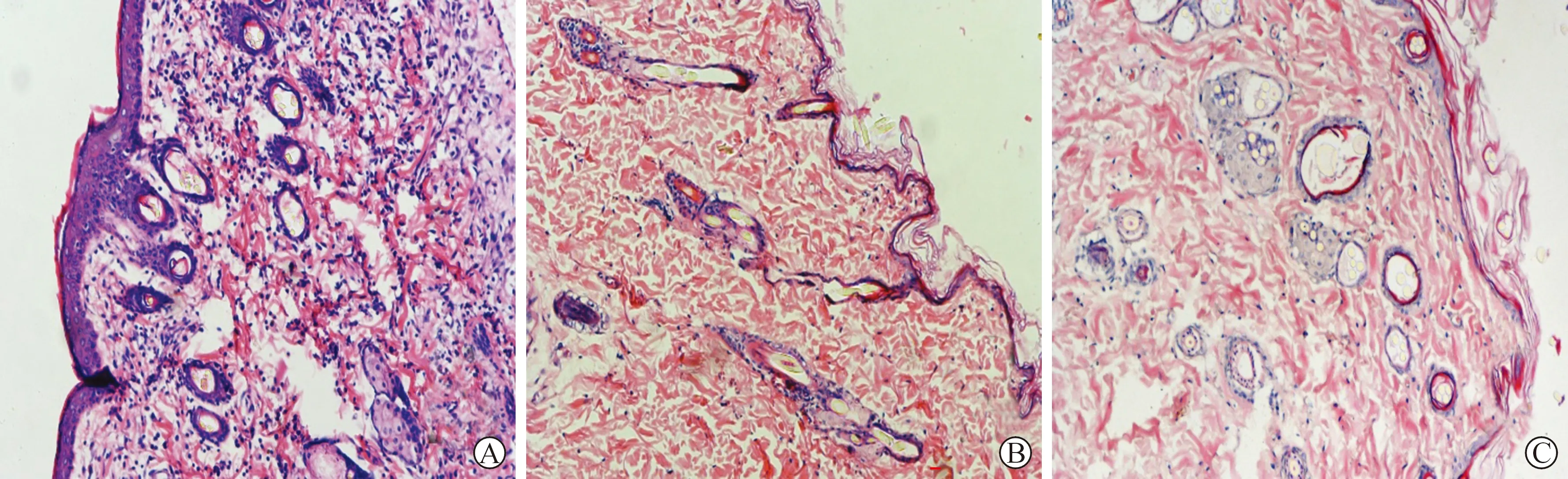

1.3.2 HE染色组织学观察:术后3、7 d取材,通过HE染色确定皮瓣免疫排斥的变化。排斥反应分级根据 Banff 2007 标准进行[3]:0级为没有或者仅少量炎性细胞浸润;Ⅰ级为轻度淋巴细胞浸润,未涉及表皮组织;Ⅱ级为血管周围中度或重度淋巴细胞浸润,无表皮组织角质层断裂或消失,伴有或者不伴轻度表皮及其附属器的受累;Ⅲ级为淋巴细胞广泛密集的浸润皮肤全层,上皮细胞凋亡,角质层断裂,角蛋白溶解;Ⅳ级为表皮组织及其他皮肤结构坏死空泡形成,发生急性排斥反应。本实验将Ⅲ级作为排斥终点。

1.3.3 尾静脉血清白介素-2(IL-2)表达水平检测:术前和术后3、7、10 d及排斥终点,采集鼠尾静脉血0.5 ml进行IL-2 ELISA 检测(大鼠 IL-2 ELISA 试剂,Model680 型酶标仪),按照说明书进行检测。

1.4 统计学方法 采用SPSS 20.0统计学软件进行统计分析。生存评价采用Log-Rank (Mantel-Cox)检验;多组比较使用One-way ANOVA方差分析;P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 移植后皮瓣存活情况 术后各组动物状态良好,未有啃咬皮瓣的情况发生。A组皮瓣第3天开始出现水肿,并且有小面积的出血点,其他各组没有异常情况发生。第7天A组皮瓣基本全部被排斥(图1A),平均存活天数为(6.38±0.52)d,其余各组逐渐出现水肿的情况,但是并没有出血点出现。B组在第6、7天出现水肿,并且出现出血点(图1B),平均存活时间为(10.00±0.76)d;C组第7天,皮管仅出现轻度水肿和少量出血点(图1C),平均存活时间为(14.38±0.74)d。采用Log-Rank (Mantel-Cox)检验,B、C组皮瓣存活时间相较于A组明显延长(均P<0.05)。

A:A组术后第7天,可见表皮糜烂坏死,为典型的急性排斥反应,分级为Grade Ⅲ级;B:B组术后第7天,出现出血点并水肿,皮温升高,分级为Grade Ⅱ级;C:C组术后第7天,皮管仅出现轻度水肿和少量出血点,外观正常

2.2 组织学检查 各组皮瓣分别于术后第3、7天取材进行HE染色。A组第3天可观察到中度至重度血管、毛囊周围炎症,炎症累及表皮,表皮部分发生剥落,中度真皮水肿,根据分级可判定为Grade Ⅱ级;第7天出现广泛的淋巴细胞浸润,部分真皮组织坏死,累及表皮,出现表皮松解(图2A)。B组和C组第3天只有少量的淋巴细胞浸润,没有累积到表皮;第7天出现轻度的淋巴细胞浸润,伴随轻度的表皮水肿(图2B、C)。

A:A组术后第7天,可见真皮及毛囊周围大量炎性细胞浸润,血管内外膜炎性细胞浸润,管腔内有血栓填塞,认定为排斥终点;B:B组术后第7天,皮下及毛囊周围少量炎性细胞浸润,真皮及皮下组织结构正常,有轻微水肿;C:C组术后第7天,皮瓣仅出现轻度淋巴细胞浸润,伴轻度皮肤水肿

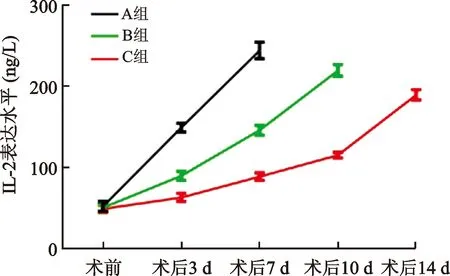

2.3 血清IL-2表达水平 各组分别在术前和术后第3、7、10天及排斥终点,采集鼠尾静脉血液进行IL-2 表达水平检测(图3)。各组IL-2都有升高的情况发生,A组相较于其他各组,IL-2的升高非常明显,在排斥终点(术后第7天)达到最大(245.94±10.21)ng/L;B、C组在术后第7天IL-2表达水平分别为(145.15±4.2)ng/L和(96.28±4.62)ng/L,A组与其他两组比较具有统计学差异(均P<0.05)。B、C组相较于A组升高缓慢,但B组在第7天皮瓣出现出血点和有排斥现象发生后开始明显升高,在排斥终点IL-2表达水平达到最高(221.35±5.46)ng/L。C组在术后第3天IL-2表达较稳定,术后第7天后表达量增加,排斥终点时IL-2最高达到(189.97±4.76)ng/L。

图3 各组血清 IL-2 表达水平比较

3 讨 论

本实验主要目的是要证明移植物局部的引流淋巴结在异体复合组织移植中是否参与了早期的排斥反应,干预淋巴结后能否延长皮瓣存活时间。研究主要集中在局部引流淋巴结上,通过设计不同的实验方案,观察研究引流淋巴结对于异体复合组织移植的影响。在实验组中,我们设计了针对淋巴结和淋巴引流的一系列实验,分别利用物理去除淋巴结及隔离淋巴引流的方法来验证我们的设想。从实验结果观察,局部引流淋巴结的确在早期的急性排斥反应起到了一定的关键作用。与对照组(A组)相比,其余实验各组都能有效地延长皮瓣的存活。

相较于内脏器官的移植,皮肤组织移植后会产生强烈的排斥反应,因此认为皮肤组织是抗原性最高的组织[4]。而异体复合组织移植一般都含有皮肤组织,因此认为复合组织移植的排斥几率要高于内脏器官[5]。同种异体的排斥反应被认为是以T细胞适应性免疫应答为主的排斥反应过程[6]。初始T细胞在次级淋巴组织(Secondary lymphoid tissues,SLTs)与载有抗原的抗原提呈细胞(APCs)经过反复接触、识别,使初始T细胞逐渐成熟,并增殖成为效应T细胞,然后进入血液循环,到达异体移植物局部后,促使移植物发生排斥反应。而APCs摄取含皮肤移植物的异体抗原后,只能沿着淋巴引流进入引流淋巴结,因此很难有大量的抗原通过血液进入脾或其他部位的淋巴结[7]。次级淋巴组织既是成熟T细胞、B细胞等免疫细胞定居的场所,同时也是产生免疫应答的部位。抗原向SLTs定向移动并被截留其中,这决定了淋巴结在免疫应答中的重要性。

有研究[8]发现,在异体皮肤组织与受体真皮移植床建立新的血管化连接之前,由于淋巴引流受阻,推迟或阻止了移植物的排斥。这提示淋巴结是针对皮肤移植物发生免疫应答的主要部位[9]。我们实验中也发现,将皮瓣卷成皮管并用硅胶管隔绝供受体皮肤之间的接触是能够延长移植物的存活时间(C组),并且移植物的水肿情况比较严重,一般要在第10~12天能消肿,并且消肿后很快出现了排斥反应。这有可能和皮肤后期生长越过硅胶管使皮肤接触有关,也有可能是依赖于SLTs,使初次免疫应答和初始T细胞激活产生效应细胞导致移植物的排斥[10-12]。一旦激活,初始T细胞分化成效应T细胞,可以迁移至外周组织,通过血液循环到达移植部位,从而发生移植物排斥[10]。

T细胞的激活需要两个激活信号[13]。第一信号为抗原特异性T细胞的受体识别抗原提呈细胞表面的MHC抗原肽复合物;第二信号,又称作共刺激信号,是T细胞表面受体识别抗原提呈细胞的相应配体。RAS -丝裂原活化蛋白激酶通路、钙调磷酸酶通路等数个信号通路经过这两个信号活化,激活数个转录因子,如IL-2。IL-2可激活下游细胞因子的增殖,也称为第三信号。经过一系列信号传导及活化,最终导致效应T细胞的CD4+T细胞和CD8+T细胞克隆增殖[14]。在我们的试验中,A组相较于其他各组,IL-2的升高非常明显,在排斥终点达到(245.94±10.21)ng/L,其他各组在该时间点略有增加,但是随着IL-2的增加,慢慢也出现了排斥反应,最终在不外加其他任何干预的情况下,皮瓣全部坏死。

初始T细胞和大部分记忆性T细胞的活化部位是SLTs,同时该部位也是引发同种异体移植物排斥反应所必需的场所。在非血管化的皮肤、角膜移植实验中证实,引流淋巴结对异体移植物的排斥起促进作用。有实验研究[15-16]发现,在大鼠异体角膜移植中,去除角膜的引流淋巴结(下颌淋巴结、颈浅淋巴结)可以延长正常或高危角膜移植物的存活时间。在小鼠、豚鼠、兔进行了去除引流淋巴结的皮片移植研究,证实可以延长皮片的移植时间[9,17]。在本实验中,我们也进行了大鼠复合组织移植局部的淋巴结摘除。首先利用ICG的显影技术,确定了该区域淋巴引流的方向和范围(其引流方向是向腋下淋巴结处引流),切除移植物局部引流淋巴结后发现,相较于对照组(A组)第3天出现的水肿和出血点情况,实验组(B组)水肿和出血点等排斥迹象发生在第7天,该组皮瓣存活时间为(10.00±0.76)d,要高于对照组(A组),但是要低于C组。通过 IL-2 的变化(图3),发现去除引流淋巴结在早期确实可以降低机体急性排斥反应强度。同时有研究[18-19]表明,在皮肤、角膜的移植中脾可能具有调节作用。我们实验组在下一步的实验中也将验证这种排斥反应的发生是否和脾脏有着密切的关系。

总体从实验结果来看,移植物局部的引流淋巴结在移植早期的确起着非常重要的作用。虽然到后期在不添加任何其他干预手段的情况下,皮瓣最终都会坏死,但是相较于对照组,的确起到了延缓排斥反应发生的作用。从临床上看,现在的抗免疫排斥方面主要是早期全身给予大量免疫抑制剂或者激素,但是长期全身大量的用药带来了一系列的不良反应,主要有:机体代谢紊乱(糖尿病、库欣综合征等)、机会性感染(条件致病菌、真菌、疱疹病毒等)及肿瘤的发生等[20]。因此,局部用药和减少用药剂量就成了大家关心的一个问题。从我们的试验中可以看出,早期干预移植物局部引流淋巴结可以延缓排斥反应的发生,延长皮瓣存活时间。淋巴结是特异性细胞免疫的必需场所。异体器官或组织移植后,供体抗原经供体或受体的抗原提呈细胞摄取后,进入淋巴结激活初始T细胞,增殖为效应T细胞,经过血液循环进入移植物破坏供体组织。根据角膜移植的研究可见,局部引流淋巴结对非血管化组织的免疫排斥起主要作用,而对于血管化的内脏器官移植来说,引流淋巴结众多,分布复杂、广泛,不易对其操作,而对于血管化的头面、四肢异体复合组织移植来说,引流淋巴结相对集中局限,容易干预。

在未来的研究中,我们将使用小剂量的免疫抑制药物联合移植物局部引流淋巴结的处理,对其进行有效干预,可能会降低术后(特别是术后早期)全身免疫抑制药物的应用剂量,减少或避免全身大剂量用药的不良反应,为异体复合组织移植探索一种新的安全有效的免疫抑制治疗策略与方法,从而推动异体复合组织移植在临床的广泛应用。