探讨现代科技和传统美学在电影制作中的碰撞与融合

——以《流浪地球2》为例

刘 寅

刘寅电影工作室,北京 100080

1895年,卢米埃尔兄弟的《工厂大门》《水浇园丁》等12 部短片在巴黎公映,正式宣告电影诞生。此后很长时间内,无论是达盖尔偶然发明的“达盖尔照相法”、爱迪生发明的“西洋镜”放映术,还是“戏剧电影之父”乔治·梅里爱发明的停机再拍、快慢动作、淡入淡出、叠化等摄影技术,这些都为电影持续不断发展奠定了坚实的基础。

伴随着现代科技的高速发展,电影制作技术不断更新,进入到如今的数字化制作语境中。数字技术让电影制作更加精确、高效和便捷,数字化的制作流程、后期剪辑等可以为电影带来更加逼真的效果和更加丰富的表现形式,也由此衍生出很多视效影像风格十分独特的影片。其中有的影片对数字技术的不恰当运用让影片陷入了过度加工和脱离现实世界的漩涡之中,使电影失去了原本的真实感和人情味。新技术的引入使电影制作有更多可能性,同时也带来了一些新的挑战。如何在当代技术和传统美学之间找到平衡点,使得电影既具有视觉上的震撼效果,又能够传达出深刻的情感和意义,已成为当下电影制作领域的一个重要议题。

《流浪地球2》作为一部硬核科幻片对于视觉效果的呈现要求很高,大量应用高新技术,如何让当代技术与传统美学碰撞出新火花并达到融合统一,是笔者在该片制作过程中不断思考和实践的课题。最终影片获得了观众的认可,也得到了业内专家的高度评价。因此,本文以《流浪地球2》为例,探讨现代科技和传统美学在电影制作中的碰撞与融合。

1“综合体”型影像美学设计

《流浪地球2》是一部多线叙事电影,其故事不仅跨越了不同的年代,还跨越了不同的地域,甚至发生在地球和月球这样不同的物理环境。在前期筹备阶段,郭帆导演便和主创们表达了“史诗级”“高信息密度”“未来纪录片”等影片概念。为了设计出符合影片概念的影像风格,笔者作为摄影指导组建了“影像设计小组”,筹备过程中不仅大量查找并观看相关电影,还从不同年代的摄影、绘画作品中寻找灵感。最终确定在“现实主义写实风格”的基础上做“浪漫主义形式化”的区分变换,同时,在特殊的段落做“超现实主义风格化”的处理。在传统美学的框架下充分参考借鉴多种成熟的美学体系融合而形成“综合体”型的影像美学设计。

首先,“现实主义写实风格”是一种追求真实和客观表现的艺术风格。在科幻电影的背景之下,摄影方面力求场景光源、光质尽可能准确地还原真实世界或者符合物理科学设定中的样貌。因此,在拍摄和布光时强调对物体形态和色彩的准确捕捉与再现,旨在让观众感受到所表现情境的真实性和生动性(图1)。利用现实主义写实风格来呈现电影中的场景和物体,以便将观众置身于故事情境中,这就要求注重摄影在构建大环境气氛和人物光效细节刻画上的真实性,并确保画面的构图和镜头的运动流畅自然。

图1《流浪地球2》现实主义写实风格

其次,“浪漫主义形式化”是一种将现实主义的写实手法和浪漫主义的情感表达相结合的艺术风格,其目的是通过摄影师的主观感受和想象力来赋予特定段落更加深刻的内涵和意义。不同段落强调不同的情感表达,需要深度结合创作者个人理解,以主观的方式挖掘观众的情感共鸣点,追求形式和表现手法上的创新和变革。在处理光影和色彩方面,影片的不同段落可以运用一些差异化表现手法和技术手段,如对比度、曝光、色彩调整等,来表达人物特殊的情感和立意(图2)。

图2《流浪地球2》浪漫主义形式化段落

最后,“超现实主义风格化”的处理方式则是一种试图将超现实主义的非理性和超越现实的想象力融入到现实主义和浪漫主义形式化的表现手法中的尝试。这种处理方式包括使用各种形式的象征和隐喻,还可采用夸张和扭曲物体形态、模糊和混淆场景边界等手法,在极特殊的情景和段落中创造出一种具有神秘隐晦暗示的画面,达到为后续叙事埋下伏笔的效果。《流浪地球2》中使用超现实主义风格化的处理方式来突出场景中的关键元素,增强特定的视觉效果(图3)。

图3《流浪地球2》超现实主义风格化段落

在这种“综合体”型的影像美学设计下,巧妙利用画幅、视角、镜头运动方式、光影结构、色彩气氛等不同方面为故事中的三条人物叙事线设计了三种不同的整体风格。同时,对每一条线的不同年代、不同世界背景、不同人物心理状态做了进一步的分支视觉设计,涵盖了“莫兰迪色系”“黑白灰极简”“高低色温色反差”“单一色调”等不同的摄影视觉风格。这种“综合体”型的影像美学设计,不仅让《流浪地球2》的视觉呈现融会贯通、丰富多元,更让影像寓意与故事冲突、人物情绪相契合,满足了影片的内在表达。

当下电影题材、类型多元化发展,这就要求从业者必须积累足够丰富的审美类型,拥有多种美学观念。对于一些专属性、风格化的电影甚至会要求影像创作者深入了解和学习光影色彩带来的不同心理作用。洛杉矶美国电影协会学院教授帕蒂·贝兰托尼所著的《不懂色彩不看电影》[1]中以60多部经典电影为例,探讨了色彩视觉给人们带来的情感效应。书中指出,选择正确的影像色彩可以在潜意识层面完成对观众的心理控制。摄影指导作为影像视觉的主控者,唯有了解尝试各种不同风格的影像视觉美学,建立美学“综合体”才能在不同类型的电影创作中得心应手。

2 高新技术在影视制作中的运用

“工欲善其事,必先利其器”,这句话旨在强调工作的效率和品质与所使用的工具和技术密切相关。在电影拍摄中,随着技术的不断发展和创新升级,使用先进的摄影设备和技术手段对于提高电影制作的质量和效率至关重要。笔者在近几年的多部电影作品中一直致力于摄影技术手段的更新与研发,在镜头形式和视听语言上进行创新探索,希望尽可能多地掌握有力的“器”来服务影像艺术层面的创作。但同时也深刻意识到“器”绝不是单独停留在技术方式和器材等硬件发展的层面上,同时需要注重人才和团队的培养。伴随社会进步、科技发展,摄影前、中、后期的制作环节引进了数字控制、5G、云存储、云传输等高新技术,这些让我们的电影制作更便捷、更高效、更优质的同时,更是提供了探索新的制作流程与视听表达方式的可能。

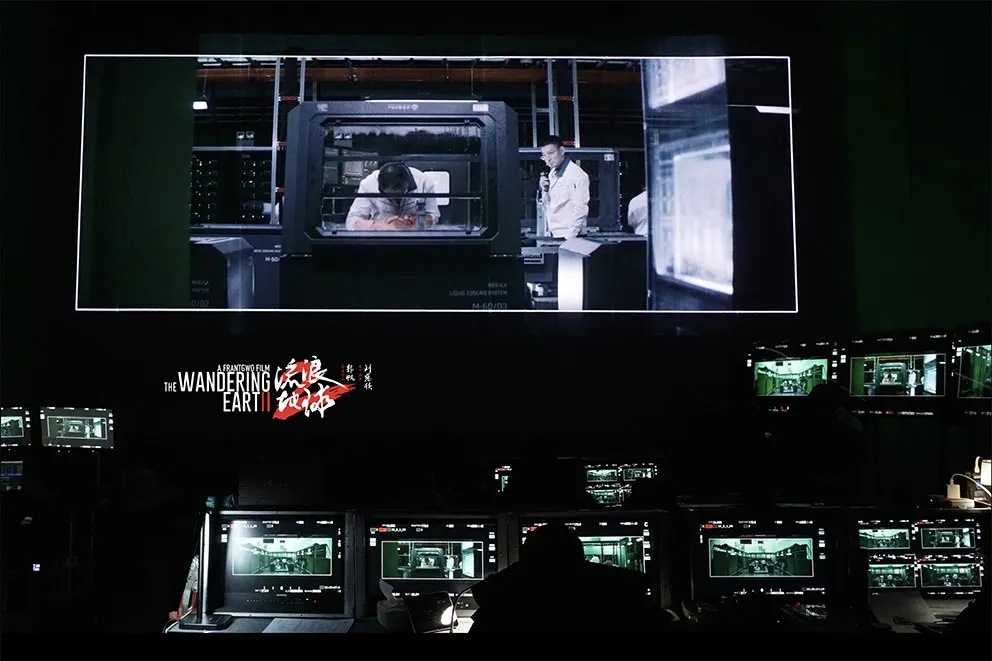

2.1 全片虚拟拍摄制作动态预览

《流浪地球2》作为一部科幻大片,拍摄制作的复杂程度高,前期各部门进行有效的沟通碰撞非常重要。影片在开机前进行了全片虚拟动态预览拍摄制作,利用数字虚拟摄影和动作捕捉技术,在成本可控的条件下对全片进行了可视化创作。把大量集中在导演、摄影、视效、美术等主创成员之间的沟通碰撞前置化,让制作团队在制作动态预览的过程中实时交流和反馈,促进团队合作和沟通,提前磨合,从而确保影片的质量和进度。得益于此,在这一阶段导演和摄影可基本确定每场戏所需要的镜头,对人物调度、镜头运动等方面提前达成一致,甚至在摄影方面对一些特殊场次、特殊镜头所要用到的镜头透视和灯光设置方案等技术细节都进行了构想。同时,各协同部门主创也对后续要做的场景方案和视效方案进行了初步的商议调整和修改,明确了后续实拍阶段的工作重心,详细地记录虚拟拍摄笔记以便后续准备工作更有针对性的展开(图4)。

图4《流浪地球2》虚拟拍摄现场

2.2 数字灯光技术的熟练运用

灯光在电影制作中占据着举足轻重的作用,不同灯具发射出不同质感、颜色的光线,让镜头中的画面被勾勒出来,最终显现为一个个影像瞬间。数字灯光技术的引进完成了多种传统灯光工作方式无法实现的效果,比如单个镜头中大面积光线色彩的变化、传统灯具无法实现的快速调整以及LED 灯具特有的可编程式特殊效果变化,均为光影结构在配合故事叙事上提供了更多的可能性与寓意性。《流浪地球2》制作时间更紧、任务更重、难度更大,这些因素共同导致现场多数时候必须采取多机位拍摄。为了在不损失光影的情绪表达能力的同时得到更稳重的光影结构,展现更多的细节层次,摄影和灯光团队采用了环绕式做光方式,即并不是所有机位都做主副光,而是用环绕光源的思路尽可能在预制阶段就把每个场景的环境光线做出丰富的层次质感,并在前期构思时就明确光源和机位调度的关系,淡化每个机位之间的光线边界。笔者与合作的灯光团队经历四五年时间的电影制作积累,到《流浪地球2》最终找到了一套更适合我们自己的方式:所有高层光效预制的灯具全部统一连接到摄影指导控制区的各个调光台里,增加高层大型预制灯光矩阵的可控性,节约现场调整时间,拍摄当天的中低层光效矩阵或者灯具也尽可能多地连接进调光台。拍摄过程中摄影指导在调光台中集中完成对亮度调整、颜色变换、特殊灯光效果的控制,配合传统灯具与传统的工作方式,在保证画面整体效果和谐统一的同时,更加积极快速地响应现场突如其来的变化。

2.3 移动光效

作为一部有众多科幻场景的电影,《流浪地球2》的光效设计离不开移动光效这一概念。为使成片效果更加真实可信,灯光团队选择在前期花费大量时间和精力用特定光源模拟光线的运动变化,在镜头中做出移动光效并由摄影机如实捕捉这些变化,让光与人物、背景实现自然交互。

《流浪地球2》拍摄过程中对太空电梯的拍摄是时间跨度最长的。成片中展现的太空电梯片段包含了外景拍摄和两个棚内搭建部分的拍摄。其中最具代表性的是刘培强拿着鲜花上太空电梯一直到太空电梯最后坠落回到地面这一整段。整个过程连贯复杂,掺杂着太空电梯运行中的特殊光效以及电影情节中的无人机、战斗机的爆炸光效等,这其中的每一个细节都至关重要。综合考虑各种因素,我们拍摄这一段时决定先在外景地完成太空电梯起和落两个跟地面综合环境有交互的部分。在拍摄外景的同时,棚内搭建太空电梯轿厢场景并进行灯光预设。这一段的难点在于片中是一段完整连贯的段落,更进一步说是一段有科幻设定和打斗场面的连续段落,所以我们前期针对这个段落做了细致分析,对应每一个小场次需要什么光效都做了详细记录。

太空电梯轿厢的戏份中,随着轿厢的快速升降,其透过窗户进来的太阳光如何进行科学呈现是一个难题。在概念设定中,太空电梯其他部分结构的影子因为电梯不同的运行速度而变成不同速度上下位移的矩形光区。如何在摄影棚的有限空间里完成多个窗户统一一致的位移光效变成了特别大的挑战。为此笔者专门设计了大滚筒的钢架结构,把灯具固定上去再由工作人员以统一速率控制旋转,在轿厢内均匀地刷过模拟太阳直射光的大光斑,模拟太空电梯按照不同速度上升、下降 (图5)。随着剧情的推进,在太空电梯穿梭大气层的前后做了光效区别,电梯外激烈空战的战火光效也在箱体内进行相匹配的光影呈现,正是这些复杂甚至繁琐的灯光效果运用,使并不真实存在的物理空间在大银幕上变得真实可信。

图5《流浪地球2》太空电梯

空间站也存在类似的光影技术问题。出发大厅、空间站通道的大窗户因空间站的自转而产生多个大面积亮光区域的同步位移,灯具竖向大跨度的往返运动就非常困难,要做到多个窗户的同步竖向位移移动光效更是难上加难。针对片中空间站的物理光效特性,我们研发定制了巨大的编程挂灯设备,实现固定圆心并同步移动的光效,以匹配现实世界中的移动光学效果(图6)。

图6《流浪地球2》环形空间站

大幅度运动光效的实现更多是依靠重型机械设备的改装与研发,所有的结构与零件都是前期在三维软件中设计、组装并通过数控机床实现定制生产,科技的进步是整个过程不可或缺的前提。

2.4 泰 坦 及 其 他MOCO 设 备

镜头的运动方式一直是不同类型片尝试去突破的一种视觉表达形式。特殊的镜头运动形式不仅能参与到故事的叙事中,帮助角色完成更好的共情还能赋予电影与众不同的气质,甚至创建新形式的情绪隐喻视听语言。比如希区柯克著名的“Dolly Zoom 反移动变焦”、昆汀的“Quick Zoom 快速变焦”、《黑客帝国》中的子弹时间,又如通过运动控制系统(Motion Control System,MOCO)去实现的《霍比特人》中大小比例分层合成的镜头方式。

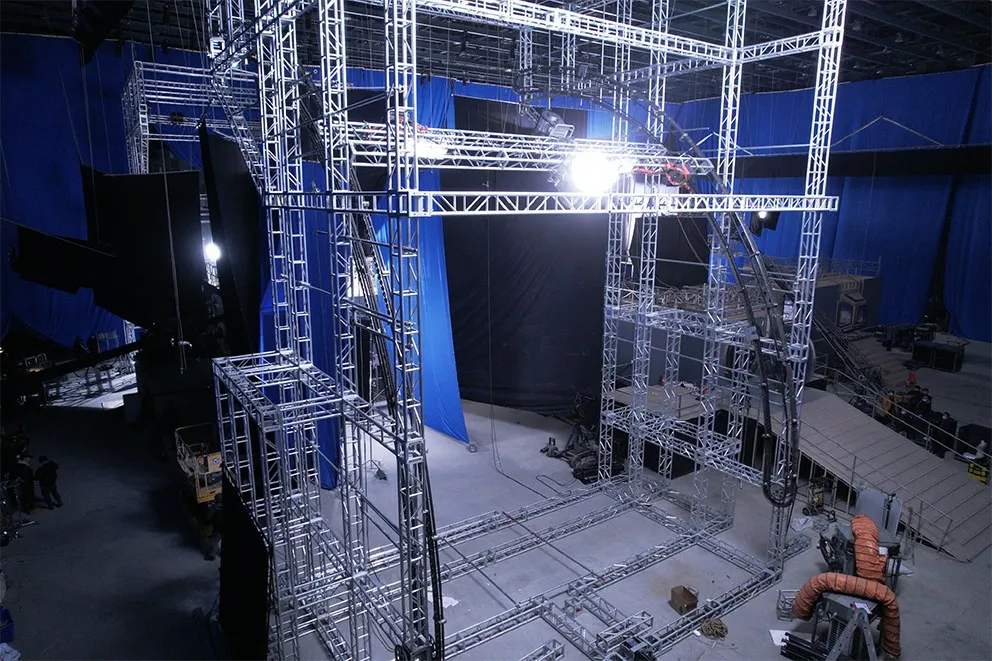

泰坦 (Titan)是目前全球最大的MOCO,也是“数字控制”技术最高端的设备,其臂展最高可达8.7m,最长可达12.98m,可以负载45kg 的摄影机重量。为了满足《流浪地球2》的拍摄,我们从设备制造公司马克罗伯茨运动控制公司(MRMC)采购了一台,这也是全球范围内的第三台。

《流浪地球2》中设计的几个特殊镜头运动一直在挑战泰坦设计的运动极限,我们需要其最长臂展、最宽摆臂幅度等的同时还需要更大的角度、更快的速度。因此泰坦镜头大多都不是在地面完成的,而是在由Truss架组装搭建的特殊高台上,高角度、超负荷完成。同时,我们同步与MRMC 公司沟通,给这条泰坦做了一些小的配件改造,做了加速改装,最终依靠这个“数字控制”的高新技术设备完成了像“镜屋”这样复杂镜头的拍摄。

“镜屋”场景需要镜头完成无数次环绕剧中人物图恒宇,这是前期设计调度中最难的几个镜头之一。难点在于环境四周全都是玻璃,如果用伸缩炮进行人工手动控制,稍微有一点点偏差就会碰碎玻璃,导致拍摄无法进行,发生很严重的安全事故。前期筹备的时候,笔者决定这个镜头用泰坦去实现完成。泰坦可以预先设定好绝对安全的运动轨迹,电脑编程100%还原地重复执行出来,这是唯一能确保演员安全并让拍摄顺利进行的方法。实拍当天,摆臂、伸缩臂和底座轨道的行程全都按照编程轨迹设定运行,再加上手动控制遥控头的三个轴向进行操作,配合表演调度与节奏。同时,软件记录附加遥控头的控制信息和焦点变化信息,这样完成各个变化的记录后,只需要按一个播放键,泰坦便可进行完美的还原,以无数次重复完全一样的运动轨迹进行镜头拍摄(图7)。

图7《流浪地球2》泰坦在“镜屋”拍摄现场

图8《流浪地球2》Bolt完成“镜屋”高速镜头

除了泰坦,整个电影的制作中Milo和Bolt也帮助我们有针对性地完成了一些复杂调度镜头的拍摄。有一个镜头是从Moss侧面全景伴随第三轴旋转快速推进,Moss眼睛中链接到数字世界的镜头。以往这种镜头只能通过特效完成,这次通过用Bolt加一支ARRI Master Marco 100的微距镜头实拍完成,是一次特别有意义的制作技术提升。另外,镜屋中图恒宇被破碎的玻璃和电子子弹射中的镜头则是用了Bolt搭载Phantom Flex4K 完成的高速移动(图8)。

另外,与MOCO 相同工作原理的可数字控制轨迹编程的四线飞猫、数控移动轨道也越来越多地运用在电影摄影的制作中。“数字控制”技术实现了很多人力手工无法实现的镜头运动、镜头表达方式,对电影探索建立新的镜头语言表达方式提供了无限可能。

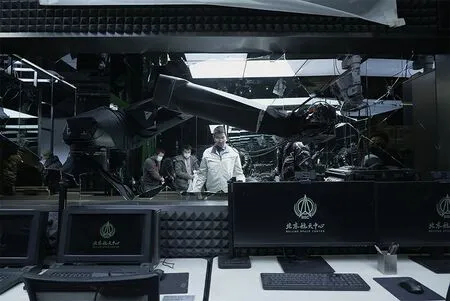

2.5 高规格监看

《流浪地球2》拍摄中用了空前多的机位,最多的时候有8台摄影机在同步拍摄,现场的SDR 尊正AM210监视器有25 台,Barco 4K 激光投影两台,海信55寸4K HDR 监视器5台,海信85寸8K 电视3台,还有后续加入的大疆最新无线图传4 台,以及16个WIFI QTAKE Monitor APP苹果终端分布在摄影棚的任意角落(图9)。

图9《流浪地球2》现场监视器棚

为了首次使用的QTAKE HDx8 的版本和硬件,SJ WORKS (三界影业)团队重新设计了硬件系统,QTAKE斯洛伐克总部的CEO 也专门为这套系统开发了1.6的小版本,用来支持现场拍摄的特殊需要功能的同时保持稳定性。与摄影指导完成调整过的色彩信号,输入到QTAKE 部分进行采集和视频分发,保证每一个监视器、每一个电视、每一个移动终端都可以看到一样调过色的画面,保证了色彩一致性。沿袭《流浪地球》的流程,我们依然继续将全摄影棚WIFI网络信号覆盖运用到了《流浪地球2》的拍摄里,现场所有部门无论是主创还是工作人员,都能同时看到色彩还原高度统一的画面,这是进行后续集体创作的基础。

2.6 现场调色

综合之前《流浪地球》和其他几部电影拍摄的现场经验,影像制作部门在Livegrade (LG)一级调色的基础上,继续添加Da Vinci Resolve Live二级调色。将摄影指导现场拍摄的色彩创意以数据的方式毫无差错地跟DI和其他后期部门进行传递,这是帮助后期制作统一拍摄风格的有效方式。根据摄影指导和QTAKE 流程总监以及DI调色师共同搭建的现场调色流程,QTAKE 部门会在拍摄现场配合摄影部门做多种显示查找表 (LUT)的切换,确认场景使用的某种LUT 之后,现场调色人员根据摄影指导现场的要求对画面做色彩微调并将调色信息保存并上传至数据库。如果微调后还是不能满足要求,调色师会配合摄影指导根据现场画面对选定的LUT 做二次调整,生成一个新版LUT 供现场使用。

现场调色主要可以完成以下几方面的工作:

2.6.1多机位的色彩匹配

《流浪地球2》主要使用的摄影机是ARRI ALEXA 65,在拍摄太空电梯的打斗动作戏时,为了最大程度捕捉演员在模拟失重环境下转瞬即逝的动作表演,另外配备使用了多台ARRI MINI LF和ARRI SXT 摄影机。现场通过一级调色和二级调色及时地对不同机器拍摄的画面进行匹配,确保在现场监看的时候所有人都能同步看到经过处理匹配的画面。同时把这些改动同步给后期各部门,让导演在剪辑代理文件的时候也能与现场看到的影像色彩质感保持高度一致。

2.6.2局部曝光微调

《流浪地球2》故事发展到最后,图恒宇入选先遣队下水执行任务,直到最后完成任务进入数字世界,完全还原了前期的影像设计。在图恒宇坐上直升机出发时,暖黄色调的大坝照明灯光去对抗夜晚墨蓝色的天空和探照灯的冷色调光线,画面中暖调色光占比低于20%,以此来突出人类希望的渺茫。后续随着情节发展,先遣队员们进入水中,全部采用潜水服自带照明和演员手持照明设备等合理来源的光源作为照明,进一步拉进观众和整体叙事的距离,带给观众更加沉浸的观影体验,整体照度大幅下降,色调变为单一色调。为了实现类似的前期影像设计,拍摄现场经常会设置成百上千的灯具来实现相应的光影效果,这让对于画面中不同部分的光效控制变得工作量巨大。摄影指导在力求尽量现场完成光影细节控制的前提下会针对耗费工时、成本较大、DI调整相对容易实现且不会产生其它关联影响的局部进行现场的明暗、色彩调整。在保留画面整体的体积感的同时,拉开明暗对比,保证高光和阴影部分干净利落,这就要求影像制作相关部门精准配合,对局部灵活地进行精准把控、细节调整。

2.6.3套用DI SHOW LUT 做现场画面色彩与气氛

前期筹备的时候确定了图恒宇故事线整体采用莫兰迪色调,并且随着故事发展进一步控制色彩饱和与明暗,到水下部分时甚至呈现一种近乎单色的表达。为此DI部门前期就根据摄影指导要求制作并测试了很多个Morandi LUT 分别应用在不同的场景里。在拍摄图恒宇和刘培强镜屋场景的时候,设定是夜的气氛加上符合航天中心清冷重科技感的环境光,整体呈冷色调光源。为了拉开主角面部与整体背景的对比,单独制作了暖光道具灯以配合现场调色,给人物肤色提暖,呈现了一个更理想、更能体现人物内心情感的画面视觉传达,并根据这场戏的调色设定当场做了Morandi Warmskin LUT 应用于后期更多的类似场景中。这场戏中现场做的调色改动延续至后期DI,全部保留了现场的颜色基调,修正了肤色,重新调整了LUT 反差曲线,造就了图恒宇和刘培强隔着镜子对视那一帧画面独特的韵味。

2.6.4每日生成的色彩信息在DMT 转码环节中套用传递

《流浪地球2》庞大的叙事加上大量的科幻场景,整体影像风格变化跨度很大,片中也有大量需要有色甚至多色光源的段落。为了使跟组使剪辑过程中剪辑线上的代理文件素材与实际拍摄调整过后的画面色彩保持一致,并为后续复杂的拍摄提供准确的影像引导,拍摄现场每日生成的色彩信息在DMT 环节进行现场的调色文件和工作进行套用,完全还原现场的工作内容和色彩节点,让现场工作的信息准确无误地实现逐层传递。

2.7 高效利用5G、云存储、云传输

《流浪地球2》的制作中运用“5G 云直播”和“云数据传输”结合上海阅流平台、COPRA 和Frame.io等技术实现了主创人员身处青岛和北京完成美国、冰岛、哥伦比亚、法国四个外拍团队实时的现场拍摄技术监看,并及时对海外的拍摄画面进行现场沟通调整。不仅有效提升了对主创们不能身赴海外拍摄的质量控制,同时也解决了摄影机拍摄大文档影像存储数据国外与国内交接的安全问题与时效问题。《流浪地球2》拍摄一天产生的数据量多时曾达到30TB 左右,按照传统的方式,将存储数据的硬盘打包国际物流快递到中国,最短也需要一周的时间。合理利用电影工业体系里的数据云传输方式,极大提升了多地远程协同的工作效率。举例说明,在第一次纽约时代广场的拍摄现场,NYC小组将QTAKE采集到的Proxy代理文件可以通过高速5G 网络被批量传输到部署在影视驻地的云COPRA 云服务器中,我们在青岛的机房以100MB/s的速度拉满下载峰值,第一时间与剧组转交素材。

云传输不仅提升工作效率,还能让现场创作决策得以传递延续。筹备与拍摄过程中的色彩方案和数据上传云端数据库进行归类整理,迅速传递给全部后期部门,方便大家随时调取。现场没有办法仅凭记忆力将所有创意准确记录,除了镜头的色彩,还有非常多其他的专业技术参数。从最初的测试到最后的补拍,数据全部上传到云端汇总成一个完整的云端数据库,进入紧张的后期制作时,工作人员可以精确了解到前期拍摄时的每一个镜头的创意和具体的技术参数设置,以便更顺利地提前自主进入工作。

3 流程化制作管理

电影流程化制作管理的水平是电影工业化水平的重要体现。摄影作为视觉影像的主要控制部门,一般来说会分成摄影组、移动组和灯光组三个组别。《流浪地球2》的制作体量大,制作流程更加复杂,为了高效有序地完成制作,摄影指导进行了更细的分工,建立了更明确的内部组别划分。

图10《流浪地球2》现场工作照

首先摄影组内部指派专属工作人员来负责每一台机器的日常拍摄工作;然后建立影像设计组,负责整理资料和参考,以及和其他部门比如导演组、视效组和美术组等的日常沟通;灯光组分预制与现场两个部分,负责所有跟光与电相关的工作;数字灯光组,负责数字灯光工程的搭建与数字灯光效果控制;移动组分预制、现场移动以及机械搭建三个部分,负责移动设备使用与维护以及机械工程搭建;视频管理组,负责现场监看设备搭建与运行;QTAKE团队负责分配视频信号,保障随时随地的画面回放,同时进行达芬奇一级调色,选套相应LUT;现场调色部门负责及时给画面做一些局部校正调色处理;现场通讯组负责摄影管理部门现场的三方通话以及对讲机等通讯工程搭建;技术维护与支持部门负责设备的定期维护与保养。除了这些整个拍摄周期都在组内的工作人员,我们也会在有需要特殊拍摄的时候引入专业技术团队,比如MOCO团队、飞猫团队、航拍团队、水下摄影团队等。在拍摄最紧张的一段时间整个摄影管理相关部门的人数超过300人。更加细化的分工实现了责任到专人的原则,更直接地对接相关人员应对现场的拍摄工作,减少了沟通时间成本,提高工作效率的同时也对工作质量有了更好的控制(图10)。

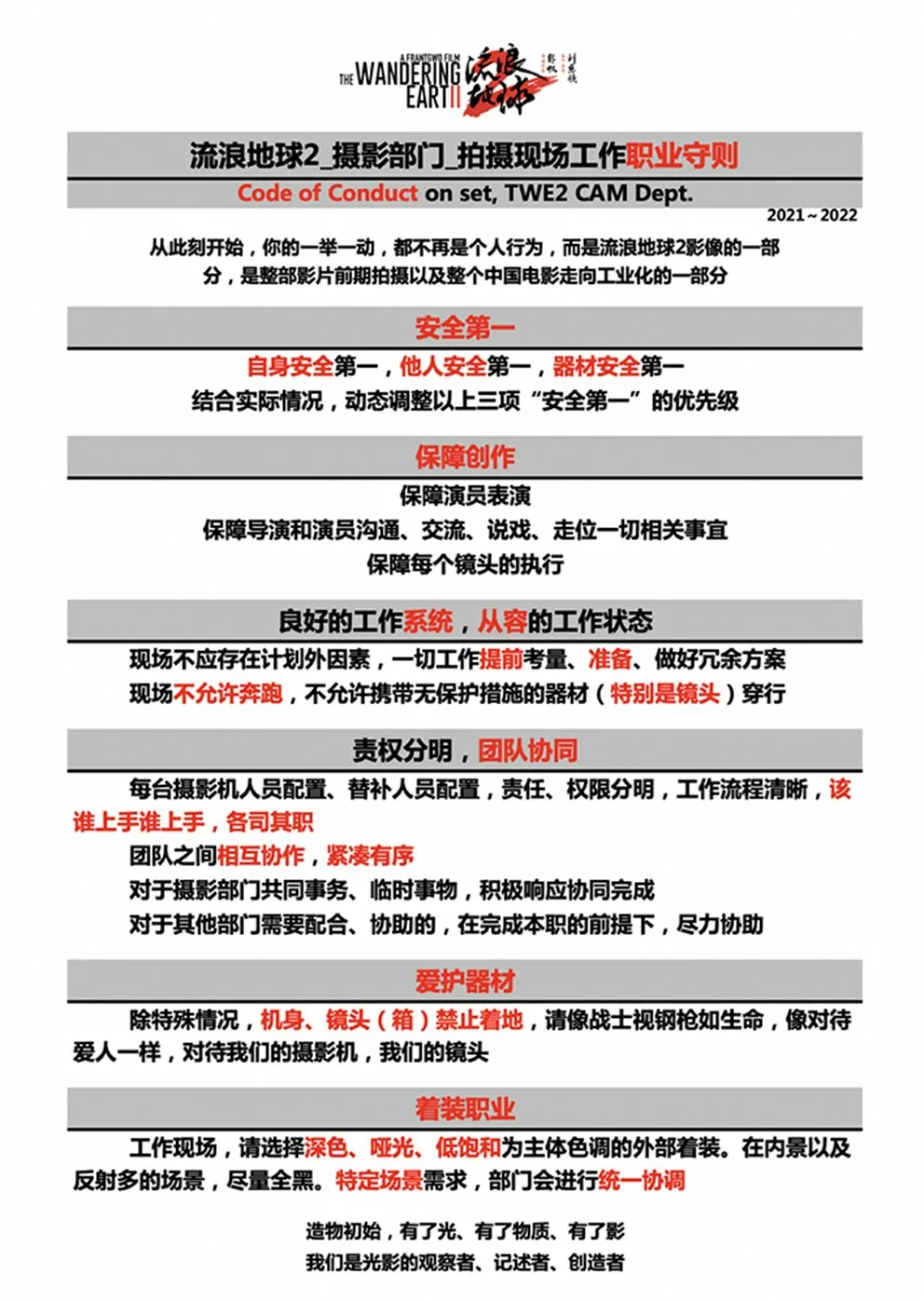

图11《流浪地球2》拍摄现场工作守则

为了部门内专业高效地工作,摄影部门内部制定并执行《拍摄现场工作守则》(图11),全体人员在权责分明的前提下注重团队协作。每个人明确自己的职权范围,各司其职的基础上,对临时出现的事务积极响应协同完成。机器镜头画框线等实用技术参数和工作守则一起装订成小卡片形式,每位摄影组成员随身携带,如有问题及时翻阅。在开机前同时编写了记录机身镜头、画幅比、监看参数等重要技术指标和参数的《技术手册》,详尽规定了包括录制编码、文件命名等一系列电影制作中不能忽视的细节。在后续的拍摄过程中,《技术手册》同步提供后期视效各部门以及不同的海外拍摄团队作为指导性文档,有效保证了所有拍摄素材文件以及其他重要的现场记录数据能被批量归档、精准调阅。结束拍摄之后,回顾整个拍摄流程,复盘制作了《流浪地球2摄影全流程工作流程图》,在技术层面理清每一个环节紧密相扣的工作逻辑,便于总结经验。

4 结语

《流浪地球2》作为一部科幻片,在电影拍摄制作中将当代高新科技和传统美学设计进行了碰撞与融合。拍摄前期,在传统美学的基础上做融合,形成三合一的“综合体”型影像美学设计,并且应用全片虚拟动态预览拍摄制作技术将工作前置化。拍摄中,在整体美学设计框架下,应用人工智能拍摄设备、数字灯光、云传输、云存储等先进设备和高新技术,将以前难以实现的复杂拍摄画面高效率、高质量完成,同时为后期制作提供了极大便利,让整个创作流程同步化、制作管理流程化。最终,让影片不仅呈现出了震撼的视觉效果,也传达出了感人的内在力量。

“形而上者谓之道,形而下者谓之器。”在电影中,“道”的无形存在,也就是电影的传统美学,包括电影综合的造型美、色彩美、空间美和情感美等,这些特点使得电影能够更好地表达出人类的情绪,从而体现出电影作为“第七种艺术形式”的情感和美学价值。“器”即有形的存在,也就是电影中的视觉影像、光影结构、特效画面等,也是摄影机、镜头、移动设备、灯光设备这些用于制作影像的工具。

对于电影的发展,既离不开“器”,也不离开“道”。电影的核心是电影创作者的内在美学表达,但若不借助影像工具便无从谈起。在坚守“道”的同时如何用好“器”是当代电影人需要思考的命题。但如果把重心全都放在“器”的形式应用上,电影就变成了演示片、宣传片,从而失去了叙事抒情、艺术追求的“道”,仿佛没有灵魂的躯壳。《流浪地球2》作为笔者在此命题下的一次探索实践,有收获也有不足,未来还将继续在实践中思考,如何将当代技术之“器”与传统美学之“道”在碰撞中实现融合创新。❖