文本、织体、事件

——舞蹈研究从符号学到展演性美学的转变

王霁青

(柏林自由大学 戏剧学院, 柏林 12165)

一、 绪 论

1998年,舞者萨维尔·勒华(Xavier Le Roy)在纽约的现代艺术博物馆首次表演他的舞蹈《未完成的自我》。其中有一个造型让人印象深刻:舞者的身躯上下倒置,藏头露腰,犹如一只倒立的无首青蛙。凭借这个奇特的身体姿势,该舞蹈剧照成为众多表演艺术节制作宣传画册的材料(见图1)。可以说,诸如此类的定格画面是当代舞蹈进入传播渠道的常见形态。不过,现场的观众有完全不同的感受,因为动态情境中生成的造型并不稳固,舞者身体始终处在变形中,在观者的眼前突显或隐没,不断地突破释义的框架。(1)舞蹈学者苏珊娜·福尔莫在她的专著《处于身体的边缘——盘点当代舞蹈中的未完成》中对《未完成的自我》做了详细的分析。参见Susanne Foellmer, Am Rand des Körpers. Inventuren des Unabgeschlossenen im zeitgenössischen Tanz, Transcript, 2009, S. 138-170。

图1 《未完成的自我》剧照

上述示例表明,舞蹈的图像化与现场的舞蹈观看是撕裂的。尽管图像是观察舞蹈的重要媒介,但研究者同样需要一种匹配现场观看的方法论。由此,产生了构建舞蹈符号学的动机:把舞蹈当作由动作、姿态、面部表情、空间关系等构成的“文本”来阅读;按照当代符号学/语言学的通例,文本的意义可以在句法、语义和语用的轴线上被分析。不过,学者也意识到,把舞蹈当作文本仍然会遇到一些特殊的困难。因为不是每一个动作都具备清晰可辨的符号特征。动作可能是抽象任意的,也可能是不由自主的,比如那些因肌肉紧张引发的颤抖和抽搐,所以,该如何细分运动的进程以便分出截然不同的单元就成为一个问题。舞蹈学者格拉尔德·西格蒙德(Gerald Siegmund)甚至将他的怀疑推向极致:“在我看来,舞蹈符号学必然失败。当运动被切割,凝缩为清晰可读的符号,失败恰好就在那个时刻到来。”(2)Gerald Siegmund, Zur Theatralität des Tanzes. Erfahrung im Hier und Jetzt“, Tanzforschung &Tanzausbildung, hrsg. von Claudia Fleischle-Braun und Ralf Stabel, Henschel Verlag, 2008, S. 34.此话虽然激进,但是将学术焦点转移到符号学错失的领域:过渡的区间和边缘的现象。它们不是可有可无的,而是触及剧场演出的基础。可以说,观照现场的气氛和声音以及观者的身体经验、理解过程中的空白,就是观照感知和表演的深度交织。

自从舞蹈在20世纪60年代进入艺术理论的中心区域以来,这些难题就不断令研究者苦恼:如何“阅读”稍纵即逝的舞蹈?如何书写那些迫使记录者本人也陷入不断进行自我定位的运动?本文试图将问题引入国内舞蹈研究的视野,同时回顾欧美的舞蹈研究从符号学到展演性美学的转变过程,并介绍一种分析舞蹈表演的方法,以此来探索舞蹈实践如何摆脱它仅仅作为学术对象的地位,以及如何反向作用于以文本阅读和写作为基础的理论。值得一提的是,近年来在国内学界涉及剧场表演的研究中也出现了类似的论文,如冯伟的《从符号学到现象学:欧美剧场表演研究基本方法的确立》回溯了研究方法的变革。(3)冯伟:《从符号学到现象学:欧美剧场表演研究基本方法的确立》,《文艺理论研究》,2022年第3期,第128-138页。与冯伟的文章相比,本文更关注符号学兴起的原因及其需要解决的问题,明白这一点将有助于我们判断符号学是否充分地兑现了它的承诺。这个问题的紧要之处还在于,符号学的出现恰恰迎合了舞蹈学内在的关切——把握瞬时而多维的运动现象。所以,在谈论舞蹈符号学的时候,有必要考虑到(自“前-符号学”时期就开始的)舞谱系统的演化。此外,本文还将指出,现象学以及之后展演性美学的出场不但为舞蹈研究开拓了新的研究方向,使之注意到表演的具身性(embodiment),还让学术研究本身参与到具身化的经验实践当中来。

二、 舞蹈作为文本:对运动的编目与辨识

“符号学是一门非常年轻的学科,只有两千多年的历史。它有一项艰巨的任务要完成,因为看上去几乎所有的事物都落在它的名目之下。”(4)Umberto Eco, “Semiotics of Theatrical Performance”, The Drama Review: Theatre and Social Action Issue, 1977, 21(1), p. 109.翁贝托·艾柯(Umberto Eco)的这番表述折射出他对某种理论的呼唤。就当代的剧场表演而言,面对高度分化的表征系统(如词语、手势、音乐、服饰和灯光),研究者仍然缺乏统一的理论框架和描述方法。就算评论家贡献了不少妙趣横生的剧评,可如何能够更加系统地剖析由异质的表征规则支配的剧场“语言”,并且将分析提升到研究修辞、话语和叙事结构那样的层次?

20世纪70年代兴起的戏剧符号学、舞蹈符号学是剧场与表演领域研究的一次“语言转向”。在这一时期,将目光对准表演而不是表演台本的符号学家们提出,作为一种文化形式,剧场表演也在运用可读取、可理解的符号制造意义。此外,戏剧符号属于第二层级的文化符号。审美性地运用符号就是从日常生活或艺术作品中将其选出,然后把符号性的材料放到表演的语境里进行组合,从而创造出映射元语境的新语境。意义的生成不单单依托于戏剧符号对某类文化符号的回指,还遵循着剧场内部的编码(code)。编码是一套交往惯例,对符号与符号相结合的方式做出规定。(5)Erika Fischer-Lichte, The Semiotics of Theatre, Indiana University Press, 1992, p. 10.然而,我们不能简单地假设有一套放之四海皆准的编码。就舞蹈的演出来看,如果要分析以马里尤斯·佩蒂帕(Marius Petipa)的编排为准绳的古典主义芭蕾,就须知晓剧本和乐谱给出的框架以及哑剧、性格舞、古典舞的出场顺序。研究者还要在这些约定好的安排之外留意舞者的技艺和布景的变化。当分析的对象是后现代舞蹈时,那么就须从空间行为学(proxemics)的角度进行观察,或者专注于舞蹈的自我指涉性,这样,研究才会更加有的放矢。

把表演当作具有内在意义结构的“文本”来看待,是对表演和文本之间关系的一次重构。传统上人们主要透过“表征模式”理解两者的相互作用:剧场利用场景的编排阐释和再现文本(剧本、脚本)的内容;文本通过书写的媒介记录表演的现实。符号学并不遵循传统惯例——把文本视为演出的前提或遗留物,而是要说明这两者拥有可类比的运作机制。艾丽卡·费舍尔-李希特(Erika Fischer-Lichte)在参考语言学家欧根尼奥·科塞留(Eugenio Coseriu)与符号学家尤里·洛特曼(Juri Lotman)的学说之后,把文本研究的方法移用到表演研究上,产生了很大的影响。依照她的思路,借助普遍适用的定义(每个文本都有含义)、一些基本的问题(意义的产生涉及哪些步骤、观众作何理解)、结构化的分析(对文本内外、时间空间、符号联结方式的界定)以及最终对元素的整合(文本的意义不由单个表意实体传达),我们能够把演出当作“文本”对待。(6)Erika Fischer-Lichte, The Semiotics of Theatre, Indiana University Press, 1992, pp. 173-175.

强调表演的文本性,这是一种让研究显得更加客观的策略,它将捕捉到的剧场现象安置在能够用科学语言来把握的关联中,使其获得系统化的记述和辨识。这时,演出同文本一样是符号系统,因此能够被编码和被语法化,研究者也可以借助结构性的分析获得“文本”的意义。沿着“表演即文本”的思路,舞蹈学者克劳迪娅·耶施克(Claudia Jeschke)提出“运动文本”(Bewegungstext)这个概念。她参考了戏剧符号学对非语言类表现方式的处理:“很明显,费舍尔-李希特注意到运动。运动,当它符号性地作为面部表情、手势和空间关系出现时,是一个特定的元素,该元素‘从系统通常提供的诸多可能性中被选出’,也同时解释(即定义、翻译、说明、比照)其他的剧场符号。”(7)Claudia Jeschke, Tanz als BewegungsText. Analysen zum Verhältnis von Tanztheater und Gesellschaftstanz (1910—1965), Niemeyer, 1999, S. 43.此外,耶施克的符号学计划——“对运动的编目”(Inventarisierung von Bewegung)——延续并修订了舞蹈学科内部以运动为导向的分析方法。此类分析的基础是一系列放弃把身体的外在形态当作研究的重点转而要求更加深入运动肌理的记录模型,其代表除了著名的拉班记谱法,还包括玛格丽特·莫里斯(Margaret Morris)的《运动记谱》、贝内什舞谱(Benesh Notation)和艾希科尔-瓦赫曼舞谱(Eshkol-Wachmann Notation)。

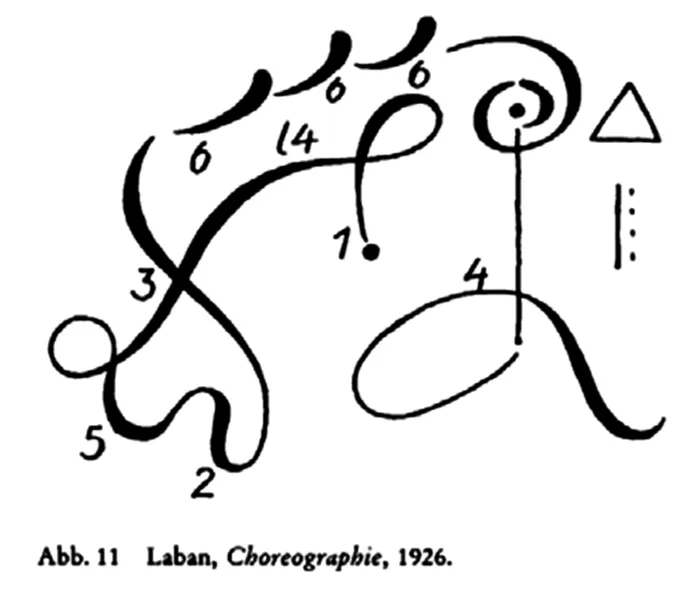

根据耶施克的总结,最晚自莫里斯开始,记谱系统中身体的形态便退居次要的位置。与19世纪的芭蕾舞相比,20世纪初的现代舞越来越少地受到外在审美规范的限制。同表演的变革相呼应的情况是,有关运动的记录第一次有意识地以“协调性”和“能量”作为定义运动的范畴。莫里斯和拉班都信奉运动内在的“合法则性”(Gesetzmäßigkeit)。莫里斯视呼吸为运动的基础,拉班认为身体的运动受到宇宙空间法则的宰制,是自然和生命冲动(élan vital)的显露。正是基于这样的认识,上述编舞家没有采纳早期的书写系统。他们不满足于按音乐的节奏或按诗学格律去分解运动,而是要让运动中物理和心理之间复杂的交流变得可见,致力于提供一套阅读舞蹈进而阅读世界的客观工具。早期,拉班曾尝试过“蝶形文字”(Schwalbenschwanz-Schrift),用弧线的粗细来反映运动动能的变化,之后采用的符号更加几何化(见图2)。他的宗旨是通过发掘书写文化的潜能来“把握张力的形式,当力量穿我们而过,无声响又无迹象地传递着未知的流动”(8)Rudolf Laban, Die Welt des Tänzers. Fünf Gedankenreigen, Seifert, 1920, S. 36.。这其实反映了相当矛盾的态度:在体会到能量的流动“无声响又无迹象”的同时,却要追求世界的可读性。用拉班自己的话来讲,“运动书写法”(Kinetographie)的功能主要在于“更精准地阐明运动的过程,使其摆脱任何让舞蹈的语言既显得不清晰又显得单调的模糊性”(9)Rudolf Laban, Grundprinzipien der Bewegungsschrift“, Schrifttanz, Heft I, Universal Edition, 1928, S. 4.。

图2 拉班的“蝶形文字”(10) 截图自Claudia Jeschke, Tanz als BewegungsText. Analysen zum Verhältnis von Tanztheater und Gesellschaftstanz (1910—1965), Niemeyer, 1999, S. 26。

编舞家在20世纪前半叶发明的种种新记谱法为舞蹈符号学的勃兴做了准备。特别是自20世纪60年代中期以来,诸如日常的行走、体育运动、冥想等等也被当作舞蹈呈现。要领会传统术语和审美框架之外的舞蹈,就需要一套“能将所有运动都整合到分析当中去的观察方法”,以及“在最广泛的意义上阅读运动的能力”(11)Claudia Jeschke, Tanz als BewegungsText. Analysen zum Verhältnis von Tanztheater und Gesellschaftstanz (1910—1965), Niemeyer, 1999, S. 41f; S. 47.。在耶施克看来,这就意味着,编舞者不仅要摒弃运动记录“审美化”的倾向,还须意识到,拉班舞谱提供的“功能化”的分析依然不够充分。而实际上,舞蹈研究的关键在于:如何在起初是局部性的、然后是系统性的观察之后,能够联系舞蹈的语境,发挥阐释的潜能,批判性地处理运动现象,使之不再落入某种意识形态的窠臼。

耶施克的方法是以身体的“运动机能”作为分析“运动文本”的切入点来考察以下4个方面:(1)身体“调动”哪些部位做运动;(2)身体如何“协调”运动的诸多节点;(3)“负重”的位置是否有了变化;(4)身体怎样“调节”能量的消耗。(12)Claudia Jeschke, Tanz als BewegungsText. Analysen zum Verhältnis von Tanztheater und Gesellschaftstanz (1910—1965), Niemeyer, 1999, S. 41f; S. 47.耶施克会先按上述4个方面收集运动的数据,然后据此给出一个综合性的判断,再结合语境得出一定的意义。与她的操作类似,长期研习“拉班/芭特妮芙动作体系”(LBMS)的学者和实践者安佳·肯尼迪(Antja Kennedy)对舞者内驱力的强度、身体的活动范围、运动中“断句”的方式等予以记录,并通过提炼关键词来回答一个事先设定好的问题。在她看来,虽然所有记录都有助于在整体上获得相关的印象,但若仅仅提取并解读参数的话,观察的工作还不能算完成。只有联系剧作的创作语境,同时“从个人的身体知识或预判出发,给出某种解释”(13)Antja Kennedy, Methoden der Bewegungsbeobachtung: Die Laban/Bartenieff Bewegungsstudien“, Methoden der Tanzwissenschaft, hrsg. von Gabriele Brandstetter und Gabriele Klein, Transcript, 2015, S. 77.,所得出的结论才到位。

舞蹈符号学的工作并不只是在文本的内部分析结构和意义,它也考虑到读者的角色。简内特·阿兹海德(Janet Adshead)在面对后结构主义者的质疑时,就据此为符号学辩解:“艺术是一种复杂的、多层次的行为,它因读者存在……不再将编舞者视为原创的天才,将读者视为被动的信息接收者。”(14)Janet Adshead-Lansdale, “Dance Analysis in Performance”, Dance Research: The Journal of the Society for Dance Research, 1994, 12(2), p. 17.不过,阿兹海德的辩护不能弥补符号学固有的缺陷,因为其还是拘泥于早就被抛弃的符号学原则:文本始终有意义,符号始终有可辨识性。如果表演令人困惑,在符号学家看来,大抵有两个原因:其一,舞蹈的编排没有清晰地向观众传达信息,而“改善与观众交流的方法之一就是重申、重复,强调动机和发展”(15)Jo Butterworth, Dance Studies:The Basics, Routledge, 2012, p. 152.;其二,读者还没有掌握一种娴熟地解读文本的技能。于是,阿兹海德在《舞蹈分析:理论与实践》一书中对分析者需要习得的技能加以规定,认为“勤加操练的话,能培养出一种更精确地在细节中进行观察的能力”(16)Janet Adshead ed., “Describing the Components of the Dance”, Dance Analysis: Theory and Practice, Dance Books, 1988, p. 21.。

这些规定表达出对客观性的要求,也暴露出符号学在方法上的弱点。我们姑且不论后戏剧剧场或当代舞蹈剧场中故意用抽象、非线性叙事和荒诞的场景挑战观众智识的做法,也不提在每种类型的表演中都或多或少会出现的让人不解的情形(事实上,即便是训练有素的“读者”,也总会受到观念、认识论或本体条件上的限制,以致他/她在不经意间迷失于现象的丛林),这里的首要问题是当代艺术的共有问题:在突破“再现”“表现”“表征”“结构化”等传统的文本解读方式之后,在新的技术、媒介与感知条件下,“文本-意义”早已不是唯一的解读视角。“不解”非但不是需要被排除的故障,反而有可能成为促使读者继续探索并且将其观察传递下去的动因。不但舞蹈的基本载体——身体始终处在时间的流淌之中,而且舞蹈观看者常常忘了,他们也有起伏不定的身体,包括有时候受阻、迷糊的情绪,这些似乎都被符号学忽略掉了。

三、 舞蹈作为织体:从文本书写到身体书写

在一定程度上,掌握运动的基本原则并且为之命名,能够促使观察变得敏锐。很明显,这是符号学的优势。可当符号学面对审美经验中那些难以辨识的东西时,它是迟钝的。兴奋、愤怒和无聊的情绪,对一种声音的迷恋,对在场的感受,演员时强时弱的存在感,以上不太能说清的现象同样塑造了观剧之夜。剧作家伯特·奥伦·斯戴茨(Bert Olen States)比较早地指出戏剧符号学的局限。20世纪80年代中期,他就发现剧场表演中有一类现象拒绝被符号化,如时钟、儿童和动物,其都是高度“自在”(en soi)的事物。(17)Christopher B. Balme, The Cambridge Introduction to Theatre Studies, Cambridge University Press, 2008, p. 86.

在德国当代著名戏剧理论家汉斯-蒂斯·雷曼(Hans-Thies Lehmann)看来,处于省略、空缺、停顿、期待和失望之间的徘徊,才是审美经验的生命线;揭示系统漏洞的勇气,才是理论的起点。符号学却执着于将“表演文本”视为由众多能指组成的结构,并系统性地处理剧场事件,因而忽视符号载体的质料,未向充满不确定性的情境敞开。对此,雷曼在《场景的编排:相关分析的诸多疑难》一文中提出批评,认为“只有参照一种懂得与不同符号的物质性打交道的方法,在图像、文本和音乐的交互和分歧中把握它们,才能恰当地应对场景的编排”(18)Hans-Thies Lehmann, Die Inszenierung: Probleme ihrer Analyse“, Zeitschrift für Semiotik, 1989, 11(1), S. 33; S. 34.。说得再透彻一点:表演分析应当留意符号与符号之间的排斥,而不是将符号都统摄到有意义的、整全的系统当中去。

通过具体的演出分析,雷曼对戏剧符号学的设定和方法做了重要的修正。他视场景的编排为不可预估的艺术实践,这个视角更有助于理解为何我们需要充分意识到意义的分歧,而不应过快地进入意义的综合。因为经历过剧场制作过程的人都明白,最终实现的表演是各种意向的叠加,导演、演员、舞美设计的互动总夹杂着争辩与迟疑,演出还受技术条件的限制。所以,即便同样使用“文本”一词,雷曼考虑的是交错的三重文本:戏剧(或语言)文本、场景编排的文本、表演文本。(19)戏剧文本、场景编排的文本、表演文本也可以与舞蹈学中不同的“文本”对应起来,它们分别是:舞剧剧本(Libretto)、舞蹈的编排和记录(Choreographie)、作为文本的运动和舞蹈(Bewegungstext, Tanztext)。文本间的每次跃迁和移置,“都会添加一些意指的维度,又抑制其他的意指——剧场的活动必须在无数或显或隐的多义性中和在节奏、停顿和间隔中做决策。它既是抑制,也是扩充”(20)Hans-Thies Lehmann, Die Inszenierung: Probleme ihrer Analyse“, Zeitschrift für Semiotik, 1989, 11(1), S. 33; S. 34.。所以,客观化的分析是有限度的。符号学的规则并非完全与剧场的事件适配,事件无法被还原为信息的交流和数据的提取。还有那些触动人心的“刺点”,像是源自演员个人习惯的小动作、灵机一动的表达、催发情欲的身体,它们不一定必须承担意指的作用,或完全融入角色的扮演,却构成了台上幽深莫测的重影。“不可避免的重影,导致舞台上即便是最简单的物也仿佛被打上了引号”,它们的作用是“暗示无意向性的因素:过程中力比多能量的充斥,一切能指所包含的可感的物质性”。(21)Hans-Thies Lehmann, Die Inszenierung: Probleme ihrer Analyse“, Zeitschrift für Semiotik, 1989, 11(1), S. 48.

雷曼指出,理论的构建如果单单倚靠文本分析,或者一味地运用分析文本的方式分析演出,那它就只是在完善学术规范,促成一种类型学,继续巩固自亚里士多德以来漠视剧场现实的传统。即使不能放弃使用文本一词,那么至少也要拓展文本的概念,使其面向有歧义的审美过程,关注不可归类的节奏、声音和气氛,照顾无法做出判断的情境。他提到的这些现象,并不专属于舞台上的表演者或者物件,现象的生成依赖于观演双方此时此地的“共同在场”。

雷曼的创见在于,他将批评工作同身体的现象学结合起来,在进行表演分析的时候特别注重这一点:主体分析与理解对象的过程,也是让对象在主体感知中显现的过程。早在20世纪60年代,现象学家莫里斯·梅洛-庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)就已经为回归知觉经验的美学研究提供了理论的基础。为了动摇知觉的信念——“世界是我们之所见”,他向我们呈现了观看与可见性的“交错配列”(chiasmus):世界在眼中,反之,眼亦在世界之中。“我的眼睫毛每闪动一次,眼帘就关闭和开启一次,而这个时刻我并没有想把这一明一暗作为事物来对待;每当我的眼睛扫动我面前的空间一次,事物就受到一次短暂的挤压,而我还把这种挤压记在我的账上。”(22)莫里斯·梅洛-庞蒂:《可见的与不可见的》,罗国祥译,商务印书馆,2008年,第17页;第164页。梅洛-庞蒂的描述让身体在与“周遭世界”的关系中显现,视野在身体运动和行动的时候形成,同时身体的一部分也进入视野。在身体与可见性、视觉与运动的交织中,眼睛虽失去了纵览对象的稳固位置,但世界之所以能获得描述,正是由于观者把身体出借给世界。这时,观看的主体与被观看的物相互纠缠,主体自身也处在可见视域当中。在梅洛-庞蒂看来,始终存在着一种普遍的可见性,它先于个体观看的行为,也深深制约观看的主体。这样的可见性,他称其为将主体和对象牵连在一起的“肉身”(23)莫里斯·梅洛-庞蒂:《可见的与不可见的》,罗国祥译,商务印书馆,2008年,第17页;第164页。。视觉经验中的这种“交错”,让人无法分离所发生的事情和人们对事情的感知。

按照现象学家的看法,只对运动进行符号学分析是不够的,还要分析(或者用现象学的术语说是“还原”)身体运动在感知中的显现过程。此尤其适用于表演与舞蹈。这首先是因为舞蹈研究同普遍的剧场表演研究一样,需要以“共同在场”的经历为演出分析的核心,此时,运动涉及的方面就不单单是舞台上演员的位移和动作的执行,它还包括将观众的活动一同卷入在内的演出进程,以及“观者所处的位置本身是如何陷入运动的”(24)Annemarie Matzke, Bühnen der Bewegung — Zum Wechselverhältnis von wahrgenommener Bewegung und bewegter Wahrnehmung im Theater“, Bewegung lesen, Bewegung schreiben, hrsg. von Isa Wortelkamp, Revolve, 2012, S. 52.等问题。其次,就算观者并没有直接体验演出,而是经由录制的视频去分析历史上的舞蹈,在记录、描述运动的时候,也已经不自觉将自己的身体编入“舞蹈文本”。书写一直迫使他/她面对的问题是:作为观看的人,如何把握转瞬即逝的现象,找到合适的语言,运动又触发了自身怎样的情绪。所以,对运动的描述已经同所观察到的运动缠绕在一起。舞蹈是由观演双方共同创作的,舞者通过身体的书写制造舞动的空间,观众对舞蹈的阅读和书写也包含身体的运动。

这样一来,舞蹈研究的视角就从“文本书写”变为“身体书写”(écriture corporelle)。“身体书写”这一概念是由马拉美提出来的,指的是把舞与诗、“身体”与“文字”联结起来的意象。诗人既将构造出“刀、高脚杯、花朵”等形象的身体运动视为类似书写的行为,认为“如果它被转录,则需要几页散文、对话和描述来表达一首摆脱了文字圏囿的诗”(25)Stéphane Mallarmé, Divagations, Belknap Press of Harvard University, 2007, p. 130.,又同样在舞蹈中看到了符号的消逝。舞者洛伊·富勒(Loïe Fuller)曾在《蛇舞》里隐身于舞裙的包裹之中。她的舞蹈体现了诗人所向往的那种“非人格化”写作的理念(26)Gabriele Brandstetter, Tanz-Lektüren. Körperbilder und Raumfiguren der Avantgarde, Fischer Taschenbuch Verlag, 1995, S. 338.。舞者被折叠翻滚的织物所遮掩,就像作者在经纬交错的写作中消失。

“身体书写”提供了与“文本书写”很不一样的观舞视角。舞者的身躯不再被视为意义的载体,而是化作一支“笔”(27)事实上,从中国书法传统中最能直观地看到从“文本书写”到“身体书写”的特色。,其本身在书写过程中参与意义的变化,在运动时勾勒出有转折、有粗细变化的线条,观者读取身体文字的意义的过程,也是身体文字在上述变化中显现的过程。另外,身体不仅仅是书写的对象,还给那些用文字描述身体运动的人带来刺激。受到身体带动的语言仿佛也在跳舞,通过韵脚的变化和某种象征了身体转向的跨行处理,感性地呼应身体的节奏。不过,“身体书写”也展现出它的脆弱性。它留下的不是被编码的文本,而是意义模糊的痕迹。痕迹通常难以获得清晰的辨认,呈现的是多义性、缺失和遗忘本身。正如文化学者阿莱达·阿斯曼(Aleida Assmann)所说:“人们在文字和文本那里还是以过去的信息可以完全重新激活为出发点,但在痕迹那里,只有过去意义的一个很小的部分能够被修复。”(28)阿莱达·阿斯曼:《回忆空间——文化记忆的形式和变迁》,潘璐译,北京大学出版社,2009年,第234页。

师从雷曼的舞蹈学者伊莎·沃特坎普(Isa Wortelkamp)就在《持笔观看:录写过程中的演出》(见图3)一书中采用“织体”(Textur,英文texture)来指称这种痕迹。她认为,在观演双方相遇和“打交道”的剧场空间中,舞蹈逐渐呈现出它的“纹理”(这是Textur的另一层意思),显示出它作为“织体”的特性,伴随着观者感知其质料的角度的变化而变化,在每个位置、向每个方向开放,但其又可以被观者收束为有意义的构成。观看舞蹈,就是在“织体”与“文本”间跃迁,把以释义为导向的“文本书写”与以显现为导向的“身体书写”结合起来,使前者原本被封闭的过程暴露,并且进入一个开放的可以进一步变化——编织——的场域:“织体的特点不是确立意义,而是有可能让思考与想象联结”(29)Isa Wortelkamp, Sehen mit dem Stift in der Hand. Die Aufführung im Schriftzug der Aufzeichnung, Rombach Verlag, 2006, S. 251.。所以,“文本书写”与“身体书写”两者绝不是对立的关系,而可以被认为是维度的拓展,正如两个词的词源关系:从Text到Textur,德语的后缀-ur(同-ür),源于法语(-ure)与拉丁语(-ura),表示的就是“过程”。

图3 《持笔观看:录写过程中的演出》一书封面,以恩斯特·马赫(Ernst Mach)的《自画像》为配图

基于对身体书写的理解,舞蹈研究者和评论家开始尝试不同于以往的描述方式。本文将以舞蹈评论人加布里埃尔·魏特曼(Gabriele Wittmann)的写作实践为例,观察“身体书写”展开的过程。写作者出于要将身体的感知转化为笔记的愿望而高度紧张,并不断地呈现出记忆的漏洞。笔记中,滞后的意识追不上直觉,许多事情同时发生,重叠在一起:“这几分钟内必须快速地写,不看纸稿,因为演出还在继续进行。一边回味已看过的内容,一边继续观看,多么矛盾的状态。搜肠刮肚地找词,有时开窍了,语词像瀑布般倾泻:一阵兴奋的情绪为书写开路。时间似乎延长,紧接下来,语词噼里啪啦地落下。现在快如闪电了:词追着词,它们被截获、被记载,但只有极少数让人感到是正确的。”(30)Gabriele Wittmann, Dancing is Not Writing. Ein poetisches Projekt über die Schnittstelle von Sprache und Tanz“, Tanz Theorie Text, hrsg. von Gabriele Klein und Christa Zipprich, LIT Verlag, 2002, S. 591.

上述文字表明,书写舞蹈时写作本身也呈现出丰富的面向:踟躇地写,若有所思地写,在意识到来之前抢先一步地写,等等。目光有时来不及在纸面和舞台之间转换,有时静静等候指望握笔的手再次抽动,期待下一秒能有精彩的表现。从这位舞评人的表述可以隐约看出,她在寻找一种独特的写作方式,试图将参与某个事件的感性经验也囊括在内,将言说的主体编织到书写运动当中去,将书写本身当作一场有关身体知识的盛大表演。

四、 舞蹈作为事件:展演中的重复与颠覆

前面提到,现象学理论推动剧场表演和舞蹈的研究者把焦点转向具身化的展演经验。以《阅读舞蹈:美国当代舞蹈中的身体与主体》(1986)一书成名的苏珊·福斯特(Susan Leigh Foster)就是一个例子,她早先曾致力于舞蹈符号学的构建,通过确立4种基本的表现模式(摹拟、再现、隐喻和反思)在不同的语义层面讨论意义的生成。2000年之后,她转而用“动觉共情”来补充她的运动分析,围绕空间定位、肌肉用力、重力意识等关键词,追问舞蹈的实践怎样造就主体的经验。

这里,要从舞蹈与剧场展演的视角重新理解“经验”这个古老的概念。对此,雷曼给出的建议是:让我们与现象学家伯恩哈特·瓦登费尔斯(Bernhard Waldenfels)保持一致,“不把经验看作是人积极寻求和塑造的东西,而是一个人在寻求过程中的遭遇(Widerfahrnis)”(31)Hans-Thies Lehmann, Tragödie und dramatisches Theater, Alexander Verlag, 2013, S. 146.,它虽然也会引发一系列的智性活动,如思想上的吸收和加工,但经验归根结底始于自我与陌异者的碰撞,有不可确证的维度。作为遭遇的经验,反映出行动者的矛盾:他既主动地寻求,又在被动地遭受。剧场经验的形成是情境之中主动的施为与被动的卷入相混合的结果。2004年,费舍尔-李希特通过提出“自动生成的反馈环”(autopoietischefeedback-Schleife)这一理论,同样对剧场经验的形成做出说明:演出中有一种自动生成的反馈回路,它“使得所有参与的人都可能在演出进程中,把自己当作一个主体来经验……作为一个主体,他既不是独立的,也并非毫不自主”(32)Erika Fischer-Lichte, sthetik des Performativen, Suhrkamp, 2004, S. 287.。也就是说,陷入情境的观众也应该对情境的产生负责。

艺术家能够通过场景的编排促成情境的产生,却不能完全预判演出的进程。在一些身涉险境的行为表演中,艺术家甚至让渡创作者的权力,把自己交付出去,听凭观众(以及动物)的处置。同时,“被动性”又出自艺术家主动的选择,其把自愿的放弃当作是演出的重要组成。当博伊斯展示他与狼的生活、阿布拉莫维奇展示蟒蛇缠身时,在场的观众仿佛也是“展-演”的共同责任人,他们的反应与艺术家的命运息息相关。“自动生成的反馈环”是展演性美学的一个要点。在“演出即文本”的符号学理论显示出诸多缺陷后,费舍尔-李希特调整研究路线,提出“演出即事件”“演出即展演性行动”等说法。这期间,她参考了朱迪斯·巴特勒(Judith Butler)的性别理论。巴特勒将语言学的概念引介至文化哲学,意在强调,性别身份不是预先给定的实存,而是一种扮演和具身化的过程,它通过程式化的重复以及对社会规范的引用表演性地再现历史的情景。费舍尔-李希特注意到,巴勒特将性别身份的“具身化”同剧场中的“表演”进行比较,性别属性的生成和操演“显然不是一个人的行为”,它关系到共享的经验和集体的行动,这与剧场的情形极为相似。剧场中“执行的动作,某种意义上总是在单个演员登台亮相前就已经存在。相应地,动作的重复是对社会上人们已经熟识的一套意义的‘重排’和‘再体验’”(33)Erika Fischer-Lichte, Performativität“, Metzler Lexikon Theatertheorie, hrsg. von Erika Fischer-Lichte/Doris Kolesch/Matthias Warstat, J.B.Metzler, 2014, S. 255.。虽说剧场活动不能避免重复固有的行为样式,但剧场也是试验场,能够激发“不稳定的中间存在”(34)Erika Fischer-Lichte, sthetik des Performativen, Suhrkamp, 2004, S. 305.,通过上述遭遇性的经验,各种角色有了被转换的可能。剧场的“事件性”就在于,审美与现实互相干扰的情境中出现了——哪怕只是临时的——变化和翻转,参与者也能体验到,他们对自身、世界和他人的看法发生了动摇,既有的规范和价值观遭受到了冲击。

可以说,具身化就是表演。相比语言哲学家对“performativity”一词的理解,巴特勒尽管同样强调行为的“自我指涉性”及其构建社会现实的作用,但她的侧重点不是言语得以成功施为的条件,而是身体行动的条件。这里或许可以用该词不同的中文翻译来理解两者的重要差异:以“述行性”对应约翰·奥斯丁(John Austin)的“以言行事”,以“操演性”概括巴特勒所说的对固有行为样式的重复操练。本文之所以用“展演性”这个译法,是因为“展”与“演”构成的张力能够很好地反映观演情境中的一组组关系:被动与主动、稳固的样式与偏离样式的运动、记录与舞蹈等。

样式和意义的重复、变化是讨论展演性美学的基础。德国舞蹈学著名学者加布里埃尔·布兰德施泰特(Gabriele Brandstetter)将有关展演性的总结推广至舞蹈,她认为:舞蹈在构形(Figuration)的过程中开发了“去形象化”或“离形”(De-Figuration)的潜能,身形具有“变形、逆转、组态”(35)Gabriele Brandstetter, Sibylle Peters, Einleitung“, De figura. Rhetorik-Bewegung-Gestalt, hrsg. von Gabriele Brandstetter und Sibylle Peters, Wilhelm Fink, 2002, S. 10.的力量,因此可以说舞蹈是展演性的。这里提到的“形”(Figur),除了有戏剧传统中人物形象的意思,还包括文化记忆里如同模具一般被浇筑出来样式和典范。有些样式处理运动和空间的关系,即所谓的“拓扑程式”,有些样式则涉及身体姿态的塑造。此外,文学评论家奥尔巴赫把figura理解为释义的单位,按照他的理解,舞蹈中figura可代指一个运动的序列或者一段场景。

布兰德施泰特引入“形”的概念,与其说是在鼓励我们把辨识出经典的样式当作观众的任务,不如说是在提示:舞蹈能够调用展演的能量,把包含了某种“离形”运动的“构形”过程本身实现为场景,帮助观众体会到感知中的偶然和复杂,促使他们去“经验”——而不仅仅是在智性上理解——具身化的知识。就当代舞蹈的实验而言,表演不再以戏剧情节为统领的指挥棒,也不再局限于把动作视为表达内心情感的手段,却致力于展演情境的动态生成,想方设法地将观众拉进一个感知模糊、语义多重、身份漂移的灰色地带,编排观众已有的形象记忆。例如,编舞家杰罗姆·贝尔(Jerme Bel)的《最后一场演出》(1998)就在多个层面上上演了“重复与颠覆”的游戏。身穿同款白裙、都自称是表现主义舞者苏珊娜·林克(Susanne Linke)的4位演员依次上台演绎独舞《变形》(1978)的相同选段,这使得观众在看似冗余的重复中关注到细微的变化,这些变化如同扇面上的褶皱被一一展开。其间,既有男性演员用易装表演带来的性别角色的翻转,也有几轮重复中逐渐变得明显的动作差异——节奏、时长和方向上的错位。整个场景为细致地观察“构形”的破裂提供了机会。

展演性理论关注的是作为“事件”的身体在场,由此延伸出的另一个核心话题是“存留”。尽管生产存留物的活动,如转写、录写、评论和理论写作,看上去是在用书写的稳固性对抗演出的转瞬即逝,但是否因为同样出自身体运动,所以其本质上也是展演性的?这个问题与本文的前两部分呼应。舞蹈学和舞蹈的实践一直在探索如何通过各种记录的模型将短暂的舞蹈事件转化为可流传的分析对象。在前-符号学阶段,拉班就明确表示,“倘若没有书写,就无法发展出任何艺术的形式”(36)Rudolf Laban, Choreographie. Erstes Heft, Eugen Diederichs, 1926, S. 90. 转引自Claudia Jeschke, Tanz als Bewegungs Text. Analysen zum Verhältnis von Tanztheater und Gesellschaftstanz (1910—1965), Niemeyer, 1999, S. 26。。之后,针对符号学的文本式解读,有批评者提出意见:由于不同文本的对接并非严丝合缝,因此要留意经验的陌异性。当陌异之物从感知的盲区或是从一种媒介过渡到另一种媒介的间隙中冒出,我们需要标示出结构中的空白和书写者的疑惑。展演性美学固然赋予“共在场”和流动性重要的地位,但存留不是与现场表演隔绝的先导和幕后——非但不是,表演者甚至可以通过扩大演出活动中因存留导致的延时效应,强化在场者对时间的意识。

比方说,当代舞蹈中有众多重构历史旧作的尝试。不同于亦步亦趋的模仿,此类尝试并不预设有固定意义的原作,而是认为:作品、编舞、演员、观众的身份皆处在有待更新的状态,重构是在重复(again)中违背(against)。(37)此处虽以当代舞蹈为例,但展演性美学的方法同样可以被用来分析其他类型的舞蹈表演。比如在评论2022年“斯特拉文斯基艺术节”的文章中,舞蹈学者马克·弗朗科(Mark Franko)参考了纽约城市芭蕾舞团的创始人林肯·柯尔斯坦(Lincoln Kirstein)对芭蕾舞传统的定义,认为芭蕾一方面在教学上“不断地”以传承技术、给予某种指导为宗旨,另一方面却在编舞和表演中“打断”传统以回应社会结构的变化和偶发的事件。他用“打断”一词揭示出这门保守的学科或艺术中隐藏的、不可预测的一面。弗朗科的分析很好地说明了如何在艺术和社会互动的边界上挖掘传统表演艺术的展演性。参见Mark Franko,“Modernist Tradition and the Individual Choreographic Talent”, https://www.massreview.org/node/10452,2022-05-25。梅特·英瓦尔森(Mette Ingvartsen)的《69种姿势》(2015)是一次颇具特色的重构。作品回顾了1960年代以裸露和性爱为主题的行为艺术,如理查·谢克纳(Richard Schechner)的《狄奥尼索斯在69年》、卡罗里·施尼曼(Carolee Schneemann)的《肉之欢》、安娜·哈尔普林(Anna Halprin)的《游行与变形》等。为了筹划演出,编制人员把舞台设计为展厅,将照片、文字(采访在世舞者的邮件)、录像视频悬挂在四周墙面上。舞者用“艺格赋词”的方法绘声绘色地讲述,中间穿插动作的演示:一些自我暴露的行为表演。经由言语和身体的调度,涌动的观者人群——或许是新形式的群舞演员——总在不停地变换着位置。观众也会脱离人群观看文献,验证那些由现场表演再现的“证据”,由此形成不断重组的松散的集合。对现场身体的感受、由语言激发的想象以及影像媒介对历史的追溯,这三者往往并不一致。诉诸各种感官模式的现场表演被转移到历史影像与文件构成的坐标系中。由多重“文本”组成的复合体,在媒介转化的间隙实现了一种多维度的展演效果。换个角度来看,英瓦尔森的“演讲式表演”(lecture performance)不单单是艺术行为,还是“表演式演讲”,是观看场所(théatron,“剧场”一词的古希腊语原意)中的学术演示。它破除了艺术和学术的界限,把感性的身体、带着惊叹的观看同理论(theoria)结合起来,而在希腊语的原初语境中,“理论”本来就不是纯粹的思考,而是需要借助感官的一种观看,其与“剧场”共享的词根也暗示了这一点。

五、 结 语

自20世纪70年代以来,西方的舞蹈研究呈现出一个比较明显的趋势:不再把舞蹈简单地视为表达内在主体性的工具,不再认为身体运动直接反映了语言文字无法传达的、普遍而深刻的世界经验。相反,因为运动也具有符号性,所以它能通过组织符号来制造意义,成为可阅读的文本。舞蹈研究对象不再局限于技巧、风格、舞者生平或其他历史信息之间的关系。通过对运动进行解析和编目,给予综合的解释,舞蹈研究者借符号学提供的系统性的观察方法,对广泛的运动形态进行了更客观的分析,并避免将舞蹈浪漫化和本质化。在舞蹈中寻求不可说的知识,这恰恰是浪漫派的主题,它阻碍我们进一步讨论舞蹈本身。

但符号学的路线会陷入另一种危险,它用超然的理性将不可预估的现象合理化,倾向于用信息传播的标准来衡量审美事件,用编纂的语言来构建它与对象的距离,这就使它并不能真正兑现它的承诺:把握剧场活动的复杂性。为了补救缺陷,舞蹈研究引入现象学的视角,直面审美经验中曾一度被排斥的肉身,对那种力求客观化的科学思维提出批评。但批评的关键不在于利用语言来进行判断,而是在语言之中时时反映隐藏在背后的主体,带着身体去写作,将身体织入文本——也就是说,敦促舞蹈的研究者(同时也是记录、书写的人)通过“身体书写”发挥诗性语言的潜能,放弃把舞蹈视为完结的“文本”,转而把舞蹈看成正在生成的织体。沿用罗兰·巴特在扩展了文本理论之后采用的说法,舞蹈就是“不断生成和自我加工的蛛网”(38)Roland Barthes, Die Lust am Text, Suhrkamp, 1974, S. 94.,将它的观者和记录者编织到相遇的空间里。经由现象学的补充,舞蹈学沿着两条线路调整符号学的设定:一是激活观众,将他们看作演出的共同生产者;二是突破审美的框架,不沉湎于结构,而是将艺术理解为具身化的行动。这两点也同2000年以后兴起的“展演性美学”的基本要领重合,但舞蹈的展演性更强调持续的重复是不确定性得以凸显的条件。一种基于“重复和颠覆”“构形与离形”的展演性分析,不仅能更好地回应后现代舞蹈、当代舞蹈的诸多试验,而且能够重估舞蹈作为“经验知识”的价值。这种知识不是经典意义上被获悉、被了解的知识(knowing that),而是在情境和实践中隐性的知识(knowing how),它表现为身体的运动,并且被不断地转化。