法语动词的时间维度及其认知阐释*

徐悦虹

西安外国语大学

提 要:针对选择法语时态形式的困难,本文从动词与时间关系的角度解析法语动词的三层时间维度,即时间结构、时间图像和时间位置。结论为: (1) 时态形式的选择涉及时间意义的合成,其意义实效为不同的时间关系;(2) 三层时间维度的特异性、层次性和合成性反映时间的概念化,具有认知根源;(3) 实证分析显示三套过去时态形式的主要差别,验证时间意义的合成规律。本研究有助于对法语动词的理解,以及法语时态的教与学。

一、 引言

法语动词的形式多变、用法灵活,是法语教学的重点和难点,“如何选择时态形式”更是时态教学的核心问题。国内相关研究往往对某些时态的用法进行总结(颜继金,1958;王秋香,1996)和辨析(张姗娜,2007;范静,2013),或者对时态系统进行描写(李淑君,2008;邢程,2010)和阐释(陈全献,2008;应小华,2015),但这是就时态而谈时态。

实际上,西方学者历来关注动词与时间的密切关系,比如Binnick(1991)和Guillaume(1929/1965)。一方面,动词自身的意义反映了其内在的时间结构,据此可划分“事态类型”(types of eventuality)(Vendler, 1957;Mourelatos, 1978;Verkuyl, 1993: 67;Smith, 1991/1997: 15,等);另一方面,动词与时、体范畴联系紧密,其屈折变化同时表达时、体意义,即动作所在的时间位置和所呈现的时间图像。(1)广义的体貌范畴分为词汇体和语法体,前者包括事态类型,后者通过屈折变化表示观察视角,而时态意义也借助屈折变化来表达。

我们试图从动词与时间的关系着眼,把与动词相关的时间意义,即时间结构、时间图像和时间位置及其相互作用纳入统一的体系,视为层层叠加的时间维度,并通过认知途径加以阐释。由此,时态形式的选择问题可归入时间意义的合成问题,其目的在于产生特定的意义实效(effet de sens)。

二、 时间维度

时间结构是内层的时间维度,源自动词自身的固有意义;时间图像与时间位置是中层和外层的时间维度,均源自动词的屈折变化所表达的附加意义。

1. 时间结构

时间结构与动作的属性有关,说明随着时间的流逝其性质发生怎样的变化。

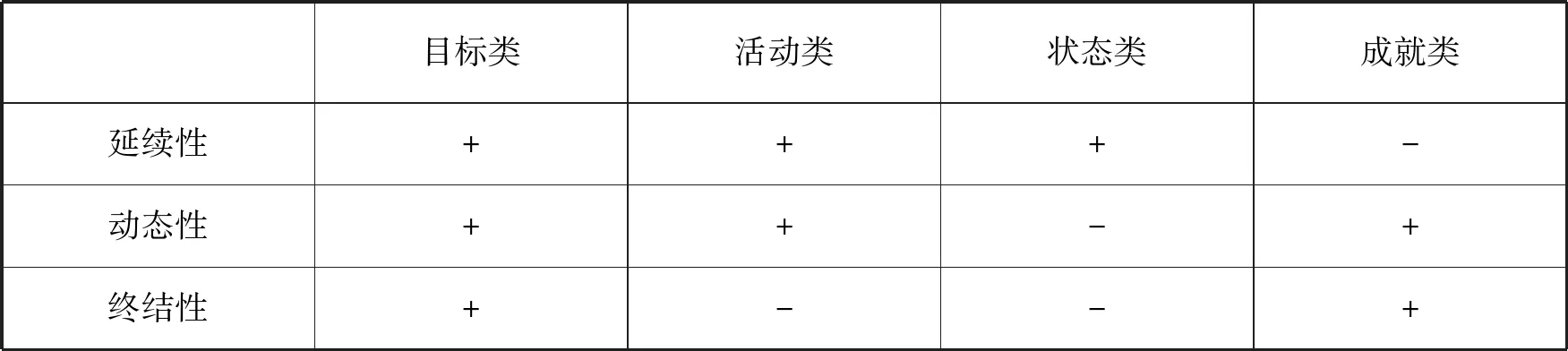

动词所表示的动作体现多重属性——延续性(durativité),即是否在时间中延展;动态性(dynamicité),即是否被推进;终结性(télicité),即是否具有固有终点。事态类型研究正是综合考察动作的属性,进而区分不同的“事态”: 目标类(accomplissements)、活动类(activités)、状态类(états)和成就类(achèvements),例如lire un livre(读一本书)、marcher(行走)、aimer(爱)和sortir(出去)。(2)Kenny(1963/2003: 120-122)主张三分法,Smith(1991/1997: 18, 20, 29-30)则提出五分法。学界普遍接受四分法,其中不乏进行细化研究的学者,例如Croft(2012: 57-62)。如表1所示

表1. 事态类型及其属性

可见,成就类的显著特点是非延续性,状态类是非动态性。目标类与活动类的根本区别在于±终结性,但二者并非唯一的终结性事态或非终结性事态。

以端点为AB的线段代表延续性事态,无限接近的A、B两点则代表非延续性事态;以波浪线代表动态性事态,直线则代表非动态性事态;以实心点代表终结性事态的内在边界,小竖线则代表非终结性事态的外在边界;以实线代表事态本身,两侧的虚线则代表事前阶段和事后阶段。如图1所示:

图1. 四类事态的时间结构

“读一本书”代表目标类,该事态随时间的流逝而延展并呈动态变化(读过的页数增多),具有内在边界(翻开书以开始读书的进程,合上书则结束该进程),并产生实质性状态变化(读书后获得新知)。

“行走”代表活动类,该事态也随时间延展并呈动态变化(不断地迈步),但不具有内在边界(概念上每次迈步没有质的差别,没有哪一步应作为起点或终点);其实该动作受限于时间范围,从而获得外在边界(在现实中有第一步和最后一步)。

“爱”代表状态类,该事态在时间中延展而保持不变(处于“爱”的状态中),也不具有内在边界(概念上状态的持续无所谓起点或终点);其实该状态也受限于时间范围,也获得外在边界(在现实中有开始时刻和结束时刻)。

“出去”代表成就类,该事态于瞬间开始并结束,具有内在边界(前脚迈出的时刻与后脚落地的时刻构成短暂的进程),并产生实质性状态变化(实现位置变化)。

2. 时间图像与时间位置

时间图像与观察视角有关,说明从不同角度观察事态的时间结构,使之呈现怎样的状貌;时间位置与参照点有关,说明参照于某一时刻事态位于哪个时间阶段(即过去、现在或将来),参照于另一事态则形成何种相对位置(即在前、重合或在后)。

1) 法语的时态系统

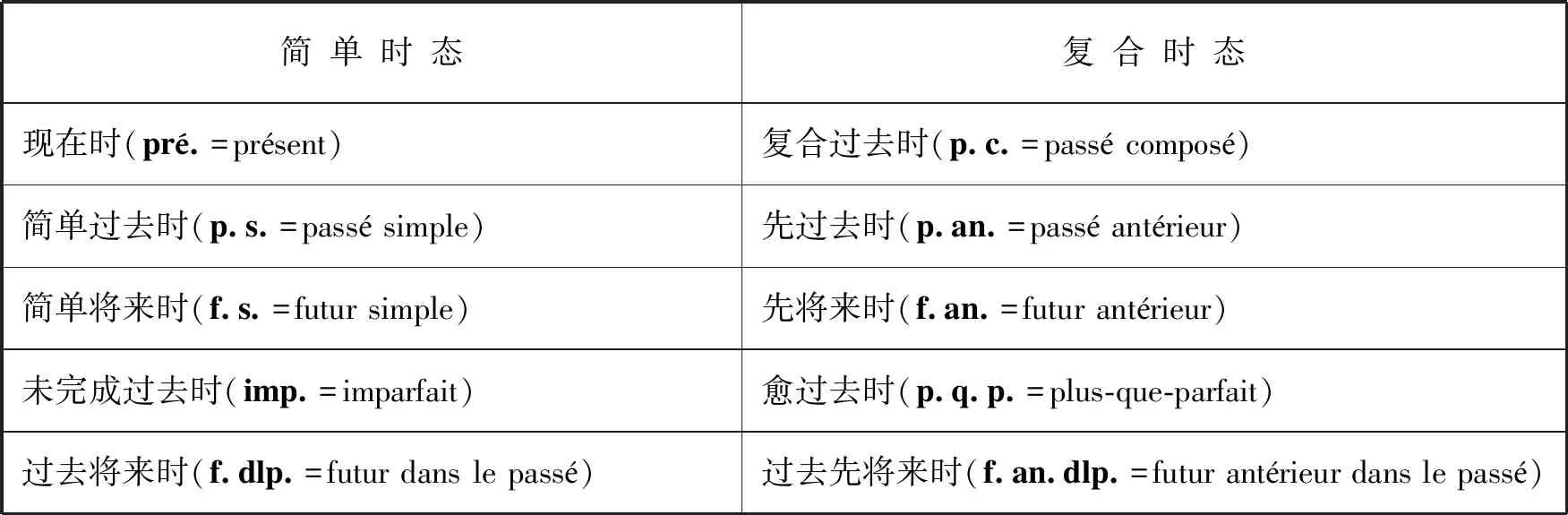

以法语直陈式的十四个时态为例,说明每一套时态形式的时间意义;另有超复合过去时(passé surcomposé),因用法有限不作讨论。五对主要时态两两对应,两组次要时态彼此对称。如表2和表3所示:

表2. 主要时态及其对应关系

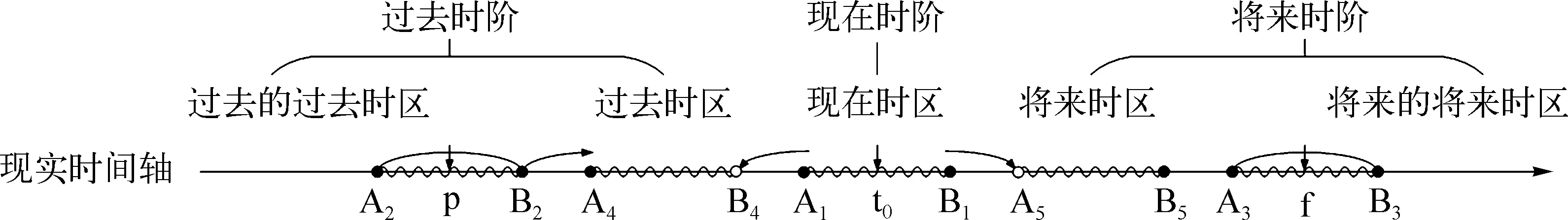

借助平行时间轴来标示上述各时态。上轴为“现实时间轴”,即客观世界中时间的流逝;下轴为“再现时间轴”,即心理空间中再现的时间流逝。在上轴选定一级基准点t0,表示当前时刻;在下轴相应位置得到二级基准点t0’,表示再现的当前时刻,即过去的某一时刻。把当前时刻视为“现在时阶”,则左右两侧形成“过去时阶”和“将来时阶”。相应地,下轴有“再现的现在时阶”以及“再现的过去时阶”(即“过去的过去”)和“再现的将来时阶”(即“过去的将来”)。用长、短竖线代表简单时态和复合时态,小圆点代表次要时态。如图2所示:

图2. 直陈式十四个时态及其关系

可见,除了主要时态的对应关系和次要时态的对称关系(中心对称),先过去时(p.an.)和简单过去时(p.s.)与先将来时(f.an.)和简单将来时(f.s.)也形成对称关系(平移对称),上下轴相应位置的两个时态则形成对照关系。

2) 时间图像

在对应关系中,复合时态形式均以“后观视角”呈现事态结果,即在事态结束后观察其结果。例如,复合过去时(p.c.)形式表示在t0点关注存续于当前时刻的结果状态。

在对称关系中,最近将来时(f.imm.)和最近过去时(p.imm.)形式各以“前瞻视角”和“回顾视角”(3)后观视角强调事态的结束及后续结果,具有追踪性;回顾视角把视线投向事态的终点,具有回溯性。呈现事前阶段和事后阶段;过去最近将来时(f.imm.dlp.)和过去最近过去时(p.imm.dlp.)形式也是如此。简单过去时(p.s.)和简单将来时(f.s.)形式均以“整合视角”呈现事态整体,即在t0点分别面向过去和将来,关注事态的全部过程。

在对照关系中,现在时(pré.)和未完成过去时(imp.)形式均以“切入视角”呈现事态内部,即分别在t0点和t0’点关注事态的某个剖面。过去将来时(f.dlp.)形式类似于简单将来时(f.s.)形式,也表示整合视角。

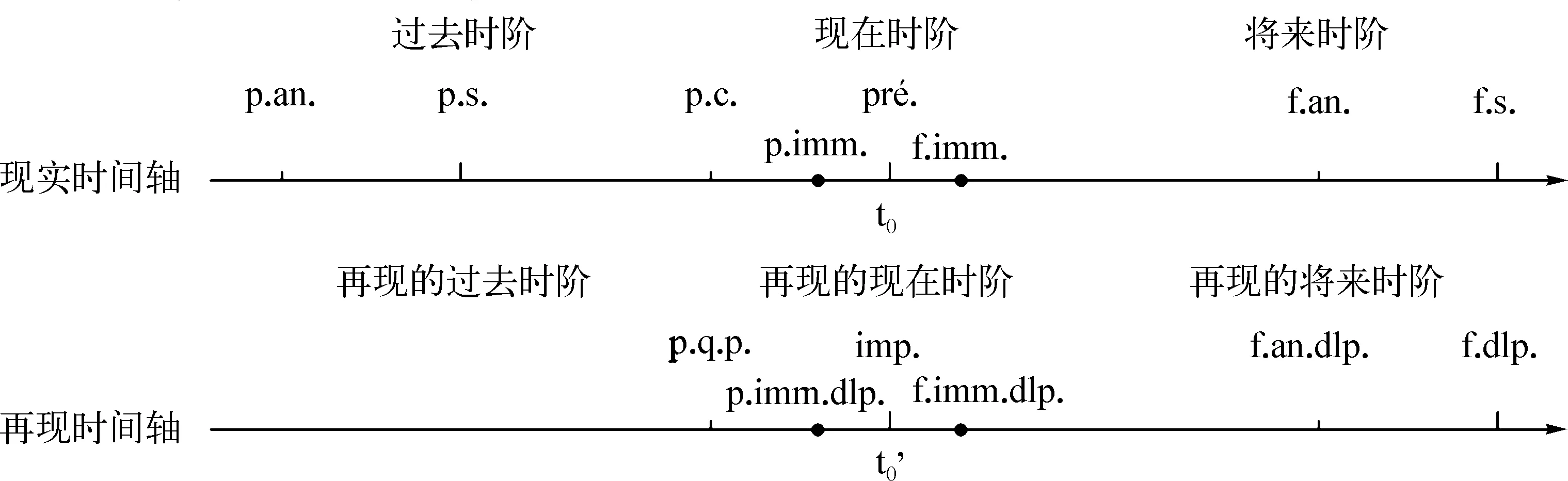

以目标类为例,则事态在三种主要视角和两种次要视角(4)关于观察视角,学界普遍接受二分法,例如Comrie(1976: 4);Smith (1991/1997: 62, 77-81)提出三分法,补充“中性视角”(neutral viewpoint)作为无标记形式;Gosselin(1996: 22)则提出四分法,添加观察事态发生前后状态的视角;徐悦虹(2015: 198-209)认为五分法更符合法语的语言现实。下呈现不同的时间图像。与A、B两点重合的弧线代表整合视角,垂直向下的直线代表切入视角,与B点重合并向后延伸的弧线代表后观视角,分别向A点和B点延伸但与之不重合的弧线代表前瞻视角和回顾视角。如图3所示:

图3. 五种时间图像

3) 时间位置

在对应关系中,复合时态形式均表示“在前”的相对位置。例如,以现在时(pré.)形式表现某一事态,则复合过去时(p.c.)形式所表现的另一事态先于该事态发生并完成。此外,以t0点为参照点,复合过去时(p.c.)和先过去时(p.an.)形式均表示事态位于过去时阶,先将来时(f.an.)形式表示事态结束于将来时阶;以t0’点为参照点,愈过去时(p.q.p.)形式表示事态位于再现的过去时阶,过去先将来时(f.an.dlp.)形式表示事态结束于再现的将来时阶。

在对称关系中,以t0点为参照点,简单过去时(p.s.)和最近过去时(p.imm.)形式均表示事态位于过去时阶,最近将来时(f.imm.)和简单将来时(f.s.)形式均表示事态位于将来时阶,而先过去时(p.an.)和先将来时(f.an.)形式如上所述;以t0’点为参照点,过去最近过去时(p.imm.dlp.)和过去最近将来时(f.imm.dlp.)形式各表示事态位于再现的过去时阶和再现的将来时阶。

在对照关系中,现在时(pré.)和未完成过去时(imp.)形式各以t0点和t0’点为参照点,表示事态位于现在时阶和再现的现在时阶。同理,简单将来时(f.s.)和过去将来时(f.dlp.)形式各表示事态位于将来时阶和再现的将来时阶。

对现实时间轴而言,再现的现在时阶和再现的过去时阶均对应于过去时阶,再现的将来时阶可对应于任一时阶。因此,表示事态位于过去时阶的时态形式有7个——最近过去时(p.imm.)、复合过去时(p.c.)、简单过去时(p.s.)、先过去时(p.an.)、未完成过去时(imp.)、过去最近过去时(p.imm.dlp.)和愈过去时(p.q.p.)形式;位于现在时阶的时态形式仅为现在时(pré.)形式;位于将来时阶的时态形式有3个——最近将来时(f.imm.)、先将来时(f.an.)和简单将来时(f.s.)形式;而所在时阶无法确定的时态形式也有3个——过去最近将来时(f.imm.dlp.)、过去先将来时(f.an.dlp.)和过去将来时(f.dlp.)形式。

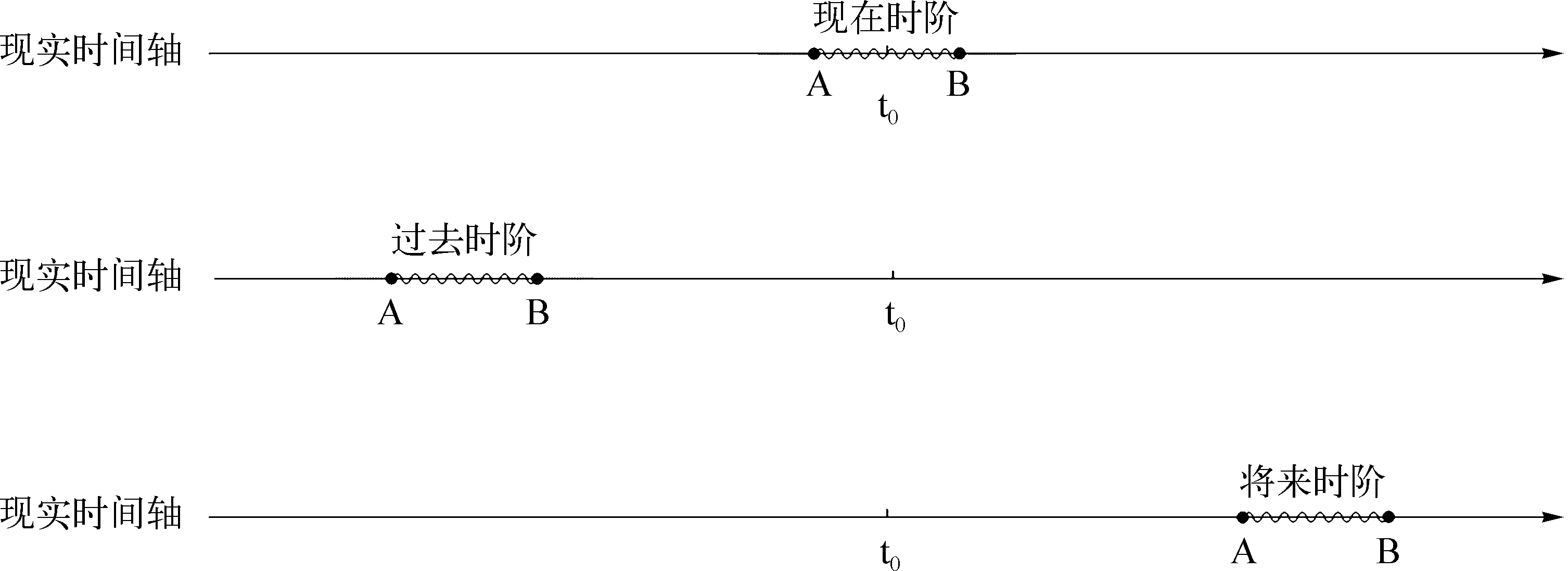

仍以目标类为例,则事态在现实时间轴上的时间位置分三种情况。以t0点为参照点,当A、B两点在其两侧时,事态位于现在时阶;当A、B两点均在其左侧或右侧时,事态位于过去时阶或将来时阶。如图4所示

图4. 三个时间位置

三、 时间维度的相互作用

1. 时间结构与时间图像的互动关系

时间结构与时间图像之间为互动关系: 事态特有的时间结构偏向特定的观察视角,以便使呈现某种时间图像成为可能,二者相协调并合成新的时间意义;不被偏向的观察视角则压制事态的时间结构,二者相冲突,有可能实现时间意义的合成。(5)Smith(1991/1997: 193-226)和Gosselin(1996: 253)各自论及意义互动、合成以及冲突和解决途径,我们加以总结。

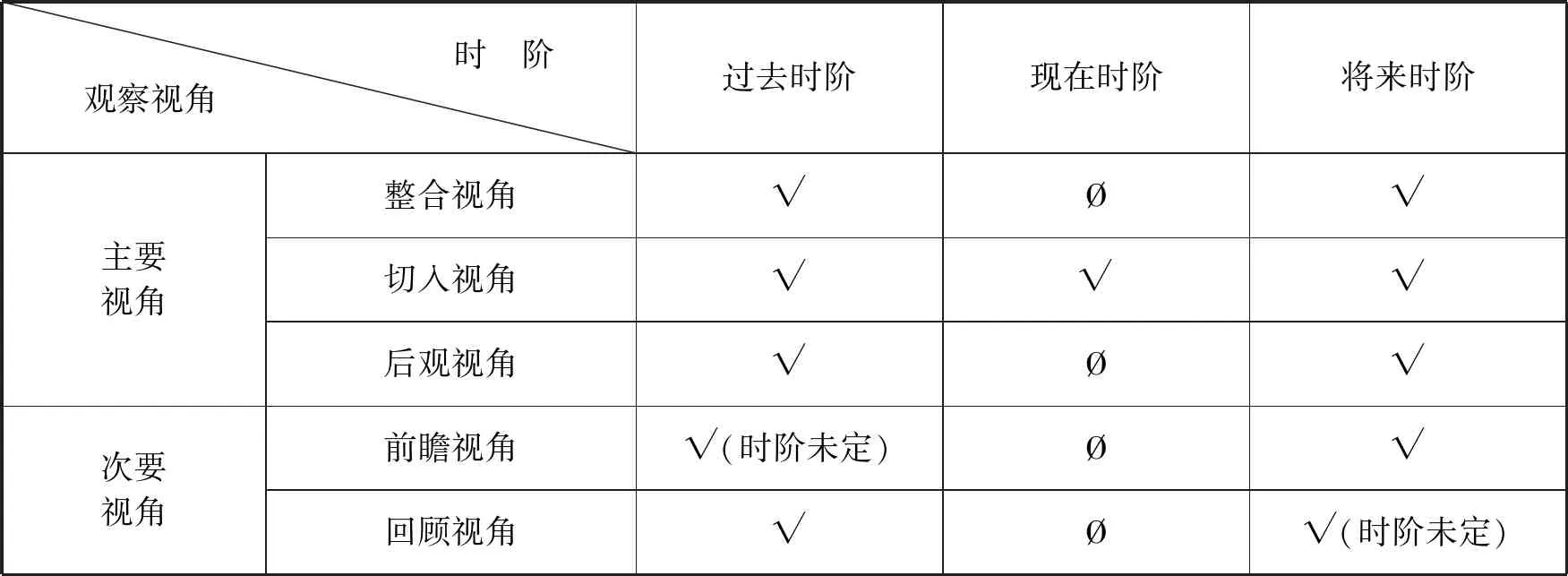

鉴于时间结构与事态类型一致,时间图像与观察视角一致,则四类事态与五种观察视角之间时间意义的合成具有规律性。如表4所示,其中√代表意义协调并合成,△代表意义冲突但可以合成,Ø代表意义冲突而无法合成。

表4. 时间结构与时间图像的意义合成规律

对主要视角而言,包括上述三种情况:

第一,目标类因其延续性和终结性,偏向切入视角、整合视角和后观视角;活动类和状态类因其延续性,偏向切入视角;成就类因其终结性,偏向整合视角和后观视角。例(1)呈现“读一本书”的某个瞬间、全部进程和结果状态。例(2a)和(2b)分别呈现“行走”和“爱”的某个瞬间。例(3)呈现“出去”的全部进程和结果状态。

(1) Il lisait un livre.//Il lut un livre.//Il a lu un livre.

他(那时)正在读一本书。//他(那时)读了一本书。//他(已经)读一本书了。

(2a) Il marchait.

他(那时)正在行走。

(2b) Il aimait sa petite amie.

他(那时)爱着他的女友。

(3) Il sortit.//Il est sorti.

他(那时)出去了。//他(已经)出去了。

第二,活动类和状态类因非终结性不偏向整合视角,但在该视角下可获得外在边界;成就类因非延续性不偏向切入视角,但在该视角下受到拉伸而凸显其进程,或增加次数而重复发生。例(4a)和(4b)分别呈现“行走”和“爱”的全部过程,若有时间状语,则外在边界更为明显。例(5)呈现“出去”的某个瞬间或重复性序列,取决于时间状语的意义。

(4a) Il marcha (pendantdeuxheures).

他(那时)行走了(两个小时)。

(4b) Il aima sa petite amie (pendantdeuxans).

他(那时)爱他的女友(两年)了。

他(那时)正在出去。//他(那时)经常出去。

第三,活动类和状态类因非终结性也不偏向后观视角,且在该视角下无法产生概念上的必然结果;但在特定语境中可能获得语用解读。例(6a)和(6b)分别呈现“行走”和“爱”所产生的“结果”,即不再“行走”或不再“爱”。

(6a) Il a marché.

他(已经)行走过了。(现在累了。)

(6b) Il a aimé sa petite amie.

他(已经)爱过他的女友了。(现在分手了。)

对次要视角而言,仅存在两种情况:

第一,目标类、活动类和成就类因其动态性,偏向前瞻视角和回顾视角。例(7)、(8)和(9)分别呈现三类事态的事前阶段和事后阶段。

(7) Il va lire un livre.//Il vient de lire un livre.

他将要读一本书。//他刚刚读了一本书。

(8) Il va marcher.//Il vient de marcher.

他将要行走。//他刚刚行走了。

(9) Il va sortir.//Il vient de sortir.

他将要出去。//他刚刚出去了。

第二,状态类因非动态性,不偏向前瞻视角或回顾视角,也无法解决意义冲突。例(10)虽然合乎语法,但在意义解读时存在问题。

(10) ?Il va aimer sa petite amie.//? Il vient d’aimer sa petite amie.

?他将要爱他的女友。//?他刚刚爱了他的女友。

2. 时间图像与时间位置的制约关系

时间图像与时间位置之间为制约关系: 事态在呈现某种时间图像的情况下,未必有可能处于任一时间位置上;事态在处于某个时间位置的情况下,未必有可能呈现任一时间图像。换言之,某种时间图像与某个时间位置可构成组合,二者相兼容并合成新的时间意义,反之则无法实现时间意义的合成。(6)Gosselin(1996: 29)已表达类似观点,我们进行了完善。

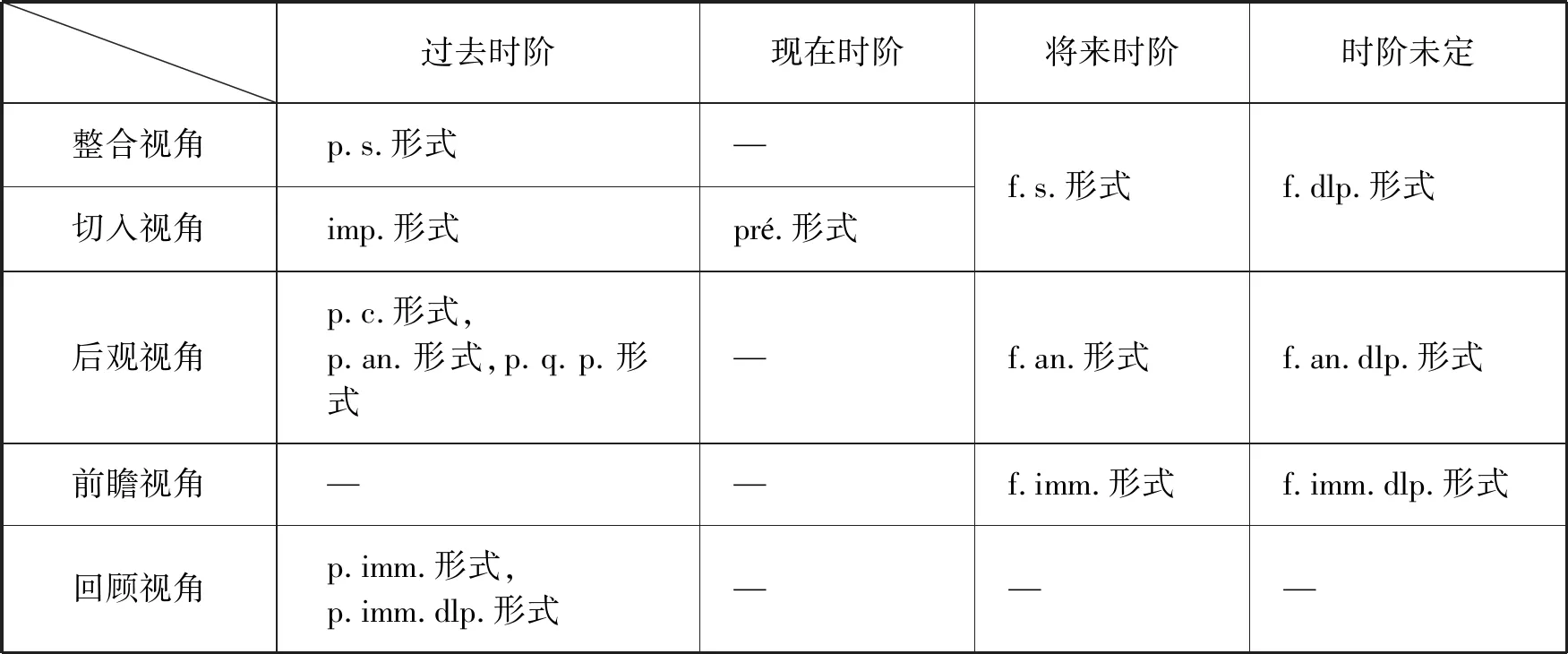

鉴于时间图像对应于观察视角,时间位置涉及过去、现在和将来时阶,则五种观察视角与三个时阶之间时间意义的合成具有规律性。如表5所示,其中√代表意义兼容并合成,Ø代表意义不兼容而无法合成。

表5. 时间图像与时间位置的意义合成规律

对主要视角而言,整合视角与过去时阶和将来时阶兼容,与现在时阶不兼容,后观视角也是如此,而切入视角与三个时阶均兼容。

对次要视角而言,前瞻视角仅与将来时阶兼容,回顾视角仅与过去时阶兼容;二者与现在时阶均不兼容。而“时阶未定”是指基于过去的某一时刻观察事态的事前阶段,则该事态可能位于任一时阶;回顾视角与将来时阶的关系与此类似。

在法语中,直陈式的任何时态形式均反映了时间图像与时间位置的某种组合方式,如表6所示。比如,现在时(pré.)形式表示事态在切入视角下呈现其内部并位于现在时阶。

表6. 时态形式中时间图像与时间位置的组合

除了不兼容的情况,时间图像与时间位置的组合体现为至少一套时态形式。

一方面,存在多于一套时态形式的情况,这说明参照点有所不同。例如,复合过去时(p.c.)形式表示事态相对于当前时刻已完成,即在后观视角下呈现其结果并位于过去时阶,而先过去时(p.an.)和愈过去时(p.q.p.)形式均表示事态相对于过去的某一时刻已完成,但二者另有用法差别。

另一方面,存在共用一套时态形式的情况,这说明语言手段的匮乏。例如,简单将来时(f.s.)形式同时反映两种组合方式——整合视角或切入视角与将来时阶的兼容。

至于“时阶未定”的情况,三套时态形式所表示的观察视角与相对照的时态形式类同。

四、 认知阐释

在认知视角下,语言现象具有认知理据,根源于人与世界互动的经验;概念的形成表现出体验性、抽象性和隐喻性。因此,对时间的表征源自人对时间以及事态的认知加工——“识解”(construal)(Langacker, 2013: 55),时间的概念化借助“概念隐喻”(conceptual metaphor)(Lakoff &Johnson, 1980: 4, 1999: 45)并产生“意象图式”(image schema)(Johnson, 1987/1990: xiv-xv),时间意义的合成则是“概念整合”(conceptual blending)(Fauconnier, 1997: 149-158)的过程。

1. 时间维度的特异性

时间结构、时间图像和时间位置经由不同的概念化途径,各具特异性。

1) 时间结构的概念化

时间结构源自人对事态属性的认知。根据“本体隐喻”(ontological metaphor)(Lakoff &Johnson, 1980: 25-29),实体的某些属性投射到事态上,分述如下:

(1) 延续性: 实体有内在结构,因其体积占据或大或小的空间;事态具有发展阶段,因其过程消耗或长或短的时间,比如目标类和成就类。

(2) 动态性: 实体有动静之别,取决于变化与否;事态可发生变化或保持不变,比如活动类和状态类。

(3) 边界性: 物体有内在边界而物质被附加外在边界,比如一只苹果和一杯水;事态以其必然终点为内在边界,或者获得外在边界(即空间范围或时间范围),比如目标类和活动类。

2) 时间图像的概念化

时间图像源自人对观察视角的选择——自主选择观察方式以及注意力的分配,对事态的识解也是如此。

在“整体扫描”(summary scanning)(Langacker, 2013: 111)中使注意力遍及最大范围或聚焦于一点,以凸显事态的全程或某个瞬间,即整合视角或切入视角。在“顺序扫描”(sequential scanning)(Langacker, 2013: 111)中用注意力追随事态从始至终的变化,直至事态结束后的状态,以凸显事态的结果,即后观视角。借助“我在动”(MOVING EGO metaphor)的时间隐喻(Clark, 1973; Lakoff, 1993),基于主体和事态的相对位置,将注意力投向事态的开始或结束,以凸显事前阶段或事后阶段,即前瞻视角或回顾视角。

3) 时间位置的概念化

时间位置源自人对时间的认知。根据“方位隐喻”(orientational metaphor)(Lakoff &Johnson, 1980: 14),空间的扑拓属性投射到时间上(Radden, 2006; Chilton, 2013),分述如下:

(1) 参照点: 在空间中人常以自身位置为默认参照点,即一级参照点;也可以事物为二级参照点乃至三级参照点,比如,在自己的前面、在房子的前面、在房前的树的前面。在时间中也形成层次分明的参照系,以说话人的当前时刻为一级参照点,以过去或将来的某一时刻为二级参照点,以过去的将来之中的某一时刻为三级参照点,比如,复合过去时(p.c.)、愈过去时(p.q.p.)和过去先将来时(f.an.dlp.)形式各表示事态位于上述三个参照点之前。

(2) 方向: 在空间中人以“目视方向”(direction of viewing)(Talmy, 2010: 39-40)为前,反之为后;以事物的正面为前,反之为后,比如,学生的前面、楼的前面。在时间中人面向未来移动,事态随时间向过去移动,二者形成相向运动(Gosselin, 1996: 78-79)。因此,人的前面是未来,即一系列尚未发生的事态,用简单将来时(f.s.)形式来表现,而事态的前面是过去,即一系列已然发生的事态,可用复合过去时(p.c.)形式来表现。

(3) 距离: 在空间中基于“视角距离”(perspectival distance)(Talmy, 2010: 38)与参照点有远近之分,在时间中也是如此,比如,最近过去时(p.imm.)和最近将来时(f.imm.)形式各表示事态发生在过去和将来,且距离当前时刻较近。

不仅如此,空间包容实体,作为“空间参照框架”(spatial frame of reference)(Levinson, 2003: 24-34; Kranjec, 2006)可定位实体的绝对位置和相对位置,比如,西安的地理坐标、祖国的西部。同理,时间包容事态,作为“时间参照框架”(temporal frame of reference)(Zinken, 2010; Evans, 2013: Ch. 4-6)可定位事态的绝对位置和相对位置,比如,未完成过去时(imp.)形式表示事态位于过去,愈过去时(p.q.p.)形式表示事态位于过去的过去。

2. 时间维度的层次性

时间结构、时间图像和时间位置两两关联,依次叠加,具有层次性,反映了人与世界互动的经验。

1) 时间结构与时间图像

时间结构与时间图像的互动关系源自认知活动中的主客互动。作为认知客体的事态以其时间结构为观察的前提,作为认知主体的人选择观察视角,使所形成的时间图像成为观察的结果。因此,事态所呈现的时间图像是基于时间结构的形变,取决于人的选择性凸显。

延续性事态偏向切入视角,因为延展过程有助于观察其内部。终结性事态偏向整合视角和后观视角,因为内在边界有助于观察其整体和结果。动态性事态偏向前瞻视角和回顾视角,因为不断注入的动力说明主体有意识地开始或结束其进程,从而使观察事前阶段和事后阶段成为可能。

不被偏向的观察视角则对事态的时间结构加以调整。对于非延续性事态,切入视角拉伸或重复过程以观察其内部。对于非终结性事态,整合视角添加外在边界使其成为“整体”,但后观视角不能使之产生实质性状态变化。至于非动态性事态,前瞻视角或回顾视角均不能对缺乏动力的过程进行观察。

2) 时间图像与时间位置

时间图像与时间位置的制约关系源自认知主体的具身性。与在空间中一样,人在时间中仍以自我为中心,基于自身位置选择观察视角和参照点。这意味着,选定参照点之后,可选的观察视角受限,反之亦然。因此,事态在某种观察视角下所呈现的时间图像,与相对于某个参照点所确定的时间位置,二者不能任意组合。

在现实时间轴上,t0点代表当前时刻,在左右两侧取p点和f点,各代表过去和将来的某一时刻,则形成五个时间区域,即时区。除了现在时区与现在时阶相重合,过去时阶和将来时阶各包含两个时区。以端点为AnBn的波浪线代表目标类,其时间图像和时间位置如图5所示:

图5. 事态的时间图像和时间位置

当说话人处于t0点并以此为一级参照点,可观察位于过去时阶的事态A2B2或将来时阶的事态A3B3的整体,也可观察前者的终点B2以及结果,但无法观察位于现在时阶的事态A1B1的整体及其结果,只能观察其内部。对于事态A4B4和A5B5,可观察前者的终点B4或后者的起点A5,并估算自身位置与该点的时间距离。

当说话人以p点或f点为二级参照点,可观察事态A2B2或A3B3的内部。

该图示也能解释时态形式数量不等的问题: 仅切入视角与现在时阶兼容,则有一种时态形式;对于已发生的事态,有多种观察视角与过去时阶兼容,则时态形式较丰富;对于未发生的事态,无法采用多种观察视角,则时态形式较贫乏。这意味着,人对不同时阶的认知程度并不均衡。正如Guillaume(1933: 49)指出,由当前时刻分割出性质不同的两种时间,即“离去的时间”(temps quis’enva)和“到来的时间”(temps quivient)。Pottier(1987: 164-166)也表示认同。

3) 时间结构与时间位置

时间结构为事态所内含,与其时间位置不存在必然联系。某类事态可位于过去、现在或将来时阶;反之,在任一时阶均可定位目标类、活动类、状态类或成就类事态。

时间结构与时间位置内外有别,经由时间图像产生联系,因此形成层层叠加的时间维度。

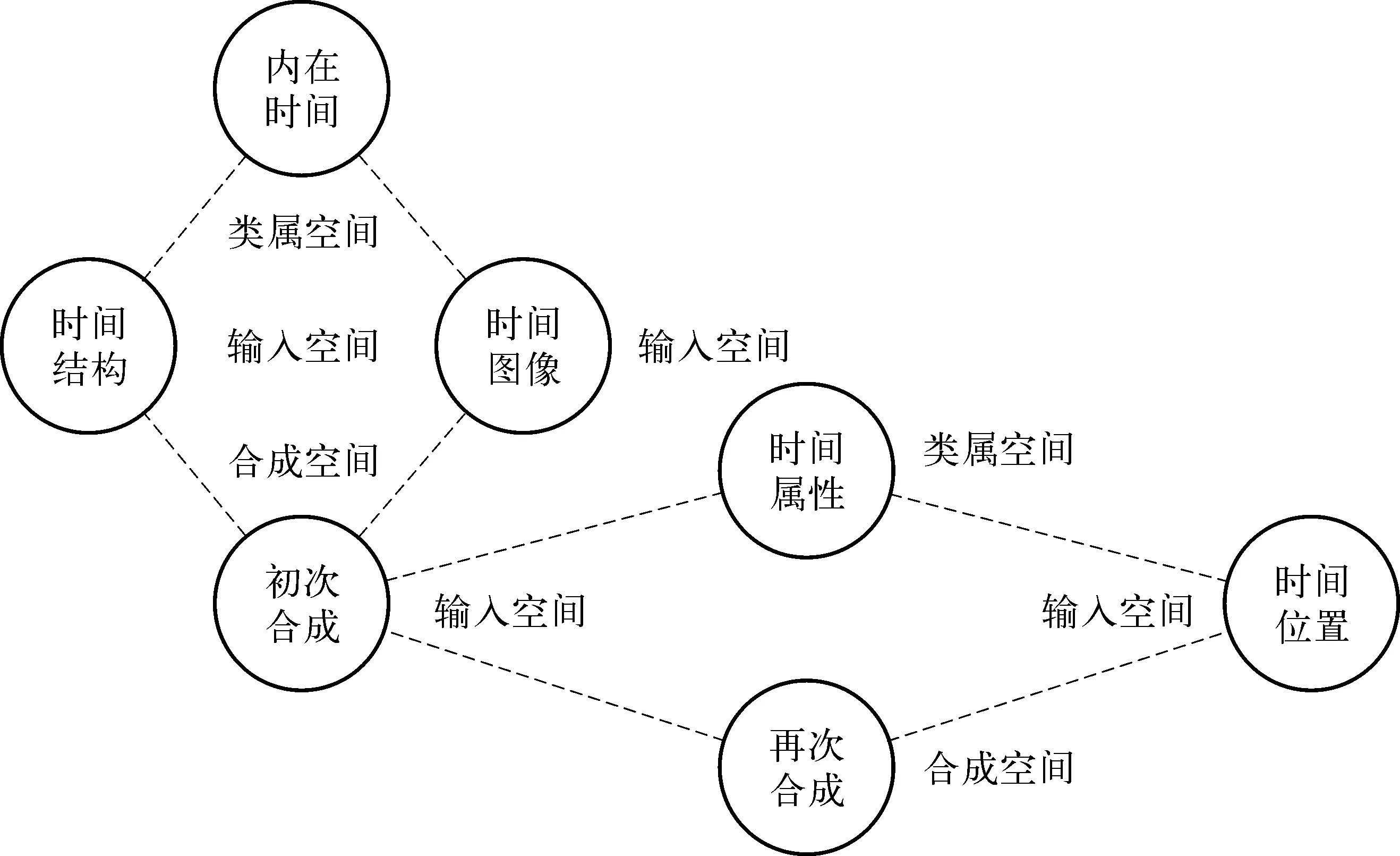

3. 时间维度的合成性

时间结构、时间图像和时间位置经由两次概念整合,所产生的时间意义具有合成性。如图6所示。

图6. 时间意义的合成

1) 初次合成

事态随时间延展,其时间结构以自身过程为前提。在观察视角下所呈现的时间图像以事态的发展阶段为前提,即起始、进行、终结阶段以及事前和事后阶段。

时间结构和时间图像均作为“输入空间”(input space)(Fauconnier, 1997: 152),其共同点为内化于事态的时间——包括若干阶段的过程,它被存入“类属空间”(generic space)(Fauconnier, 1997: 149)。同时,两个输入空间分别投射某类事态的时间结构和某种观察视角所凸显的部分,则在“合成空间”(blended space)(Fauconnier, 1997: 154)进行时间意义的合成。

目标类的进程完整,可在五种观察视角下凸显其发展阶段。成就类极其短暂,但切入视角可凸显其进程,产生人为拉伸或重复发生的意义实效。活动类和状态类均为同质性过程,整合视角可进行截取,但不能由此产生必然结果;而状态类缺乏动力,无法与前瞻视角或回顾视角相匹配。

2) 再次合成

在上述合成空间形成被聚焦的时间结构,以事态的内在时间为前提。相对于某个参照点的时间位置则以事态的外在时间为前提,即过去、现在和将来时阶以及相对位置。

该合成空间作为新的输入空间,而时间位置作为另一个输入空间,其共同点为时间的接续性,它被存入新的类属空间。同时,两个新的输入空间分别投射某类事态被聚焦的时间结构和被确定的时间位置,则在新的合成空间再次进行时间意义的合成。

既定事态在切入视角下呈现其内部,可能位于任一时阶;在整合视角或后观视角下呈现其整体或结果,不能位于现在时阶;在前瞻视角或回顾视角下呈现其事前阶段或事后阶段,只能位于将来时阶或过去时阶。

至于在过去时阶采用前瞻视角或在将来时阶采用回顾视角,表示事态位于过去的某一时刻之后或将来的某一时刻之前,因此无法确定其所在的时阶。

五、 时态形式及其意义实效

我们将《红高粱家族》及其法译本(莫言,2004;MO Yan, 2014)作为语料来源,分析了法语动词的三层时间维度及其所产生的意义实效。

1. 研究设计与步骤

根据翻译的意义对等原则,法语动词以固有意义与汉语动词对应,则时间结构一致;其屈折变化表示时间图像和时间位置,对应于汉语的时体标记。

该作品以回忆为主,则时间位置为过去时阶。法语中过去时态的主要差别在于观察视角不同,则时间图像有所不同,如上表6所示。因此,我们着重分析简单过去时(p.s.)、未完成过去时(imp.)和复合过去时(p.c.)这三套时态形式。

分析步骤为: 选取第一章的中法文本为语料,建立小型双语平行语料库。借助ABBYY Aligner软件查找采用上述时态形式的法语动词,将这些变位动词及其宾语的意义按照事态类型进行人工分类。计算动词总数、四类事态的数量以及三套时态形式的出现次数。

2. 研究结果与分析

结果显示,法语文本中共计1458个相关的变位动词,目标类、活动类、状态类和成就类各有253、443、342和420个;每类事态在不同观察视角下分别呈现整体、内部和结果,对应三套时态形式,则每套时态形式的出现总数分别为426、578和454次。如表7所示(7)比如,目标类的总数为所在行的三个数值之和,由此计算百分比并保留两位小数;采用简单过去时(p.s.)形式以呈现事态整体的总次数为所在列的四个数值之和。:

表7. 意义实效的产生

分析可见: 1) 目标类偏向所有视角,尤以整合视角和后观视角为甚,呈现整体和结果的比例基本持平;2) 活动类和状态类偏向切入视角,后者更为显著;两类事态均在另两种观察视角下实现意义合成或语用解读,活动类呈现整体的比例低于其“结果”,而状态类正相反;3) 成就类偏向整合视角和后观视角,在切入视角下也实现意义合成,呈现整体和结果的比例均显著高于其内部;4) 三种视角下的时间图像均与过去时阶兼容;5) 任一类事态均可位于过去时阶。

3. 示例

时间结构、时间图像和时间位置依次进行意义合成,所产生的意义实效为表示事态之间的时间关系。比如,例(11)用简单过去时(p.s.)形式表示事态整体和过去时阶,则事态接续发生,即后时性时间关系;例(12)用未完成过去时(imp.)形式表示事态内部和过去时阶,则事态成为背景,即同时性时间关系;例(13)用复合过去时(p.c.)形式表示事态结果和过去时阶,则事态相对于当前时刻已完成,即先时性时间关系。(8)三组例句的中文原句均引自原著(莫言,2004: 14,1,1),法文译句均引自译著(MO Yan, 2014: 19,2,2)。

(11) 罗汉大爷蹲下,抓起一把黑土,按在伤口上。

(12) 山羊不紧不慢地啃着坟头上的草,男孩站在墓碑上。

(13)生存在这块土地上的我的父老乡亲们,喜食高粱,每年都大量种植。

六、 结论

法语动词以其自身意义和屈折变化,表示事态的时间结构、时间图像和时间位置,由此形成层层叠加的时间维度。时间结构与时间图像为互动关系,时间图像与时间位置为制约关系,而时间结构与时间位置没有直接联系。针对动词(短语)所表示的事态类型以及相应的时间结构,选用时态形式涉及时间意义的合成,以产生特定的意义实效。

“认知语言学理论可以很好地解释许多语言现象”(文旭,2014: 21)。根据人对事态和时间的识解,三层时间维度经由不同的概念化途径,可借助“概念隐喻”、“整体/顺序扫描”以及“空间/时间参照框架”加以阐释;其相互作用反映认知活动的互动性和认知主体的具身性;而时间意义的合成即两次“概念整合”的过程——输入空间所投射的时间意义,若完全匹配则直接合成,若部分匹配则经调整后合成,若不匹配则无法合成。

鉴于法语中过去时态的形式丰富,本研究通过实证分析证明简单过去时(p.s.)、未完成过去时(imp.)和复合过去时(p.c.)形式的主要差别在于时间图像,它们与四类事态的时间结构搭配符合时间意义的合成规律,其意义实效为表示后时性、同时性和先时性时间关系,从而建构叙事的框架和层次。