大概念视角下的初中地理课程思政教学*

段以隽 陆才稳

(1.南京市金陵中学仙林分校, 江苏 南京 210033; 2.江苏第二师范学院, 江苏 南京 210013)

一、在初中地理教学中渗透课程思政必要且可行

2020年习总书记在《思政课是落实立德树人根本任务的关键课程》文中指出“要坚持显性教育和隐性教育相统一,同时挖掘其他课程和教学方式中蕴含的思想政治教育资源,实现全员、全程、全方位育人”,使得秉承学科育人的“课程思政”理念逐步成为研究热点。课程思政主张以知识传授为内核,以能力培养为路径,彰显价值塑造的意蕴,[1]且培养学生的价值取向不局限于个体、短期,而是追求与民族、社会、国家、全人类乃至自然的长远协调。

从学科本质看,地理学关注地理环境及其与人类活动的关系,涉及不同时空尺度的人口、资源、环境和发展问题,倡导人与自然和谐共生的观念,能够为践行课程思政提供广泛而深刻的素材。从课程标准看,《义务教育地理课程标准(2022年版)》(简称“地理新课标”)中课程理念包含“坚持育人为本,确定基于核心素养培育的地理课程目标”。地理核心素养最核心的是人地协调观,而课程目标强调“立足家乡、胸怀祖国、放眼世界的观念”“热爱家乡、热爱祖国的情感”等价值培养要求,可见地理学科核心素养培养和课程目标与思政导向契合。同时,渗透课程思政理念的教学也是地理学科育人价值的体现。综上所述,在初中地理教学中渗透课程思政既有必要性,也具备可行性。

二、大概念推动初中地理课程思政落实

大概念一般指反映专家思维方式的概念、观念或论题,它具有生活价值,[2]是当前教育研究的热点。大概念视角下的地理课程将地理知识整合在某主题相关的逻辑与情境中,课程中学生借由地理活动获得系统的知识和能力,在真实情境的迁移运用中将其内化为地理学科核心素养,是践行课程思政的重要路径之一。

1.大概念助推课程思政结构化

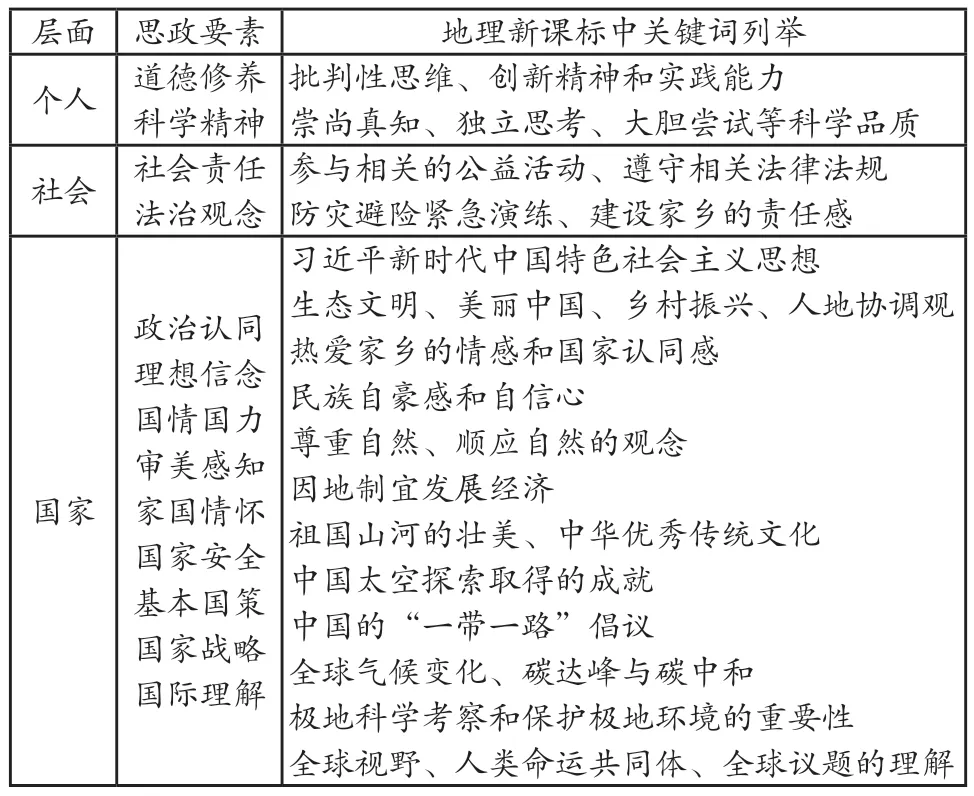

结合教育部发布的《义务教育质量评价指南(2021年)》和前人的研究成果,初中地理涉及的思政要素可从个人、社会、国家三个层面分12大类进行归纳(见表1)。从地理新课标的关键词来看,在国家层面初中地理课程思政的内容丰富且关联性强。例如,习近平生态文明思想是以中国国情国力为基础,以人与自然和谐共生为基本理论,以基本国策、国家战略和国际影响为内、外实践路径,推动中华民族伟大复兴,倡导公民形成与生态友好的生活生产方式、树立与自然和谐的情怀和责任,多维度组成国家层面的思政内容。这些关联内容按照地理学科的逻辑分散排列在各学段的各章节中,学生在碎片化的学习中难以建构整体知识网络,新旧知识关联困难,导致学科育人功能浮于表面,缺乏持续价值。

表1 初中地理思政要素分类及列举

大概念具有统摄性,对分散的内容进行优化整合,能够弥补初中地理课程中思政内容结构松散的问题。通过少而精的大概念串联多而杂的知识,帮助学生建立思政内容之间的横纵联系,形成网状层级认知结构。再上升转化为对思政价值的理解和体会,为后续高通路迁移打下基础。例如“中国土地资源”教学中,可以以土地资源合理利用为大概念,以基本国策为切入点,引导学生分析中国土地资源储量和质量,评价土地资源现状,反思如何合理利用土地,由此建构“我国土地资源”知识体系,形成正确的资源观,增强保护土地资源的使命感。

2.大概念推进课程思政深度化

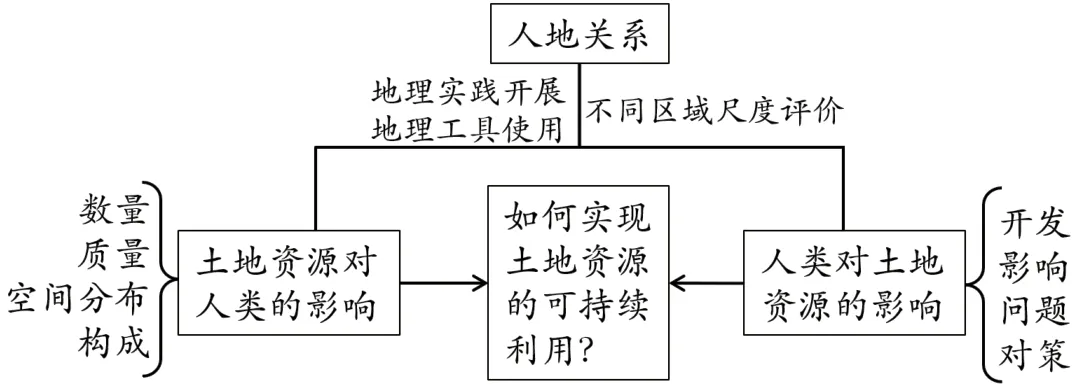

大概念视角下的地理课程具有深度化的特点,可以从地理思政内容中提炼知识的本质,挖掘背后隐性的地理思维,帮助学生从高层次站位理解低层次知识,建构从事实性知识到思维方式再到价值认同的完整框架,促进学生思维能力、正确价值观和必备品格的深度发展,从而贯通地理课程思政理念在现实世界的高通路迁移。例如在“中国土地资源”教学中,如果按学科逻辑,先介绍土地资源分类及构成,再引导学生分析土地资源分布不均的现状,最后介绍土地利用中的问题与对策等事实性知识,不利于初学者将知识跨区域、跨情境迁移。而以“人地关系”为大概念视角重构教学内容,提炼出单元概念“我国如何实现土地可持续利用”,则可以使学生通过对知识的深度理解,掌握区域土地资源评价的思维方法,将课堂所学应用于家乡土地资源调查与评价,培养热爱家乡的情感、认同国家政策的归属感和保护土地资源的使命感,树立正确的资源观、环境观、人地协调观。

三、大概念视角下的初中地理课程思政教学实践——以“土地资源”为例

现行人教版地理《八年级上册》对应地理新课标中“认识中国全貌”内容要求,主要描述和说明中国整体地理事物现象。教科书中丰富的国情内容是培养学生国家层面思政观念的良好载体,本文选取第三章《中国的自然资源》的第二节“土地资源”为例,尝试设计大概念视角下的初中地理课程思政单元教学。

1.重组教材,建构大概念体系

土地资源是人类赖以生存和发展的可再生资源,是地理环境各要素综合产物,受人类发展的影响,也是人类与地理环境相互关系的载体。本单元学科大概念为人地关系(见图1)。单元概念为我国土地资源和发展的关系协调,即中国土地资源的可持续利用,这一概念兼具地理与思政特色。当下中国土地资源面临多重压力,在初中地理教学中培养学生正确的土地资源观、理解与资源相关的国家基本政策和重大战略符合时代背景,聚焦了国家发展需求,是进行家国情感和使命感培养的重要窗口。

图1 大概念知识体系

本单元在“人地关系”大概念统摄下,设计了“生存发展,皆因土地:理解我国的土地国策”的单元主题,创设系列情境提出问题,引导学生用探究、调查等方式解决问题,达成对土地国策的理解与认同,将人地和谐的价值观内化于心、外化于行。课时一以“严守18亿亩耕地红线”为真实情境,引导学生理解耕地资源受多要素综合作用影响,认识到人类对土地不合理的利用方式会破坏生态环境、导致耕地资源减质减量,思考我国该如何应对耕地资源危机,将对耕地资源的认知过程抽象归纳为一般土地资源的分析方法并尝试迁移到其他土地类型的研究中。课时二在课时一的基础上,由单一土地利用类型拓展为多种,引导学生分析我国土地类型的构成和意义。并与其他国家对比,建构区域土地资源评价的思维方法,理解我国提出“十分珍惜、合理利用土地”的必要性。课时三关注学法迁移和空间尺度变化,以小尺度的家乡为探究区域。引导学生分析家乡土地资源特性,评价家乡土地资源构成特点,理解身边的土地政策。单元设计通过引导学生归纳和演绎解读土地资源中的人地关系,体会地理学科在维护国家资源安全、推动绿色发展、建设美丽中国的学科价值,认同国家政策并积极保护土地资源。单元课时教学框架如下表所示(见表2)。

表2 单元课时教学框架

2.分析学情,设计教学目标

八年级学生已掌握了描述区域资源分布、分析资源开发经验教训的基本知识与方法,具备一定的地理学科核心素养,但缺乏对自然资源的宏观理解和大概念构建,所以本单元内容在教学中起到向上建构、向下迁移的作用。结合大概念体系和教学框架,本文设计了单元课时教学目标(见表3)。不同课时的教学目标制定在内容上各有侧重、相互衔接,空间尺度由国家到家乡,思维方法循序渐进,体现了大概念视角下地理学科核心素养培育的整体结构,引导学生深度理解我国的土地资源,形成相关的专业地理思维,体悟土地资源与国家、社会和个人的关联,树立热爱家乡的情感和国家认同感。

表3 单元课时教学目标

3.创设真实情境下问题导向的教学过程

基于大概念视角创设的单元教学能够贯通地理课程思政理念与现实世界,其中创设与国家需求密切相关的真实情境尤为重要。在教学过程中,教师要注重教学内容的系统化和情境化,帮助学生层层递进建构和完善大概念并将其迁移应用到其他真实情境,在过程中升华国家层面的思想价值和情感。下文选取课时一的教学过程进行阐述(见表4)。该课时主要围绕我国耕地资源展现人地关系,结合基本国策“切实保护耕地”和社会热点“严守18亿亩耕地红线”创设真实情境,引导学生理解我国土地政策的背景和意义,感受保护耕地的紧迫性,理解国家和时代赋予自己的责任和使命。

表4 课时一的主要教学过程

4.单元评价

在单元教学过程中,应将学习和评价融为一体。在课堂教学活动中,教师通过提问、点评、小组汇报等方式检测学生掌握情况并给予实时评价和反馈,增强教学效果。课后以地理调查报告多维度开展教师评价、学生自评与互评,全方位促进学生成长,展示学生个性化特点。

本单元设计中,撰写家乡土地资源调查报告作为核心任务,既是课时二的迁移应用,也是课时三的教学内容。家乡是学生熟悉的真实情境,还是学生乡土情怀的载体,通过实践分析土地资源与家乡发展的辩证关系,学生能够学会从人地关系视角下评价中国土地资源,再通过小尺度区域迁移运用,内化对人地关系的理解,强化对家乡的了解与热爱,深化学科思维和思政价值。任务布置前,教师先介绍调研报告的形式和一般撰写过程,提供思路指导,如家乡土地利用方式的时空变化、土地资源开发与生态环境协调的经验、用绿色发展理念规划土地未来发展等,任务完成后根据量表进行评价和反馈(见表5)。

表5 课时二任务评价量表(家乡土地资源调查)