辽宁省森林植被碳中和能力分析

许庭毓, 王 兵, 牛 香*

(1. 中国林业科学研究院森林生态环境与自然保护研究所, 国家林业和草原局森林生态环境重点实验室, 北京 100091;2. 江西大岗山森林生态系统国家野外科学观测研究站, 分宜 336606)

随着人类社会的发展,温室气体的大量排放引起了严重的全球气候变化问题[1]。中国于2020年提出“二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值,努力争取 2060 年前实现碳中和”的目标[2],即在2060年,化石燃料使用及土地利用变化导致的碳排放量与生态系统吸收及其他技术方式固存的碳量之间达到平衡[3]。实现碳中和的决定因素之一是碳增汇[4],陆地生态系统通过光合作用和碳循环过程将CO2固定在生态系统中,使其成为重要的汇[5]。全球碳计划的研究结果[6]表明:2010—2019年,31%人为排放的CO2被陆地生态系统固定。森林作为陆地生态系统的重要组成部分,包含了陆地生物圈45%以上的碳,其碳库变化会引起大气CO2浓度波动,在全球碳平衡中扮演了重要角色[7]。森林碳汇被认为是抵消化石燃料碳排放的有效途径,精准评价森林生态系统的碳汇能力对于实现碳中和目标尤为重要[8]。

森林碳汇是指森林生态系统吸收并储存CO2的量,或者森林生态系统吸收并储存CO2的能力,其测算方法主要有样地实测法、材积源生物量法、净生态系统碳交换法和遥感判读法等[9]。不同方法测定的结果有较大的差异,如:利用样地实测法得到第六次森林资源清查期间我国森林生态系统的年碳汇量为3.19 亿t[10];利用材积源生物量法得到第六次森林资源清查期间我国森林生态系统的年碳汇量为1.68 亿 t[11];基于涡度相关法得到第六次森林资源清查期间我国森林生态系统的年碳汇量为5.28 亿 t[12];利用卫星遥感方法,结合第三次至第五次森林资源清查数据,得到我国森林生态系统的年碳汇量为0.19 亿t[13]。从各测算方法的理论基础上分析,我们认为材积源生物量法只能用于森林生态系统碳汇的粗略估算,主要原因是:由于不同地区、不同树种木材的密度变化较大,所以计算结果误差较大;净生态系统碳交换法是一种理想的直接测定森林生态系统与大气间CO2通量的方法,但其不足之处是:观测点有限,且CO2夜间下沉的物理特性会对测量结果产生较大影响;遥感判读法中森林碳汇数据只包括碳储量数据,且理论和技术上仍然存在一些不完备性;样地实测法是最直接的森林碳汇测量方法,虽然测量过程费时耗力,但是可以免去不必要的系统误差和人为误差,可以实现森林碳汇的精准测算[8]。

样地实测法是目前应用较为广泛的碳汇测定方法,如:CAI等[14]利用样地实测数据结合模型估算了中国森林生态系统2010—2060年的碳汇量;FANG等[15]基于17 000个样地实测数据,评估了中国陆地生态系统碳汇情况;ZHU等[16]基于样地实测数据测算中国森林生态系统内部全组分(林木、土壤、动植物残体)碳汇。基于样地实测法开展的研究多针对森林资源(乔木林+特殊灌木林)和土壤的碳汇能力,本研究除了考虑传统的森林资源(即乔木林和特殊灌木林)外,还考虑了大多数研究中常被忽视的植被层。其他森林植被层多未统计森林蓄积量,因此,通过生物量转化因子法估算碳储量时经常忽视这一部分。然而,灌木是胁迫条件下形成的典型植被,主要存在于“寒冷、干旱、贫瘠、干扰严重”等生境中,辽宁省灌丛主要分布在毗邻科尔沁沙地的西部地区,其地上枝条再生能力强,地下根系庞大,发挥重要的碳中和功能;疏林地、未成林造林地、四旁树和散生木等都具有竞争弱、生长速度快的特点,有助于其碳汇能力的充分发挥;苗圃地种植密度较大、碳密度高,同样是一处不可忽视的碳库[17]。

辽宁省是我国重要的老工业基地,也是我国固碳潜力较高的地区之一[18]。对辽宁省的森林植被碳中和能力精准分析,可以真实地反映林业在生态文明建设战略总体布局中的作用和地位,为地区实现碳中和提供科技支撑。2021年,王兵等[17]提出了森林植被全口径概念。本研究针对辽宁省森林资源的特点,采用样地实测法,基于森林资源清查数据和中国森林生态系统定位观测研究网络(CFERN)的长期观测数据,分析辽宁省的森林植被全口径碳汇及变化规律,并讨论乔木林植被层、其他森林植被层和森林资源土壤层3种组分的碳汇特征。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

辽宁省位于38°43′N~43°26′N、118°53′E~125°46′E之间,地处我国东北地区南部。辽宁省地势由东西向中,由北向南倾斜,根据地形地貌将辽宁省划分为3个大区,即辽东山区、辽西北地区、辽中南平原沿海地区。辽宁省属于暖温带大陆性季风气候,年平均气温为5~11 ℃;年平均降水量为400~1 150 mm,由东向西递减;土壤分布区主要是2个地带性土壤分布区:东部的棕壤区和西部的褐土区[18]。

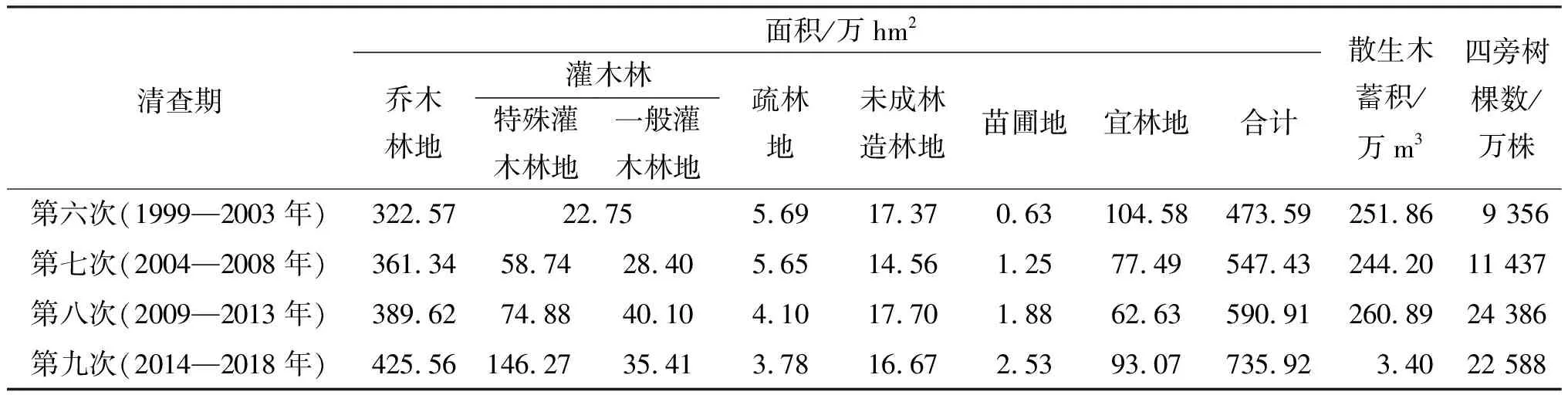

根据第九次森林资源清查数据[19],辽宁省共有林地面积735.92 万hm2,其中森林面积(乔木林+特殊灌木林)面积为571.83 万hm2。辽宁省第六次至第九次森林资源清查中各类林业用地面积如表1所示。

表1 辽宁省森林资源统计Table 1 Statistics of forest resources in Liaoning Province

1.2 数据来源和研究方法

1.2.1 数据来源

(1)森林资源数据来源于第六次至第九次森林资源清查数据。(2)植被及土壤固碳数据主要来源于以下森林生态站的长期监测数据:分布在辽宁省内的4个森林生态站(冰砬山森林生态站、白石砬子森林生态站、辽东半岛森林生态站和辽河平原森林生态站);分布在辽宁省的邻近省份并处于同一生态区内的森林生态站(吉林省:松江源森林生态站、长白山森林生态站和长白山西坡森林生态站;内蒙古:赛罕乌拉森林生态站、赤峰森林生态站、七老图山森林生态站和特金罕山森林生态站;河北省:塞罕坝森林生态站)。并以辽宁省内建立的其他林业辅助监测站点的数据为补充。(3)能源消耗量数据来源于《辽宁统计年鉴2020》[20]。

1.2.2 研究方法 样地实测法是在固定样地上用收获法连续调查森林的碳储量,通过不同时间间隔的碳储量变化来测算森林生态系统碳汇[15]。本研究利用该方法测算辽宁省森林植被的全口径碳中和能力。

(1)植被的净初级生产力(NPP)。采用收获法获得森林的生物量数据,测定乔木层的树干、枝叶和根系生物量,以及灌木层、草本层、层间植物的生物量和凋落物量,具体方法参照《森林生态系统长期定位观测方法:GB/T 33027-2016》[21]。根据植被生物量的动态数据,可用增重积累法对植被的净初级生产力(NPP)进行测算,计算公式为[21]:

(1)

其中,NPP为植被的年净初级生产力(kg/hm2);Wa为第a年测定的单位面积生物量(kg/hm2);Wa-n为第a年到第n年测定的单位面积生物量(kg/hm2);n为间隔年数。

(2)土壤碳储量。根据森林面积的大小、地形、土壤水分和肥力等特征,在林内坡面上、中、下部与等高线平行的方位各设置1条样线,在样线上选择具有代表性的地段设置24块面积为1 hm2的样地(100 m×100 m)、500块面积为0.1 hm2的样地(10 m×100 m)。样地内设置 3~5 个乔木调查样方(10 m×10 m)、灌木调查样方(2 m×2 m)和草本调查小样方(1 m×1 m)。依据土壤类型和植被类型的空间分布,采用对角线采样法设置土壤采样点,并通过剖面法采集土壤样品:在每个采样点挖1个长方形的土壤剖面(0.8 m×1.0 m),按照先下后上的取土原则,每隔 20 cm 采集1个样品,共采集了7 650个样品。将同一层次多样点采集的质量大致相当的土样置于塑料布上,剔除石砾、植被残根和昆虫残体等杂物,混匀后利用四分法取样,并带回实验室利用过FeSO4滴定的方法测定土壤中有机碳的质量分数,具体采样方法和试验方法参照《森林生态系统长期定位观测方法:GB/T 33027-2016》[21]和《森林土壤分析方法:LY/T 1210-1275》[22]。实验室测定出土壤有机碳的质量分数后,可由下式得到土壤的有机碳密度[21]:

SOCDk=CkDkEk(1-Gk)/100,

(2)

其中,SOCDk为第k层土壤的有机碳密度(kg/m2);Ck为第k层土壤的有机碳的质量分数(g/kg);Dk为土壤密度(g/cm3);Ek为第k层土层的厚度(cm);Gk为第k层土层中直径大于2 mm的石砾所占体积百分比。

由土壤的有机碳密度可得到土壤的有机碳储量,计算公式[21]为:

(3)

其中,TSOC为土壤的有机碳储量(kg);SOCDi为第i样方土壤的有机碳密度(kg/m2);Si为第i样方的面积(m2)。

土壤有机碳储量一般每隔3~5年采集1次,由2次采样年份间土壤碳储量的变化可以计算土壤碳汇能力:

(4)

其中,F土为单位面积林分土壤碳汇(t/hm2);m、n为采样年份。

(3)森林植被全口径碳汇。森林碳汇资源为能够提供碳汇功能的森林资源,包括乔木林、竹林、特灌林、疏林地、未成林造林地、非特灌林灌木林、苗圃地、荒山灌丛、城区和乡村绿化散生林木等[18]。森林植被全口径碳汇除了包括传统森林资源(乔木林+特灌林)外,还包括上述提及的森林碳汇资源,其计算公式为:

G全=G乔+G疏+G未+G灌+G苗+G四,散+G土,

(5)

其中:G全为森林植被全口径碳汇(t);G乔为乔木林碳汇(t);G疏为疏林地碳汇(t);G未为未成林造林地碳汇(t);G灌为非特灌林灌木林碳汇(t);G苗为苗圃地碳汇(t);G四,散为城区和乡村绿化四旁树散生林木碳汇(t);G土为森林土壤碳汇(t)。

G乔、G疏、G未、G灌、G苗、G四,散可由优势树种的NPP计算得到,G土可由单位面积林分土壤碳汇计算得到:

G植物=0.445×A×NPP,

(6)

G土=A×F土,

(7)

其中:G植物为G乔、G疏、G未、G灌、G苗、G四,散(t);A为林分面积(hm2);0.445为生物量与碳之间的转换系数。

2 结果与分析

2.1 辽宁省的森林植被全口径碳汇

基于第九次森林资源清查数据与样地实测数据,得到辽宁省的森林植被全口径碳汇量为1 233.92 万t;根据《辽宁统计年鉴2020》[20]、王铮和朱永彬[23]对我国各省区平均碳排放系数的研究,可得到辽宁省2019年的能源消费碳排放量为14 090.01 万t,森林植被全口径碳汇相当于中和了8.76%的能源消费碳排放量。辽宁省森林植被单位面积固碳量为1.68 t/hm2,与HE等[24]基于样地实测结合模型模拟方法的结果(1.26~2.18 t/hm2)基本一致,与YU等[25]基于涡动相关法得到的结果(0.85~1.71 t/hm2)相近,高于PIAO等[13]基于遥感数据和森林资源清查数据的研究结果(0.13 t/hm2),说明样地实测法与涡动相关法从植被固碳生态学过程的角度测算的碳汇量较为准确,而基于卫星数据反演出的是植被碳储量数据,可能会忽视植被的生态过程,导致碳汇测算出现误差。

本研究将森林植被全口径碳汇分为3个部分:乔木林植被层、森林资源土壤层(乔木林和特灌林)和其他森林植被层(其他灌木林、疏林地、未成林造林地、苗圃地、散生木和四旁树等)。研究结果(图1)表明:乔木林植被层的固碳量最多,占总固碳量的71.78%,究其原因为:辽宁省的乔木林总面积为425.56万hm2,占林地总面积的57.83%,而乔木林是森林生态系统发挥碳汇功能的主体,其固碳能力强弱是影响区域固碳能力的关键因素。其次为其他森林植被层,即灌木林、四旁树和散生木等。这些植被在生长过程中同样会进行光合作用,从而固定CO2,发挥碳汇的作用。森林资源土壤层的年固碳量最少(仅占总固碳量的10.28%)。本研究中森林土壤单位面积固碳量为0.22 t/hm2,与ZHU等[26]对于我国北方林区的测算结果(0.2 t/hm2)差异不大。土壤是一个巨大的碳库,固定到土壤中的部分有机碳会被土壤微生物分解转化,以CO2形式重新返回到大气;剩余的有机碳则经过多年累积转化成稳定的有机碳储存到土壤[27-28]。

图1 第九次森林资源清查期辽宁省的森林植被全口径碳汇不同组分占比

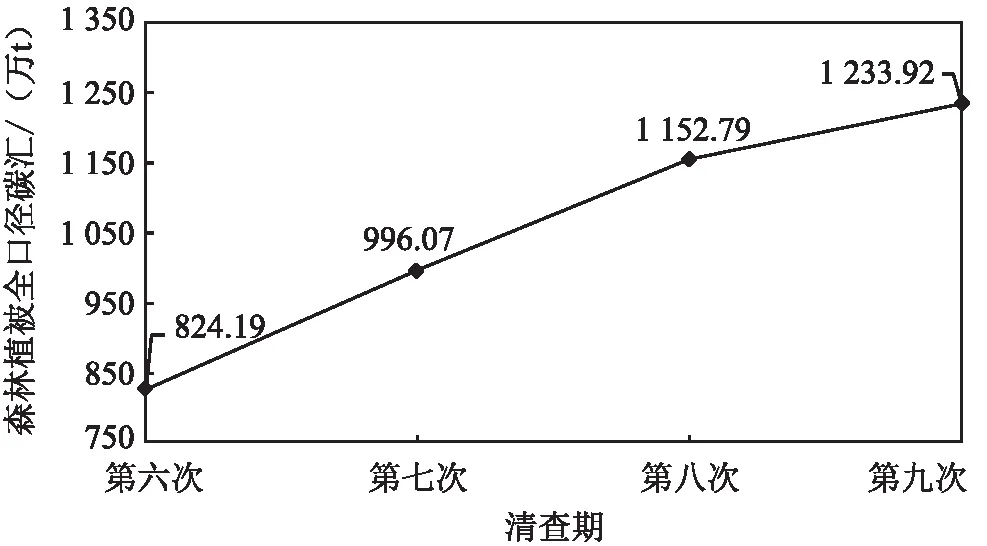

2.2 森林植被全口径碳汇的时间动态变化

结合第六次至第九次森林资源清查期的森林资源数据和生态连清数据,研究辽宁省森林植被全口径碳汇功能的时间动态变化。由历次森林资源清查数据可以看出,与第六次森林资源清查期相比,第九次森林资源清查期间林地面积的增长幅度为55.39%,其中乔木林的面积增长了31.93%。由图2可知:第九次森林资源清查期间辽宁省森林植被全口径碳汇量比第六次森林资源清查期增长了49.71%。由图3可知:从第六次到第九次森林资源清查期,乔木林植被层碳汇增长了10.89%,森林资源土壤层碳汇增加了22.67%,其他森林植被层碳汇减少了34.60%。究其原因为:自20世纪80年代开始,辽宁省开展了多项国家级、省级林业生态工程。由表1可知:疏林地、未成林造林地、宜林地面积分别减少了33.56%、4.03%和11.01%,即单位面积固碳能力较低的其他森林植被层面积虽有一定程度减少,但是单位面积固碳量强的乔木林面积、森林质量均有一定程度的提升,森林植被全口径碳汇能力也有所加强。LU等[28]研究表明,我国启动的重点生态修复工程对增加碳汇做出了巨大贡献:生态工程的实施贡献了工程区56%的碳汇增量。根据《退耕还林工程生态效益监测国家报告(2016)》[29],截至2016年,辽宁省退耕还林区域的年碳汇量为204.00万t,相当于第九次森林资源清查期辽宁省森林植被全口径碳汇量的16.53%,与WANG等[30]的研究结果类似。由此,进一步证明了退耕还林工程改变了土地利用方式,改善了土壤结构,具有持续性的固碳效益。

图2 第六次至第九次森林资源清查期辽宁省森林植被全口径碳汇量

图3 第六次至第九次森林资源清查期辽宁省森林植被全口径碳汇不同组分占比

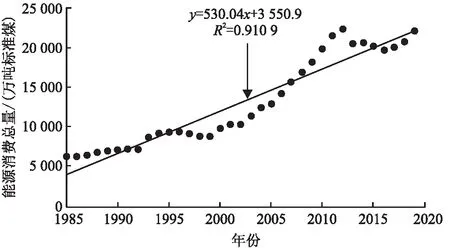

2.3 森林植被碳中和能力预测分析

依据《辽宁统计年鉴2020》[20]中近35年能源消费总量数据(图4),本研究预测2030年碳达峰之际,全省能源消费碳排放量将达到17 459.90 万t。而在假设通过合理的经营手段将现有各类林地单位面积固碳量均提升至现存乔木林水平的情况下,推算全省森林植被的固碳潜力为:2030年,辽宁省的森林植被全口径碳汇将达到1 692.62 万t,比第九次森林资源清查期提高了37.17%,该情况下森林植被全口径碳汇将抵消碳达峰之际全省能源消费碳排放量的9.69%。实际上,随着森林保护工作的开展与森林经营手段的不断改进,乔木林单位面积固碳量将进一步提高,森林植被碳中和能力也会进一步加强。由第九次森林资源清查结果(图5)可知,辽宁省森林资源的林龄结构呈现为金字塔形,幼、中龄林占比为71.18%,金字塔结构的形成与辽宁省积极开展林业生态工程有关。由近几次清查期的数据(表1)可以发现辽宁省乔木林面积增长的主要原因为:一是通过经营手段使得其他林地转化为乔木林地;二是通过造林来增加乔木林面积。目前,通过造林手段增加的乔木林地上的大多数树木处于生长发育的初级阶段,其固碳能力有较大提升空间,在森林经营中加强对现有中幼龄林的赋予和管理,可提高林地生产力、优化林龄结构,从而提升森林植被全口径碳汇能力。此外,辽宁省近年来调整能源结构,碳排放系数较高的传统能源逐步被替代,碳排放量降低、森林植被全口径碳汇增加的趋势有助于全省碳中和目标的实现。

图4 1985—2019年辽宁省能源消费总量

图5 第九次森林资源清查期辽宁省森林资源龄组分布

3 结论

本研究利用样地实测法,基于森林资源清查数据和森林生态站的长期监测数据,测算了辽宁省森林植被全口径碳汇。研究结果表明辽宁省森林植被全口径碳汇在碳中和战略中发挥了重要作用。主要结果为:

(1)辽宁省森林植被全口径碳汇能力自第六次森林资源清查期以来呈现增加的趋势,第九次森林资源清查期间的全口径碳汇比第六次森林资源清查期间增加了49.71%;

(2)第九次森林资源清查期间,辽宁省森林植被全口径碳汇为1 233.92 万t,乔木林植被层、其他森林植被层、森林土壤层分别贡献了71.78%、17.94%、10.28%,相当于中和了全省能源消费碳排放量的8.76%;

(3)各类林地单位面积固碳量均提升至乔木林水平的情况下,辽宁省森林全口径碳汇量将达到1 692.62 万t以上,届时将抵消能源消费碳排放量的9.69%。

本研究针对森林植被全口径碳汇进行测算,考虑了森林植被碳汇的所有分量,在未来的研究中可加强对草地、湿地农田等全生态系统、全生命周期的评估,精准测算生态空间碳汇能力,对于实现碳中和目标具有重要作用。