汉语“砍伐”义词的历时更替及原因

刘昱鹭

(河南理工大学 文法学院,河南 焦作 454000)

表“用刀斧等工具断开”义,在现代汉语中主要用“砍”,而历史文献中使用的还有“伐、斫”等词。关于“砍伐”义词的兴替演变,学界目前已有一些相关研究,汪维辉先生在《东汉—隋常用词演变研究》一书中列出了“伐/斫、砍”条目,但没有展开论述[1]15。伍皓洁(2013)考察了“砍”对“斫”的历时替代情况[2],文中指出“砍”在明清时期基本完成对“斫”的替换。曾辰(2013)分析了“伐、斫、砍”进入该语义场的时间[3],“伐”“斫”在先秦时期就已在此语义场中居于主导地位,作者使用特里尔(Tricr)“词汇场”和“概念场”的理论分析“砍”,认为在魏晋至元时期“‘伐’字的‘砍伐’义已经开始由‘砍’字代替”。何小院(2017)结合语料对“伐”“斫”“砍”这一组词进行考察分析[4],在先秦两汉时期,“伐”“斫”并用,“伐”占主导;魏晋时产生“砍”,“斫”在发展中逐渐处于优势地位;明清时期,“砍”替换了“斫”主导该语义场。从现有研究成果来看,我们发现三点:一是对该语义场各词语的使用情况、搭配对象等方面的描述不够具体,二是对词语历时更替的原因少有详细分析,三是“砍伐”义词共时分布情况没有详细说明,故仍有研究之必要。

一、“伐、斫、砍”之“砍伐”义的由来

(一)伐

(二)斫

“斫”本义为“击打”,如《说文解字·斤部》:“斫,击也。从斤,石声。”段玉裁注:“击者,攴也。凡斫木、斫地、斫人,皆曰斫矣。”从段注中就能看出“斫”后拥有多样搭配对象,故该词后来发展变化为泛指使用刀斧等工具砍伐某物。如《诗经·殷武》:“是断是迁,方斫是虔。”

(三)砍

近现代汉语中,表达“砍伐”义的主导词正是“砍”,它是这一语义场中一个极其重要的词汇。虽然《说文解字》中并没有出现该字,但通过具体语境可以得知,它与“伐”“斫”意义相近,都是用来表示使用刀斧等工具砍断某物,在明代《篇海类编·地理类·石部》中也有“砍,砍斫也”这样的释义。

对于“砍”的出现年代,曹小云(2013)认为其出现于北宋时期[6],霍帆(2018)同意曹文观点,并指出“砍”最初假借“坎卦”之“坎”,其动词义来自名词“坑坎”之“坎”[7]。清代学者钱大昕在《十驾斋养新录》提到张耒《明道杂志》中云:“工出,宾僚或戏之曰:‘尔若非乾上龙尾,当坎下驴头矣。’东北人谓砍伐为坎”,钱大昕据此认为“砍”音在北宋已经出现,字形写作“坎”。宋代所说的“东北人”是指今天冀、鲁一带的人,所以我们认为“砍”这个后起新词,最初应是河北、山东地区的俗语词,出现于宋代,彼时还未普遍使用。

二、“伐、斫、砍”历时更替

(一)先秦时期

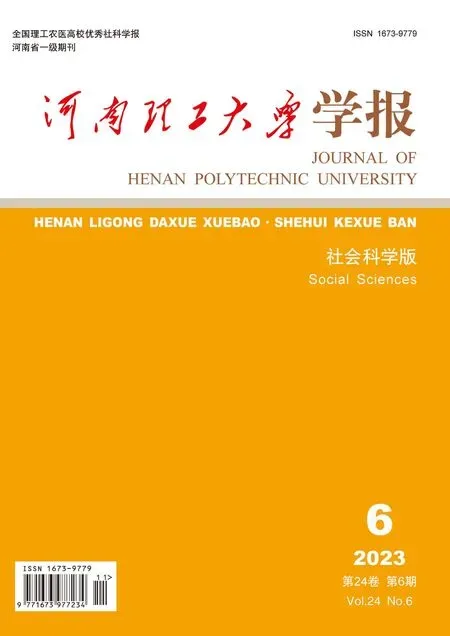

在这一时期,文学作品中已经使用“伐”和“斫”来表示“砍伐”义,但单从使用频次上来看,二者存在着差异,总体来说“伐”居于主导地位。检索数据见表1:

表1 先秦时期代表性文献中“伐、斫、砍”的使用频次

从表中能清晰地看到,“伐”的使用频次高,“斫”偶有用例,这一时期“斫”虽然也能用来表此义,但从出现频率、搭配对象上来看,“伐”都是“砍伐”义语义场的主导词。如:

坎坎伐檀兮,置之河之干兮,河水清且涟猗。(《诗经·伐檀》)

其邻之父言梧树之不善也,邻人遽伐之。《吕氏春秋·先识览》)

匠人斫而小之,则王怒,以为不胜其任矣。(《孟子·梁惠王章句下》)

结合上表及先秦时期文献可知:

从搭配对象上来看,“伐”比“斫”更加丰富,其后多有树木、枝条等词,如伐檀、伐柯等。而“斫”在使用中直接表示砍断某物义,后面常不见宾语。

从组合能力上来看,“伐”与“斫”还没有与其他词组合表义,在文献中都是单独使用。

关于“伐”的使用还需要注意的一点是,它虽然在先秦时期已经出现并相对频繁使用,但除了本文主要研究的“砍伐”义外,该词从本义还引申出诸多义项,如:

1.征伐,讨伐。

2.夸耀。

自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。(《道德经》第二十四章)

3.敲击。

“伐”本身承担诸多义项,检索文献就能发现大多数用例都是表示“征伐,讨伐”义,表达“砍伐”“敲击”“夸耀”等义用例相对较少。这一词承担过多义项也是导致其后来被“斫”取代的主要原因之一。

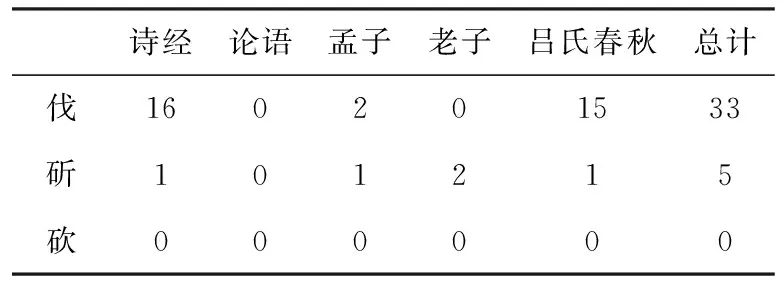

(二)汉魏六朝

该语义场词汇从先秦发展至此,“斫”较“伐”来说发展相当迅速,从表2中的数据可以直观地看到,它在这一时期的使用频次大幅提高,在大多数语料中和“伐”的使用频次都相差不大,总体处于基本持平状态。

表2 汉魏六朝代表性文献中“伐、斫、砍”的使用频次

这一时期,二者之间展开了激烈的竞争。“伐”虽仍居于“砍伐”义语义场主导地位,但在一定程度上会受到“斫”的威胁。

结合这一时期的文献来看,“伐”与“斫”在搭配对象上有明显的差别。如:

“伐”后面带的宾语还比较单一,多与树木相关,如“伐木、伐树木、伐薪”等;“斫”的搭配对象较广泛,涉及到树木、人及人的身体部位等,如“斫木、斫取白杨枝、斫人、斫朝涉者之胫”等。

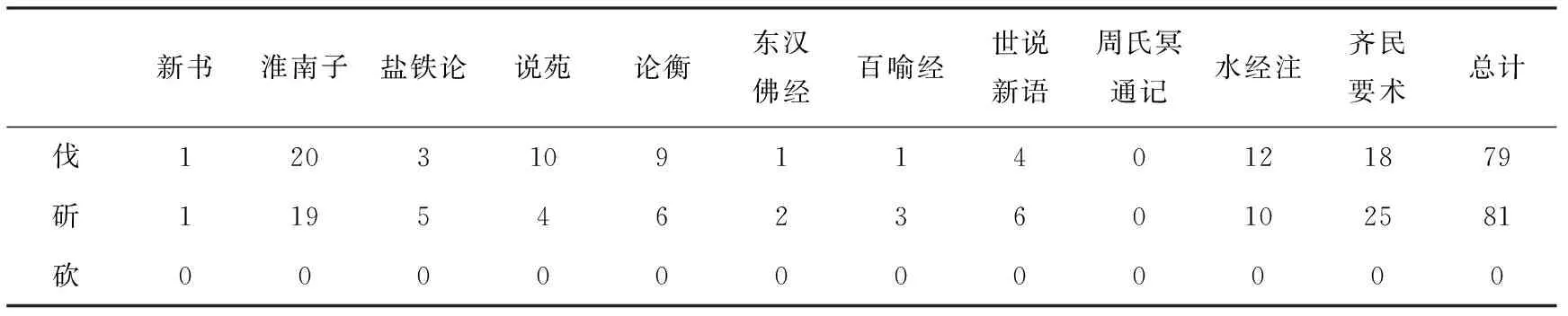

(三)隋唐五代

通过表3中数据可知,在这一时期里,“伐”与“斫”的使用频率居高不下。不过相对而言,“斫”更胜一筹,不论是使用频次,还是使用范围,均处于优势地位。

表3 隋唐五代代表性文献中“伐、斫、砍”的使用频次

这一时期,该语义场的主导词发生了由“伐”到“斫”的变化,同时“伐”的语素化也值得我们注意。虽然这一时期“伐”的使用频次仍居多,但单用例较少,多和其他语素组成双音词“斩伐、剪伐、斫伐”表示“砍伐”义,如:

《义净译经》的50个用例中,单用22例,余28例均以复合词的身份使用。如:

《全唐诗》70例中亦有10例用作复音词,如“翦(剪)伐、采伐”等,如:

“斫”与“伐”出现时间相近,共存多时,虽然在这一时期使用频次高、搭配对象丰富、使用范围广泛,但也出现了语素化倾向。如:

“伐”“斫”分别与其他字词连用表义的情况在词语的发展过程中不容忽视,这正符合汉语词汇发展过程中存在的一种规律,“随着双音节化的大趋势,单音旧词往往从词降级成为语素。”[8]

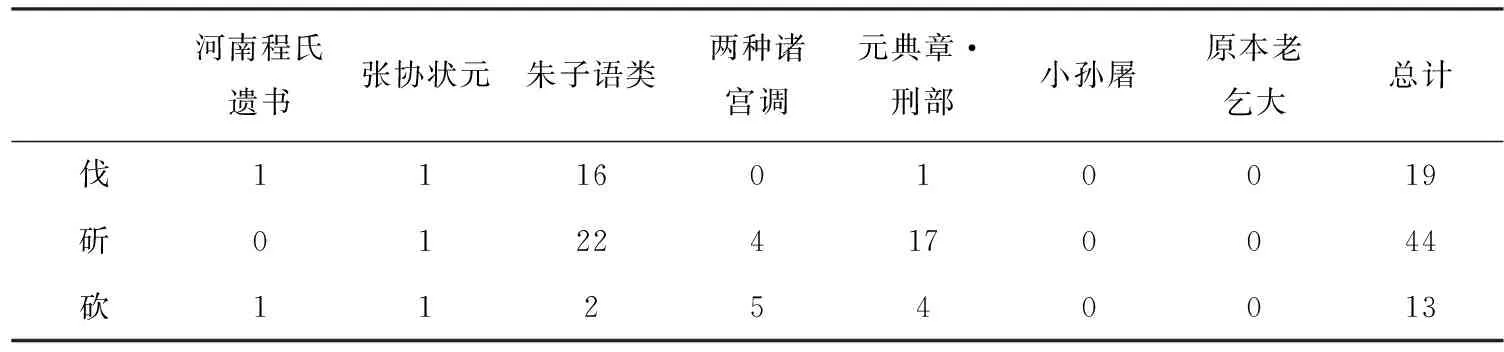

(四)宋元时期

在“砍伐”语义场的发展过程中,宋元时期可以说是一个关键点。从表4中可以看到,这一时期的语料使用出现了两个明显的变化,一是“砍”的使用,它与前一时期相比用例涨幅最高;二是“伐”的使用频次大幅减少。

表4 宋元时期代表性文献中“伐、斫、砍”的使用频次

据宋元时期文献所知,“伐、斫、砍”在使用中虽然都是作谓语,但后面搭配的宾语却各有特点。如:(1)前者为单用例,后者为全部用例。此表中各数据皆如此。

“伐”的对象多是树木;“斫”后常有的是木薪、动物、人等,还见有“斫马足”这样的例子;“砍”在大多数情况下都是与人搭配在一起。此外,“斫”与“砍”后面有时会出现其补语,如“砍死、斫伤、斫断”等,“伐”不见这样的使用。

此期,“伐”的使用逐渐式微,而且多与其他语素组合而用,逐步由词降级成为语素。虽然仍有少许单用例,但多系沿用古文,表4统计数据中有11例即是如此。如:

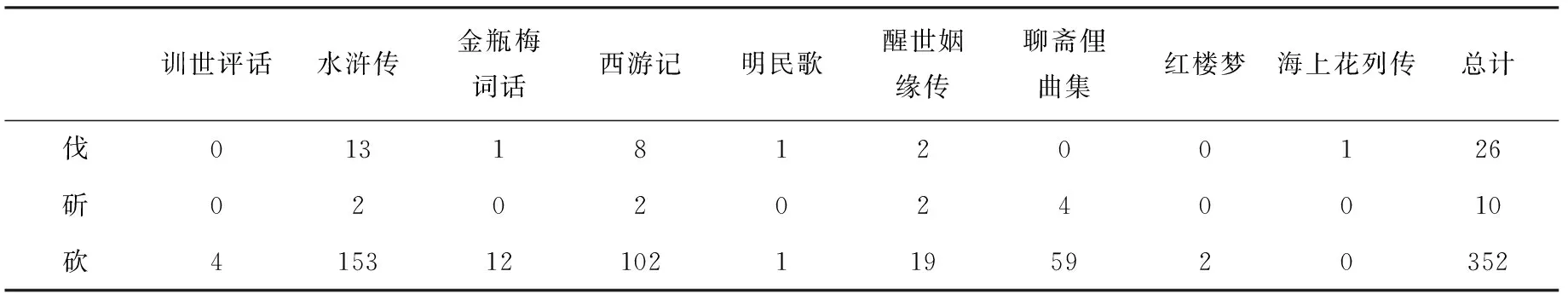

(五)明清时期

社会的发展会影响语言的发展变化。我国社会发展至明清时期,商品经济逐渐发达、群众的思想观念发生变化,这一时期下层民众的娱乐需要、小说题材的繁荣发展等都是促进语言变化发展的重要因素。此期语言的表达已经与近现代汉语非常接近,“砍”这样一个日常使用的口语词正是用来表示“砍伐”义的首选用词。虽然“伐”“斫”也还会被用来表示此义,但使用频率上远不如“砍”,详见下表。

检索这一时期的文献可知,这三个词虽然都充当谓语,但从搭配对象来看,“伐”与“斫”后面搭配的宾语多数仍是树木、柴薪等,而“砍”在搭配对象上更加丰富。如:

“砍”后接宾语除了“树木”等,更多的是与人相关的“头、脸、胳膊”等身体部位,如“砍了这个猴头”“自砍自家的胳膊”;“斫”的后接对象虽然也有与人相关的宾语,但并没有见到同“砍”后接宾语中这些具体的身体部位。

此期,单从表5统计数据上即可直观看出“砍”的使用频次远高于“伐”与“斫”;再看三者的搭配对象,“伐”后对象较单一,“斫”的搭配对象虽较广泛,但从文献中可以看出“砍”的搭配对象更加丰富;从组合能力来看,“伐”“斫”逐步语素化,单用较少,大多与其他词组合表义,“砍”在大多数情况下仍是单用。

表5 明清时期代表性文献中“伐、斫、砍”的使用频次

因此“砍”以表义清晰、使用范围广泛、易于识记等自身优势脱颖而出,成功取代“斫”成为了“砍伐”义语义场的新一代主导词。

三、词语历时更替原因

在“砍伐”义语义场中,“伐、斫、砍”这几个词在一定时期内都发挥着重要的作用。随着时间的推移,它们之间又存在着历时替代关系,而在历时层面又存在着替换关系,探究其原因,我们认为有以下几点:

(一)义项负担过重

从先秦时期起,最先表达“砍伐”义的词便是“伐”,但是随着汉语词汇的发展,“斫”“砍”先后成为了这个语义场的主导词汇。探究“伐”被替代的原因,笔者认为很大程度上是由于其本身承担了过多的义项造成的。先秦时期的“伐”大多数时候就是用来表达“征伐”义,单从使用频次来看也是远远超过“砍伐”义的。 仅从《汉语大字典》来看,“伐”也有14个义项,分别是:砍杀,击刺;砍伐;敲击;攻打,征伐;除去;败坏,损伤;功劳;夸耀;星名;畎上高土;盾牌;处罚;门第;姓。再看“斫”,它的本义为击打,后泛指使用工具砍伐某物。它在使用之初义项就比较少,不存在负担过重的弊端。《汉语大字典》中“斫(zhuó)”也只有4个义项,分别是:斧刃;用刀斧等砍削;攻击;大锄。二者比较来看,“斫”的优势在于义项较少,而“伐”义项多,词义负担过重,在表义时会出现不清晰的情况[9]。

(二)词的语素化

语素化是从短语结构成分到词内成分的降格过程,它是词汇双音化过程中的一环。陈练军(2011)在研究中观察到大量上古单音词在现代汉语中有双音词对应,认为它们是受到双音化的影响,在这一过程中由词降格为语素[10]。从历时角度来看,“砍伐”义语义场中的“伐”和“斫”先后被替换都与词语的语素化有关,二者在发展过程中逐渐与其他词搭配来表达“砍伐”义,基本不再单独表义。从上文列举出的语料中我们可以看到在隋唐时期就出现了以“伐”“斫”为构词语素的双音节词汇,如“斩伐”“剪伐”“斩斫”“斫伐”等,且在那一时期“伐”的语素化程度高于“斫”。正是词汇语素化这一原因,该语义场发生了由“伐”到“斫”的替换,随着词汇的发展,“斫”的语素化程度也不断加深,最终也被“砍”替换。

(三)求新机制

常用词新旧更替的原因是多方面的,不是单一的。汪维辉先生认为使用者喜新厌旧的心理是导致词语新旧替换的内部原因之一。词语的内部存在着更新机制,一个词用久了常常会被新的同义词替换[1]419。自先秦时期,“伐”“斫”便用来表达“砍伐”义,千百年后的使用者难免对其感到“厌烦”。而“砍”出现时间稍晚,对使用者来说更加新颖,因此汉语词汇中出现的这一个同义的新兴词语正符合词语内部的更新机制,它更得大众喜爱,随着时间发展逐步替换了“斫”成为该语义场新一代主导词。使用者的求新心理一直到现在仍影响着词汇的使用,如“yyds(永远的神)”“绝绝子”这些网络流行语的出现和使用正与现代网民们追求新奇的心理相关。

四、现代汉语中的共时分布

语言是动态发展的,“砍伐”语义场中的词语虽然在历史中存在着主导词前后替换的现象,但在现代汉语中那些之前被替换掉的词语也仍然被人们使用着,我们可以从《汉语方言地图集·词汇卷》“142砍”地图[11]中总结出该语义场中各词语现如今的使用分布情况。

“砍”的使用分布最广,除浙江省遍布全国各地,其中北方要比南方使用的更加普遍。“砍”自明清时期取代“斫”后强势“入侵”大江南北,在现代汉语中依旧使用频率高、分布范围广。这也说明表义清晰、口语性强、使用范围广泛等因素对某一词汇能否牢守其主导地位有很大的影响。

方言中表示“砍伐”义还会用到“伐”和“斫”,如在河北霸州市、山东济南、新泰、日照、兖州市使用“伐”或“砍”,这些地区以官话为主;而“斫”多用于南方方言中,如江西、浙江、安徽东南部、湖北东南部、湖南东部及广东北部地区,以赣语、吴语使用最多,官话次之,粤语中也有部分使用。“斫”的分布相对聚集,这或许与方言区语言接触有关。但该词在今天的北方方言中不见使用,大概是因为山川大河的阻碍影响了词语使用地区的扩散,这些地区的语言也因此不易受其他方言的影响,更能保留原貌。

从地理分布可以看到,被替换掉的词语并不是直接消亡的,正如“伐”“斫”在今天仍然有地区在使用。旧词不会在语言中很快消失,它们有时会停留在社会中数百年甚至更久。词汇是社会时代的一个缩影,它能够随着社会发展而变化更替。

五、结 语

从历时角度来看,表“砍伐”义词语——“伐”“斫”“砍”在不同时期先后主导这一语义场。从先秦到汉魏六朝,“伐”是表“砍伐”义的首选词,但搭配对象有限,多是树木、柴薪;“斫”在经历了与“伐”的激烈竞争后,最终在隋唐时期取代“伐”主导了该语义场,在其黄金时代也有着搭配对象丰富、使用范围广泛等特点;一直到明清时期,口语词“砍”变成了新一代主导词并沿用至今。从共时方面来说,这三个词在今天的方言中仍有使用,“砍”使用最多、分布最广;“伐”仅在北方少数地区方言中使用;“斫”在南方方言中还保留有一席之地,但其分布范围有限。

汉语“砍伐”义语义场历时演变至今,最先使用的“伐”因自身义项过多逐渐失去了主导该语义场的资格,“伐”和“斫”还受到双音化的影响,在百年发展过程中逐渐由词降格为构词语素,后起的“砍”以口语性强、便于识记等绝对优势主导“砍伐”义。

——针对对外汉语语素教学构想