聚焦大单元教学 落实立德树人任务

汤雪辉

一、 引言

大单元教学是站在整体角度,整合课程内容,设定主题,提出问题,创设情境,由此进行的连续课程的整合教学。与单课时教学相比,大单元教学注重知识的整体性,重视学生发展核心素养。《义务教育历史课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)指明,历史课程是落实立德树人根本任务的重要课程,应当注重培育学生的历史核心素养。培育历史核心素养是落实立德树人任务的重要途径。大单元教学是培育学生核心素养的重要方式。因此,初中历史教师要以立德树人为己任,以核心素养培养为目标,着力实施大单元教学。然而,从初中生的历史学习情况来看,历史大单元教学效果不理想。依据历史大单元教学困境探索、践行相应的教学策略,成为历史教师落实立德树人任务的必然选择。

二、 初中历史大单元教学的问题

在新课标“教学建议”的指引下,历史大单元教学正在逐步推进。但是,历史大单元教学对历史教师的专业水平、教学能力有着较高的要求。从认识层面来看,历史教师应当以历史核心素养为起始点、落脚点,促使学生发展核心素养,借此落实立德树人任务。但是,部分历史教师忽视核心素养,仍在以知识、技能、过程与方法为教学目标,导致历史大单元教学与核心素养相脱轨,影响了立德树人任务落地生根。从实践层面来看,历史教师应当确定大单元教学内容、明晰大单元教学主题、设定大单元教学目标、组织多样的教学活动。事与愿违,部分历史教师缺少大单元教学经验,没能有效地进行教学实践,致使大单元教学情况不理想,直接影响了学生发展历史核心素养。

针对种种问题,初中历史教师要理清大单元教学、核心素养、立德树人之间的关系,并以此为基础,以日常教学为依托,以核心素养为导向,沿着整合大单元教学内容——明晰大单元教学主题——建立大单元知识框架——设定大单元教学目标——组织多样的教学活动——落实大单元教学评价的路径,应用适宜的策略,推动大单元教学发展,促使学生在扎实掌握历史知识的过程中,潜移默化地发展核心素养,助推立德树人任务落地生根。

三、 初中历史大单元教学策略

(一)理解课标要求,整合大单元教学内容

新课标是历史教师实施教学的指南针,助力历史教师获取明确的教学方向。分析新课标是必不可少的一项活动。众所周知,大单元教学内容既包括自然单元内容,又包括有联系的不同单元内容。历史教师在实施大单元教学之前,要分析新课标要求,概述核心内容,理清单元教学方向,由此将自然单元内容作为大单元教学内容,或重新整合大单元教学内容,夯实大单元教学基础。

新课标针对“秦汉时期”内容提出了诸多要求,如“了解秦朝统一、秦末农民起义、西汉‘削藩’,知道统一的多民族国家的建立与发展过程”“了解西汉时期的种种政策,知道其从社会残破到国力强盛的变化过程及具体原因”等。新课标凝练了单元内容,指明了单元核心——统一的多民族国家的建立、巩固过程及相应措施。

“秦汉时期”内容对应统编版历史教材七年级上册第三单元内容。本单元先后介绍了秦统一中国——东汉后期黄巾军起义这一历史内容。总的来说,这些内容涉及三个政权:秦朝、西汉、东汉。在三个政权的统治下,出现了中国古代封建社会的第一个大一统时期。此时期的政治、经济、思想文化等政策对中国历史发展产生了深远的影响。教材遵循历史的时序性,安排了秦统一中国、“文景之治”、汉武帝巩固大一统王朝等史事。这些史事凸显了秦汉时期的历史特征,有利于学生一目了然地了解统一的多民族国家的建立、巩固过程及具体措施。对此,历史教师应当将自然单元内容作为大单元教学内容,引导学生经历统一的多民族国家的建立、巩固过程。

(二)剖析核心内容,明晰大单元教学主题

主题是大单元的核心概念,既可以是一个短语、句子,又可以是一个问题。有效的主题可以“粘合”单元内容,便于学生站在整体角度,梳理、归纳“碎片化”的内容,建立较为完善的认知,尤其深层次的迁移能力,多维度地发展情感,提升核心素养发展水平;便于教师明确“教什么”“怎样教”,确定教学方向。大单元核心内容是学生必须掌握的内容,是大单元教学主题的承载。历史教师要站在整体角度,剖析核心内容,提炼出大单元教学主题。

秦朝的统一建立了统一的多民族国家。为巩固政权,秦朝统治者采取了政治、经济等措施,开创出了中央集权国家的基本治理模式。通过落实种种措施,秦朝统治者开疆拓土,奠定了中国疆域版图的基本轮廓,推动了统一的多民族国家的进一步发展。在两汉时期,统治者为巩固统一的多民族国家,在经济、政治、文化等方面采用了不同的措施。尤其在统一的多民族国家的背景下,文化科技成就不断涌现,助推了统一的多民族国家的进一步巩固。丝绸之路也因此得以开辟,中外交流日益频繁。由此可知,本单元的核心内容应当是统一的多民族国家的建立、巩固过程、措施及其历史影响。基于此,历史教师可以确定单元主题为:统一的多民族国家的建立与巩固。

(三)把握知识关系,建立大单元知识框架

大单元教学注重课与课、课与单元之间的关系。大单元知识框架正是课与课、课与单元关系的具体表现。尤其,在大单元知识框架的助力下,教师可以理清教学方向,逻辑清晰地引导学生探究不同的知识点及其之间的关系;学生可以整合“碎片化”内容,建立整体认知。历史教师在确定单元主题后,要把握不同知识之间的关系,建立大单元知识框架。

如,“统一的多民族国家的建立与巩固”单元分两节课介绍了秦朝的统一与灭亡。秦朝统一中国奠定了统一的多民族国家的建立与发展基础。但是,在统治后期施行暴政,导致秦二世灭亡。秦朝的速亡给后世以警醒。西汉之初采取“休养生息”的政策,巩固统一的多民族国家。两节课内容概述了秦朝的统一与速亡,也为西汉采取“休养生息”的政策做好了铺垫。对此,教师应当将两节课内容整合在一起,设定“统一的多民族国家的建立”这一专题。围绕该专题,教师应当设定具体的课时内容:秦的统一、秦巩固政权的措施、秦的速亡。

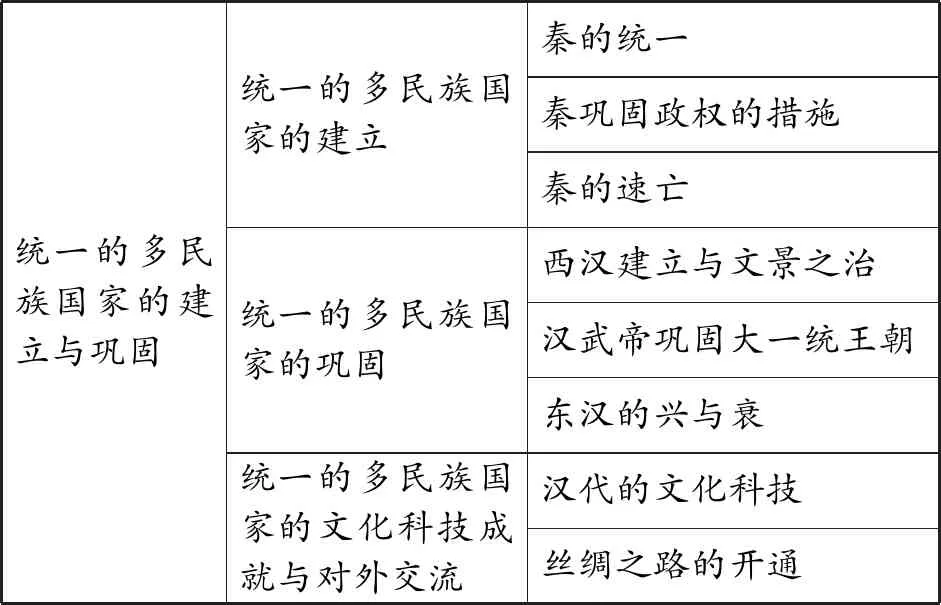

之后,教师可以按照如此方式,分析其他课时内容,把握联系,加以整合,确定专题及相应内容,建立出大单元知识框架,具体如下:

统一的多民族国家的建立与巩固统一的多民族国家的建立统一的多民族国家的巩固统一的多民族国家的文化科技成就与对外交流秦的统一秦巩固政权的措施秦的速亡西汉建立与文景之治汉武帝巩固大一统王朝东汉的兴与衰汉代的文化科技丝绸之路的开通

在大单元知识框架的助力下,教师应当有依据地组织课堂教学活动,促使学生探究不同的知识点,把握其联系,建构知识体系。

(四)融入核心素养,设定大单元教学目标

大单元教学目标是学生在单元学习过程中需要达到的预期结果,具体表现为学生“学什么”“如何学”“学到何种程度”。其中,“学什么”“如何学”是学生掌握历史知识,发展历史核心素养的路径;“学到何种程度”是学生知识、素养的具体发展情况。明确的大单元教学目标指明了课堂教学方向,尤其指明了育人方向,便于教师有目的、有依据地培育学生核心素养,切实落实立德树人。历史教师要依据大单元教学内容、新课标要求,融入核心素养,设定具体的大单元教学目标。

历史核心素养包括唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀。结合“统一的多民族国家的建立与巩固”新课标要求、单元教学内容、核心素养的不同维度,教师可以设定如下教学目标:

1. 经历秦朝——西汉——东汉历史发展过程,了解统一的多民族国家的建立与巩固的重要史实,体会统一的多民族国家的建立与巩固的深远影响,建立唯物史观。

2. 学习、运用古代纪年方法,阅读历史时间轴、历史地图,获取关键信息,了解史实,强化时空观念;阅读历史地图、分析史料,提炼关键信息,做到论从史出,发展史料实证素养;搜集、分析、整理、运用史料合理地解释史实,锻炼历史解释能力。

3. 认识中国自古就是一个统一的多民族国家,感受祖国统一的重要性,形成维护祖国统一的意识,自觉维护祖国统一,增强家国情怀;了解秦汉时期的文化科技成果,感受古人的智慧,增强民族自信心;知道秦汉时期的对外交流情况,建立民族自豪感,强化对民族历史文化的认同感。

在教学目标的指引下,教师应当以课堂为平台,联系具体的教学内容,应用恰当的方式组织多样的教学活动,促使学生在体验的过程中扎实掌握历史内容,获取学习方法,积累学习经验,发展历史核心素养,真正地增强历史学科的育人效果。

(五)善用问题情境,组织多样的教学活动

问题、情境是大单元教学的重中之重,大单元教学注重问题化的知识,情境化的问题。历史教师要在历史课堂上,依据教学主题、教学内容、教学目标,紧抓问题化的知识、情境化的问题,组织多样的教学活动,促使学生在体验的过程中达成教学目标。

1. 问题化的知识

问题化的知识是指采用提问的方式引导学生探究历史知识。历史大单元教学是以学生为本的教学活动。学生发现、分析、解决问题的过程,正是其彰显学习主体性的过程。在此过程中,学生会活跃思维,积极地与各种问题“互动”,使用不同的方法解决问题,由此建立深刻的理解认知,掌握历史学习方法,潜移默化地发展历史核心素养,实现教学目标。因此,历史教师应当围绕教学内容,设定相应问题,驱动学生体验探究活动。

例如,“西汉建立与‘文景之治’”这节课重在介绍西汉建立之初采用的“生养休息”政策的原因、具体内容以及文景之治的具体表现、影响。本节课内容可以提炼为两个问题——西汉是如何建立的?在建立后,统治者是如何治理国家的?在课堂上,教师应当开门见山地提出这两个问题,指明学习方向。在学生了解课堂学习要点后,教师应当依据具体的教学内容,继续提出相关问题。

如,在引导学生学习“汉初景象”时,教师应当询问学生:“西汉建立之初,社会面临着怎样的境况?”“造成如此场景的原因是什么?”“面对如此场景,统治者采取了怎样的措施?”为使学生顺利地解决问题,教师可以呈现相关的史料。在具体问题的作用下,学生可以理清探究方向——探究西汉建立之初的社会景象、原因及改善措施,有针对性地探寻相关内容,认真解答问题。学生通过解决一个个问题,从整体上认知西汉初期的景象。在解决问题时,他们分析史料,获取关键信息,认真梳理,得出答案,轻松地建立历史认知,锻炼史料分析能力。

2. 情境化的问题

情境化的问题是指依据教学需要创设情境,提出问题。大单元教学强调教学情境化。情境是与史实相契合的具体场景,重在引发学生积极的学习情感。在积极情感的助力下,学生会发挥主观能动性,使用不同的方式剖析学习内容,主动地提出问题,继而分析、解决问题,顺其自然地掌握历史内容,发展核心素养。因此,历史教师要善于创设情境,提出问题。

例如,史料是创设教学情境的具体方式。在讲授“文景之治”时,教师应当依据不同的措施,呈现相关史料,创设出真实的情境,并由此提出问题,驱动学生体验、探究。以勤俭治国这一措施为例,教师可以呈现《汉书·文帝纪》《史记·孝文本纪》中的相关内容——孝文帝从代以来,即位二十三年……无所增益;治霸陵皆以瓦器……勿烦民。基于史料内容,教师可以引导学生思考汉文帝的治国之道。学生自觉诵读史料内容,进入历史场景中。在诵读时,他们纷纷迁移已有经验,提炼、分析关键信息,了解汉文帝的勤俭治国。如此,学生不光了解历史内容,还做到了论从史出,便于发展史料实证素养。之后,教师应当介绍汉文帝勤俭治国的其他故事,帮助学生进一步地丰富认知,尤其使其感受到汉文帝身上的美好品质,主动进行自我教育,提升自身的思想品质。

(六)使用多样方式,落实大单元教学评价

大单元教学评价是实现大单元教学目标的重要手段。大单元教学强调教学评价贯穿教学始终。在教学评价贯穿教学始终的情况下,教师、学生可以及时地了解教学目标的实现情况,由此有针对性地实施后续教学,推动教学发展,逐步实现教学目标,落实立德树人任务。对此,历史教师要把握课堂教学全过程,依据学生的学习表现和教学目标,采用适宜的评价方式,助推教学目标落地。

例如,随堂练习是重要的教学评价方式,具有诊断作用,便于师生精准地了解教学情况。在课堂教学过程中,教师应当依据教学情况,有针对性地设计随堂练习,促使学生展现学习情况,由此进行点拨。以“西汉建立与‘文景之治’”为例,在课堂上,学生不断地解读史料,解决问题,一步步地了解了西汉建立之初所采用的种种措施。基于此,教师可以呈现随堂练习题:

史料:“汉代刑罚制度的改革是汉文帝、汉景帝当政时期所进行的……不连诛亲属”(选自《论汉代刑罚制度改革的历史背景》)。

问题:1. 从上述材料可见,汉文帝、汉景帝为了巩固统治,采取了哪些措施?2. 联系本节课学习内容,说一说汉文帝、汉景帝所采取的这些措施对汉代的社会发展起到了怎样的作用?

教师可以给予学生充足的练习时间。学生纷纷开动脑筋,使用恰当的方法解读史料,获取关键信息,并联想课堂学习内容,归纳汉文帝、汉景帝所采用的措施及其产生的影响。

在学生解答练习题后,教师可以组织讲评活动,促使学生展现答案。教师依据学生给出的答案,确定其掌握本节课重点内容的情况、分析史料以及归纳概括能力的发展情况,由此确定其是否达成了教学目标。当学生达成了教学目标,教师可以组织后续教学活动。当学生尚未达成教学目标,教师可以结合重点内容继续组织相关活动,助力学生查漏补缺,实现教学目标。

总之,新课标指明了落实立德树人任务的方向——实施大单元教学培育学生核心素养。有效的大单元教学不但可以使学生获得学习机会,从“碎片化”到“整体化”,扎实掌握历史内容,建构知识体系,还可以使学生自然而然地发展历史核心素养,促进立德树人任务落地。通过分析当前初中历史大单元教学问题,历史教师应当在理清大单元教学、核心素养、立德树人三者关系的基础上,应用适宜的策略整合大单元教学内容、明晰大单元教学主题、建立大单元知识框架、设定大单元教学目标、组织多样的教学活动、落实大单元教学评价,助力学生参与大单元学习,发展核心素养,实现立德树人。