平安时代汉诗对潘岳《秋兴赋》的接受

【摘要】日本平安时代(794—1192年)初期积极学习以唐风文化为代表的中国传统文化并不断完善律令体制,中后期先后历经摄关期、院政期,并于镰仓幕府的建立而迎来句点。期间中日交往频繁,汉文学创作更是一度成为在朝为官的重要依据以及日常生活的重要组成部分。西晋文学家潘岳所作《秋兴赋》作为吟诵萧瑟秋景与归隐山林的作品亦在平安时代的汉诗世界中留下印迹,从平安初期用以描绘悲凉景色到平安中后期以表达闲适自在之情为主,平安时代的诗人越来越接近《秋兴赋》的隐逸情怀却丝毫不见辞官归隐之宣言。平安中后期诗人对隐逸闲适之情表现出了强烈的向往,然而在功名利禄、家门传承等方面影响下最终践行的却是隐于朝市的道路。

【关键词】日本汉诗;平安时代;隐逸;《秋兴赋》

【中图分类号】I207 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2023)36-0028-04

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2023.36.009

潘岳,西晋时期文学家,与左思、陆机并称“西晋文坛三大家”,在当时以及后世都有着极强的影响力。关于潘岳及其作品的研究更是经久不衰,其代表作《秋兴赋》亦受到了较大关注。目前学界关于《秋兴赋》的研究主要有两个方向,一是结合潘岳生平探讨《秋兴赋》悲秋以及隐逸的主题,二是以与其他中国古典文学作品对比的形式探讨《秋兴赋》的独特之处。而在日本平安时代积极摄取中国传统文化这一历史进程中,《秋兴赋》亦给平安时代汉诗世界带去了重要影响。但目前学界关于《秋兴赋》在日本的接受情况仍在少数,故本文拟在先行研究的基础上对《秋兴赋》在平安时代汉诗世界①的接受情况进行整理,并结合具体时代背景予以分析。

一、潘岳《秋兴赋》

潘岳出身官宦世家年少得志,却以泰始四(268)年任司空掾为起点开启了长达十年的栖迟年月。得贾充赏识却没能在官场青云直上甚至遭受到了朝堂的排挤,《秋兴赋》便创作于这一阶段,潘岳在首段便直言自己不遇的政治处境——仆野人也,偃息不过茅屋茂林之下,谈话不过农夫田父之客。②二三段则着眼于悲秋,分别描写了“送归”“远行”“临水”“登山”四种伤怀情景以及“落叶”“秋雁”等一系列萧瑟秋景。最后一段化用《齐物论》并表达了对官场的厌倦以及隐居山林的强烈愿望。仕途的不遇之情在萧瑟景象中愈发沉重并最终与悲凉秋景相互融合、余音不绝。

潘岳在创作《秋兴赋》之后确于天陵天度过隐居生活,然不过数月便重归朝堂。在向往山林隐居生活的同时仍对官场心存念想,潘岳在《秋兴赋》中表露的对隐逸生活的向往究竟是原本就为山林之乐所触动的展现亦或是以隐求仕的托辞至今仍是讨论的一个话题。但是从文本的角度考量,《秋兴赋》也不失为潘岳辞官归隐的一次重大宣言,对萧瑟秋景以及隐逸情调的吟唱更是潘岳这一时期真实的内心写照。

二、平安初、中期汉诗与《秋兴赋》

(一)平安初期

平安初期漢文学盛行,三部敕撰汉诗集(以下作敕撰三集)的问世更是促使日本汉文学迎来第一次发展高潮,汉文学中更是随处可见中国古典诗歌的踪影,其中初期代表作敕撰三集便收录5首与《秋兴赋》相关的汉诗。

凌云阵影低天末,叫夜遥音振水中。蔡女弹琴情曲响,潘郎作赋兴情融。

(凌云集③·和左卫督朝臣嘉通秋夜寓直周虑听早雁之作)

晴空云埃收遥岭,古木蝉蕤咽晚飔。黄叶飄零秋欲暮,则知潘鬓飒如丝。

(经国集·奉试赋得秋一首)

成雨叶声乱,收芳草色黄。开书周览后,闭户叹潘郎。

(经国集·奉试赋秋兴一首)

登山临水耶楚望,移日寒云远近愁。初触奉石一片起,盲风吹猎九围浮。

阴连潘岳晋(下阙)

(经国集·秋云篇示同舍郎一首)

陆机曾于《文赋》中道:“遵四时以叹逝,瞻万物而思纷。悲落叶于劲秋,喜柔条于芳春。心凛凛以怀霜,志渺渺而临云。” ④四时之景与我们的所思所想息息相关,草长莺飞的春日、闲亭纳凉的夏日、落叶纷飞的秋日、细雪纷飞的冬日无不牵动着情丝。每每论及秋日则难免心生悲叹哀伤之意,古往今来无一例外。上述四首汉诗无不描绘了一派秋日萧瑟之景。其中《和左卫督朝臣嘉通秋夜寓直周虑听早雁之作》化用蔡文姬悲切思乡以及潘岳悲叹仕途的典故,将身处异乡之人于秋夜远眺的情景展现于读者面前。《奉试赋秋兴一首》中树叶沙沙作响、草木渐渐枯黄之景使得诗人遥想潘岳并将其创作《秋兴赋》时所见景象联系在了一起。而《奉试赋得秋一首》将潘岳三十二岁便生出的白发与随风打转的枯叶相对应,来自秋日的破碎感扑面而来。《秋云篇示同舍郎一首》虽在内容上有所缺失,我们仍可通过“寒云”“盲风”等用语体会到悲凉伤感的秋日图景。由此可见,《秋兴赋》在平安初期主要作为吟咏荒凉秋景的典故出现在日本汉诗中。

今兹圣主无疆筭,始及安仁秋兴年。感发良宵不寐久,况乎闻雁白云天。

清风吹起上林树,晓月光流禁腋前。当庆贞松不凋叶,谁论蒲柳望秋迁。

(文华秀丽集·奉和秋夜书怀之作)

《文华秀丽集》中所收录的这首汉诗相比前四首而言显得较为特殊。“安仁”即潘岳的字,“秋兴年”即潘岳创作《秋兴赋》的年龄三十二岁,首句为天子万寿无疆而今已三十有二之意。本首汉诗并未营造任何悲凉气氛,反而以“清风”“晓月”等令人倍感舒心的词汇加以修饰。尾联更是将天子比作不曾凋零的松树,赞扬天子以及对天子一表忠心的意味跃然纸上,君臣唱和之意较为明显。

(二)平安中期

《秋兴赋》作为吟咏悲凉秋景的经典之作,用以表现悲凉秋景自是无可厚非。然而潘岳在作品最后一段亦明确表露了自己辞官归隐的强烈愿望。换言之,潘岳在悲秋的同时亦是在悲自己的不遇仕途,而悲的直接结果便是“且敛衽以归来兮,忽投绂以高厉”“逍遥乎山川之阿,放旷乎人间之世” ⑤的归隐之路,然而其归隐山林的主题在平安初期却没有得到丝毫的展现。中期代表作《本朝丽藻》中只出现1例与《秋兴赋》直接相关的汉诗,却呈现出一道不同的风景线。

別业号传宇治名,暮云路僻隔华京。柴门月静眠霜色,旅店风寒宿浪声。

排户遥看汉文去,卷帘斜望雁桥横。胜游此地猶难尽,秋兴将移潘令情。

(本朝丽藻·暮秋于左相府宇治別业即事一首)

根据《小右记》长保元(1000)年八月九日条的记录,位于京都府南郊的宇治别业为时任左大臣的藤原道长从六条左府源重信未亡人处购买而得。⑥《本朝丽藻》共收录3首于暮秋游历宇治别业的汉诗,本首为藤原道长所作。依据诗题可知,此时道长应仍任左大臣之位。颔联通过对“柴门”一词的运用展现出浓厚的隐于山林的幽闲之意,与首联点明宇治别业位于远离都城的幽静之地相呼应。颈联则以从近到远的笔法再现宇治别院周遭之景,与“柴门”“旅店”共同构成了平静舒适的画面。而道长在尾联所作“秋兴将移潘令情”与初期用以表现草木枯黄的用法大为不同,一字一句都表露出身居山林间的闲适之情。就这一点而言,道长的心境与潘岳对山林生活的无穷向往颇有相似之处。

然而与颇具才华却壮志难酬的潘岳所不同,此时的道长正值摄关政治全盛时期,可谓权倾朝野。道长先后成为三位天皇的外戚。志得意满的道长所咏“今夕何夕兮,荣华集一身,月尚有圆缺兮,我独无浮沉” ⑦更是流传千古,直言藤原氏集世间荣华于一身。道长在本首汉诗中所表现出的对身隐山野、闲居度日的向往与享受是不可否认的,但是想要如同潘岳一般宣告决心辞官远离、将隐逸视作人生目标自是一件难以达成的事情。与平安初期相比,本首汉诗并非是将《秋兴赋》作为悲秋作品加以接受,同时还将潘岳的归隐意识转变为在朝为官闲暇之时尽情享受的幽闲乐趣,可以认为是平安时代汉诗对《秋兴赋》接受的一次转变。

三、平安后期汉诗与《秋兴赋》

(一)平安后期《秋兴赋》接受情况

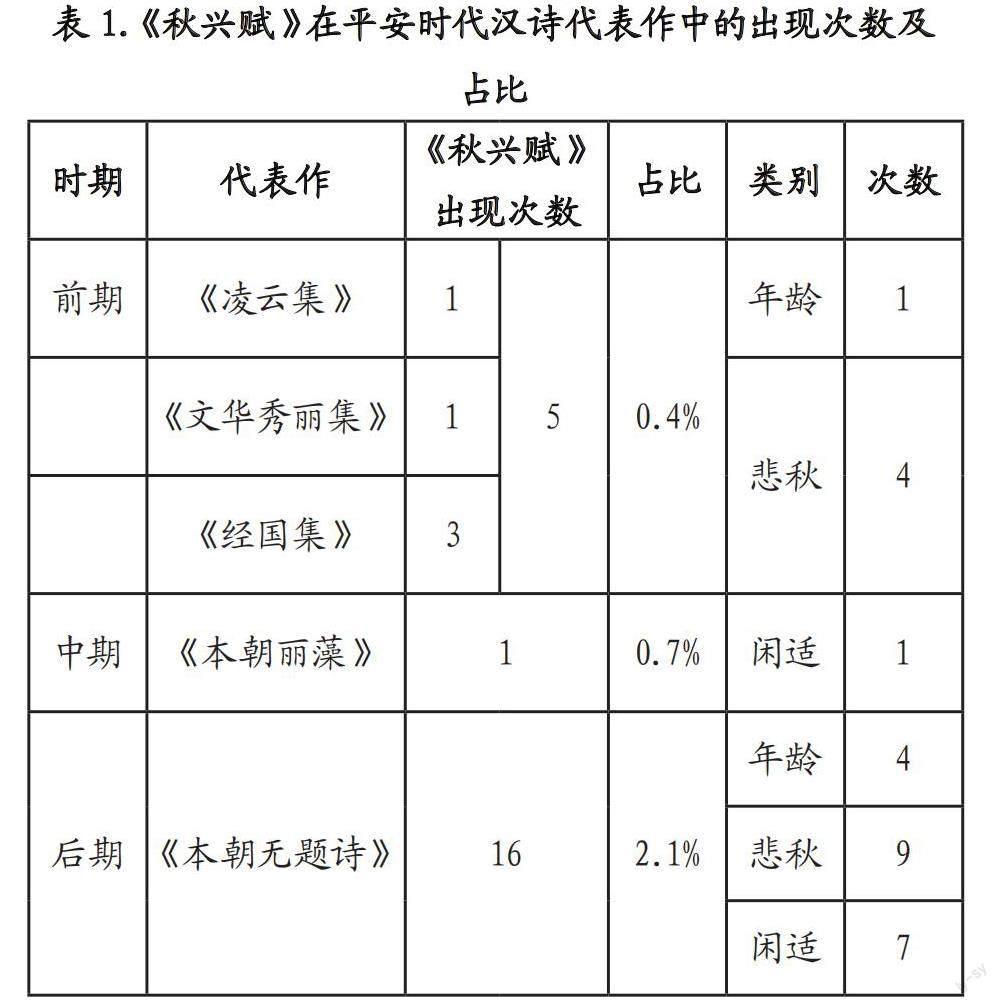

根据表1可知,后期代表作《本朝无题诗》⑧(以下作《无题诗》)中共收录了16首⑨与《秋兴赋》直接相关的汉诗,其中6首汉诗收录于“秋”部,剩余10首汉诗分别收录于“天象”(1首)、“月前”(2首)、“春”(1首)、“夏”(2首)、“林亭”(2首)、“别业”(2首)。其中较引人注目的在于原本描绘秋景的《秋兴赋》在“春”“夏”部汉诗中也得到运用,其对平安后期汉诗的影响由此可见一斑。

由于对其他贵族施加的长久打压以及对外戚干政的过度强调,特别是冷泉天皇降世后摄关家再没有诞下可即位的皇子,藤原北家两百多年累代外戚的摄关政治逐渐步入了风雨摇曳的局面中。与藤原氏不存在直接血缘关系的后三条天皇得以亲政,其子白河天皇则成为日本历史上第一位实行院政的法皇。院政期间,特别是三位“治天之皇”统治期间在官员任用方面不再过分看中贵族社会已经固定的家格等级,而是以个人能力及上皇好恶为依据。围绕“治天之皇”的政治力量主要有两类,其一是由位列公卿的官员组成的院侧近,其二是由中下层贵族组成的院近臣。而能够成为院近臣的中下层贵族,或是经济实力强盛的地方大国受领,或是具有真才实学且能得上皇青睐者。⑩这对于长久以往遭受到藤原氏政治压迫的其他文人贵族而言,毫无疑问是一次天遂人意的历史性机遇。然而以《无题诗》为例,30位诗人中共有24人无缘位例公卿,其中仅藤原通宪、藤原季刚2人⑪有幸被提拔为院近臣,剩余21人⑫的最终官阶则主要分布在四到五位之间。

由此看来,以《无题诗》为代表的中下层贵族的政治处境依旧没有得到较大转变。这对于从摄关政治中逐渐脱离的中下层贵族而言无疑是一次极大的打击,大抵正是如此,有着与潘岳类似经历的中下层贵族出身的汉诗人对《秋兴赋》才有了更多的感同身受。如“生涯流景惜无驻,老鬓两回栉二毛”(无题诗·144)、“龄过潘岳梳霜鬓,交异羨门隔露莱”(无题诗·399),同样是用以表示年龄,与初期相比悲叹仕途以及年未老鬓先衰之意十分明显。

(二)对归隐主题的“逃避”

成立于10世纪中叶的《扶桑集》开设“隐逸”部,其于1011年前后问世的姐妹篇《本朝丽藻》亦设立了“闲居”部,平安中期汉诗中对隐逸的向往由此可见一斑。而身处贵族日落西山、武士阶层不断发展的巨变之中,平安后期纪传道出身的中下层文人贵族在难以实现“文章经国”思想的社会现实面前表现出了极大的绝望感⑬,更是对远离世俗的隐逸生活充满了无限的向往。

新卷帘帷摧水石,渐移枕簟阴林萝。今朝风景秋无若,其奈潘郎昔兴何。

(无题诗·256)

秋思先摇潘岳赋,露才远仰孔丘书。此时避暑在何处,斟酒吟诗对水居。

(无题诗·267·夏日作勒)

齐执扇懶秋初卒,楚练砧鸣衣渐寒。闲玩 篇还作道,此时兴味胜潘安。

(无题诗·301·初秋偶吟)

上述汉诗与中期道长所作《暮秋于左相府宇治別业即事一首》较为类似,主要在于表达对闲适生活的殷切向往。彼时道长正处于权力巅峰,所到之处势必有公卿贵族的跟随,游历宇治别业时流露出的闲适自在反而有種权力象征的色彩。但是《无题诗》作者群主要是久不得志的中下层贵族,在政途上可谓与潘岳感同身受。面对不堪的仕途,潘岳在《秋兴赋》中便直白地描绘了自己心目中的辞官归隐生活——耕东皋之沃壤兮,输黍稷之余税。泉涌湍于石间兮,菊扬芳于崖澨。澡秋水之涓涓兮,玩游鲦之潎潎。⑭与之不同,以《无题诗》为代表的平安后期诗人在面对贵族社会日渐西山的时代变迁以及在面对常年身居卑位难以实现政治理想的人生际遇之时却丝毫不见辞官归隐的宣言,流露出的闲适仅停留在一时所感。

《无题诗》30人诗人中,确有辞官归隐经历的仅藤原周光、释莲禅2人。有明确出家经历的6人中,仅释莲禅与藤原通宪2人于40岁之前出家,而年老出家者关于出家生活的诗作除藤原忠通均较少留存于世。《无题诗》绝大部分诗人向往隐逸生活却不愿真正放弃仕途,最终走上的正是“官冷久为朝市隐,闲中嗜学自抛他”(无题诗·186)的“朝隐”之路。

尽管事实证明全新的时代与选官方式并没能够真正实现大部分文人贵族个人与家族的兴盛,以《无题诗》作者群为代表的中下层贵族仍为此奔波终生,其中又以在平安中后期凭借儒学得以显名的藤原式家为最典型。《无题诗》30位诗人中,式家占5位,分别为藤原明衡、敦基、敦光、茂明与周光。式家所收汉诗达到290首,占比37.4%,其中周光与敦光分别以101首与63首汉诗总数位居第1、3位,茂明、明衡、敦基则分别位列第5、7、13位,由此可一览式家在《无题诗》中的重要地位。式家因其始祖藤原宇合曾任式部卿得名,而藤原广嗣之乱、药子之变的失败使得式家逐渐衰败,直到平安中后期远离权力中心的式家终于凭借儒学得以显名。藤原明衡因起家出身遭受冷遇,年过四十才通过对策,最终得以在晚年先后担任文章博士等翰林要职,更因《本朝文粹》的编撰为式家儒学之名打下坚实基础。其子敦基、敦光亦先后任文章博士,在平安后期政坛与文坛上留下一抹鲜明色彩。对于远离权力中心两百余年的式家而言,平安中后期所积攒的儒学之名自然是重中之重。沉沦五位下近十年的明衡仍直言“元自安闲虽适性,須归帝里仰皇恩”(无题诗·397·暮秋城南别业即事),敦基仍不忘“久摧书帖隔荣路,只待凤銜仰皇恩”(无题诗·419),敦光曾于69岁写下“悬车期近身将隐,纵戴圣恩是几程”(无题诗·159)的诗句然而年逾八旬仍在朝为官。尽管常年不遇,以式家为代表的后期中下层贵族仍在艰难的世道与官场上为了名誉徐徐前行,闲暇之际所游历的山水园林则成为他们短暂的休憩地。

四、结语

肖瑞峰曾指出,由于中国文化的东渐,汉诗才得以在扶桑之国落地生根和扬芳吐蕊。⑮中国古典文学对日本汉诗文的形成与发展有着不可忽视的意义,其中潘岳所作《秋兴赋》作为吟咏秋景与隐逸情调的作品亦可在平安时代汉诗世界中得见踪迹。从前期以表达萧瑟秋景到中期对闲适之情的化用以及后期悲叹仕途与强烈的闲居倾向,平安时代汉诗对《秋兴赋》的接受也随着时间的推移而发生变化。其中对《秋兴赋》归隐主题的远离值得注目,不论是中期处于权力顶端的藤原道长,还是后期深陷艰苦仕途的中下层贵族,都将《秋兴赋》的归隐主题转换为对闲适自在的向往。对于平安后期大部分中下层贵族而言,摄关政治的式微以及院政时期的开启是一次可遇不可求的时代变化,院政期在官员任免上赋予了中下层贵族更多的可能性,亦有建立家门或是传承家业的机会。这使得后期中下层贵族难以下定决心真正逃离官场,故而走上了隐于朝市的道路。通过《秋兴赋》在平安时代汉诗世界的流变过程,我们不难发现平安时代文人隐逸追求的不彻底性。将“朝隐”视作生活理想的平安时代的文人贵族在诗作中表达的隐逸向往更类似于暂时远离俗世烦恼的闲适之情,很难将归隐之路看作人生的最终追求。

注释:

①本文所选汉诗参考《中国古典诗歌在东瀛的衍生与流变研究》所举平安前、中、后期代表作,分别为敕撰三集、《本朝丽藻》与《本朝无题诗》。

②董志广:《潘岳集校注》,天津古籍出版社2005年版,第83頁。

③本文所引诗句皆出自日本古典全集139(日本古典全集刊行会,1925年)所收《凌云集》《经国集》《本朝丽藻》;日本古典文学大系69(岩波书店,1964年)所收《文华秀丽集》;本间洋一编《本朝无题诗全注译》(新典社,1992、1993、1994年)。本文所引日本典籍皆使用简体字。

④金涛声:《陆机集》,中华书局1982年版,第1页。

⑤董志广:《潘岳集校注》,天津古籍出版社2005年版,第85页。

⑥稗田尚人:《藤原道長の別業経営と宇治別業·桂別業の歴史的位置づけ》,日本历史文化社会论议座纪要2016年,第31页。

⑦丁国旗:《中国隐逸文学之日本接受研究》,暨南大学2010年学位论文,第53页。

⑧《本朝无题诗》传本系统有二,其一是内阁文库为代表的三卷本,其二是群书类从为代表的十卷本。今参照以十卷本为底本进行校勘的本间洋一编《本朝无题诗全注译》。

⑨《本朝无题诗》中部分汉诗对《秋兴赋》并非单一化用,如“三十二龄虽未及,被催余兴把杯看。”(无题诗·282)中既有表示年龄的用法,又有闲适之情的表达。故《本朝无题诗》中的出现次数与类别中的出现次数不相对应。

⑩姜金言:《日本平安时代的上皇制度研究》,吉林大学2021年学位论文,第77页。

⑪通常认为大江匡房是后三条上皇最初的院侧近。但其最终官阶为正二位、位列公卿,故此处作2人。

⑫三宫即辅仁亲王,终此一生无官无位,故此处作21人。

⑬佐藤道生:《平安後期日本漢文学の研究》,笠间书院2003年版,第19-20页。

⑭董志广:《潘岳集校注》,天津古籍出版社2005年版,第85页。

⑮肖瑞峰:《中国古典诗歌在东瀛的衍生与流变研究》,浙江大学出版社2012年版,第3页。

参考文献:

[1]与谢野宽等编.日本古典全集·懷風藻 凌雲集 文華秀麗集 經國集 本朝麗藻[M].东京:日本古典全集刊行会,1925.

[2]藤木邦彦.日本全史3 古代II[M].东京:东京大学出版会,1959.

[3]小岛宪之编.懐風藻 文華秀麗集 本朝文粹[M].东京:岩波书店,1964.

[4]金涛声.陆机集[M].北京:中华书局,1982.

[5]本间洋一编.本朝無題詩全注訳一[M].东京:新典社,1992.

[6]本间洋一编.本朝無題詩全注訳二[M].东京:新典社,1993.

[7]本间洋一编.本朝無題詩全注訳三[M].东京:新典社,1994.

[8]佐藤道生.平安後期日本漢文学の研究[M].东京:笠间书院,2003.

[9]董志广.潘岳集校注[M].天津:天津古籍出版社,2005.

[10]丁国旗.中国隐逸文学之日本接受研究[D].暨南大学,2010.

[11]肖瑞峰.中国古典诗歌在东瀛的衍生与流变研究[M].杭州:浙江大学出版社,2012.

作者简介:

范霜玥,大连外国语大学日本语学院硕士研究生,研究方向:日本汉文学。