知识翻译学视域下《梦溪笔谈》科技术语翻译方法研究

许明武,周凤洁

(华中科技大学 外国语学院,湖北 武汉 430074)

《梦溪笔谈》是中国古代科技典籍的代表作之一,尤以其科学技术价值闻名当世,英国科学史家李约瑟评价其为“中国科学史上的里程碑”。作为文化信息的基本载体,语言与文化相伴相生,《梦溪笔谈》中的科技术语便蕴含着中华民族世代积累和形成的思想文化和观念形态。探析中国科技术语的翻译方法,有助于向世界展示中国璀璨的科技知识和科学文明,让世界看到中华民族的科学智慧与文化背景,也有利于提升国民文化自信。

知识翻译学视域下,翻译可理解为地方性知识的世界性认同问题。知识的地方性与世界性互济互融,并在翻译实践中相互转化。在同一世界知识体系下,知识具有联系与互通性,故而在特定历史条件下形成的地方性知识也具有不同程度的世界性。各类地方性知识的应用、传播与影响,本质上也折射出自身在世界知识体系中所获的认同程度[1]。

中国古代科技典籍既是代表中国古代文明发展的地方性知识,也是世界知识体系中不可或缺的关键内容。将知识翻译学的思考应用于典籍翻译,以行之有效的翻译方法进行“真”“善”“美”的传递,对理解和传播中国文化,提高中国地方性知识的世界认同度具有重大研究意义和文化价值。

然典籍如《梦溪笔谈》者,其语言结构及表达方式与现代白话文表达相去甚远。为助力知识传播,译者需在正确理解原文的基础上进行翻译,才能助力目的语受众了解内容。其中以何种方法与理论进行翻译实践,是典籍翻译的关键,也是典籍研究的重点论题。同时,目前在知识翻译学视域下进行的科技术语翻译方法研究还不多见,难以切实从地方性知识与世界性认同的角度贡献方案。

有鉴于此,本研究以《梦溪笔谈》王宏英译本科技术语为例,在知识翻译学三逻辑法则下探究其世界化英译路径,以期提高中国古代科技知识及其成就的世界接受度与知名度,更好地推动典籍英译发展,助力传播中国故事。

1 知识翻译学与《梦溪笔谈》王宏英译本的研究概况

1.1 知识翻译学的主要内涵与研究概况

知识翻译学的出发点是知识的理解、迁移、传播,研究语言转换、话语塑造、知识建构的关系[2],也从知识逻辑学、知识伦理学和知识美学中受到启发。其内在要素为知识、语言和译者,科学方法为真、善、美,历史维度为文化、社会与政治,逻辑法则为以真求知、以善立义、以美行文[3]。知识翻译学聚焦地方性知识向世界性知识的生产变迁,在不同知识共同体的历史视野和格局下考察翻译,探究跨语言知识加工、重构和再传播的行为、关系、运动和规律及语言转换、概念生成等知识生产和传播的文化背景、社会条件和政治环境[3],对中国世界话语权的建立具有重要学术价值,对促进中国知识进行国际传播和进入世界知识体系也具有理论意义[4]。

知识翻译学的理论体系建构引起不少学者关注。李瑞林[5]、庞秀成[6]、覃江华[7]、张生祥[8]、岳峰与陈泽予[9]、蓝红军[10]、陈大亮[11]等一批学者都曾对其进行思考研究,撰文推敲知识与翻译的内涵、关系与发展。

其中,知识翻译学的真、善、美标准得到进一步的生发与阐释。在真、善、美的标准下,倡导译出真义,是为了传达知识本原;倡导善译,是顾及目的与受众,助力译文与读者的沟通;倡导以译入语审美为校准,同样是为目的语受众更好地接受知识本原[12]。

除基本的框架与核心概念外,“知识翻译学”的概念与话语构建也在不断发展,基于跨文化的知识翻译,就有“知识互动化生”、“知识契合区”、“知识差异区”和“知识冲突区”等9种新概念与话语的探索[12],相关的概念阐发也极大丰富了知识翻译学研究路径。

1.2 《梦溪笔谈》王宏英译本研究现状

截至目前,《梦溪笔谈》王宏英译本研究中,期刊论文近10篇,学位论文6篇,涉及专著1本。

期刊论文中,对《梦溪笔谈》展开研究的对象主要集中在两方面:其一是文本,如音乐文化专有项[13]和科技条目文本[14];其二是翻译策略,最典型的、开国内《梦溪笔谈》英译研究之先河的是王宏教授发表的《梦溪笔谈》译本翻译策略研究[15]。其他研究有典籍英译通俗化策略[16]和官政名称翻译策略[17]等。同时,不少学者通过理论支撑对文本翻译策略进行探索,其使用的理论有功能翻译理论[18]和知识翻译学[19]等。

研究《梦溪笔谈》的学位论文分别从系统功能语法[20]、文本类型理论[21]、功能翻译理论[22]、关联理论视角[23]、互文性视角[24]和操控动因[25]等维度对《梦溪笔谈》英译文进行研究分析,将其作为科技典籍和古汉语文献的代表作品。

刘性峰教授[26]所著的《诠释学视域下的中国科技典籍英译研究》,将4部中国科技典籍英译本作为研究文本,《梦溪笔谈》英译本是其中之一。

综上所述,就《梦溪笔谈》科技术语的翻译研究而言,迄今仅高晚晚[19]关注到古天文历法术语翻译策略,对知识契合区和差异区进行了英译案例分析。《梦溪笔谈》英译本在英国得到出版商与读者认可[27],这一进展对中国传统文化海外有效译介与传播大有裨益。然相关研究寥寥无几,长此以往或会“遮蔽中国古代科技术语的多元价值和对外学术话语体系创新”[28]。鉴于此,本研究拟梳理《梦溪笔谈》科技术语分类与特征,基于知识翻译学三逻辑法则探究其世界化英译路径,借此总结翻译方法,从而使之更好地担负起传播中国古代科技知识与精神智慧、弘扬中国科技文明的双重责任。

2 《梦溪笔谈》中科技术语的特征及分类

基于《笔谈》二十六卷、《补笔谈》三卷和《续笔谈》的标题内容,《梦溪笔谈》共分故事、辩证、乐律、象数、人事、官政、权智、艺文、书画、技艺、器用、神奇、异事、谬误、讥谑、杂志和药议等十七个门类,本研究依此将其中的科技术语进行分类,并将其界定为介绍当时中国的科学技术发展,侧重于解释某一技术、介绍某一发明、描述某一科学现象的词语。梳理《梦溪笔谈》中的科技术语,可以看出其在内容上具有以下特征。

其一,时代性。现一般以胡道静《梦溪笔谈校正·引言》为参考,认为《梦溪笔谈》撰述于1086至1094年(宋元祐年间)。由此可见,《梦溪笔谈》反映了中国古代特别是北宋时期自然科学达到的辉煌成就。以农业一隅为例,北宋农业发展中,劳动人民重视精耕细作,在长期生产实践中克服自然条件的限制,因地制宜地造出许多新型的田地,如淤田、山田、沙田、架田等。这些在《卷二十四·杂志一》的第429条“淤田法”中有所体现。

其二,民族性、地方性。《梦溪笔谈》中提到的科技术语涉及天文历法、农业生产、中医药、器具制造等多领域,其中许多为古代中国所独有。它们源于中国独特的地理位置、自然资源和风俗制度[28],具有地域性强的民族特征。如《卷十三·权智》中第224条“陵州盐井雨盘”,介绍了陵州盐井(在今四川仁寿县内)的利用(陵井系我国古代大口盐井中最为著名和最具代表性的盐井)[29]。篇中所提“杖鼓腰”,灵感也源于“杖鼓”——我国福建民间传统打击乐器。

其三,创新性。《梦溪笔谈》具体述录了截至北宋时期的科学技术发展,集中展现了劳动人民和沈括本人多学科、多领域的前沿成果与观察思考。《宋史·沈括传》作者称沈括“博学善文,于天文、方志、律历、音乐、医药、卜算无所不通,皆有所论著”,由此可见沈括的学识之广。《卷十四·杂志一》中对磁石“常微偏东,不全南也”的记载,揭示了磁偏角的存在。这一发现先于欧洲哥伦布1492年首次西航发现地磁偏角400余年。概括而言,《梦溪笔谈》在众多学术领域皆有真知灼见,中外学者对其一致好评[30]。

其四,哲学性。卷中天文、历法、气象术语如《卷七·象数一》中第117条“太阳过宫”中提到的“躔”、“日月、五星、支干、二十八宿”等,体现了中国古代天文丈量和测算的方式与体系。“躔”指足迹,亦指路径,用以表示日月运行轨迹之“践历度次”;二十八宿,是中国上古自公元前5000年开始建立的古典天文学的骨干框架和重要基础。可见,中国古代哲学生发的思想体系在科技术语中有着重要体现。中西哲学差异影响科技典籍翻译,翻译时应尽可能使知识学说及负载的文化独立而完整地传入西方。

其五,文化内涵丰富。中国古文献学家、科技史学家胡道静在《梦溪笔谈校证》和《大中华文库:梦溪笔谈》中对《梦溪笔谈》原著进行语内翻译,一方面说明中国古代科技术语的专业性强,另一方面说明中国古代科技术语的文化内涵丰富,需要进行恰当的解释与补充才能使读者充分理解原著。

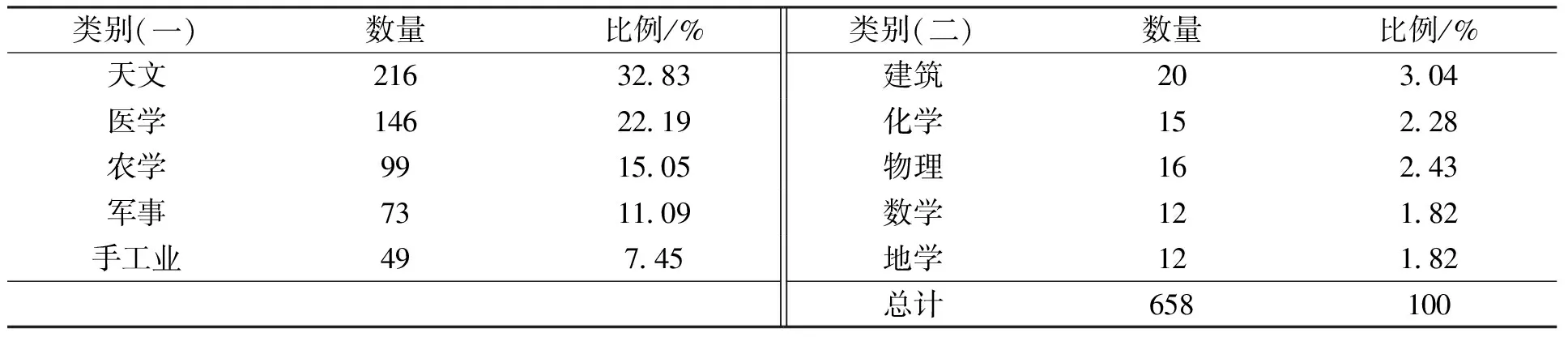

经统计,《梦溪笔谈》涉及的各个类别的中国古代科技术语多达 658个,共涉及10个类别,分别是天文、医学、农学、军事、手工业(器具及工程)、建筑、化学、物理、数学和地学。其中,天文术语所占比例最大,医学、农学和军事也具有相当多的篇幅,体现了中国古代科技的实用性和专业性特点。各类别科技词汇数量及占比如表1所示。

表1 《梦溪笔谈》科技术语统计

3 知识翻译学视角下《梦溪笔谈》王宏英译本中科技术语的翻译方法

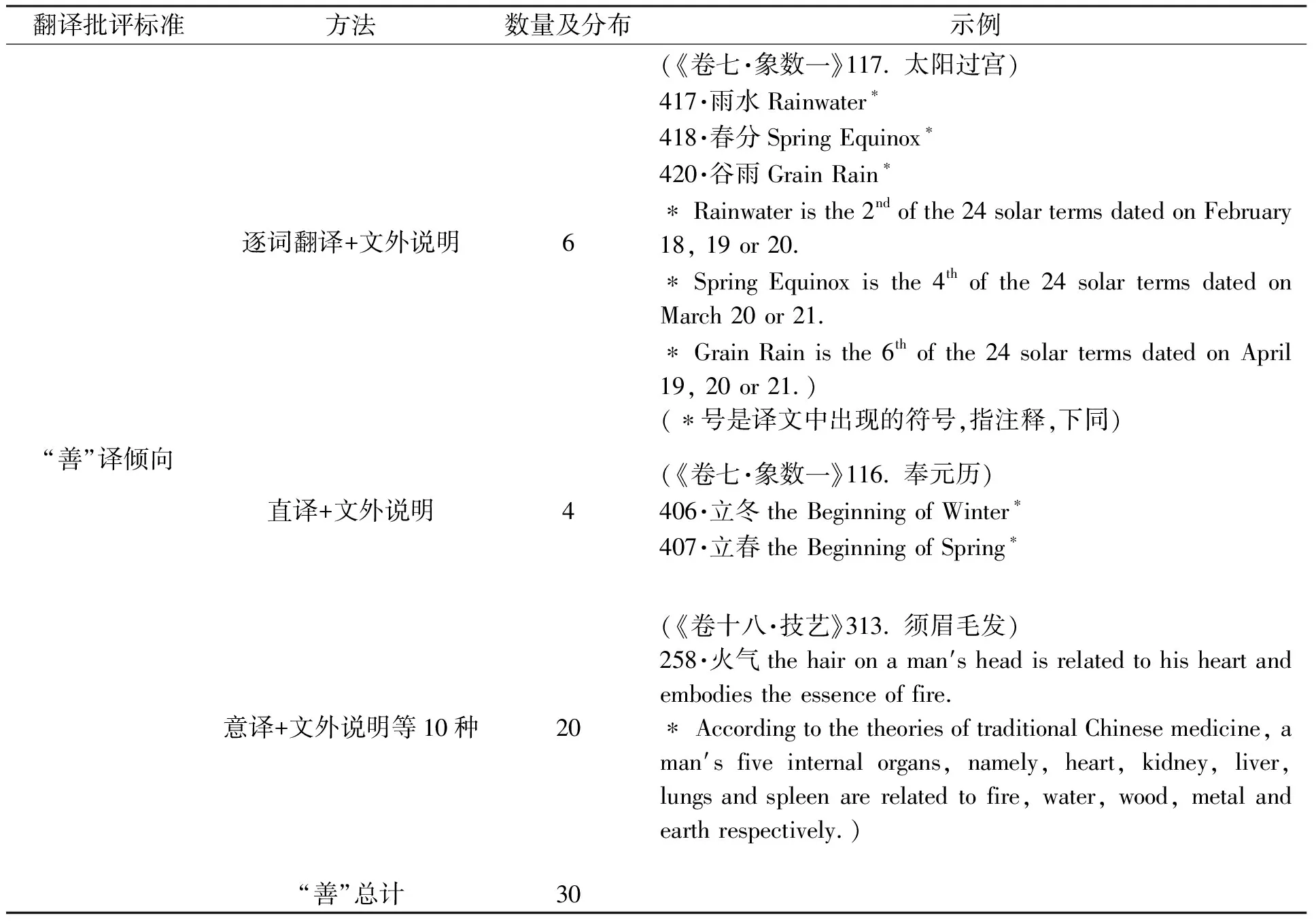

《梦溪笔谈》英译是中国古代科技知识世界性再生产和再传播的重要一环,有助于展现中国科技史及科技文明的特征与发展,将中国古代尤其是北宋时期的地方性科技知识再生产、再传播为世界性知识,促进知识的世界化融通。在这一行为中,知识的科学实践与社会建构的逻辑性、伦理性、与境性、平等性、美学性,形成制约翻译行为的标准[31]。这一规约要求翻译生产注重“真”“善”和“美”的原则。基于此,下文将“以真求知”“以善立义”和“以美行文”原则与翻译方法结合思考,对《梦溪笔谈》科技术语翻译方法的具体数量、比例及分类情况进行统计,结果如表2所示。

表2 《梦溪笔谈》科技术语翻译方法数量统计

3.1 以真求知,知识契合区译为真义,寻求知识最大公约数

知识翻译学倡导求真知、传递纯知识。真,指译出真义,即译出知识本身和语义的本原部分。知识是人类对物质世界以及精神世界探索结果与经验的总和,知识翻译学将待翻译的所有内容视为隶属于不同类型的知识。以真求知要求:①译者自身应做到准确无误地理解原文,关注自然原理和规律方面的知识、技能和能力[34],这也是译为真义的前提;②译者应真实地再现原文,还原原文本义(包括叙述事实方式的知识,体现译者求真于原文的伦理关系)[32]。世界文化虽有不同,但人类客观经验积累与总结的地方化知识中总有相同之处,即为“知识契合区”。以真求知,便是在缤纷的世界文化中,通过求真知、传达客观世界的真实存在,最大程度地再现地方文化的实践活动,让不同文化的知识能找到共性、产生共鸣,寻求知识间的同频共振,找到最大公约数。

体现求真知、传递纯知识的翻译方法主要侧重于异化翻译策略下的直译、音译、逐词翻译和零翻译,如表3所示。

表3 体现“真”译倾向翻译方法的数量、分布及示例

中国古代科技在科学思维和实践方法等方面呈现出鲜明的地方性知识特征,其核心概念的命名也常会显示出科学性与人文性共存的特点[33]。在不影响读者接受的情况下,尽可能用异化翻译策略下的直译等方法译出真实含义,传递知识本义,能够将中华文化的地方性特色知识以更本原的面貌传递给其他知识区域的受众。

【例一】

原文:六气,方家以配六神。

译文:The fortune-tellers and alchemists use the six essences to match with the six immortal symbols.

(《卷七·象数一》136.六气配六神)

结合语篇前后提到的“青龙”“玄武”“腾蛇”和“勾陈”,可推断例一中的“六神”指的是神兽。此处将神兽的英译强调了“神”的意象,贴合字面含义;同时,“immortal”一词在《新牛津英汉双解大词典(第2版)》中意为“an immortal being, especially a god of ancient Greece or Rome”,即“不朽的生灵,神仙(尤指古希腊或古罗马的神)”。基督教对西方世界具有绝对的影响力[34],而《圣经》是基督教信仰的核心文本,可见其在西方文明中的渊源与基石的地位。“immortal”一词在《圣经》中出现频率较高,使用该词能在使用异化策略下直译方法的同时照应中西文化的共有知识,从而让地方性象数词汇与其他的地方性文化建立联系,推动其世界化进程。

【例二】

原文:予按,登明者,正月三阳始兆于地上,见龙在田,天下文明,故曰登明。

译文:In my opinion,dengming(ascending to brightness) means that in lunar January spring is coming, which will bring forth prosperity, and that the masculine essence of the universe appears and everything becomes bright.

(《卷七·象数一》118.十二神将名义)

登明,丛辰名。旧时星命家六壬术,有十二月将神名,正月日月会于亥,神名登明。此处将“登明”一词的发音和字面意义结合起来,简洁凝练,既用音译体现它作为中国古代天文象数词汇的地方性身份,又能让其他知识区域的受众了解它的含义所指。

3.2 以善立义,知识差异区助力沟通,化解知识剪刀差

在《说文解字》中,“善”释义为“善,吉也。从誩,从羊。此与义美同意”。善可理解为好、善良、好心、慈善等义。于译者而言,在翻译实践中贯彻善译,即是与目的语受众为善,在翻译过程中注重知识与文化的有效传递与沟通。

原作呈现的知识是具有地方性的,而译者的翻译工作是世界性的。面向世界文化,缤纷文化间免不了存在差异与陌生之处,即为“知识差异区”。出于沟通知识的需要,译者需要做超出预期的工作,如提供译文的相关背景知识等[12]。以善立义要求:①忠实于翻译目的,即翻译原则是传输知识,帮助受众了解知识本原;②为助力沟通做充分准备,翻译方法应有利于传递知识,如对知识体系进行恰当的解释说明,做到为受众充分考虑。

体现翻译助力沟通、译者做出加工的翻译方法主要侧重于归化翻译策略下的文内释义和文外说明(表4)。

《梦溪笔谈》中,中华文明观天象、制历法的记录颇丰,反映了这一部分知识在中国古代科学发展中具有重要意义。中华文明的科学思想首先来自对天象与气候的观察,因其与中华文明的核心之一(即农业种植)密切相关。观察与记录自然环境,温度、湿度、雨水以及风向的变换等,自远古以来就已经成为中华民族祖先了解、适应大自然的主要工作,而这一工作的主要成果就是历法的制定与颁布、实施。

表4 体现“善”译倾向翻译方法的数量、分布及示例

【例三】

原文:今则雨水后一日方合建寅,春分后四日方合建卯,谷雨后五日方合建辰,如此始与太阳相符,复会为一说。

译文:Now the handle of the Bigger Dipper will not point to the position ofyinuntil the day after Rainwater, nor will it point to the position ofmaountil four days after Spring Equinox, nor will it point to the position ofchenuntil five days after Grain Rain.*

(Translator’s notes:

* Rainwater is the 2ndof the 24 solar terms dated on February 18, 19 or 20.

* Spring Equinox is the 4th of the 24 solar terms dated on March 20 or 21.

* Grain Rain is the 6th of the 24 solar terms dated on April 19, 20 or 21.)

(《卷七·象数一》117.太阳过宫)

中国古代历法中指导农业生产生活的重要部分便是二十四节气,如例三中提到的雨水、春分和谷雨。因其为文化专有项,国外受众不一定接触过此类知识,此时易产生“知识剪刀差”或“知识阙无”现象。此处用逐词翻译和文外注释相结合的方法,先逐词翻译出节气词汇每一字的含义,考虑到了古汉语一般为单音节词,“一字一词”,同时意义具象,可直接对应作物“谷”或天气“雨”等。文外注释的使用,将二十四节气置于国际通用日历(即公历,是以地球绕太阳公转的运动周期为基础而制定的历法)的背景中,便于其他知识区域的受众了解节气的具体起止时间。

【例四】

原文:事下有可考定,凡立冬晷景与立春之景相若者也,今景短长不同,则知天正之气偏也,凡移五十余刻立冬、立春之景方停,以此为验,论者乃屈,元会使人亦至,历法遂定。

译文:Later, this was handed over to the related department for further investigation and confirmation. The length of the shadow of sundial cast by the sun on the Beginning of Winter* should be the same as that on the Beginning of Spring*. However, the starting point of Winter Solstice was deviated and more than twelve hours were added to make the length of the shadow of sundial cast by the sun on the Beginning of Winter and the Beginning of Spring alike. This being done, the critics were speechless. On New Year′s Day envoys from other countries all arrived. Since then the new calendar has been put into use.

Translator′s notes:

* The Beginning of Winter is the beginning of the nineteenth of the twenty-four solar terms on the seventh or the eighth of November.

* The Beginning of Spring is the beginning of the first of the 24 solar terms on the third, the fourth or the fifth of February.

(《卷七·象数一》116. 奉元历)

如例四所示,通过直译加文外翻译的方法将立春和立冬在公历中对应的时间进行解释说明,能更准确地传达出原文的信息。典籍翻译中,古汉语与现代白话文存在差异,其理解难度较大,译者对古汉语的理解和诠释是翻译过程的关键一环。译者可使用注疏、集注、阐释等手段来实现“知识的客观性、理解的合理性和阐释的合法性”[1]。此处翻译处理便具有这一特点。

3.3 以美行文,知识冲突区重视受众审美,促进知识互动化生

作为主客体之间的本质联系,“美”显示了人与物之间的关系。人的需要和意愿在客体中得到满足所产生的主观感受与体验,即是达美[32]。各类文化主体在接受知识时往往有自身的审美倾向,这一过程中有可能会存在知识或文化的接受差异和冲突的情况,即存在“知识冲突区”。知识翻译学重视目的语受众的需要与意愿,译者在翻译行为中可以顺应目的语的审美思路,以达到切实的知识沟通效果,提升世界性认同度。“美译”的过程也可以理解为地方性知识世界化的互动与接受的过程,促进跨语言知识加工、重构和再传播与知识互动化生。

以美行文要求:①译者应先细致地阅读原文,先尽力做与原作者心灵相通的读者,而后再译介出达美的翻译经典,使得读者有可能切身体会到原文的艺术美感;②切磋琢磨,打磨译文的表达方式与呈现形式,赋予受众以美的历程;③在翻译实践中追求达美,通过学习、调研、反思目的语知识体系与文化审美,与目的语受众进行真实、有效的沟通,使得译文最终呈现出求美于行文的伦理关系。

体现追求译入语审美观的翻译方法主要偏向于归化翻译策略下的意译,具体方法、数量、分布及示例情况如表5所示。

表5 体现“美”译倾向的翻译方法、数量分布、示例

由于古汉语的词汇使用和语言形式有别于现代汉语和其他语言,其表达方式可能会使其他知识区域下的受众感到困惑、产生误解。通过句子成分的转换和含义清晰、流畅的语义重构,古代中国科技术语的易读性将会提高,更容易让受众感受到其科学性和人文性的价值所在。

【例五】

原文:合神者,正月建寅合在乡、月建卯合在戌之类;太阳过宫者,正月日躔嫩訾、二 二月日躔降娄之类,二二说也。

译文:“Heshen” refers to the fact that in lunar January when the handle of the Big Dipper points to the position ofyin, the sun and the moon will meet in the position ofhai, and in lunar February when the handle of the Big Dipper points to the position ofmao, the sun and the moon will meet in the position ofshu, etc. “The sun passing by zodiacal signs” refers to the fact that in lunar January the sun moves to the Juzi Palace and in lunar February the sun moves to the Jianglou Palace, etc. Actually “heshen” or “the sun passing by zodiacal signs” means the same thing.

(《卷七·象数一》117.太阳过宫)

“建寅”出自《淮南子·天文训》,“天一元始,正月建寅”,意为阴历正月。古代天文学以北斗星斗柄的运转计算月份,北斗星斗柄所指为建,斗柄指向十二辰中的寅即为阴历正月。此处通过意译还原建寅的天文观测现象,北斗七星(the Big Dipper)是北半球天空的重要星象,属于大多数文化知识契合区的内容。北斗第一至第四星是象斗,第五至第七星是象柄;斗柄(the handle)一词形象地勾勒出北斗第五至第七星的形状,即玉衡、开阳、摇光。

【例六】

原文:熙宁中,初行淤田法。论者以谓《史记》所载“泾水一斛,其泥数斗,且粪且溉,长我禾黍”,所谓“粪”即淤也。予出使全宿州得一石碑,乃唐人凿六陡门发汴水以淤卜泽,民获其利,刻石以颂刺史之功,则淤田之法其来盖久矣。

译文:During Xining period of the reign of Emperor Shenzong, the method of fertilizing the soil with silt was widely implemented, which was actually an effective way to improve the fertility of the soil by carrying the river silt into it. InTheRecordsoftheGrandHistorian, I read the following statements: “Onedanof the water from the Jingshui River contains severaldouof silt. The river water is drawn to fertilize and irrigate the soil, and to make the crops grow well." Here “to fertilize” means to fertilize the soil with silt. When I made an inspection tour in Suzhou, I saw a stone tablet erected by local people to commemorate the achievements of a prefect in the Tang Dynasty who built six ship locks to channel the Bianshui River to fertilize the marshes in the lower reaches of the river and yielded benefits for the local economy. So it can be known that the method of fertilizing the soil with silt had a long history.

(《卷二十四·杂志一》429.淤田法)

在我国漫长的农耕文明历史中,农耕技术对于促进农业生产与发展起到了关键作用,精耕细作处于实现农耕技术发展的中心地位。例三中提到的淤田法便是一种提高土地肥力与生产率的方法,这里通过意译方法来解释淤田法。“the method of fertilizing the soil with silt was widely implemented”这一小句以意译的方式补充了淤田法的作用,后一小句“which was actually an effective way to improve the fertility of the soil by carrying the river silt into it”通过解释性翻译具体地写出了淤田法的实施方法,是对原文意义的补充说明。这种翻译方法,能够让成长于不同的地理位置与文明形态的国外受众也能理解农业法令的实施意义,以免造成困惑与误解,从而更准确地了解中国古代农业技术的实效与精巧。

4 结语

知识翻译学提出“以真求知”“以善立义”和“以美行文”的三大翻译批评标准,注重译出知识本原,助力补偿知识差异,关注目的语知识审美,在保留地方性知识在翻译过程中体现独特基因的同时,关注地方性知识与世界性知识互联互通之处、搭建知识沟通桥梁,并着力构建一种知识传递的美的历程。在此历程中,译入与译出双方的知识交流关系并无失衡,呈现出“彼此注视、相互拥抱、互识共进”的世界性行为趋势。本研究以此为理论基础,通过分析《梦溪笔谈》658处译例中体现的“真”“善”“美”译倾向,对古代科技术语翻译方法进行了研究。研究发现,体现“以真求知”的翻译方法主要侧重于异化翻译策略下的直译、音译、逐词翻译和零翻译,强调译出知识本源、传递地方性纯知识;体现“以善立义”的翻译方法主要侧重于归化翻译策略下的文内释义和文外说明,要求译者额外加工,翻译助力沟通;体现“以美行文”的翻译方法主要偏向于归化翻译策略下的意译,要求翻译实践重视追求目的语审美。希望本研究能够丰富知识翻译学的应用领域,为中国典籍翻译(尤其是科技典籍翻译)研究提供有益探索,推动中国古代科技知识由地方性向世界性转化。