财政分权对教育支出规模的影响及作用渠道研究

赵为民,魏硕禹

(安徽大学 经济学院,安徽 合肥 230601)

1 引言

教育兴则国家兴,教育强则国家强。教育在培育人力资本、增强自主创新能力、提高劳动生产率上发挥着支柱性作用,是全面建成社会主义现代化强国的基础性工程。《中国教育现代化2035》中明确提出到2035年总体实现教育现代化、迈入教育强国行列的战略目标。党的二十大报告中指出要实现教育事业的优先发展。在教育经费投入上,中央和地方之间的财力划分自分税制改革以来逐渐呈现出由地方向中央集中的趋势,支出责任层层下移,地方政府逐步成为履行教育领域财政事权的责任主体。从数据上看,我国的教育经费逐年上涨,2020年国家财政性教育经费为42725.89亿元,比上年增长7.06%,占国内生产总值的比例为4.21%,自2012年以来连续9年实现不低于4%的目标。然而2020年财政性教育经费支出的构成中,中央教育支出仅占比5.9%,地方教育支出占比高达94.1%,财权与事权的不匹配加剧了地方政府“收不抵支”的财政困境(数据来源于《中国教育经费统计年鉴(2021)》)。为缓解地方政府的财政压力,保障其有充足的财力履行教育支出责任,中央政府不断加大财政转移支付力度。因此,形成了“财权层层集中,事权层层下放,中央财政转移支付”为主要特点的财政分权体制[1]。

“百年大计,教育为本”,教育支出是教育事业蓬勃发展的物质性保障。在新发展阶段,中国经济逐渐迈入中高速增长的新常态,伴随着以“营改增”为代表的结构性减税降费政策的全面实施,地方财政收入增速明显下降,中央和地方之间财力与支出责任不匹配的矛盾日益突出。财政分权对教育支出会产生什么样的影响,财政分权又是通过什么渠道影响教育支出,如何有效应对地方政府对教育投入的动力不足,如何激励地方政府增加教育投入……唯有厘清这些问题,才能充分利用财政分权制度的优势,更好地发挥地方政府在加快建设教育强国中的作用。

本文基于2007—2020年中国31个省(自治区、直辖市)的面板数据,检验了财政分权对教育支出规模的影响,探讨了不同区域财政分权影响教育支出规模的差异并构建中介效应模型实证检验了不同的地方政府竞争模式对教育支出规模的中介效应。

2 文献综述与理论分析

2.1 财政分权对地方教育供给的影响

基于福利经济学视角的第一代财政分权理论认为地方政府相比于中央政府在了解本地居民偏好上具有信息优势,自由流动的居民可以根据自身对公共服务的需求,在不同辖区之间“用脚投票”,以强化地方政府对本地居民公共服务需求的重视,因而在公共服务的供给上中央向地方政府分权能够提高财政支出效率[2]。第二代财政分权理论提出了市场保护型财政联邦主义,该理论从政府治理角度出发,认为财政分权使地方政府具有了市场经济的激励和约束机制,可以促使地方政府的行为动机与当地居民的民生性需求保持一致,因此有益于社会公共服务的供给[3-4]。

然而许多国内学者认为我国实施财政分权制度的环境不同于西方的分权假设,对财政分权可以促进公共品供给的观点也存有争议。部分学者认为,在中国式财政分权和以GDP考核为主的政府竞争体制下,由于科教文卫投资的短期经济增长效应不明显,地方政府存在忽视科教文卫投资、重视基本建设的倾向,不利于地方公共品的供给[5-6]。但也有学者认为,地方政府相较于中央政府在提供公共品上具有信息优势,可以提高公共品的资源配置效率及生产效率[7];财政分权使地方政府由地方政策的旁观者转变为地方政策的主导者,促使地方政府将注意力从中央政府的需求转移到本辖区居民的需求上来,有利于地方公共品的供给[1]。

综上所述,中国式财政分权对中国社会性支出的影响在学术界尚存有争议。本文认为,随着地方政绩考核中民生性指标权重的提升、转移支付制度的完善和财政分权法制化水平的不断提高,财政分权对地方政府的激励和约束不断完善,对地方公共品供给发挥促进作用的制度条件逐渐具备。因此,本文提出第一个研究假设:

假设1:财政分权对教育支出规模具有正向影响。

2.2 地方政府竞争模式对教育支出规模的影响

中国式财政体制的核心内涵是财政分权与政治集权紧密结合。1994年的分税制改革扭转了财政收入和中央财政收入占比逐年下滑的趋势,极大地改善了中央政府的宏观调控能力[1]。垂直的政治管理体制使得地方政府官员的任免一般由上级政府决定,地方政府官员主要对上级国家行政机关负责。分税制改革与政治集权赋予了中央政府足够的能量来对地方进行奖惩,激励着地方政府追随中央政府的绩效考核与政策导向。

中国式财政分权的作用效果主要通过地方政府的行为来释放[8]。在中央对地方政绩考核的评价标准中,由于公共服务指标设置模糊、央地信息不对称等原因,以GDP为核心的经济指标便在整个政绩综合评价体系中占据着举足轻重的地位。地方政府为了追求经济高速增长往往会在吸引外资、税收优惠以及兴建开发区上展开竞争,这种“为增长而竞争”的行为会强化地方政府的投资冲动,改变其投资偏好[9]。而教育作为非经济性公共物品对当期的地区经济增长无直接贡献,因此地方政府为了在以发展经济为标尺的晋升锦标赛中取胜,会将大量的资金投向能在短期内带来地区生产总值增长的经济建设领域,改变了地方政府的公共支出结构,从而对文化教育等非经济性公共物品的支出产生“挤出效应”[10]。

随着国家治理体系和治理能力现代化稳步推进,地方政府的竞争模式正在变迁,以民生绩效为标尺的“为和谐而竞争”更可能取代以GDP增速为标尺的“为增长而竞争”,成为中央政府激励地方政府的最优治理模式[11]。由于锦标赛模式下决定胜负的关键是相对位次而不是绝对成绩,因此地方政府在与经济发展水平相似且增加了教育支出的对手竞争时,只有同样增加对教育事业的投入,重视教育事业的发展,才能提高政府政绩的相对绩效水平,从而保证在晋升考核中的政绩优势[12]。根据上述分析,本文提出以下研究假设:

假设2:“为增长而竞争”对地方教育支出规模存在抑制效应。

假设3:“为和谐而竞争”对地方教育支出规模存在扩张效应。

综上所述,学者们从不同角度研究了财政分权对地方公共品供给的影响,但少有文献研究财政分权对教育支出规模的影响及作用机制。同时,现有文献在研究财政分权对教育供给的影响时,往往以单一的财政分权指标作为研究的切入点,忽略了不同分权指标背后的不同逻辑。本文的边际贡献在于:第一,鉴于财政分权指标背后逻辑的不同,从财政收入分权和财政支出分权两个维度出发,研究其对教育支出规模的影响。第二,考虑到我国东中西部教育事业发展水平的差异,分地区研究财政分权对教育支出规模影响的异质性。第三,在中国式分权体制下,基于地方政府竞争视角,从“为增长而竞争”与“为和谐而竞争”两个维度构建中介效应模型分析财政分权对教育支出规模影响的作用机制。

3 模型设定与数据说明

3.1 模型设定

基于理论机制分析,为了考察财政分权对教育支出规模的影响,本文的基准回归模型设置如下:

(1)

为了进一步检验地方政府自有收入对财政分权影响教育支出规模的调节效应,本文引入财政分权与财政自给度的交乘项,回归模型设置如下:

EduEpit=η0+η1FDit+η2FDit×Fsrit+

(2)

其中,Fsrit表示各个省份在不同年度的财政自给度;η0为截距项;η1为核心解释变量财政分权的系数;η2为财政分权与财政自给度交乘项的系数。

由于财政分权可能通过地方政府竞争这一途径来影响教育支出规模,为了检验作用渠道的真实性,本文采用温忠麟等[13]提出的中介效应逐步回归分析法,构建中介效应模型。检验作用渠道的中介效应模型设置如下:

(3)

EduEpit=α0+α1FDit+α2Mit+

(4)

其中,Mit表示中介变量;γ0和α0为截距项;γ1和α1为核心解释变量财政分权的系数;α2为中介变量的系数。

β1=α1+α2γ1

(5)

但是,江艇[14]认为,在式(4)中控制中介变量是一种典型的“坏控制”,控制Mit之后反而得不到FDit对EduEpit直接效应(α1)的一致估计,也无法得到Mit对EduEpit因果效应(α2)的一致估计,从而无法得到FDit对EduEpit的间接效应(α2γ1)。因此,为了避免“坏控制”对回归结果的影响,本文将重点考察式(1)和式(3),将式(4)的回归结果视作某种试探性证据,诸如加入中介变量后检验FDit估计系数的绝对值是否减少。

图1 中介效应检验流程示意图

3.2 变量说明

①被解释变量:本文选择财政教育支出比例(EduEp)作为被解释变量。财政教育支出比例是各地区国家财政性教育经费占地区生产总值的比值,反映经济发展成果通过财政惠及教育事业的比例。

②核心解释变量:Akai等[15]指出单一指标难以全面反映财政分权水平。财政收入分权反映分税制下各税种分配比例在中央与地方之间的划分,财政支出分权反映分税制下中央与地方不同的支出责任,前者体现财权分配,后者代表事权划分。因此本文采用省份人均财政收入占省份人均财政收入与中央人均财政收入之和的比值来度量财政收入分权(FDI),用省份人均财政支出占省份人均财政支出与中央人均财政支出之和的比值来度量财政支出分权(FDE),其中省份财政收入与支出均包含了中央政府的转移支付。此外,为了控制人口因素对财政资源分配的影响,本文对省份财政收入与支出进行了人均化处理。

③中介变量:本文从“为增长而竞争”与“为和谐而竞争”两个维度出发构建多个代理指标检验作用渠道。“为增长而竞争”使用对外开放度(Open)和宏观税负(Tax)来表示,其中对外开放度为各地区外商直接投资额占地区生产总值的比重,宏观税负为各地区税收收入占地区生产总值的比重。对外开放度越高,宏观税负越低,表明地方政府为本地经济增长而展开竞争的程度越激烈。“为和谐而竞争”使用民生努力(Eff)和民生保障(Pdi)来表示,其中民生努力用各地区人均民生性支出的对数值衡量(民生性支出选取了社保、医疗和文体支出;教育支出虽然也与民生直接相关,但考虑到双向因果导致的内生性问题,便从民生努力指标中剔除;此外,为了消除异方差的影响并减小数据波动,本文对人均民生性支出与人均可支配收入采取自然对数的形式表示),民生保障用各地区人均可支配收入的对数值衡量。民生努力与民生保障越高,表明地方政府越重视本地民生的发展,民生竞争的程度越激烈。

④调节变量:本文选择财政自给度(Fsr)作为调节变量,用一般公共预算收入与一般公共预算支出的比值衡量,表示地方政府自有收入可以满足财政支出需求的多少,其比值越高,地方政府面临的财政压力就越小。

2.反腐倡廉建设与作风建设又紧密联系。(1)反腐倡廉建设和作风建设都是党的建设的重要内容。党的十七大以前,党的建设主要指思想建设、组织建设、作风建设以及制度建设“四大建设”,党的十七大把反腐倡廉建设作为一项独立的建设内容纳入党的基础建设序列中。于是,党的“四大建设”变成了“五大建设”,即思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设。党的十八大在肯定“五大建设”的基础上,将内部顺序排列微调为思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设,这是对党的建设主要内容的最新阐述。由此可见,反腐倡廉建设和作风建设共同存在于党的基础建设序列之中,是新时期党的建设的重要内容和关键着力点。

⑤控制变量:本文借鉴王蓉等[16]的研究,基于数据的可获得性选取了以下控制变量:经济发展水平(Pergdp)、教育需求(Ed)、城镇化水平(Urban)、产业结构(Indus)、公务员规模(Func)、人口密度(Popu)和人均固定资产投资(Pfai)。具体变量及说明见表1。

表1 变量说明

3.3 数据来源

本文选取2007—2020年中国31个省(自治区、直辖市)的面板数据进行实证研究。被解释变量与核心解释变量的数据来源于《中国财政年鉴》和《中国教育经费统计年鉴》。控制变量与中介变量的数据来源于《中国统计年鉴》《中国人口与就业统计年鉴》和《中国固定资产投资统计年鉴》,各变量的描述性统计见表2。

由表2可知,财政教育支出比例(EduEp)的均值为0.045,最大值为0.184,最小值为0.019,说明不同地区的教育支出规模差异显著。财政收入分权(FDI)的均值为0.495,财政支出分权(FDE)的均值为0.846,表明用不同指标刻画财政分权的差异较大,需要对财政分权进行细分以全面反映财政分权水平。经济发展水平(Pergdp)、城镇化水平(Urban)、产业结构(Indus)、人口密度(Popu)和人均固定资产投资(Pfai)的标准差与极差均体现出我国国土幅员辽阔、区域特征差异明显。除此之外,未见中介变量(Open、Tax、Eff、Pdi)、调节变量(Fsr)及其余控制变量的描述性统计结果有所异常。

4 实证结果

4.1 基准回归结果

由Hausman检验和F检验可知本文的数据样本更适用固定效应模型,回归结果如表3所示,表中显示了财政分权对教育支出规模影响的基准回归结果。列(1)和列(3)结果说明,无论是否加入控制变量,财政收入分权对教育支出规模都有着显著的正向影响。在其他条件不变的情况下,财政收入分权水平提高1个单位,教育支出规模将会有约0.141的上升。列(2)和列(4)表明,当不加入控制变量时,财政支出分权对教育支出规模的影响为负且不显著;加入控制变量后,财政支出分权对教育支出规模的影响为正且十分显著。其他条件不变的情况下,财政支出分权水平提高1个单位,教育支出规模将会有约0.111的上升。

表2 变量描述性统计

基准回归的结果表明,无论是财政收入分权还是财政支出分权均对教育支出规模发挥正向影响,验证了本文提出的假设1。财政分权体制下,一方面,财权的提高意味着地方政府的财政资金更充足,会显著改善地方政府对辖区居民需求的回应能力;另一方面,事权的提高会强化地方政府在教育领域的支出责任,从而有利于提高地方政府对教育的供给。

此外,对于其他控制变量而言,产业结构、公务员规模和人口密度对教育支出规模的影响显著为正,对教育支出规模的增长具有促进作用。人均GDP对教育支出规模的影响显著为负,表明人均GDP对教育支出规模的增长具有抑制作用,可能是由于我国财政性教育经费的保障机制不健全等原因,教育事业从经济发展成果中获得的支撑作用有限。财政自给度在列(3)的回归结果中显著为负,在列(4)的回归结果中显著为正,本文认为,财政自有收入较高的地区财政状况更好,有利于增加地方教育支出,但同时也可能降低财政资源的利用效率,使更多的资源被投入经济建设领域。

表3 财政分权对教育支出规模影响的基准回归结果

注:括号内为标准误,*** 、** 和* 分别表示在 1% 、5% 和 10% 的水平下显著;表4—表9同。

4.2 调节效应分析

地方政府财政自有收入的多少可能会对财政分权促进教育支出产生调节效应,可以用财政自给度衡量。因此,本文将财政自给度作为调节变量对式(2)进行回归,结果如表4所示。

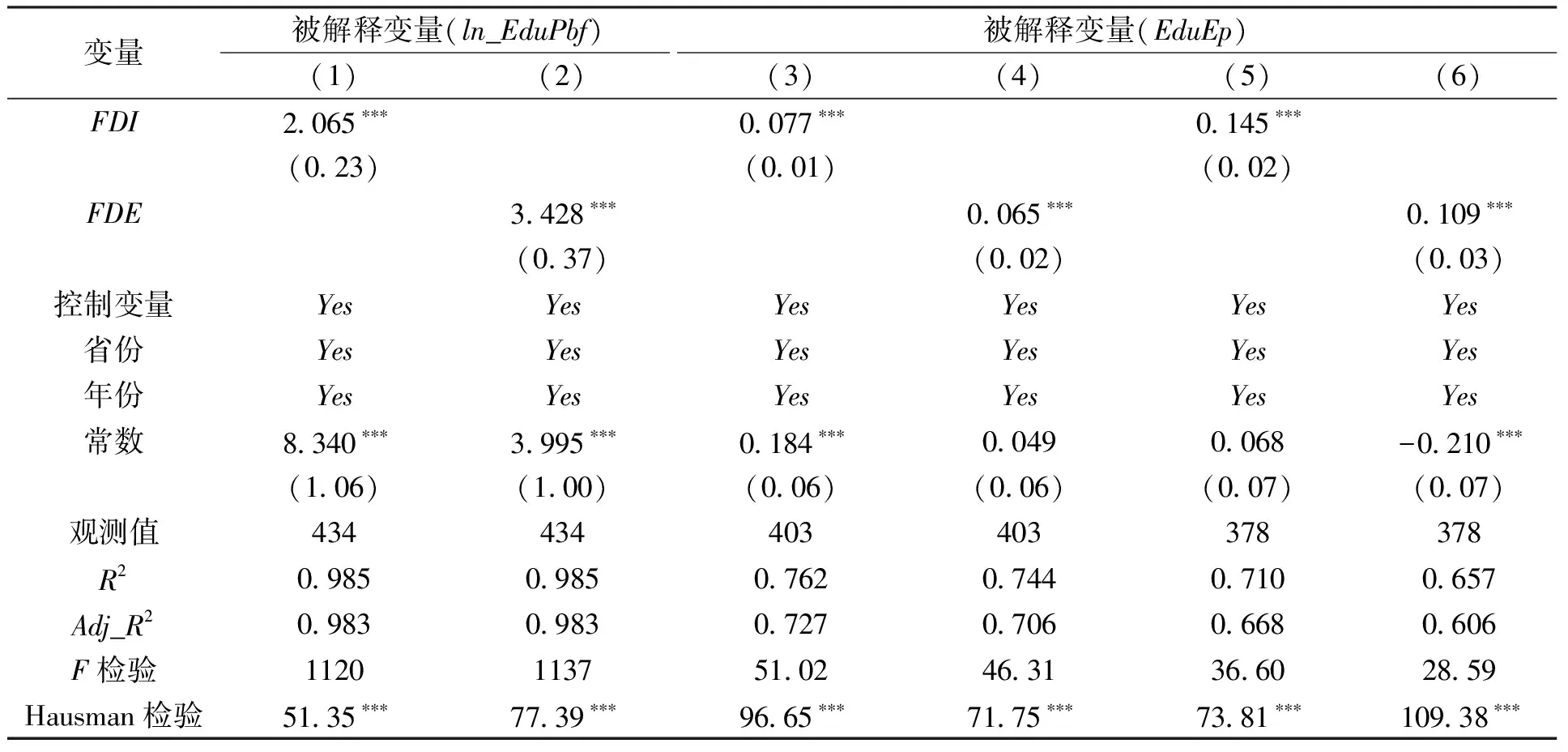

4.3 稳健性检验

为进一步检验基准回归结果的稳健性,本文用生均预算教育经费的对数值(ln_EduPbf)替换财政教育支出比例(EduEp)作为被解释变量,回归结果展现在表5的列(1)和列(2)。同时,为保证我国教育领域财政支出的稳定增长,《中华人民共和国教育法》对教育经费的保障做出了有关规定(2021年新修订的《中华人民共和国教育法》第七章中明确提出国家财政性教育经费支出占国内生产总值的比例应当随着国民经济的发展和财政收入的增长逐步提高),本文将财政教育支出比例的滞后项(L.EduEp)加入模型中,作为本期影响教育支出规模的控制变量,形成动态面板,回归结果参考列(3)和列(4)。此外,由于直辖市的经济发展水平及其在政策待遇上的特殊性,为了排除离群值对回归结果的影响,本文剔除了直辖市样本的回归结果,参考列(5)和列(6)。由表5可知,财政收入分权与财政支出分权估计系数的符号没有发生改变且均通过1%的显著性检验,表明财政分权对教育支出规模存在正向影响的结论具有稳健性。

表5 稳健性检验回归结果

4.4 内生性检验

为了有效缓解反向因果导致的内生性问题,本文借鉴了陈诗一等[17]规避反向因果的做法,将基准回归中的所有解释变量滞后一期,其做法的理论依据是:本年度的教育支出无法反向影响上一年已经发生的社会经济活动。回归结果如表6列(1)和列(2)所示。此外,本文参考郭卫军等[18]的研究,选取财政分权的滞后一期以及相邻省份财政分权均值的滞后一期作为工具变量,对潜在的内生性问题进行处理,回归结果如表6列(3)和列(4)所示。工具变量选择的理由如下:使用滞后项作为工具变量是一种较为常见的做法[19-20]。在理论层面上,作为基本经济制度之一的财政分权,在制度设计上具有较强的延续性,当年的财政分权水平与上一年的财政分权水平具有很强的联系,主要是当期的财政分权会对本期的教育支出规模产生影响,相比之下,上期的财政分权对本期的教育支出规模的影响较小。此外,相邻省份之间由于存在合作与竞争关系,其联系较为紧密,因此本省的财政分权与相邻省份的财政分权的均值可能具有较强的相关性;同时,本省份的教育支出规模与相邻省份的财政分权均值没有直接联系,满足外生性条件。由first stage检验、DWH检验和Sargan检验结果可知,工具变量的选择是合理的。表6的回归结果表明,无论是将解释变量滞后一期还是采用工具变量法,核心解释变量的估计系数依然显著为正,财政分权对教育支出规模具有正向影响的假设依然成立。

4.5 地区异质性分析

财政分权对教育支出规模具有显著的正向影响,为了进一步考察不同地区之间的异质性,本文借鉴经济学领域中关于东、中、西部地区划分的经验做法进行分组回归(东部地区包括:北京市、天津市、河北省、辽宁省、上海市、江苏省、浙江省、福建省、山东省、广东省和海南省;中部地区包括:山西省、安徽省、江西省、河南省、湖北省、湖南省、吉林省和黑龙江省;西部地区包括:内蒙古自治区、广西壮族自治区、重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区和新疆维吾尔自治区),细致地考察地区之间财政分权影响教育支出规模的差异,回归结果如表7所示。

由表7可知,东中西部地区财政收支分权对教育支出规模的估计系数均显著为正,在财政收入分权上,西部地区估计系数最大,东部地区估计系数最小。原因在于东部地区经济与教育发展水平整体而言优于中西部地区,教育支出具有资金优势,因此财权提高对教育支出规模的正向影响会被削弱。由于国家对西部地区教育事业发展的政策与资金支持力度更强,因此财权提高会显著增加西部地区的教育支出。在财政支出分权上,中部地区估计系数最大,东部地区估计系数最小。原因在于东部地区作为人才的聚集地,在全国范围内吸引着大批优秀青年,更容易引发地方政府“搭便车”的现象,因此事权提高对教育支出规模的正向影响会被削弱。中部地区在发展教育事业的财政资金上与东部地区相比有限,同时中部地区在政策优惠与国家资金投入偏向上的地位又低于西部,在教育发展上呈现劣势的局面,中部地区发展好教育事业更能彰显地方政绩,事权提高对教育支出的正向影响会增强。

表6 内生性检验回归结果

4.6 作用渠道

本文拟构建中介效应模型检验作用渠道。考虑到财政收入分权在很大程度上取决于分税体制下各税种分享比例的划分,无法全面刻画出各地区分权程度的差异,而财政支出分权与公共服务供给之间的关系更多地来源于支出水平的高低,较少涉及地方政府对财政资金的配置效率或生产效率[7][21]。因此本文采用财政支出分权作为检验作用渠道的财政分权指标,从“为增长而竞争”和“为和谐而竞争”两个维度出发,探究财政分权影响教育支出规模的作用渠道。

①为增长而竞争:第一,由基准回归的结果可知,财政分权对教育支出规模的影响存在可以“被中介”的效应。第二,将对外开放度(Open)和宏观税负(Tax)这两个“为增长而竞争”的代理变量引入到式(3)中,可考察财政分权对中介变量是否有影响。第三,为了考察财政分权对教育支出规模的影响在多大程度上可以被“为增长而竞争”这一作用渠道所捕捉,对式(4)进行回归,结果见表8。

表7 分组回归结果

表8 “为增长而竞争”的作用渠道分析回归结果

由表8可知,在控制中介变量的回归中发现,地方政府在进行税收竞争时财政分权的系数下降了0.063(由0.111下降到0.048),说明地方政府展开税收竞争发挥的中介效应大于引资竞争。税收竞争作为负向指标,其系数显著为正,说明“为增长而竞争”会抑制教育支出规模增长。在以GDP增长率为主要考核指标的“晋升锦标赛”中,地方政府往往会通过税收竞争的方式吸引要素流入,但同时地方财政的支出能力会受到制约,从而对教育支出产生不利影响。因此“为增长而竞争”对教育支出规模具有抑制效应,验证了本文提出的假设2。

②为和谐而竞争:本文将民生努力(Eff)和民生保障(Pdi)作为“为和谐而竞争”的代理变量,对式(3)进行回归,考察财政分权对中介变量的影响。同时,为了考察财政分权对教育支出规模的影响在多大程度上可以被“为和谐而竞争”这一作用渠道所捕捉,对式(4)进行回归,回归结果见表9。

表9 “为和谐而竞争”的作用渠道分析回归结果

由表9可知,在控制中介变量的回归中发现,地方政府在进行民生努力竞争时财政分权的系数下降了0.051(由0.111下降到0.060),说明地方政府展开民生努力竞争发挥的中介效应大于民生保障竞争。民生努力竞争的估计系数显著为正,说明“为和谐而竞争”会促进教育支出规模增长。在与经济发展水平相似的地方政府竞争时,短期内当地经济发展水平难以大幅提升,如何在既有经济排名的基础上,推动民生事业的发展以期提升综合绩效排名便成为晋升的关键。因此,“为和谐而竞争”对教育支出规模具有扩张效应,验证了本文提出的假设3。

5 结论与政策建议

5.1 结论

本文在理论上分析了财政分权对教育支出规模的影响及作用渠道,并选取2007—2020年的省级面板数据进行实证检验。得到的研究结论如下:第一,财政收入分权和财政支出分权都会对教育支出规模产生正向影响,并且财政自给度的提高会削弱财政分权对教育支出的促进作用;第二,东部地区对于地方教育支出存在“搭便车”现象,西部地区的教育事业发展受益于国家政策与资金支持的效果较强,中部地区与东、西部地区相比在教育资金与政策支持上的劣势地位会引起地方在教育支出上更为激烈的竞争;第三,“为增长而竞争”会改变地方政府的公共支出结构,挤出部分本应投向教育领域的公共支出,对教育支出规模增长产生抑制作用,而“为和谐而竞争”能够缓解该局面。

5.2 政策建议

基于以上研究结果,本文提出如下建议:第一,应当进一步细化教育领域里中央和地方的权责范围,使地方政府的财权和事权更匹配;同时要完善我国财政性教育经费保障机制,提高转移支付的科学化程度与透明度,建立一套更加科学、规范、有效的转移支付制度,以充分发挥财政分权对教育支出的促进作用。第二,建议对地方政府的教育政绩实行差异化考核。其中,对东部地区要健全问责机制,预防“搭便车”现象;对中部地区要适当放权,在教育领域营造良好充分的竞争环境;对西部地区要加强政策与资金的支持力度,同时要预防中央转移支付带来的预算软约束与道德风险问题。第三,要逐步深化政绩观转型,破除“唯GDP论英雄”的政绩观念,提高民生绩效考核权重以缓解地方政府因热衷于投资经济建设领域而对民生性支出产生的挤出效应,明确民生绩效考核方法以矫正地方政府忽视教育事业发展的策略性行为,构建科学衡量民生绩效的指标体系,由此将有利于提高地方政府发展教育事业的财政努力程度,更好地发挥“为和谐而竞争”对地方教育支出的促进作用。