数字空间、人工智能与社会世界的秩序演化

摘 要 数字技术缔造的网络空间,是一个平行于自然空间的数字空间。随着人类不断向数字空间移民,人类生活的社会世界也开始向数字空间延伸。社会世界是我们感知的经验世界,是我们与他人协商所建构的共享世界。数字技术、人工智能使机器逐渐拥有了智慧,社会世界中的社会关系不再局限于人与人的关系,人与物、物与物的关系不断被再造和强化,“物的主体性”在社会世界中得到彰显。当社会世界围绕人与机器两个轴心建构时,社会世界的秩序出现了失序和紊乱,传统的自由、开放、协商等价值观被抛弃,资本和权力加速对社会世界进行殖民。面对社会世界的失序和殖民,人类需要保持足够的理智和谨慎,有效节制和监控机器智慧的演化,方能始终保持人类在社会世界中的核心地位。

关键词 数字空间 人工智能 社会世界 机器的主体性 社会秩序

作者简介 : 骆正林,文学博士,南京大学新闻传播学院教授。

基金項目 : 国家社会科学基金重大招标项目“我国青少年网络舆情的大数据预警体系与引导机制研究”(20&ZD012)

数字技术的发展过程是人类经历的第二次创世纪,只是这次创世纪的主角不是上帝而是人类自己。数字技术缔造的网络空间,是一个平行于自然空间的数字空间,它为人类的发展提供了广阔的数字土地。随着人类不断向数字空间移民,人的社会关系和生产关系均在发生变革。人工智能的基本目标就是实现机器对人的智慧的模拟,让机器部分或全部取代人的思维和劳动,从而将人类从繁重的、复杂的劳动中解放出来。然而,随着弱人工智能逐渐向强人工智能进化,机器逐渐觉醒,正在成为社会世界的另一个“主体”,人类正在遭遇“人与机器”“机器与机器”的关系,社会世界固有的秩序出现了颠覆性重构。

一、数字空间移民引发社会世界的变革

社会世界是日常生活中的一个常用概念,它主要指的是人类生活的经验世界。通常意义上的社会世界包括这样一些要素,即社会物质基础、社会组织架构、互动的社会关系和共享的社会文化等。数字空间创造了一个数字化的生活环境,它涵盖虚拟现实、增强现实、社交媒体、在线平台等多个领域。在数字空间内,人们可以创建虚拟身份、访问虚拟地点、实现数字交往,体验前所未有的数字生活。换一种角度来看,数字空间为社会世界的展开提供了新的舞台。当人类的各种现实关系和切身利益快速向数字空间转移时,人类体验到的社会世界也在发生革命性的变化。

(一)生活世界、社会世界和数字化社会世界

社会科学理解的社会世界来自日常生活,但又超越日常生活、超越普通人的理解。从概念史的角度来看,社会世界的含义可以追溯到胡塞尔提出的“生活世界”(life world)。舒茨在胡塞尔之后研究了社会世界的内涵,库尔德利则从数字媒介角度延伸了对社会世界的理解。

康德在建构他的理论大厦时,是从“不言而喻的东西”开始起步的。这些“不言而喻的东西”是思想旅行的“前提条件”,我们将它们当成“毫无疑问地准备好了的东西”来运用。胡塞尔提出的社会世界就是我们生活于其中的周遭世界,它是人类知觉感受到的现实的、具体的世界。胡塞尔认为,生活世界中存在着一些不言而喻的、被给定的现象,“这些现象完全是纯粹主观的现象,但绝不是感觉材料的心理过程这种意义上的单纯事实,相反它们是精神过程,作为这样一种过程,它们以本质的必然性行使构造意义的形态的功能。” [德]胡塞尔:《欧洲科学的危机与超越论的现象学》,王炳文译,商务印书馆,2001年,第142页。 生活世界是由具体事物、具体的人构成的,每个人对生活世界都有自己的主观感受;生活世界也是人们共同创造的客观世界,我们总是用各种“精神材料”构建其中的意义。我们的主观感受不能被看成一种简单的心理活动,这些精神材料是在生活世界中被建构出来的,它们还将作为进一步建构生活世界意义的“材料”。

舒茨提出“日常世界”(everyday world)的概念,并认为日常世界是“诸般现实中的最高或至尊现实” [美]盖伊 ·塔克曼:《做新闻:现实的社会建构》,李洪涛译,中国人民大学出版社,2022年,第203页。 。舒茨的日常世界与胡塞尔的生活世界内涵基本相同,但舒茨在生活世界的基础上又进了一步,提出了社会世界(social world)的概念。在认知现象的时候,胡塞尔告诫我们要采取“悬置”或“加括号”的态度,即我们要“把外部实在世界以及关于这一世界存在的信念通通悬置起来,或存入括号之中” 俞吾金:《现代性现象学》,上海社会科学院出版社,2002年,第24页。 。人们关于外部世界的信念、人们赖以生存的文化环境,它们已经渗透到人们的日常思维和日常语言之中,因此,胡塞尔的“普遍悬置”是一种理想的状态,任何人都无法达到这种超然状态。舒茨认为生活世界是在没有被加括号的情况下,被社会行动者区分和认知的,这是人们认识生活世界的自然态度。社会世界的行动者不是对社会世界中的现象采取质疑的态度,而是将社会现象作为已知的事实予以接受。舒茨比胡塞尔更加尊重生活世界的复杂性,他的“社会世界”更加强调生活世界的共享性。“我们的世界是为整个人类社群而存在的,而不是为孤立的人而存在的。” 黄光国:《社会科学的理路》,中国人民大学出版社,2006年,第268页。 因此,舒茨的“社会世界是一个主体间性的世界,即我们与其他人共享的世界” [英]尼克 ·库尔德利、[德]安德烈亚斯 ·赫普:《现实的中介化建构》, 刘泱育译,复旦大学出版社,2023年,第22-23页。 。

舒茨将社会世界划分为周遭世界和共同世界,并将其作为社会世界现象学的起点。周遭世界是我们周围的世界,包括我们身处的社会、环境及其中的人和事。共同世界是社会科学家所观察到的社会世界,社会科学家总是置身事外,与被观察者之间没有互动关系,因此在社会科学家那里,共同世界只是用概念建构的世界。舒茨鼓励社会科学家将社会世界回溯到周遭世界,以明证性的生活世界为基础来修正共同世界的概念。

库尔德利将社会世界引入到传播学领域,并在数字化、智能化的背景下对社会世界进行了重新思考。库尔德利指出:“无论社会世界看起来多么复杂和不透明,它仍然是人类行动能够解释和理解的东西。实际上,社会世界在某种意义上是通过这些解释和理解建立起来的一种构造。” [英]尼克 ·库尔德利、[德]安德烈亚斯 ·赫普:《现实的中介化建构》, 刘泱育译,复旦大学出版社,2023年,第7页。 库尔德利承认社会世界具有复杂性和矛盾性,社会世界是人类生活的经验世界,它对人类来说具有客观实在性;但社会世界并非事先给定的,它是人类共同参与建构的结果,而“理解和传播”是建构社会世界的重要手段。库尔德利最大的贡献在于,他将媒介和传播引入社会世界,认为传播是建构社会世界的核心手段,它为社会世界创造出意义和价值。

(二)数字化、智能化背景下社会世界的结构再造

社会世界中的每个人都不是孤立存在的,我们需要和他人打交道、参与他人的生活。“作为个体的我们”首先必须参与社会世界,而我们的参与又会改变社会世界。因此,社会世界是我们感知的经验世界,是我们与他人直接或间接协商所形成的世界,其中充满着主体主动架构与运作的过程和结果。总之,社会世界是我们人类体验的社会关系的主体间性领域,是人们以非对象化的态度介入的生活领域。“哈贝马斯把生活世界分解为文化、社会与个体三个领域。文化被理解为知识的储备库,人们日常交往的背景共识和知识来源;社会是规范调节的社会秩序和人际关系;个人是人的情感和认知结构构成的自我认同。现代社会生活世界是一个由文化、社会和个人相互关联的复合体。” 俞吾金:《现代性现象学》,上海社会科学院出版社,2002年,第98页。 沿着哈贝马斯的思路,我们可以对社会世界做进一步的理解:首先,社会世界是人类共同建构的社会现实,现有的社会世界是每个人生活的前提和基础,或者说每个人都拥有特定文化赋予他的“文化铅板”。“社会世界早在我們生前就已经存在,并且当个体离世后它仍继续存在”, [英]尼克 ·库尔德利、[德]安德烈亚斯 ·赫普:《现实的中介化建构》,刘泱育译,复旦大学出版社,2023年,第7页。 对于个体来说社会世界具有某种程度的客观性。其次,我们拥有身体且只能通过身体在社会世界中活动,反之社会世界就是环绕在“具体的人”身边的社会关系、社会行为和环境要素的结合,所以说日常生活是社会世界的基础。再次,社会世界的构成要素始终在变化,主体的认知水平和认知环境也在变化,我们参与社会世界并且改造着社会世界,因此,社会世界具有鲜明的“主体间性”,它是主体之间建构与再建构的过程或结果。总之,社会世界是人类共同参与创造的世界,也是一个始终对人类保持开放的世界。

传统的日常生活是在自然空间内展开的,人类正是在日常生活的基础上建构了社会世界。随着大数据、人工智能等技术的发展,数字空间越来越成为人类生活的第三空间,人类的政治关系、社会关系、生产关系和现实利益等,都在迅速向数字空间转移。今天的数字空间既是对自然空间的映射和复制,也是对自然空间的加工和超越。数据技术、人工智能不断改善数字社会空间,人类的居住场景、生活场景等不断被重塑,人类不仅延伸了自然生活,而且也创造出更多的数字生活,同时自然生活和数字生活更加紧密地融合、链接在一起。日常生活是社会世界建构的基础,与人类日常生活的复杂化相对应,人类的社会世界也变得更加丰富多彩。从结构上来看,现代社会世界包括自然空间内的社会世界、数字空间内的社会世界以及自然社会世界与数字社会世界的融合。传统社会世界的主导关系是人与人的关系,数字化、智能化孵化了机器的智能,人与物、物与物的关系正在显示出更加重要的地位,社会世界正在发生一场深刻的变革。

二、机器觉醒冲击社会世界的关系与秩序

生活世界是经典现象学中最具阐释力的概念,胡塞尔之后的很多思想家都从生活世界得到启发,他们的思想均不同程度地和生活世界保持着亲缘关系,如舒茨、海德格尔、维特根斯坦、哈贝马斯,等等。生活世界是人类理解和建构的世界,它是日常生活最底层、最全面的基础环境,也是人类一切行为、意识和成就的土壤,它规定着人类存在的本质和意义。生活世界是个体对生存环境的感知和建构,社会世界是不同个体眼中的“共同世界”,其中包含特定的文化传统、生活方式和伦理习惯,这些是人群世代延续的根基。

现象学中提到的社会世界是人类日常生活的世界,它在我们出生之前就已经存在,并在我们死亡之后仍然存在,他人及前辈总将它解释成“一个有组织的世界”。对于普通人来说,社会世界是基本的和最高的实在,成年人总是以“自然的态度”视其为理所当然和毋庸置疑。社会世界不是一成不变的,它总是在主体与主体、主体与环境的互动中理解与再理解、建构与再建构。数字技术、人工智能使机器逐渐拥有智慧,社会世界中的社会关系不再局限于人的关系,人与物、物与物的关系不断被再造和强化,社会场景变得更加复杂、智能和可感。同时,因为社会场景、社会关系的重构,社会秩序出现了失序和混乱,新的社会秩序也处在不断建构之中。

(一)社会关系中“物”的主体性不断被强化

客观世界虽然是客观的、唯一的,但社会世界的建构却是多样的;相互交往的人的“共识程度”不同,他们在头脑中建构的社会世界也不同。社会世界不是一个静止的、凝固的世界,而是一个主体间关联的世界,是不断建构与再建构的组织化世界。涂尔干(Emile Durkheim)将“社会事实”确立为社会学的研究对象,他认为社会是人类的行为和想象构成的事实,因此,社会事实可被看成社会世界的雏形,它为社会世界提供了最基础的理解。社会事实的一个经典范例就是“集体表象”。“作为一个群体的集体意识的状态,集体表象显示出该群体是如何想象自己及其周围环境的。” [英]帕特里克 ·贝尔特:《二十世纪的社会理论》,瞿铁鹏译,上海译文出版社,2005年,第6页。 宗教、道德、法律、社团、协会、语言以及服装样式等属于社会事实的范畴,他们对社会成员具有强制性和胁迫性的力量。

涂尔干基于“面对面”给社会下定义,因此,在涂尔干那里社会运转建立在人际关系之上。社会学家拉图尔(Bruno Latour)指出了涂尔干的漏洞,即涂尔干的社会只强调了人与人之间的直接交流,忽视了社会关系的达成需要经由“技术中介”。拉图尔认为“社会”是社会学家虚构的概念,在它之下“掩盖了真实的物质组合” [英]尼克 ·库尔德利、[德]安德烈亚斯 ·赫普:《现实的中介化建构》,刘泱育译,复旦大学出版社,2023年,第2页。 。库尔德利试图引入“媒体中介”来修补“社会”概念,他在某种程度上将“社会”等同于“社会世界”,认为社会世界是在“媒体中介”的基础上被建构的。拉图尔和库尔德利都注意到社会世界的“物质性基础”,看到了媒介在社会世界建构中的关键作用,即建构社会环境和生成社会意义。在他们那里物质或技术得到了重视,但物质和技术的主体性还没有受到关注。

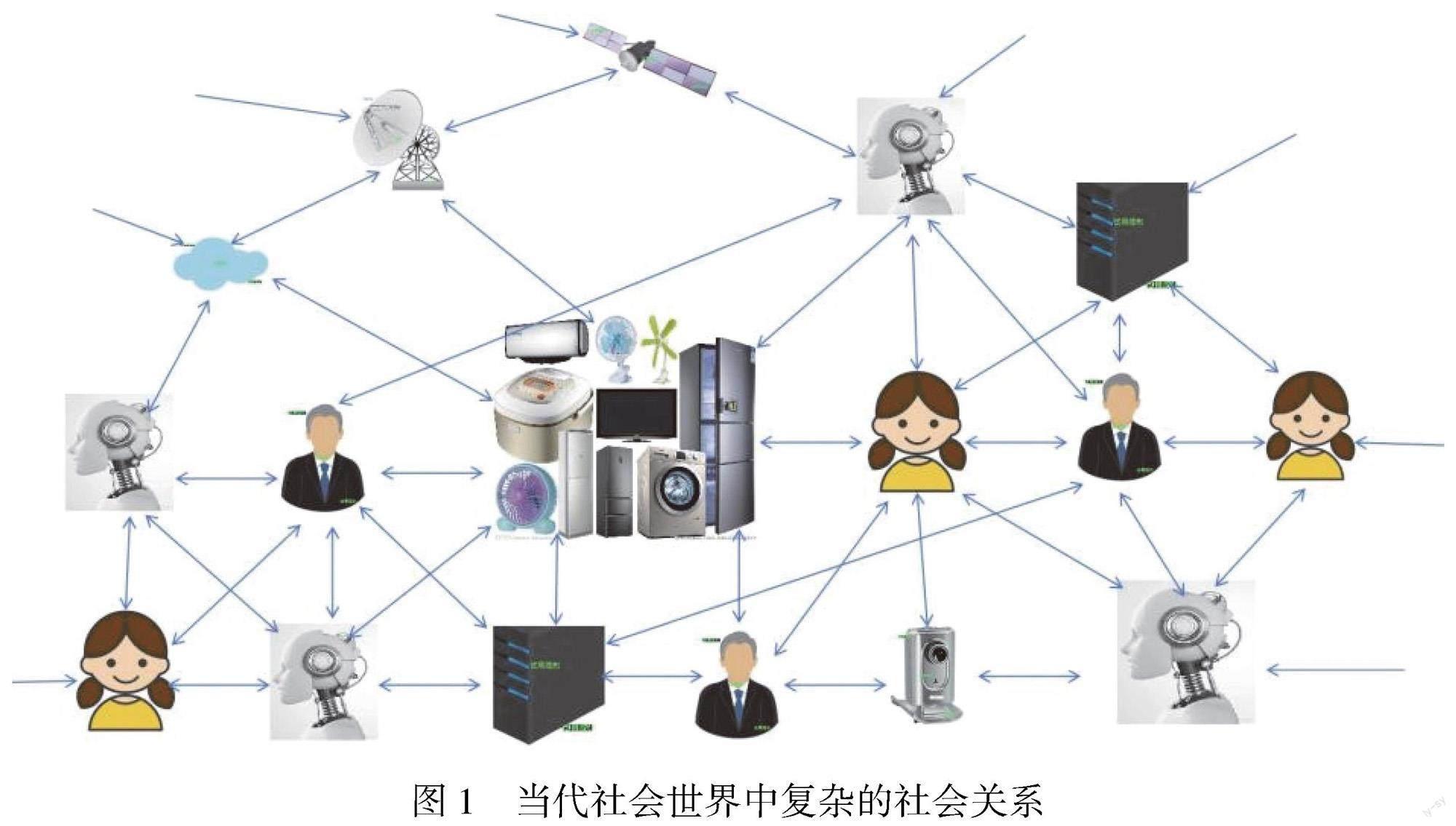

随着数字化、智能化的深入,“物”逐渐部分复制人的智慧,社会世界中的社会关系不再仅限于人与人的关系,人与物、物与物的关系开始得到显现,“物”逐渐在社会世界中获得了“主体性”(如图1所示)。首先,数字化、智能化改造了社会世界的环境,人类日常生活的背景出现了前所未有的变化,日常生活获得了更加广阔的表现舞台。其次,数字技术正在使“物”渐次苏醒,在“万物互联”的数字社会世界,“物”显示出极大的构造力和不确定性。当接入互联网的“物”,如道路、建筑等基础设施,冰箱、电视和空调等家用电器,手表、眼镜和配饰等穿戴设备……逐渐具有了智能、智慧,社会关系的主体不再仅限于“人”,“物”逐渐在社会世界建构中崭露出“主体性”。

“人类一直有一个最古老的梦想:有一天,我们不需要做任何事情就能实现所有的物质梦想,而且可以自由追求我们的兴趣、乐趣或激情。” [美]埃里克 ·布莱恩约弗森、安德鲁 ·麦卡菲:《第二次机器革命》,蒋永军译,中信出版社,2014年,第283页。 人类为了追求乌托邦的幸福生活,一直在寻找先进的、能够替代人类劳动的工具。工业革命使机器大力士登上了历史舞台,机器帮助人类实现了力量的延伸;信息革命创造了“灵长类机器人”,人们终于可以指使机器帮助自己思考。人工智能就是模拟、延伸和扩张人的智慧,最终目标就是要让机器取代人去完成更加复杂的工作,目前人工智能主要包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。人工智能可区分为弱人工智能和强人工智能两种。弱人工智能认为,计算机只是由人设计制造的,它只能部分取代人的智力,而且是在人为设定的程序中运行。弱人工智能主要解决的是单项的机器智能,如会下棋的AlphaGo,以及人脸识别、机器翻译等。强人工智能是具有自我意识,能够适应并应对外部挑战的人工智能;强人工智能能够复制甚至超越人的整体智慧。强人工智能有两个演化路径,一种路径是计算机仅仅模拟人的智慧,逐渐拥有人的智慧和情感,并具备独立判断和推理能力;另一种路径是计算机逐渐偏离了人类智慧的轨道,进而发展出一种只属于机器的知觉和意识。因此,人工智能的发展最终使机器开始觉醒,人类将越来越需要与智能机器打交道,社会关系中人与物、物与物的关系开始凸显,机器逐渐在社会世界获得了“主体性身份”。人类最初的梦想是创造机器、奴役机器,目的是使机器为人类创造更加美好的生活,然而,当机器逐渐智能化后,人类的日常生活将变得更加局促和不安。

(二)机器的渐次觉醒与社会秩序的重新生成

现象学社会学认为,传统社会世界是理解和解释的产物,是人类共同心智的一种建构。数字社会世界不再是单纯的心智促成的,它需要依赖更多的基础设施和软件资源。社会世界是人类日常生活的世界,社会世界必须具有某种秩序,人类生活才能有序展开。社会秩序是比较稳定的相互依存关系,传统社会秩序既体现出个体、群体和组织之间的依存,也体现出人与物化环境之间的依存,但“人与人的关系”是传统社会秩序的主导。随着数字技术和人工智能的快速进化,数字空间内的相互依存关系发生了重大变化,基础设施与应用软件的智能不断增加,它们在社会世界中的“主体性”快速强化,智能化的机器深刻影响着数字空间的社会秩序。数字空间的社会秩序受制于基础设施和算法专制,数字空间正在围绕“智能机器”形成新的社会秩序。

社会世界是由不同的、离散的实体组成的,数字环境下的实体既包括实体人、数字人,也包括逐渐智能化的基础设施。自然环境是人类诞生之前的生存环境,数字环境却是人类自己创造的机器环境。数字空间是硬件和软件相互链接创造的空间,处于网络底层的基础硬件和系统软件就是基础设施,基础设施一旦搭建完成就具有某种强制性,它们更容易脱离传统文化和道德规范的制约。目前电脑网络已经进化到Web3.0,移动网络正在由5G向6G演变,马斯克的“星链计划”则企图建立更加“泛在的”空基网络。传统社会世界是人类在现实交往中所建构、感知的生活世界,社会秩序是在主体间相互作用、相互影响后形成的,而且这种社会秩序还会在新的交往中建构和再建构。数字空间内的基础设施则直接干预用户的关系建构,人们的交往关系受制于骨干网、城域网和局域网的内部结构和软件支撑。如人们的数字交往受到“防火墙”“关键词”等的限制,社交机器人左右公众情绪,算法推荐霸占更多的“脑内存”……基础设施和应用软件的所有权,这些都在相当程度上决定着社会秩序的选择。

基于数字基础设置和系统软件的社会世界,是人与机器之间的“互型”和“互型之互型”,是人和智能机器建构与再建构的结果。2007年苹果公司发布了手机iPhone1,从此彻底改变了人与手机的关系。iPhone1之前的手机功能均依据特定的运用场景,即现实生活中需要手机的某种功能,手机供应商就按照这种功能要求设计相关软件。苹果手机则放弃了具体场景的设计,通过安装多种类型的传感器(如温度、照度、位置等),使手机彻底模拟人体的特征,手机终于成为通用智能机器。目前苹果手机已经进化到iPhone15,手机功能越来越强大,它已经成为人类离不开的“数字器官”。当人类越来越消融在数字基础设施中时,基础设施就成为社会秩序的设计者和维护者,人类进入数字环境只能按照底层规划进行交往。随着网络的数据化、智能化的不断增强,人类本有的“心智”在社会秩序建构中快速被弱化。你进入的是4G还是5G、6G,决定着你在数字空间中的生存方式,也决定着你所面对的周遭世界的秩序。你联结的互联网是否有“墙”,墻的高度如何等,也是你数字生活秩序的重要指标。基础设施对人类生活和社会秩序的干预是强大的,它不会理会作为个体人的感受,而是按照设定的程序建构环境、规划秩序。

数字社会秩序不仅受到基础设施的影响,而且还面临着更加多元的算法专制的挑战。在网络社会空间中,人类建立了众多社区,然而这些社区都在隐形的算法监控之下。数字空间内的系统软件、应用软件等具有强大的计算能力,算法使数字公民们变得可识别和可检索,机器及其幕后黑手可以任意获取大量匿名数据,进而消除个体的匿名身份。传统社会秩序是在相互协调、妥协中形成的,社会生活方式和价值观具有多元性,社会秩序的形成是多元价值观竞争的结果。社会生活的每个层级、社会关系的每个节点,他们都是一种有机的、动态的组合,或者说我们每种生活方式都有某种程度的社会秩序。不同秩序需要支付不同的成本,也会获得不同的收益。在数字化、智能化环境下,五花八门的软件主导着秩序效益,普通人选择的只能是机器给予的秩序,传统社会世界的伦理和道德极易被“删除”。

在算法监控下,机器操控了我们的心智,我们的社会关系被机器主导,我们的工作环境被机器设计,我们的社会利益被机器分配……机器成为人类器官的组成部分,但这些新器官的支配权不完全属于人类本身。人们在信息茧房和算法世界中,获取的海量信息挑战大脑容量的极限,身体需要在多任务中不断切换,工作和生活中出错的概率大大增加,传统价值观被机器所排挤。人类需要体验社会生活,但它的前提是社会秩序,没有秩序人类将陷入混乱状态。这里的秩序“是指在特定条件下能够维持最低水平的稳定性的较高维度的‘协议’” [英]尼克 ·库尔德利、[德]安德烈亚斯 ·赫普:《现实的中介化建构》,刘泱育译,复旦大学出版社,2023年,第234页。 。数据已经渗透到日常生活的全过程,基础设施和数据算法掌控了社会秩序,它们成为数字空间的强制力。

三、权力、资本和算法的合谋与社会世界的殖民化

生活世界的一般结构是:“一方面是事物与世界。另一方面是对事物的意识” [德]胡塞尔:《欧洲科学的危机与超越论的现象学》,王炳文译,商务印书馆,2001年,第179页。 。生活世界首先表现的是事物全体在“时间-空间”上的存在,其次是对“世界之存在”的现实体验和确认。胡塞尔是基于面对面的交流来看待生活世界的,哈贝马斯则从语言的角度来审视生活世界,它认为生活世界是以语言为媒介建构的、以交往行为来调节的世界。哈贝马斯发现资本主义现代化加重了生活世界的殖民化。“现代化的资本主义模式是以生活世界符号化结构的扭曲和物化为标志的,生活世界受制于从金钱和权力中派生的,并变得自主的亚系统的命令。” 汪行福:《走出时代的困境》,上海社会科学院出版社,2000年,第257页。 资本主义的发展使经济和国家从社会世界统一体中分化出来,并逐渐演化成一种具有严密组织和结构的亚系统,亚系统中行为关系的协调不再是相互理解和交往共识,权力的惩戒和金钱的报酬成为行为关系的调节模式。资本和权力对社会世界的侵蚀,使社会系统变得日益复杂和扩张,最终形成了社会系统对社会世界的控制,即出现了社会世界的殖民化。

传统社会世界是不同社群相互理解的、独特的、稳固的世界,地球不同角落的群体感知的社会世界各具特色。资本和技术的发展,打开了社会世界的边界、破坏了社会世界的稳定,世界各地的社会世界不断融合,出现了“山川异域,风月同天”的景象。数字社会世界的出现,更加强化了社会世界的包容性,人类生活在更大范围内趋向统一。胡塞尔提出生活世界,是为了克服“欧洲科学的危机”,目的是重建人与世界的关系、重建人类的精神生活。然而,现实世界发展没有给社会世界留下机会,资本主义的发展使社会世界更加被殖民化。当代社会世界是数字算法支配的世界,权力、资本与算法的合谋,使社会世界被严重殖民化,社会世界原有的独立、自由、开放、协商等价值观不断被抛弃。

(一)资本拜物教将芸芸众生逼进算法困境

数字空间是权力、资本和技术共同缔造的数字空间,数字空间可划分为两类:数字物理空间和数字社会空间。数字物理空间是由政府和资本共同谋划的,权力在数字物理空间建设中占主导地位,但数字物理空间的运营需要依靠市场力量。数字社会空间的建设则是由资本主导的,五花八门的服务提供商为用户营造出各种不同的社区。总之,资本在数字空间生产中占据重要的力量,随着数字社会世界的不断丰富,资本在数字社会世界中的地位不断被强化。数字空间是由硬件和软件共同搭建的,数字物理空间只是一些原始的“土地”,而资本帮助我们在数字土地上建设了“数字家园”,并将引导和规训着我们进入特定的社区。早期自由竞争的资本向公众许诺“解放和自由”,随着数字产业的发展、数字资本的壮大,数字空间内弥散着浓烈的资本拜物教气息,资本以更加强势的姿态干预社会世界,并越来越体现出它对社会世界的殖民化越来越明显。

在自然社会世界,自然环境的变化是非功利性的、外在于人的,因此人在与环境的互动中拥有主动权。在数字社会世界,数字环境是有智能和记忆的,人在与数字环境打交道时,直观感觉是跨越了时空障碍,实现了人体的全方位延伸。然而,当人们享受数字技术带来的资源配置效率时,我们越来越陷入算法困境和信息茧房中。智能算法将“自然人”塑造成一个个“数字人”,然后根据不同人的兴趣,全天候定点推送海量信息。人类原有的具身的、质性的、丰富的日常经验被排挤、被抽象,手指在智能手机上的点击、眼睛在数字空间内的游移取代了我们对自然世界的具身化接触,取代了我们对自然日常生活的真实感知。蜂拥而来的碎片化信息占领了大脑的内存、耗散了我们的注意力,我们失去了隐私、失去了自由、失去了从容,躲在暗处的算法将我们异化为流水线上的商业资源,很多人在数字社会世界成了各种商业成就的底层数据。数字空间的社交也出现了“数字化扭曲”现象,修图软件装饰着我们“理想中的自我”,社会审美不再基于具身潜质,而是更加倾向于数字化妆,倾向于商业软件给我们设定的数字脸谱。

资本曾经为我们创造了丰富多彩的现代生活,但资本的本性是逐利的。资本和技术在数字空间实现了深度联姻,技术延伸到哪里,市场就开拓到哪里,资本的触角就延伸到哪里。数字技术表面上是中立的工具,但技术总是被资本和权力掌控,成为资本和权力的帮凶。传统的剥削是面对面的剥削,工人能够直接看到资本家的贪婪和疯狂;数字世界的剥削超越了古典政治经济学,资本隐身到机器和程序的幕后,无形的算法、冷酷的程序走到了前台。困在算法中的芸芸众生,他们在与机器和程序的螺旋竞争中不断加速,生命和生活都牺牲给了数字GDP,却常常看不清资本背后的人。因此,数字时代平台赚得盆满钵满,资本家很有钱而打工人很缺钱。因为拼命和智能机器进行体力竞赛,以家园为中心的传统社会世界被连根拔起,脚步不断加速的人们很少思考社会正义,而是更加抱怨自己跑得不够快、工作得不够高效。随着ChatGPT、文心一言等语言大模型的出现,机器正在以更加强势的姿态威胁人类,或许在未来生活中我們要和机器共享社会世界,社会世界的意义不再围绕“人”来建构,而是围绕人和机器两个轴心运转。当人们在讨论强人工智能时,有识之士更是看到了硅基生命对碳基生命的挑战。

(二)数字政治学正在建造万能的圆形监狱

1785年,英国哲学家边沁(Jeremy Bentham)提出了圆形监狱(panopticon)的概念。圆形监狱的设计思路是:整个监狱由中央塔楼和四周环形的囚室组成;环形监狱的圆心是一个用于监视的中央塔楼,所有囚室呈圆形环绕在中央塔楼四周;每个囚室均设计有一前一后两扇窗户,一扇窗户朝向中央瞭望塔,另一扇背对塔楼的窗户作为透光之用;监视塔楼装有百叶窗,囚徒不知道监视者何时实施监视。设计圆形监狱的目的是:位于中心位置的监视者可以监督所有犯人的一举一动,而全体犯人却不知道他们是否受到监视,也不知道他们何时会受到监视。圆形监狱重点不在于“监视”,而是让罪犯产生“被监视”的心理状态,从而使他们在日常生活中循规蹈矩,自我规训地去做权力认可的事情。福柯则创造了“全景敞视”的概念,用以阐释17世纪在城市瘟疫防治中的隔离与监督。福柯认为在全景敞视的空间里,“每个人都被镶嵌在一个固定的位置,任何微小的活動都受到监视,任何情况都被记录下来,权力根据一种连续等级体制统一地运作着,每个人都被不断地探找、检查和分类,划入活人、病人或死人的范畴。所有这一切构成了规训机制的一种微缩模式。” [法]米歇尔 ·福柯:《规训与惩罚》,刘北成、杨远婴译,三联书店,2012年,第221页。

圆形监狱的容量是有限的,它所监视的对象是小群体;全景敞视需要支付大量的物质和人工成本。然而,在大数据和人工智能背景下,圆形监狱正在被移植到数字空间,全面渗透到我们的社会世界,使极权主义的幻想更容易实现。在数字空间内,圆形监狱的物质外壳被抛弃了,其监视理念却被保留了下来。数字社会世界是在数字空间内展开的人类生活,它包括人与数字空间的联结、人的数字人格的形成、人与智能机器的关系等。在数字空间内,美欧等国更加注重对基础设施的投入,通过“根服务器”获取网络数据、建立数字霸权;世界各地的城市治理更加数据化、智能化,智慧城市大量记录城市人与物的交往轨迹;城市居民的家庭和生活全面数据化,社会世界成为数据符号构建的世界。社会世界的所有活动都在数据化,智慧城市的显示屏上既显示出城市的宏观背景,也能精细显示出每个生命的运动状态。在日常的社会世界,我们需要和各种各样的电子公务员和电子服务员打交道。资本和权力打造的各种形象的电子人,以更加隐蔽和精巧的方式对社会世界进行着殖民。

数字技术、人工智能的发展,使原先自由的、丰富的、质性的日常经验不断被抽象,有可能导致人类的精神生活愈加贫瘠而颓败,人们在日常生活中的隐私可能被全方位窥探。传统社会世界传承的习俗、伦理、道德等,正在丧失原有的活力和张力,人们在人工智能的规训下过着统一的、模式化的虚拟生活,人类的肉体在“数字沉迷”中逐渐受到摧残并可能面临退化。“不受个人意愿控制的经济和政治系统不仅已经独立于相互理解的生活世界,而且在塑造现代社会的特性中起着越来越重要的作用。” 俞吾金:《现代性现象学》,上海社会科学院出版社,2002年,第99页。 当我们从资本主义、国家主义的视角望去,商业强权、制度强权、社会暴力极易泛滥,社会世界的殖民化呈现快速扩张的趋势。

四、总 结

科学技术不断向人类兑现物质性许诺,机器算法、人工智能更是构建了一个“美丽新世界”。面对日新月异、不断加速的社会世界,人类过度沉迷于科技创造的神话,导致我们在技术的轨道上低头狂奔。当科学主义过于彰显的时候,传统社会的自由、开放和协商的价值观被排挤,资本、权力和技术合谋实施了对社会世界的殖民。人工智能可以加快文明发展的速度,但它也潜藏着诸多危机和不确定性。面对社会世界的失序和被殖民,人类需要保持足够的理智和谨慎,有效节制和监控机器智慧的演化,方能始终保持人类在社会世界中的核心地位。

〔责任编辑:李海中〕

Evolution of Order in the Digital Space, Artificial Intelligence, and the Social World

LUO Zhenglin

The cyberspace created by digital technology is a digital realm parallel to the natural world. As humans increasingly migrate to this digital space, the social world, where human life unfolds, also extends into the digital realm. The social world represents the experiential world we perceive, a shared world that we collectively construct through negotiation with others. Digital technology and artificial intelligence have endowed machines with intelligence, altering the landscape of social relationships within the social world. Social relationships are no longer confined solely to interactions among humans; instead, relationships between humans and objects and between objects themselves are continuously reshaped and strengthened, emphasizing the notion of “object agency” within the social world.As the social world is constructed around two central axes—humans and machines—its order becomes disrupted and chaotic. Traditional values like freedom, openness, and negotiation are abandoned, and capitalism and power accelerate their colonization of the social world. Faced with this disorder and colonization of the social world, humanity must maintain a sufficient level of reason and caution, effectively regulating and monitoring the evolution of machine intelligence to ensure that humans continue to occupy a central position within the social world.