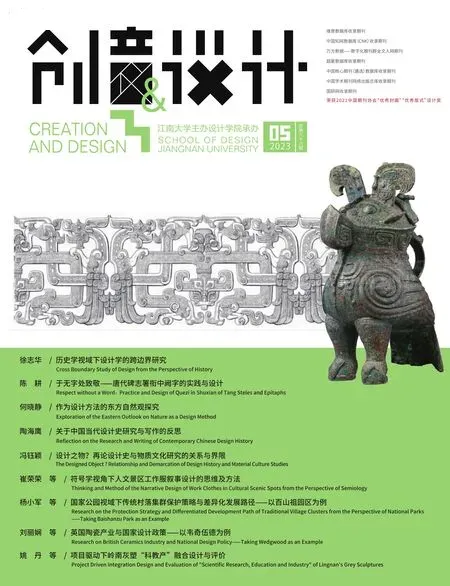

斯基泰文化影响下的晋系青铜器羽翼纹设计思想探析

文/范 伟,张俊燕(太原理工大学艺术学院)

纹样不仅具有装饰功能,其背后还蕴含了一定的文化形态或设计思维。晋国青铜器作为晋国文化艺术的重要载体,其纹饰在“晋系”青铜器(晋国、晋式、三晋青铜器)[1]的各类装饰中极富特色。在众多的青铜器纹饰中,羽翼纹饰是晋系青铜器装饰中的常见纹样,出现于有翼神兽两侧以及纹饰中,是使用范围广、流行时间长的艺术主题。根据现有资料可以发现,羽翼纹在不同时期、不同地域所展现的风貌不尽相同。在进入春秋中晚期以后,晋系青铜器上的羽翼纹更是以其极强的写实性体现出不同于华夏上古均衡、对称、写意的独特造型。然而该纹样的题材与造型风格却广泛见于斯基泰艺术,其缘由发人深思,其背后的设计思想值得探究。

一、斯基泰文化与晋文化的关联概述

斯基泰——欧亚草原早期游牧民族中最为著名的一支,我国 《史记》、《汉书》中称之为塞种、尖帽塞人或萨迦人。其文化概念有广义与狭义之分,广义的“斯基泰文化”泛指欧亚草原地带类似于动物纹风格的文化遗存,而狭义的“斯基泰文化”则指其文化起源地黑海北岸及其周围地区。本文探讨的相关概念为前者。形成于公元前5世纪以后的斯基泰艺术风格以其丰富多彩的动物纹风格著称于世,并普遍出现于装饰精美图案的金银器。其纹饰特点为:早期题材多为自然界存在的动物,例如鹿、猫科动物、螺旋喙鹰等。到古典斯基泰阶段,许多动物被刻画为虚幻神兽,包括格里芬,带翅膀的公羊、老虎等,动物组合多样,常出现互相搏斗和吞咬的场景[2]。

斯基泰文化与晋文化的交流由来已久。东周时期,戎狄将斯基泰艺术风格带入我国中原地区,巴泽雷克墓葬中发现的“山字纹铜镜和丝织品”即是证明二者文化交流的证据[3]。在巴泽雷克文化出土的中国制造的器物,有源自南方的丝绸、丝绵、丝绣等物,甚至还发现楚式镜,以上均说明当时斯基泰文化已经深入到中国腹地。许多地区的铜器造型或纹饰不同程度地吸收了斯基泰艺术中的特征,例如在我国的新疆、宁夏和甘肃地区,蒙古草原和与蒙古草原邻近的我国东北地区,黄河流域的陕西、山西和河北的北部,很多北方民族的出土物,有类似的艺术表现[4]。

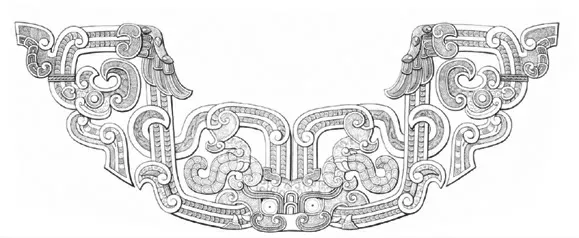

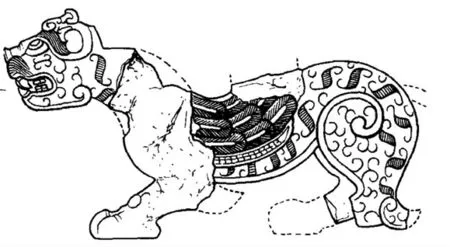

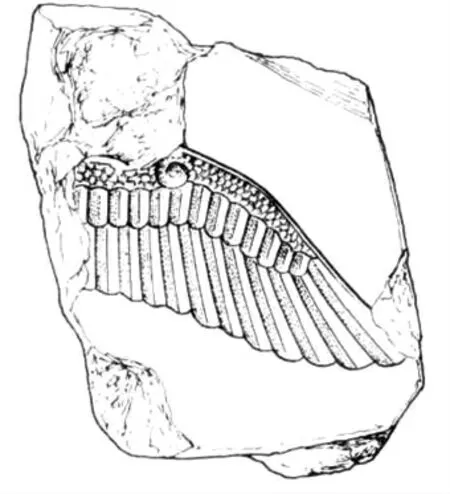

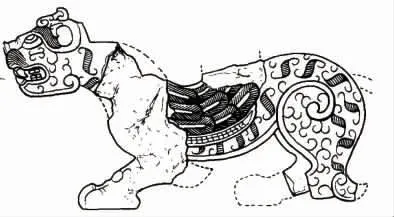

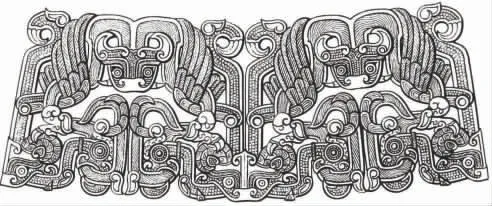

其实华夏文化与天山、阿尔泰山以西古代文化至少在商代就有互相交流的实例,春秋时期这种交流继续深化。同时期的大致新田时期,侯马陶范上出现了大量的鸟首兽身凤鸟、双脚双耳鹰、双角双翅龙、双角虎或双翅虎造型以及大量羽翼纹陶范,同样也广泛出现在这一时期的晋国铜器上[5]。可以看出在这种独具特色的纹样类型中,双翅或羽翼纹饰成为它们常见特征,例如饕餮衔龙纹陶范(见图1)[5]、饕餮衔凤纹饰(见图2)[6]、虎形陶范(见图3)[7]、羽翼纹陶范(见图4)[6]、鸮尊(见图5)[6]、凤纽镈(见图6)[6]等。这些晋国铜器和侯马陶范上的翅膀造型或羽翼纹“与华夏上古造型艺术中讲究均衡、对称、写意的传统做法大异其趣,同时也为晋以外列国所罕见”[6],但与格里芬的翅膀(见图7,8)有着惊人的相似,在环地中海东岸至中亚广大地区的古代艺术中极其普遍[5]。羽翼纹这一独树一帜的装饰纹样以及装饰手法具有显著的地域性以及时间性,蕴藏着晋人独特的审美设计思维,是具有群体性、倾向性的设计行为,在创新与衍变过程中,承达了晋系青铜器纹样独具的设计演化特质,推动晋系青铜器走向辉煌。

图1 饕餮衔龙纹陶范

图2 饕餮衔凤纹饰

图3 虎形陶范

图4 羽翼纹陶范

图5 鸮尊

图7 鹰首格里芬造型

图8 乌克兰出土包金剑鞘局部纹样

二、斯基泰文化对晋系青铜器羽翼纹的影响及其衍变特征

本文收集整理了《侯马陶范艺术》[5]、《晋国青铜器艺术图鉴》[6]、《侯马铸铜遗址》[7]以及山西省博物馆及青铜馆分馆、太原市青铜博物馆以及晋国博物馆内青铜器、纹饰陶范,通过前期整理发现羽翼纹的数量颇为可观且同类型羽翼纹饰较多,因此笔者就其中不同时期的76 件典型纹样(包括平面和立体两种纹样)进行分析。

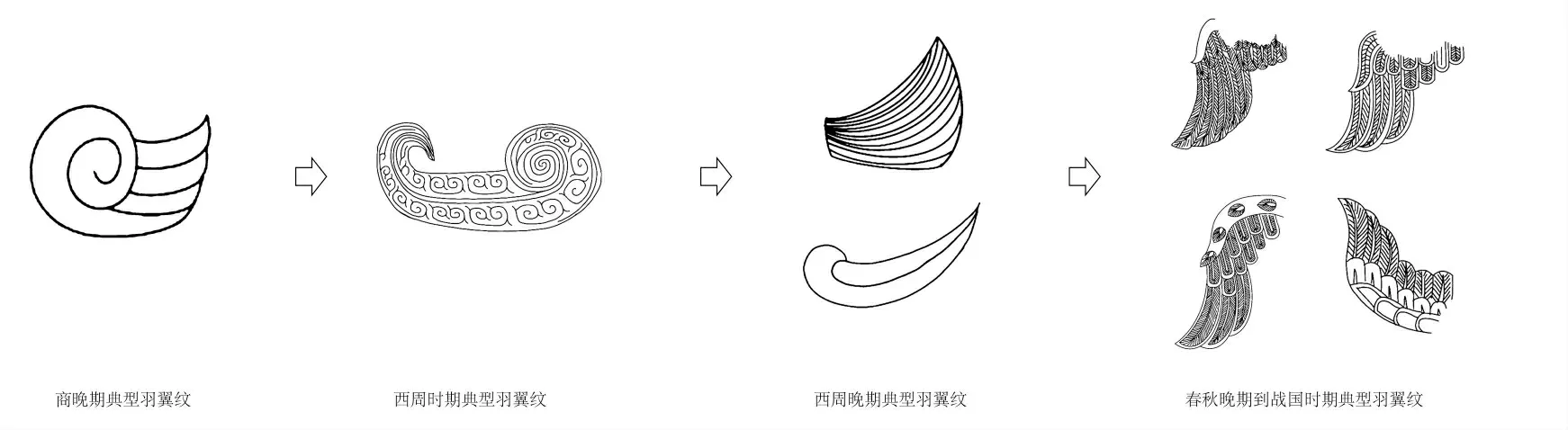

笔者将羽翼纹饰主要分为饕餮羽翼、凤鸟羽翼、龙羽翼、鸮(或鹰)羽翼、鸭羽翼、虎羽翼、动物组合纹中的羽翼(饕餮衔龙、饕餮衔凤、龙凤缠绕、夔龙虺蛇)、人兽合体形象中的羽翼以及尚未被确定的陶范残块中的羽翼。其中以幻想动物凤鸟、龙、饕餮等幻想动物纹的数量最多,占样本总量的56%。其次占比较大的为鸭、虎、鸮(鹰)类写实动物的羽翼达25%,另外动物组合纹样中的羽翼也占有一定比例(12%)。可以看出,商周时期,羽翼常伴随饕餮,凤鸟、龙、虺等幻想动物纹以及鸮等传统动物主题出现,春秋战国时期,羽翼还被广泛运用其他本无双翼的动物造型中,如虎、人物也纷纷被插上翅膀,羽翼纹的演化基本经历了商周时期的抽象化、平面化,到春秋中晚期最终发展成为兼具写实性、立体化与装饰性的晋系写实羽翼纹,体现出极高的铸造工艺(见图9),为探究晋系青铜器上的羽翼纹饰的时代特点与内在动因,下文将对晋系青铜器纹饰在各历史时期的造型衍变展开分析。

图9 羽翼纹衍变

商晚期,羽翼纹饰大多被刻画成平面纹饰,从现存资料中的羽翼纹中可看出,该时期的羽翼纹特征明显,刻画细腻,其内部装饰纹样呈现出该时期纹饰普遍程式化、秩序美的特点。其主体造型题材常常搭配商周传统凤鸟、虺、鸮等动物题材出现,体现出对传统艺术风格的继承性特点。羽翼纹并未形成晋系自身特点,如出土于石楼县二郎坡村的鸮卣(见图10)。该铜器的鼓腹下饰有卷曲羽翼纹一对,羽翼纹仅以简单流畅的线条刻画。此类型羽翼纹在妇好墓出土的鸮尊也有出现(见图11)。

图10 鸮卣

图11 妇好墓鸮尊

西周时期,大量神话动物纹逐渐被几何纹样替代,盛行夔纹、窃曲纹等变形的动物纹构成的二方连续几何纹,纹饰整体趋于质朴,而鸟纹占有举足轻重的地位。彼时的晋国作为西周的诸侯国秉承周朝礼制,因此有鸟纹以及鸟形象铜器的出土,羽翼纹随着凤鸟纹的盛行而广泛出现在晋系青铜器礼器中。曲沃北赵晋侯墓出土的西周中期祭祀礼器——晋侯鸟尊(见图12),该尊主体造型为凤鸟形,凤鸟身体两侧饰有两翼,并以阴线浅刻的曲线勾勒出其轮廓造型,流畅活泼,内饰连续重复的云纹,呈现出明暗、虚实对比等视觉效果。背部器盖上的小鸟亦刻画出了双翼造型,羽翼外形同主体凤鸟羽翼相似,但羽翼内部刻画仅用线条描绘。同墓葬出土的鸟盖盉,盖上铸一卧状凤鸟,凤鸟两侧生翼,双翼整体虽小巧、简朴,但内部曲线间隔均匀,亦勾勒出展翅欲飞之态。

图12 晋侯鸟尊

春秋中期,晋国同其他诸侯国一样仍受到宗周文化及传统审美意识的影响。青铜器纹饰常见二方连续、四方连续的几何纹,纹饰图案相互连接如网。动物纹饰则塑造呆板,多浅线平雕[5]。从现有文献资料来看,虽然该时期晋国无典型的羽翼纹饰或造型器,但从同时期其他诸侯国铜器的羽翼纹亦可窥探出该时期该纹样的风格。例如山西省荣河县后土祠出土的齐国“鲍子”青铜镈(见图13),该器兽背饰有双翼,有明显的翅膀外形,其间并无装饰。另外同时期出土于新郑李家楼郑国大墓的莲鹤方壶(见图14),整体呈镂空对称造型,龙的两侧有一卷云形翅,兽首被龙吞噬,翅形硬朗,无纹饰无羽毛等细节,两铜器上的双翼整体造型均表现出简洁、粗犷之风。

图13 “鲍子”青铜镈

图14 莲鹤方壶

春秋晚期晋国青铜艺术发生显著变化,显示出生机勃勃的晋系特色。羽翼纹主体造型题材多样化,商晚期至西周中期盛行的饕餮、夔龙、凤鸟、猛虎、雄鹰被晋人拿来重新塑造,并为它们插上了翅膀,因此羽翼纹总体数量更加丰富。羽翼纹造型特征多样,除单独式羽翼(见图15)、对称式(见图16),相当多的羽翼纹被装饰在勾连缠绕的连续纹样(见图17)和适合纹样中(见图18)。

图15 单独式羽翼

图16 对称式羽翼

图17 连续纹样中的羽翼

图18 适合纹样中的羽翼

此外纹饰塑造手法十分多样化,有平雕、圆雕、复层浮雕等[8]。羽翼纹的塑造也不似以往阴线錾刻而多采用多层浮雕,纹饰逐渐从平面走向立体造型,细节刻画十分具体,栩栩如生,被塑造成写实性极高的羽翼。羽翼纹线条刻画流畅、活泼,动感十足。例如龙凤缠绕纹壶腹部陶范局部图(见图19)[6]。纹饰整理华丽,姿态灵动,羽翅精巧细化,分化出小覆羽、中覆羽以及初级、次级飞羽、羽片、羽轴。值得注意的是它们的风格与斯基泰艺术中的羽翼风格是一致的。不同的是同时期的西方翼兽的翅膀相当大,翅膀的覆羽更加丰富,可以细分为大中小几排,且每一片羽毛都具象写实,而晋系青铜器羽翼纹则小很多,战国之后,此风格的羽翼纹便不再出现。

图19 龙凤缠绕纹壶腹部陶范局部

从上述分析可以看出,晋系青铜器中的羽翼纹饰数量颇为可观,羽翼纹呈现出以下特征:自商末以来,历代西周时期以及春秋战国时期晋系青铜器纹饰中都出现了羽翼纹,其中春秋中晚期到战国早期羽翼纹的晋系风格形成。其一,羽翼从简单轮廓刻画逐渐走向繁缛细腻华丽之风,羽翼中不仅包含翼角、覆羽、羽枝、羽干、羽小枝等部分,且刻画根根分明,即使是羽小枝也清晰可见,无粘连模糊的痕迹,线条流畅刚劲,富有变化,刻画手法多样,体现出极强的“写实性”和极高的铸造工艺。其二,羽翼纹在晋系铜器中表现多样,分立体与平面两种形式。立体羽翼通常被饰于动物铜器两侧。平面纹饰中或出现于两种动物缠绕撕咬的连续纹样中,如蟠螭衔虺、饕餮衔凤,或呈适合纹样。其三,羽翼常常与商周青铜器中的常见动物主题如饕餮、夔龙、凤鸟、猛虎、雄鹰等动物搭配作双翅,可以看出其有一定的继承性。其四,羽翼造型借鉴斯基泰艺术风格中广泛出现的双翅风格,但不同于斯基泰艺术中表现的往往是狮鹭造型有一双大翅膀,晋系青铜器中的翅膀的造型比例、大小和风格明显被“本土化”。例如,斯基泰翼尖朝前大多呈上举状态,羽翼整体略呈S 型,晋系羽翼纹中翅尖则朝后,羽翼的整体形态也不似斯基泰艺术那样呈上举。由此可见,羽翼纹艺术特征受地区文化等因素的影响展现出不同风貌,是不同设计思维的实体化表现。

三、晋系青铜器羽翼纹饰的设计分析

3.1 羽翼纹设计的文化因素分析

羽翼纹是继承本土深厚文化的基础上借鉴外来文化后的融合创新。晋国发端于叔虞封唐,因此周文化是晋文化的主干,又因其独特的地理位置,还包括晋地原有的古国文化和游牧人的戎狄文化,再加之与外域文化的交流,纹饰体现出多元文化融合的特点。这种特点体现在鼎盛时期的晋国青铜器上的动物纹饰,重现了许多商周青铜鼎盛期青铜器的传统艺术题材及形式,例如饕餮、凤鸟、鹰等,太原金胜M251 出土的鸮尊[8]、子之弄鸟尊皆是代表。不同的是,晋系青铜器上的纹样经过改造,用大量几何纹装饰动物身体的各个部位,并给这些动物插上了翅膀。这些翅膀吸收格里芬的羽翼造型特点,繁复细密,多采用复层浮雕,尽显华丽之风,较商周时期的抽象化、静态化,晋系青铜纹饰动物造型多取动态,形象刻画更写实传神。器型方面,商周时期流行的鸟兽尊,例如鸮、鸭、羊等传统动物在晋国青铜器中重现,出现子之弄鸟尊、鸟兽首尊等。以上所述青铜器在晋以外地区,同时期几乎不见此类器物,只是战国以后,肖形尊才陆续有所见[5]。

3.2 羽翼纹饰设计的社会思想分析

晋国自古以来就是多民族的诸侯国,其发展历史更是进一步兼收并蓄的民族融合。其“融合”思想广泛影响了晋人的方方面面,充斥着晋国社会。

晋国建立之初,在面临北方戎狄的政治威胁而制定的“和戎狄”策略[9],促进了两地政治、经济、文化等方面的发展。对于虎视眈眈的诸侯各国,善于邦交的晋国则通过与诸侯国的政治联姻、文化交流等方式与之结盟,来保证国内的安定与发展,使得晋国在众多诸侯国中脱颖而出,为晋国称霸创造了有利条件。

这种融合思想同样体现在青铜器的纹饰设计中,是纹样的继承与发展,集多重文化于一体。青铜器作为先秦时期重要的礼器,被不同时期的统治者用来加强和宣扬其政权。如商王朝设计了各个文化和整体所接受的青铜动物装饰——兽面图像,使其成为强大而极具影响王朝的象征[10]。晋国作为商周传统文化的效仿者,自然要设计推广出属于自己的青铜纹饰,于是羽翼纹应运而生。该纹饰主体造型题材一方面继承了传统商周凤鸟、虺等,另一方面,为顺应时代变革的浪潮,不断吸收不同的文化艺术风格,最终形成了写实性极强的羽翼纹,与其他纹饰一起构成了具有鲜明特色的晋国铜器纹饰,造就了晋国辉煌灿烂的青铜文化,彰显了晋国的强大。

3.3 羽翼纹饰的材料与工艺分析

《周礼·考工记》 中提到制作青铜器的工艺配方“金有六齐”,在青铜器铸造过程中,工匠可根据铸造需要来适当调整铜、锡、铅的比例从而改变硬度和韧性。青铜器纹饰制作大致要经过纹饰设计、花纹模雕刻,待花纹模准备就绪后经历翻范、合范、配芯、浇筑或焊接、打磨等多道工序。晋系青铜器羽翼纹繁缛细密,浇筑过程中要确保金属液体可以深入到模范的细枝末节,而铅的加入可以改善和提高液态金属的流动性,即可使其填充铸型能力增强,该技术有利于铸造纹饰繁缛复杂的青铜器[11]。西周时期晋侯鸟尊上的羽翼已体现出当时纹饰制作工艺达到较高水平,春秋战国时期,羽翼纹呈现的多样化、细密化等特点均可以看出晋国青铜器纹饰铸造工艺已经相当成熟。

四、结语

晋系青铜器纹饰是根植于宗周文化与戎狄文化相互浸润的特殊地域文化空间的产物,以晋系青铜器羽翼纹为代表,纹饰在不同的历史时期展现出了不同的风貌。商末至西周,纹饰风格以继承传统宗周文化风格为主线,自春秋中晚期以来,羽翼纹体现出极强的写实性与刻画手法的多样性,具有浓厚的晋系特征,成为晋国富有特色的纹饰之一。晋系青铜器羽翼纹饰的形成是晋国文化环境、社会思想以及与青铜工艺设计思想观念相互影响的物化体现。宗周文化为主干、晋古国文化、斯基泰文化等多重文化的融合使得羽翼纹的设计在兼顾多方文化中得以孕育;兼顾内外的融合外交思想,影响了社会思想的形成,促成了并蓄兼收的纹样语言的形成;羽翼纹的写实化、细密化与装饰手法的多样化是坚守与改革并举的匠人在青铜器铸造技艺的发挥,其技艺是羽翼纹得以实现的技术保障。由此可见,晋系青铜器羽翼纹形成的背后折射的是晋地独特的地域色彩观念、晋人对于不同文化的融合包容以及秉持艺术表现与材美工巧相结合的设计理念。