石头记忆的“造物”进路

文/熊承霞(上海理工大学出版印刷与艺术设计学院)

每当人们探讨中国文化的源流总是离不开支撑在文化背后的动机、基因和传承机制,如果笼统地将动机概括为受迫于生计,则显然是依赖现代生物学科式的解读,忽略心灵先验意识的求美探真的本原。在求真意识下发生原型对象的分类、选型和塑造;而求美思维则是持续发力的文化创造,心灵需求支撑求美求真的永无止境。文化动力拥有心灵的支配,能够获得与生命相随的动力机制。文化基因则是在动力环境下培育的相对恒定的“种子”,种子经过优选培育、混合嫁接,在一定程度上生发对原基因的改良。基因包括内因属性和外因范畴,内因受生物环境影响而生成为定型式的结构模式,在传播和使用中组成文化印象的惯习。内因受外在环境影响而发展,再生产为文而化之——化德、化美、化生的传承机制。因此,当探源“何以中国”的原基因编码,就要追索最初从自然原型世界中取得“材美工巧”的造物经验、受经验启发获得的意义转化物,以及物支配的象征性文化观念。

一、追溯“物”的原型及其石块演变的观念

尽管文化动机的基因和传承机制存在各种阐释和延展,但离不开支撑在文化内容再生产中的“物”,由实用功能和非实用主观功能交织的“物”。两者均体现设计机制:材料选型、加工技艺、琢磨形态、成形载道。大型的空间建筑和小型的用具组成物的范畴,建筑体组成的环境是大型的空间,小型的用品则属于衣食用,大小物之间还存在“物间性”,也即移动空间物。伴随这些“物”在纯粹的实用功能之外,物的指向存在“转”和“变”过程,随意义和社会化的需要而各种变形,目的是满足心灵求美求真和宗教象征的功能。因此,物的范畴包括三种:生存功能物、美学印象物、宗教用途物。物的存在路径也凝聚在“造物(创生原型)、应物(使用层面)、观物(视觉意义)”三级层面上。由于“物”的可见性,具备直接表达意义的能力,必然提供对抽象不可见对象的阐释,这也就可以用来解读宗教场域中的空间和物像意义,空间内外组合的器物图像以限定之场,见证宗教提供的在场引导。在美学层面,物的对称、均衡、比例常常引领人们阅读美的形式法则,以表述可见美的规律,帮助人们建立和获得艺术审美。中国的汉字就直接延续了物的视觉逻辑,诸如国与國、权衡、准绳、宇宙、规章等均是由物的使用而转变为符号。

物的对象也存在不同层级的思想性,在中华文明的结构内核中,“玉礼器物”集国家象征、美学理想、社会标准等层面,“国中有玉”是文字表征的总体印象,隐喻历史国家、民族宗教、社会惯习的共同思想。玉礼器符号意义的生成过程,是由石器工具的集合而辐射出的意义转化,首先从石器到玉石礼器显示出的一种工具思维到礼器象征的演变,最初仅是为了生存而制作石器工具,在粗砾的石器造物经验中生发玉石选材琢磨成象征精神的玉石礼器,指向天授神权的工具;其次是从使用石器工具的惯习中培养精神原型,由石器演绎英雄创世救世的工具,诸如盘古以斧开天辟地,女娲炼石补天都显示神话叙事中用工具转化来的文化象征;最后工具的意义叠加凝固为深层的文化基因,在历史更替中经价值延展而成为文化原型。以此推演物的逻辑,在历史的时空维度中,制造工具与工具转引交织为文化认同,上定型为国家层面的文明叙事,下转化为风土民俗的意义叙事。其逻辑印象是自涉的文化共生,从玉石呈现的早期中国开始,玉成就(促成、成功)中国文化的表述,玉承继(继承)中华文明的统一编码。

回溯整体编码意义的源流,必须退回到数百万年前,先民根据周遭环境生态,选材就型披荆斩棘的石器造物时代。这个时期先民受自生的创造力和原型想象力的支撑,制作生存最简单的劳动工具;最初可直接使用的是石、木和土等生态性的材料,直接使用并不意味着好用。经过长久对石块的加工造物,先民根据不同的石、木、土性能,从简单加工到渐次掌握并熟悉特征,建立起材料选型、技术加工、类比思维等知识。石头的稳定性帮助先民实现对材料持久性的理解,石块的加工延伸了人们的认知智慧,优质的蛇纹石和透闪石等玉石被筛选出来,色泽莹润纯净的宝石被特别筛选,石块优胜其他材料,形而下是温润之器质,形而上则是磐石精神。先民以此寻找与身体、天地、国家、君子的比对。这个基础的造物过程是根据石头材质的呈现而存在,因此贯穿着集体的全部记忆,并反映在神话、文学、传说等叙事传统中。

旧石器时代的考古出土证实了先民生存逻辑中的“石”科技,尽管对旧石器早期的石器类型,存在来源和形制上的不同观点。西方学界以自傲式的武断,认定在人类文明的进程中欧洲文明优越于亚洲文明,并以此推断出人种的精英与低俗。1948 年,美国哈佛大学人类学家莫维斯就提出人种优劣有别论,按照当时搜集到的早期旧石器时代古人类的工具制作技术和行为能力,将文明按照东、西方两个不同的文化传统进行分区,即以印度半岛北部的西北东南结构为界限,划分欧洲与亚洲地区的文化行为,用砍斫器和手斧界定文化圈。这是近代欧洲体系文明的主观臆断,不顾人类有史以来中华文明作为活态传承的共享价值。加之学科研究“基本属于于西方现代性大框架之下的工业经济时代和我国计划经济时代的产物”[1]。随着中国旧石器时代考古证据的逐年出土,相关主观臆断不攻自破。出土证据不仅实证了中华文明的成就,同时也引发人们思考中华文明进程变迁中“物”的本原,“物”不仅作为行为能力的存在,同时“物”从一般使用意义上超越、转化为文明表征、国家道德、社会信仰和个体禀赋,支撑诸多学史的探源毫无疑问具有文明史的基石作用。

二、旧石器遗址出土中的石器成就

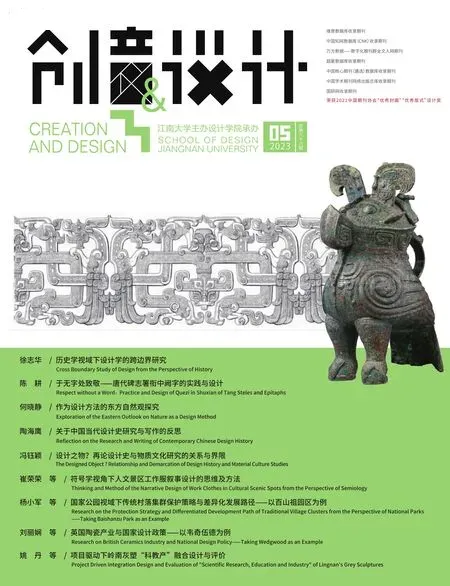

先民的石“物”运动从考古学的旧石器开始,可上溯到距今约400 万年的上新世时期的古人类,此时先民塑造自身的方法只有简陋的制造工具,未形成稳定的打制石器方法。进入更新世后,工具技术的创造得到提升。宁夏水洞沟遗址的考古出土就证明,此时反映先民造物成果的砍砸器、石锤、石片、刮削器等都是按照石块结构而展开,以水洞沟第2 地点为例,除CL7出土1 件石叶石核外,其它石制品基本表达了中国北方石片石器工业的特征:原料采自河滩石英砂岩、燧石、白云岩等砾石;施用技术包括硬锤直接剥片、硬锤锤击法以及砸打击法;在材料选择上,除了砾石还包括一定数量的优质燧石(见图1)[2]。水洞沟遗址的石器可归纳为直觉式造物,稍晚在1960 年发现的西侯度更新世遗址中,虽因腐蚀严重而备受争议,但学者通过对《西侯度》报告中报道的32 件石制品进行观测,认为“遭受水流的碰撞和磨蚀,只要还显示人工痕迹,石制品的性质就没有改变”[3]。也就是说西侯度的石制品是200 万年前先民制造工具的实证。贾兰坡也强调不能忽视“西侯度石质标本是先破裂后磨损”的特征,“自然营力一般不可能会有这样的安排,水流碰撞破裂的石块应该是磨蚀旧破裂面的同时也产生新的破裂面[4]。2022 年公布的十大考古中,四川稻城皮洛遗址的旧石器时代石器,形态、制作、技术呈现完美的阿舍利组合,包括手斧、手镐、薄刃斧、大型石刀等。据高星研究员介绍,皮洛的考古成果彻底终结了中国、东亚没有真正阿舍利技术体系的争端[5]。在距今60—70 万年的匼河遗址,也发现石器13 件,石核53 件,石片66 件,打制石器19 件。类型有刮削器、砍斫器、大型三棱尖状石器、小尖状器和石球。制作方法除了锤击法、投击法、碰砧法外,还存在利用自然面减轻加工步骤的技巧[6]。周口店山顶洞遗址属于第四纪晚期山洞,出土隧石及火石制品5 件;大小砾石最多,其中仅有3 件曾经人工打击;石英为原料的石器共有70 余件,有加工痕迹的较少。在山顶洞人的石器工业中,还有“艺术”性加工的装饰物存在,发现染有红色(赤铁矿)的石灰岩制成的两面磨平和钻孔的石柱,黄绿色火成岩磨制成的扁圆形小砾石一枚[7]。

图1 宁夏水洞沟、广东省博物馆等旧石器时代的石器工具

由上可见,旧石器时代石器工业早期是周口店、丁村等地的石器文化,中期代表的主要是水洞沟石器文化,晚期代表的是山顶洞文化。种类包括砾石和石片制作,少数为燧石、石灰岩等,材料多从河床上选取,造物方式是随料分形、选型就用。从行为动作方面考察,可视为有目的有意识的造物思维、审美意识的启蒙。而代表新石器时代中华文明的造物经验,则是火工与石的凝练,以火祛魅自然中的物态,以石制作象征器物表征“巫术功能”,以此主张心灵欲望。

研究石器创造思维,无论其是宏大的象征功能还是精微的内容生产,都无法回避先民对石器的改造欲望,每件石器都透露着外在的形态语义和内在的文化主张。从设计本原考察,先民创造性思维的逻辑脉络是:早期石器为随原形就势,简单的砍砸加工使用,满足生存之需。此时虽不能用现当代“艺术美学”的名词去定义特质,但也不能否认石器创造从材料选型中,创生出一种用外观塑造观念意识的方法。由于自然界的恩赐,在漫长的制作石器工具的过程中,不同石料的特质和色泽甚至肌理触动先民对石头进行新定义。中期石器制作上升到智知的“叠合”,此时的先民能够区别不同材质性能,石头坚硬稳固、木头可塑易于加工、土块需要化学转换。材料的组合利用被挖掘,先民用木棒捆绑石块,延伸手臂的功能,延展石块的造型为武器功能。旧石器后期石器制作为精细的磨制工程,磨制技术提升了对石块的质地选型,珍贵的石玉被另外储存,同时琢磨技艺发展用石块定型美学的标准。值得重视的是,考古学定义的旧石器时代,仅是从类型分类,而未能联系到一以贯之的“物”性,以及该物支撑的文化、智慧和贯通在中华文明进程中的思想系统。从旧石器走向新石器的过程中,先民成功地提取石头中的色泽、质料等特殊性,用此对自然界中无法掌控的神秘进行一种心灵交换,释放原本就先天存在人本体的美学原型,先民有意识地创造非劳动的工具表述美和心灵祛魅。这种造物激发了先民的语言能力,开始有计划地口头传播神圣。从造物史的角度出发,造物给予人们肯定自身,增进对自然迷魅现象的处理能力。因此旧石器时代的设计本原,其文明进程可统摄为“(石)玉呈中国”,选材造物,并建立“以石攻玉”“以玉观天”的象征系统。

三、新石器玉石礼器的登场与转化

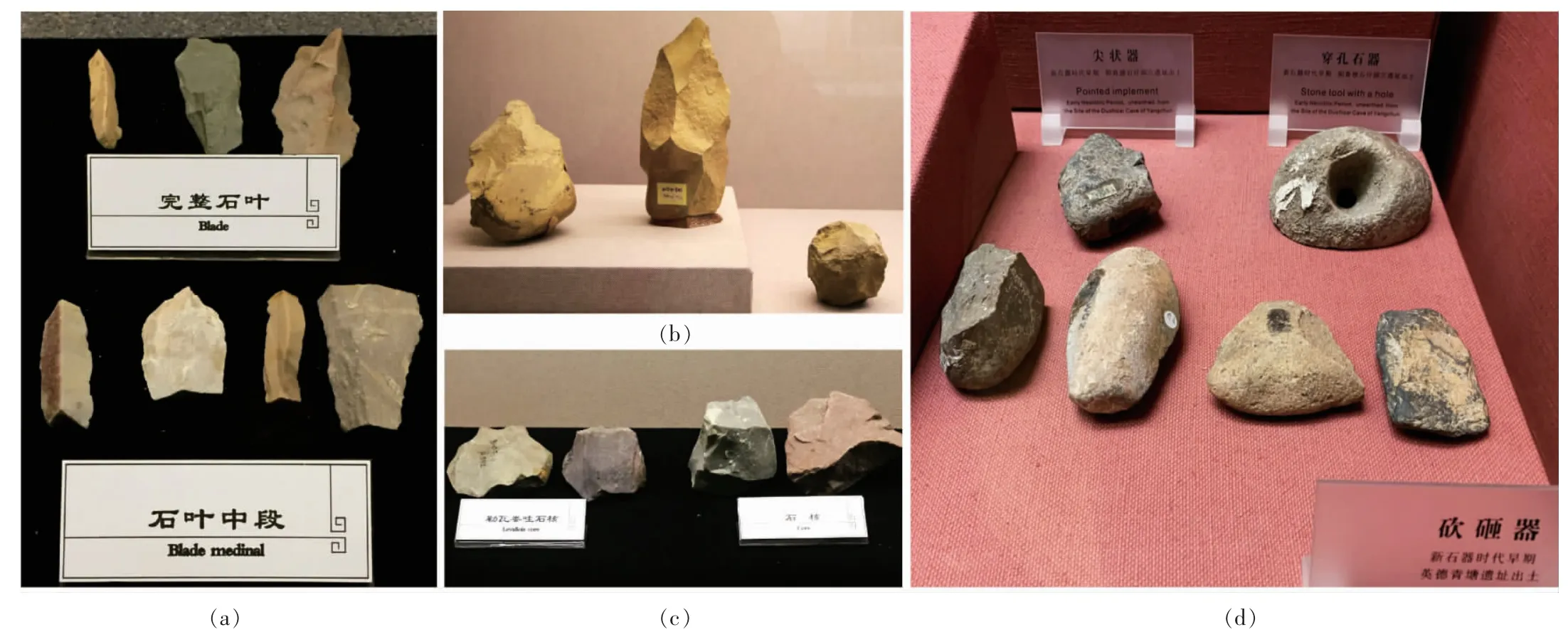

新石器以来的考古证据显示,石器制作技艺成熟,取材专业化,能够根据石材加工出特殊用途的器物。新石器开始的万年左右,正是口传文明的重要时期,此时先民有意识地“传播”超意识,将物提升到“神圣”层面,用普通的工具解决世间无法解释说明的自然现象,包括生死、日月、动植物的特异等循环规律成为“神话”的出口,构成丰富的文化文本与物器融合传播的新时代。先民塑造表达“思想”的物像,源于数百万年依赖石头生存的记忆,从石块里发出“统一”的号令,玉石器先于其它物质统一“中国”。从南北东西满天星斗的新石器考古出土,包括河姆渡、良诸、石家河、大汶口、龙山、红山、凌家滩、饶河小南山等文化遗址,证实了玉礼器的大量存在。其中,良诸文化玉器在数量上、形态种类上,用图像植入“品牌设计”的控制思维,胜出其他文化遗址的制玉业。叶舒宪基于玉石物的形而上文化文本,根据考古出土的物证以及自身的考古式玉石之路的考察,表述为“玉石文明”和“万年中国”,确证把年代上大大早于汉字的玉礼器作为一种华夏精神和物质的符号(见图2,3)[8]。

图2 良渚博物院神徽及玉石礼器

图3 良渚博物院玉琮及冠形器

新石器时代各处遗址出土的玉石器,均存在着“设计巧思”,如良渚文化用“钺、琮、璧、山形器、冠形器、璜状器、筒形镯、镯式琮、锥形器”等,表述在少数较高等级的聚落中,它们有着雍容的形态和极高的琢玉技术,良渚先民创造性地用“神徽”纹饰统一在玉礼器上,形成一种“良渚”风格,此时的玉器种类体系开始了结构性的变化[9]。对于良渚文化,方向明进行了精准的总结:它是一个建立在统一信仰下有着绝对精神倚靠的阶级(或阶层)社会;在环太湖流域这个自然地理环境相对独立又传承了马家浜文化深厚内涵的区域中,将精神信仰统一为“大同”;以掌握特别的“玉”资源为手段,实现内部阶级分层,形成不同阶级和部族的利益集团,资源被控制在反山、瑶山大墓墓主这类既是首领、巫师又是利益集团的“王族”中[10]。

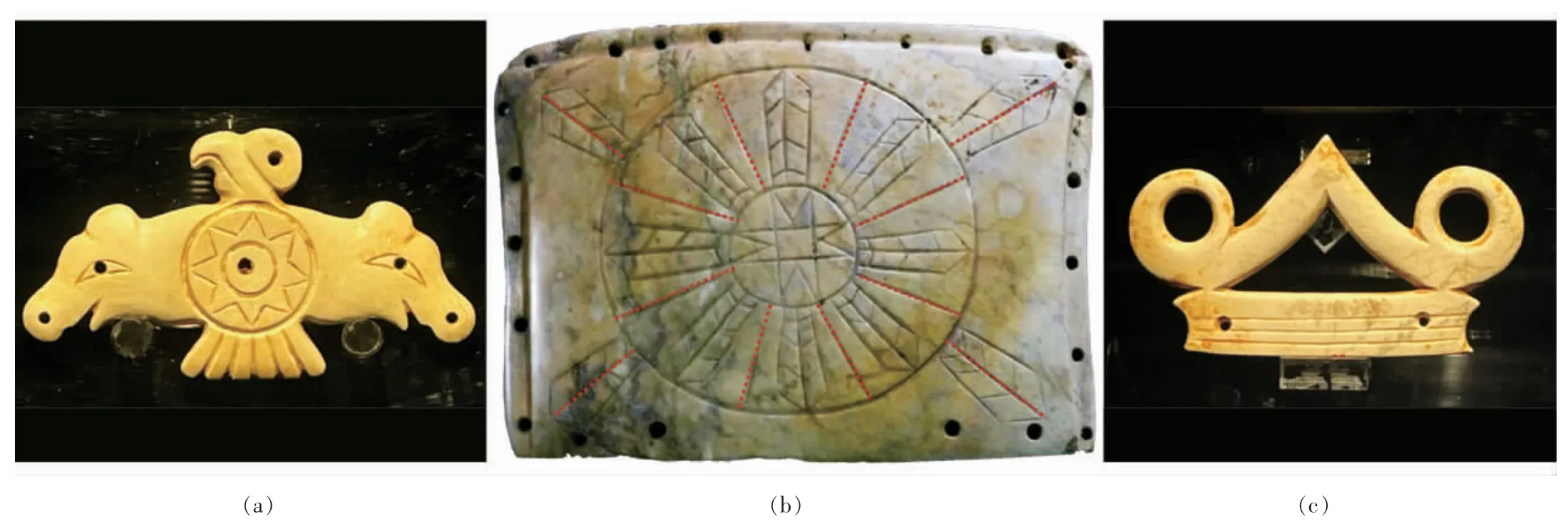

作为南方稻谷文明的新石器安徽含山凌家滩文化,也出土了系列极具象征功能的玉礼器,先民的玉石造物被提升到设计美学的层面,其中有全立体造型彰显“长生”不死观念的神玉龟,代表先民寻求生与死之间的置换媒介;三头玉鹰用三角对称构图嵌入“象”的形意;镂空的玉凤,通过形态优雅的图底表述双向关系;方形的玉版平面内布置发射状同心圆星图,从正中心发出对称的四向双箭头,双同心圆内填充圭形箭头,圆外由4 个圭形箭头指向玉版四角,四角由8 条直线对称分割8 个等分,每单元图案内八外四组合,玉版外边缘四边打孔,孔数分别为“四”“五”“六”,显示某种隐喻,凌家滩玉石礼器充斥着神秘的“数”和形,造型高度写实,不似良渚玉器图像的“抽象”夸张,也不同于红山文化的龙“意象”,更代表一种时空“科技”。有学者辨认凌家滩文化是一种“历法”,认为在诸术不分的史前时期,数等同艺术,显示天地宇宙的奥秘(见图4)[11]。陈久金等也认为“河图洛书就是历法,含山出土的玉龟和带图形的玉片,证实了5 000 年前就有这种历法存在”[12]。饶宗颐先生从玉版所见“方位”与“数理关系”的意义,提出“玉版数字的安排,未必真的有数理根据”[13]。李学勤认为凌家滩“玉版的图纹和所谓 ‘规矩纹’是一脉相承的,反映了古人‘天地之间,九州八极’的宇宙观。”[14]各种研究结论都意在揭示凌家滩隐喻的文化基因和设计能力,精巧的加工技艺,逼真的具象形与概括式的几何空间,都无法否认凌家滩玉石礼器的“材美工巧”。凌家滩的玉器加工几乎运用了当时所有的技术,从“切、割、凿、挖、钻、磨、雕、刻、抛光”等技术,到“阴线刻、浅浮雕、半圆雕”的技巧[15]。先民似乎已经开启了“他山之石可错玉”的石器技艺,杨伯达指出“他山之石”即砣子和黄沙、红沙、宝沙等磨玉用的细沙,其硬度高于玉,“错”有磨砻之意[16]。

图4 安徽省博物馆凌家滩玉版及三头玉鹰等玉礼器

2017 年公布的黑龙江饶河小南山遗址,出土了距今9 200 年到8 500 年的玉礼器组合。有学者指出小南山遗址是迄今为止中国境内发现的玉器中所处年代最早的遗址[17]。2018 年出版的《哈民玉器研究》一书也宣称,吉林白城双塔遗址发现一万年前的玉器[18]。小南山遗址最初发现在1958 年,在小南山山脚,一件桂叶形的石尖状器被饶河县一名中学教师发现后,将该石尖状器寄给张森水先生进行研究[19]。小南山玉器改写非工具武器玉石的制作年代,出土玉器总计200 余件,涉及玉珏、玉璧、玉环、玉管、玉珠等种类,在制作技术上使用了纱绳切割技术,玉石艺术感强烈,类型涉及求美信仰等本原,意味着此地有着阶层的分化且较为富裕。类似的具有美学装饰的玉器在其它遗址也有出土,内蒙古赤峰兴隆洼遗址发现了距今8 000 年的玉珏;河姆渡出土了距今7 000 年的玉耳环;崧泽文化遗址的珠类配饰和坠饰,崧泽文化的起止年代是距今约6 000 年至距今5 100年,持续时间约900 年[20]。崧泽文化末期常见的玉器种类有璜、镯及管等,附近遗址均出现了小型璧、环、龙首纹环等器形。

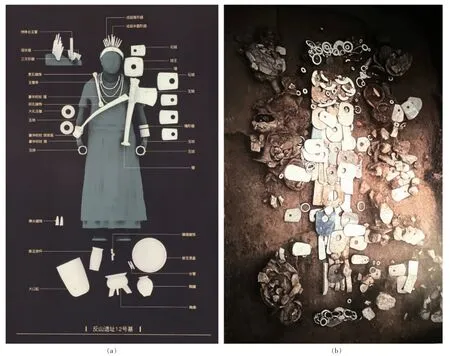

可见新石器近万年至2 500 年间,进入标准化的文明结构的记录期,是表述探索中华文明的记忆时期。先民初步从野生的自然物质形态中提取形态语义进行符号意义再造,功能的物转化成意义的物,人造的成熟形态被表征为抽象符号。此时也是造神文化时期,为了意义的增值和共享认知,先民有计划地创造共通的符号物,造物被强化为神圣之造。在旧石器时代积累的造物实践,结合地理范围内广域的石料,先民对石头的情感上升到灵性的追求,用经过打磨后的玉石比拟人的肌肤、气的灵韵、水的晶莹,这些美学上的感知帮助先民建构“圣”物。作为口传的记忆文本《山海经》首先把这种圣与祖先功绩记录在一起,一定程度上促进了思维的文本化,成为储藏思维意识的文库。考古出土同样印证圣物的存在,苏秉琦表述的满天星斗的文化圈,如果落实在新石器代表性的文化遗址中,就是由玉石礼器组成的象征媒介世界(见图5)。

图5 良渚博物院展示殓葬玉石器放置的特定位置

综上可见,石作为意义的“化”生,从工具变身到超越观念的物,成为共享的物质经验的“媒介场”,并由此凝聚出普适的文化系统,即国家道德形象下的“玉帛精神——化干戈为玉帛”,“天子玉玺符号——国中有玉”,“社会道德隐喻——君子玉不离其身”,“抛砖引玉——他山之石可攻玉”等一系列的社会文明体系。

四、石与玉石的意义生成与普世观念

石器工具不仅统一了文化观念,更通过圣化、象征和超越走向玉石表征精神的“媒介场”,其意义核心是以造物铺垫出共享的、有别于宗教信仰的普世价值。从“物”的表体升华到意识层面,在多元的惯习和意义延展中承继观念。从传世文献典籍所载的“玉礼”事例来看,玉礼器的神圣传播是在设计造物提供的直觉物像下,利用圣化叙事和器具图像的双重写真,有计划地在多重意义中延展符号化的叙事体系。有关玉石礼器圣物关联的叙事广泛见于《山海经》和《淮南子》等典籍,以“玉璜”为例,《山海经·海外西经》载:“大乐之野,夏后启于此儛《九代》,……佩玉璜。”此玉璜就是多元礼器的象征,隐喻“天梯、地位”等信息,玉璜如同神的“身份证”。《淮南子》中也有众多神圣化叙事:“夫有夏后氏之璜者,匣匮而藏之”(《精神训》);“夫夏后氏之璜,不能无考”(《泛论训》);“曹氏之裂布……然非夏后氏之璜”(《说林训》);“和氏之璧、夏后之璜”(《说山训》)。可见“璜”有特殊媒介作用。玉礼器还开辟了“璜”“璧”“圭”并列组合构建神圣场域的先河,《尚书·夏书·禹贡》:“禹赐玄圭,厥告成功。”汉《孔安国传》:“玄,天色。禹功尽加于四海,故尧赐玄圭以彰显之,言天功成。”《汉书·王莽传》陈崇奏章:“是以伯禹锡玄圭,周公受郊祀。”以尧赐禹“天子”执信,作为彰显“禹”之功绩。同时还强调“玄”色,隐喻天地初萌、黎明之前暗涌的力量,用叠加自然崇高的山体赋形,表征禹将成为开文明国家之先河的英雄式祖先。诸如“和氏璧”、鸿门宴中刘邦献璧等叙事皆是意义的整合,璜璧圭作为象征礼器的传播体现出有计划的文化文本式的集体意识的传播经验,玉石巧妙地用最具自然大系统的方圆,解决迷魅制造意义霸权的媒介物,目的是给国族附上“天命正义”的色彩,以器物形塑国家象征,用文本概括为“广而告之”的范式,以彰显“玉成中国”的国家秩序,为传国玉玺铺垫合法通道。

由“玉成”集成的文化意义,继承在话语、观念和思想中。其首先标注意义层面的超越现实,集中为国家形象、道德伦理和君子品性,同时化解为人人共享的知识文本。从一开始的圣物传播,定型成普世的观念,渗透在文化交流中,最终分聚为“玉承中国”的文化基因,作为中华文明的可见结构而沿袭。“国中宝玉”的意识再经儒家“礼云玉帛”的传播阐释,以玉言志的表形达意走向礼仪思想的统一,化为文质彬彬、君子道德的符号域。这也是中国上下五千年的文化征途中与西方不同的文化结构,主要体现在石器为特征,保留的文化原型符号意义上。石器经过玉石礼器的圣化与尚玉思维的转换,继承为近玉之瓷器;玉石培育的“媒介场”,在衔接文明发展过程中,经国家意识、社会思维的演绎、孵化、继承和赋新,石头开启的造物文本犹如一部特别的文化史。

五、结语

综上可见,作为普通的石块,从工具到圣化的变身中凝聚着中华造物的智慧。其经验是从设计开启,建立工具的使用惯习,由惯习上延到神话文本,塑造民众的圣化对象,建立国家——社会——个体相通的“物”(形态语义)与物化(意义外延)媒介,即用平凡物创建、交换、转化为“文化物”,实现“玉承中国”。整体造物观念跨越三个维度:其一是继承在玉石信仰中的国家内部道德准绳和外部形象统一,构成礼性符号层面的“家国”“君子”道德意识的转换;其二是承继在社会普世信仰中的伦理,个体与社会规范达成美学理想的再释;其三是艺术美学与工匠精神共生,引申为抛砖引玉、文质彬彬的民俗信仰与造物形义间的互通,形成《红楼梦》境界的美玉良缘等以玉尚德的现象;其四是造物的超越,从崇玉中催生“尚玉”造物标准及其美学法则,直至成就以瓷器china 表征China 的智慧。

在这个以玉成就的满天星斗的王国,继承其观念之余如何将其作用在当代?其旧有的“媒介场”如何发力在新的媒介视阈?由于宏观、系统、交叉的设计学本原研究仍然处在薄弱的环节,因此亟待深度挖掘中华文明演变机制中“物”的意义生成和传播路径,需要从源头展开造物史的追溯以彰显中华文化原型的价值意义。在当下全球性病毒入侵、媒介霸权、局部战争等危机面前,以“物”的圣化驱使心理危机,治愈已经造成的伤害,这些古老的文化经验或可再赋新章。