新冠疫情背景下公众医疗卫生服务利用情况及影响因素研究

刘莹, 宁宁, 王璐

2020年初,我国多地相继出现新型冠状病毒感染病例,疫情初期基本医疗卫生资源呈紧张态势,一度出现病患短时期内大量集中前往医疗体系进行诊治而导致医疗资源紧张甚至崩溃的医疗挤兑现象[1]。部分医疗机构开通线上诊疗服务以缓解公众“看病难”问题,原有诊疗格局发生变化[2]。基于此,本研究针对新冠疫情背景下公众医疗卫生服务利用的影响因素进行阐述和分析,以期为满足后疫情时代公众医疗卫生服务需求、健全现行医疗卫生服务体系提供参考依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象

以疫情初期(2020年1-3月)全国疫情严重程度为标准划分地区风险等级,选取山东省(低风险地区)、四川省(中、低风险地区)、陕西省(中、低风险地区)和黑龙江省(中、低风险地区)、上海市(较高风险地区)、湖北省(高风险地区)六个省份作为样本省份,并向所在地区居民发放调查问卷,共回收问卷1 204份,有效问卷996份,问卷有效率83.0%。调查对象筛选标准:①年龄≥18周岁;②知情同意并自愿参与本研究。

1.2 研究方法

采用问卷星平台进行网络调查,调查时间为2021年2-3月。为了解新冠疫情初期公众医疗卫生服务利用状况,根据实际研究目的设计问卷,编制“新冠病毒感染疫情背景下公众医疗卫生服务利用调查问卷”,问卷内容包括公众基本情况、身体及情绪状态情况、医疗卫生服务利用情况等。由于疫情时期的特殊性,本次调查中,公众医疗卫生服务利用包含线上医疗卫生服务利用与线下医疗卫生服务利用。

1.3 统计学方法

采用Excel 2010整理数据,运用SPSS 25.0统计软件进行统计学分析,对年龄、性别、居住地风险等级、居住地类型等12个变量进行χ2检验,将单因素分析中有统计学意义的变量纳入二元Logistic回归,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 调查对象基本情况

本次调查收回有效问卷996份,其中男性占比64.6%,女性占比35.4%;已婚状态下的居民较多,占65.3%;家庭月收入变化呈下降状态居多,占比58.9%。见表1。

表1 996例调查对象基本情况

2.2 医疗卫生服务利用情况

在本次调查中,996人(82.7%)有医疗卫生服务利用经历,其中线上医疗卫生服务利用有368人(36.9%),线下医疗卫生服务利用有628人(63.1%)。

2.3 医疗卫生服务利用的影响因素分析

医疗卫生服务利用的单因素分析结果显示,就业情况、医疗救助对象、经济来源变化情况、自我照顾能力、日常活动能力、出现疼痛或不适症状、焦虑情绪、患有慢性病等对公众医疗卫生服务利用的影响均有统计学意义。见表2。

表2 公众医疗卫生服务利用的单因素分析 单位:例(占比/%)

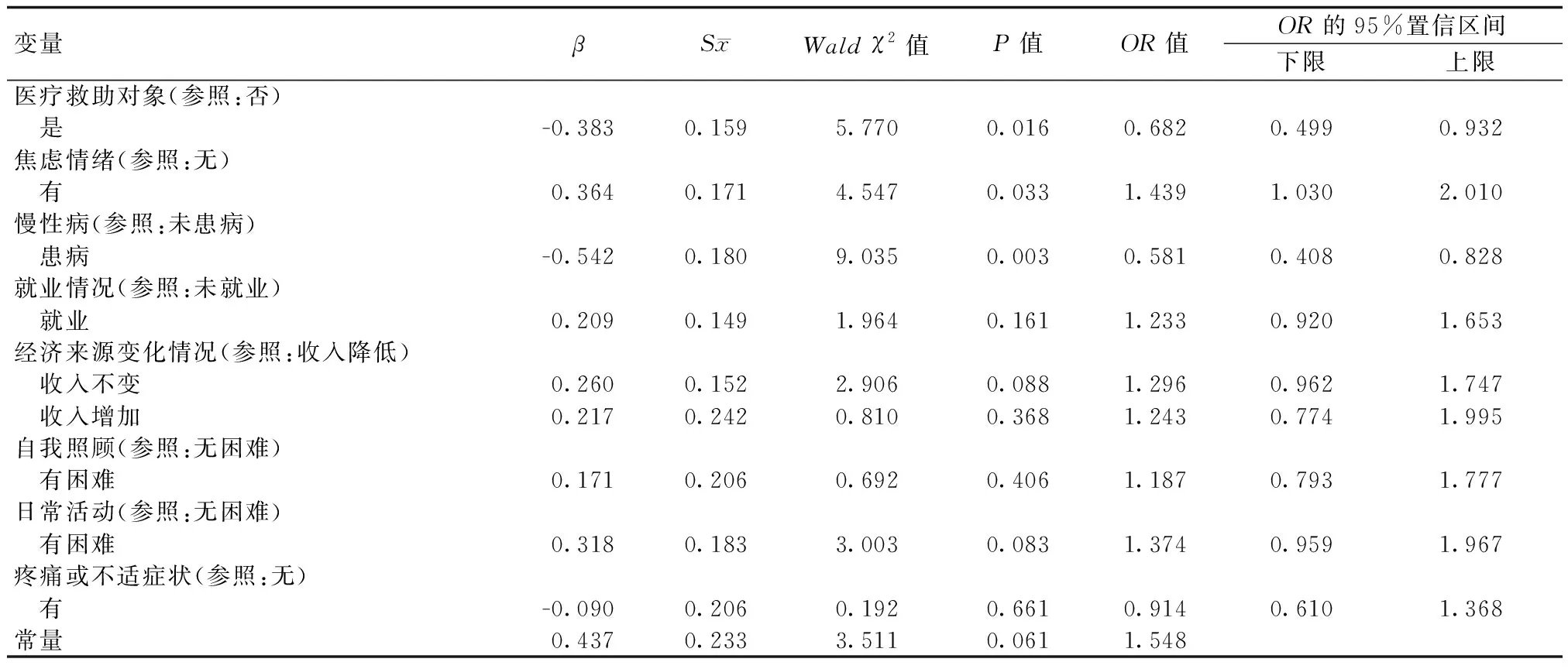

2.4 公众医疗卫生服务利用影响因素的二元Logistic回归分析

以疫情暴发初期公众医疗卫生服务方式为因变量(1=线上,0=线下)进行二元Logistic回归分析,结果显示,公众医疗卫生服务利用与医疗救助对象、出现焦虑情绪、患慢性病等因素相关。其中,医疗救助对象与慢性病患者倾向接受线上医疗卫生服务,出现焦虑情绪患者选择线下医疗卫生服务意愿更多。见表3。

表3 公众医疗卫生服务利用影响因素的二元Logistic回归分析

3 讨论

疫情暴发初期,医疗挤兑危机直接影响医疗服务供给,公众医疗卫生服务利用方式随之发生改变。目前,我国已经进入后疫情时期,研究特殊时期的公众医疗卫生服务利用情况可为突发公共卫生事件情境下保证卫生资源合理配置、改善和提高卫生服务利用公平性提供经验借鉴[3]。本研究中,公众医疗卫生服务利用呈线上线下相结合模式,疫情防控背景下,线上医疗卫生服务方式受到公众广泛青睐。其中,医疗救助对象、焦虑情绪、慢性病是公众线上医疗卫生服务利用的重要影响因素。

3.1 疫情暴发初期互联网医疗服务发挥了重要作用

疫情初期,互联网医疗利用呈现上升趋势[4]。本次调查显示,线上医疗卫生服务利用率为30.6%。医院作为高危环境,疫情期间暴发院感事件屡见不鲜。据世界卫生组织新冠病毒感染联合专家考察组公布的数据显示,截至2020年2月20日,全国476家医院共3 387名医务人员感染新冠病毒,其中医院感染占比40%[5]。医院感染使患者对线下医院就医产生抵触心理,从而导致疫情初期公众更加倾向选择线上医疗卫生服务,这与其他学者的研究结果一致[1]。医院作为交叉感染的重点区域,疫情初期大量非急症门诊被关闭,加上一些地区采取封闭式管理等措施都会导致民众对于互联网医疗服务的需求呈爆发式增长态势。而线上问诊平台的推广应用减少了患者不必要的到院就诊及咨询,降低了交叉感染的机会,让患者足不出户即可获取医生在疫情防治等方面的专业指导,也有助于舒缓患者的紧张情绪[6]。疫情常态化防控背景下,建议医疗机构持续加强互联网医疗服务宣传,在丰富公众就医方式的同时,不断完善线上就诊渠道,推动“互联网+医疗”的发展,以此进一步提高公众医疗卫生服务利用水平。

3.2 医疗救助有利于提高公众卫生服务利用公平

医疗救助是保障困难群众基本医疗权益的基本性制度,在助力脱贫攻坚、防止因病致贫、因病返贫等方面发挥重要作用[7]。研究发现,医疗救助对象是影响公众医疗卫生服务利用的重要因素之一。医疗救助对象往往自理能力较差且需要人员陪同,医院为避免人员聚集则需要严格限制入院人数,患者单独前往医院就医较为困难,往往取消线下就诊计划。有学者认为,收入和医疗保障影响居民就医行为,就医费用的增加对就医行为产生消极影响[8]。目前我国医疗保障制度尚未完善,医疗救助对象往往收入水平低,支付能力弱,加之疫情会在一定程度上制约经济发展,限制社会成员的自由流动,导致该群体陷入深度生存困境[9],从而影响其接受线下医疗卫生服务。建议完善社区卫生服务功能,普及家庭医生式服务,根据医疗救助对象实际需求和现实困难,提供送医、送药上门服务,使其及时接受医疗卫生服务,从而提高疫情期间困难群众就医质量。当前我国医疗救助能力相对有限,很多残疾人、老龄人口、因病致贫等抵御疾病风险能力很弱的人群并未完全纳入到医疗救助对象范围内[10],这提示中央及各地政府应采取政策措施,满足医疗救助对象基本需求,保证医疗救助群体不因重大疾病返贫或陷入困境。建议有关部门应加强医疗救助机制建设,以确保突发性重大疾病发生时,全体国民都能享受公平合理的应急医疗服务[11],充分发挥医疗救助兜底保障功能。

3.3 焦虑情绪影响公众医疗卫生服务利用

研究发现,出现焦虑情绪的患者更倾向选择线下医疗卫生服务。既往研究显示,突发公共卫生事件可能使公众出现不同程度的焦虑[12],其中健康焦虑是指由于外部环境刺激下产生的心理反应,表现为对身体某种症状的过度关注或对可能患有某种严重疾病的过分害怕和担心[13]。分析认为,公众互联网信息纷繁复杂,虚假信息泛滥,长时间使用手机获取疫情信息导致公众高度关注自己的身体状况,容易“身体稍有不适便认为自己感染新冠”的心理或者部分公众受到错误信息的影响,“自行诊断疾病”继而引发健康焦虑,这与赵烨[14]的研究结果一致。加之冬季属于流行性感冒高发季节,而新冠病毒感染症状与流行性感冒类似,因此公众出现发热症状时可能认为自己被感染而会倾向选择线下就诊,以便详细咨询病情。

新冠病毒疫情带来的民众心理健康问题亟需得到关注和疏导[15],在突发重大公共卫生事件应急反应的救援策略和预案中,应纳入人文关怀、心理干预等措施,减少疫情带来的心理损害和后续心理社会问题[16]。同时,也应充分利用大数据引导舆情正向发展,例如完善网络生态的法律监管,保证互联网信息公开透明;及时对虚假信息进行辟谣,杜绝不实谣言传播等,最大程度地避免公众负面情绪的出现。

3.4 慢性病影响公众医疗卫生服务利用

调查显示,慢性病是公众接受医疗卫生服务重要影响因素之一。分析认为,慢性病患者自身常伴有基础性疾病,需要长期规律服药,但慢性病患者购药的主要途径是医院线下购买。受疫情影响,医疗卫生资源不足造成部分慢性病患者医院购药受限,从而影响患者接受医疗卫生服务,这与刘锐等[17]的研究结果一致。除此以外,慢性病患者属于新冠病毒易感人群[18],对医院感染的恐惧也会影响慢性病患者接受医疗卫生服务利用。建议进一步完善互联网医疗服务,例如在线开具电子处方,药品直接快递到家;远程诊疗,在家接受专家会诊或者开具电子社保卡实现线上挂号缴费等,解决慢性病患者问诊购药等基本医疗需求。此外,可以从加强基层医务人员培养、重视慢性病及其危险因素监测、精准化健康管理、继续落实分级诊疗制度等方面优化疫情持续状态下的慢性病管理[19]。缓解疫情期间大医院的诊疗压力,充分发挥基层医疗卫生机构的“守门人”作用。