四川盆地川西坳陷三叠系盐下超深层油气成藏条件与勘探方向

李双建,李 智,张 磊,李英强,孟宪武,王海军

(1.中国石化 石油勘探开发研究院,北京 102206;2.中国石化 深部地质与资源重点实验室,北京 102206;3.中国石化 西南油气分公司,四川 成都 610041)

随着中-浅层勘探开发程度不断提高,全球油气勘探向深层-超深层发展的趋势越来越明显[1]。从钻井数量和油气勘探发现储量来看,中国是全球深层-超深层勘探最活跃的国家[2]。中国深层-超深层油气勘探主战场在中西部盆地,其中四川盆地作为天然气最为富集的叠合盆地,勘探取得了大量成果,先后发现了普光、元坝、川西、安岳和蓬莱等一批深层-超深层海相大型碳酸盐岩气藏,探明储量达2.5×1012m3。四川盆地7 000 m以深的超深层勘探领域主要分布在川西和川北山前坳陷带,这些地区油气藏历经多期次构造运动叠加,地质条件复杂,勘探成本高且难度大,明确规模优质烃源岩与储层的分布规律及油气藏动态保存过程是亟待解决的关键科学难题。

2010 年以前,川西坳陷三叠系盐下超深层油气勘探活动较少,仅于1978 年在梓潼向斜老关庙构造钻探GJ 井,完钻井深7 175 m,茅口组获得4.88×104m3/d 工业气流[3],此后该区的超深层勘探几乎处于停滞状态。直到2014年中国石油天然气集团有限公司在川西北双鱼石构造部署的ST1井,在二叠系栖霞组和茅口组获得工业突破,测试分别获气87.6×104m3/d 和126.77×104m3/d[4],迄今为止,获得天然气探明储量600×108m3。另外,川中蓬莱地区震旦系灯影组和茅口组也取得了勘探突破,获得了超千亿方的探明储量,显示该区发育多套有效的成藏组合,具有较大的勘探潜力。但是受山前带构造变形复杂和坳陷带埋藏深的影响,川西坳陷中部三叠系盐下的勘探至今仍处于摸索阶段,尚没有钻井针对盐下碳酸盐岩储层进行勘探,其主要原因是对该区资源潜力、规模性储层展布规律和油气圈闭类型认识不清。本文依据最新的钻井和地震资料,进一步刻画川西坳陷超深层寒武系筇竹寺组、二叠系茅口组和龙潭组3 套烃源岩的展布,并计算其生烃潜力;明确了震旦系灯影组、二叠系栖霞组和茅口组优质储层的成因与分布;分析了山前隐伏构造和坳陷基底断裂的构造样式和变形过程;在此基础上,通过烃源岩生烃、断裂输导、圈闭形成的匹配关系研究,指出了有利勘探方向,以期能为推动川西超深层油气勘探提供参考。

1 区域地质概况

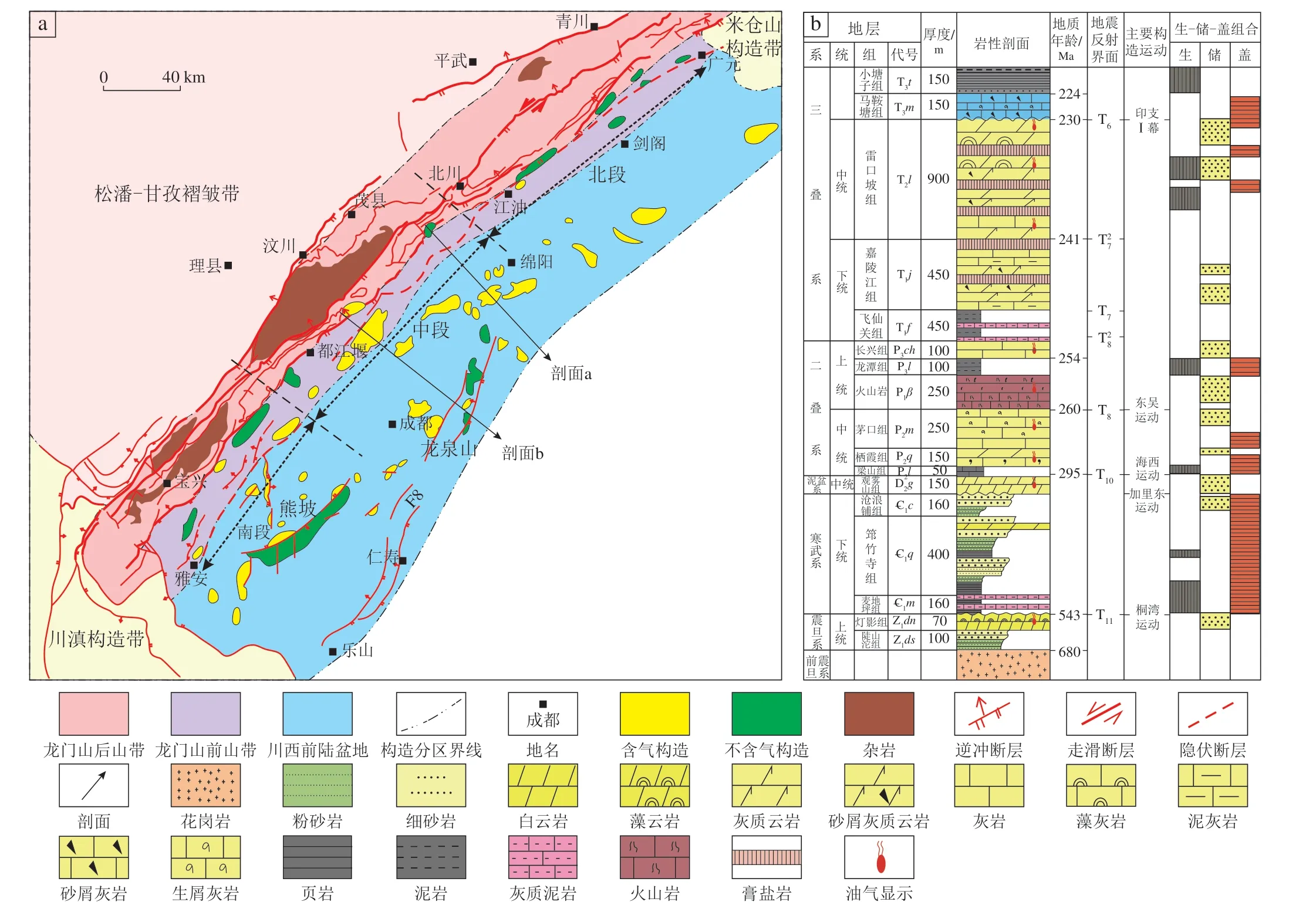

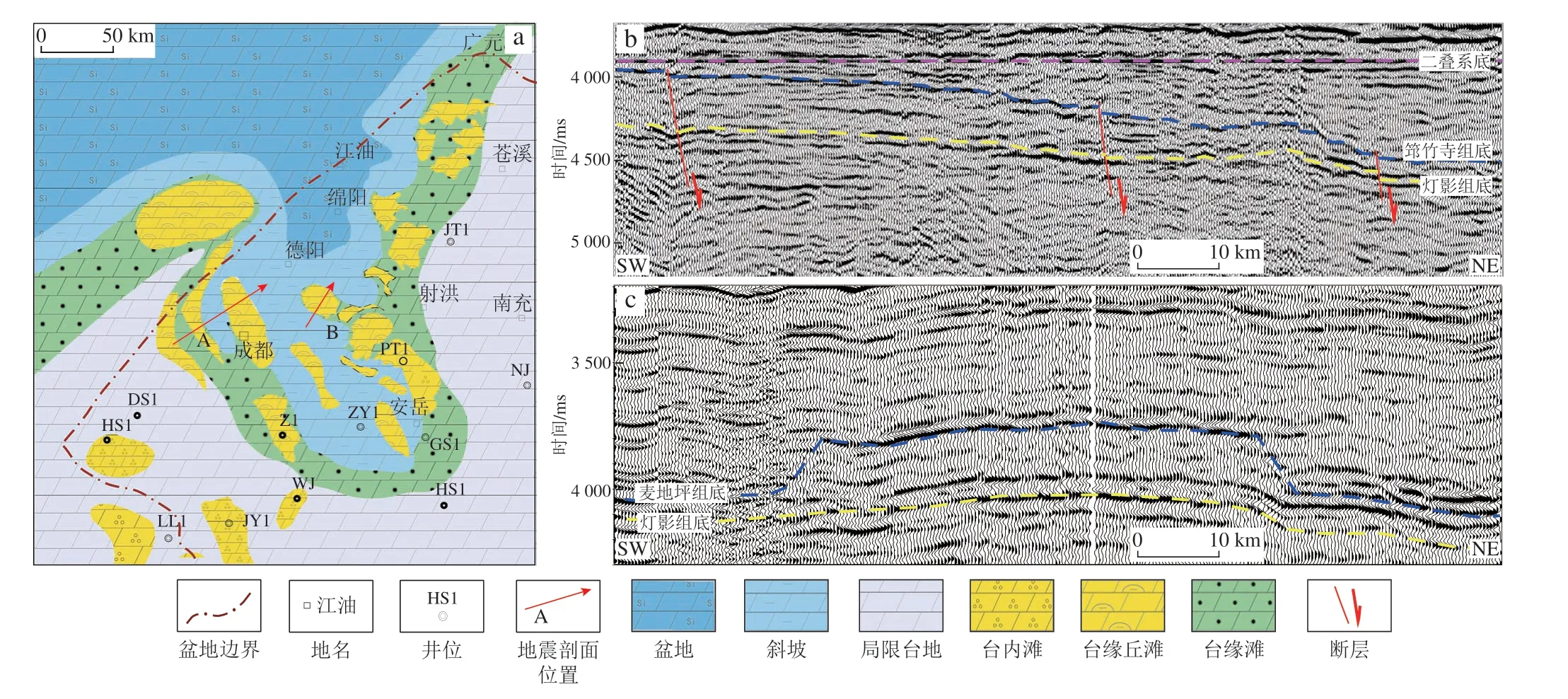

川西坳陷位于四川盆地西部,呈NE-SW向展布,西以安县-都江堰断裂为界,东以龙泉山断裂为界,南以峨眉-荥经断裂为界,分别与龙门山冲断带、川中隆起和川滇构造带相接,北至米仓山前缘,面积约4×104km2。沿走向上龙门山冲断带和川西坳陷大致以卧龙—怀远、北川—安县一线为界划分为南、中、北3段(图1a),本文重点讨论中段超深层油气地质特征与勘探潜力。

图1 川西坳陷龙门山前带造单元划分(a)与海相地层综合柱状图(b)Fig.1 Map showing the structural unit division(a)of the Longmen Mountains’ piedmont zone,western Sichuan Depression,and the composite marine stratigraphic column(b)

川西地区沉积了巨厚的震旦系-中三叠统海相沉积建造(图1b),晚三叠世以来,受古特提斯洋和新特提斯洋闭合引起的一系列造山运动影响,该区由前期被动陆缘海相沉积进入前陆盆地陆相沉积,堆积了厚逾5 000 m 的陆相碎屑岩[5],经喜马拉雅运动后全面褶皱形成现今的构造挤压盆地格局。坳陷内沉积盖层总厚在5 000~10 000 m,震旦系-中三叠统是海相碳酸盐岩沉积,厚度4 000~7 000 m,其中下古生界发育不完整,缺少中、上寒武统—志留系沉积;上古生界泥盆系—石炭系在西北部残留,大部分地区缺失;二叠系发育完整。中生界中、下三叠统为连续的海相沉积,且发育厚层的膏盐岩,厚度200~500 m,构成了优质的区域盖层;上三叠统须家河组是一套由海相过渡到陆相的沉积建造,以碎屑岩为主,厚度250~3 000 m。侏罗系到新近系为陆相碎屑岩地层,厚度2 000~4 000 m。

川西三叠系盐下超深层发育下寒武统筇竹寺组、中二叠统茅口组和上二叠统龙潭组3 套烃源岩;发育震旦系灯影组、二叠系栖霞组和茅口组3 套潜在优质储层。除了烃源岩层本身可以作为油气藏盖层以外,该区发育厚层的中、下三叠统膏盐岩盖层,形成优越的封盖条件。

2 烃源岩发育条件

2.1 寒武系

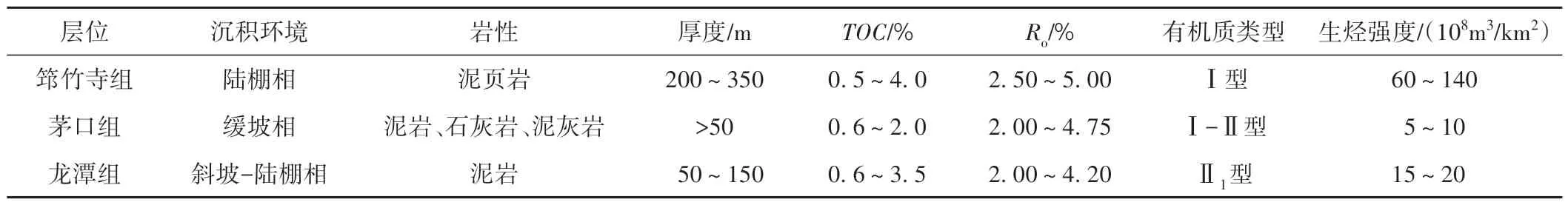

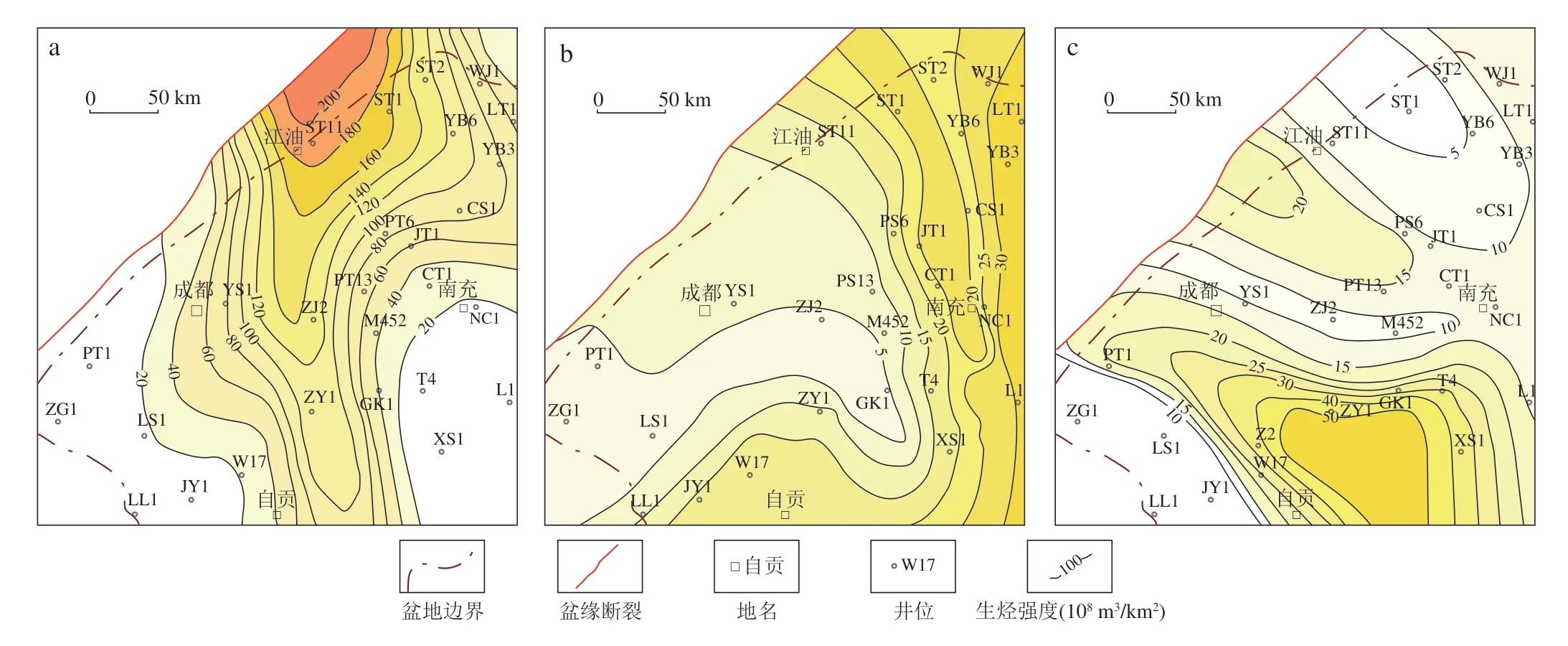

在绵阳-长宁拉张槽被发现之前,一度认为川西地区不发育寒武系烃源岩,这也是阻碍该区超深层勘探的原因之一。随着绵阳-长宁拉张槽的发现及其范围的精细刻画,现今已经基本明确,川西坳陷超深层发育厚层深水陆棚相寒武系筇竹寺组页岩烃源岩[6-9]。川西地区紧邻绵阳-长宁拉张槽,槽内下寒武统麦地坪组、筇竹寺组烃源岩极其发育,主要发育在寒武系筇竹寺组,干酪根类型为Ⅰ型,烃源岩厚度在0~200 m,由东向西逐渐减薄;有机碳含量(TOC)在0.5 %~4.0 %,向两侧逐渐降低(表1)。野外露头江油平武剖面下寒武统泥质烃源岩镜质体反射率(Ro)为2.68 %,什邡金河剖面下寒武统泥质烃源岩Ro为1.18 %~1.67 %,处于过成熟演化阶段。初步估算寒武系烃源岩生烃强度在20×108~140×108m3/km2(图2a),具有较大的生烃潜力,是三叠系盐下海相层系主力烃源岩。

表1 川西地区超深层烃源岩特征及地球化学参数Table 1 Characteristics and geochemical parameters of ultra-deep source rocks in the western Sichuan Basin

图2 川西地区烃源岩重点发育层系生烃强度等值线Fig.2 Contour maps depicting the hydrocarbon-generating intensities of major source rock intervals in the western Sichuan Basin

2.2 二叠系

川西地区在中二叠统茅口组和上二叠统龙潭组均发育碳酸盐岩和泥岩烃源岩。由于区内尚无钻井揭示,利用地震资料又难以预测,因此对这两套烃源岩的评价主要依据野外露头和川中、川西北的钻井资料。

中二叠世茅口组沉积期,川西坳陷主体为碳酸盐缓坡沉积相区,碳酸盐岩烃源岩全区均有分布,平面上连片发育,分布稳定,厚度大,一般沉积厚度均超过50 m[10]。受古地貌控制,有效烃源岩由南西向北东方向逐渐增厚,TOC呈现出同样的趋势,川西坳陷中部绵竹汉旺剖面TOC为0.43 %~2.55 %,10个样品平均值为1.83 %,估算该套烃源岩的生烃强度为5×108~30×108m3/km2(表1)(图2b),在川西坳陷中部主要为5×108~10×108m3/km2[11]。

晚二叠世龙潭组沉积期,研究区沉积相带有所改变,东北部为盆地-台缘相区,在绵竹-南充一线为开阔台地相区,在大邑-资阳一线为混积潮坪-局限台地相区。碳酸盐岩烃源岩连片分布,沉积中心主体在川西的什邡金河及川中的武胜-渠县地区,分布范围大,一般沉积厚度均超过50 m,沉积中心的什邡—金河一线,有效烃源岩厚度超过150 m;武胜-渠县一带,有效烃源岩厚度超过150 m,均是烃源岩的重要分布地区。泥质烃源岩全区分布,烃源岩厚度一般在10~20 m,厚度发育分布区在什邡—绵阳,有效烃源岩厚度大于20 m[12]。干酪根类型为Ⅱ1型,估算该套烃源岩的生烃强度为5×108~50×108m3/km2,在川西坳陷中部主要为10×108~20×108m3/km2(表1;图2c)。

3 储层发育条件

3.1 震旦系灯影组

四川盆地灯影组分布广泛,总体为一套碳酸盐岩沉积,是盆地范围内最古老的碳酸盐岩储集层,属于藻屑白云岩沉积,自下而上可以分4 段,盆地内残余厚度300~1 200 m,灯影组储层分布在灯四段和灯二段。在绵阳-长宁拉张槽发现之前,整个四川盆地灯影组被认为是局限台地沉积[13]。在绵阳-长宁拉长槽发现并确定之后,越来越多的学者认为,灯影组发育两期台缘丘滩[14-17]。微生物岩丘滩和多期多级岩溶控制了灯影组优质储层的发育[18-23]。

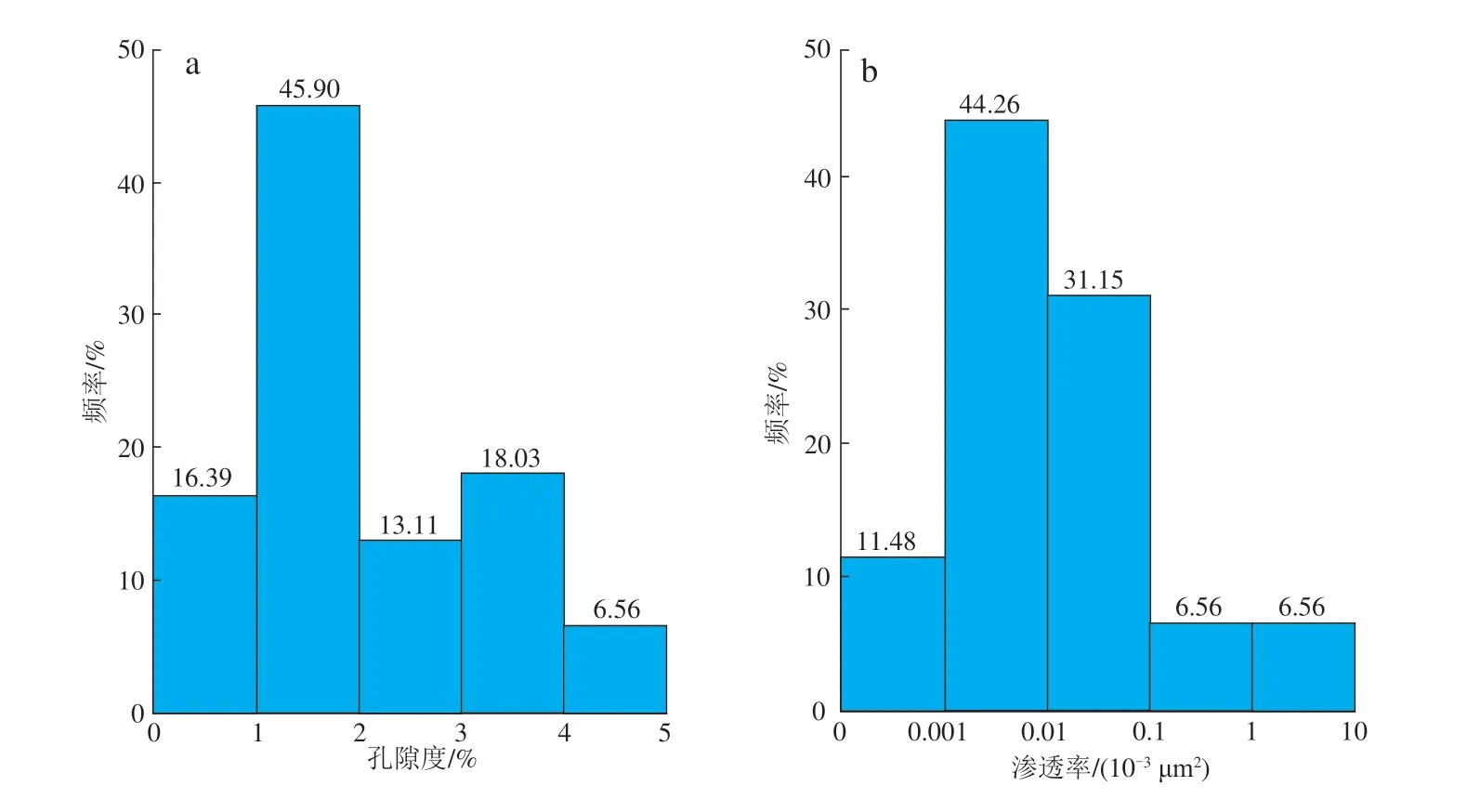

通过最新的三维地震资料,发现川西超深层发育拉张槽两侧灯二段台缘,东侧为知新场-中江-蓬莱台缘,为近东西向断控台缘,东西向延伸远、南北向展布窄(图3a,c)。该台缘带PT1 井在灯二段测试获得高产气流,揭示古隆起斜坡区灯二段具有岩性气藏独立成藏的特征。灯二段储层岩性主要为藻白云岩、颗粒白云岩,储集空间以溶蚀孔洞和粒间孔、粒间溶孔为主,通过周边钻井岩心68 组测试数据的统计(图4),储层基质孔隙度为0.07 %~4.99 %(平均2.13 %),基质渗透率为0.002×10-3~1.98×10-3μ m2(平 均0.12×10-3μm2),属于典型的非均质、低孔-低渗型储层[24-25]。拉张槽西侧台缘的台缘带位于成都—大邑一带(图3b),与威远—资阳台缘带相连,自东向西台缘带由缓变陡,大邑地区表现为明显的陡坡台缘带,沿该台缘带钻探的Z1 井和ZT1 井也均揭示了藻丘滩叠加岩溶储层较为发育,属于孔洞-孔隙型储层[26-27]。

图3 川西地区震旦系灯影组二段岩相古地理与台缘带地震响应特征Fig.3 Lithofacies paleogeography and platform-margin zones’ seismic response characteristics of the 2nd member of the Sinian Dengying Formation,western Sichuan Basin

图4 川西地区震旦系灯影组二段储层孔隙度(a)和渗透率(b)分布频率直方图(68个样品)Fig.4 Frequency histograms of the porosity(a)and permeability(b)of reservoirs in the 2nd member of the Sinian Dengying Formation,western Sichuan Basin(68 samples)

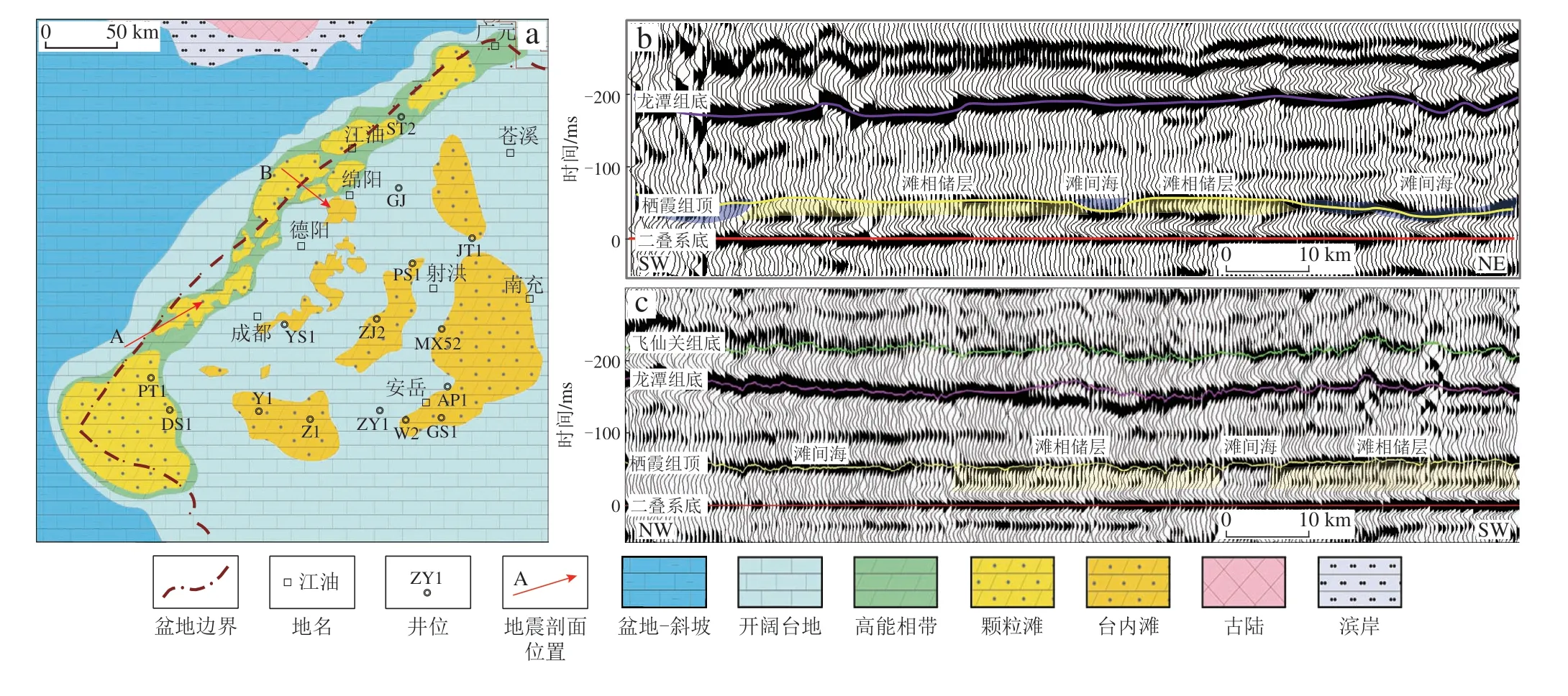

3.2 二叠系栖霞组

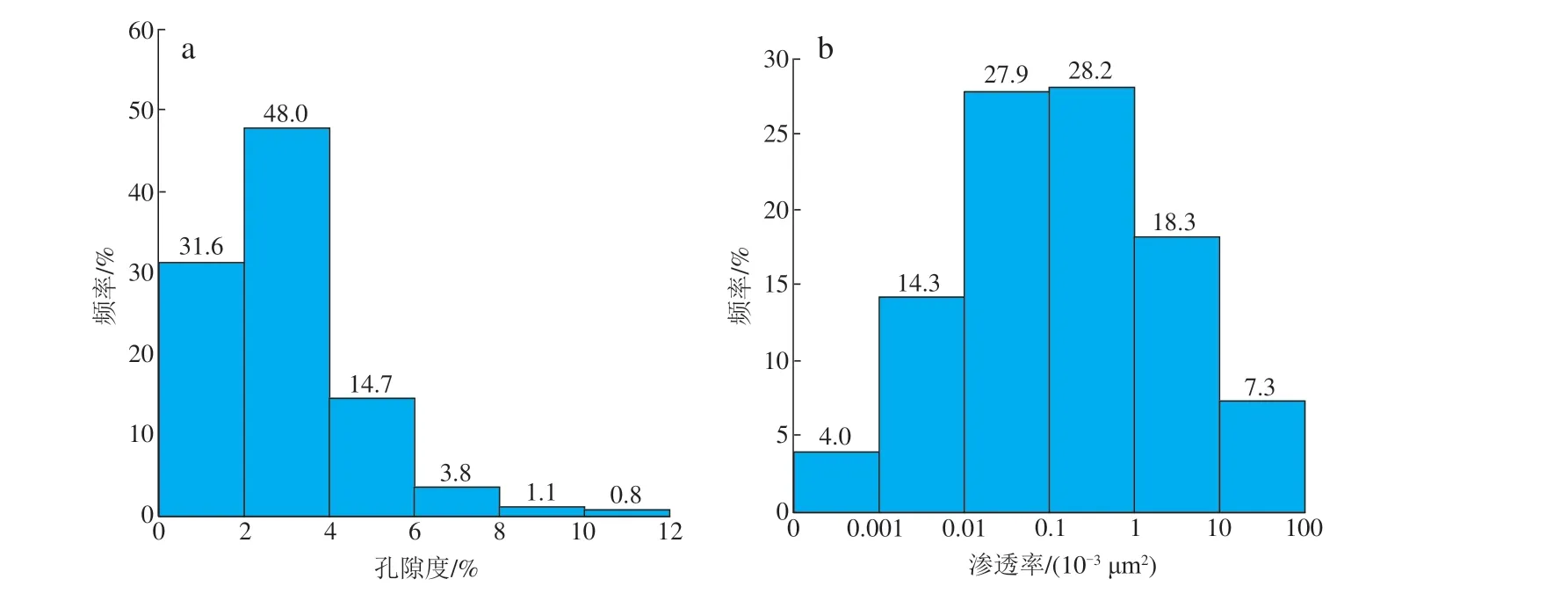

栖霞组储层受川西龙门山古裂陷和加里东期古隆起联合控制,具有“一缘一带”分布特征(图5a),台缘带颗粒滩白云岩主要发育在龙门山前缘带、广元西北乡-矿山梁及峨眉-瓦山前缘一带的生物滩区,厚度5~70 m;广元西北乡白云岩累计厚度达69 m,宝兴西大河厚度也达68 m,预测川西探区白云岩累计厚度大多在20~40 m[28-30]。栖霞组储层岩性主要为藻屑、生屑灰岩、豹斑状白云质灰岩、豹斑状灰质白云岩以及结晶白云岩,川西坳陷中段的都江堰高川乡天池剖面栖霞组中上部主要为灰-浅灰色微晶白云岩与浅灰色灰质白云岩互层沉积,白云化作用较强。综合野外剖面和ST1、PT1 等钻井实际资料分析,栖霞组发育层状孔隙型储层,主要储集空间类型为晶间(溶)孔、粒间(溶)孔,还发育溶蚀缝洞、水力破裂扩溶缝洞和少量构造缝,55 个样品统计,孔隙度范围0.86 %~15.73 %,平均为4.51 %;渗透率范围0.04×10-3~30.20×10-3μm2,平均为3.43×10-3μm2,总体为低孔-低渗型储层(图6)。

图5 川西地区二叠系栖霞组二段岩相古地理与储层地震响应特征Fig.5 Lithofacies paleogeography and reservoirs’ seismic response characteristics of the 2nd member of the Permian Qixia Formation,western Sichuan Basin

图6 川西地区二叠系栖霞组储层孔隙度(a)和渗透率(b)分布频率直方图(55个样品)Fig.6 Frequency histograms of the porosity(a)and permeability(b)of reservoirs in the Permian Qixia Formation,western Sichuan Basin(55 samples)

通过三维地震资料,在川西坳陷北部和南部都识别出了栖霞组颗粒滩储层(图5b,c)。与邻区PT1 井、PR1 井和双鱼石气田优质储层地震响应特征相似,为典型“两谷夹一峰、中部弱波峰”地震响应特征[31],由此可见,栖霞组储层在川西超深层具有广泛发育的特征。

3.3 二叠系茅口组

长期以来,二叠系茅口组勘探主要集中在背斜带岩溶缝洞储层领域,在蜀南探明储量超过812×108m3。近年来,茅口组在川东北和川中等地区连续获得勘探突破,展现良好的勘探前景。除了传统的岩溶缝洞型储层以外,还发现了新的储层类型,包括热液白云岩、茅三段台缘浅滩和茅二段台内滩等[32-33],越来越多的高产井呈现出相带控储的特征,大大提升了对茅口组勘探的信心。川西坳陷邻区JT1 井钻遇了茅二段滩相孔隙型白云岩储层,并获得112.8×104m3/d 的高产工业气流,实现了茅口组储层类型的新发现,储集空间以粒间溶孔、晶间溶孔和晶间孔为主[34]。结合CS1 和NC2 等钻井岩心观察与地震相分析,发现茅二段储层受古地貌控制,局部高古地貌部位发育颗粒滩白云岩叠加准同生期岩溶,形成孔隙-孔洞型储层,平均孔隙度为4.9 %。

通过地震沉积相对比发现,川西坳陷北部茅口组发育与JT1 井地区类似的沉积结构与地震响应(图7b)。茅口组上部表现为隆-洼相间的特征,依据已钻井的成果分析,丘状隆起部位为边缘滩相,表现为茅顶同相轴反射减弱,茅口组内部反射相对杂乱,而隆起之间的低部位为台洼相,厚度相对较薄,茅顶为强轴,内部为空白反射(图7c),依据多条地震剖面分析,川西坳陷北部发育NW-SE 向的隆-洼沉积格局,具备形成相控储层的条件。

图7 川西地区二叠系茅口组二段岩相古地理与储层地震响应特征Fig.7 Lithofacies paleogeography and reservoirs’ seismic response characteristics of the 2nd member of the Permian Maokou Formation,western Sichuan Basin

4 构造变形样式与演化

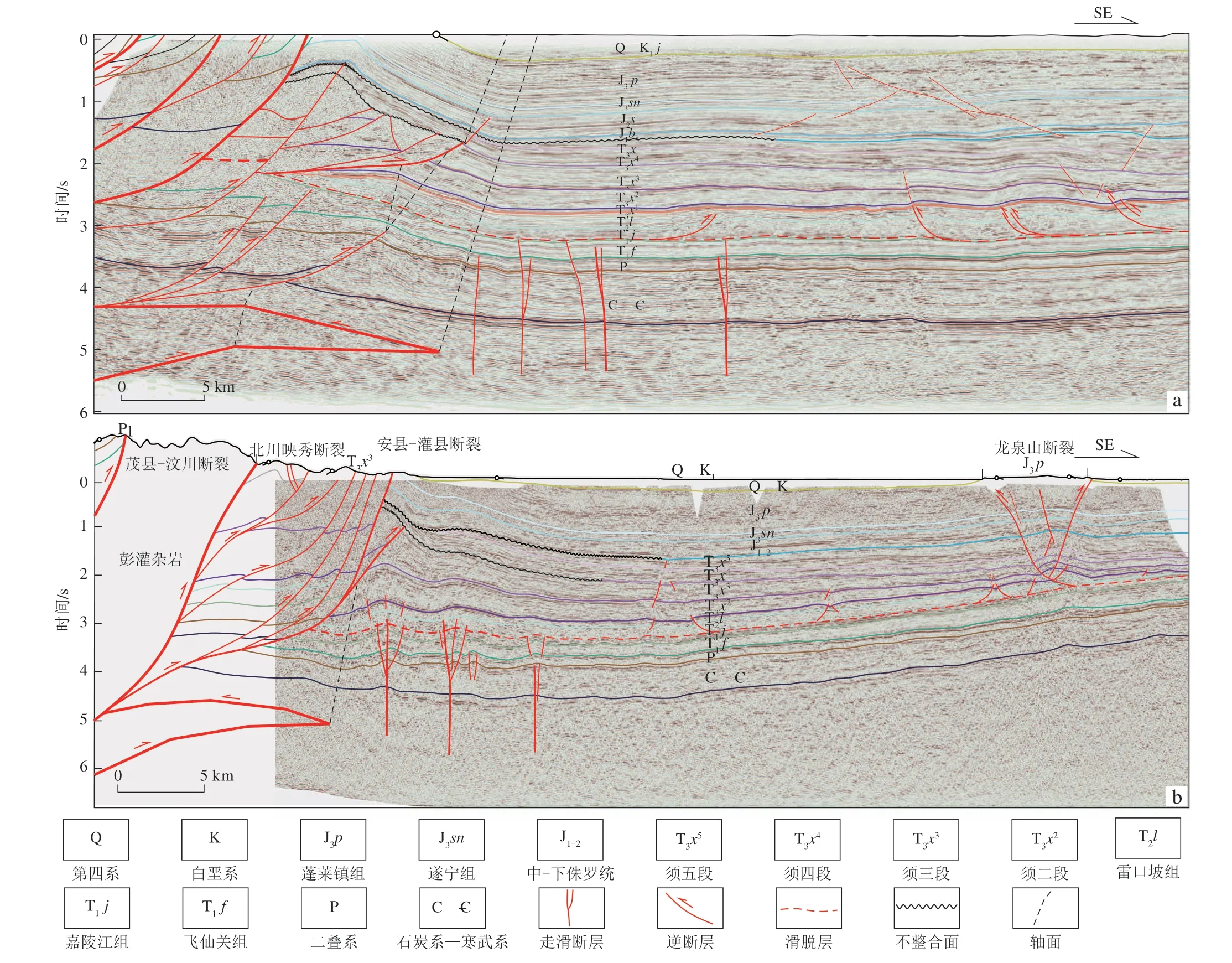

4.1 山前构造变形样式

龙门山中段—川西中部自造山带向盆地方向可依次划分为基底冲断带、准原地冲褶带和原地隐伏断隆带。基底冲断带位于北川-映秀断裂以西,彭灌杂岩体冲断至地表。准原地冲褶带介于北川-映秀断裂与安县-灌县断裂之间,构造样式以叠瓦式逆冲断裂为主,断裂突破地表,收敛于二叠系底界,局部发育“y”字形断裂控制的断褶。原地隐伏断隆带,介于安县-灌县断裂与彭县断裂之间,以中-下三叠统含膏盐层为滑脱层形成双重变形结构,盐上层系以断背斜、背冲背斜为主,构造相对宽缓,盐下层系以基底为滑脱层,构造样式与北段类似,在二叠系形成背冲背斜、断背斜以及断块构造。这些隐伏构造单个规模较小,但数量多、并且相对完整,是潜在的勘探目标(图8a,b)。

图8 川西坳陷典型剖面构造变形样式(剖面位置见图1)Fig.8 Diagrams showing the structural deformation styles of typical sections in the western Sichuan Depression(see Fig.1 for the section location)

4.2 坳陷带构造变形样式

前期认为川西坳陷深坳区主要为单斜构造,缺少必要的油气输导和圈闭条件,本次研究根据三维地震资料识别出深坳区三叠系盐下发育基底高陡断裂,局部具有走滑特征(图8b)。剖面上,走滑断层断面高陡直立,多数断层向下断切至基底,向上断止于中、下三叠统,并且具有向上变缓的特征,不同于正断层与逆断层上陡下缓的断面特征。川西坳陷北部膏盐岩滑脱层上下呈现分层变形特征,走滑断层大都未影响膏岩层之上的地层变形,揭示走滑断层主要形成于印支期[35]。川西坳陷南部,受走滑断层的控制,海、陆相地层及滑脱面统一卷入变形,表明其形成较晚,为喜马拉雅期构造。构造样式上,部分断裂发育正花状构造和半花状构造,走滑断裂由深部向浅层传播过程中多在二叠系-下三叠统撒开,形成花状构造(图8a,b),正花状构造的广泛发育反映了区内走滑断裂主要发育于压扭性构造环境。

5 油气成藏条件与有利勘探方向

5.1 生-储-盖组合

川西三叠系盐下发育统一的膏盐岩盖层,不同构造部位发育不同的源-储组合,山前带发育寒武系筇竹寺组烃源岩与栖霞组颗粒滩储层的源-储组合,主要为下生上储、断层输导式成藏模式;坳陷带发育寒武系筇竹寺组与震旦系灯影组台缘丘滩、茅口组台洼边缘高能滩两组源-储组合;前者为源-储侧接式成藏模式,后者为下生上储、断层输导式成藏模式(图9)。不同的成藏组合,成藏过程和主控因素略有不同,与烃源岩生烃、断裂发育和构造变形的匹配关系密切相关。

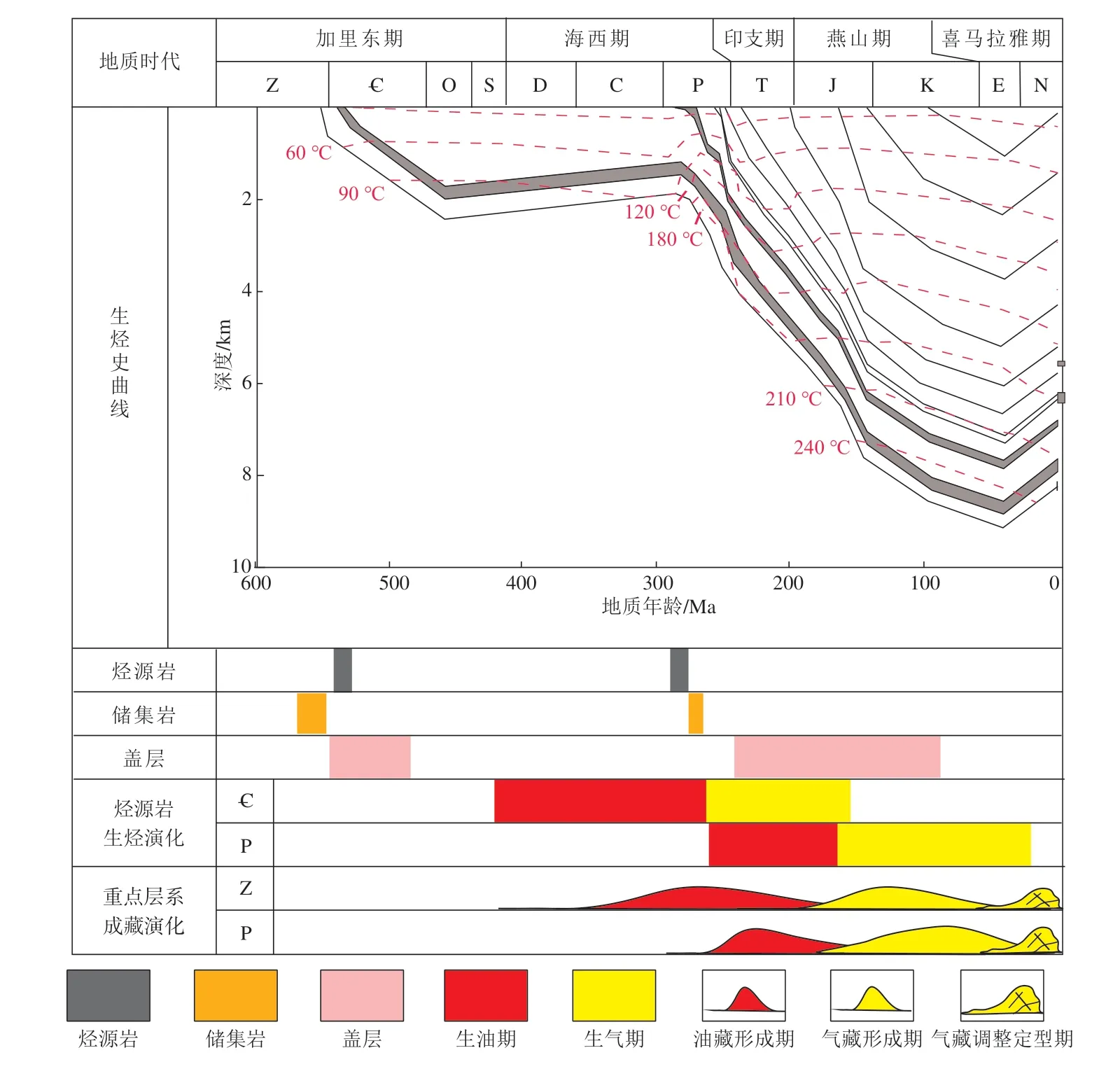

图9 川西坳陷超深层海相含油气系统演化模式Fig.9 Evolutionary pattern of the petroleum system in ultra-deep marine sequences in the western Sichuan Depression

5.2 构造变形与烃源岩生烃及断裂发育的匹配关系

从须家河组四段以上的陆相地层超覆在山前隐伏构造之上,可以说明该构造形成较早,受印支期安县运动控制,喜马拉雅期构造变形对先前构造具有改造作用,但是受三叠系厚层膏盐岩滑脱层保护作用影响,盐下构造保存完整。坳陷内高陡断裂主要切割三叠系盐下地层,局部地区压扭构造影响到须家河组变形,但是侏罗系基本不受影响。平面上走滑断裂具有左行雁列式排列特征,与印支期勉略洋剪刀式闭合形成的区域构造应力场相吻合,这些证据都说明走滑断裂初始形成期为印支期。

根据YS1 井和地震剖面揭示的地层沉积厚度、二叠系烃源岩的热演化程度,结合区域热流史演化特征[36],恢复了川西坳陷主要烃源岩热演化史特征(图9)。寒武系烃源岩志留纪末开始生油,早三叠世达到生油高峰期,主要生气期在早-中侏罗世,原油裂解期在中侏罗世。二叠系烃源岩中三叠世末开始生油,晚三叠世须家河组三段沉积末期达到生油高峰期,中侏罗世为主要生气期,原油裂解期在侏罗纪末。

通过上述主要烃源岩演化过程、构造演化阶段及储层演化的综合分析,认为研究区主要存在3 期油气成藏过程(图10)。

①早期油气运聚阶段:印支中、晚期,在盆地内形成宽缓背斜和圈闭雏型,是油气运移的指向带。印支晚期-燕山早期,区内寒武系、二叠系烃源岩已成熟生成液态烃,此阶段龙门山前地区进入持续山前挤压冲断,形成宽缓冲断背、向斜构造带,油气的排烃期与圈闭的形成期一致。液态烃生成过程中排出的富有机酸流体在有利位置的滩相白云岩内发生溶解作用形成埋藏溶解孔,使滩相白云岩成为孔隙性储层[37]。这些储层与背斜构造配套形成构造-地层复合圈闭,液态烃运移至圈闭中形成油藏。

②天然气成藏阶段:燕山运动中、晚期,持续的沉降使烃源岩进入气态窗,同时使前期形成的油藏因高温裂解转变为气藏并在储层中形成焦沥青,地层水中CO2含量增高,在储层中发生溶解形成晚期埋藏溶解孔,改变储层分布状况和复合圈闭的形态,原油裂解气和干酪根热解气共同聚集形成早期气藏,此时寒武系和二叠系烃源岩生成的天然气通过断裂、裂缝和不整合面等输导层向隆起高部位运移聚集,气藏形态逐渐定型。

③最终定型阶段:强烈的喜马拉雅运动对早期气藏有明显的改造。抬升、剥蚀作用使气藏埋藏变浅、温度降低,同时岩层经受构造作用,使构造轴部的白云岩层产生较多的构造裂隙。这些裂隙和微裂隙起输导作用,致使天然气再次向构造高点运移富集;喜马拉雅运动还使气藏圈闭形态改变、高点迁移,从而造成气藏的调整、改造,最终定型为现今的气藏。

5.3 油气成藏主控因素与有利勘探方向

本文在对川西坳陷油气成藏条件进行了重新评价和认识的基础上,结合邻区双鱼石气田二叠系栖霞组、蓬莱气田震旦系灯影组、二叠系茅口组近期勘探突破带来的启示[38-40],认为山前带推覆体下盘准原地构造、坳陷带走滑断裂与高能相带复合体和灯影组断控台缘带是下一步勘探的有利方向(图10)。

山前带推覆体下盘准原地构造形成原生型油气藏,构造形成于印支期且后期相对稳定,勘探目的层主要为二叠系栖霞组、茅口组,其成藏模式为下生上储、断裂垂向输导、膏盐岩封盖、构造-岩相控藏、原位调整富集,气藏成藏的主控因素为构造-岩性圈闭侧向封闭性。

坳陷带走滑断裂与高能相带复合体,主要形成原生改造型油气藏,主要勘探目的层为二叠系栖霞组、茅口组。高陡断裂具有“沟源、优储、促聚”的作用,断裂形成期与寒武系烃源岩生烃期具有良好的匹配关系,印支期形成原生岩性油藏,燕山期发生油气转化,喜马拉雅期发生调整改造,在局部构造高部位富集。其成藏模式为下生上储、断裂垂向输导、膏盐岩封盖、岩相控藏、原位调整富集,气藏成藏的主控因素为台内滩储层的发育程度。

坳陷带灯影组断控台缘带,主要形成原生型油气藏。灯影组丘滩体被寒武系烃源岩包围,具备优越的源储配置关系,早期为古隆起区,有利于油气运聚,现今为大型单斜构造背景,其成藏模式为侧生旁储、岩性控藏、油藏原位裂解富集。气藏为岩性圈闭,受岩性致密带及上倾方向巨厚泥岩有效遮挡的控制。

6 结论

1)川西超深层三叠系盐下海相层系发育多套烃源岩,具备形成大中型油气田的物质基础,其中下寒武统筇竹寺组烃源岩厚度大,生烃强度高,是最有利的一套烃源岩。

2)川西坳陷内发育震旦系灯影组台缘丘滩、二叠系栖霞组-茅口组颗粒滩白云岩等多种类型优质储层,其中二叠系的储层分布面积最广,最具勘探潜力。

3)川西龙门山山前带推覆体下盘发育盐下准原地背斜构造,坳陷带斜坡区发育高陡断裂和走滑压扭构造,主要形成于印支期,与寒武系烃源岩主生烃期具有良好的匹配关系,具备油气早期成藏条件。

4)山前带推覆体下盘原位构造、坳陷内与基底高陡断裂沟通的二叠系高能相带和震旦系灯影组台缘带,普遍具有原生古油藏形成条件,晚期原位裂解、局部构造富集的成藏模式,是下一步勘探有利目标。