基于IKAP 理论的延续护理对慢性牙周炎患者口腔卫生习惯的影响

吴园园 朱叶素 林紫燕

慢性牙周炎是由细菌引起的牙周组织感染性疾病,病情发展较快,可导致牙周支持组织的进行性破坏,出现牙周袋、牙槽骨吸收和附着丧失,牙周维护治疗是患者首选治疗方案,但治疗时间较长、伤口恢复速度较慢,易导致患者治疗依从性下降,容易复发或加重[1]。慢性牙周炎患者自我保健行为在维持治疗效果的过程中发挥重要作用[2],增强患者自我效能感能够促进患者行为管理,提高慢性牙周炎患者口腔卫生习惯能够帮助改善症状。IKAP 理论是集信息-知识-信念-行为为一体的护理模式。本文构建基于IKAP 理论的延续护理,分析其对慢性牙周炎患者口腔卫生习惯的影响,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 对象与分组

选取我院2022 年3 月至2023 年3 月收治的慢性牙周炎患者110 例。纳入标准:均为初诊患者;年龄≥18岁;意识清楚,语言通畅。排除标准:既往有牙科治疗史;合并严重全身性疾病;糖尿病及免疫缺陷;哺乳期或妊娠期;头部肿瘤及放疗史。本方案经我院医学伦理委员会审查通过(WYKQ2023008),患者知情同意。随机分为观察组与对照组,各55 例。

1.2 干预方法

两组均予常规护理,在患者诊疗后给予常规慢性牙周炎相关知识宣教,针对患者疾病情况及医嘱给予针对性干预措施,在患者离院前对患者或家属进行离院后牙周维护相关知识科普,告知其疾病注意事项及疾病监测等。采用电话及微信等形式进行随访干预,并在患者复诊前1 d 及时通知。

观察组在此基础上加用基于IKAP 理论的延续护理:① 成立基于IKAP 理论的延续护理小组。由牙周科护士长担任组长,组员包括牙周科医师1 名,牙周科护理人员3 名。牙周科医师及护理人员均在其领域工作时长≥5 年,由护士长组织时长为两周的培训,组员均进行IKAP 理论相关知识培训并通过知识考核。小组成员结合国内外相关文献及工作经验共同制定慢性牙周炎患者延续护理措施,由护理人员建立患者电子信息档案,整理患者资料、回收问卷及数据整理,医生负责向患者介绍疾病及答疑解惑,护士长负责人员管理和监督等。② 护理内容。a.收集信息:患者诊疗后由护理人员结合其疾病资料,与患者及家属一对一沟通中获取其对慢性牙周炎相关知识了解程度、口腔卫生维护习惯、生活习惯及心理状态等,将其整理后建立患者个体化疾病档案。通过电话、微信及家访形式在患者离院后每两周进行1 次评估,主要评估患者疾病状况、认知情况、口腔卫生情况及心理状态等,并制定符合患者的具体护理及随访计划。b.知识宣教:知识宣教形式主要包括一对一口头宣教、健康教育手册、知识讲座、线上宣教及复查宣教等,离院前由护理人员发放健康知识手册,手册内容包括慢性牙周炎病因、症状、治疗、预防及护理等。与患者建立微信联系方式并组建微信群(群内由医护人员及慢性牙周炎患者组成),于微信群中发布慢性牙周炎居家口腔卫生维护方法、次数及时间等视频及图片,发布频次每周2 ~3 篇文章或视频,视频时长在10 min 以内,发布后由护理人员组织全员观看。每月组织1 次线上/线下慢性牙周炎专题讲座,每次60 min,讲座除常规宣教外,应考察并统计患者口腔卫生习惯掌握情况,对于口腔卫生维护较差的患者应增加一对一宣教力度,并在患者查时及时了解患者居家口腔卫生情况。c.信念支持:通过健康宣教提高患者正确就医观念及口腔自我保健观念,在患者复查时进行面对面访谈,分析患者是否存在口腔科恐惧、焦虑、回避等负性情绪,鼓励患者抒发不良情绪并正视疾病。引导家属进行支持性照护,发挥亲情作用,并组织慢性牙周炎患者属进行线下同伴交流会,于院内举办,每月1 ~2 次,每次持续时间40 min,交流会中鼓励患者讲述自身感受及健康生活方式技巧,分享治疗经验,充分发挥家庭及同伴支持作用,帮助患者建立战胜疾病信心。d.促进行动:护理人员在患者离院前指导患者正确记录口腔卫生维护日记,鼓励患者每天及时记录口腔维护日记,并邀请家属进行监督和提醒,在患者复查时检查患者日记记录情况并根据以往健康宣教知识内容进行提问,患者自述口腔卫生维护情况,并用自己的语言复述慢性牙周炎疾病知识。护理人员利用牙模型,鼓励患者在模型上演示正确刷牙、牙线使用、牙缝刷使用过程,评价患者口腔卫生习惯并进行鼓励和肯定,对于掌握度较差的患者应进行一对一纠正和宣教,强化口腔保健行为,促进习惯的形成。两组均干预3 个月。

1.3 观察指标

① 口腔卫生习惯:记录患者每日刷牙次数、每次刷牙持续时间、每日牙线使用次数及每周牙间隙清洁次数。② 自我效能:采用口腔保健自我效能量表(SESS),该量表包含口腔就诊自我效能感、正确刷牙自我效能感、平衡饮食自我效能感3 个维度,共15 个条目,采用1 ~5 级评分法,满分15 ~75 分,分数越高说明自我效能感水平越高。③ 心理状态:采用牙科畏惧量表(DFS)及牙科焦虑量表(DAS)。DFS 量表共20 个条目,采用1 ~5 级评分法,满分20 ~100 分,分数越高说明畏惧感越高;DAS 量表共4 个条目,采用1 ~5 级评分法,满分4 ~20 分,分数越高说明焦虑感越高。

1.4 统计学方法

应用SPSS 21.0 统计学软件处理数据。符合正态分布的计量资料(年龄、受教育年限、牙齿数目等)以()表示,组间比较采用独立样本t检验;计数资料(性别、牙周病分级)以百分率(%)表示,采用χ2检验;P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组一般资料比较

对照组:男33 例(60.0%),女22 例(40.0%);年龄平均(40.2±5.6)岁;受教育年限平均(14.8±3.1)年;牙齿数目平均(27.6±2.1)颗;牙周病分级:Ⅱ级12 例(21.8%),Ⅲ级33 例(60.0%),Ⅳ级10 例(18.2%)。观 察组:男36 例(65.5%),女19 例(34.5%);年龄平均(40.2±6.3)岁;受教育年限平均(14.7±3.2)年;牙齿数目平均(27.6±2.3)颗;牙周病分级:Ⅱ级14 例(25.5%),Ⅲ级35 例(63.6%),Ⅳ级6 例(10.9%)。两组性别、牙周病分级、年龄、受教育年限、牙齿数目比较,差异无统计学意义(χ2= 0.35、1.21,t= 0.001、0.17、0.001;P>0.05)。

2.2 两组干预前后口腔卫生习惯比较

由表1 可见,干预前两组口腔卫生习惯接近,差异无统计学意义。干预后两组口腔卫生习惯均较前改善,观察组每次刷牙持续时间、每日牙线使用次数、每周牙间隙清洁次数高于对照组,组间差异有统计学意义;但两组每日刷牙次数接近,组间差异无统计学意义。

表1 两组干预前后口腔卫生习惯比较 ()

表1 两组干预前后口腔卫生习惯比较 ()

组 别 例数 每日刷牙次数(次) 每次刷牙持续时间(min) 每日牙线使用次数(次) 每周牙间隙清洁次数(次)干预前 干预后 干预前 干预后 干预前 干预后 干预前 干预后对照组 55 2.0±0.1 2.8±0.3 1.9±0.2 2.2±0.3 0.7±0.2 1.3±0.2 0.6±0.06 1.2±0.1观察组 55 2.1±0.5 2.8±0.3 1.9±0.2 3.0±0.3 0.7±0.1 2.2±0.3 0.6±0.04 2.0±0.2 t,P 1.45,>0.05 0.001,>0.05 0.001,>0.05 13.98,<0.01 0.001,>0.05 18.51,<0.01 0.001,>0.05 26.53,<0.01

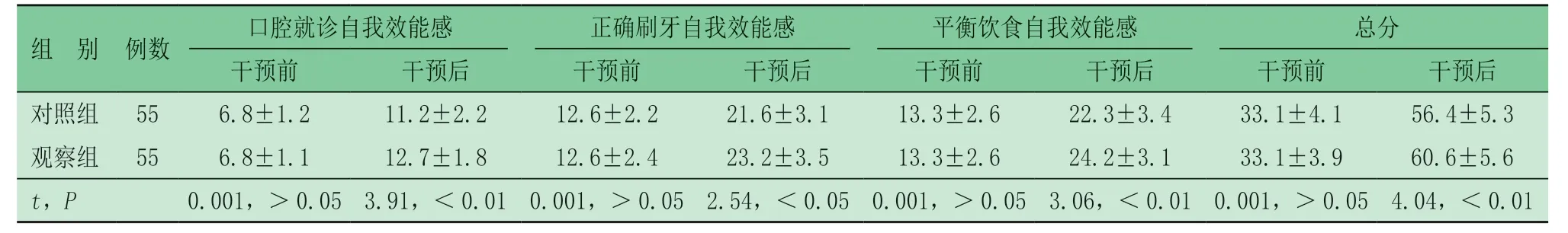

2.3 两组干预前后口腔保健自我效能比较

由表2 可见,干预前两组口腔保健自我效能接近,差异无统计学意义。干预后两组口腔保健自我效能均较前改善,且观察组SESS 各维度评分及总分均高于对照组,组间差异有统计学意义。

表2 两组干预前后口腔保健自我效能比较 (分,)

表2 两组干预前后口腔保健自我效能比较 (分,)

组 别 例数 口腔就诊自我效能感 正确刷牙自我效能感 平衡饮食自我效能感 总分干预前 干预后 干预前 干预后 干预前 干预后 干预前 干预后对照组 55 6.8±1.2 11.2±2.2 12.6±2.2 21.6±3.1 13.3±2.6 22.3±3.4 33.1±4.1 56.4±5.3观察组 55 6.8±1.1 12.7±1.8 12.6±2.4 23.2±3.5 13.3±2.6 24.2±3.1 33.1±3.9 60.6±5.6 t,P 0.001,>0.05 3.91,<0.01 0.001,>0.05 2.54,<0.05 0.001,>0.05 3.06,<0.01 0.001,>0.05 4.04,<0.01

2.4 两组干预前后心理状态比较

由表3 可见,干预前两组DFS、DAS 评分接近,差异无统计学意义。干预后两组DFS、DAS 评分均较前降低,且观察组低于对照组,组间差异有统计学意义。

表3 两组干预前后心理状态比较 ()

表3 两组干预前后心理状态比较 ()

组 别 例数 DFS 评分 DAS 评分干预前 干预后 干预前 干预后对照组 55 60.6±7.9 29.6±3.8 15.4±3.2 12.4±2.7观察组 55 60.6±7.9 19.2±2.4 15.4±3.0 8.8±1.2 t P 0.001>0.05 17.16<0.01 0.001>0.05 9.04<0.01

3 讨论

慢性牙周炎治疗注重远期疗效,尤其是舒适度及美观度,但慢性牙周炎治疗后易出现口臭、牙齿松动、牙根敏感等情况,且由于治疗周期较长患者依从性较差,易导致口腔功能下降,影响预后[3]。慢性牙周炎患者通常无需住院治疗,患者离院后与医护人员联系较弱,部分患者甚至在症状缓解后拒绝复诊,构建适合慢性牙周炎患者的延续性护理模式能保障患者出院后得到优质照护[4]。IKAP 理论是融合患者信息收集、传授知识、转变观念及促使行为形成的新型模式,能够加强患者疾病知识水平、完善患者疾病相关知识掌握程度,将知识内化为观念提高患者主观能动性,在行动中提高健康行为[5]。

基于IKAP 理论的延续护理能够在医护人员、同伴及家属的支持下,帮助慢性牙周炎患者形成良好的口腔保健行为和就医习惯,提高患者治疗依从性[6],与本文结果一致。分析其原因在于:基于IKAP 理论的延续护理通过多模式健康教育加强患者信息与知识水平,纠正患者慢性牙周炎治疗及护理错误观念和知识,加强患者对口腔卫生知识的接受度。自我效能感是保证患者口腔卫生良好习惯的重要手段,自我效能按越高,慢性牙周炎患者口腔健康质量水平越高[7],提高自我效能感有利于保证患者出院后维持良好的口腔卫生习惯。基于IKAP理论的延续护理设置并鼓励患者每天记录口腔维护日记,并与家属共同监督患者口腔卫生习惯,在患者复诊时纠正错误观念及行为,避免无针对性的健康教育。此外,增加患者口腔卫生管理参与度,根据患者生活习惯及口腔卫生习惯进行个体化宣教和干预,帮助患者在病情控制、口腔维护过程中获得成就感,激发患者主动进行良好口腔保健的自我效能。

慢性牙周炎患者在治疗过程中有明显不适感,导致患者对治疗产生畏惧、焦虑、抵触心态,降低患者治疗依从性及口腔健康质量水平,重视患者心理状态,及时发现并疏导患者不良情绪在慢性牙周炎治疗中至关重要[8]。将IKAP 理论与延续性护理方案相结合符合当前临床“以患者为中心”的人性化护理理念,不仅能改变患者不良生活习惯,还能缓解不良情绪,从整体上改善患者出院后生活质量[9]。应用基于IKAP 理论的延续护理加强了与患者的沟通交流,能够及时发现患者恐惧、焦虑、回避等负性情绪,并鼓励患者抒发不良情绪,利用家庭支持及同伴支持帮助患者正视疾病,发挥亲情及友情作用,为患者提供全程性照护,符合生物-心理-社会医学模式要求,与患者内心期望相契合,有利于改善患者牙科畏惧、焦虑情绪。

综上所述,基于IKAP 理论的延续护理能够改善慢性牙周炎患者口腔卫生习惯,提高患者口腔保健自我效能,缓解患者牙科畏惧及焦虑心态。