印度公众的对华形象认知与自我认知:变化、异质性以及逻辑机制*①

张 昆 刘晓敏

( 1.华中科技大学 新闻与信息传播学院,湖北 武汉,430074;2. 华中科技大学 国家传播战略研究院,湖北 武汉,430074 )

一、引言

中国和印度均是亚洲的文明古国,两国的文化和经济交流源远流长,长期处于和平相处的状态。然而,在经历过类似的殖民地半殖民地历史、从文明古国到现代民族国家的转型过程中,中印两国却产生出矛盾和纷争。(1)尹继武:《单边默契、权力非对称与中印边界战争的起源》,《当代亚太》2016年第5期。近年来,印度对中印关系进行再定位,认为双方目前正处于竞争主导的关系模式,未来仍将保持竞争,并为此采取了更强硬的对华战略。(2)郑海琦:《“印太战略”视阈下印度的战略角色转变与关系定位》,《印度洋经济体研究》2021年第5期。印度人口众多、幅员辽阔并且资源丰富,在一定程度上具有强国禀赋。随着印度在20世纪90年代实行改革,其经济迅速发展,直至今日已成为世界第五大经济体,并且一直保持着高速增长。(3)International Monetary Fund, World Economic Outlook Datebases, https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLS/world-economic-outlook-databases#sort=%40imfdate%20descending。毫无疑问,印度现在已经成为一个重要的全球行动者,其行动方式对中国、印太地区乃至更广阔的世界都具有重大影响。中印关系已上升为影响地区局势乃至全球地缘政治走向的重要双边关系之一。然而,遗憾的是,尽管印度与中国有着数千年文化交往史,中印两国人民对彼此认知却十分有限,甚至有些人形成了“中国小看印度,印度也不大看中国”(4)印度尼赫鲁大学汉学专家秋帕杰教授在2018年12月10-11日复旦大学举行的“新形势下的中印边界问题”二轨交流研讨会上的发言中如此总结。的片面认知。因此,印度公众的认知态度与情感倾向值得关注,这在很大程度上可能转化为印度的外交政策并影响中印关系的未来走向。

本文从国家认知这一微观视角入手,依据2019年与2022年两期寰球民意调查数据,尝试回答三个与印度公众对中国及自身认知相关联的问题。第一个是变化问题,印度公众对于中国及自身的认知在何种水平朝着什么方向发生变化?第二个是异质性问题,印度公众认知是否具有群体性差异,不同人群的认知是否在以相同的步伐并且朝着一个方向发生变化?第三个是形成机制问题,印度公众对两国的形象认知遵循何种机制,是否具有其国家特色?这三个问题对于深刻理解印度公众认知并预测其未来走向具有理论与现实意义,也有助于为我国外交政策的制订与实施以及构建良好的国际关系提出思路和借鉴。

二、文献综述

(一)印度涉华民意及自我认知

印度与中国占世界总人口的三分之一,中印关系对两国乃至整个世界而言都具有重要意义。正如有学者指出的那样,公众舆论会影响政府决策。公众舆论好比一座堤坝,它预示了公众行为的方向,而政府层次的辩论和行动都必须在这个堤坝下谨慎地进行。(5)Key, V. O. , Public Opinion and American Democracy. New York: Knopf,1961,p. 32.我们必须密切关注印度对华战略行为的民意基础,以研判中国所处的舆论环境。(6)张昆、张晶晶:《重视民意价值,全面提升国际传播效能》,《新闻战线》2023年第10期。

以往一些研究及调查探讨了印度涉华民意及其变化趋势。相关民调显示,印度普通人对中国的看法呈消极态势且对华好感度在不断下降。美国民调机构皮尤研究中心的调查显示,2014年至2019年间,当印度人被问及是否对中国持积极态度时,平均只有27%的人表示赞成。2018年洞朗对峙后,这一数字降至12%。2023年的最新调查更是显示三分之二的印度人对中国持有负面看法。(7)数据来源于2014-2023年的皮尤全球调查, https://www.pewresearch.org/global/;https:// www. pewresearch. org/global/2023/08/29/indians-views-of-other-countries/。除此之外,还有学者探究了印度对华民意的群体差异,发现印度受访者的党派、社会阶层与对华认知具有一定程度的关联性。(8)林民旺:《从民调看印度对华政策的民意基础》,《世界知识》2017年第16期。

印度自成立伊始便是一个有着大国情怀与印度梦的国家。近年来,随着印度综合国力的增强以及国际形势的变化,国内外学者对这一问题的讨论日趋热烈。有学者指出,印度始终拥有强烈的大国意识与强国抱负,印度开国总理尼赫鲁曾许下宏愿,印度要当“有声有色”的世界大国。(9)[印度]贾瓦哈拉尔·尼赫鲁:《印度的发现》,齐文译,北京:世界知识社,1956年,第57页。现任总理莫迪更是声称要带领印度成为“全球领导大国”,而不只是一支制衡力量。(10)王晓文:《印度莫迪政府的大国战略评析》,《现代国际关系》2017年第5期。同时,亦有学者指出,印度对国际地位的渴望与更传统大国愿意迁就该国的程度之间往往存在差距,其对自身的认知评价也与他国对其的实际评价相距甚远。(11)Pu, X., “The Status Dilemma in World Politics: An Anatomy of the China-India Asymmetrical Rivalry”,The Chinese Journal of International Politics, Vol.15, No.3, 2022, pp.227-245.

综上所述,学界已经就印度公众涉华认知以及自我认知进行了很多有益探索,并得到了一些初步的研究结论,但现有研究在以下三个方面依然存在不足。首先,印度普通人如何看待两国尤其是自身在一定程度上是未知的,以往国内学界多停留在结构性的理论层面,缺乏基于经验资料的探讨,特别是由于缺乏一手相关数据,国内几乎没有针对印度公众的民意调查,学界探讨多建立在国外相关调查数据的基础上。其次,虽然已有研究试图探究印度公众认知的变化趋势,但是认知观念的测量指标并不统一,一些问题在不同年份的提问方式与选项设置并不相同,不同年份调查结果的变化有可能是由于提问方式的不同造成的,而并非真实的认知变化。第三,既有研究通常笼统地分析印度公众认知,而很少比较不同群体的差异。即使极少研究表明了一些基本人口学变量与公众认知具有关联性,但并未比较不同人群之间的变化速度是否相同。

(二)国家形象认知的多重逻辑

国家形象认知是指对国家的认识和评价(12)张昆、吴献举:《国家形象:概念、特征及研究路径之再探讨》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2016年第1期。,以往关于国家形象认知的研究主要从政治、传播、心理等三方面探讨影响机制。

首先,政治视角主要关注国家间双边关系对他国形象认知的影响。在对他国的认知中,双边关系的划分是一套独立的标准,也是区别国家形象的重要范畴。(13)Boulding, “K.E.,National images and international systems”, Journal of Conflict Resolution, Vol.3,No.2 , 1959 ,pp. 119-131.在现实中,出于种种原因,与本国关系不佳的他国通常会与大量的负面评价挂钩(14)White, R.K., “Hitler,Roosevelt,and the Nature of War Propaganda”, Journal of Abnormal Psychology, Vol.44, No.2,1949,p.157.,这些评价会逐渐形成国际关系中占主导地位的特定身份论述,进而存在于更广泛的身份认同社会结构中。基于此,公众自身也会对他国进行类型化划分,进一步产生系统性的认知、情感和行为。

其次,对传播机制的考察主要涉及媒介接触因素,它对国家形象认知的影响是学术界高度关注的热点问题。相关研究认为,对于他国这样的宏大机构,个人的大部分接触和经验都是通过媒介文本获得的,人们的认知更多地受到传播影响而不是人际影响。(15)Han, L., “‘Lucky cloud’over the world: The journalistic discourse of nationalism beyond China in the Beijing Olympics global torch relay ”, Critical Studies in Media Communication, Vol.28,No.4,2011,pp.275-291.媒体对一个国家的描述,无论是正面的还是负面的,都会影响公众的观点,并随后改变关于外交政策的公众舆论或公共外交实践。(16)Brewer, P. R., Graf, J.& Willnat,L., “Priming or framing: Media influence on attitudes toward foreign countries”,Gazette (Leiden, Netherlands),Vol.65,No.6,2003,pp.493-508.实证研究也进一步表明,媒介接触渠道以及媒介接触频率对于公众的国家形象认知具有显著影响。(17)张昆、刘爽:《南非公众的中国形象认知:基于“寰球民意指数”(2020)的实证分析》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2023年第2期。

最后,对心理因素的考察主要聚焦于自我认同的影响。相关研究认为,民众对他国的形象感知是排外意识研究的一种,其核心问题是一个集团或集团内个人对外部集团及其成员态度的问题。(18)胡建国、黄宇晨:《中美关系变动下高校学生对美态度变化——基于中国大学生追踪调查的分析》,《中国青年研究》2021年第7期。而讨论外部集团态度则离不开人们对自我集团的社会认同。社会认同理论指出,个体总是会倾向于无条件地偏爱自己所在的群体和熟悉的内群成员,追求自我集团优越于外部集团,强化自我集团正面形象,以维持优越感与自尊。(19)Tajfel, H.,&Turner, J.,“The Social Identity Theory of Intergroup Behavior”,in W. G. Austin &S. Worchel, eds. ,Psychology of Intergroup Relations,Chicago: Nelson-Hall Publishers ,1985, pp. 7-24.国家是人们交往的最大集体之一,国家认同感越高的群体,其对外部集团的态度也就越不友好,因为国家认同感高的群体往往容易将外部集团视作扰乱其内部秩序的原因。(20)Kunovich, R. M.,“The Sources and Consequences of National Identification”, American Sociological Review,Vol.74,No.4,2009,pp.573-593.此时,国家认同对于他国形象认知显然发挥的是负面效应,而对于本国国家形象认知发挥的是正面效应。

需要注意,这里的国家认同基于差异性视角,认同作为一种心理,在发生学的意义上与他者相伴而生,也就是说,在差异论者眼中,对内认同与对外排斥是共生的。然而,归属性视角下的国家认同则主要指将国家视为共同的语言、文化、风俗和记忆的历史共同体,其主要意涵指向群体内部而不是外部。(21)李艳霞、曹娅:《国家认同的内涵、测量与来源:一个文献综述》,《教学与研究》2016年第12期。不同视角下的国家认同对本国认知的正面效应毋庸置疑,而对他国认知的效应则很可能不同。以往的实证研究基于不同视角对国家认同进行操作化,测量指标不一,且有时一定程度上内含了民族主义的成分,对此要审慎甄别。值得一提的是,在他国形象认知的形成过程中,国家认同的效应并不是一成不变,它不仅会因受访者所在国以及对象国的特质而有所不同(22)Arli, D., Pekerti, A. A., Kusumansondjaja, S., &Sendjaya, S., “The mediating effect of sociocultural adaptation and cultural intelligence on citizens and migrants: Impact on perceptions of country images” ,International Journal of Intercultural Relations, Vol.92,2023, pp.1-18.,还可能会因双边关系而发生变化。

以往国内学界从不同角度对于国家形象认知展开了研究,并取得了不少成就,但这些研究基本上以中国抑或是个别热门国家为对象来实现,在此基础上对印度公众国家形象认知的探讨,有助于拓宽国家形象认知研究的经验视域。另外,以往研究多从几个层面分别进行探讨,一定程度上具有扁平化的特征,虽有极少数研究涉及某两个层面之间的相互影响,但并未对此进行专门分析和进行学理化概括。在此基础上,本文试图将政治、媒介、心理三种解释路径整合为一个新的框架,并从经验层面上进一步探究三种路径在国家形象认知中的解释力度以及相互作用,从而进行更加深入和全面的分析。

三、研究方法

(一)数据

本文数据来源于教育部大数据与国家传播战略实验室暨国家传播战略研究院2022年11月—12月以及2019年12月委托全球知名研究机构Qualtrics公司执行、针对全球主要国家和地区所开展的寰球民意调查。寰球民意调查是基于Qualtrics公司大规模全球样本库开展的抽样调查,样本库由逾9000万注册用户构成。该公司每两年对样本库内注册用户进行质量筛查,并通过一系列方式进行调查质量控制。调查问卷内容包括对世界格局的基本判断、对国际关系及热点问题的基本看法以及跨文化沟通经历与信息获取情况。本文探讨印度公众对中印两国的认知状况,因此使用该调查数据较为合适。其中,2019年寰球民意调查印度有效问卷为1041份,2022年寰球民意调查印度有效问卷数为 1021 份,问卷有效率均在80%以上。

(二)变量选取与说明

1.中印形象:整体印象与大国认知

本文关注的国家形象认知包含两个维度,分别是整体印象以及大国认知。具体来说,问卷要求受访者填答对于两个国家的整体印象,从“非常负面”到“非常正面”的答案选项分别被赋值为“1”到“10”分的整数,数字越大表示整体印象越好。问卷使用四个多选项(答案中包括中国与印度)问题向被访者提问对中印两国的大国认知: (1)您觉得在当今国际事务中,哪些国家发挥着重要影响力? (2) 您认为哪些国家的经济实力非常强大?(3) 您觉得哪些国家的科学技术非常发达? (4)您认为哪些国家的军事力量很强大? 针对上述任一问题,若被访者在其中选择了中国(或印度),赋值为“1”,即表明在其心目中中国(或印度)是一个大国,否则赋值为“0”。整体印象是一种有序离散变量,一般采取有序 Probit 模型或者有序 Logit 模型。但相关研究指出,在样本量较大的时候,采用OLS模型或者有序Probit模型的结果相差并不大,而且有序 Probit 模型难以直观显示解释变量对被解释变量的边际效应,因此本研究使用 OLS回归模型对国家整体印象进行实证分析。(23)孙计领、王国成、凌亢:《收入不平等对居民幸福感的影响——基于FS模型的实证研究》,《经济学动态》2018年第6期。

2.双边关系认知:直接感知与溢出效应

中印两国关系认知通过直接感知以及溢出效应两个维度向受访者提问。问卷要求被访者回答“您如何看待中国与印度的关系”,选项设置为竞争关系、竞争与伙伴关系、伙伴关系。另外,问卷还设计问题“您认为中国经济持续发展、国力日益强大,对您的国家有利还是不利”,答案设置为“有利”“说不清”“不利”。

3.媒介接触

媒介接触由问题“您是否会通过以下渠道来了解在国外发生的新闻事件?”的回答情况得到,本文将选项处理为三个变量,包括“报纸杂志”渠道、“广播电视”渠道以及“互联网”渠道,对于每个渠道受访者均可从“从不”“偶尔会”“有一些”“较多”“很多”的使用频率中选择,分析时我们按1—5分赋值使用。

4.国家认同

本文参考已有研究,选取问卷中4个指标来测量印度公众的国家认同。问卷要求受访者回答对于“作为一个印度人我感到很光荣”“当别人批评印度人的时候,我觉得像是在批评我自己”“不管印度发生什么事情,即使有机会离开,我也会留在印度”“我经常为国家取得的成就而感到自豪”这四个表述的态度,选项分为“非常不符合”到“非常符合”五个等级,分别赋值为“1”到“5”。本文利用因子分析将这四个项目合并为国家认同复合指标,主成分因子分析显示(KMO=0.82,p<0.001),4个题项呈现1个因子,可解释71.1%的方差。合并后2019年复合指标为4.9,2022年为4.0。

5.重要人口学变量

本文关注的人口学变量包括性别(男性=1、女性=0)、年龄(18—24岁=1、25—34岁=2、35—44岁=3、45—54岁=4、55岁以上=5)、受教育程度(高中及以下=1、大专/大学肄业/本科在读=2、本科毕业=3、研究生及以上=4)。

6.其他变量

此外,本文的其他变量还包括调查时间(2019年寰球民意调查=0,2022年寰球民意调查=1)、政治关注度、社会信任、接触外国人机会、家庭收入水平、工作状态。

(三)分析策略

数据分析将分三步进行。首先,为呈现印度公众认知随时间的变化趋势,本文对印度被访者的中印形象认知以及中印关系认知分时间作描述性统计,并进行卡方检验与方差分析。其次,为了探究中印形象认知和中印关系认知的群体差异,本文将性别、年龄、受教育程度作为自变量,中印形象认知以及中印关系认知作为因变量,使用OLS模型与Logit模型探究重要人口学变量对中印形象认知以及关系认知的影响,并在此基础上添加年份与这几个自变量的交互项,进一步探究不同群体认知变化的速度快慢。再次,为了更深入地探究国家形象认知的影响机制,本文将双边关系、媒介接触以及国家认同作为自变量,中印形象认知作为因变量,使用OLS模型与Logit模型分析双边关系、媒介接触与国家认同对于中印形象认知的影响,并进一步考察不同关系认知下对华整体印象形成中的国家认同效应。(24)OLS回归是一种常见的线性回归分析方法,用于建立自变量与因变量之间的关系模型,通过最小化观测值与预测值之间的残差平方和来估计回归系数;Logit回归是种广义的线性回归分析方法,用于研究因变量为二项分类或多项分类变量时与某些影响因素之间的关系。

四、 实证结果及分析

(一)印度公众的中印认知及变化

中印近年来发生多次边境摩擦,尽管冲突一直处于管控之中,但中印关系却一度跌至谷底。叠加新冠疫情影响,从2019年到2022年,印度公众的认知是否发生了变化?表1从中国形象认知、印度形象认知以及中印关系认知三个维度给出了答案。

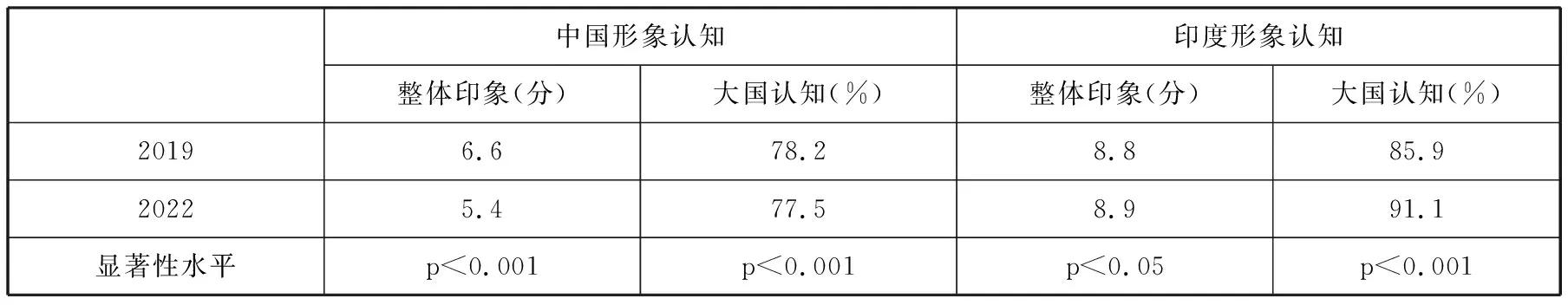

表1 2019年和2022年印度受访者的中印认知

从中国形象认知来看,2019年到2022年印度受访者对中国的整体印象分数由6.6下降至5.4,认可中国为大国的受访者占比由78.2%下降至77.5%。从印度形象认知来看,三年间印度受访者对本国的整体印象由8.8略微上涨为8.9,认可本国为大国的受访者占比由85.9%上升了约5个百分点。在中印关系认知上,认为两国是竞争关系的受访者比例由32.3%上升为48.3%,认同两国之间为伙伴关系的受访者占比则从18.6%下降到14.3%;认为中国发展对印度不利的受访者占比由28.9%下降至21.3%,认同中国发展对印度有利的受访者比例则从43.6%上升至53.0%。

与此同时,卡方检验与方差分析结果显示,上述差异在总体中也是非常显著的。所以综合来看,从2019年到2022年,这三年间印度公众的中国形象认知与印度形象认知朝着相反方向变化:印度受访者对于中国的形象认知更为不佳,而对本国形象则更加认可,这种趋势不仅存在于样本当中,而且可以推论到研究总体。印度公众对于中印关系的认知则相对复杂,他们普遍认为中印两国的竞争态势更加凸显,但同时更多人也认可中国发展对印度存在一定程度的积极效应。

(二)跨群体的异质性分析

我们试图在上文分析的基础上进一步探讨受访者对中印两国的认知及变化的群体差异,具体来说,本文重点关注的是不同性别之间、年龄之间、教育水平之间的人群是否存在区别。之所以选择这些变量,一方面是因为这些变量体现了样本最基础的人口学特征,另一方面是因为以往研究发现,这些群体在认知方面存在一定程度不同。在进入模型之前,表2首先分时间对本研究将使用的其他所有变量进行了统计描述。

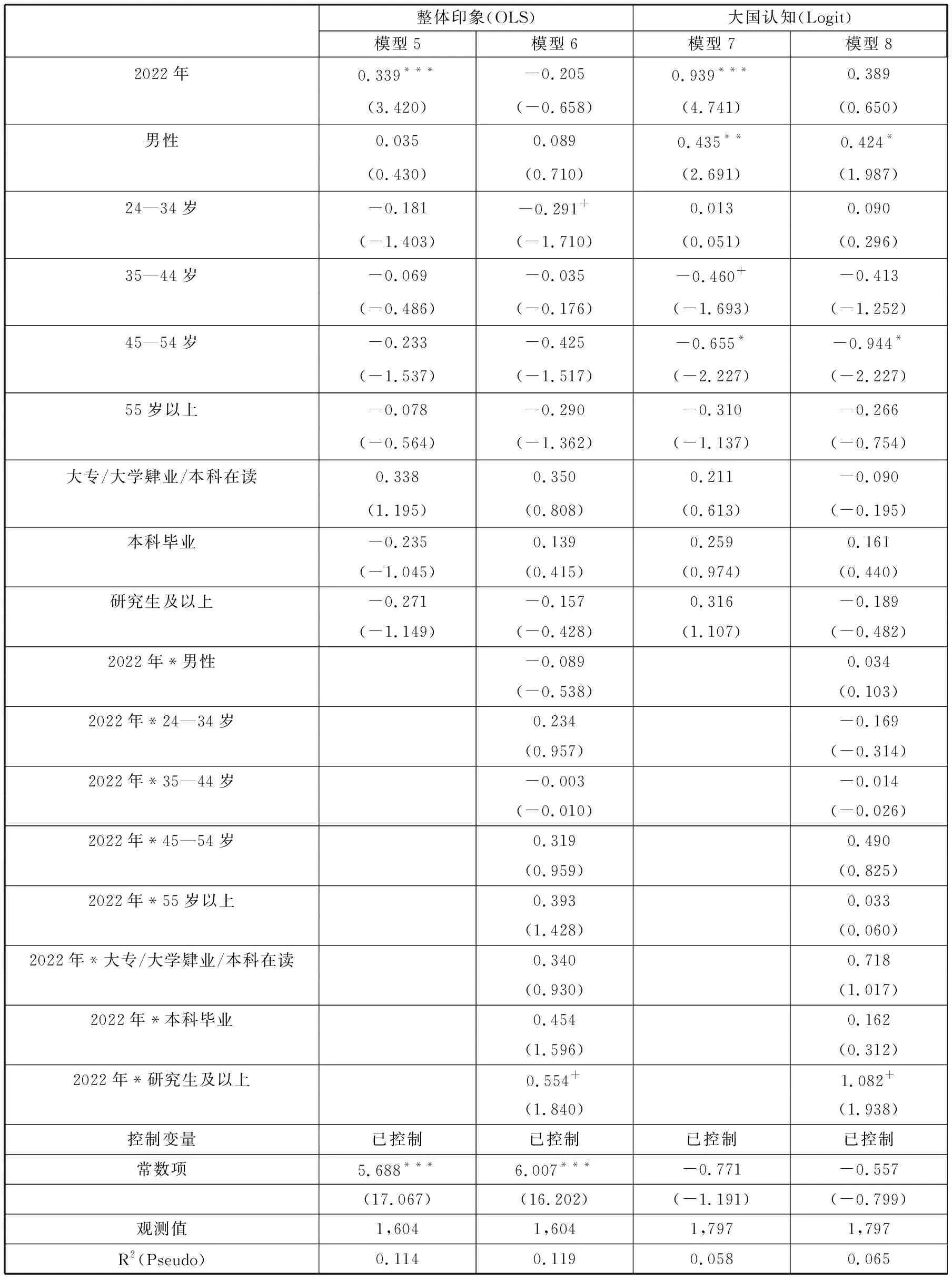

1.中国形象认知及变化的异质性分析

本文使用OLS模型与Logit模型对印度受访者的国家形象认知进行了回归分析,结果表明受访者对中国的形象认知确实具有群体差异。模型1显示,在控制其他变量以后,2022年调查样本中受访者对中国的整体印象相比2019年更为不佳;男性相较于女性对于中国的整体印象更差;年长人群相比年轻人群对中国的整体印象更差。模型3显示,控制其他变量之后,男性相较于女性更倾向于认可中国为世界大国;高学历人群相较于低学历人群更倾向于认可中国为大国。可以看到,时间并没有对印度公众的中国大国认知产生影响,这与以往研究是相一致的。(25)Pu, X., “The Status Dilemma in World Politics: An Anatomy of the China-India Asymmetrical Rivalry”,The Chinese Journal of International Politics, Vol.15, No.3, 2022, pp.227-245.

模型2和模型4在模型1和模型3的基础上添加了调查年份与性别、年龄层以及教育水平的交互项。模型2显示,调查年份与性别和年龄的交互项都是统计显著的。这说明,不同群体在对中国整体印象变化的速度上具有显著差异,男性、年轻群体对中国整体印象的变差速度更快。模型4显示,调查年份与性别、年龄层以及教育水平的交互项皆未达到显著性水平。在一个男性居于领导地位的国家,男性对中国的整体印象变差速度更快,在一定程度上预示着未来整个印度社会对华好感可能仍会不断下降。与此同时,印度年轻人群认知标示着未来社会对华民意的主流趋势,对此应该保持警惕。

2.印度形象认知及变化的异质性分析

同样地,本文对受访者的印度形象认知及其变化进行了异质性分析(见表4)。模型5显示,在控制其他变量以后,2022年调查样本中受访者对印度的整体印象相比2019年更好,年龄、性别与教育程度这几个变量对于印度的整体印象并没有显著性影响。模型7显示,控制了其他变量后,2022年调查中受访者认可印度为大国的几率高于2019年;男性相较于女性认可印度为世界大国的几率更大;年轻群体相较于年长群体认可印度为世界大国的几率更大。添加了调查年份与性别、年龄、教育水平的交互项之后,模型6与模型8显示,高学历群体对印度整体印象变好的速度更快,并且认可印度为大国的几率增长的速度也更快。

表4 印度形象认知及变化的异质性分析

印度受访者对于本国整体印象的群体差异并不明显,这不难理解,几乎所有群体总是倾向于对自身所属群体怀有天然好感并给予高度评价。然而在对本国的大国认知方面,年轻群体认可本国为大国的几率却更高,这可能是由于受到莫迪上任以来相关话语的影响。值得注意的是,高学历群体对本国评价的变好速度相对于低学历群体更快,这预示着未来印度的姿态可能愈发强硬。

3.中印关系认知及变化的异质性分析

本文使用多元Logit模型对受访者的中印关系认知进行了异质性分析,但分析结果显示,受访者对中印关系的直接感知以及溢出效应认知几乎不存在群体差异,在添加了交互项之后,交互项也未达到显著性水平。囿于篇幅限制,在此并不对模型结果作出展示。

(三)双边关系认知、媒介接触与国家认同:对国家形象认知影响的再检验

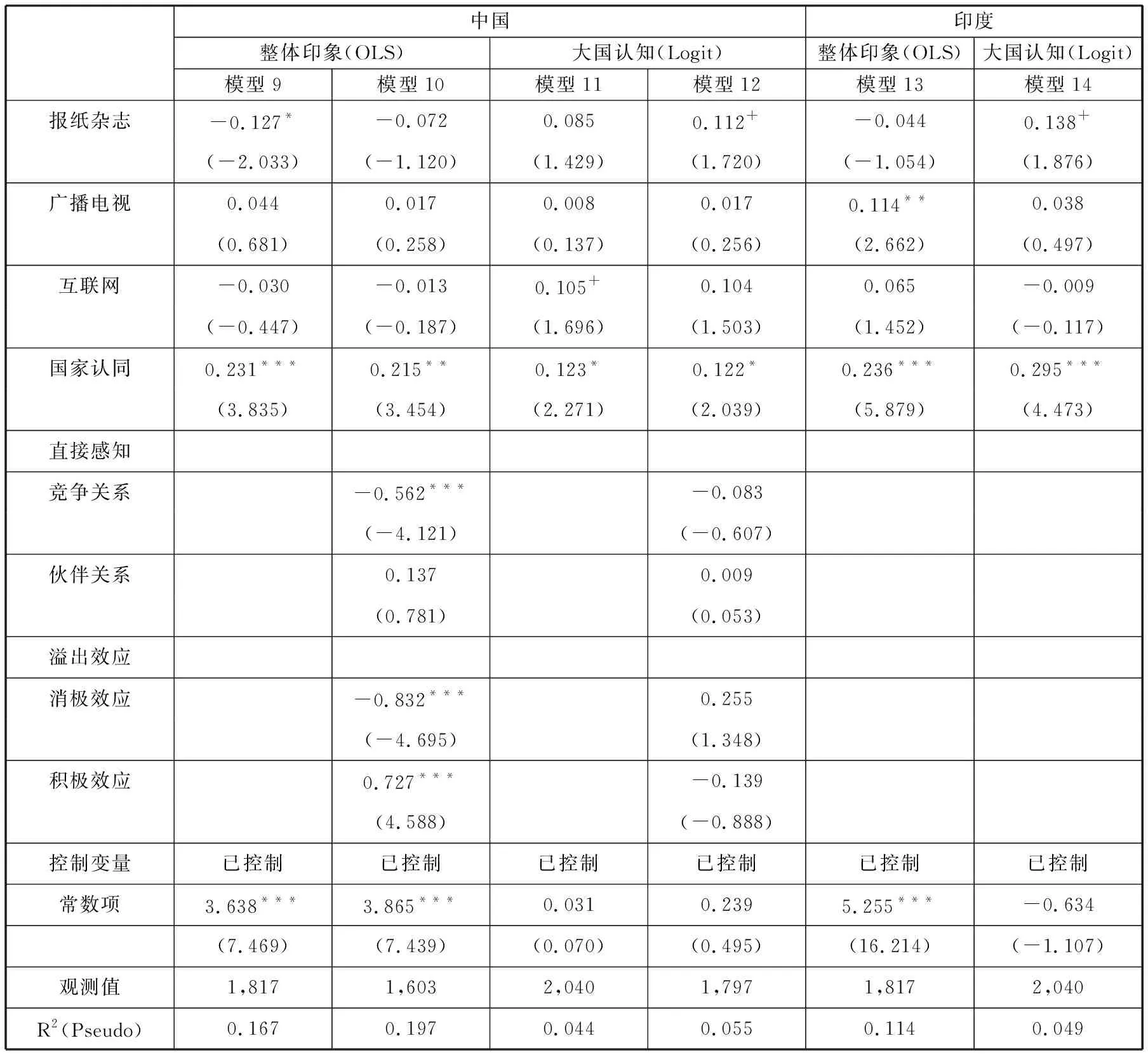

1.双边关系认知、媒介接触与国家认同具有显著影响吗?

在控制了受访者的个体特征之后,媒介接触仅对印度受访者的中国形象认知产生微弱影响。模型9显示,在控制其他变量以后,只有报纸杂志接触对于中国整体印象在0.05的水平上具有显著影响,报纸杂志接触频率较高的受访者对中国的整体印象更差。模型11显示,互联网接触对于中国的大国认知具有积极影响,但只在0.1的水平上显著。另外,研究还发现,在增加中印关系变量之后,媒介接触对于中国的整体印象没有任何显著影响。这个结果可以从两方面来进行解释,一方面可以认为,如果受访者已经对他国形成了固定化认知,那么信息输入所产生的效应几乎可以忽略不计,媒介接触对他国国家形象认知的效应不应被高估;另一方面,媒介接触效应依旧存在,但是可能通过中印关系认知发生作用。

从表5对国家认同效应的分析结果可以发现,在控制其他变量以后,国家认同对于中国形象认知的正向影响是非常显著的。以往一些研究指出,受访者的国家认同与对别国的整体印象成反比,尤其是在对象国与自身外交关系并不友好的情况下,毕竟人们总是难以克服自己对内群的偏爱与对外群的偏见。(26)胡建国、黄宇晨:《中美关系变动下高校学生对美态度变化——基于中国大学生追踪调查的分析》,《中国青年研究》2021年第7期。然而表5显示的结果与以往研究结论存在明显不同。不过,上述分析的只是国家认同对中国整体印象的平均影响,而这种影响是否以及如何随受访者的中印双边关系认知发生变化,值得进一步研究。

表5 国家形象认知的影响因素分析

模型10和模型12在模型9和模型11的基础上增加了中印关系认知的两个变量。结果显示,受访者的中印关系认知显著影响了对中国的整体印象,但没有影响对于中国的大国认知。这不难理解,整体印象所附带的感情色彩更加浓厚,而大国认知则更多基于客观实力的考量。在控制其他变量以后,相比于认为中印是竞争与伙伴关系的受访者,认为中印是竞争关系的受访者对于中国的整体印象更差;在中国发展对印度是否有利的问题上,相比于持“说不清态度”的受访者,认为中国发展对印度产生积极效应的受访者对于中国的整体印象更好,认为中国发展对印度产生消极效应的受访者对于中国的整体印象更差。

同样地,本文考察了媒介接触与国家认同对于印度形象认知的影响。模型13和模型14显示,广播电视接触对于受访者的印度整体印象产生显著的积极影响,报纸杂志接触对于印度大国认知产生微弱的积极影响。这表明国家的官方政策议程在一定程度上影响了新闻报道,官方媒介话语构建、延续了国家自我认知。另外,表5的分析结果也证实国家认同对于受访者的本国形象认知确有显著的积极效应。

2.双边关系认知会影响国家认同效应吗?

表5显示印度受访者的国家认同对中国形象认知具有显著的正向影响,这同以往研究结论并不一致,也与我们的日常观察相悖。仔细考察后发现,以往的学术生产与日常讨论对双边关系概括笼统,而现实中公众对于双边关系的认知更为矛盾复杂,直接分析国家认同的平均影响可能会掩盖其底层的真实逻辑。

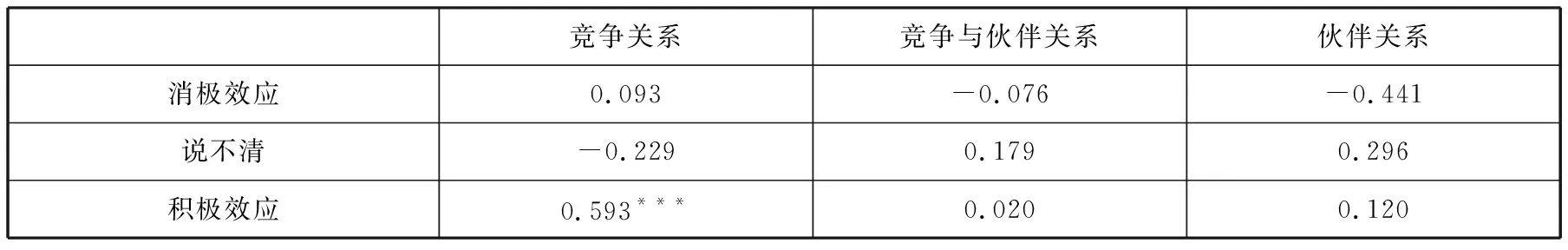

前文分析中提到,国家认同对于中国的整体印象产生正向的显著影响,而对大国认知则产生微弱影响,这符合一般认知:大国认知主要基于该国的客观实力,与国家认同关系并不密切。因此在这一部分,本文重点考察中国整体印象形成中的国家认同效应。为了更加全面地分析国家认同对中国整体印象的影响随中印关系认知的变动趋势,我们按照直接感知与溢出效应两个维度将中印关系认知分为9种类型,并分别汇报了这9种不同双边关系认知下的国家认同系数及显著性水平。表6显示,不同关系认知下的国家认同效应方向存在明显差别,认为中国发展对印度造成消极影响的受访者,其国家认同效应多为负向,而认为中国发展对印度产生积极影响的受访者,其国家认同效应则为正向。与溢出效应相比,直接感知对于国家认同效应所起的作用并不大。这说明,国家认同效应确实因关系认知的不同而会发生变化,其中关系认知中务实理性的考量占据主导地位。

表6 不同双边关系认知下中国整体印象生成中的国家认同效应

五、结论与讨论

在既有研究的基础上,本文使用 2019年和 2022 年两期寰球民意调查数据探讨了三年间印度公众对中印两国形象与关系认知的变化及其异质性,并对媒介接触、国家认同以及双边关系认知对国家形象认知的作用机理及其影响效果进行了再检验。

本文描绘了一幅从2019年到2022年印度公众对中印两国形象及关系的认知变化图景。研究发现,受访者普遍承认中国的大国地位,但对于中国整体印象不佳,且三年间朝着更差方向发展;与之相对比的是,受访者对于本国整体印象颇好,普遍拥有强烈的自我大国意识,并且随时间变化更加自信与乐观;印度公众对于中印间关系的认知则相对复杂,他们认为中印两国的竞争态势更加凸显,但同时更多人认可中国发展对印度存在积极的溢出效应。

跨群体的比较研究还发现,受访者对于中国和印度的形象认知及其变化具有群体差异。相对而言,男性、年长群体对中国的整体印象更差。男性、高学历人群更倾向于认为中国是一个大国;男性与年轻群体更倾向于认可印度为一个大国。另外,不同群体在认知变化的速度上也具有显著差异。相对而言,男性、年轻群体对中国整体印象变差的速度更快;高学历群体对印度整体印象变好的速度更快,并且认可印度为大国的几率增长幅度也更大。上述的这些群体差异值得我们保持警惕,男性、年长者、高学历群体在某种程度上是国家的掌权者,而年轻群体则预示着未来走向。

最后,政治、传播以及心理三条影响路径对于国家形象认知皆具有一定解释力,但解释力度有所不同,三个层面也并非相互独立,心理层面的国家认同效应受到政治层面双边关系认知的影响。双边关系认知在他国形象生成中具有显著影响,竞争关系认知会对他国整体印象产生显著的负面效应,积极的溢出效应认知会对他国整体印象产生显著的正面效应。既有文献中通过信息因素来解释国家形象的可行性与稳健性值得商榷。总体而言,在印度,无论是对于他国形象认知还是本国形象认知,媒介接触效应似乎并不如我们想象的那般显著,将双边关系认知纳入考虑后更是如此。国家认同在印度受访者的国家形象认知中仍然扮演着关键角色,无论是本国形象抑或是他国形象。国家认同对受访者的印度形象认知具有显著的正向效应,而国家认同对于中国形象认知的效应则受双边关系认知影响,不应笼统概述。尽管国家认同效应方向伴随着双边关系认知有正有负,但负向效应并未达到显著性水平。我们认为,这可能有多方面原因,一方面,本文中国家认同变量基于归属视角来设置指标进行测量,其更多指涉内部,对外排斥的意味并不明显;另一方面,有研究提到受访者集体主义倾向越严重,越倾向于对集体主义形象国家更有好感(27)马得勇、陆屹洲:《国家形象形成的心理分析》,《国际政治科学》2022年第1期。,这可能在一定程度上与负向国家认同效应抵消。

在当今国际背景下,上述研究发现具有重要的理论和现实意义。在理论意义方面,这项研究进一步厘清了双边关系、媒介接触以及国家认同对国家形象认知的影响机制,为学界研究该问题提供了新的见解。在现实意义方面,这项研究加深了对印度公众认知的理解,并进行有限度的预测——特定群体的变化趋势让我们对中印关系未来更为审慎,同时也为现实实际工作指明了政策方向。本文认为,未来在对印交往、提升国家文化软实力的过程中应注意以下两点。

第一,秉持中印睦邻友好的基本原则发展两国关系。本文的研究结果发现,印度受访者认为中印之间属竞争关系的比例呈上升态势,这引起了我们的注意。在当今时局下,作为两个重要的发展中国家和亚洲大国,中国和印度的关系对地区力量格局的塑造能力尤为突出。中印本是风雨同行的同路人,独立自主、民族复兴是两国的共同目标,维护发展中国家正当权益是两国的共同声音,建立更加公正合理的国际秩序是两国的共同愿望。双方相互尊重、相互支持,不仅能够造福两国人民,符合两国的长远利益,同时也能为世界和平增添稳定性,为世界发展注入强大动能。

第二,聚焦相关议题,加强互利合作,与印度共享发展机遇与成果。中印作为两个最大的发展中国家,应立足于把自己的事情办好,在发展这项最重要的任务上找到利益汇合点。本文的分析结果显示,积极的溢出效应认知对于中国形象具有显著的正向影响,同时也会使得国家认同呈现正向效应。如今中印两国在经济贸易、国际战略、可持续发展等方面仍有不小合作空间,加强互利合作,淡化零和博弈,或许是在面对这个“邻居”时的必然选择。