共建“一带一路”十周年:中国—东盟人文交流合作的成果、挑战与对策建议

黄李莉,陆永玖,黄 婕

(1.广西社会科学院 东南亚研究所,广西 南宁 530023;2.广西人力资源和社会保障研究所,广西 南宁 538021;3.广西社会科学院 越南研究所,广西 南宁 530022)

2013年9月和10月,中国国家主席习近平在出访中亚和东南亚国家期间,先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的倡议,至2023年该倡议从提出到实践已有10年。东盟国家(以下简称:东盟)与中国山水相邻,文化相通,其处于“一带一路”的陆海交汇地带,是共建“一带一路”的重要伙伴。“丝绸之路”不仅仅是经贸之路,也是文化之路。人文交流合作在推动共建“一带一路”中具有与政治安全合作和经济贸易合作同等重要的作用,是联通国家间人民感情、促进民心相通的重要桥梁。10年间,在“一带一路”倡议的影响下,中国和东盟的人文交流合作取得了丰硕的成果。

一、中国-东盟人文交流合作取得丰硕成果

(一)多层次合作体制机制不断完善

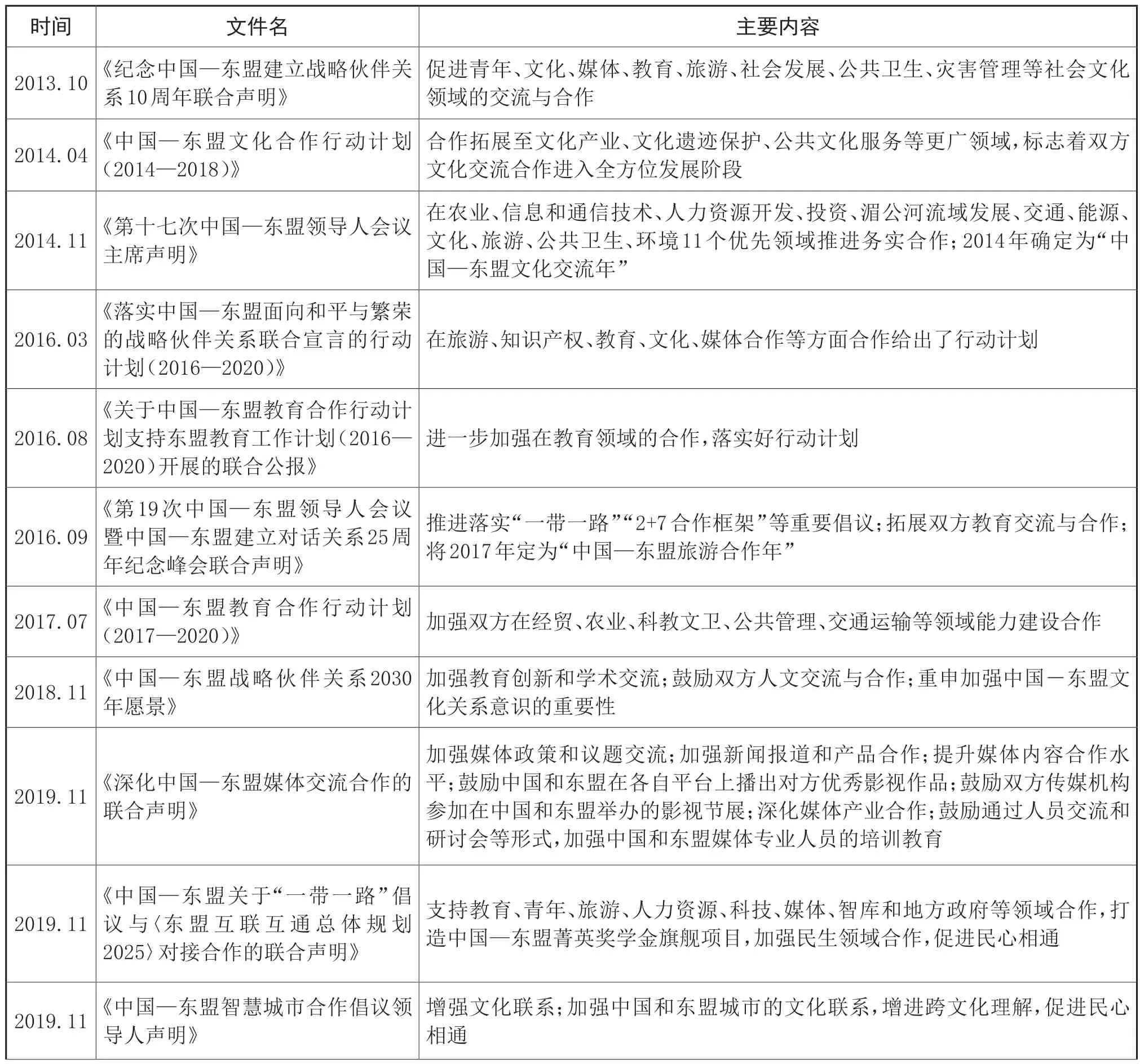

搭建制度化、长效性的合作机制与规范化、常态化的合作平台是开展和推进“一带一路”人文交流的基本前提和重要保障[1]77。2013年起,中国和东盟签署了《中国—东盟文化合作行动计划(2014-2018)》《落实中国—东盟面向和平与繁荣的战略伙伴关系联合宣言的行动计划(2016—2020)》《中国—东盟关于“一带一路”倡议与<东盟互联互通总体规划2025>对接合作的联合声明》《中国—东盟全面战略伙伴关系行动计划(2022—2025)》等重要文件(详见表1),这些规范性文件为双方在文化、教育、旅游、卫生、科技等领域的人文交流合作提供了方向遵循和制度保障,极大地促进了双方人文交流合作体制机制的建设与完善。

表1 2013—2023 年中国-东盟签署关于人文交流合作的重要文件

中国和东盟共同搭建了一系列多层次、多元化的交流平台。这些平台涵盖文化、教育、旅游、人才交流、体育等众多人文领域,为双方的人文交流与合作提供了广阔的舞台。这些平台主要分为三类:一是综合性的平台,例如中国—东盟博览会,作为中国和东盟人文交流的重要平台,在其框架下每年都会举办综合性的、丰富的人文交流活动;二是专业领域平台,例如中国—东盟教育交流周、中国—东盟文化论坛、中国—东盟卫生合作论坛、中国—东盟技术转移与创新合作大会等,它们是针对特定领域所设置的平台,用以举办专业性强的人文活动;三是其他各类人文交流平台,如中国—东盟(南宁)戏剧周、中国—东盟博览会动漫游戏展、“大地飞歌”晚会等。这些平台覆盖面广、形式多样、活动内容丰富,极大地推动了中国同东盟的交流与合作。

(二)教育领域合作不断深入

1.教育合作机制和平台不断完善

自2008年起,中国—东盟教育交流周的确立、推进与深入,成为中国和东盟教育交流合作长效化、机制化和实质化的重要标志[2]。2013年至2022年,中国—东盟教育交流周连续举办了10年。在中国—东盟教育交流周的框架下,中国和东盟在教育交流、人才往来、科研协作等方面签订了一系列的协议。截至2022年8月,中国和东盟在教育交流周的平台机制下,签订与教育合作相关的各类合作协议或合作备忘录1865份[3]。这些文件、协议、备忘录的签署完善了中国和东盟教育合作的体制机制,也为双方的教育合作提供了良好的制度环境。

依托中国—东盟教育交流周,中国和东盟先后组建了中国—东盟职教合作联盟、中国—东盟轨道交通教育培训联盟、“一带一路”人才培养校企联盟、阿里巴巴全球跨境电商教育联盟、中国—东盟高校创新创业教育联盟、中国—东盟旅游联盟、中国—东盟工科大学联盟、中国—东盟教育培训联盟、交通职业教育国际联盟、中国—东盟医疗健康教育联盟等。这些联盟的合作内容涉及职业教育、轨道交通教育、校企合作、跨境电商教育、高校创新合作等领域,在推动双方教育合作、人才流动和培养等方面作出了积极贡献。此外,依托“交流周”平台,双方还搭建了中国—东盟清镇职教中心、中国—东盟研究中心、中国—东盟教育培训中心、东盟留学生服务中心(中国·贵州)、中国—柬埔寨幼儿教师培训中心、“一带一路”国际教育协同创新中心、中国—东盟大数据警务中心等。这些平台为中国—东盟教育交流与合作提供了全面广阔的沟通渠道。

2.教育合作的形式和内容不断丰富

中国和东盟教育合作领域涉及高等教育、基础教育、学历互认、校际合作办学、智库合作、学生培养、职业培训等,合作的领域不断扩展,活动形式不断丰富,活动内容不断创新。以中国—东盟教育交流周为例,2013年,第六届交流周合作内容涉及中国—东盟教育交流信息分享会、中国—东盟职业教育成果展、中国—东盟创新药物研发及产业化研讨会、中国—东盟教育信息成果展、中国—东盟数学大会、中国—东盟政校企科技合作与创新研讨会与东盟中学生夏令营等18项活动。2022年,第十五届交流周包括37项开幕期活动和57项全年期活动,围绕教育可持续发展合作、青年创新创业、青少年跨文化交流等主题开展。

3.孔子学院发展良好

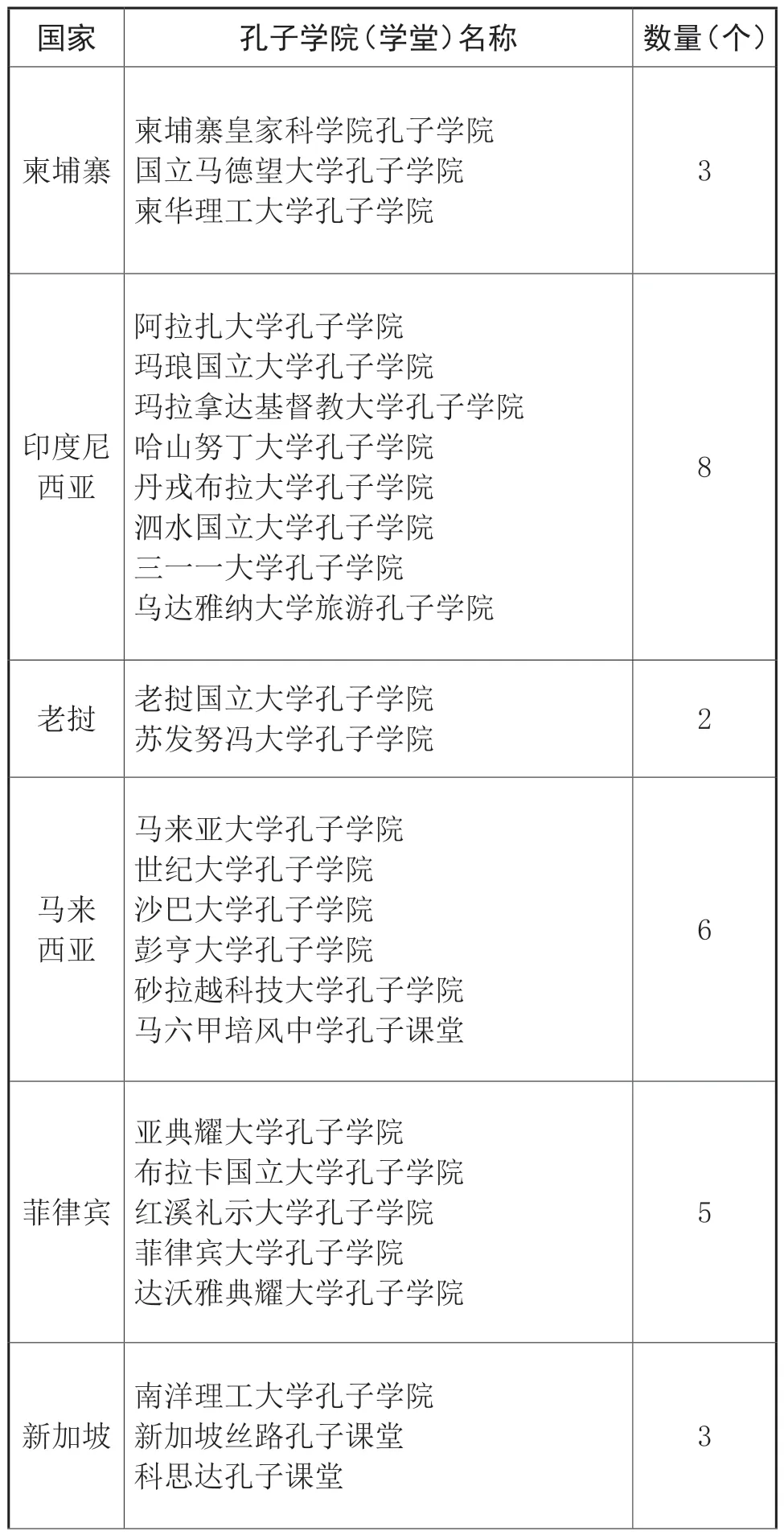

在中外双方努力下,孔子学院为增进中国与各国人民友谊,促进中外文明交流互鉴作出了积极贡献[4]。孔子学院作为中国对外交流的重要机构和平台,也是中国和东盟教育交流与合作的重要平台和机构,为中国和东盟在人才交往、教学经验交流等领域的合作搭建了重要桥梁。2013年初在东盟设立的孔子学院和孔子学堂数量为41家,截至2022年东盟的孔子学院和孔子学堂数量达到58家(详见表2)。从数量上看,排名前三的国家分别是泰国、印度尼西亚和马来西亚。其中,泰国的孔子学院、孔子学堂数量远高于东盟其他国家,有孔子学院16家,孔子学堂11家。孔子学院和孔子学堂的设立激发了越来越多东盟民众对中国文化的兴趣,他们对中国的了解和认知也逐步加深,部分国家甚至掀起了学习中文的热潮[5]。

表2 东盟孔子学院/孔子学堂分布情况

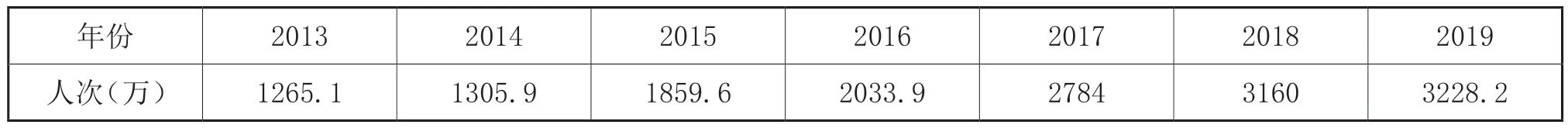

表3 2013—2019 年中国游客赴东盟旅游人次统计

(三)旅游成为人文交流的重要渠道

旅游是共建“一带一路”国家的重点合作领域,也是交流文化、增进友谊的桥梁。中国和东盟因地缘相近、文化相通,互为重要的旅游客源地和目的地,因此旅游也成为双方合作的重点领域。“一带一路”倡议提出10年间,双方共同签署了众多支持旅游发展的政策文件,搭建了众多与旅游相关的发展平台,还定期举办“10+3”旅游部长会议、大湄公河次区域旅游部长会议、中国—东盟旅游展等。2017年旅游合作成为中国—东盟合作的重点领域,以双方正式启动“中国—东盟旅游合作年”为标志,围绕旅游合作开展了一系列的交流与合作,促成了一系列成果[6]。

经过多年的发展,东盟逐渐发展成为中国游客出境旅游的重要目的地之一。2019年之前,中国赴东盟旅游的人数呈现逐年上升趋势。2013年中国赴东盟旅游的人数是1265.1万人,2019年上升至3228.2万人次(占整个东盟国际旅游人数的22.48%),2019年赴东盟旅游的人数比2013年增长了约2.55倍[7]54。2019年文莱、泰国、老挝、缅甸、菲律宾和越南等国的中国游客占比已超过了20%,中国已成为这些国家最主要的旅游客源国[7]54。

在“一带一路”倡议推动下,中国和东盟旅游的便利化程度出现了较大提升,基础设施不断完善。2013年,中国和东盟每周往来航班为1000多架次[8],2019年双方每周往来航班达4500架次[9],比2013年前增加了约4倍。在铁路运输方面,2021年12月3日,中老铁路全线通车。在信息化合作方面,马来西亚、柬埔寨、缅甸、新加坡、泰国、老挝已经开通电子签证,简化审理程序,审批时间大大缩短。印度尼西亚、新加坡、马来西亚和中国携程达成战略合作关系,针对中国市场的旅游产品及线路的设计推广、大数据库共享和目的地活动等推进多项合作;柬埔寨政府推出首个手机旅游APP,使用包括中文在内的6种语言提供旅游线路、交通、景点、住宿、餐饮等全方位信息服务[7]55。基础设施和信息化互联互通的优化,大大提高了中国和东盟旅游便利化的程度。

(四)科技领域合作越来越受重视

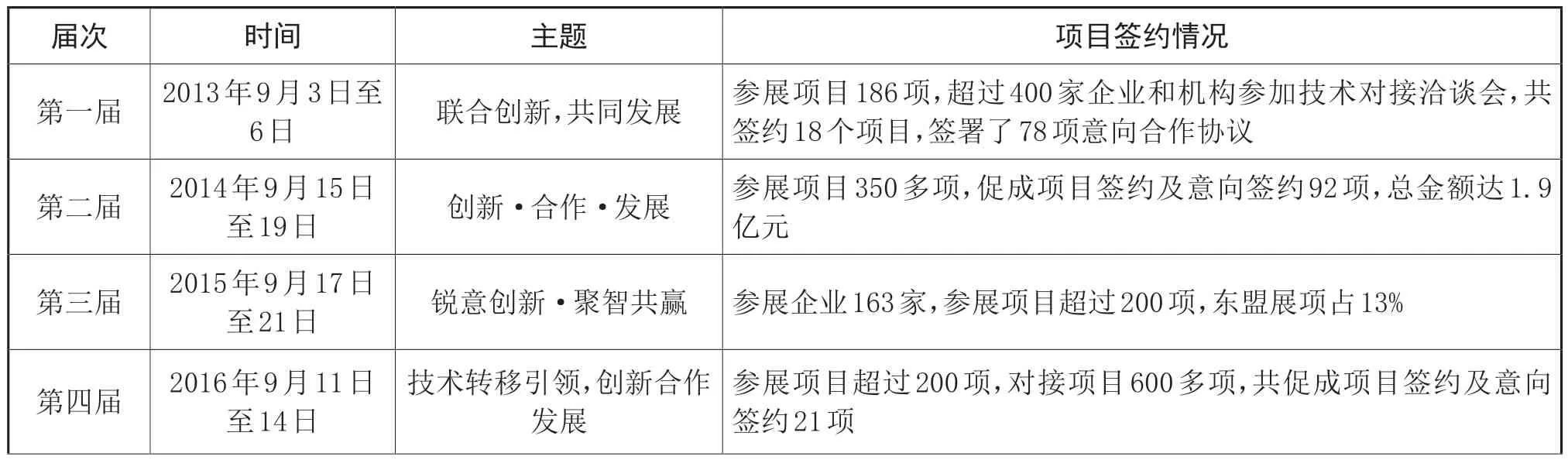

科技逐步发展成为中国和东盟人文交流合作的重要领域。2013年9月3日,中国—东盟技术转移中心正式落户广西并开始运营,依托该中心,中国和东盟的科技合作取得积极进展。中国和东盟通过建立中国—东盟技术转移协作网络、双边技术转移中心、国际联合实验室或创新中心、农业科技合作示范基地以及举办中国—东盟技术经理人国际培训班等方式,深化和拓展双方之间的科技合作。2013—2022年,共举办了10届中国—东盟技术转移与创新合作大会,签署了多个区域性科技合作备忘录,达成了众多科技合作的项目(详见表4)。2013年以来,大会举办了32场论坛及研讨会,30多场专业领域技术对接会,组织来自中国和东盟的代表1.3万人,参会企业达3800多家,展示推介项目累计3000多项,共同见证了79个中国—东盟重点创新合作项目的签署,促成中国与东盟签约及意向签约达300多项[10]。不难发现,10年来双方的科技合作取得了丰硕成果。

表4 2013—2022 年中国—东盟技术转移与创新合作大会概况

(五)体育合作取得新进展

国际体育文化、体育产业、体育教育等交流合作成为助推东盟深度融入“一带一路”倡议的重要方式之一[11]。10年间,中国通过和东盟共同举办体育赛事、援助东盟建设体育场馆、完善体育设备、创建体育文化合作项目等加强体育合作。在体育赛事上,双方共同举办过“一带一路”国际帆船赛、中国—东盟国际汽车拉力赛、中国—东盟国际山地自行车挑战赛、中国—东盟山地马拉松赛、中国—东盟武术节、中国—东盟龙舟国际邀请赛、中国—东盟拳王赛等一系列国际赛事。中国还对东盟的体育基础设施建设提供帮助。例如,2013年第27届东南亚运动会上,中国政府提供了训练和比赛用的先进器材、竞赛管理系统等方面的支持;2019年8月,中国援建缅甸国家体育馆维修改造项目,对室内外装修、机电设备、灯光音响等进行了升级改造。中国和东盟双方还建立了红水河流域民族体育工程、大湄公河次区域“跨国体育圈”、中越边境全民健身工程等体育文化合作项目。

(六)公共卫生领域合作逐渐成为重点合作领域

中国—东盟公共卫生领域的合作越来越受重视。进入21世纪后,世界面临多次重大公共卫生事件威胁。为了应对公共卫生事件危机,中国和东盟开始探索公共卫生合作模式。2013年共建“一带一路”倡议提出后,双方通过政策对接、完善体制、建立平台、技术交流、人才培养、医疗合作和援助物资等奠定在公共卫生领域合作的基础,极大促进了公共卫生合作的发展。2013—2022年,双方签订了《中国—东盟卫生合作谅解备忘录》《中国—东盟健康丝绸之路人才培养项目(2020—2022)》等;举办了4届中国—东盟卫生合作论坛,6届中国—东盟传统医药论坛,还联合开展公共人才培养百人计划(2014—2017),采用课堂讲授、讨论交流、医院实地考察等方式培训公共卫生高级行政人员。在“一带一路”倡议下,中国和东盟在公共卫生领域的交流合作迈上新台阶。

二、中国—东盟人文交流合作面临的现实挑战

(一)体制机制有待进一步完善

“一带一路”倡议提出10年间,中国和东盟签订了诸多关于人文交流合作的协议和文件,双方人文交流合作的体制机制逐步建立,但仍有待进一步完善。任何外交活动的顺利实施都需要通过一定的制度安排将各实施主体以及可利用的外交资源有效整合起来,以形成政治支撑体系,为外交活动提供物质、信息、人员等方面的支持和保证[12]。国家间的人文交流,需要政府部门、非政府部门和个体等各层次主体的协同配合,才能发挥最好的作用。当前中国和东盟的人文交流活动在体制机制上还存在一些不足:各实施主体协调性、系统性不足;在实施主体上以政府部门主导,非政府组织和个体等非官方主体发挥作用有限等。中国和东盟合作开展的人文交流活动内容和形式丰富,各个活动都对应不同的机构和部门,这些机构和部门既有政府组织,也有非政府组织和民间团体,所以运行方式、活动方式上各不相同,要想充分发挥这些活动的影响力,在统筹协调上存在较大的困难。此外,当前举办的人文交流活动,大部分由政府部门牵头主导,例如每年举办的论坛、会议等,非政府组织和民间团队等非官方主体话语权不强,参与度也不高,主观能动性尚未得到充分发挥,所能发挥的作用和影响力也得不到充分体现。

(二)人文交流合作存在不平衡现象

受到东盟的政治制度、经济发展水平、文化传统以及外交活动等因素共同作用,中国和东盟的人文交流合作存在不均衡现象。在合作国家上,因泰国、马来西亚、新加坡等国的经济发展水平较高,包容性更强,使得中国同这几个国家的人文交流合作更多,而经济领域合作则更多与越南、缅甸、柬埔寨等国开展。例如,中国在东盟设立的孔子学院、孔子学堂存在数量不均衡现象,泰国孔子学院和孔子学堂的数量是27家,印度尼西亚8家,马来西亚6家,存在明显差别。在合作领域上,中国和东盟在旅游、文化、教育等领域的合作由来已久,也取得了丰硕的成果,在公共卫生、科技、体育等方面合作还相对偏弱,还有待进一步加强。

(三)平台的作用未能充分发挥

中国和东盟搭建了众多人文交流的平台,这些平台为双方加强沟通和交流提供了宽阔的舞台。但是,这些平台的作用还未能得到充分发挥,交流的层面也停留于常规化的活动层面,没有进一步拓展和深化。例如,当前大部分平台都举办诸如论坛、会议、展会等年度定期交流活动。这些活动为双方增进友谊和感情起到了极大的推动作用,但是部分活动的内容有固化和守旧的问题,缺乏创新。此外,部分活动结束后,双方的联系和沟通往往陷入停滞状态,直到下一年度活动启动之前才重新联系,没有形成良好的互动和沟通机制,平台的作用未能得到充分发挥。

(四)文化差异带来误读与阻碍

文化差异的存在导致“文化折扣”现象不可避免地发生。具体来说,“文化折扣”即一个国家或地区的民众受其文化背景、文化传统影响,在面对或接收外来文化时,会习惯性地用自己长期浸润的文化系统去理解和解读外来文化,这就会出现误读的情况。中国和东盟在宗教信仰、饮食文化、商务礼仪等方面存在较大的文化差异,双方在进行人文交流活动时难免会出现一些障碍。因此,文化差异所带来的误读成为中国和东盟人文交流的一大阻碍。

三、进一步深化中国—东盟人文交流合作的对策建议

中国和东盟的人文交流合作要在平等、尊重、包容的基础上,通过加大对人文交流合作的政策支持、进一步建立健全人文交流合作长效机制、继续完善人文交流合作平台、有针对性地制订人文交流合作计划、拓展人文交流合作领域与范围、支持和鼓励非官方主体参与人文交流活动等方式有效推动双方的人文交流合作,加强对各国的文化保护和传承研究[14]。

(一)加大对人文交流合作的政策支持

《中国—东盟战略伙伴关系2030年愿景》中提到,东盟赞赏中方提出“3+X 合作框架”,即以政治安全合作、经济合作、人文交流为三大支柱,以双方同意的合作领域为支撑[15]。人文交流已经成为中国和东盟继政治安全和经济合作之后第三大支柱,具有极为重要的战略地位。通过广泛深入的人文交流与合作使共建国家及民众有机会近距离接触“丝路文化”和中华文化,全面了解“一带一路”倡议各方面所取得的重大成就,以润物细无声的方式,丰富共建国家和民众对“一带一路”倡议的认知,提升其对“一带一路”倡议的认同感和信任感[1]78。人文交流活动的开展,需要有强有力的组织、人才、资金等方面的支持和保障。未来中国和东盟的人文交流,还需要从制度设计、组织机构完善、资金资助、人才队伍建设等方面着手,从政策上给予进一步的扶持和保障。

(二)进一步建立健全人文交流合作长效机制

制度化、长效性的合作机制与规范化、常态化的合作平台是开展和推进“一带一路”人文交流的基本前提和重要保障[1]77。中国和东盟人文交流合作体制机制还需要从以下几个方面进行完善。一是根据人文发展的需要继续完善人文交流高层磋商机制和高级别人文交流对话机制等,加强双方的高层互动,从顶层设计上为中国和东盟未来人文交流合作的发展指明方向。二是继续完善文化、教育、科技、卫生等具体领域的交流与合作机制,为双方在人文交流具体领域的合作和深入推进提供制度和政策上的保障。三是建立和完善国内各政府部门、非政府组织、民间团体等在人文交流合作上的协调和沟通机制,统筹协调好各主体之间的关系,充分调动非政府组织、民间团体等主体的能动性和参与度,最大限度发挥各主体在人文交流中的作用和影响力。

(三)升级完善人文交流合作平台

中国和东盟打造的各类人文交流平台为双方的人文交流提供了宽阔的舞台。在继续推动共建“一带一路”的过程中,这些平台还需要进一步完善和升级。一是根据需要对中国—东盟博览会、中国—东盟教育交流周、中国—东盟文化论坛等平台中的人文交流板块进行创新或者增设全新领域,打造更多高层次、多领域、创新性强、高质量的人文交流活动。二是借助大数据等科技手段对各平台进行升级建设,提高信息化水平,在提高双方沟通协调便捷性的同时更好地收集、记录、展示双方的人文交流成果。三是有针对性、有计划地吸引更多非政府组织、民间团队和个人参与人文交流活动,以更有亲和力、更有包容性的方式加强与东盟的人文往来。

(四)有针对性地制订人文交流合作计划

东盟的经济发展水平、政治制度、风俗习惯、宗教信仰等各不相同,受众基数大、群体结构复杂,在进行人文交流时应该对东盟受众的信息接受偏好、习惯和需求进行精准分析。只有充分考虑传播地自身民族的迥异特性及其民族文化的本质,才能够有效实现我国优秀文化在该地区的传播、影响和发展[16]。人文交流也是如此,既要把东盟看作一个整体,也要对不同国家的实际情况进行具体分析,尊重不同国家发展的差异,有针对性地制订不同的人文交流计划,更好地推进中国和东盟人文交流合作。

(五)不断拓展人文交流合作领域

全方位、多领域的人文交流与合作是推进沿线国家和民众相知相亲的重要途径,也是开展和推进“一带一路”人文交流的内在要求[1]78。中国和东盟人文交流已经涉及文化、教育、旅游、科技、卫生等多个领域内容,但是每个具体的领域还有很大的扩展空间。例如,2022年中国—东盟博览会系列人文活动中的茶船古道•六堡茶发展高峰论坛、第四届世界茉莉花大会、“一带一路”美食博览会暨2022世界米粉大会等,就是对现有人文交流活动的扩展和补充,可以让东盟的民众有机会接触和了解更多的中国文化和习俗。未来中国和东盟的人文交流活动可以在现有的基础上,在具体领域增设更多的活动,丰富双方人文交流合作的内容。

(六)支持和鼓励非官方主体参与人文交流活动

人是文化传播的参与者和执行者。每一个个体都是对外人文交流的输出介质,尤其在互联网时代,各国民众的沟通和交流愈发频繁和密切,国际关系民主化进程的发展更是让普通民众逐渐成为我国对外人文交流的有机组成部分。因此,中国和东盟进行人文交流,要重视并充分利用好个体和群众的力量。需要说明的是,人际传播在这一领域发挥着更加深远的作用,这一传播方式可以通过与其他国家民众的互动、社交,把主体文化传播到其他国家,形成深入、持续的文化影响。因此,要支持和鼓励非政府组织、民间团队和个人等非官方主体参与到中国和东盟的人文交流活动中来,借助学术交流、智库、国际旅游等扩大人文交流的领域,丰富人文交流的形式。

四、结语

习近平总书记指出,“‘一带一路’延伸之处,是人文交流聚集活跃之地。民心交融要绵绵用力,久久为功”[18]。民心相通是最基础的互联互通,而人文交流则是促进民心相通最直接的方式[19]。在共建“一带一路”即将迈进下一个十年之际,中国和东盟的人文交流合作也将迎来更为广阔的天地。在推动合作的过程中,要本着“相互尊重”“互利共赢”的原则,倾听、了解和回应东盟的期待和诉求,以友好、谦和、包容的态度同东盟进行人文交流合作。在实施路径上,要从完善制度建设、做好政策保障、平台升级建设、扩展合作领域、扩大参与主体等方面入手,有针对性、多层次、多渠道、多形式地同东盟开展人文交流合作,加深彼此之间的了解和认知,增进理解和信任,为共建“一带一路”营造良好的人文环境,构建坚强的社会基础、民意基础。