积极老龄化视域下社会参与模式对失能老年人抑郁风险的中介效应研究

——基于CLHLS2018数据的分析

雷嘉璐,刘兆媛

(北京外国语大学 北京日本学研究中心,北京 100089)

一、问题提出

21世纪以来,我国老龄化程度不断加剧。根据第七次全国人口普查数据,截至2022年末,我国60岁及以上老年人口已超2.8亿,占总人口的19.80%[1]。有学者指出,2021年中国已进入中度老龄化社会[2]。随着老龄化进程加快,失能人口的老龄化问题也日益严峻,2020年我国失能老龄人口已达到5271 万人,预计到2030 年,失能老龄人口在总失能人口中的占比将超过57%[3]。

人口老龄化作为全球共同面临的课题,受到各国广泛讨论。20 世纪80 年代,美国学者首次提出“成功老龄化(Successful Ageing)”概念[4],扭转了消极的老龄化观念。随后,世界卫生组织(World Health Organization,WHO)提出“积极老龄化(Active Ageing)”目标[5],其中包括老年人心理、生理和社会交往健康三个重要指标,同时强调了社会参与对维持并提高老年人幸福感的重要性。这表明老年人的健康不再单纯意味着身体机能的维持,在心理和社会交往层面的健康也同样重要,而社会参与则在其中发挥着不可或缺的作用。

2019年,中共中央、国务院正式印发了《国家积极应对人口老龄化中长期规划》[6]。国家发改委负责人在答记者问时指出,要“以技术创新增进老龄群体的社会参与”[7]。党的二十大报告进一步明确“实施积极应对人口老龄化国家战略”[8],这与“积极健康老龄化”的理念不谋而合。

然而,实现积极健康的老龄化并非易事,由于年龄增高与身体功能退化之间的天然联系,人口老龄化带来的失能人口增多问题,往往会导致年龄与失能在个体层面不同程度地影响健康老龄化[9]。这从现实角度导致了对失能老年人的社会参与类型以及对心理健康的影响作用进行研究的不足①。首先,身体失能的老年人在进行社会参与时面临行动上的挑战。因此,在探讨失能老年人问题时,人们更容易关注居家养老、长期照护等问题。其次,身体机能的衰弱通常会伴随心理健康水平的同步下降,身心的双重困境严重阻碍着失能老年群体积极、健康的老龄化过程。以往的研究在探讨失能老年群体的心理健康问题时,多聚焦在社会支持、照顾方式等因素的影响上②,忽略了该群体主动进行社会参与的情况以及不同社会参与模式对该群体心理健康的影响。

马克斯·韦伯(Max Weber)的理论视角而言,有必要从经济、社会和精神维度分析社会行为的多样性和复杂性[10],已有研究主要从社会和经济层面探讨了失能老年人的客观社会处境、经济制度保障等[11],从精神层面出发的研究则探讨了该群体的心理状态、情绪和抑郁风险等[12]。然而,对于社会主观层面以及该层面与精神层面的交叉影响——即老年人自主社会参与现状和社会参与对其心理健康的影响,尚未有充分的研究。

基于以上现状,本文聚焦于“积极健康老龄化”的关键维度——社会参与,探讨当下中国社会失能老年群体在社会参与方面的现状,以及社会参与对该群体心理健康状态产生的影响。从而将失能老年人纳入研究主体范畴,在积极老龄化视域下探讨该群体的社会参与模式及其对抑郁风险的影响。

二、文献综述和研究假设

(一)我国老年人抑郁风险的影响因素

我国关于老年人抑郁风险影响因素的研究涉及诸多领域,总的来说可以归结为以下四个大类:(1)自然属性方面。性别可能对老年人的心理健康水平存在影响,有学者发现男性的心理健康水平总体好于女性[13-14];年龄的影响存在争议,一些研究认为年龄因素对老人抑郁得分无显著影响[15],另一些主张年龄健康存在影响效果的研究也呈现正向和负向两种相反的结果[14,16]。(2)社会经济状况方面。研究表明有配偶的老年人身体状况和精神状态更好[17],丧偶则会显著增加老年人的抑郁风险[18];老年人抑郁症在居住地上体现了明显的城乡差异和地区差异[13,19];教育程度和经济保障对老年人的心理健康水平有显著正向影响[20-21]。(3)生活方式方面。研究表明,独居老年人的抑郁风险更高[14],同时老年人通过参加体育锻炼和各种社会活动可以提高身体健康水平,从而降低失能和抑郁风险[22-23],社会关系和社会支持也对老年人心理健康呈现正向影响[21]。(4)患病状况方面。大部分研究表明身体健康与心理健康水平呈现正相关关系[18,21]。

(二)我国老年人的社会参与特征

如前文所述,社会参与对老年人的积极健康老龄化起着重要作用,然而,老年人的社会参与具有纷繁复杂的维度和多种多样的模式,国内外学者从不同的角度展开了相关研究。Bassuk 等[24]关注老年人的社会交往,Glass 等[25]聚焦老年人的角色介入。国内学者对老年人社会参与的界定存在多种看法,本文充分考虑失能老年人在参与条件上具有的特殊性,参考杨宗传的观点[26],将老年人社会参与界定为“一切有益于社会的各项活动”。

此外,中国老年人的社会参与被典型的“差序格局”模式和家庭观念的转型所塑造,因此表现出与西方国家的老年人不同的特殊性[27]。西方老年人更多地参与具有社会网络含义的活动,如团体组织活动、志愿服务和社区工作等,而我国老年人的社会参与多为具有个体偏好意味的休闲娱乐、日常锻炼和家庭照料等活动模式,包括打麻将、打牌下棋、去社区活动室、广场舞、健身、看电视、散步等[28]。可见,中国老年人的社会参与活动在空间向度上有明显的差异,而这也成为本文考察我国老年人社会参与模式时一个重要的维度,即“社会参与的空间场所”,另一维度则是“社会参与的积极程度”。由于老年人个体存在不同的社会参与偏好,这导致他们对不同类型的社会参与活动的积极性存在很大差异,因此,本文将中国老年人的社会参与模式按照“室外—室内”“积极—消极”分为以下四种类型:室外室内两面积极型、室外积极室内消极型、室外消极室内积极型和室外室内两面消极型。后文将对该分类方法进行检验和确认。

(三)研究假设

综合以上研究成果和本文研究目的,本文提出以下四个假设。

假设1:中国老年人的社会参与模式存在四种类型,即“室外室内两面积极型”“室外积极室内消极型”“室外消极室内积极型”“室外室内两面消极型”。

假设2:老年人的失能程度越高,其社会参与模式越容易成为“室外室内两面消极型”,较不容易成为“室外室内两面积极型”。

假设3:社会参与模式在老年失能程度和抑郁风险之间具有中介效应。

假设4:不同社会参与模式对失能老年人抑郁风险的中介效应存在差异。

三、研究设计

(一)数据来源和变量选择

本文采用了中国老年健康影响因素调查(CLHLS)2018年的数据,该调查覆盖全国23个省市区,调查内容包括老人生理心理健康、认知功能、社会参与、行为、生活习惯、社会经济状况、家庭结构等数据。该年度调查的总样本数为15,874 条目,剔除了所有异常值和缺省值后,最终得到7325条有效数据。

本文的因变量为老年人的抑郁风险,采用连续变量进行赋值,取值范围为1-5,数值越大表示风险越高。抑郁风险值由抑郁量表中的九个问题进行整合后得出。对题目“您会因一些小事而烦恼吗?”“您现在做事时是不是很难集中精力?”“您是不是感到难过或压抑?”“您是不是觉得越老越不中用,做什么事都很费劲?”“您是不是感到紧张、害怕?”“您是不是觉得孤独?”“您是不是感到无法继续自己的生活?”的回答“从不”“很少”“有时”“经常”“总是”进行1-5 的赋值,对“您是不是对未来的生活充满希望?”“您是不是觉得与年轻时一样快活?”采用反向赋值。

本文的自变量是失能程度,依据日常生活能力标准(ADLs)和工具辅助日常生活能力标准(IADLs),采用4 级有序分类变量,即完全自理、轻度、中度、重度失能[29]。同时,模型包含了14个控制变量:年龄、受教育年限、性别、婚姻及配偶状态、户籍、居住地、居住形态、退休前工作性质、收入来源、生活经济状态、房产拥有情况、家庭经济水平、拥有社会保障和商业保险的数量,以及生活社区提供老年服务的数量。就自变量老年失能程度和因变量抑郁风险而言,完全自理和轻度失能的老人占全样本的约40%,而抑郁风险的平均得分为2.18分。

本文选择老年人的社会参与模式作为中介变量,选用问卷中的10 项活动作为分类指标,包括“打牌或打麻将”“太极拳”“广场舞”“串门、与朋友交往”“有组织的社会活动”“近两年内旅游次数”“种花养宠物”“阅读书报”“看电视、听广播”和“从事家务活动”。其中,前6 项活动作为“室外活动”指标,后4 项活动作为“室内活动”指标,具体分类过程在第四章第一节中说明。

(二)研究方法

本文将失能程度和抑郁风险分别作为自变量和因变量,以社会参与模式作为中介变量,考察社会参与模式在老年失能程度和抑郁风险之间的中介效应。使用R软件进行数据处理和结果评估,采用潜类别分析(LCA)和逻辑回归模型。其中多元逻辑回归模型较为常见,因而不再赘述。潜类别分析是用于识别二分类潜在类别的分析方法,它基于概率分布和对数线性模型原理,通过个体在外显变量上的不同联合概率进行参数估计。公式(1)展示了潜类别分析的模型,其中A-H分别表示本文的8 个外显变量③,即“棋牌文体活动”“串门、与朋友交往”“有组织的社会活动”“进行旅游活动”“种花或养宠物”“阅读书报”“看电视或听广播”“进行家务活动”。同时,i-p分别表示外显变量的取值,表示潜在类别模型估计的外显变量的联合分布概率,表示观察数据属于某一潜在类别变量X的特定类别t的概率,t=1、2…T;表示潜在类型为t的个体,其外显变量A为i的概率,其他依此类推。

针对“积极参与”这一变量,本文对其做了进一步的处理。具体而言,在具有室外社交活动特征的项目中,“棋牌文体活动”“串门、与朋友交往”“有组织的社会活动”和“近两年内的旅游次数”中,只要每月至少参加其中一个活动一次,就被视为“积极参与”;而在具有室内消遣活动特征的项目中,每周至少参加一次方可视“积极参与”。在此基础上进行潜类别分析,找到最理想的分类方式,并将分类结果作为多分类变量,接着使用一系列回归模型进行实证检验和结果评估来验证假设并考察老年失能程度以及抑郁和焦虑风险之间的中介效应。

四、研究结果

(一)老年人社会参与模式的潜在类别分析

基于不同潜在类别分析模型的拟合优度结果,随着类别数量从1 个增加到4 个,BIC 值逐渐减小,但当类别数量继续增加时,BIC 值开始增大④,因此,将老年人社会参与模式分为4 种类别是最佳的分类方式。

在此基础上,对老年人社会参与模式的4 个类别概率以及不同社会参与模式中各外显变量的条件概率进行统计,这里所说的条件概率是指参与频率较高、被视为积极参与的条件概率。结果显示,所有8 项社交活动在类型4 中的条件概率最高,说明类型4 在各种活动项目上都表现出积极参与的倾向。相反,除“有组织的社会活动”和“阅读书报”以外的6 项活动在类型1中的条件概率最低,说明类型1在多数活动项目上表现出消极参与的倾向。因此,从符合“室外室内两面消极型”假设的类型1到符合“室外室内两面积极型”假设的类型4,这四种社会参与模式的图景逐渐变得积极。

类型2 和类型3 主要在“棋牌文体活动”“串门、与朋友交往”这两项室外活动,以及“种花/养宠物”“阅读书报”“看电视/听广播”这三项室内活动上存在差异,其中差异最显著的是“串门、与朋友交往”和“阅读书报”两项活动。类型2中“阅读书报”的积极条件概率比类型3高出40%,而类型3中的“串门、与朋友交往”的积极条件概率比类型2高出41.7%,这表明相比类型2和类型3的老年人更愿意走出家门进行社交活动,而类型2的老年人则倾向于在自己家中进行自我消遣。另外,类型2 在室外活动项目上的参与频率普遍较低,因此属于“室外消极室内积极型”的假设类型。而尽管类型3 在“种花/养宠物”“阅读书报”这两项活动中的参与度极低,但在“看电视/听广播”“家务劳动”方面的参与度较高,因此和类型4 一样,被归为“室外室内两面积极型”的假设类型。这两者的差异在于类型4在所有项目上的参与度都较高,而类型3 只集中于其中的部分项目,因此类型4 的社会参与更具多元性。基于以上分析,本文将上述4 种老年人社会参与模式分别命名为:类型1 全面消极型;类型2 室内活动型;类型3 室外社交型;类型4全面积极型。样本中上述四种社会参与模式的老年人分别为:2050人、950人、3152人和1172人。通过潜类别分析发现,与假设1相比,除了“室外积极室内消极型”以外的3种社会参与模式均得以验证,其中,“室外室内两面积极型”又可进一步细分为类型3和类型4。

上述结果表明了老年人有多种社会参与模式,而这些模式均涵盖了室内和室外的活动,并且在积极程度上存在差异。为了更好地了解老年人社会参与的不同需求和特点,有必要更加深入地探究这些社会参与模式的相关因素。

(二)老年失能程度与社会参与模式

根据上述老年人社会参与模式的分类方法,对各个类型进行了中介变量描述统计,并将其与全样本的描述统计结果进行比较。

根据分样本数据结果,发现完全自理的老年人中,半数采取室外社交型的社会参与模式(50%),三成采取全面积极型(29%);对于轻度失能的老年人,近一半仍采取室外社交型的社会参与模式(48%),全面消极型次之,占三成(30%);中度失能的老年人中,全面消极型的社会参与模式取代室外社交型成为主流,高达六成(60%),室外社交型的占比则下降至两成(21%);而重度失能老年人的社会参与模式则基本上都属于全面消极型,比例高达近九成(88%)。因此可以得出结论,失能程度可能会影响老年人的社会参与模式,失能程度越高,越不容易成为全面积极型,而越容易成为全面消极型。

同时,不同社会参与模式的老年人群体的抑郁风险得分也会有所变化。在这方面,全面积极型(1.95)和室内活动型(2.02)的老年人群体的抑郁得分较全样本(2.18)的平均值更低,而全面消极型(2.34)和室外社交型(2.20)的抑郁得分较全样本中的平均值则较高。

另外通过比对发现,年龄、性别、受教育年限、婚姻及配偶状况、户籍、居住地、退休前工作类型、收入来源、房产拥有状况、家庭经济情况等控制变量,也会对老年人的社会参与模式产生一定的影响。

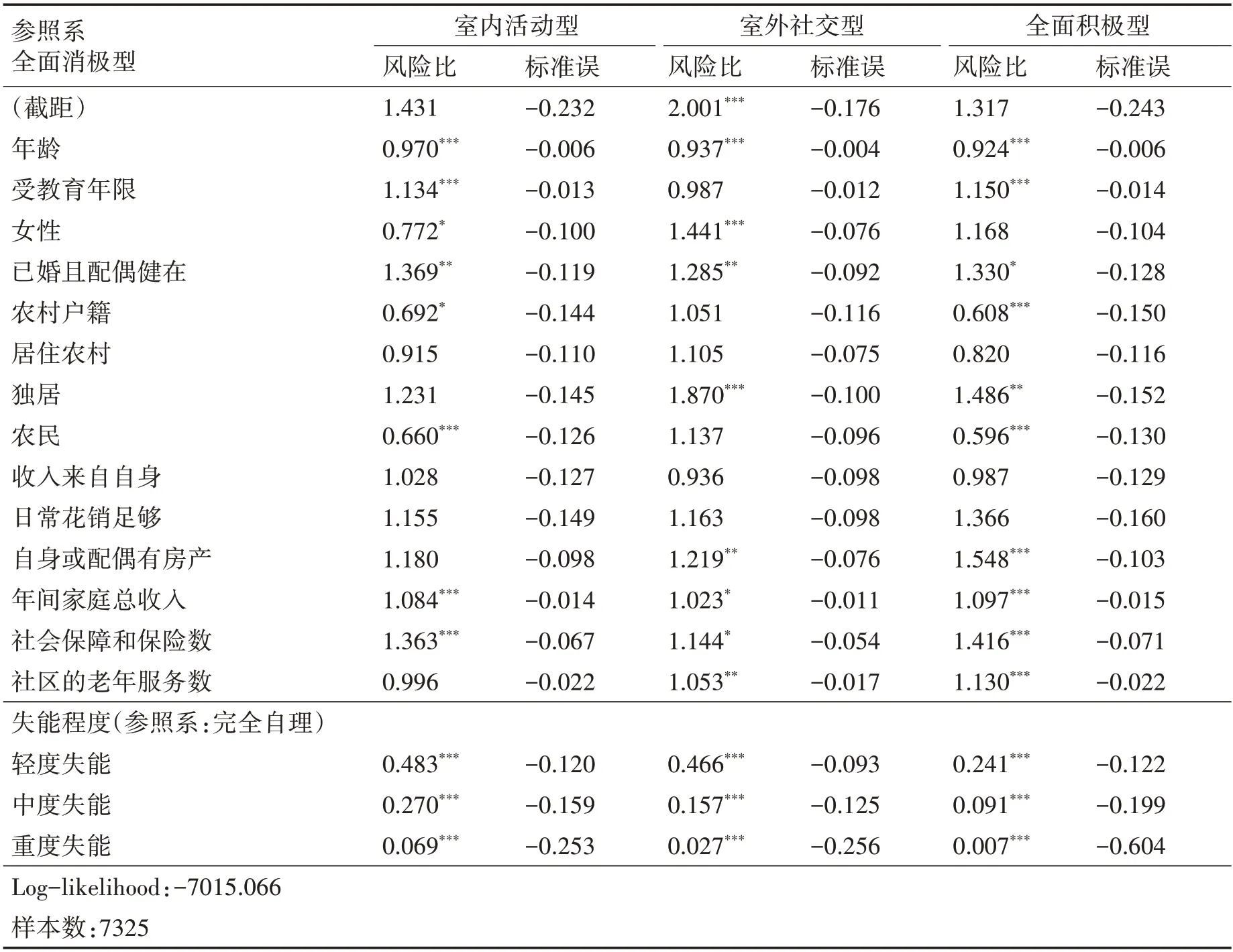

为了验证社会参与模式在老年失能程度和抑郁风险之间的中介效应,首先需要探明失能程度对社会参与模式的影响。如表1所示,在控制其他变量的条件下,选取全面消极型作为参照,使用无序多分类Logistic回归模型进行评估。

表1 老年失能程度对社会参与模式的Logistic回归结果

结果显示,相较于完全自理的老年人,轻度失能的老年人成为室内活动型、室外社交型、全面积极型的社会参与模式的风险比成为全面消极型分别低52%,53%和76%。在中度失能老年人中,相较于全面消极型,成为室内活动型、室外社交型和全面积极型的风险比分别降低了73%、84%和91%。在重度失能老年人中,相较于全面消极型,成为室内活动型、室外社交型和全面积极型的风险比分别降低了93%、97%和99%。因此,老年失能程度越严重,其社会参与模式越容易成为“全面消极型”,其次更容易成为的活动模式类型依次为“室内活动型”“室外社交型”“全面积极型”,这一结果支持假设2。

(三)老年人社会参与模式的中介效应分析

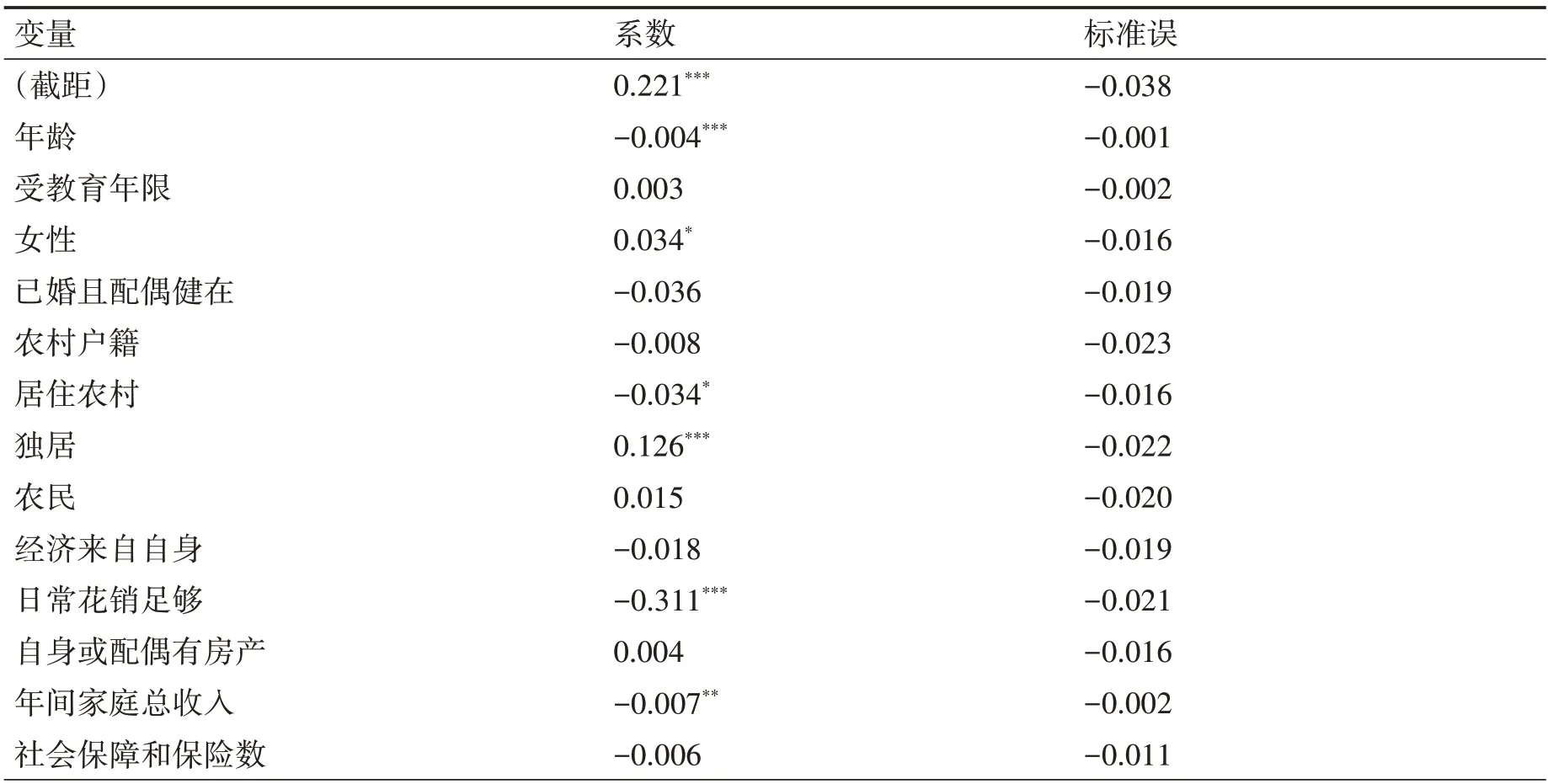

本节将进一步分析不同社会参与模式在失能程度和抑郁风险之间的中介效应。首先,通过全样本和分样本的线性回归模型验证失能程度对抑郁风险的直接影响,同时比较该作用在不同社会参与模式下的差异(见表2);其次,验证不同社会参与模式对失能老年人抑郁风险的影响作用(见表3);最后,对上述结果进行中介效应的显著性检验(见表4),并计算中介效应值的大小(见表5)。

表2 失能程度对抑郁风险的全样本与分样本回归

表3 老年人社会参与模式与抑郁风险的回归

表4 老年人社会参与模式的中介效应检验

表5 老年人社会参与模式在老年失能程度和抑郁风险中的中介效应大小

根据表2,不同失能程度对抑郁风险的影响作用在全样本中均非常显著,且随着失能程度的加重,抑郁风险也随之上升。在分样本中,失能程度对抑郁风险影响作用的显著性水平和系数均有所变化:在室外社交型分样本中,失能程度对抑郁风险的影响系数在失能程度相同的情况下,相对于其他三种社会参与模式,变化最大;在全面积极型的分样本中,中度失能情况对抑郁风险影响作用的显著性水平降低;而在室外社交型和全面积极型的分样本中,重度失能情况的显著性水平也降低或消失。这可能是由于这三种情况的样本数都较小导致的⑤。

自然属性、生活方式、社会经济状况等因素也对老年人抑郁风险的影响显著。在全样本中,性别、婚姻状态(配偶健在)、居住形式、日常开销足够、家庭总收入以及社区老年服务数量等因素的作用与已有研究结果一致,但在分样本中部分因素的显著性消失。户籍、居住农村只在分样本中与已有研究结果一致。

作为存在争议的年龄因素,本文得出的结论与学者吴振云[14]相同,即随着老年人年龄的增长,其抑郁风险会降低。这提示我们,老年人的年龄因素对抑郁风险的积极调节作用可能是建立在一定年龄之上的,随着年龄增长,其对抑郁风险的积极调节效果更加显著,在老年人口心理学领域,这一现象被解释为“老化悖论(Ageing Paradox)”。关于这一现象的成因,学界存在不同的看法,其中一种主流的观点是瑞典老年学家拉尔斯·托恩斯戴姆(Lars Tornstam)于20世纪90 年代提出的超越老化理论(Gerotranscendence)。具体而言,该理论认为老年人从唯物主义的理性世界观转向宇宙的超然世界观,满足了老年人在精神和灵性上提升的需要。日本学者牧迫等[30]指出,随着老龄化,老年人的主观幸福水平并不会随时间的推移而下降,当老年人到达高龄阶段时,尽管他们面临着更多危机,但心态的变化能够使他们坦然应对“老化过程”并学会了适应。我国学者郑晓东等[31]则从“失去”和“获得”两个角度阐释了老化悖论现象,即是说,老年人“除了‘失去’健康以及社会与家庭角色外,同时也‘获得’了心智成熟与更好的情绪调节能力……”。但总的来说,年龄对老年人抑郁风险的影响作用仍值得进一步探讨和关注。

表3 显示,与全面消极型相比,其余三种社会参与模式均显著降低了老年人的抑郁风险。全面积极型和室内活动型的影响系数分别为-0.221 和-0.202,表明这两种参与模式对老年人抑郁风险的抑制程度相近。而室外社交型的系数仅为-0.071,表明这种社会参与模式降低老年人抑郁风险的效果不如前两者,但相对于全面消极型仍然具有显著的积极作用。

在社会参与模式的中介路径中,只有“重度失能→全面积极型”路径上的影响系数不显著,其余路径上各节点的影响系数均显著。通过计算Z 统计量,并利用Sobel 法检验其余路径的显著性结果如表4所示,“轻度失能→室内活动型→抑郁风险”和“中度失能→室内活动型→抑郁风险”两条路径未呈现显著性。另外,“轻度失能→室外社交型→抑郁风险”路径仅在0.1的置信水平上呈现显著性,但本文也将其视为显著路径。根据上述结果,本文的假设3 得到验证。

如表5所示,与全面消极型的社会参与模式相比,其他社会参与模式对不同程度失能老人的中介效应系数皆为负数,意味着其他几种社会参与模式都能对抑郁风险产生降低作用。对于轻度和中度失能老年人来说,进行全面积极型的社会参与具有最佳的抑郁风险抑制效果,中介效应系数分别为-0.053、-0.020,其次为室外社交型。但对于重度失能老人来说,室内活动型为最佳的社会参与模式,中介效应系数为-0.014。基于上述研究结果,本文假设4 得到验证。

五、结论和讨论

通过潜类别分析,本文探究了老年人社会参与模式的不同类型,在此基础上,采用Logistic回归和线性回归模型评估并检验了社会参与模式在老年失能程度和抑郁风险之间的中介效应。研究结果表明,中国老年人的社会参与模式可区分为四种类型:全面消极型(28%),室内活动型(13%),室外社交型(43%),全面积极型(16%)。与人们将老年人与身体机能下降、孱弱需要照护等负面意向相联系起来的认知相反,接近72%的老年人仍能通过不同的活动积极活跃在家庭和社会之中,这为我国大力提倡“积极健康老龄化”提供了充分的现实基础,同时提示我们今后在探讨老年人的社会参与时,需要注意其社会参与模式的多样性,不可一言以蔽之。

本文特别关注失能老年群体,力图将该群体纳入“积极健康老龄化”的主体范畴,并探讨了其与社会参与模式之间的关系。研究发现,随着失能程度的加剧,老年人的身体健康水平下降,活动范围缩小,活动积极性减弱,其社会参与模式依次更容易成为全面消极型、室内活动型、室外社交型和全面积极型。对于轻度失能的老年人,其社会参与模式主要为室外社交型;对于中度和重度失能的老年人,其社会参与模式主要为全面消极型。但通过评估和检验不同社会参与模式的中介效应作用可知,对于轻度和中度失能老年人来说,全面积极型最能有效降低抑郁风险,室外社交型次之。对于重度失能老年人,室内活动型降低抑郁风险的效果最佳。本文填补了失能老年群体社会参与研究的空白,同时也揭示了对不同失能程度的老年群体及各类社会参与模式进行细化深入研究的必要性,为我们探讨失能老年群体社会参与的可为空间,以及促进该群体向“积极健康老龄化”发展提供了学术指导。

在政策启示方面,本文有以下建议。第一,科学、辩证地看待失能老年人的积极老龄化进程,在关注该群体的居家照护等问题以外,充分考虑其社会参与的意义及其多样性,在推广棋牌文体、体育锻炼、老年旅游、组织性活动等室外社交型活动,同时,也关注包括园艺宠物、书籍报刊、电视广播、家务劳动等居家活动的积极价值,为失能老年人的多元社会参与提供良好的环境和机会,以促进该群体社会参与的能动性和积极性。第二,对于不同失能程度的老年人,应有针对地提供个性化、差异化的社会参与渠道,并且引导他们进行符合自身身体健康状况的社会参与活动。对于轻度和中度失能的老年人,鼓励他们在走出家门积极从事社会交往活动的同时,推广和宣传居家活动的积极意义。对于重度失能的老年人,我们不应停留在对老年人社会参与的片面理解上,而应充分考虑中国老年人的社会参与特征和老年人各自的身体健康状况,合理关切他们“居家进行社会参与”的需求。具体来说,为了提高轻度和中度失能老年人走出家门、走向社会的意愿,首先,利用财政政策、资金调配等方式,全面增强社会文化活动场所等公共设施的便利性,为有意愿、有能力出行的失能老年人提供良好的交通条件。其次,完善失能老年人活动参与治理机制,加大力度建设包括老年活动中心、老年大学、老年社团、社区相关组织在内的相关团体和机构,为失能老年人提供广泛多样的社会活动参与渠道。再次,加强老年辅助器材研发和应用,为老年人功能退化缺损提供智能科技代偿,辅助、替代人力照护,以技术创新增进老龄群体的社会参与。同时,不可忽视重度失能老年人社会参与活动的必要性,要在考虑其身体活动能力的基础上,为其提供多种多样的室内活动,积极发展例如近年来热门的宠物陪伴[32]、益智类游戏、信息化老年健康服务等为代表的银色产业,为难以进行室外社交活动的失能老年人群体探索更多的产品和活动服务。“提升中国老龄社会综合治理能力,最终构建起适应全面建设社会主义现代化国家的、体现国家治理体系和治理能力现代化的、具有中国特色的中国老龄社会治理体系,满足中国老龄人群体对美好生活的需要”[33],从而构建政治、经济和社会全方位的中国老龄治理模式。

最后,本文也存在一些不足之处。一是在分析对象中,由于身体机能客观限制,社会参与模式为全面积极型的重度失能老年人的样本数较少,“重度失能→全面积极型→抑郁风险”这一路径的显著性有待进一步验证;二是“轻度失能→室外社交型→抑郁风险”路径的中介效应仅在0.1的置信水平上呈现显著性,结果的精度还有待进一步提升。

注释:

①在中国知网(CNKI)检索主题关键词“失能老人”“社会参与”“心理”后,仅得到18 篇学术期刊成果。检索时间为2023年7月20日。

②在中国知网(CNKI)检索主题关键词“失能老人”后,共有2129条期刊文献数据。其中,主题词排名按照前五位的分别为:失能老人(671)、长期护理保险(158)、长期照护(153)、医养结合(128)和老年人(89)。

③由于总样本中同时参加“打牌或打麻将”“太极拳”“广场舞”三个项目的受访老人个案较少,因此将这三个具有娱乐性质的项目整合为一项,重新命名为“棋牌文体活动”在原有10项活动内容上变更为8个。

④当潜类别分类为1-4个时,BIC 值分别为61,048.25、57,611.79、56,897.05、56,738.52。分类数量为5时BIC值上升至56,745.85,6时则继续上升为56,777.71。

⑤分别为47、19、3人。