火红的年代: 我记忆中的社会主义建设

何 依

上世纪下半叶的中国, 可以形容为“火红的年代, 沸腾的生活”, 国家意志通过社会主义建设,留下一系列历史印迹, 我的童年、 少年、 青年三段人生经历, 见证了中国现代社会集体记忆的一个个缩影。

一、 我的父亲母亲

那时候我们的家在北京, 位于和平里的化工部一带, 一片五十年代建设的城市街坊, 由数幢红砖楼房围合成一个个大院, 并用一组组数字标出前后顺序。 这片新区基本属于化工部系统, 包括北京化工学院、 化工研究院等, 在北三环内按计划经济模式进行布局, 是典型的社会主义计划经济时期那种办公与住区混合的模式。 清晰地记得我们家的地址是: 和平街十二区十六楼二单元一楼。

我童年的生活围绕着这种新型大院展开, 这种空间模式形成了我对生活环境的基本认知, 或许可称为儿童的环境意象。 由于60 年代末局势的动荡, 我常常被关在家里, 那时候的记忆是窗外的世界: 东窗对着化工研究院的大门, 每天上下班的时间, 人们随着高音喇叭涌进涌出, 到了夏天, 大门里的两排合欢树高高挂着粉色花朵, 一直沿路伸向大院的深处; 西窗外的大院经常有露天电影,1967 年第一颗氢弹爆破成功, 寒冬中院子里放映“新闻简报”, 我们就在书桌上放个小板凳, 透过窗户观看那激动人心的时刻。

这里说的“大院”是相对的, 一是相对北京旧城区的传统四合院, 这种邻里单位导向的现代院落尺度要大很多; 二是相对不同的年龄阶段, 童年记忆中所有东西都大的不够真实, 以至于我成年后带着自己的孩子再次来到这里, 感觉怎么没有想象中的那么大(图1)。 其中这有一个场所的概念, 这种五十年代的住宅布局, 是一个时代居住空间的“模式语言”, 大家都在一个大单位工作, 相互熟悉,彼此亲切。 我母亲是单位的医生, 经常有人因急诊在夜晚敲我家朝向院子的窗户, 还有在那个粮食配给的时代, 孩子多的邻居每月都用细粮票换我家的粗粮票, 以解决吃饱饭的问题。 记得大院子的沿边有好多大槐树, 每当夏天树梢都长着沉甸甸的槐花, 我们一群小孩就拿一根绑着钩子的杆子,去楼上的人家, 打开窗户, 勾回一串串清香的槐花, 充当零食解馋。

图1 北京单位大院中的家门口全家合影(何依提供, 摄于1964 年)

那个时期城市空间体系的建构, 可以用亚历山大的“树形结构”来形容, 就是“中心—副中心—邻里中心”的层级关系, 和平里应该属于邻里中心, 我们住的和平街还在下一个层级。 童年的活动范围有限, 所认识的城市空间就是和平街这个层级, 那是院子外的世界。 一条城市道路, 沿街有一个国营和平街照相馆, 我们姐妹俩每年都有一张照片记录成长; 还有一个国营和平街饭店, 大人们有时去买些米饭, 用一个布袋子装回来, 是因为南方人吃不惯粗粮; 道路对面有一个大菜场, 奶奶每天都提个蓝子去买菜。 和平里化工部是父亲工作的地方, 记得父亲每天骑自行车去上班, 傍晚下班回来时, 自行车后座上经常带着各种水果, 是用一块大手绢包着的, 那种夕阳中在家门口期盼父亲的情景, 成为童年记忆中最温暖的画面。

我的父母都是新中国前后参加中国人民解放军的学生, 父亲何季良是浙江省海宁人, 出生在盐官镇的一个大户人家, 于1952 年入朝, 直至1958 年10 月和谈结束后, 最后一批撤回祖国, 所属23军69 师, 师部侦察参谋, 小时候经常缠着他讲在三八线“抓舌头”的故事(图2)。 父亲是一个非常注意细节的人, 在朝七年之久, 留下五六本战地日记, 还有和我母亲的两地书, 生活中有纪念价值的物件他都会保留, 包括我们姐妹出生那一天的日历, 各种电报存根、 证书、 帐单等, 甚至每一张照片的背后都有注释, 记录拍摄时间、 地点和事由。 我有一个心愿, 就是退休后将父亲的这些遗物评估一下, 或许有价值能整理后出版。 父亲回国后即转业到北京的化工部工作, 为了家庭团聚, 母亲离开了位于南京中山陵的华东军区某医院, 转业到化工研究院的卫生所, 他们在北京安了家(图3)。

图2 父亲在朝鲜停战线的铁原外丰洄一带的旧照(何依提供, 摄于1954 年4 月18 日)

图3 我的父亲母亲(摄于1956 年, 南京)

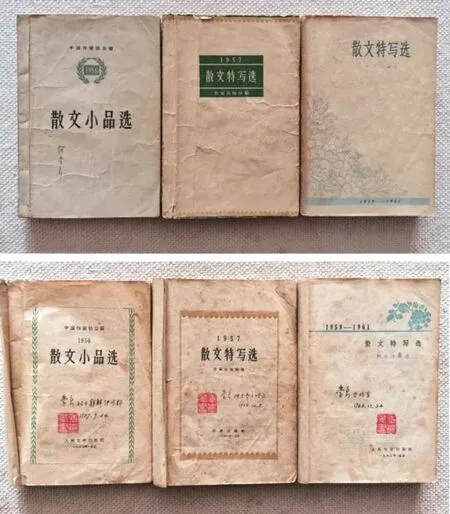

我父亲从今天的角度看就是一个“文艺青年”。 我家有一个装满文化作品的竹制书架, 印象深刻的是三本散文集, 由作家出版社出版。 分别在扉页上写着: 1957 年9 月24 日购于朝鲜伊川郡的志愿军随军书店; 1958 年12 月5 日购于齐齐哈尔; 1963 年11 月24 日购于北京。 “朝鲜—东北—北京”三地的变迁, 记录了当时志愿军回国的一个历程(图4)。 就是这些书陪伴我度过了那些无所事事的童年, 也埋下了我的文学梦想, 要不是高考时正逢“哥德巴赫猜想”, 我应该会走文科路线。

图4 父亲的三本散文集, 扉页记录了购买的时间和地点(何依提供)

父亲后来在地方长期做秘书工作, 工作之余喜欢做些木工活儿, 我们家的家具都是他用废旧木料做的, 这种事让他很有成就感, 离休前还经常写点短文投给报社, 一经刊登就高兴地手舞足蹈,他用攒下的稿费买了我们家第一台洗衣机, 以此为乐。 后来我参编«中国园林词典», 因为字迹潦草,他就工工整整地帮我抄写一遍, 那些点点滴滴的小事情想起来也是一股暖流。 父亲就是时代洪流中一个平凡的小人物, 长达七年之久的朝鲜坑道生活, 使他患上了风湿性心脏病, 此后一直被病痛所困扰, 60 岁时便离开我们, 时隔多年, 因为我的自媒体才使许多老同事知道他的朝鲜经历。

上世纪60 年代末, 随着国际形势的紧张, 空中似乎弥漫着阴云, 大家都处在惶惶不安的状态中。熟悉的邻里中陆续有离开北京迁居南方, 我们家最初则是父亲响应号召去了远在湖北襄樊(今襄阳市)的化工部“五七干校”①«人民日报»“编者按”发表了毛泽东1966 年5 月7 日的指示: “广大干部下放劳动, 这对干部是一种重新学习的极好机会, 除老弱病残者外都应这样做。 在职干部也应分批下放劳动。”此后, 中央和地方党政机关、 高等院校、 科研文艺事业单位在全国各地纷纷办起五七干校, 从事农副业生产和革命大批判。。 记得父亲每周都有信来, 绘声绘色地描述汉江边的这座小城——上山采蘑菇, 下河摸螺丝, 还可以在汉江边垂钓。 如果有人回北京, 就给我们捎来一袋油炸花生米, 在那个物质匮乏的年代, 那香味真是诱人。

这段时间, 中国开始了以加强国防为中心的大后方建设, 称为“三线建设”, 这是中国经济史上一次极大规模的工业迁移过程, 当时的口号是“备战备荒为人民, 好人好马上三线”②1966 年3 月毛泽东提出“备战、 备荒、 为人民”的思想: 第一是备战, 人民和军队总得先有饭吃有衣穿, 才能打仗, 否则虽有枪炮, 无所用之; 第二是备荒, 遇了荒年, 地方无粮棉油等储备, 仰赖外省接济, 总不是长久之计; 第三是要为全体人民分散储备, 为地方积累资金用之于扩大再生产着想。 这一指示成为“三五”计划较长时期内, 指导我国国民经济发展的一个重大战略思想。。 在此背景下,父亲被无期限地留在了襄阳建设湖北制药厂。 为了照顾身体不好的父亲, 带着对小城安宁与美好的想象, 母亲决定举家南下, 决心之大连同户口也一并迁走了(图5)。 那个年代国家和个人命运紧密相联, 一触即发的世界大战似乎就在眼前, 记得母亲当时说: 无论将来怎样, 只要一家人在一起就好。

图5 父亲(中)在化工部襄阳五七干校与同事在汉江边合影(何依提供, 摄于1969 年春)

二、 我的三线建设记忆

初到襄阳是一个夜晚, 一辆大卡车载着我们一家六口和简单的随身行李, 朦胧中只记得进山了,因为有一段道路过于狭窄, 汽车是擦着树枝勉强通过的。 第二天醒来, 知道这是大山里的一个护林站, 称扁山林场, 仅有两排平房和一个伙房错落分布在一个山沟里。 我们一家人就住在其中一个不到20 平方米的小房间里, 没水没电, 上厕所还要爬一个小山坡, 比起北京有暖气、 煤气和卫生间的家, 落差实在是太大了。

当时的三线建设本着“先生产, 后生活”的原则, 来自全国各地的家属全部借住在当地的农户。记得一个深更半夜, 狼在门外发出一阵阵嗥叫, 护林人就在伙房里用铁锹用力铲着铁锅, 用巨大的声音把狼吓走。 为了补贴生活, 我们家在屋外面搭了一个鸡窝, 养了一只公鸡和三只下蛋的母鸡,但是不久鸡窝就遭遇了黄鼠狼的袭击, 场面血腥。 就是在这个家禽都无法生存的原生态环境中, 我们过起了自给自足的生活。 那段时间我奶奶担起了全家生活的重担, 在井边开荒种菜, 做煤球拾柴烧火, 下河洗衣服洗菜。 还经常在午饭后去水里摸蚌壳, 当地人从不吃这种河鲜, 于是就成了我家独享的美味。 春天到了, 奶奶就去田间地头挖野菜, 那种叫“马兰头”的小草成了我们的家常菜, 几十年后, 当我在酒店的餐桌上见到了这道菜时, 无限感慨。

今天用专业的视角回顾, 人生的每个阶段或每次迁徒, 都会有一个特定的场所相伴, 成为那种叫“乡愁”的记忆, 童年的场所以“家”为中心, 由各种边界意象构成的一个领域范围。 记得阿尔托说过这么一句话: 我们的情感是因为有了记忆才能被激动。 场所不同于空间是因为与特定的事件关联,承载了记忆和情感而获得意义, 如果是集体记忆, 那就是一个时代的意义。

初到襄阳时, 住在大山下面, 每天傍晚看着太阳落到高高的扁山后面, 那个时候总想: 山后一定有一个不一样的世界, 太阳应该住在那里吧? 直到有一天全家人登上山顶, 看到是一个部队驻地,有很多战士在操练, 这条边界才被现实弱化。

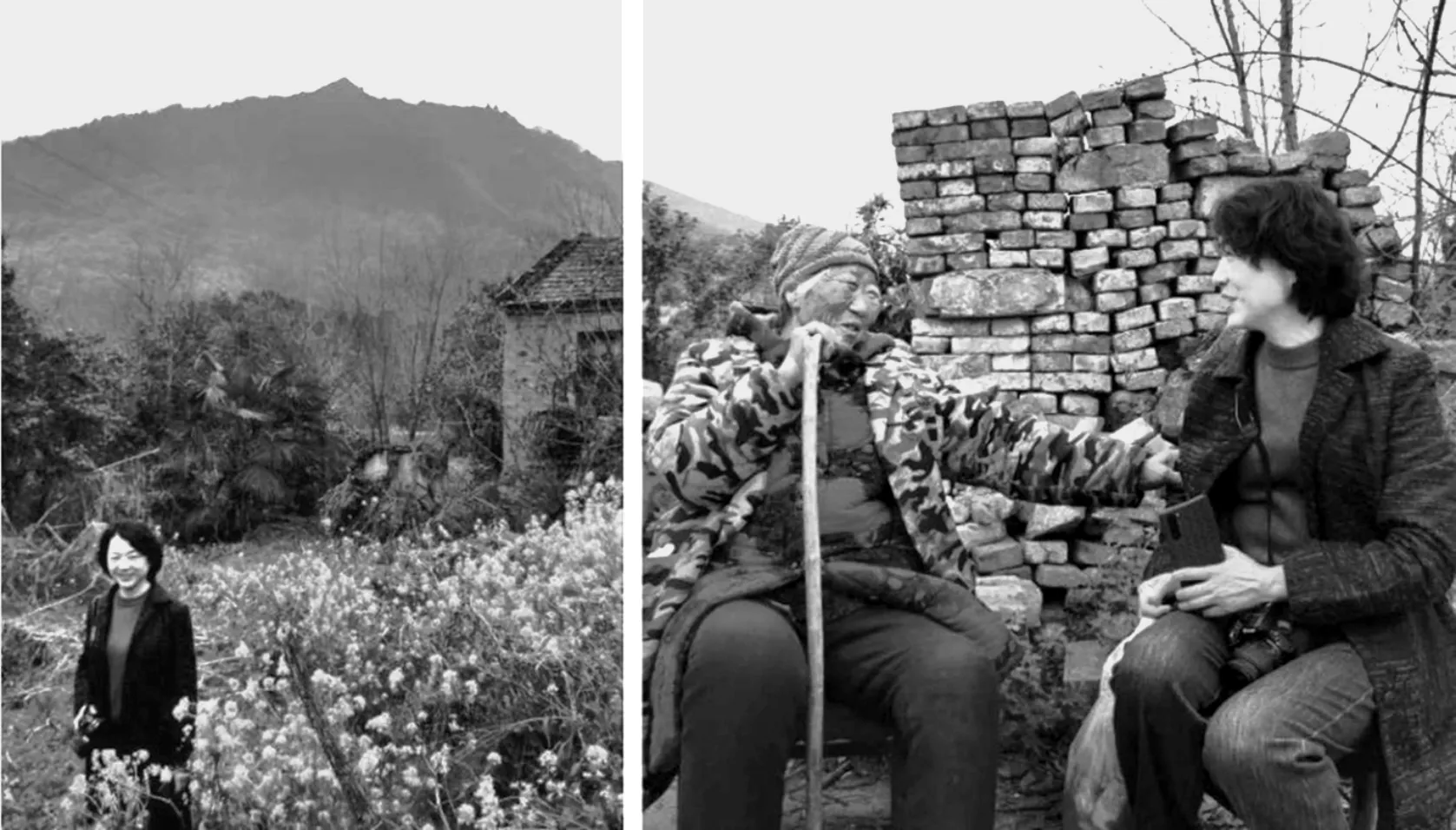

去年(2022 年3 月)我带学生做襄阳砚山三线建设的课题, 特地去了五十年来留在记忆深处的扁山林场, 只见灌木丛生, 小时候走过的芝麻地、 麦田和水库难觅踪迹。 那两排房子也很难确认, 因为我是用房子后面一条小河定位的, 但是五十年的沧海桑田, 小河早就干枯了, 河床中长满了杂树。再一次见到那个我童年记忆中的边界符号——扁山时, 山尖也不再高大耸立, 或许是山下的树长高了吧。 有意思的是, 我在山里无意中遇到一位生活在此的老太太, 向她打听那个扁山林场, 聊起来才知道竟然是五十年前同住那两排房子的邻居, 我们说起了共同的熟人, 林场的“眼镜陈”、 宋大爷、化工部的高家和李家……, 原来是两排房子中有一排倒塌了, 一组房子因剩下一栋, 没有了相互关系就难以确认(图6)。

图6 今年春天去扁山林场调研时, 巧遇的50 年多前邻居(何依提供)

我当时对三线建设时期最直接的印象应该是焦枝铁路①焦枝铁路于1969 年11 月动工兴建, 1970 年7 月铺通。 北起河南焦作市, 南至湖北枝城, 纵贯豫、 鄂两省, 全长753.3 公里。 这条铁路北接太(原)焦(作)线, 南连枝(城)柳(州)线, 在洛阳与陇海铁路交叉, 是联结山西、 豫西、 鄂西的南北重要铁路干线。的建设。 那时候我和妹妹去农村小学念书, 从山里走出来, 要过一道山梁, 走一片稻田, 翻一座小山, 经一段公路, 再上一个坡, 到那个简陋的连窗户都没有的“无彊大队”小学。 因为山前有一座深不见底的水库, 奶奶怕我们贪玩而溺水,就站在山梁上远远望着我们消失在山后才回家。

山后是一个热火朝天的工地, 路旁树立着“深挖洞、 广积粮、 不称霸”巨大标语, 只见一眼望不到头的人山人海, 肩挑背扛, 其中几人一组喊着号子, 用数根绳子吊着一块大石头上下摔动, 夯土压实, 这是我直接见证的三线建设。 焦枝铁路又称焦柳铁路, 作为贯穿中国华北、 华中和华南地区的大动脉, 是在特定历史条件下秘密修建的一条备战铁路, 动员了80 万人, 仅用了7 个月时间就建成了的近800 公里长的铁路(图7)。 这条铁路现在仍然在汉水东岸, 虽然当下交通运输作用不显著了, 但在当时是华中地区乃至全国的一条重要的运输路线。

图7 焦枝铁路工地影像(网络图片)

后来我们几经搬家, 在湖北制药厂投产后才正式安居, 那是在多快好省原则下建设的四层住宅,当时是完工一幢就分配一幢, 在没有通水、 通电的情况下直接就住了进去。 我们家住的是最早建成的两栋楼房, 可以说是三线1.0 版本的住宅, 每层六户, 统一开间, 外走廊贯通, 楼梯间居中, 配有厨房但厕所是楼层公用。 外走廊的最大好处就是提供了一个交往空间, 我记得当时住在端头那户的人家跟我奶奶关系特别好, 他们在门口洗菜、 做家务的时候, 我们几个小孩就过去跟她聊天, 同楼的住户上下班从楼梯间经过时, 见到我奶奶都会亲切地打个招呼。

这段邻里守望的熟人社会模式, 源于三线建设时期的规划布局, 遵循“靠山、 分散、 隐蔽”的选址原则, 作为与城市有一定距离的飞地, 一般分成两大块, 即生产区和生活区。 生产区为了隐蔽沿着山沟一线展开, 湖北制药厂的生产区顺着一条名为“周家冲”的山沟, 依次布局一车间—二车间—三车间—四车间—机修车间—动力车间……。 生活区大多在山沟的外面, 靠近公路, 形成一个应有尽有的小城镇。 湖北制药厂的生活区临近汉江, 与厂区隔着一条焦枝铁路, 陆续建起了单身宿舍、家属宿舍、 职工医院、 子弟中小学、 招待所、 职工大学等, 可以说麻雀虽小, 五脏俱全(图8)。

三线工厂的生活区很有特点, 基本是围绕着一个公共中心进行布局, 这个中心大多位于生产区和生活区之间的交通集散点, 以灯光球场为核心, 由大礼堂、 食堂、 服务社、 单身宿舍等形成一个围合空间, 是那种具有物质功能和精神属性的场所。

工作之余, 车间之间的各种球赛、 春节游园会及职工文艺汇演都是那个时代最重要的集体记忆。尤其周末, 大家从上午就开始期盼灯光球场的露天电影, 有些新电影如«杜鹃山»和«奇袭白虎团»,因为跑片子要到半夜才能放映, 大家就穿着棉大衣裹着头巾在寒冬中等待, 一旦听到摩托车的声响,就知道是片子到了, 黑暗中一阵欢呼, 孩子们也睡意全无。 那个时候, 人们就是这样迎来了新电影……(图9)。

图9 灯光球场的露天电影(网络图片)

当时三线工厂的职工和家属大多数是从全国同类行业抽调来支援的, 也有随整个工厂迁来的,六零三印刷厂就是从上海搬到襄阳。 湖北制药厂分为两大块, 襄阳区的总厂是一个全新社会组织,位于樊城区的制剂分厂则是由武汉制药厂支援的。 当时, 人们满怀着建设者的激情, 从五湖四海纷至沓来: 包括五七干校留下的干部、 全国各地支援三线的工程技术人员、 毕业分配来的大中专学生,还有大量通过招工进厂的知青和征地农民。 记得每隔一段时间就会有新的家庭从东北、 华北、 西北、山东等地迁入, 来到这个特定的“移民社会”中, 我们也会不断结识新朋友, 其中我最好的朋友李嘉良, 父亲毕业于上海交大, 于1976 年从华北制药厂调来任总工程师, 他们一家跟随父亲从石家庄迁来, 她现在定居在芬兰的图尔库市, 每次回国, 我都会陪她去看当年的小伙伴。

我上中学时还没有子弟学校, 就在古城内的襄樊四中②襄樊四中现为湖北省襄阳市第四中学, 创建于1954 年9 月。住读, 每周回家一次。 在那个特殊的年代, 集体主义和社会身份也有着时代烙印, 投射在家属和学生群体。

襄樊四中在短时间内转入了大量的“外地”学生, 除了三线工厂和各种保密单位, 还有空军、 装甲兵、 铁道兵等各兵种五七干校的子弟, 都以寄宿的方式就读于四中。 印象深刻的是每到星期六的傍晚, 各单位的大卡车开进学校, 浩浩荡荡地载着各自的子弟返家, 星期天的夜晚又照例送回。 多年后, 随着社会局势的变化, 部队的干校基本都撤走了, 但三线工厂却留在了当地, 我常常回想起这段中学时光, 时代的洪流把我们汇聚在一起, 共同度过了那个世事纷扰的年代, 也留下少年懵懂的青春记忆。

三、 我的知青生活点滴

我于1976 年从襄樊四中高中毕业, 那个时候学校广播台反复播放一首配乐诗«理想之歌»: “红日、 白雪、 蓝天……乘东风, 飞来报春的群雁”①«理想之歌»是北京大学中文系七二级创作班于1974 年集体创作的长篇诗歌, 当年通过配乐诗朗诵, 在学校广播台反复播放,曾激励一代中学毕业生去农村这一广阔天地。, 回荡在校园上空, 激励着应届毕业生。 我别无选择地上山下乡, 来到位于襄北地区的薛集公社三星大队“知青点”。 那是上山下乡运动后期的组织形式, 由各企事业单位负责将中学毕业的子女集体安置在城市周边的农村, 并派出干部和贫下中农代表进行共同管理。 我们那个湖北制药厂知青点, 有男女“带队干部”各一位, 当地派了小队长、 会计、菜农、 瓜农、 放牛人等教我们做农活, 大约由50 余人组成一个临时社会(图10)。

图10 襄北知青点的合影(何依提供, 摄于1977 年冬季)

那段时间, 我和另外两个小伙伴跟着一位瓜农种西瓜, 炎炎烈日下, 每天蹲在望不到头的地里给那些瓜秧子培土和固根, 还经常担粪、 除草、 施肥等, 终于收获了满园的西瓜, 但送到市场却卖不出去, 最后全部烂在地里, 仅收获了一袋西瓜子。 此外, 我还有个特殊身份, 因为高中“开门办学”①开门办学是上世纪70 年代出现的办学举措, 即大中小学师生走出校门, 到工厂、 农村、 部队等“大课堂”去学习, 并请工农兵走上讲台。时在一所部队医院学医半年, 就被安排为知青点的卫生员。 出工之余还给小伙伴们扎银针, 发一些非处方药, 如酵母片和黄莲素之类的, 以致于我以为这辈子会成为一名医生, 高考报名武汉医学院时, 大队还给开了张“赤脚医生”②赤脚医生是上世纪70 年代出现的名词, 指没有固定编制, 经乡村或基层政府指派的有一定医疗知识的农村医护人员, 特点是亦农亦医, 送医送药上门。的证明。

下乡期间, 中国社会发生了重大历史事件, 粉碎四人帮, 结束上山下乡运动, 恢复高考制度。这时我也不再是少年了, 对于这个时代也不是旁观者, 高考意味着自己能够掌握命运。 从此, 每日收工后, 我就把床铺当桌子, 点着煤油灯, 坐在小板凳上, 几乎是从零开始, 一步步实现我的大学梦想。

四、 我经历的时代记忆场所

作为一名从事城市规划理论研究的学者, 从专业视角对个人经历的一处处生活环境进行拼贴,以期发现时代赋予的场所精神。

北京那个家的场所记忆已经非常遥远, 应该是红房围合的大院, 孩童的世界以家门口为原点,所有事件都参照这个点逐一展开。 出了这个院子是一条城市道路, 父亲就是沿着这条道路去上班,更远的土城则是奶奶领着才能去玩的地方, 有高梁地和毛毛草。 但是, 伴随着特定的事件, 某些场所也会超越个体的私人领域, 如土城外的北三环, 因为见证了毛泽东主席乘敞篷车接见红卫兵, 成为那个时代的集体记忆, 能够被共同回忆。

襄阳的家几经搬迁的过程。 扁山脚下的那个家, 封闭在一个有限的空间范围内, 天天与大山为伴, 久而久之便积淀为一种“家乡”的场所精神。 这座扁山, 让我想到法国后印象派画家保罗•塞尚与圣维克多山, 除了对绘画艺术的探索, 也有情感寄托和灵魂安放的意义。 搬到汉江边上的楼房后,少年的我常常站在门外的走廊向东眺望汉江, 枯水时可见江中的沙洲岛屿和点点船帆, 对江的那一边总是怀有无限遐想。 其中, 所有记忆都与边界相关, 一条边界之外总是存在另一条更大的边界,在有界与无界中限定出人生的不同场域。

再后来离家去襄樊四中上中学那段时光, 记忆中总有一个画面浮现, 就是四中大礼堂。 这座建筑掩映在树丛中, 学校大门对着大礼堂的山墙, 其间有一条大路, 彼此关联形成了一个入口空间。每当夏日, 夹竹桃的花开一路, 同学们上学时走向大礼堂, 自然会有一种仪式感。 那个年代的集体意识很强, 许多活动都在大礼堂里举行, 例如学校宣传队的演出、 诗歌朗诵比赛、 年级大会等。 大礼堂应该是襄樊四中那个时代毕业生的集体记忆, 遗憾的是这座承载一届又一届毕业生的标识建筑早已拆除, 围绕大礼堂的那个场所也随之消失, 取而代之的是一块刻着“襄阳四中”的大石头。

三线建设作为新中国重要的历史事件, 遗产价值毋庸置疑, 但是三线工厂不仅只有遗产, 还有生存与发展问题。 以湖北制药厂为例, 前几年去过一次, 生活区一副凋零的景象, 似乎被遗忘在上个世纪了, 听我母亲说, 一些老同事回去看了都伤感地流泪。 近日, 随儿时的发小再去湖北制药厂时, 发现经过改造的生活区人居环境大大提升。 正值下午四点左右, 只见孩子们在彩色的球场上玩耍, 老年人在门前和路旁团团坐着下棋、 打牌和聊天, 一路上发小都在与出门散步的熟人打着招呼,一切都很从容, 似乎有一种新的生机从衰败的机体中生长出来, 或许这也是一种活态保护吧(图11)。

图11 经过环境改造提升后的湖北制药厂生活区(何依提供)