赣南青塘地区岩溶发育特征与规律

王 玺,彭依宏,刘前进

(江西有色地质矿产勘查开发院,330030,南昌)

0 引言

喀斯特地貌在我国又称为岩溶,是指可溶性岩层(石灰岩、白云岩、硫酸盐类岩石、卤化物类岩石)分布地区[1]。岩溶是以岩石结构为基础,构造为条件,地下水为动力综合作用的产物[2]。由于区内水的溶蚀能力和水动力条件在三维空间上的差异,岩溶发育强度在垂直方向上和平面上有明显的变化规律[3]。断裂是地下水运移的通道,是岩溶发育的条件之一[4]。地质构造与岩溶的发育强度及发育方向有着十分密切的关系,可以使岩层发生形变、破裂与位移,从而控制了地下水的运动方向,进而决定了岩溶发育的特征[5-6]。岩溶发育强度与断裂构造有着密切的关系。靠近断裂带,岩溶发育强度大,远离断裂带则减弱[7]。断裂和褶皱及其附近,由于岩石破碎,利于地下水活动,为水岩作用提供了空间[8]。岩溶沿断裂及构造裂隙发育,成为岩溶发育的主要特征[9]。本文在1:5万青塘幅水文地质调查基础上,通过地面调查、水文地质钻探等工作手段,系统梳理总结了区内岩溶发育特征及岩溶发育规律,为区域内重大工程选址及岩溶塌陷等地质灾害防治提供技术支撑。

1 区域地质概况

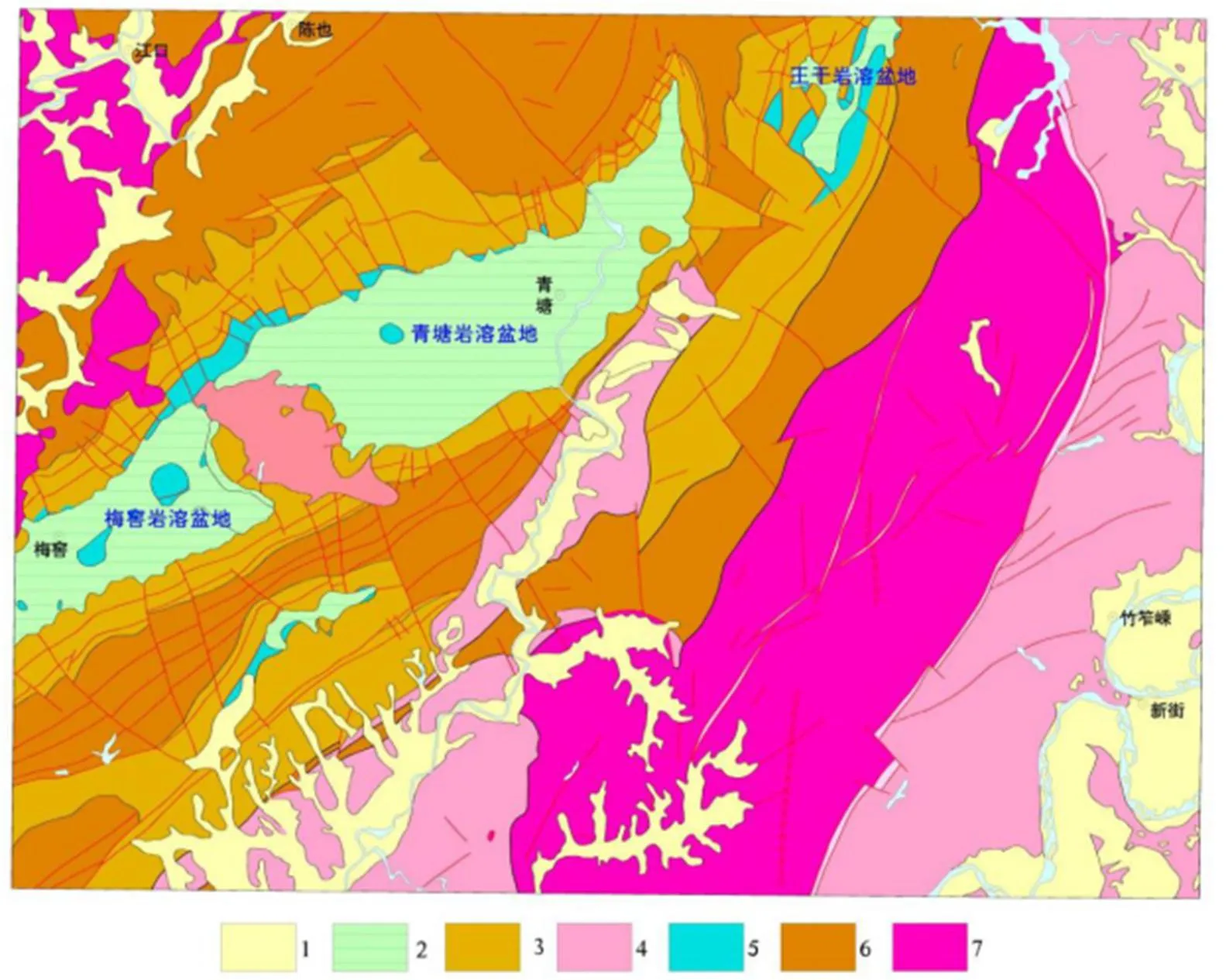

研究区位于华夏板块南岭东段隆起带之宁(都)于(都)坳陷,构造变形强烈,岩浆活动频繁,在漫长复杂的地质发展过程中,经历了晋宁、加里东、印支、燕山及喜马拉雅等多次构造运动。印支、燕山运动对本区影响最大,以强烈的断裂活动为特色,形成了本区最为壮观、最为醒目的叠瓦式逆冲推覆构造。区内岩溶可分为裸露型、覆盖型(图1)。裸露型主要分布青塘幅青塘盆地、黄贯、赖村;覆盖型岩溶主要分布于宁都县青塘盆地一带,一般上覆10~50 m的第四系全新统冲积物和中更新统残坡积物。

1.第四系;2.覆盖型岩溶;3.一般碎屑岩;4.红色碎屑岩;5.碳酸盐岩;6.变质岩;7.花岗岩图1 青塘幅岩溶分布略图

区内碳酸盐岩的分布共构成梅窖与青塘、王干3个岩溶盆地。盆地为狭长的山间向斜谷地,各盆地多为封闭型,四周高中间低,盆地内地形平坦宽阔。河流多发源于四周分水岭,然后汇集于盆地中由统一出口排出。盆地内岩溶发育,石芽、溶洞、溶沟、溶槽、岩溶孤山、岩溶洼地等岩溶地貌景观屡见不鲜,单泉比比皆是,地下暗河也有所见。

梅窖岩溶盆地与青塘岩溶盆地由青塘向斜构造控制形成,原属一体,后由于盆地中段核部受茶山迳岩体侵入、抬高,将向斜分成两段,形成现今梅窖岩溶盆地、青塘岩溶盆地;同时在侵入过程中,北部边界处石炭系黄龙组(C2h)灰岩、白云质灰岩等大理岩化,岩层可溶性明显降低;根据本次野外调查,在地形地貌上,可见明显地表分水岭,两者分属不同地表水系统;梅窖岩溶盆地北东侧所发现地下暗河流向为南西向,而青塘岩溶盆地北西侧所发现地下暗河流向整体为南东向。综上,推断梅窖岩溶盆地与青塘岩溶盆地分属2个不同的地下水系统,两者无水力联系。

梅窖与青塘、王干岩溶盆地的结构、岩性大致相同。于盆底主要为第四系冲积层与残坡积层,冲积层分布在沿河两岸,为二元结构,上部为亚砂土,下部为砂砾石层。残积层分布在山脚、坡底,岩性主要为粘土碎石。第四系可见厚度见表1。

表1 研究区岩溶盆地第四系厚度一览表/m

2 水文地质条件

岩溶发育离不开水,且水要具有一定的侵蚀性和循环运动条件,即由构造运动产生的断层、裂隙、节理提供水运移的通道[10]。当盆地周围地下水源源不断地向盆地径流时,受灰岩岩溶水成层发育的控制,多数地下水沿各种通道向盆地中汇集,在向斜轴部形成顶底均是灰岩的承压含水层,并在向斜轴部附近以泉的形式集中排泄。在第四系覆盖层较薄地区,承压水沿裂隙冲破第四系冲积物形成岩溶上升泉,而在第四系残坡积的粘土、粘土碎石层分布区,因其厚度较大,略有胶结,隔水能力较强,一般不易形成岩溶上升泉。

现将各盆地水文地质条件分述如下。

王干盆地:地表发现溶洞13个,长度50~100 m,最长达360余米。调查暗河一条。盆地内见灰岩的孔24个,其中15个见溶洞,能见率62%。揭露大小溶洞35个,溶洞高一般为1~2 m,最高的11.28 m,最低的0.3 m,钻孔线岩溶率达15%。钻孔以承压水为主,承压含水层厚度50~64.59 m,含水层顶板埋深20.60~111.15 m(标高363.43~221.83 m),底板埋深117.11~170.22 m(标高267.92~162.76 m),水位埋深16~20 m,水位标高15~50 m,其中ZK水3高出地面7.8 m。

青塘盆地:该盆地为承压水盆地,施工的44口灰岩钻孔,有24个见溶洞,能见率55%。溶洞一般为1~5 m,最高的26.91 m,钻孔线岩溶率13%,揭露含水层平均厚度19.556 m,地下水水位标高242.69~220.37 m,水头高度9~20 m。地表调查中见溶洞1个,暗河一条,盆地内岩溶发育,岩溶水主要沿大小溶洞活动。

梅窖盆地:根据罗带矿区资料,盆地为承压水盆地。施工灰岩孔6个,孔孔见溶洞,能见率100%。溶洞高一般为0.59~1.80 m,最高的8 m,钻孔岩线溶率3.6%,含水层厚度30.08~32.60 m,顶板埋深14.83~42.75 m(标高273.73~267.45 m);底板埋深71.99~153.58 m(标高210.29~162.90 m)。承压水水位埋深3~17.6 m,水头高度11.83~25.15 m。地表调查见暗河一条,岩溶泉27个,但流量小于1 L/s的占74%。由此可见,该盆地的岩溶水通道比较细小,地下水主要沿溶蚀裂隙以及小的溶蚀孔洞活动。

3 岩溶发育特征与规律

通过分析研究以往资料发现,尽管岩溶发育变化复杂,极不均一,但还是有规律可循。研究区内岩溶发育,主要受断裂构造、层面及侵蚀基准面的控制,主要控制因素如下。

3.1 岩溶主要沿构造发育

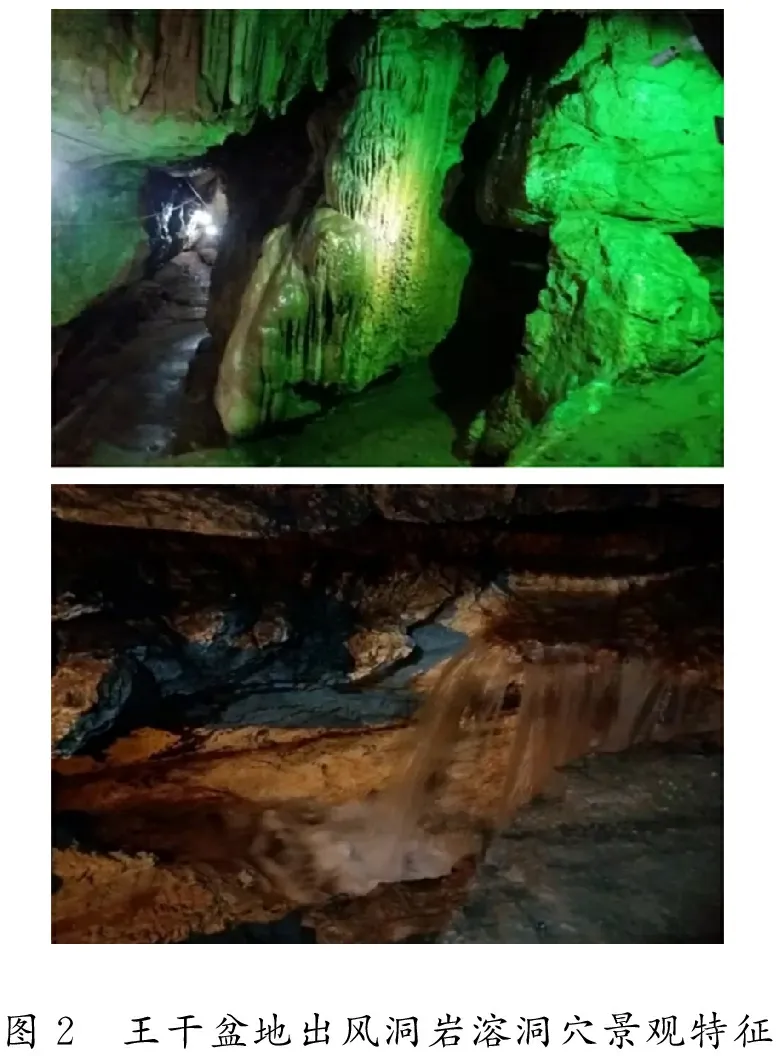

区内岩溶盆地断裂构造发育,构造裂隙密集。因此,岩溶沿断裂及构造裂隙发育,成为该区岩溶发育的主要特征。在王干、梅窖盆地内均有表现,而在王干盆地尤为突出。其中,在王干盆地,发现的3个溶洞中2个是与断裂有关的,一条暗河也与断裂有关。当地有名的出风洞,全长180余米,宽4~8 m,高3~6 m,它的发育受走向北东的压性断裂控制,由于断裂的存在,致使断裂上盘裂隙发育,岩溶沿裂隙走向或裂隙面发育,溶洞则沿断裂走向发育,然后又沿岩层层面、裂隙面及裂隙走向溶蚀,发育成现在的岩溶形态(图2)。图3中的35号暗河发育在王干盆地灰质白云岩中,地下暗河的流向与压性断裂的走向一致。

1.溶洞;2.暗河出口及流量;3.压性断裂;4.等高线图3 35号暗河发育受断裂控制

构造裂隙的发育,有利于地下水的活动和对岩石的侵蚀与溶解。在梅窖盆地发育的4个溶洞中,有3个是沿着构造裂隙发育的,另一个也是沿着裂隙溶蚀后再顺层面溶蚀的。沿着构造裂隙发育的岩溶现象中,又尤以沿张性、张扭性裂隙交汇处突出。如梅窖盆地的g1353溶洞(图4、图5)其主洞体为北东及北西向,就是沿着北东和北西两组张、张扭性构造裂隙发育的。特别是两组裂隙相交的洞中心,溶蚀成宽敞的大厅状,最大的洞高达30多米。

1.大理岩化白云岩图5 溶洞沿张、张扭性构造裂隙发育

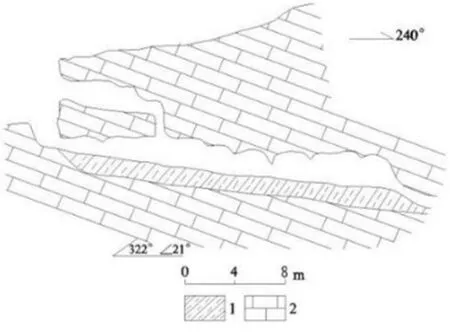

另外在张性裂隙中,裂隙膨大处、复合处岩溶亦较发育;而分支缩小处则次之。沿着压性、扭性及压扭性构造裂隙的溶蚀现象则比张裂隙的岩溶现象微弱得多。如在梅窖盆地石牙上见发育一组裂隙(产状240∠70°)和一组扭裂隙(产状135∠25°),张裂隙溶蚀宽30~60 mm,而扭裂隙宽度只有20~30 mm(图6),溶蚀现象有明显的差异。沿压、压扭性及扭性裂隙岩溶发育之所以弱,是由于裂隙一般闭合,不利于地下水的活动。

1.白云质灰岩;2.沿张裂隙溶蚀;3.沿扭裂隙溶蚀图6 岩溶沿张裂隙扭裂隙的发育

3.2 岩溶沿层面发育

由于可溶岩在沉积形成过程中,是分沉积旋回进行的,沉积旋回之间有薄弱环节,造成层面有一定空隙,再加上裂隙的联通作用,有利于地下水的活动,从而对岩石溶蚀形成裂隙和溶洞。沿层面发育的特征,主要表现在青塘盆地。青塘盆地地表发育的2个暗河天窗主要受层面控制,而暗河的发育也与层面有关。

据青塘狮吼山矿区资料,该矿区范围内溶洞发育主要有两种不同形态:溶洞底多近于水平的溶洞和溶洞底倾斜的溶洞,这主要是由于本区灰岩地层倾角很缓,地下水沿层面侵蚀溶解而形成的。再如梅窖盆地一溶洞(图7),发育在白云岩中,其主要沿层面发育的。这一现象在裸露的残丘表面也清晰可见,如梅窖盆地一溶蚀残丘上,清楚可见岩溶层面和微层理发育(图8),层面上溶蚀宽度100~350 mm,沿微层理溶蚀较弱,溶蚀宽仅有5~40 mm。

1.粉质粘土;2.灰岩图7 溶洞沿层面发育纵剖面图

3.3 侵蚀基准面以上岩溶发育

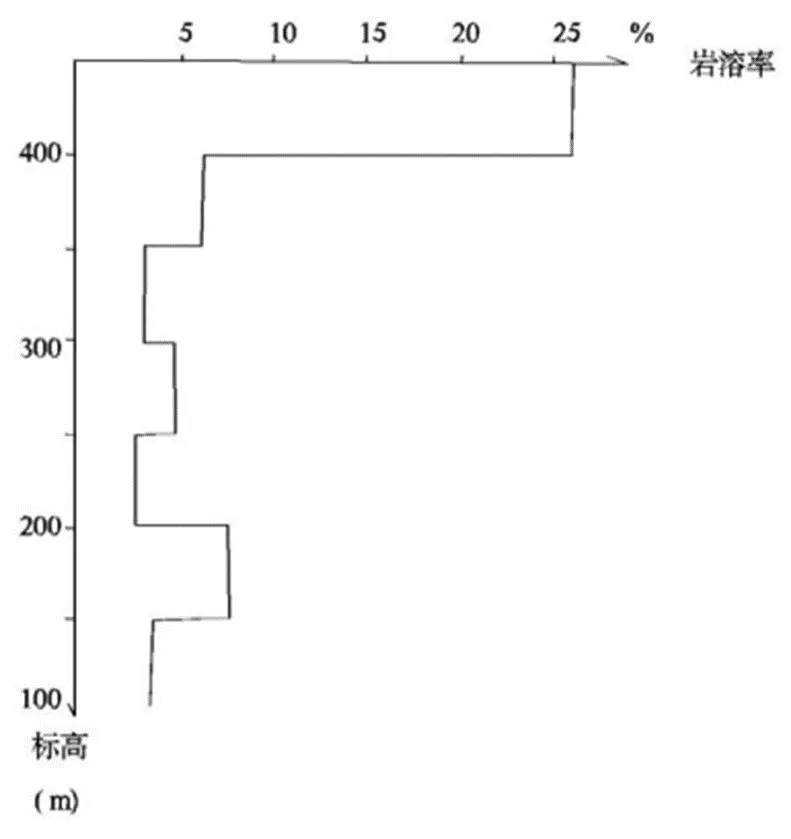

区内岩溶发育普遍表现为由浅至深部溶蚀由强变弱直至消失。据王干、梅窖、银坑、南塘等地28个揭露灰岩的钻孔统计,共揭露大小溶洞86个,其中0~100 m有54个,占62.8%,100~200 m之间28个,占32.5%,200 m以下4个,占4.7%。从各盆地的岩溶发育随标高变化图(图9~图11)中亦可看出,虽然由于各岩溶盆地的地形、构造条件不尽相同,岩溶发育强烈的标高位置与深度会有所变化,但总的趋势依然是地表以下100 m以上岩溶最为发育。

图9 王干盆地岩溶发育随标高分布图

图10 青塘盆地岩溶发育随标高分布图

图11 梅窖盆地岩溶发育随标高分布图

近地表岩溶发育的原因,一则是近地表一般风化裂隙、构造裂隙发育,有利于地表水的渗入,从而对岩石产生侵蚀和溶解;再则受侵蚀基准面的控制,在侵蚀基准面以上的地下水循环交替强烈,因而侵蚀基准面以上岩溶发育(图12、图13),而侵蚀基准面以下地下水活动弱,甚至处于停滞状态,地下水对可溶岩的侵蚀溶解作用非常有限。

图12 梅窖盆地岩溶发育与河床侵蚀基准面关系图

图13 王干盆地岩溶发育与河床侵蚀基准面关系图

岩性差异影响着岩溶分布,不同成份和结构的碳酸盐岩溶解的难易程度不同,其与岩石中氧化钙与氧化镁的比值有关[11-12]。除以上所述的3个岩溶发育规律在本区较普遍外,还可见到其他一些控制岩溶发育的因素,但仅在局部地区起作用。例如,梅窖盆地岩溶发育除上述的主要受断裂与构造裂隙控制外,岩性也是一个控制因素。从钻孔所见的19个溶洞与地表发育的4个溶洞来看,有20个溶洞发育在灰岩、结晶灰岩与大理岩中,占溶洞总数的87%,而发育在灰质白云岩、白云岩和白云质大理岩中的溶洞则较少。另外,厚层的灰岩比薄层的灰岩岩溶更为发育,王干、青塘、梅窖盆地多为厚层、巨厚层质纯灰岩。因此,这3个盆地比起区内其他灰岩盆地岩溶更发育一些。

由于各灰岩盆地所处地形、地貌、地质、构造条件的不同,因此各盆地岩溶发育的主导因素也会因地而有所不同,导致了本区灰岩岩溶发育各有特色。

4 结论

1)青塘地区岩溶发育,主要受断裂构造、层面及侵蚀基准面的控制。岩溶沿断裂及构造裂隙发育,成为该区岩溶发育的主要特征。

2)可溶岩在沉积形成过程中,存在软弱夹层,有利于地下水的活动,从而对岩石溶蚀形成裂隙和溶洞。

3)区内岩溶发育普遍表现为由浅至深部溶蚀由强变弱直至消失,总体表现为侵蚀基准面以上岩溶发育,地表以下100 m以上岩溶最为发育。