《中国传统村落志》撰写之基本要求和内容范式*

叶桂郴 李容 黄坚 黄飞扬

(1 桂林航天工业学院 航空服务与旅游管理学院,广西 桂林 541004;2 桂林航天工业学院 科技处,广西 桂林 541004;3 广西区政协 《文史春秋》编辑部,广西 南宁 530000)

1 传统村落和《中国传统村落志》

传统村落是形成时间较早,有较丰富的文化遗存与自然资源,蕴藏着丰富的历史信息和文化景观,具有一定历史、文化、科学、艺术、经济、社会价值,可以凸显中国传统农耕文明特质的古村落,是中国农耕文明最重要的遗产之一。截至2022年, 住房和城乡建设部、文化和旅游部、财政部三部门联合公布了六批中国传统村落名录,共有8 957个村落入选①。

由于其不可再生性和非逆转性,传统村落亟待保护和传承,撰写传统《中国传统村落志》(以下简称《村落志》)就成了保护和传承传统村落的最基础工作。

《村落志》是全面记载传统村落的山川形貌、历史沿革、社会变革、经济发展、文化风貌、生活习俗、地理风物、村规民约等物质和非物质形态的综合性文献,是世代生于斯长于斯的村民生活及文化之总和。

据学者康丽跃[1]、刘俊[2]、张敏慧[3]、郎永清[4]、张军[5]等研究,中国现存的最早村志是《杏花村志》(清康熙二十四年,安徽贵池人郎遂撰),该志也是唯一入选《四库全书》的村志。新中国成立后,直到2016年10月,中国地方志指导小组启动中国名村志文化工程,从国家层面制定村志编修的规划。

《村落志》的编撰,能够从文化层面研究中国乡村农耕文化,重振中国传统乡村文化自信,培育新时期的中国乡贤,助力中国的乡村振兴。《村落志》主要是调查传统的元素,一般只收集1949年之前的物质和非物质内容。

2 《村落志》之基本要求

2.1 内容真实

《村落志》的历史文化部分主要依靠家谱、族谱和历代口耳相传的口述史来呈现。

要注意的是,口述史在传承的过程中,往往会逐渐修正,往利己的方向发展,使己方越来越正义、越来越高大和完美,甚至掺和一些神话等非理性的内容在其中,需要编撰者去伪存真,认真甄别。家谱、族谱是主要参考文献,但是要注意结合县级史志文献、其他家族族谱和文物及村落的综合材料,进行甄别和考量,剔除家谱族谱中的攀附和自我粉饰的成分。传统村落还可能有某些奇特的文物,需要根据文物的来源、品相、流传探究其历史价值、文献价值、工艺价值和科学价值,确认其在该村落中的价值和作用[6-7]。

《村落志》务求传统村落的历史和人文史料丰富、脉络清晰。由于历史的原因,某些村落的家谱和族谱基本灭失。口述史也是版本纷纭,莫衷一是,没有必要的文献和文物作为支撑。在这种情况下,编撰者宁可付之阙如,也不能强行编造。

2.2 特色突出

传统村落大多在村庄肌理、建筑风貌、文化遗存、历史记忆、宗族制度、方言习俗、村规民约、生产方式等方面以其独特性活性地呈现出来。

《村落志》要完整辑录村落的全貌,在此基础上挖掘其独特性,重点是体现各村的特色和名声。完整的建筑格局、优秀的家训家风、淳朴的民俗民风、杰出的家族子孙、不同的经济模式、独特的风物特产等都是突出特色的视角所在。

例如,桂林灵川江头村的廉政文化、桂林灵川灵田镇长岗岭村的古商道文化、全州县全州镇彰甲村的武举文化、桂林市区路西村的抗战文化、贵州省黔东南州黎平县双江镇黄岗村的侗族鼓楼文化、临桂区四塘镇横山村的科举文化、兴安县兴安镇三里陡村的灵渠水文化、灵川县界首镇和灌阳县新圩镇的长征红色文化。这些都是其突出之特色。

2.3 语言平实

《村落志》是最基本的志,应该以正史和地方史志作为借鉴,用史料、数字、图片、例证朴实真切地表达事物。叙述客观,语言平实,不渲染,不煽情,不夸张,不猎奇,不编造,不演绎。宁缺勿编是《村落志》必须恪守的规范,不能为了某种效果写成报告文学、山水游记甚至民间故事类的文章。

《村落志》的第一读者是乡民,语言可以更淳朴、更泥土气息。在不影响阅读和交际的前提下,可以适当使用方言词。比如桂北地区《村落志》,可以用马蹄指称荸荠,用苞谷指称玉米。

2.4 表述规范

表述规范主要是文字规范和术语规范。

传统村落的文化遗存有大量的文字内容,由于乡民的文化水平相对不高,往往出现错别字和俗字。我们在撰写《村落志》时,一定要甄别考察,不能简单照搬照抄。

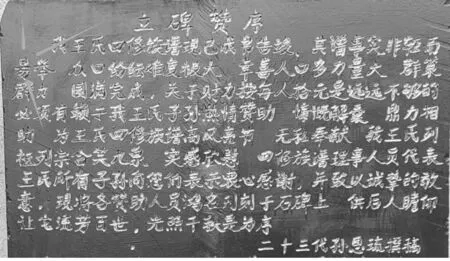

一份某祠堂功德碑,把“轻而易举”的“易”字误写成“昜”,如图1所示。

图1 “轻而易举”的“易”字误写成“昜”

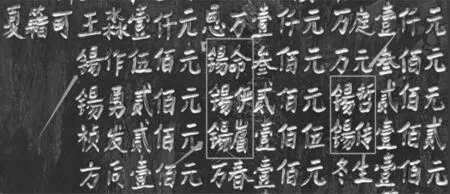

图2把辈分字“锡”字误写成“钖”字的繁体字“鍚”。

图2 “锡”字误写成“钖”字的繁体字“鍚”

乡民们不知道“昜(yánɡ;古阳字)”和“易”的区别,还以为“易”是“昜”的简化字。我们在辑录考释碑文时要仔细区别。

至于以下4个字,村落文献中混用的比比皆是,编撰者必须弄清楚再使用:祇【qí,地神;zhī,简化为助词“只”】;祗【zhī,敬;和助词“祇”相同】;衹【zhī,恰好;qí,袈裟】;袛【dī,短衣】。

编撰者往往在使用术语时,用俗称不用规范。如用西元代替公元,用公里代替千米,用公斤代替千克的比比皆是。传统村落的文化底蕴比较厚重,科举题名者不乏其人,某些匾额上把贡生和举人分别美称为岁进士和乡进士。编撰者在正式文本中,应该避免使用岁进士和乡进士之俗称,而采用贡生和举人的科举规范称呼。

2.5 其他要求

一部《村落志》,字数以5万字左右为宜。其结构和布局可以借鉴志书的体例。但要注意和志书的区别:志书重政,村落志重民;志书重概览,村落志重细微;志书重理,村落志重情。

《村落志》图片要求端正、清晰、完整、干净、构图合理、寓意深刻,图片的文字说明要求客观、完整、简明,不得使用美化的图片。图片应该标注拍摄时间和作者。

叙述使用第三人称,不使用第一人称。规范使用度量衡和纪年方式,中国王公年号纪年使用中国汉字数字,公历使用阿拉伯数字。序号按“一(一)1.(1)”排序。

3 《村落志》之内容范式

麻雀虽小五脏俱全,《村落志》正是如此[8-9]。

《村落志》的撰写虽然没有国史省志那般内容浩瀚,但各方面的内容和素材取舍却也是千头万绪。为了提纲挈领,纲举目张,《村落志》应该从乡村之貌、乡村之事、乡村之情三方面入手。

3.1 乡村之貌

村落之貌是村落赖以发展,村民赖以生存的基础环境,是传统村落历史文化之皮。没有村落之貌,其他方面无法依存和发展。主要包括:

3.1.1 自然风貌

村落现在的规范名称,历史上曾经使用过的名称;村落现在的所属镇(乡);地理位置:在本乡镇和本县市的相对位置、东南西北方向和邻村相对位置、东西南北的经纬度;海拔高度和大致地形地貌特征;山川河流名称及走向;村域面积和村庄面积。

特殊的自然风貌:山峰、森林、湖泊、水库、沼泽、草地、石林、湿地、雪域、沙漠、海湾、河谷、洞穴等。

3.1.2 村庄布局

村庄肌理和空间布局、建筑环境布局、建筑风格布局等:依山顺水或人工干预、自然印记或阴阳八卦、主从和谐或平等分布。

3.1.3 建筑遗存

传统村落之所以成为传统村落,各种传统建筑是其主要标志。应该有如下子目:

1)公共设施:寨门、寨墙、广场、街巷、寨碑、题刻、公堂衙门、庙宇、会所、武馆等。

2)交通设施:古桥、古道、驿站、凉亭、码头、巷道等。

3)商业设施:店铺、货仓、烟馆、酒馆、酒坊、理发店、客栈等。

4)生产设施:古田、水车、堰坝、榨坊、作坊、窑址、工具和产品等。

5)文化设施:私塾、学堂、书院、字厨、戏台等。

6)生活设施:案几、桌椅、香案、烛台、水井、水渠、池塘、河流、古树、传统生活设施和工具。

7)家族设施:古塔、牌坊、祠堂、古墓等。

8)私人建筑:年代、占地面积、风格、类型、模式、材质和建筑构件特征。建筑构件主要包括:梁柱、斗拱、椽檩、山墙、山花,门楣、藻井、门窗、瓦当、雀替、雕刻、屋脊,天井、庭院、影壁等。

各种建筑材料和构件应该注明材质、年代、规格等,附有相应的图片为佐证。图案应有具体表述,说明图案的寓意和时代特征。碑刻的文字尽量全文载录,并有文字诠释和评论。

各类建筑类物质遗存,应标注名称、位置、年代、建设者、功能、影响、历代损毁重建情况及与该建筑相关的故事等。

3.2 乡村之事

3.2.1 人文概况

记载村落的户籍人口数量和常住人口数量、主要民族、主要宗亲姓氏和家族。如三街镇之溶流上村之《人文概况》:“2017年底,全村在籍人口416人,全部为汉族。主要由唐、李、蒋、秦四个姓氏构成,其中李姓人口200多人,唐姓180多人,蒋秦两姓各十几人[10]。

3.2.2 历史变迁

主要记载村庄名称之由来、村落形成年代、村落形成原因、村落的兴衰及村落的历史变迁。如三街镇之溶流上村之《历史变迁》:溶流上村原名南流村,是明代前形成的村落。原居民以瑶族为主,明朝中期时汉族将其占领,逐渐形成了现在的规模。

民国时期,李宗仁操办后备军,为方便训练,将小溶江村,上、下南流村合并为一个行政村,取小溶江之“溶”、南流之“流”,合称“溶流村”。桂黄公路和湘桂铁路修建后把溶流村一分为二,铁路南侧的为溶流下村,铁路北侧的溶流上村[10]。

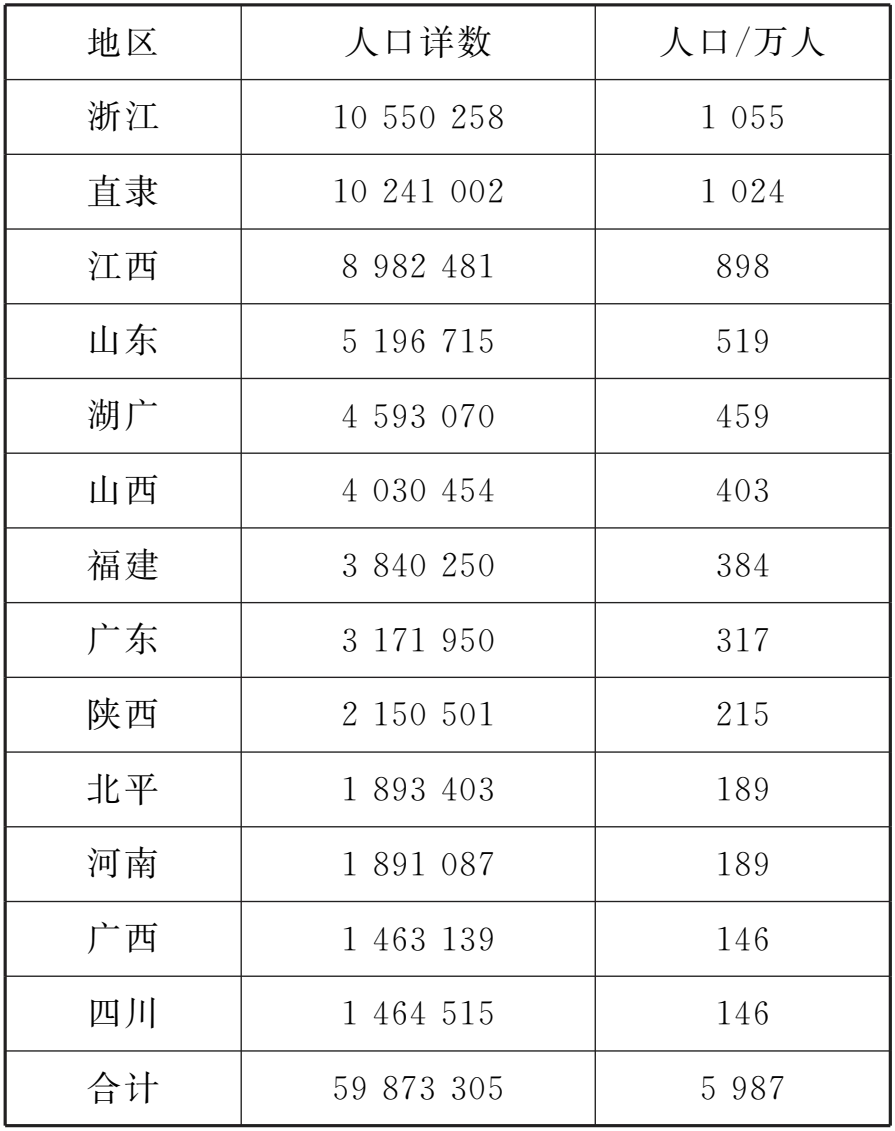

中国传统村落,历史能追溯到唐宋时期的很少,大多数是明清时期形成的。这和中国历史上最近的两次大规模移民有直接关系:一是元末战争和明初靖难之役之后,中原地区人口锐减。笔者根据《太祖高皇帝(洪武皇帝)实录》卷之一百四十之记载统计,如表1所示。

表1 《太祖高皇帝(洪武皇帝)实录》人口统计表

到洪武十四年(1381年),全国人口将近6 000万,但人口分布明显悬殊。四川和广西人口最少,尤其是地域广袤的四川人口密度非常小。

《太祖高皇帝(洪武皇帝)实录》卷之一百六十四:“洪武十七年(1384)丙戌,以州之民户不及三千者皆改为县,改者凡三十七州。”因为户数不满3 000,34个州降为县。

明洪武永乐间(1368-1424年),朝廷多次大规模从山西往中原地区,从江西往湖广,从湖广往四川等移民。第二次是张献忠入川和三藩之乱后,四川人口锐减。康熙皇帝颁布《康熙三十三年(1694年)招民填川诏》的诏书,下令从湖南、湖北、广东等地大举向四川移民。这就是历史上有名的湖广填四川。为了避乱,中原地区大量居民也自动从原居地向广东、福建、浙江、广西迁徙。

各种原因和力量的叠加,中国传统村落的历史源流异常复杂。

编纂《村落志》,只能依据家谱族谱、文字资料和历代口耳相传的口述史,结合本地府志县志,考释其历史变迁的源流。如果这些资料阙失或不能完成考释,就只能在《村落志》中付之阙如。

村落的历史变迁,更重要的内容是厘清村落自清末、历民国到中华人民共和国成立及其改革开放之后的区划变化及归属变更。明清的都(图)里模式、民国的保甲模式、新中国初期的公社大队和之后的乡(镇)村建制情况,应该完整梳理,清晰无误。

三街镇之溶流上村之《村落志·历史沿革》[10]:“明朝县下为三级基层政权,乡、都、里,溶流上村属于灵川县城乡五都。清朝废除乡,实行都、图(里)、村建制,全县分为七个都,溶流上属于五都。清末废都图,实行区、里(段)建制,全县7个区,溶流上村属第第一城区。”

“1949年新中国成立后,废除旧有的乡、村(街)、甲制,实行区、村二级行政建制,溶流上村属灵川县城乡区。1951年,灵川重新划分区划,分为10区。溶流上村属灵川县一区(三街)。1952年,撤销行政村级建制,溶流上村属于灵川县一区(灵川区)的三街乡。1954年,灵川县并入临桂县,溶流上村隶属临桂县十五区(灵川区,今三街镇)三街乡。1957年,撤区并乡,溶流上村属于临桂县溶江乡。1958年,撤销大乡制,改溶流乡为溶流大队,属于灵川公社。1961年,又改为溶流公社,属灵川区。1962年,恢复区乡建制,取消大队,溶流上村属灵川区溶流乡。1963年,又改为灵川区溶流公社。1966年,撤销区级建制,恢复公社、大队、生产队体制。溶流上村属于三街公社溶流大队。1984年5月,自治区党委政府下文《关于政社分开,建立乡政府的通知》,三街公社改为三街镇,溶流上村隶属三街镇。”

3.2.3 优秀子民

辑录村落中历代在政界、军界、商界、学界等领域的名流和达人。新中国成立之后出生,在全国没有影响力的子民,一般不予收录。

主要记载他们的姓名、表字、生卒年月、家族概况、生平大事、功名头衔、人品事迹、历史作用和影响、现存遗产(包括著作、物质遗存遗址等)。

灵川江头村之《优秀子民》主要记载为官清廉的周培正、周履泰、周履谦、周启运、周冠等主要事迹,凸显江头村的廉政文化[6]。

3.2.4 重大事件

主要是和该村落发展有关系并且在当地有影响的重大事件。可以包括战争、匪乱、械斗,瘟疫、水旱灾等天灾人祸及建筑工程、重大集会等。

记载的要素包括发生年代、历史背景、主要任务及作用、事件经过、结果和成就、历史意义。重大事件要注意征引文献的权威性和可信度,剔除家谱族谱中渲染和人们口耳相传时演绎的成分。如灵川灵田镇之大村《重大事件》主要陈述莫在声和李膺品联合抗清的事迹[6]。

3.2.5 名气名声

一是该村落在历代被府志县志收录情况、诗词颂唱情况、名人回忆录、肯定性的记载等。

二是重要媒体报道信息、获得各级奖项和称号。如各级文物保护单位、各级历史文化名村、各级最美村落、政府和协会学会颁发的各种称号等。

这类称号要注明授予(获得)时间、等级和关涉范围、授予机关。这类信息在罗列后,一般用证书、图片作为做直接的佐证即可。

3.3 乡村之情

乡村之情主要是各类非物质文化遗存,这是最能唤起族群激情引起族群共鸣的元素。

1)家谱族谱。这是记载传统村落最珍稀、最可信的文献资料,资料翔实,可信度较高,是撰写《村落志》最重要的参考文献。

2)家规家训和村规民约。这是传统村落文化精神的凝练和文字呈现。

3)民间医药:中医中药、民族医药、民间医方和医术。

4)民间风俗:节庆文化、丧葬文化、婚庆习俗;地方庙会和宗亲文化;民间崇拜和信仰。

5)民间艺术:地方戏曲、民间武术、民间技艺、民歌。

6)饮食文化:特色小吃、传统饮食、特色物产。

7)文学艺术:古籍珍本善本、诗文集、古字画、金石作品、民间抄本、石刻、珍贵匾额和题款。

8)文化传承:农耕文化、渔猎文化、商贾文化、游牧文化。

9)方言:汉语方言和民族语言、方言岛;古音和古字、俚语、俗语,谚语。

10)历史传说:创世纪古老的传说、本民族的传说、本族群的传说、重大事件的传说、重要人物的传说。

上述内容如果获得了各级非遗项目,要注明以下信息:项目名称和内容、获得时间、传承人、授予级别、保护和开发状况。

本部分对民间风俗之宗教文化、民间崇拜和信仰、节庆文化、丧葬文化、婚庆习俗、地方庙会和宗亲文化等相关记述,要摒弃神秘色彩和迷信色彩,把握正确的政治导向。

4 结语

《村落志》是传统村落全部物质非物质文化之荟萃,浓缩了传统村落历史文化传承之记忆,成为传统村落文旅结合外宣之名片。不仅可以凝聚乡村乡民的情感和力量,构筑中华传统文明之基石,还可以促进乡民们与时俱进,汇入时代潮流,创造新时代的乡村文明,振兴乡村文化和经济。

注释

① 笔者根据住房和城乡建设部等部门2012-2023年关于公布《第一至第六批列入中国传统村落名录村落名单的通知》统计。住建部网址https://www.mohurd.gov.cn/index.html.

② 致谢:感谢桂林市委党校退休老师陈宪忠教授惠赠的资料和学术指导。