筠连苗绣的艺术特征及针法技艺考究

张启旭, 王宏付

(江南大学 设计学院,江苏 无锡 214122)

苗族作为在世界范围内分布最广的少数民族,呈现出纷繁多样的地域性支系特征。筠连苗族支系属于川黔滇(西部)方言区,其服饰对比相邻的湘西(东部)方言区鲜有银件配饰,更多以刺绣为装饰区别于其他支系。筠连苗绣的地域性特征明显,主要表现为以平绣、套线绣、打籽绣、捆绣、锁绣、挑花6种针法呈现独特的纹饰造型、配色及排列方式,现已被评为四川省非物质文化遗产(简称“非遗”),逐渐受到外界的关注。

目前,对四川地区苗族服饰的研究文献屈指可数,对其刺绣纹饰的造型、色彩、构成特征及针法技艺更是缺乏地域性的深层次探究。另外,在现代工业发展的影响下,筠连等地涌现出开发现代苗族服饰的个体行业,塑料珠片被用于装饰苗族服饰,机绣逐渐取代传统苗绣手工技艺,苗绣的现代工业转化研究热潮对传统苗绣纹样及工艺的传承带来了冲击[1-2]。因此,文中通过实地考察与理论分析相结合的方式研究了筠连苗绣的艺术特征及针法技艺,旨在更好地保护筠连苗绣的独特性,以期更好地展现和传承苗绣地域文化,为构建不同支系下的苗绣理论体系提供参考。

1 筠连苗绣的源起与发展

《中国苗族服饰文化》将苗族服饰分为了五型二十三式[3],筠连县苗族服饰属于川黔滇型[4]。苗族支系繁多,民国《筠连县志》中《双河乡》记:“昔为苗、蛮之邦……”当时筠连县境内除了有汉族、彝族外,还有苗族;2005年末,苗族共有1.83万人,占全县总人口的4.6%,各乡镇均有苗族杂居,无纯苗族村,主要分布在联合、高坪、团林3个苗族乡[5]。川南苗族服饰有10种代表装束,可按地区细分出不同的样式,如筠连苗民常称高坪乡的苗族服饰为“高山苗”样式,但受后现代工业发展的影响,苗民从边远高寒山区向坝下县城发展,由筠连苗绣传承人杨代蓉对迁移苗民服饰进行改进,形成“坝下苗”样式。杨代蓉9岁时便师承其母,20世纪90年代末,受杨正文教授[6]启发,对筠连苗族女性服饰进行改进,其在保留筠连地域文化特征的同时也适应了社会的发展需求。四川省博物馆于2000年收藏其绣制的精品苗族服饰,2008年杨代蓉正式成为苗族刺绣代表性传承人之一,且“筠连苗绣”于次年被评为四川省“非遗”项目。杨代蓉老师口述:“筠连苗绣是苗民迁徙至筠连县 600多年来基于历史、源于生活的艺术结晶,其源于苗族、传于苗族,并在筠连苗区得以发展”。但随着苗族手工艺人的老龄化,种麻、绩麻、织布等传统工艺日渐消失,麻布衣服逐渐绝迹,织布机也成了历史的见证。值得庆幸的是,筠连苗绣工艺在一定程度上,得到了继承和发展。

2 筠连苗族刺绣图案

筠连苗族崇尚“万物皆有灵”,相信自然界的一切皆有灵魂,因此苗民将自然物绣于服饰,以此表达对大自然的感激之情[7]。筠连苗绣图案元素分解如图1[8]所示。由图1可知,苗绣图案与苗民生活的山地环境息息相关,绣片中“喜鹊闹梅、蝴蝶展翅”包含了喜鹊、蝴蝶、梅花等自然元素,整体图案生动、色彩明快,在对称严谨的构图中表现得怪诞而真实,体现了苗民对生活的热爱。

图1 筠连苗绣图案元素分解Fig.1 Element decomposition of Junlian Miao embroidery pattern

2.1 筠连苗绣图案造型及其意蕴

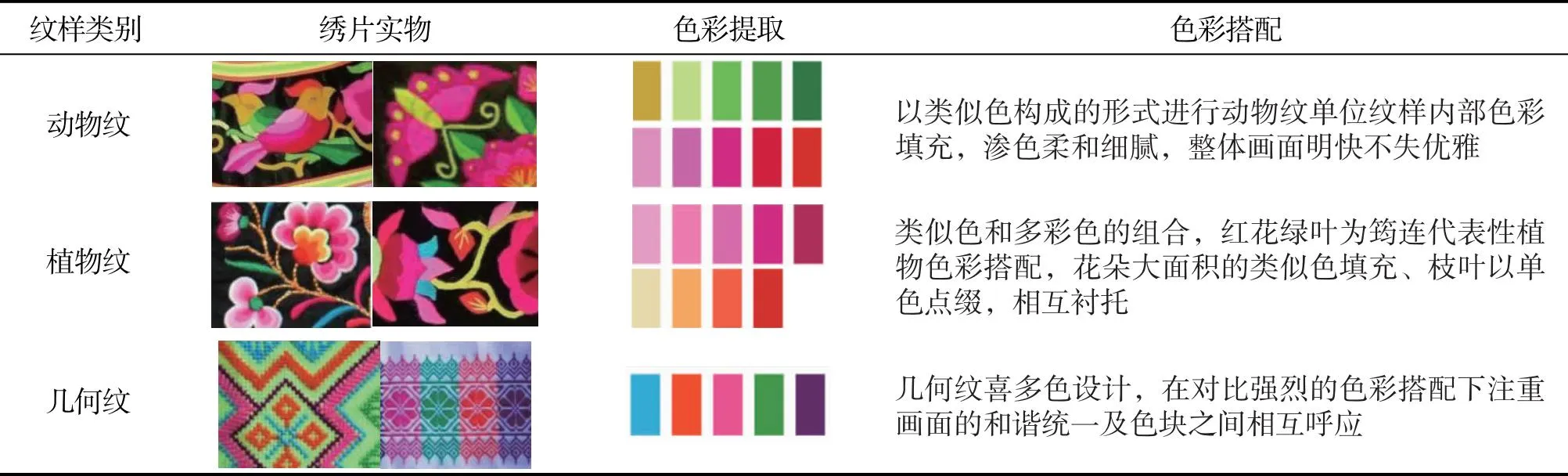

筠连苗族在其历史演变与发展中形成了特有的动物纹、植物纹和几何纹3大类纹样,具体见表1。

表1 筠连苗绣图案造型

2.1.1动物纹 动物纹常见有鸟纹、蝴蝶纹,鸟纹是对小鸟、喜鹊、锦鸡等原型的概括、提炼、夸张与抽象,图案整体形态饱满且轮廓线条圆润,其中“双鸟纹”蕴含双喜临门之意。在筠连苗绣中,蝴蝶纹样的出现频率颇高,苗家女根据自然界中的蝴蝶造型,加入自己的理解,设计出形态各异的蝴蝶纹,该纹样既是对蝴蝶形态的直接模仿,也是对“蝴蝶妈妈孕育了苗族族群”这一古老神话传说的艺术表达。

2.1.2植物纹 筠连苗族多处于筠连县境内相对偏远的高寒山区,山高坡陡,森林覆盖率高。筠连苗绣常见植物纹有吊兰、八角莲、蕨类等,通过对植物的提炼、概括、夸张和变形等,归纳出简单的图形,在保留植物自由形态的基础上创造出抽象的图案,反映了本地苗民崇尚自然的生活习性。八角花纹如图2所示。八角莲叶片常见有6~9道深浅裂纹,且有多簇小花,果实垂悬生长于叶基底部,呈勺状倒卵形,花梗纤细,苗民根据八角莲的外部特征进行联想和创造,将叶片、根茎、小花苞等概括为对称式几何图形,并模仿其生长态势设计出上下延伸的条带状抽象图案。

图2 八角花纹Fig.2 Sixangular dysosma rhizome pattern

2.1.3几何纹 筠连苗绣图案中的几何纹可归纳为水波纹、山形纹及八角星纹。自古以来,苗民多选择崇山峻岭栖身,在大山的庇佑下得以繁衍和发展,“老鸦无数桩、苗家无地方”是对四川苗族解放前生活的真实写照。几何纹图案源于苗族迁徙路上途经的自然景象以及山川江河等,如表1中水波纹与山形纹利用点、线、面的排列组合概括出自然景象,再将其抽象为整齐、规律与原型有着某种内在联系的几何装饰图案,相较于其他支系苗族的图案造型更加原始[9],侧面反映出筠连苗区封闭的生活环境。八角星纹根据四时八方天文说及太阳崇拜等,采用几何形对八角莲进行意象仿生,整体纹样简洁、明快并具有秩序感,象征苗民战胜困难的意志与奋进的精神。

2.2 筠连苗绣图案色彩

《后汉书·西南夷传》所记载的“西南夷人服装多用麻布、好五色衣。”[10]色彩是筠连苗绣图案的灵魂。筠连苗绣色彩具有独特淳朴的表现力,主要有以下3点原因:①根植于筠连苗民长期与自然为友的生态环境和生产生活方式,人们就地取材进行植物染色[11],如取自筠连红茶的茶棕、核桃皮的青、椿树皮的红、栀子的黄、马桑果的紫等,这些天然植物染料既保持了筠连苗族服饰丰富的自然色调,又构成了极具筠连地域特征的苗族服饰色彩。②主观意识与客观存在的结合是筠连苗绣色彩的形成条件,生存的本能激发了苗民对图腾之色的美好寄寓,虽然苗民经历了封建压迫与剥削,但仍对美好生活充满激情与向往,筠连苗绣喜用热情的红色祈求吉祥与富贵。筠连苗绣展现了苗族的历史文化与宗教信仰,见证了苗族自古至今的社会兴衰。③筠连苗绣善于利用点线面进行色块分割,强调邻近色与互补色的过渡与对比。

筠连苗绣图案色彩特征见表2。由表2可知,动植物纹利用小色块进行过渡或色彩渐变形成主色调,几何纹喜用对比色和互补色表现夸张与自然野性。筠连苗绣图案喜红,红花绿叶是苗绣图案对自然界色彩最直接的模仿,保留原生态色彩感受的同时追求一种张扬与淳朴的变化与统一。绣花底布喜黑和白,黑色作为底色和亮色刺绣图案搭配,整体色彩对比鲜明主体部分突出;白色象征筠连苗族地处高寒山区与云贵高原大娄山北侧支脉相连的雪山景象。黄蓝紫色通常作为点缀色与主色进行搭配,以丰富和平衡画面。

表2 筠连苗绣图案色彩特征

2.3 筠连苗绣图案构成形式

筠连苗绣图案的构成形式见表3。由表3可知,其构成形式主要分为单独纹样、适合纹样和连续纹样(二方、四方连续)3大类。

表3 筠连苗绣图案构成形式

①单独纹样讲究图案内部结构的绝对对称或相对均衡,如吊篮子花纹就是左右绝对对称图案。②适合纹样需要特定的外形限制,保持其图案轮廓的特点,包括几何形适合纹样(方形、圆形、三角形、菱形)和非几何形适合纹样(叶形、扇形),其中三角形角隅适合纹样用作角的装饰,所以也叫“角花”,一般饰于围腰的边角处,具有强烈的装饰艺术效果。③连续纹样讲究秩序美,植物元素与几何元素以二方连续形式(包括散点式、折线式、直立式、波浪式)构成如苗区盘旋陡峭山路般条带状苗绣图案,具有强烈的节奏感和视觉延伸感,常饰于腰带和飘带,独特的组织韵律增强了整个画面的平衡感;四方连续的组合纹样由规整有序的框架骨骼和细腻质朴的元素构成,可向四周无限延伸,常满绣于围腰上,反映筠连苗区靠山吃山的地域文化,同时折射出苗民坚韧刚强的性格特征及对生活的热爱。

3 筠连苗绣针法技艺

苗绣是苗族服饰重要的装饰元素及工艺,苗家女以布为纸、用线晕色、施针代笔、一针一线地谱写着苗族的古老历史。苗族刺绣针法颇多,不同分支因其地域环境、人文风俗、宗教信仰不同,以及对事物的认知和对美的表达不同,刺绣针法技艺也有所差异。筠连苗族与汉族杂居,受汉族服饰文化中蜀绣影响较大,如将蜀绣套线接色的技法融入到了传统稚拙的苗绣针法中。文中将深入分析筠连苗绣针法类别与其工艺流程特征,具体见表4。

3.1 筠连苗绣针法类别

3.1.1绣、串、插/洒 绣、串、插/洒即平绣、锁链绣、套线绣。①在花卉植物等大面积纹样中需采用平绣进行平铺填充,其针迹可分为横、竖和斜3个走向。平绣绣品在刺绣前先绘制图案纹样(或剪纸样、或直接画在绣布上),当刺绣时绣线完全覆盖纸样或图样时结束,走线匀称、绣线排列整齐、轮廓清晰、绣面平整光滑且图案细腻精致的为上品。②锁绣包括锁链绣与锁边绣,锁链绣形如锁链,由绣线环圈套锁而成,用作边缘装饰花或枝藤根茎。其第一针始于图案根部,落针于前一针旁,落针时保留一个锁链长度并缠作一圈;第二针从线圈中间开始,然后适当拉紧第一根线圈,用这种背针的重复线作为扣子,形成坚实的边缘图案,锁绣图案清晰,构图简单而坚固,筠连苗族剌绣多用这种锁绣针法作显花图案。③套线绣分为插和洒, 插即长短针,见缝插针且错落有序;而洒呈扇形,主要为发散式插针,两者针脚都是相嵌排列,用作绕色或接色,对色彩搭配的要求较高,排与排之间用邻色绣线来回嵌套施以长短针,如花卉植物纹样由花蕊向外施针且颜色渐浅。

套线绣避免了平绣长线距的绣面松散,苗家女巧妙地缩短针迹,增加图案的断面结构,让绣线牢固服帖于绣布上,边缘再施以锁绣遮盖针脚,使服装画面具有层次感和立体感,更显生动,且增强了服装的耐磨性。

3.1.2点、捆 点、捆也称打籽绣、缠线绣,用以凸显颗粒感和立体感。打籽绣从绣布反面起针,绣面出针,用尾部的线在针上来回绕3圈,手指固定线圈再施针,拉紧后在绣面形成一个结,即打籽。打籽绣一针一回籽,针针如此,将纹饰填充饱满,不留空隙,要求绕线均匀、打籽饱满圆润且颗粒分明。捆形如打籽,但缠绕的圈数较之更多,形成一根复合且有肌理的粗线,盘钉在纹饰边缘,其绕线圈数视纹饰边缘长度而定。点、捆针法常组合应用于同一图案,强调立体肌理感以区别苗绣不同题材图案之间的风格特征。

3.1.3挑 筠连苗绣常见的挑花工艺按其针脚可分为“平挑”和“十字挑”,两者都具有反面挑正面看的独特性。少量植物纹使用了平挑工艺,而几何纹以十字挑工艺居多。十字针法无需提前绘制图案或纸样,苗家女利用平纹织布横经竖纬的特征,直接在绣布上确定一个起始位置(一般在布的中心位置)向两边或四周延续,施针以“十”字交叉,再以此为基本单位排列组合成完整的纹饰,其针脚随着布纹的经纬线串着走,凸出绣面上纹饰的几何形体。挑花是传统苗绣特有的针法技艺,其借助色彩和不规则几何纹样进行搭配形成具有不同支系特征的独特纹饰。

3.1.4组合针法 筠连苗绣除十字挑花可单独完成苗绣图案外,一副完整的苗绣图案通常包含两种及以上刺绣针法。贴花与锁边绣是筠连苗族背扇最为常用的针法组合,贴花由绣片和面料两部分叠加组成,以多种刺绣针法组合表现布贴上的图案,苗家女将边角衣料剪出图案形状并钉在绣布上,两者之间可叠加纸片或填充棉花使之具有立体感,再施以锁边绣将贴布外缘与绣布固定,体现了苗民惜物俭用的性格特征与经济状况。此外,可用不同针法组合表现花卉植物的不同造型风格,如叶形式花瓣可采用平绣与锁链绣、套线绣3者组合表现繁花盛开,花蕊可采用打籽绣与捆绣表现立体异型花卉,植物花卉采用平挑与打籽绣组合表现其抽象形态。筠连苗族服饰鲜有银件配饰,而是灵活运用不同针法组合将同一题材呈现出纷繁多样的图案风格,构成了筠连苗绣独特的地域特征。

表4 筠连苗绣常用基本针法

3.2 筠连苗绣的工艺特征

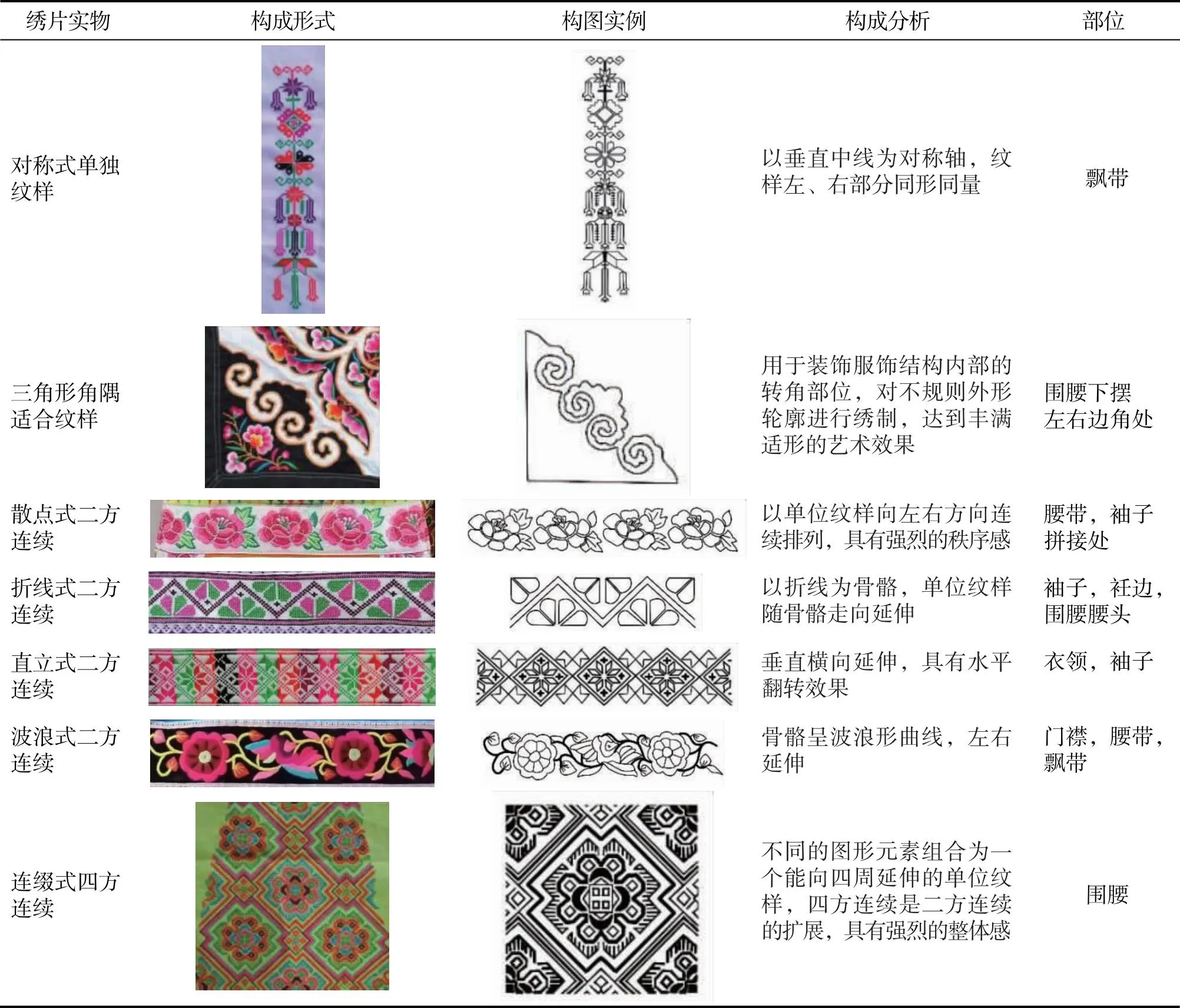

刺绣工艺兼具装饰性与实用性,筠连苗绣在绣布反面上浆并黏合一层纸片或质地较硬的布料使其平整挺阔,并沿外轮廓辑缝一道线固定该复合绣布以便施针和运线,最后配以绷子固定绣布。筠连苗绣装饰部位如图3所示。由图3可知,苗家女通过针线将图案化的生活景象和历史文化钉绣在服饰上,图案集中装饰于服装的衣领、衣襟、袖臂、下摆、围腰、腰带及飘带,她们通过苗绣技艺传承民族传统服饰文化的同时还保留了本民族服饰所蕴藏的地域文化特征。

筠连苗绣针法按工艺流程分为绘绣、剪绣和挑花3类,根据不同题材和装饰部位采用不同针法组合。①绘绣图案是对自然万物的直接模仿和创作,大多用于花鸟类题材。绘绣需先在绣布上描出图案轮廓,再采用平绣、锁链绣或捆绣针法覆盖描边线迹,最后在图案内部施以套线绣、打籽绣针法呈现饱满的结构变化。②剪纸绣主要用于贴花工艺,先将图案剪成纸花置于绣线与绣布之间,再搭配锁边绣表现具有固定形态的动植物纹并以角隅适合纹样饰于围腰和衣襟。③挑花是苗绣独有的针法技艺,绣品底布需为纱向分明且材质挺阔的平纹织布,以绣布上的经纬纱为坐标,计算横向、竖向及斜向的纱线数后规律且重复地运针刺绣。挑花图案一般为严谨有序的连续性几何纹或动植物。桃花绣绣于围腰。首先将绣布裁剪出围腰形状,并以挑花工艺绣满纹样,整体施针自由而规律,可单针法完成整幅绣面,如添加其他针法需另裁绣片,对称的绣片需同时施针以保持色彩、图案的对称性和施针的均匀性,最后将绣片钉在衣服的相关部位或与衣身裁片叠加缝制。

图3 筠连苗族代表性服饰及刺绣图案Fig.3 Junlian Miao representative clothing and embroidery patterns

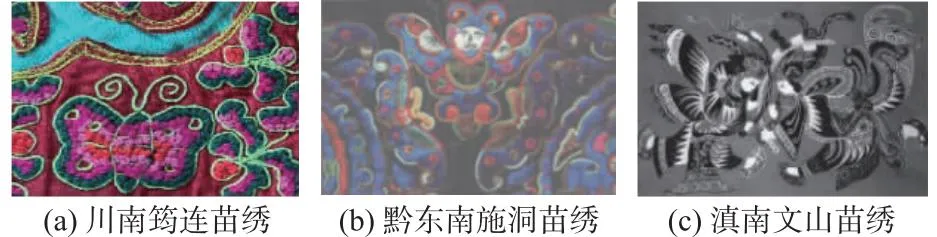

4 筠连苗绣的地域性艺术显现

针法技艺与图案纹样的交融展现了苗民对历史文化的传承和对不同地域支系下自然万物的跨时空归纳。身处边远高寒山区的筠连苗族尤喜将蝴蝶、花鸟、山地景象作为刺绣题材;沿清水江而居的黔东南施洞苗族喜欢鱼、龙、蝴蝶等题材;滇南文山苗族散居在高寒山区和水源丰足的村寨,因此苗绣既有蝴蝶、花草、山地景象题材,也有鱼龙江河等题材。蝴蝶为苗族共同的信仰,3个地方的苗绣因苗区地理环境不同而呈现出“近水多绣鱼虾,居山多绣花鸟”的特点。其中,筠连苗绣中经提炼概括和转化设计后的不同题材图案与其他支系 “人兽合一”的解构手法大相径庭,如黔东南和滇南苗绣 “人面蝶身纹”的夸张怪诞,正是人神交融的真实写照。筠连苗绣喜白色底布,白色在其他支系苗绣色彩中极为罕见,这与筠连苗族身居高寒山区且毗邻雪山等地域特征有很大关系。筠连苗民还善用对比色分割形体来弱化图案造型,少则数色,色彩分明,多则近十色,色彩丰富而有序,这种手法突出了苗区生存于山间的地域色彩以及淳朴的生活个性。

不同支系苗绣对于针法的运用各有所长,其刺绣针法线迹能够表现各支系不同的地域特征,甚至同种针法的运用也有粗犷与精细之分,如:川南筠连苗绣针法相较于黔东南和滇南苗绣针法更显稚拙与原始,强调不同针法的组合应用;施洞苗族常用到破线绣、堆绣、皱绣等,破线绣施针前需将一根普通绣线破为6~9根使用,足以想象其画面的细腻程度,具体如图4[12-13]所示。筠连苗绣针法虽然自由多变,但却有迹可循,整体针迹呈现出淳朴稚拙的艺术特征,其中平绣和套线绣以简单的针脚表现图案丰富的造型与色彩,打籽绣的颗粒感、捆绣的立体轮廓感、锁链绣的链式线条感表现图案的肌理细节。

图4 蝴蝶纹的地域性特征Fig.4 Regional characteristics of butterfly pattern

5 结语

通过对筠连苗绣多角度的实地考察与分析梳理可知,苗民善于采用多种针法组合对自然万物进行造型、色彩、排列方式上的直接模仿或抽象表达,构成了筠连苗绣繁简多样的图案风格且地域文化特征突出。筠连苗绣是苗族共性与支系个性相结合的产物,其融合了苗族共有的历史文化、宗教信仰以及筠连苗民的居住环境、思想观念等,承载了筠连苗民的传统刺绣技法和民族思想。