原生态文化内涵与中国原生态文化的对外话语构建模式

肖 唐 金

原生态文化是当下流行的词语。作为生态文明的重要组成部分,原生态文化是展现国家形象的一个重要路径,也是我国文化软实力的体现方式。论文拟在梳理“原生态文化”内涵的基础上,从多学科视角考察“原生态文化”概念的本义,重点考察原生态文化的内涵(政治、民俗、精神文明等)及其表达方式。同时,侧重贵州多民族原生态文化,探析原生态文化的对外话语构建具体事例,考察原生态文化的对外话语构建模式,具体包括:词语、句法、篇章层面的表述要点;文本与副文本的结合使用;语篇的评价系统的运用;国际话语模式的模仿与创新。

一、原生态文化的内涵与述评

(一)国内学者的研究与述评

学术界所界定的“原生态文化”,是指某一民族或族群在历史上形成的文化的原初状态,包括思想、社会习俗、文化产品、有形成果等。(1)吴柳林、陈密:《少数民族影视剧原生态文化元素运用及启示——以电视剧〈血誓〉为例》,《湖北民族学院学报(哲学社会科学版)》2018年第5期。将文化当作一种生态性来理解,从本质来讲是心理状态、行为习惯,涉及民族文化、民间文化、原始文化、土方文化,与民族学、民俗学、社会学、生态学等学科有关;原生态的文化基本上属于一切自然状况下生存下来的文化。“原生态文化”一词的来源有三:一是从地理、环境、自然、地域的角度来看文化;二是与20世纪初西方一种全新的文化保护行动相关;三是与20世纪70年代以来联合国教科文组织全球性保护自然遗产、文化遗产、文化与自然双重遗产的“世界遗产”名录与保护运动相关。“原生态文化”的基本内涵包括:具有自然生态性的民族民间文化,与民族的乡土环境、人文历史、民俗风习融为一体的,是非职业、非专业的、非城市化、非商业化的文化。

所谓“原生态”文化,是借用了自然地理和环境科学的一种概念。“原生态”就是自然状态下的、未受人为影响和干扰的原始生态或生态原状。从文艺的角度看,“原生态文化”大致有三种类型:某些原生态文化形式毋需任何改造与加工,本身已达到极高的审美境界,具有杰出的艺术品格,如民族神话;略加整理、改编,某些原生态文化就会大放光彩,如《阿诗玛》的传说及其叙事长诗等;以原生态文化为文艺创作与表演的素材、题材、体裁,脱胎为全新的优秀作品或文艺形式。原生态文化的内涵很大程度上在于认同与重构。(2)李加才让:《认同与重构:基于“热贡原生态文化建设试验区”的民族学思考》,《青海社会科学》2018年第5期。原生态文化的传承既不是一成不变,也不是大改大变。

原生态文化概念的使用构成了我国当下文化的一道景观,覆盖了从文化活动到工商等行业的生产、经营以及学术研究的许多领域;这一概念的使用,从形式到内容综合来看,具有广泛性、多元性、传统性、民族性、实践性、重构性、生态性的基本特征。(3)刘宗碧、唐晓梅:《原生态文化产业的生态文化特征分析》,《原生态民族文化学刊》2013年第3期。

以上研究表明,“原生态文化”最初意义为“原汁原味”“不加改变”的文化,之后可指宗旨不变但经历了适当调整的文化。上述研究还表明,“原生态文化”表现的形式多样,皆与文化遗产有关。保护、传承、合理利用原生态文化,可造福人类,丰富文化交流,提升文明水平。

对于“原生态文化”的含义,人类学者、民族学者认为可从两方面看待(4)黄志辉:《第三条思路:“原生态文化”保护的并接实践》,《中央民族大学学报(哲学社会科学版)》2017年第3期。。一方面,有人认为不存在所谓的“原生态文化”,不存在先天的文化原型,“原生态文化”来自持有消费主义理念支撑的文化保护主义者,实际上破坏、异化了文化,没有保护和传承文化。另一方面,有人认为文化结构相对稳定,文化经历了历史过程,但结构内核是存在的,因而保护性力量可与“原生态文化”连接。综合两个对立的观点,我们认为,“原生态文化”的一大特点是传承性与综合性。追求它,并非一成不变地保存历史样貌,可加入现代因素。在传承它的过程中,应注意“度”的把握,切勿过分强调现代因素,应将历史性与现代性有机地结合起来。“原生态文化”既有“静态”特点,也有“动态”特点,传承不是墨守成规,也非大刀阔斧的革新。内核不变,演绎场所有所不同,参与者多样化,并不影响它的样貌、本质。

对于“原生态文化”的载体,有的学者从民俗学、舞蹈学等角度做了相关研究。区域性民间舞蹈是“原生态文化”的重要载体,比如苗族的芦笙舞起源于民间驱恶祈福的仪式动作,土家族的“摆手舞”通过舞蹈模仿动物,反映狩猎活动,也体现了对大自然的尊重,鄂温克族的“狩猎舞”包含许多模仿持枪狩猎的动作。(5)李韵葳:《原生态文化导向下的区域性民族舞蹈研究》,《四川戏剧》2015年第11期。杨丽萍的舞蹈是对原生态文化的寻根,重构了它在当代中国的文化和艺术价值;在构建审美、自由的民族文化空间的同时,接纳了现代人的自由与理性观,是一种人性的解放,有助于彰显我国文化的“软实力”。如此,“原生态文化”可通过表演或表现形式加以体现。(6)蔡岩:《杨丽萍的舞蹈创作——谈原生态舞蹈文化的现代呈现与探索》,《北京舞蹈学院学报》2015年第6期。

国内原生态文化研究往往与各民族的非物质文化遗产相联系在一起。此外,学者们倾向将少数民族文化、原生态文化与铸牢中华民族共同体意识相结合。比如,有学者探讨了广西壮族传统体育抛绣球运动的原生态文化发展渊源,认为抛绣球在壮族的历史上具有重要作用,今天在政治、经济、文化等领域彰显出很高的文化价值。(7)经建坤、罗建达:《广西壮族传统体育抛绣球运动的原生态文化发展渊源》,《武术研究》2020年第7期。再如,民族文化具有涵养社会主义核心价值观的功能,可通过以下路径加以体现:弘扬和保护原生态少数民族族群文化、实现少数民族原生态文化的现代性转化、重点发挥少数民族传统节日的价值传递功能。(8)冯霞、戚杰强:《少数民族文化涵养社会主义核心价值观的功能探究》,《传承》2021年第1期。藏族的“神鱼现象”是西藏牧区的生活世界中具有基于身体知觉的朴素生灵观,它主张天人生灵合一的生态伦理,可为铸牢中华民族共同体意识提供一种可行的路径和手段。(9)赵国栋:《“神鱼现象”:藏族原生态文化解释的一种机制隐喻》,《原生态民族文化学刊》2019年第4期。以上研究说明,原生态文化的含义具有历史性、传承性,在不同历史阶段具有一定的独有特征,理解原生态文化既不能脱离历史渊源,也不能只是受限于历史,应有发展眼光;原生态文化可能来自于某一民族,但其历史与发展离不开和其他民族的交往。据此,原生态文化的静态和动态特点有机地结合在一起了。

综上所述,国内学者对“原生态文化”的界定研究体现了以下内涵:(1)中国原生态文化是中华各民族共同创造的文化精髓,具有历史悠久、民族互通性的特点;(2)中国原生态文化是物质文明与精神文明的体现,任何物质表现形式下蕴含着丰富的精神内涵,是思想、信念、意识形态、民俗的具体体现;(3)中国原生态文化具有原始性、原创性,在历史的发展过程中会注入时代元素,使其活力不断增强。

通过相关文献梳理,可发现中国“原生态文化”的体现方式如下:(1)日常生活的方方面面,如建筑、音乐、生产;(2)节日和其他重要庆祝场合,如民族节日、生产仪式;(3)文学作品以及各种语言、非语言符号(如表演艺术、影视作品)。

据此,原生态文化的内涵丰富,涵盖历史进程、民族交往交流交融之“三交”、物质层面、精神层面以及物质精神层面的融合,通过多渠道、多载体、以人为本的方式体现出来。以“原生态文化”为核心词的对外话语构建需要考虑这些因素,将其作为指导原则,通过话语加以表征。

(二)国外学者的研究与述评

国外学者对于“原生态文化”的研究多见于以下三条路径:(1)在非物质文化遗产研究中讨论原生态文化。“非物质文化遗产”指被各社区、群体,有时是个人,视为其文化遗产组成部分的各种社会实践、观念表述、表现形式、知识、技能以及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所。这种非物质文化遗产世代相传,在各社区和群体适应周围环境以及与自然和历史的互动中,被不断地再创造,为这些社区和群体提供认同感和持续感,从而增强对文化多样性和人类创造力的尊重。非物质文化遗产中有原生态的民族民间文化。(2)民族文化研究。民族文化是多元文化不可或缺的组成部分,相关研究多立足于原始的、原生态的、保存完好的文化。(3)人类学、民族学研究。人类学、民族学关注文化的传承以及民族间关系,原生态文化的存续是研究的重点。

国外学者在研究“非物质文化遗产”的时候多次提及“原生态文化”。有学者提出了“真实性”“原始性”(authenticity as original)这一对关键词,认为其应该等同,可用以衡量文化的“原生态性”。以建筑物为例,是否为“原生态性”应重点了解四个真实性程度,即设计(design)、材料(material)、工艺(workmanship)、场地(setting)。在这位非物质文化遗产研究者看来,“原生态文化”即“真实文化”或/和“原初文化”,也可看作“真实且原初的文化”。(10)Sophia Labadi,UNESCO,Cultural Heritage,and Outstanding Universal Value:Value-Based Analyses of the World Heritage and Intangible Cultural Heritage Conventions,Plymouth,U.K:AltaMira Press,2013,PP.113-115.据此,“原生态文化”的英语表述是original culture或authentic culture或authentic original culture。这一研究属于“非物质文化遗产+定义”的路径和表述方法,同时结合了语篇载体性。

两位非物质文化遗产学者认为,文化是可变的,通过人们对生活的适应,也借助于人们的创造性,文化已然“语境依赖”(context dependent)。然而长期以来,人们通常的观点是:“土著文化”或“世居文化”(indigenous culture)具有异域特征,是一成不变的。(11)Amanda Kearney &Gabrielle Kowalewski,“Refuting Timelessness:Emerging Relationships to Intangible Cultural Heritage for Younger Indigenous Australians”,in Michelle L.Stefano and Peter Davis,eds.,The Routledge Companion to Intangible Cultural Heritage,London/New York:Routledge,2017,P.287.这个观点表明,所谓“原生态文化”可表述为“土著文化”或“世居文化”,这是基于社会学的“惯习”(habitus)观念所提出来的,英文表达是indigenous culture。该研究属于“非物质文化遗产+同义词或关联词连用”的路径和表述方法,结合了语篇载体性。

“文化遗产”(cultural heritage)经常提及,包括实践、表征、表达、知识、技能以及与之相连的工具、物体、文物、文化空间等。(12)Marilena Alivizatou,Intangible Heritage and the Museum:New Perspectives on Cultural Preservation,Walnut Creek,California:Left Coast Press,Inc.,2012,P.33.“文化遗产”涵盖物质文化和非物质文化两个方面,不能绝对分开。该思路属于“非物质文化遗产+定义”的路径和表述方法,同样没有离开语篇载体性,其突出点在于彰显联合国教科文组织《非物质文化遗产保护公约》的重要性,使用的是“机构话语”这种语篇,具有一定的权威性和公信度。

西方学者研究过中国西南少数民族文化。有学者认为,在中华人民共和国成立之前凉山彝族与外界接触较少,保留了自己的“原始文化状况”(primitive social conditions),体现了民族文化的“延续性”(continuity)。(13)Stevan Harrell,“The History of the History of the Yi”,in Stevan Harrel,Cultural Encounters on China’s Ethnic Frontiers,Seattle:The University of Washington Press,1995,P.77.部分学者在研究中国西南苗族时,借用了“生苗”(Raw Miao)、“熟苗”(Cooked Miao)两个术语,分别指“没有同化,保留较为原始风貌文化的苗族”和“与其他民族接触较多,原始风貌文化受到其他文化影响的苗族”。(14)Norma Diamond,,“Defining the Miao:Ming,Qing and Contemporary Views”,in Stevan Harrel,Cultural Encounters on China’s Ethnic Frontiers,Seattle:The University of Washington Press,1995,P.100.这两个研究的出发点是文化人类学,据其观点,“原生态文化”的英语表述可以是culture with primitive social conditions、raw culture。这类研究属于“少数民族文化研究或人类学、民族学研究+同义词或关联词连用”的路径和表述方法,结合了语篇载体性。突出点在于学者的田野调查为原生态文化的研究增添了信度和影响力。

美国人类学家马克·本德尔(Mark Bender)在中国苗族、彝族的研究方面成果卓著。在他看来,苗族古歌(epic)与“传统文化”(traditional culture)、“地方文化”(local culture)融为一体,《蝴蝶妈妈》(Butterfly Mother)是贵州苗族的“创世古歌”(creation epic),叙述了原始的苗族历史与文化。(15)Mark Bender,Butterfly Mother:Miao (Hmong) Creation Epics from Guizhou,China,Indianapolis:Hackett Publishing Company Inc.,2006,PP.xvi-xvii.从人类学家的角度看,“原生态文化”的英文可以表述为traditional culture、local culture,但应结合具体的语境,如“古歌”“史诗”等,否则不能体现“原生态文化”的风貌。马克·本德尔的研究属于“人类学、民族学研究+语篇载体性”的路径和表述方法,突出点是突显了中国少数民族文化的魅力和传承性。

根据前文,“原生态文化”的定义涉及文化、民族性、民族精神、传承与发展等诸多领域,这实际上是一种术语的界定。“术语”的形成是多个视角的体现,诸如语言学、逻辑、认知、传播学,因此具有多学科的特点。(16)M.Teresa Cabré,Terminology:Theory,Methods and Applications,Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins,1999,PP.25,116-117.依据此观点,我们可以考究“原生态文化”称呼的学科性质。通过文献梳理,可发现国外学者对“原生态文化”这一核心词的界定是从语篇整体观和局部观的结合着手的,以“原生态文化”为核心词的相关表述多体现在以下三个方面:(1)定义。界定文化的属性离不开文化本质、原生态状况。(2)同义词或关联词连用。同义词或关联词主要是为了说明文化的各方面之间的联系,也体现了文化的多重性、多元性。(3)语篇载体性。现代语言学之父索绪尔曾提出“能指”(signifier)和“所指”(signified)这对术语,前者指语言符号,后者则指客观或主观世界的物体、事件或现象,并认为符号和所指物体、事件或现象具有约定俗成的关联。认知语言学家则认为符号与所指存在相似性、基于体验的哲学特点等方面的联系。在认知语言学出现之前,大部分人认为符号与所指只是一种社会约定关系,现在很多人同意符号与所指存在隐性或显性的认知关系。“原生态文化”在符号层面由“原生态”“文化”两个符号(即“能指”)构成,前者与自然相关,后者与社会相关。两个符号的“所指”意味着自然与社会的和谐,是一种总和、综合、一体化的关系,体现的是“1+1≥2”的关系,表明了该词意义的社会约定性。从认知的角度看,“原生态文化”是一个隐喻(metaphor),体现了基于认知、经验的特点。人们在个人经验的基础上,得出了关于“原生态文化”的特点,这里有两个“输入空间”(input space):“原生态”“文化”,其各自的特点(自然性、社会性)融合在一起,构成了复合空间或“类属空间”(generic space),即“原生态文化”,体现了既是两个输入空间特点的“并置”(juxtaposition),也是两个空间的“共生”(symbiosis)。有了两个输入空间组合的类属空间,人们的认知不再只局限于“自然”或“社会”,而是综合考虑其“共生”“共享”“共治”的关系。

语篇或话语的七大特征非常重要,是建构交际的手段,即衔接、连贯、目的性、可接受性、信息性、情景性、篇际性。(17)Robert De Beaugrande &Wolfgang U.Dressler,Introduction to Text Linguistics,London:Longman,1981,PP.i—v.依据“目的中心论”“读者中心论”“话语建构论”等观点,以“原生态文化”为核心词的英语表述可在话语中通过以下方式加以体现:

(1)词汇层面:同义词、近义词、反义词、上下义关系词、部分与整体关系词;相关修饰语(名词、形容词、副词等);

(2)句子层面:简单句、并列句、复杂句;

(3)修辞层面:定义、定义+细节解析、举例、对比、隐喻等;

(4)信息分布层面:演绎(总体信息+细节信息)、归纳(细节信息+总体信息)

具体到通过英语表述汉语的“原生态文化”,还必须增加“信息对应原则”:源语文本(即原文,汉语文本)与目标语文本(即译入语文本,英语文本)信息量相等、不等(或多或少)。信息量的增减与读者信息差(information gap)有关:译者认为目标语读者理解(即话语的七大特征之体现)上有问题,就必须调整信息量的输入,以便在话语中较为准确、充分地表达源语文本的“原生态文化”信息。语境包含三个层面:语义、概念系统、互动系统。(18)Jörg Meibauer,“What is a context? Theoretical and empirical evidence”,in Rita Finkbeiner,Jörg Meibauer &Petra B.Schumacher,eds.,What is a Context? Linguistic Approaches and Challenges,Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins,2012,PP.9-32.在提供中国文化的“原生态文化”英语表述时,应该充分发挥语境层面的协力作用(synergy),形成术语、描述、举例或说明、评价、注释等话语手段综合使用的局面,将话语的意识形态(目的性)、对话性(可接受性、信息性、情景性、篇际性)、语言流畅性(衔接、连贯)发挥得淋漓尽致。

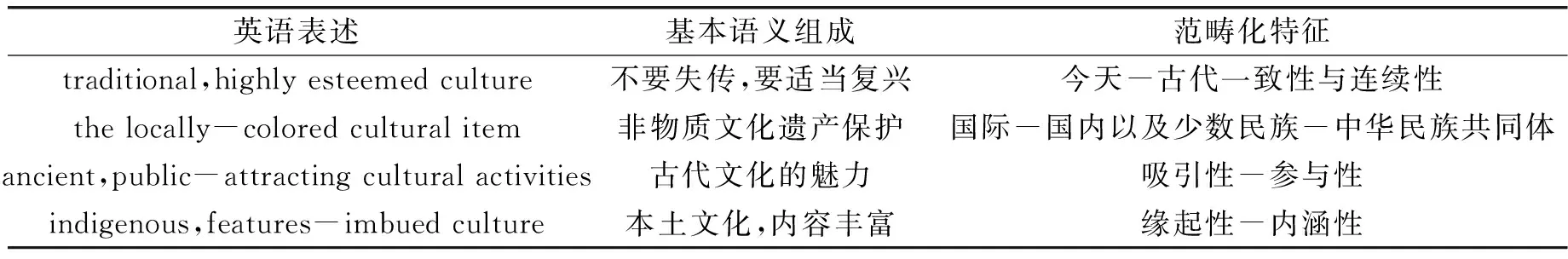

通过对国外学者原生态文化的研究文献回顾,我们对“原生态文化”这一核心词的英文表述与含义进行了梳理(见表1)。

表1 “原生态文化”英语表述方式、表征路径与文化含义

从表1我们可以发现,“原生态文化”的英语表述呈现了术语多样化、学科多样性、路径综合性和多元性、含义丰富和针对性强的特点。术语的建立需参照三类材料:(1)参考文献(reference works),介绍某研究领域的方方面面信息;(2)具体的文件或档案(documents),即从事具体研究的基本文献;(3)支撑材料,即促进研究项目完成所需的其他材料。(19)M.Teresa Cabré,Terminology:Theory,Methods and Applications,Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins,1999,P.25,116-117.要对以“原生态文化”为核心词的话语进行建构,离不开术语,术语的内涵体现需要“支撑材料”,术语界定、相关解析、信息推进手段等元素需充分结合。

二、中国原生态文化的对外话语构建模式

通过国内外研究的文献梳理,我们发现,原生态文化涉及的面广、体现的方式多样、内涵丰富。中国原生态文化的对外话语构建(以英文载体为例)是一个语言学命题,在语言形式上,可考虑以下四点:(1)词语、句法、篇章层面的表述要点;(2)文本与副文本的结合使用;(3)语篇评价系统的运用;(4)国际话语模式模仿与创新。这四种形式可以结合使用,也可突显其中的一种形式。从词语、句法、篇章层面来看,在对“原生态文化”的英语表述进行研究时,可按顺序遵循下面的路线:

(1)确定关键词如“文化”(culture)、“传统”(tradition)、“遗产”(heritage)、“地方”(local),将词语、句法、篇章有机地糅合在一起。

(2)在表述上突出层次性,说明原生态文化的具体内容、文化场合、时空特征等。

(3)通过符号标记(如划线、黑体等强调方式)体现重要内容。

(一)语篇构建的认知范畴化模式

这一模式注重认知范畴化在原生态文化对外话语构建中的作用,充分发挥认知范畴的“知识构建”“话语主体者构建”以及“层级构建”的协同作用。

如例1(20)谭红春:《关于少数民族非物质文化遗产保护实践的反思——以中国瑶族盘王节为例》,《广西民族研究》2009年第2期。:

那些表面上看来或者声称是古老的“传统”,其实起源的时间往往是相当晚的,而且有的甚至是“被发明的传统”。“中国瑶族盘王节”正是这样一个被发明、建构和确认的“传统”。盘王节是瑶族人民纪念其始祖盘王(盘瓠)的盛大节日。瑶族是一个多支系的民族,本无全民族统一的节日。1984年8月,各地瑶族代表汇集广西南宁,共同商讨全民族统一的节日事宜,大家一致赞成以“勉”支系的祭祀节日跳盘王(或称为盘王)为基础,加以发展成为盘王节,并确定每年阴历十月十六日(盘王诞日)举行。1985年阴历十月十六日,全国各地的瑶族代表和民间艺人云集广西南宁,以联欢会的方式,欢度瑶族有史以来第一次全民族的盛大节日——盘王节。1988年12月,费孝通考察南岭地区,提出建立南岭地区经济开发区的构想,引起反响。1990年由广西瑶学会发起,贺县(现八步区)举办了南岭地区瑶族代表联席会议,会议提出由各县市轮流坐庄,每两年举办一次盘王节。

例1说明了瑶族盘王节的起源。瑶族对盘王的记忆、敬拜毋庸置疑,但该节日的举行确实是20世纪80年代才开始的。其成功的创造归功于民族的共识、艺术的表现、民众的参与,与政府的支持也密不可分。在用英语表达瑶族的“原生态文化”盘王节时,不可忽略这些重要内容。瑶族“原生态文化”盘王节的英语表述要体现篇章的层次性,还需参照我国政府对民族文化保护与传承的重视性(如设立国家级、省级非物质文化遗产保护项目),体现“文化自信”和“文化软实力”。如:

The Yao people are a minority ethnicity in south China.Their deep respect for their ancestors and strong desire of restoring long-lost tradition of honoring their founding father "Pan Hu" were echoed in time by the public,artists and particularly the Chinese government emphasizing "ourtraditional,highly-esteemed cultureshould not be discontinued but revived properly".The year 2006 witnessed the inclusionthe locally-colored cultural item"King Pan’s Day" on the list of national intangible cultural heritage,which was a monumental event in the Yao people’s history of inheriting theirancient,public-attracting cultural activities.As of now,the Yao people regularly celebrate their highly-rated Founding Father Memorial Day on lunar October 16 every year,when the well-dressed performers sing and dance in memory of their ancestors.It is also a grand occasion for other Chinese people,far and near,as well as international friends,to enjoy and taste the essence of such anindigenous,features-imbued culture.

在例1中,“原生态文化”的英语表述是traditional,highly esteemed culture、the locally-colored cultural item、ancient,public-attracting cultural activities和indigenous,features-imbued culture。相关的“原生态文化”利益相关者(stakeholder)为瑶族民众、艺术家、中国政府、中国各民族、国际友人等;之所以将“盘王节”称为“原生态文化”,因为历史性(尊重祖先)、文化性(知名度高)、吸引性(公众吸引力大);之所以加以宣传、弘扬,因为具有非物质文化遗产保护的价值。可见,译文(目标语文本)和原文(源语文本)在信息量方面是不对等的。从认知语言学的角度来看,这样的对外话语构建反映了“上义层”(superordinate level)、“基本层”(basic level)、“下义层”(subordinate level)三个语义层,三个层次相互作用,构成了“盘王节”这一原生态文化的范畴化(conceptualization)。在这里,“上义层”为“盘王节”的原生态文化意义,“基本层”为“盘王节”的利益相关者、当今的角色或地位,“下义层”为“盘王节”的表现形式。表2展现的是“盘王节”原生态文化对外话语构建的认知体系,由语言表述、语义构成、范畴化三个元素组成:

表2 瑶族“盘王节”原生态文化的对外话语构建认知体系

通过这样的话语构建,我们不再为“原生态文化”的英语表述用词单一而烦恼。话语体系是传达“原生态文化”具体内容、特征、作用的更为有效的路径。表述因话语而生,意义因话语而丰富。基于语篇认知的“原生态文化”话语体系只需做到目标语(译入语)文本(语篇)和源语(原文)文本(语篇)的功能等值即可,译者可以发挥主体性,通过内容修饰、顺序调整、评价性表述等语言手段向目标语读者展现中华文化的多样性、历史悠久性等。

(二)译者阐述的副文本模式

在翻译研究中,副文本(paratext)是个重要的术语,包括正文之外的扉页、后记、作者简介、插图、学者评价、引言、注释、附录、参考文献等。在对外话语构建过程中,副文本发挥着重要的作用。在探讨科幻小说英译本副文本话语元素时,学者们认为副文本元素可参与小说形态格局的建构,有助于英译本在西方世界的传播、流通和接受,提升英译本的文学价值,实现对英译论文本外的操控。(21)赵燕、吴赟:《刘慈欣科幻小说英译本副文本话语元素探微》,《外语学刊》2022年第6期。副文本在文学翻译中具有互文显化建构和文学记忆再生的作用。(22)刘晓晖、朱源:《汉学家韩南翻译的互文显化建构与文学记忆再生——基于十部译本副文本的研究》,《外语研究》2022年第6期。深度翻译是副文本的具体体现,有助于中国特色表达的对外译介。在新闻媒体报道的翻译中,副文本有助于译者对主题、事件等进行重新设计框架(re-framing),这些副文本手段包括标题、附有文字说明的图片(images with captions)、文内章节标题、引言等。(23)Hadeel Smadi,Mohammed Obeidat &Ahmad S Haider,Paratextual (re)Framing of Media Coverage of Christchurch Mosque Shootings:A Translation-Oriented Study,Cogent Social Sciences,vol.8,no.1,2022.据此,中外学者的观点说明,副文本的使用是译者主体性的彰显,在中国原生态文化的对外话语构建特别是“讲好中国故事”过程中可发挥重要的作用。如例2。

例2:侗族大歌(24)贵州省民族事务委员会编著:《贵州少数民族传统文化辞典》,贵阳:贵州教育出版社,2011年,第138—139页。

侗族大歌是侗族民间合唱歌曲,流传于黔东南苗族侗族自治州广大侗族地区,是大型之歌的意思,又含有古老之意,是侗歌中的精粹。最可贵的是在集体性的歌唱中产生了多声部来表现内容的手法,是我国目前所发现的一种最完善的民间合唱形式。属支声复调音乐范畴,应用领唱与众唱相结合的形式,分高低声两部。大歌内容广泛丰富,语言精练生动,韵律严谨讲究,具有很高文学水平。内容可分为四类:以抒发男女相互爱慕之情为主的抒情大歌,以展示故事情节、人物对话为主的叙事大歌,以劝教诫世为主的伦理大歌和以展示音乐曲调为主的声音大歌。其中抒情大歌是大歌的主体。抒情大歌常冠以流行地区的地名,如小黄之歌、三龙之歌。叙事大歌常冠以人名,如《金汉之歌》《榴美之歌》。伦理大歌常冠以每一类人物的通称,如《父母歌》《单身歌》。声音大歌常冠以昆虫鸟兽或季节时令的名称,如《青蛙之歌》《三月歌》。前三类大歌也可以用琵琶歌的形式演唱,声音之歌只能用大歌演唱。大歌由训练有素的歌班来演唱。正式演唱的场面比较隆重。通常在外寨的歌班来访时,由主寨歌班邀请对方夜间进鼓楼演唱。男性歌班由女性歌班接待,女性歌班由男性歌班接待,同性歌班习惯上是不互相邀请的。演唱也有一定的程序,先由主寨歌班唱《迎客歌》,客寨歌班回唱《赞鼓楼》,然后进行对唱。往往通宵达旦,唱至次日黎明方散。

西方读者对中华优秀传统文化了解甚少。作为译者,我们有必要对政治、民族、日常生活文化的点点滴滴做些介绍。为了不影响主文本的信息流畅性,相关的补充知识可通过副文本的方式加以提供。这些注释甚至图片与正文相辅相成,构成一个有机整体。英文文本(目标语文本)和汉语文本(源语文本)在信息上不可能保持数量或形式上的完全对等。参考译文如下:

Dong’s Grand Song or Big Song1(Dongzu Dage)

It is an elite folk chorus of the Dong people,called ka lau or ka mak in the Dong language meaning “big-scale” and “ancient”,popular in the Dong areas of Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture of Guizhou Province2.The most impressive feature of the chorus is the multi-voice expression in collective singing,and as such it is the best folk chorus so far found in China.In terms of music,it is a polyphony combining leading and mass singing,including high-pitch and low-pitch singing.The contents of the songs are rich,together with concise and vivid language,strictly-arranged music and high literary value.In terms of contents,the Dong’s Grand Song is divided into four types,i.e.the lyrics that mainly show affections for the opposite sex,the epics that mainly display stories and dialogues between characters,the ethics that admonish the public,and the vocal songs that mainly reveal musical notes.Of the four types,the lyrics are ranked No.1 in number.The lyrics are normally named after the places where they are popular,such as “Songs of Xiaohuang” and “Songs of Sanlong”.The epics are usually named after humans,such as “Song of Jinhan” and “Song of Liumei”.The ethics are frequently named after a type of role,such as “Song of Parents” and “Song of Single Man”.The vocal songs are mostly named after insects,birds or seasons,such as “Song of Frog” and “Song of March”.The first three types may be performed by means of Pipa (a traditional Chinese musical instrument3and singing while the fourth type can only conducted through singing.As a rule the Grand Song is sung by a well-trained group.The formal singing looks solemn4When an external singing group visits,the host village’s singing group would invite it to sing in the Drum Tower at night.The guest male singing group stays with the host female singing group,and the guest female singing group stays with the host male singing group.This means that the same-sex singing group tends not to invite each other for singing together.The singing goes according to the procedures as required.The host village’s singing group would sing “Song of Greeting Guests”,and the guest village’s singing group would sing “Song Praising the Drum Tower”,followed by duets.The performance may last all the night until daybreak when the actors and actresses leave for the trip back home.

Notes:1) known as “Dongzu Dage” in Chinese Putonghua or ka lau or ka mak in the Dong language.

2) Guizhou Province is a multiethnic land.The Chinese government respects the minority people’s self-ruling right in many aspects,and autonomous prefecture or county is an embodiment of right of governance enjoyed by the local people while living under the wise leadership of the Communist Party of China and harmoniously with the other peoples including the Han people (majority ethnicity in China).

3) Actually in China people of different ethnicities have much in common in living and work,and musical instrument is just one of the many tokens of interethnic harmony.

中粮宁夏年产2万t葡萄酒及配套种植基地项目所在的永宁县贺兰山东麓地区是农业部 《特色农产品区域布局规划 (2006—2015年)》中全国特色葡萄种植区域。该项目也是 《宁夏优势特色农产品区域布局及发展规划》和《自治区人民政府关于加快宁夏葡萄产业发展的实施意见》中要求把贺兰山东麓地区建成品牌带动能力强、有较大影响力的全国优质酿酒葡萄生产、加工和鲜食葡生产基地。

4) The formal setting for Dong’s Grand Song is the square before the Drum Tower,a public site of entertainment performance and other collective activities.

(三)信息层级推进的译者态度介入模式

在构建中国原生态文化的对外话语体系时,我们不妨模仿国际学者的原生态文化研究之宣传的做法,这有利于译者的介入,体现态度、立场等评价因素。借助国外学者对泰国北部苗族的研究(25)Maren Tomforde,The Hmong Mountains:Cultural Spatiality of the Hmong in Northern Thailand,Berlin:LIT Verlag,2006,PP.132-133.,我们可以发现“原生态文化”英语表述及含义的多样性、丰富性与关联性:

例3:

In "Migrants of the Mountains:TheCultural Ecologyof the Blue Miao (Hmong Njua) in Thailand" William Geddes develops an analogy of the Hmong as a socially cohesive species of birds...

Although the origins of the Hmong remain a matter of debate,there is today nearly universal agreement that Hmong originated in China,a theory that is supported by evidence from a wide variety of traditional Hmong oral lore and sung poetry...The shamanic practice of spiritually sending off the deceased to guide them to a final,ancestral resting place in China also supports this theory of origin...Some scholars even believe the Hmong are the "aboriginal Chinese,basing their argument on documents that mention Miao as one of theindigenous peoplesof ancient,pre-feudal China...

在例3中,cultural ecology(文化生态)、aboriginal Chinese(土著中国人)、indigenous peoples(原住民)三个表达直接与“原生态文化”有关。据此,“原生态文化”的英语表述可以是cultural ecology、aboriginal culture或者indigenous culture,在说明其特征是可以与socially cohesive(社会凝聚力)、traditional oral lore and sung poetry(传统口述和古歌)、shamanistic practice(巫师表演)、ancestral resting place(祖先安息之地)等相关联。通过语篇分析,我们发现“原生态文化”的作用主要体现在以下几个方面:一是古老性、传承性;二是精神层面的黏合作用;三是空间上具体性;四是表现形式的具象性、民俗性。有了这样的认知,我们不妨说,“原生态文化”的英语表述可以通过“词汇网络”(lexical network)、“信息互补”(information complementation)、“篇章组织”(text organization)的方式来加以呈现。

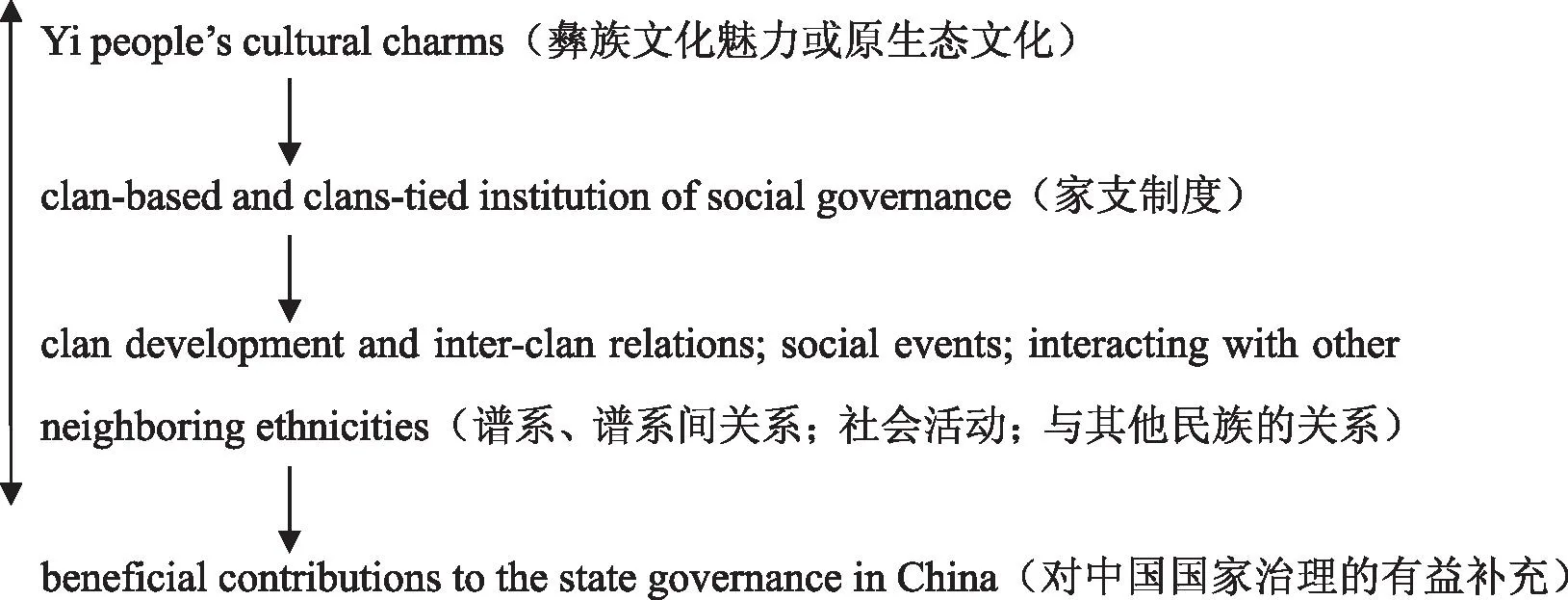

例4研究的是彝族的家支制度,反映了彝族社会组织的原生态性(26)王祥兵、张学立:《彝族传统制度文化及其影响研究》,《贵州民族研究》2017年第5期。,是彝族原生态民族文化的重要体现:

例4:彝族家支制度

第一,我们可以在例4的内容上进行解读。在例4中,构成彝族原生态文化的几个部分为:(1)基础社会制度—家支制度;(2)家支制度的组成部分或发挥作用的领域—谱系、议事、习惯法;(3)家支制度的中华文化传承点——尊老爱幼美德、婚姻与社会关系的维系、社会事务的处理;(4)家支制度的正面评价——维系社会的稳定、促进社区和谐、历史与现在和未来的赓续。

第二,我们可以对例4的重要概念进行梳理:(1)家支制度:家族与基于家族的社区社会治理制度;(2)家支制度的原生态性:历史传承、反映中华美德、对国家法的有益补充;(3)家支制度的可操作性:具体活动具有推动社会和谐、增强社会归属感的作用,可通过日常的社区管理、人际关系把握等加以体现。

第三,分析重要概念的英文表述:(1)家支制度:clan-based and clans-tied institution;(2)原生态性:the Yi people’s traditional culture and its embodiments, the Yi people’s hereditary culture,the Yi people’s social governance culture;(3)社会和谐:social harmony,social cohesiveness,social unity。

第四,分析如何在英文语篇中组织信息(按先后顺序):(1)彝族原生态文化——社会治理文化,即家支制度;(2)彝族家支制度的组成部分或所发挥的作用;(3)彝族家支制度的社会地位和历史意义,即正面评价。按照生态语言学家Stibbe(27)Arran Stibbe,Ecolinguistics:Language,Ecology and the Stories We Live by,Oxon and New York:Routledge,2015,PP.11-12.的观点,正面的语篇应该考虑“生态哲学”(ecosophy),即语篇的信息组织反映了人们运用何种模式、规则、假设和优先价值观去考虑事件状况。生态语言学家关注的是如何从正面生态角度推动语篇的建构,助力和谐社会的发展。这一思想与“原生态文化”的话语体系建构有密切的关系。

通过上面四个步骤的语篇认知分析,我们可以对彝族原生态文化(家支制度)进行英文表述,该表述基于语篇而非单个词语,参考译文如下:

The Yi people’s cultural charmscan be revealed through their traditional culture,i.e.clan-based and clans-tied institution of social governance,which is a social organization embodying their traditional notion of maintaining social harmony and promoting a strong sense of community belonging.This hereditary culture has long been playing a significant role in recordingclan development and inter-clan relations,discussions and arbitrations ofsocial eventsaccording to the Chinese virtues of respect,filial piety kindness and things alike,andinteracting with other neighboring ethnicities.As this social institution is increasingly acknowledged by the Yi people and other Chinese people including Han,its traditional advantages are likewise regarded asbeneficial contributions to the state governance in China.

划线部分是“原生态文化”的重要表述词语。上述英文文本对于“彝族原生态文化”的表述可以通过词汇链加以展示:

图1中的箭头方向表明上下义的认知关系,而双箭头则说明词汇的上下义关系的互补,也说明要认识彝族原生态文化,必须同时借助演绎、归纳两种方法。彝族的“原生态文化”可通过制度文化加以体现,制度文化是中华民族的宝贵遗产。彝族的制度文化既体现了彝族的社会发展规律,也说明了彝族注重与中华民族其他成员的互动方式,是构建中华民族共同体不可或缺的成分。这种“总体信息+具体信息+评价”的信息推进模式有利于揭示彝族原生态文化的本质。本话语的构建遵循语步(generic step)、信息推进、信息递归等原则,这是中国对外话语建构的一个重要模式。

图1 彝族“原生态文化”英语语篇词汇链

(四)翻译叙事模式

原生态文化涉及的不仅仅是民俗、节日、建筑等,也涉及人物。在历史上,贵州出现了许多拥护国家统一、主张民族和谐的少数民族代表,翻译叙事模式有助于构建这方面的原生态文化的对外话语。要实现翻译叙事路径,需要两个具体工具:叙事类型(narrative typology)以及相关叙事特征。叙事类型包括4类:个人叙事(personal narrative)、公共叙事(public narrative)、概念或学科叙事(conceptual or disciplinary narrative)、元叙事(meta narrative)。个人叙事是关于我们在世界中所处位置、个人经历的故事,可自我叙述也可向他人讲述。公共叙事是群体或社区共享的故事。概念或学科叙事是学术或专业叙事,用以解析研究对象。元叙事是具有较为深远地域意义、历史跨度较大的叙事,具有高度的抽象性,如民族主义、启蒙主义、资本主义与共产主义、社会进步、全球化,等等,可看作“我们时代的史诗戏剧”(epic drama of our time)。在翻译实践中,个人叙事与公共叙事经常交互在一起,互相影响,具有辩证统一的关系。出于不同的个人或机构、社会目的,有时译者更突出公共叙事,有时则更突出个人叙事。(28)肖唐金、肖志鹏:《叙事视角下的中国少数民族文化宣传汉译英:理论与实践》,《贵州民族大学学报(哲学社会科学版)》2019年第4期。在贵州民族传奇人物的翻译叙事过程中,可采取加注式翻译叙事模式或操纵性翻译叙事模式,围绕个人叙事、公共叙事、元叙事展开翻译任务。在加注式翻译叙事模式中,译文复制了原文的个人、公共叙事,在某些文化负载词译文上加注,让西方读者更好地了解中国的民族文化。源语文本作者、目标语文本作者(译者)是“加注式翻译叙事模式”的中心,在跨文化交际过程中,目标语文本作者(译者)作用最为突出。“加注式翻译叙事模式”注重译者的作用,但总体上对源语文本修改幅度有限,基本遵循了奈达的“功能等值”或“动态等值”模式。与“加注式翻译叙事模式”相比较而言,“操纵性叙事翻译模式”突显的是元叙事,所谓的公共叙事、个人叙事的采用、所占比例皆围绕元叙事而展开。在操纵性翻译叙事模式中,译者不光对文化负载词加以处理,在信息排列组合、信息量增减等方面皆有主动权。如例5:

例5:奢香夫人

奢香夫人(1358年—1396年),彝族名舍兹,又名朴娄奢恒。元末明初人,中国古代杰出的彝族女政治家,是中国历史上为维护地方民族团结和国家统一建立了丰功伟绩的巾帼英雄。元朝至正十八年(公元1358年)奢香出生于四川永宁,系四川永宁宣抚司、彝族恒部扯勒君亨奢氏之女,彝族土司、贵州宣慰使陇赞·蔼翠之妻,婚后常辅佐丈夫处理政事。1381年(明洪武十四年),蔼翠病逝,因儿子年幼,年仅23岁的奢香承担起重任,摄理了贵州宣慰使一职。奢香摄理贵州宣慰使职后,筑道路、设驿站,沟通了内地与西南边陲的交通,巩固了边疆政权,促进了水西及贵州社会经济文化的发展。1396年(明洪武二十九年),奢香夫人病逝,时年三十八岁。

奢香夫人是彝族著名女政治家,作为一个民族头人,在国家加强西南地区统治的形势下,为贵州建省创造了必要条件,客观上维护和促进了祖国统一。交通条件的改善,促进了水西地区的经济发展和文化交流,巩固了西南边疆,促进了各民族的团结。她改良本民族文化、学习汉文化的举措,促进了彝族地区经济文化的发展。

奢香夫人的事迹在中国历史上闻名遐迩,而西方读者对其却不了解。要突显这位彝族女中豪杰的历史丰功伟绩,加注式翻译成为译者态度表达、立场呈现的重要手段,这有利于引导西方读者掌握奢香夫人的个人和社会形象以及历史贡献。下面的参考译文划线的黑体部分突显了译者的“声音”,开头和结尾都是对奢香夫人的高度评价,heroine、major contributions等是褒义词,是对她的正面形象树立的重要语言表述。从信息量来看,原文和译文在信息顺序、信息组成等方面并不对等。从信息推进模式来看,译文的结尾对奢香夫人的评价突出了汉族、彝族亲如一家人的情感,这是对原文的浓缩提炼。这说明,在对外话语构建过程中,译者可以充分承担文化“中介者”(mediator)、沟通“桥梁”(bridge)和友谊“使者”(ambassador)的三重角色。参考译文如下:

Madame Shexiang is a heroine of Yi people.She is called in other Yi names as well.Historic documents record she was born into a Yi lord’s family in Yongning of Sichuan in 1358 of late Yuan Dynasty.Her father,a local Yi chief,had much contact with Yi Tusi(local chieftain)of Guizhou who acted as Xuanwei (Prefecture) Governor in Yi regions,northwest Guizhou.Through political and personal ties Shexiang was married to Longzan Gecui,the then Yi Xuanwei Governor-cum-Tusi.She was not satisfied with well-off life at home only.Instead,she devoted much of her time to helping her husband in administrative affairs.Her husband died in 1381 of Ming Dynasty while their son was still young.Shexiang,23 years old then,assumed the responsibility of helping her son deal with administrative affairs(the Yi Tusi leadership was inherited in feudal times).She did many practical beneficial jobs,for instance,road construction,post station development along roads,and economic development in Yi regions (called Shuixi regions or regions to the west of Yachi River).Unfortunately she passed away at 38 in 1396 of Ming Dynasty,so young an age for a distinguished female politician.

Her major contributions to politics and social and economic development were recorded in history.First,as a famous female Yi leader,she strengthened the solidarity between minority regions and central government and maintained national unity.Second,she improved transport conditions in Yi regions,promoted economic and social ties between minority and Han people,and enhanced interethnic unity.Third,she advocated mutual learning between Yi and Han cultures,conducive to the concerted economic and social development of Yi and Han areas.Shexiang was a Yi leader who had a strong notion of nation.She regarded Yi people as members of the Chinese nation.Thus,she advocated unity rather than secession,leading the Yi people to accept the ruling of Ming Dynasty.Under her influence,the other Yi regions in Sichuan also chose to live and work under the Ming Dynasty administration.Many historians say she was much affected by Confucian or Mencius ideologies and thus had a predilection of Han culture or ruling.Yet,it could be merely because of her love of the Chinese nation as a whole that she was willing to lead her people under the rule of Han feudal society.In her mind and heart,Han and Yi are brothers and sisters rather than masters and servants.

依据系统功能语言学的语篇信息格律要求,在语篇或文本的开始阶段的信息导入可视为宏观主位(即已知信息)。在此基础上,接下来的每个阶段所提供的信息都会构成一个新信息(述位)。在语篇末尾的评价性信息可视为“蒸馏式”信息,是宏观述位(即新信息)。(29)肖唐金:《英语语篇信息分布的格律:成因及应用》,《外语教学》2006年第4期。在上述文本(例5)的英语文本构建过程中,通过奢香夫人的历史功绩(heroine of the Yi people“彝族女性英雄人物”)(文本的开始),到中间阶段的政治、社会和经济方面的贡献(major contributions to politics and social and economic development),这是她的历史功绩的具体体现,是文本信息的“峰值”(peak value),最后在结尾阶段提出奢香夫人的民族团结、汉族彝族一家亲的思想观念,这既是对她的人生评价,也是译者巧妙操作的结果(对原文的信息进行深化、提升,是翻译“改写”方法的表征)。评价手段的运用,有利于体现译者主体性,是译者主动介入文本构建的表现。在中国原生态文化的对外话语构建过程中,译者的认知最高境界始终是国家和民族责任,最佳的传播目标就是将中华历史上的优秀文化代表以最能代表社会和历史贡献的方式推介给其他文化的读者,最终的目的是实现中华文化与世界其他文化的“对话”,真正把中国故事讲好。

三、结语

论文探讨了“原生态文化”的定义,从多学科的视角探究了它的本义。通过相关事例提出了在我国原生态文化的对外传播语境下的对外话语模式。原生态文化内涵表现在以下方面:原生态文化的类型丰富,本地性、民族性、国家性多重属性的统一,传承性与发展性的有机协调等。我国的原生态文化对外话语构建可以按照语篇构建的认知范畴化模式、译者阐述的副文本模式、信息层级推进的译者态度介入模式、翻译叙事模式四种模式展开。语境、话语、译者、源语文化和文本、目标语文化和文本等是构建中国原生态文化的对外话语的关键因素,这是“讲好中国故事”的关键所在。要把握国际传播领域移动化、社交化、可视化的趋势,在构建对外传播话语体系上下功夫,在乐于接受和易于理解上下功夫,让更多国外受众听得懂或看得懂、听得进或看得进、听得明白或看得明白,不断提升对外传播效果。(30)党建网微平台:《讲好中国故事,习近平这些话意蕴深远》,http://www.dangjian.cn/,2021-05-31,2023-10-10。上述四种模式可应用到我国文化走出去的其他情形之中,或为后者提供借鉴。