宋代士人阶层向下流动原因考论

李夏豪,徐 红

(湖南科技大学 人文学院,湖南 湘潭 411201)

中国传统社会以农业水利为基础、儒家意识形态为引导,社会阶级、阶层相对凝固封闭,流动程度相对较小,这一状况发展到宋代有了显著的变化。此前有学者认为,唐宋之际中国历史上产生了重大变革,无论在政治、经济还是文化层面上均产生了不同程度的影响,使宋代在诸多方面与唐代及以前的社会风貌大异其趣。且不论这种变化的程度是否被夸大,能否称之为“变革”,单就社会流动层面尤其是社会的纵向流动层面而言,宋代社会打破了魏晋以来相对凝滞的社会结构,其变化无疑是明显的。社会学理论认为,社会分层体系的开放性与封闭性是由社会中发生流动的速率所决定的,一个社会中发生的流动率越高,说明该社会的开放程度越高[1]。社会流动会引起社会结构的变化,大多数人流动的方向和频率反映着社会变迁的方向。因此,社会流动被人们看作是社会变迁的指示器,是社会选择的一种途径。美国学者Pitirim A.Sorokin最早提出“社会流动”的概念,他将其定义为“个人或社会事物,或社会价值(任何由人力创造或改造的东西)从这一社会地位到别一社会地位的任何转移”[2]。此外,他还将社会流动细化为水平流动与纵向流动。其中,社会纵向(垂直)流动中的向上流动往往被视为社会变迁的风向标,一个社会能够创造更多的向上流动的机会,是社会充满活力的象征,是社会进步的表现[2]。其后,柯睿格1947年发表于《哈佛亚洲研究》的《帝制时代中国科举考试中的家庭出身与个人才能》一文,通过对《绍兴十八年同年小录》与《宝祐四年登科录》中的进士家庭背景数据进行统计分析得出,科考是促进社会向上流动的重要因素,率先运用社会学中的“社会流动”概念来研究宋代科举社会,由此为研究中国传统科举社会打开新路径。近来,不少学者已在宋代社会流动这一领域取得了较为丰硕的成果,但多以考察宋代社会的向上流动为主,涉及向下流动,尤其是士人阶层向下流动的原因部分有待进一步挖掘。鉴于此,本文试在考察宋代社会流动的基础上,进一步探究宋代士人阶层向下流动的原因、士人的心理活动等,分析造成这种社会性表象背后的成因及导致的结构性变迁等因素,希冀丰富宋代士人阶层社会流动的历史图景。

一、士人阶层向下流动的社会背景

入宋以来社会风向的变化使得宋代社会的诸多特点较唐末以来大为不同,种种因素混糅交织,共同构成了士人向下流动的助推器。

其一,贵族门第之衰落。用钱穆先生的话说,即“(门阀)大盛于东晋南北朝,至隋唐统一,科举制兴,始渐衰”[3]786。他认为门第衰落后的社会新形象包括三点:一是学术文化传播更广泛,二是政治权解放更普遍,三是社会阶级更消融。其所描述的“真真的白衣公卿,成为常事”,“农家子弟可以一跃而为士大夫”,即是社会向上流动的情形,而“士大夫的子弟,亦可失其先业而降为庶民”乃是向下流动的表述,较为真实地反映了宋代社会的纵向流动境况[3]787。此观点也被其后的研究者基本证实,如孙国栋依据唐宋史料,通过分析门第破坏原因、比较晚唐及至北宋的社会人物出身状况,认为北宋社会实际上是以凭借科举上进的寒门士子为中坚力量,与唐代以贵族高门为社会中坚的状况迥然不同[4]。日本学者内藤湖南也认为唐宋政治上的差别在于“贵族政治的式微和君主独裁的出现”[5]。

其二,宋廷“崇文”的方针。赵匡胤建宋,本自军班行伍出身却懂得“攻守易势易术”之道,他深知武将势力过大对政局的影响,因而建宋之初即采取“崇文抑武”的政策。一方面担心自己“黄袍加身”的历史会重演,对武将多采取抑制防范措施,领军大将常被夺兵权后出任地方节度使,如建隆二年(961),身为太祖义社兄弟之一的石守信被移为天平军节度使,虽“兼侍卫都指挥使如故,其实兵权不在也”[6]50。殿前都指挥使王审琦、都虞侯张令铎等皆受到不同程度的降职任免。自建隆三年始,又渐次“稍夺”节度使之权,先后剥夺节度使管辖地方各项权力,使节度使成为与知州、刺史在职权上没有本质区别的州级行政长官,不再构成对中央的威胁。另一方面,宋太祖自立国始就相当重视文教,有意提高读书人地位。乾德四年(966)在与窦仪的谈话中曾明言,“宰相须用读书人”[6]171,此外还誓“不杀大臣及言事者”[7]11700。宋人也曾有“国家自艺祖开基,首以文德化天下”[8]17897的表述,因而太祖重文当属不刊之论。最高统治者对文士的重视,无疑有助于扭转唐末五代以来的社会风气,为宋代科举勃兴、士人阶层壮大创造了极为有利的条件。

其三,科举制度的成熟及其地位的提高。宋太祖着力提高科举地位,其原因本人已曾明言,建隆三年诏:“国家悬科取士,为官择人,既擢第于公朝,宁谢恩于私室?将惩薄俗。”[9]5285建隆四年又颁布诏书:“‘礼部贡举人,今后朝臣不得更发公荐,违者重置其罪。’故事,每岁知举,将赴贡闱,台阁近臣得公荐所知者。至是,禁止之。”[9]5285此外,还对年岁较大且长期落第的考生予以“特奏名”的恩典:“凡士贡于乡而屡绌于礼部,或廷试所不录者,积前后举数,参其年而差等之,遇亲策士则别籍其名以奏,径许附试,故曰特奏名。”[7]3609太祖不断完善科举制度,切断唐以来座主门生的关系,废除原先的“公荐”等措施,其目的即在于惩治私门以示公于天下,进而笼络寒门士子精英,打击唐中叶以来遗留的世家大族以巩固统治。继太祖之后的宋初诸位帝王皆力行“祖宗之法”,不断对科举考试制度进行完善,继而“锁院”“糊名”“誊录”等措施相继建立。此外,朝廷还逐渐扩大取士名额,据张希清先生统计,两宋通过科举取士计115 427人,平均每年361人,无论对比前朝还是以后的元明清,可以说“宋代科举取士之多,是空前绝后的”[10]。可见宋廷有意提高通过科举选拔的寒门地位,将科举取士视为仕进之正途。宋代科举制度的成熟与地位的提升,意味着朝廷将读书考试与功名利禄牢牢捆绑起来,通过科考选任的过程,旧有的门阀士族逐渐衰落,以科考出身的新的官僚士大夫阶层逐步成为社会中坚力量。

其四,士人阶层的崛起。宋代通过科举取士,削弱了门第家族血缘关系在统治阶层的垄断地位,扩大了寒门布衣入仕的机会。这使大批饱学之士通过科举跻身统治阶层行列,中央到地方各级行政机构的选任也多由经历过科举选拔的文彦之士充任,可以说宋代真正意义上建立起“皇权—士大夫”的政治体制。据陈义彦统计,《宋史》列传中的1 953人中,出身寒微而入仕者占比达55.12%[11]。此外,宋廷对士人阶层的态度也极为优容,文臣即使言辞激烈触怒皇帝,甚至犯了弥天大罪,其处罚也不过罢免流放,切实做到了太祖“不杀士大夫及上书言事者”的承诺。清人对此有赞:“自太祖勒不杀士大夫之誓以诏子孙,终宋之世,文臣无殴刀之辟。”[12]7大量寒族有识之士被吸纳进统治阶层队伍,很快也演变为新士族,继而逐渐产生士大夫阶层的群体意识,他们往往不将个人利益置于社会和阶层利益之前来考量,反表现出“遇事奋然感为”“仕以行道”[13]《石介传》的责任意识,“以天下为己任”[14]《本朝三》也被余英时先生用来概括宋代士大夫的基本特征,其与“士大夫在当时权力结构中的客观位置有密切的关系……他们已隐然以政治主体自待,所以才能如此毫不迟疑地把建立秩序的重任放在自己肩上”[15]6,恰能反映出士人阶层进入权力核心后主体意识的增强及其客观地位相较于前代的显著提升。

二、士人阶层向下流动的直接原因

士人阶层向下流动这一现象是由多种因素所致的,其中既有士人自身的抉择,亦有客观外部环境如考生数量激增、科举制度性弊端、社会风气变迁、思想转向等因素。可以说构成士人阶层向下流动的直接原因是多方面的,撮要论述如下。

(一)考生数量的激增

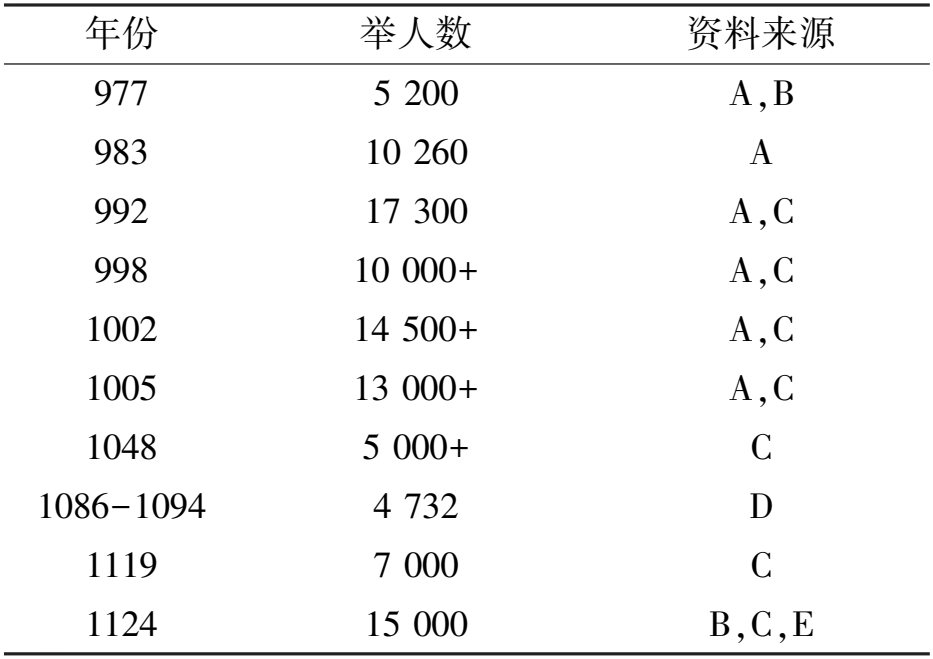

据张希清先生统计,宋代科举取士的人数是空前绝后的,平均每年361人,数倍于前后的朝代。从时间上看,参加科举的人数不断增长,以北宋参加礼部考试的举人数为例(见表1),宋初科举制度处于变动完善期,举人数逐渐增长,此后一段时期趋于稳定,这是由于考生人数的增多导致管理难度加大,不得不对参加礼部考试的举人数量进行限制,使考试易于管理。仁宗天圣七年(1029),参加京城秋试的考生人数已经“不下一二千人”,“旧制先引诸科三场,方试进士。缘五科三场以前人数尚多,每场分为五甲,计已半月”[9]5548。可见考生数量的增长已对管理造成了一定影响,考试需要花费近半月时间方能结束,为避免兴起争议,“诏分甲先试,委自主司相度,余如所请”[9]5548。因而英宗治平三年(1066)“……所有礼部奏名进士以三百人为额,明经、诸科不得过进士之数”[9]5548成为定制。

表1 参加礼部考试的举人数量

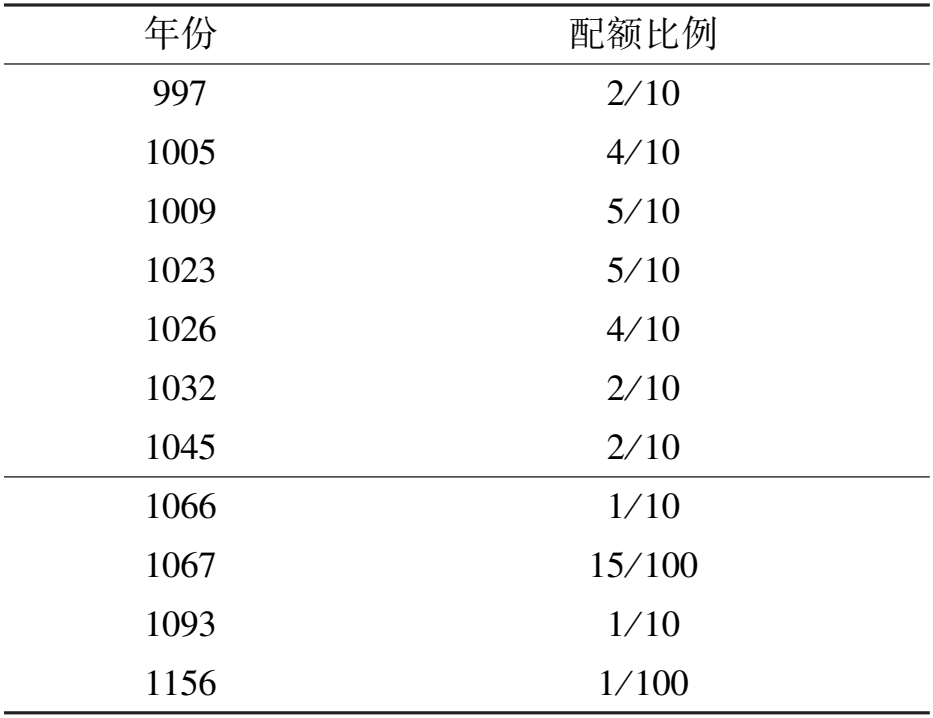

如果说参加礼部考试的举人数量变动不足以说明考生群体的激增,那么透过地方州试的配额比例可以侧面印证这一现象的客观存在(见表2)。

表2 州试法定配额比例

上表所示的州试配额比例基本呈现出随时间推移而递减的趋势,实际地方各州的配额变动基本不大,而州试比例的降低恰能说明考生数量的滋长。有学者统计,北宋中叶及以后全国范围内州试考生人数,在11世纪初期约为2万至3万,11世纪末12世纪初的1099年、1102年、1105年已达到7.9万人,而南宋时期的州试人数竟骤增至约40万人[16]55。以福州为例,北宋后期福州每次参加发解的考生不过3千至4千余,而60年后的淳熙年间(1174—1189),参加发解的考生数已超过原来的5倍,而解额仍保持绍兴二十六年(1156)的62名不变。此外,从南宋省试录取进士的比率也可窥见考生队伍的逐渐庞大,如高宗建炎元年(1127)诏:“以一十四人取一名,余分不及一十四人亦取一名。”[9]5325孝宗淳熙二年(1175)诏:“今来省试每一十六人取一名。”[9]5341由十四取一发展到十六取一,足见考生竞争的激烈程度与日俱增。考生数量的骤增所带来的系列影响也是显著的:其一,考生人数增长而相应的配额未见如考生数量那样大幅增长,众多考生为在科举考试这场没有硝烟的战争之中谋得竞进,场屋内外涌现出各种非法手段也就不足为怪了;其二,众多落第举子历数载之寒窗仍屡屡失意,若家境殷实尚足以支持其继续考取功名则可,若出身贫寒则不得不考虑现实的生计问题,因而最终流向其他职业而放弃科举者亦不在少数。

(二)科举公正性的破坏

关于科举公正性的破坏,大致可分为应考前与应考后两个环节,即场屋之外与之内的分别。往往官吏、书铺等利用规则漏洞与考生内外勾结,以各种手段腐蚀制度的公平性。举其要者如下。

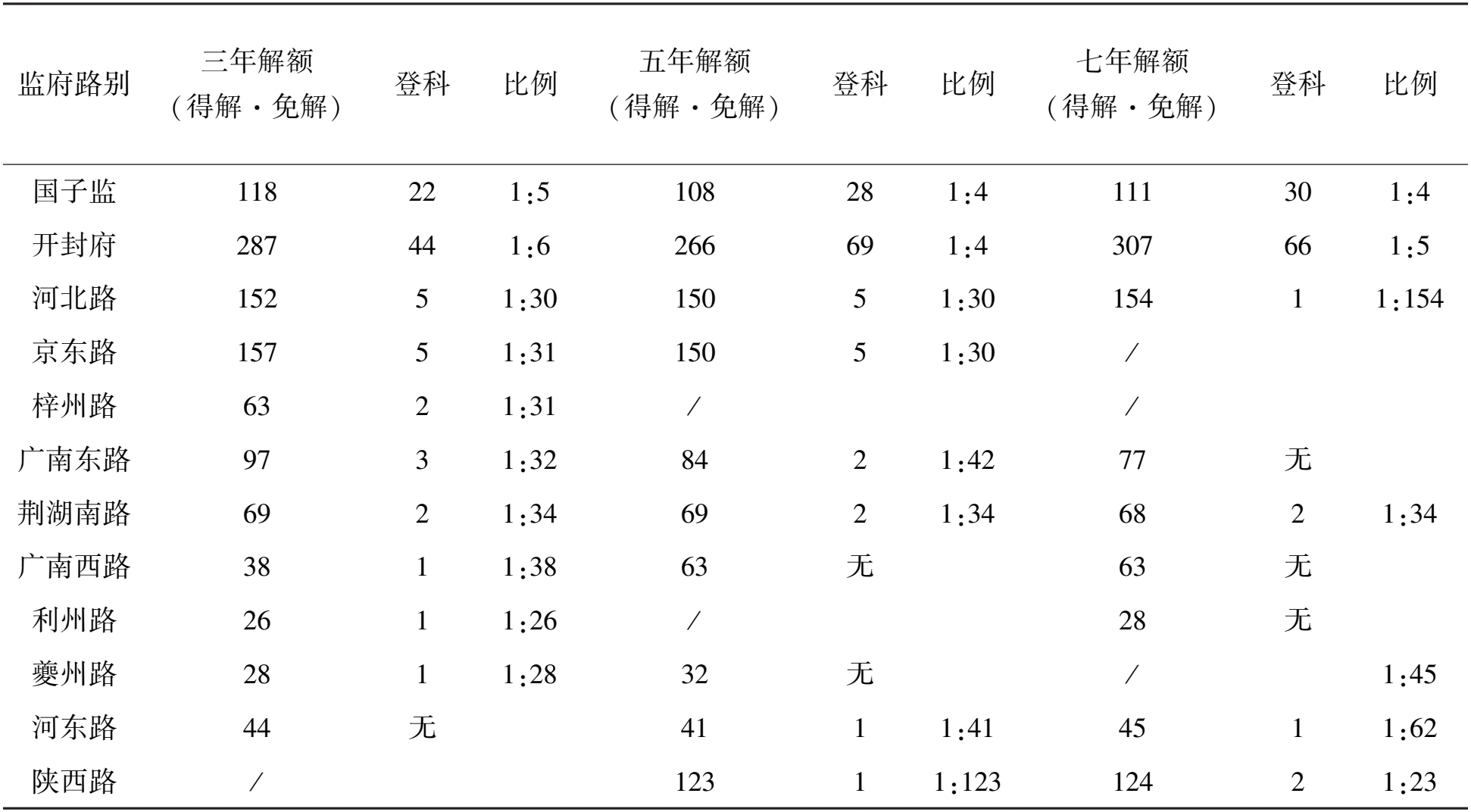

其一,冒贯寄应。迫于科考压力,不少应试举子为个人利益采取非法手段,往往通过寄应京师、一身多试、冒亲诡贯等方式提高中第概率,变相降低科考难度。其原因在于各地区解额不均、牒试较宽等,解额少的地区竞争压力更大,故解额狭地考生往往至宽乡取解,以宋嘉祐年间各地解额比率为参考(见表3)。

表3 嘉祐年间监府和部分路得解、免解及登科人数表

参见表中数据可知,开封府解额较之它处明显宽松,因而冒贯情况尤甚。天禧三年(1019)有臣僚言及“诸州举人多以身有服制,本贯难于取解,遂奔凑京谷,寓籍充赋”[9]5546的情况,外来考生众多挤占开封府本地人的名额导致“解送之际,本府土著登名者甚少,交构喧竞,亦由于此”[9]5546,可见宋初开封府的冒贯情形已较多乃至惊动了中央。仁宗天圣七年有臣僚奏称,“今岁开封府举进士者千九百余人,多妄冒户籍,请条约之”[6]2527。英宗治平年间欧阳修也曾言及各地解额不均的情形:“今东南州军进士取解者,二三千人处只解二三十人,是百人取一人,盖已痛裁抑之矣;西北州军取解至多处,不过百人,而所解至十余人,是十人取一人,比至东南十倍假借之矣。”南宋时冒贯情形依旧如故,据沈作喆记载:“举子奸计,多占临近户籍,至有三数处冒试者,冀于多试之中,必有一得。”[17]《卷一》宋廷虽采取一定措施予以扼制但始终不能从根本上杜绝此种现象,对此现象苏颂的解释十分透彻,“盖此开封府举人不多,解额动以数百人,适所以招来之而使其冒法”[18]《贡举议法》。

其二,官吏舞弊。饶有资财者在考前便已经通过贿赂考官胥吏的方式买到题目,或事先串通记号。嘉定六年(1213)有臣僚言:“今富室子弟先期计会漕胥,秘知考官姓字,要之于路,潜行贿赂,预卖题目,暗为记号,侥幸中选,铜臭得志,而真材老于岩穴矣。”[9]5366宋廷即使采取封弥、誊录等手段作为防范,考试各环节中仍有空隙可以钻营,如举子姓名所对应的“字号”往往被奸猾之吏泄露,使封弥试卷失去了作用:“所买字号之弊,不独在逐州监门,其原在于发号官防不密,致吏辈漏泄作弊。”[9]5352南宋时权要请托防不胜防,如秦桧先让人记诵其孙之文,后其人被遣去知贡举,方茅塞顿开明白秦桧用意所在尔后心照不宣。翻阅《宋会要》,北宋至南宋官吏舞弊情形数不胜数,宋廷革弊之诏令往往成为具文,舞弊情形依旧如故。

其三,书铺。“书铺”与“书坊”不同,并非经营图书出版印刷,而是以法律中介业务为主,如代人提供保证契约、证明等,为考生代办相应的入试手续,考生的家状、卷纸等都要事先交由书铺审核无误后,交予贡院,考生方得入试。由于书铺多与贡院胥吏相熟,往往暗中协助考生进行舞弊、冒贯、代笔等违法之事。凡应考有资财者,通过书铺打通关节已成常事,书铺也借此机会上下勾结,牟取暴利,如熙宁九年(1076)练亨甫奏:“自来诸路举人于开封府冒贯户名应举,计会书铺行用钱物,以少约之,亦不下六七千。”[9]2975此状况北宋时期或不甚严重,南宋时愈演愈烈,成为官私谋利之所在。乾道七年(1176),宋孝宗曾发布禁牒试贡举改移乡贯的诏令,有意加强对书铺的管理,“书铺知情受赂,重加配流施行”[9]4520。然而宁宗时期情况依旧如故,其业务范围甚至能染指弥封、誊录等,嘉定十三年有臣僚奏,“换易卷首,皆是部监点吏与书铺通同封弥所作弊……书铺无非熟于奸弊之人,凡富室经营,未有不由书铺,设有官吏公心,弊亦难绝”[9]4348。

其四,宋廷革弊之轻。以场屋之内常出现怀挟夹带的现象为例,宋代雕印渐成熟普及,更出现活字印刷技术,使印刷出版业尤盛,因而出现专供为考生怀挟夹带的“夹袋册”,史载“窃闻近年举人公然怀挟文字,皆是小纸细书”[19]《条约举人怀挟文字札子》,然而宋廷革弊的应对之策仅仅是处罚“怀挟书策,旧例入省门搜获者,不计多少,扶出,殿二举”[9]5290,即禁止考生参加此后两场考试的资格,不可谓不轻。南宋高宗时的处罚更为严厉,“今欲应因怀挟殿举,并令实殿举数,不以赦恩原免。如再犯,永不得应举”[9]5334,然而翻阅《宋会要》所见怀挟之处仍然不胜枚举,可见南宋处罚虽较北宋更重,但也给予了极大的包容。

(三)向上流动的渠道变窄

宋代科举考试制度尽管有一些制度层面的局限,但确实提供了一个公开竞争的平台,仕宦家族想要长期保持兴盛实属不易。甚至往往存在子弟沉沦而致家道中落的现象,如袁采曾言:“士大夫试历数乡曲,三十年前宦族,今能自存者,仅有几家。”[20]《卷上·子弟食缪勿使仕宦》同书又清晰记录了南宋缙绅家庭的落第子弟流向,“士大夫之子弟,苟无世禄可守,无常产可依,而欲为仰事俯育之资,莫如为儒。其才质之美,能习进士业者,上可以取科第致富贵,次可以开门教授,以受束修之奉。其不能习进士业者,上可以事笔札,代笺简之役,次可以习点读,为童蒙之师。如不能为儒,则医卜、星相、农圃、商贾、使术,凡可以养生而不至于辱先者,皆可为也”[20]《卷中·子弟当习儒业》。韩明士分析指出,此种境况的原因在于谋官之途径愈发困难,因而缙绅家庭在职业选择上趋于多样化,允许天资不甚聪慧、在读书考功名上不大擅长的子孙后代去从事曾被社会轻视的职业[21]56-58。凡此种种恰恰是科举社会向下流动的表征,是宋代社会流动加速的写照。科举社会的公平性在此极为凸显,一方面为寒门俊秀提供了向上流动的缺口,另一方面给官宦缙绅带来了极大的向下流动的压力。当功名的指标,或者说选拔官吏的标准以科举考试的成功与否为主导时,即便达官显贵,若非子孙在科名中崭露头角,也很难长期保持显赫的地位。

某种意义上,正因为科举制度的公平性、普遍性在发挥作用,导致考试之外的其他因素对科考成功与否施加着莫大的影响,鉴于科举的难度随着多重因素的交织逐渐上升,因而家庭所积累的财富、特权,家族中是否有官宦者等就对成功登第有着不容忽视的作用。其一,如前述冒贯、代笔等手段,动辄耗费数千,非应考之人家中有所资财而不可为。其二,除父亲直系外,具有家族、婚姻关系的旁系血亲等也能够在科举中发挥一定影响。如虔州人李君行去开封,其兄弟子孙也想去,询问缘由称:“科场近,欲先至京师,贯开封户籍取应。”君行颇有操守而不许,训斥道:“汝虔州人而贯开封户籍,欲先事君而先欺君乎?宁缓数年,不可行也。”[22]《卷上》类似李君行这样有操守的寥寥无几,可以推测凭借亲缘关系在开封(京师)取应的不在少数。其三,特权在登科中所起的作用同样不容小觑。如起初为回避官员子弟与孤寒竞进而设的“别试”(南宋正式称“牒试”),北宋时“别试”的配额比例与解试大致相等,但随着考试竞争的不断加剧,南宋时期的“牒试”配额已提升至至少50取1的宽松比例[7]3640,相较于州试的100取1显然要更为容易①(1)① 1168年编回避之法时出现特例,规定符合资格者以40取1,见《宋会要辑稿·选举》一六,第5571页。。“牒试”本用于避免不公,最终发展的结果反而违背初衷,成为特权者上进的特殊通道之一,而另一条特殊途径则是太学。太学或国子监解试专为权贵大开方便之门,虽然后来在诸多士大夫改革的背景下演变成官办的教育学府,对一切社会人士开放,但专供官员子弟入学的国子学仍然保留。太学除荆公变法建三舍法时通过上舍考试取得学衔外,一般主要通过考试入仕,而这一途径的仕进比例显然较州试更为宽松,配额比例往往保持在1/4与1/5之间[9]2743,5551。由此观之,出身官宦家庭的子弟同寒门士子于科场的较量之中多数情况是占据优势的,也难怪诸多落第士人屡试不中而改途他业,乃至为养亲人不得不从事科举以外更低微的职业,正所谓“母老不择禄,一官勤夙兴”[23]110。

三、结语

要之,士人阶层所以向下流动频仍,是由多方因素交织所致的,究其根本,最核心的当属来自多方的机会结构驱使而致的向上流动难度提升这一客观事实。制度存在的缺陷、原本的权势等要素如今不能直接作用于子孙政治上的地位,却变相降低了权贵子弟科举仕进的难度,增加了寒门士子考试的压力,制度层面的公平反而出现被特权腐蚀的趋势,最终导致大量落第士人灰心失意,无奈转从他业。此外,科举社会也同样增加了官宦子弟仕进的压力,即便有别试、牒试、国子监、太学等途径,较之一般平民子弟配额宽松许多,但倘若子弟纨绔无意读书向学,向下流动的压力也是显著的①(2)① 据陈义彦先生统计,官宦子弟虽能够凭借荫补入仕,但在迁转上不如有科举出身者来得快,由荫补入仕而有机会擢升至高层者寥寥,甚至中高官家庭的子弟也有不少不凭借特权踏入仕途的。。

以上所述,一方面指出寒素子弟在科举中相对于官宦子弟所处的不利地位,另一方面也表明,这种不利甚至是制度层面的缺失是存在的,但平民子弟仍有机会通过才智与努力同其他人竞争,并且贵族子弟也存在相当程度向下流动的风险。可以认为,寒素子弟所处的不利地位是科举社会的另一表象,共同构成宋代社会纵向流动双向加速且并存的两面。尽管宋代科举制度仍存在一些弊病,但从无论官宦子弟还是平民子弟都以科举出身为“士林华选”,不同家世、背景的考生都要同台竞技,历经学海苦涯、落第登科的曲折旅程,就可以了解宋代社会的性质某种程度而言确已较前代有所改变。