在阿姆斯特丹,沿运河漫步

Yinanaa

在阿姆斯特丹,无论天气如何,永远有市民坐在河岸,双腿以不足1米的距离荡在水面上,令人提心吊胆。

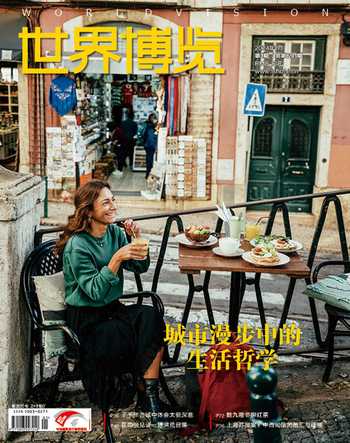

欧洲的城市适合漫步。每到一个欧洲城市,我做的第一件事便是买一张一日或三日城市卡,然后开启“暴走”。历史性的地标如教堂、雕塑、广场和市政厅往往和繁华的商业街紧密相依在老城——我的起点。穿过人口繁密的老城走向更加开阔的现代城区,那里分布着博物馆等占地较大的文化场所。它们往往也相隔不远,如柏林的“博物馆岛”和阿姆斯特丹的“博物馆广场”。逛完博物馆,往城市主河流去,在桥上拍拍风景,在河边长椅上享受夕阳余晖,观察草坪上玩耍的孩子、携手散步的伴侣和戴着头灯或脚灯的跑步者。待天黑得差不多后,沿河往城市一隅的制高点上行进——巴黎的蒙马特(Montmartre)高地,贝尔格莱德的卡莱梅格丹(Kalemegdan)高地,斯普利特的玛里安(Marjan)公园……餐馆和酒馆分布在向上的路途,而终点往往人烟稀少,只有视野中城市的灯火闪耀。

唯有在阿姆斯特丹的漫步不能遵循这般由古至今,由平原到高地,由热闹到清冷的路途。阿姆斯特丹的平均海拔为-2米,前现代用来防御敌人的运河在现代演化和发展为密集的运河网,以适应防洪、泄洪等水管理的综合需求。即使在阿姆斯特丹北部和东南部的大量填海造陆工程中,运河也不可或缺。在阿姆斯特丹漫步就是沿着运河漫步。

每年都会有醉酒者掉进运河殒命。而运河中每年捞出来的自行车更是不可计数。但阿姆斯特丹市政部门从未因此给运河加上护栏。无论天气如何,永远有市民坐在河岸,双腿以不足1米的距离荡在水面上,令人提心吊胆。这就是这座城市致命的自由气息。市中心的运河永远脏兮兮、灰突突,不知藏了多少伴随自由而来的垃圾。任何一座桥的栏杆都会被以各种奇怪姿态锁上去的自行车抱个严严实实。运河两侧游人留下的垃圾、红灯区的声色犬马和因太多人抽而永不散去的烟味儿、大麻味儿组成了阿姆斯特丹独有的形象。

高楼建筑都在城市的边缘。运河两侧的狭窄街道只能容一车通行。而在机动车道一畔的人行道行走时,往往两人并肩后人就无法超越了。如果贪看街边小房子玻璃窗里的东西,还可能把腿磕在隔开人行道和机动车道的实心路障上。可那些小房子多美啊。窗台上垂下来的鲜花,窗台上打盹儿的猫咪,满是小老鼠画册和针织的小店,满是奶酪的“工厂”……丹麦哥本哈根的新港和意大利的五渔村都以五颜六色的房子闻名于世,但它们已被千篇一律的纪念品商店占领,旅游业早已取代市民生活。说到千奇百怪,相映成趣,哪里比得上阿姆这些小店呢?性用品商店的各种玩意儿在阿姆也能大大方方地摆在橱窗。各种主题的小型博物馆“大隐隐于市”地藏身其中。

每年冬天,阿姆市政府和多所机构会举办灯光节,运河成为装置艺术的天然展馆。无处不在的波光水影把人卷入一个亦真亦幻的世界。沿运河漫步,会看到桥边、岸边和河中各色站立的“人”。他们姿态各异,手心空空,低头望着河中寻找什么。大概是掉进河中的手机吧。沉浸在手机中的人大抵如栽进运河的醉汉。咦,运河边新安装了一排发光的、会收缩的椅子。当我坐下,邻座的椅子便会缓缓放下;当我离开,邻座便会缓缓收起,仿佛在说“不要让陌生人只是陌生人”——尽管这对现代人来说太难了。抬头看,教堂的古墙正在“缓冲”:一个巨大的圆形图标正在一遍遍加载,几乎取代了教堂本身的钟楼而提供了新的时间性功能。船舶博物馆的每个窗户都被投影到博物馆外立面的光柱,化身为蜡烛的烛焰,在夜幕中跃动闪烁。科学博物馆的外立面则被投影上即时生成的人体阿凡达,旋转跳跃不停歇……它们来自远处的桥上,路人站在感应台舞动身体,其动作便被捕捉为数字形象。我并不多作驻留去了解每一处、每一件的意义,只是任由它们串起一场沿着运河的无目的漫游。毕竟,运河沿岸线层层向外拓展,只要沿河走,最终都会回到出发的地方。

每年12月至次年1月,阿姆斯特丹都会举行灯光节,运河成为装置艺术的天然展馆。沿运河漫步,会看到桥边、岸边和河中各色站立的“人”,沉浸在数字世界中,河面、河岸、街面、墙面等每一个空间都被灯光变形为一块“屏幕”。

是的,漫步阿姆也正是跃入数字世界的幻境。河面、河岸、街面、墙面……每一个空间都被灯光变形为一块“屏幕”,每一个空间都被灯光的折射和色彩充盈,尽管它们的背后只是0和1的数字之流……漫步其中,不禁感慨,斯物斯景,不是在我眼前,为我所注目,而是我被其包裹、萦绕、纠缠,成其一部分。在我躍入数字世界洪流之前,我早已身在其中,只是当局者迷罢了。前不久,人们突然意识到,2023年是苏轼访承天寺寻张怀民而“怀民亦未寝”的940周年。“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”在靠蜡烛和油灯照明的近千年前,月光下的庭院成为一块唯有诗情能觉察的屏幕,投射出贬官期间自娱自乐的情趣。“古人秉烛夜游,良有以也。”而千年后的今天,每个城市都充斥着绚丽的人造光,在它们织成密网的重重反射之中,人类如何找到自己的影子?

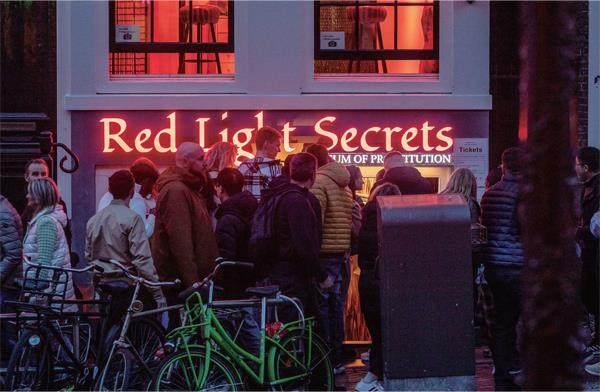

当地时间2023年4月9 日, 荷兰阿姆斯特丹红灯区。红灯区只在夜幕降临时才焕发生机。

瓦尔特·本雅明并不是第一个谈论漫步城市的哲学家,但他是那个把漫步的美学经验联系到社会变革的先驱。想象古人面对一件艺术——它们往往描摹神明的形象——当成是一种专注的享受。但物我之间有明确的界限。人知晓他/她乃是人,非物,非神。唯此而有敬畏。而现代以来,当城市快速扩张,高楼拔地而起,本雅明所说的“沉思”行不通了。路口的霓虹灯发射信息,商店的橱窗充满信息,抬头、低头、左顾、右盼,所见者不止钢筋水泥森林,还有密密麻麻附着在上面的信息,地铁在黑暗中经过一块块发光的广告牌……当人们被迫告别“沉思”,人与神、我与物之间绝对的间隔,是否也被挑战了?当人痴迷于城市给他的种种奇观,是否也是人走向物化的第一步?于是漫不經心就成为必须。面对铺天盖地又转瞬即逝的城市印象之流,唯有漫不经心才能身处其中而不被吞没。于是,走马观花成为一种保持精神健康的自我关怀,而漫步是当代城市生活的恰当方式。

本雅明的漫游者是无目的的、漫不经心的、超然的,更是非消费主义的。漫游是以美学的态度审视和欣赏,而不涉占有。漫游者的形象成为本雅明乌托邦的概念和形象之一,承载着现代人对抗异化,保持自主乃至自我解放的希望。本雅明以极大的热情设想着城市中的拱廊街,它为游弋的城市漫游者遮风挡雨,更激发着某种启迪性的美学体验——将更多人转变为漫游者,从一己之身的沉思苦想和消逝于物的消费主义中挣脱出来,向世界开放。

“我们应当轻盈地生活。轻盈不是肤浅,而是从万物的高处滑翔而过,卸落心中的巨石”。

不过,现代城市基于经济发展、交通顺畅、市民福利等多种实用主义考虑的布局和演化与之背道而驰。想象一个阿姆斯特丹的寻常晚上。高密度的、令人无法持续思考的印象之流,被阿姆斯特丹主城区高密度的人流加剧。在成群结队匆匆打卡的游客中,若干漫步者显得不合时宜了。尽管在逼仄的空间中,人人都只能是过客。欧洲的诸多城市其实并没有国内大都市那种灯火通明的夜生活。但阿姆斯特丹老城是个例外,因为红灯区只在夜幕降临时才突然焕发生机。没有人喊“action”(开拍),但所有人自觉粉墨登场。猎奇的游客、拉客的酒保、借火的烟客、还有运河边永远不缺的醉汉将狭窄的街道挤得宛如爬长城般壮观。即使是这些人中最无目的者,也有时间的焦虑。性服务的购买者往往不会在众目睽睽之下推门而入,而大量奔着红灯区来的游客则“近乡情怯”似的假装漫不经心,偷瞥一二而已。更有人为把自己与“需要购买性服务的可怜人”区别开来而身姿笔直、目不斜视地快速通过——两侧橱窗里不是商品,而是穿着火辣的、真实的人。她们向游客投来含情脉脉的目光。

何况,现代城市每分每秒要吞吞吐吐多少原料和垃圾。光鲜的表面不能细看,就像一台老式电视——凑到跟前去看时,可能只是闪烁的雪花点。不是真正的形象被遮蔽了,而是表象即是形象。哪怕是商铺和超市彻夜不息的灯光,照在深夜行人身上也只是冰冷。运河的水便成了真实性的唯一可循之迹。当四面八方的游人从阿姆斯特丹主火车站涌出时,他们会见到一座被水簇拥着的城市,但听不到,闻不到,尝不到——只有在漫步累了,在某个长椅上歇脚时,才可能偶尔听到一些汩汩的水流声。那是这个城市在夜深人静时的某种低吟。

(责编:刘婕)