近代“启蒙曙光”视野下的三坊七巷遗产调查与价值研究

黄 康,张剑葳

(1.清华大学建筑学院,北京 100083; 2.北京大学考古文博学院,北京 100871)

三坊七巷位于福建省福州市鼓楼区,是一处由3座坊、7条巷组成并得名的古代城市住区。该区域形成于唐宋、成熟于明清,脉络深远,规模庞大,系统保留了古代福州的城市住区形态。自形成时起,三坊七巷就一直是当地士大夫的聚居地。近代以来,随着西学东渐,此处的文化精英们从传统文人转型为第一批中国近代知识分子,引发出种种精彩历史片段,更令此处具备了独一无二的文化图景。

早至20世纪90年代,三坊七巷便得到学界关注,21世纪以来,随着保护工作深入,相关研究亦持续、广泛展开。然考察目前研究成果可知,在文化遗产领域,对三坊七巷的保护、利用和管理研究较多,遗产价值和内涵的深入阐释略少。尤其三坊七巷于近代史的意义虽已获得普遍肯定,但著述集中在文史领域,重点围绕相关人物和事件,缺少对遗产本体的关注。三坊七巷因生活其中的重要人物而声名显赫。三坊七巷遗产本体在近代历史语境下的相关议题,理应获得更多关注。

结合学界的研究基础和2022年“北京大学文化遗产保护联合工作坊”调研成果,本文聚焦三坊七巷,尝试对三坊七巷形成过程、历史意义、保存现状,以及近代启蒙视野下的遗产价值进行梳理剖析,并且尝试回答:三坊七巷何以在近代成为众多风云人物的聚集地?三坊七巷对近代思想启蒙有何意义?近代历史赋予了三坊七巷哪些遗产价值?同时基于遗产现状对进一步认识、阐释和保护该部分价值展开思考。

1 历史沿革与地理禀赋

纵观历史,山海翻覆、城池更易,形塑了三坊七巷区位功能和文化身份的演变、建构历程;横览城厢,巷道纵横、山水交错,织就了三坊七巷城市、人文、自然等多重地理禀赋。本节从历史、地理2个视角展开分析,以明晰三坊七巷近代遗产议题背后的宏观图景。

1.1 山海、城池与文化身份

福州地处闽东南沿海,为典型的河口盆地。其城市之建设,始于西汉。时闽越王无诸建造冶城(前202年),选址于今鼓屏路一带。冶城城外陆地较小,闽江浸漫,沙洲遍布(图1(a))。故明人王恭诗云:“无诸建国古蛮州,城下长江水漫流。”①王恭.粤城怀古//草泽狂歌[M].四库全书本(卷四).晋代,海侵后退,陆地增加,郡守严高于太康三年(282年)迁城于冶山南麓,是为子城(图1(b))。据南宋《三山志》,子城建置曾获堪舆家郭璞指点,城池江山襟带,居然形胜,郭璞赞其址曰:“方山秀拔于前,三山环峙于后,八百年后大盛。”[1]636果然,尔后福州城市建设皆承袭子城,“自晋迄六朝皆仍之”[2]1。西晋末年,中州板荡,衣冠南渡,八姓入闽。受城内空间限制,大批中原贵族、士人定居在子城南门外,今三坊七巷区域人烟始密。《三山志》载:“黄巷,永嘉南渡,黄氏已居此。”[1]39知此时黄巷已有黄氏居住。

图1 福州古城和三坊七巷历代水陆和范围变迁示意图②作者参考《宋代福州城图》(载《福州市城乡建设志 上》,中国建筑工业出版社,1994年,第23页);《明清福州城区图》(载郑力鹏《福州城市发展史研究》,华南理工大学博士论文,1991年);《民国城区与三坊七巷》(载《三坊七巷志》,海潮摄影艺术出版社,2009年,第21页)绘制。

唐朝末年,闽太祖王审知建罗城,仿长安里坊制度布局规划。今三坊七巷区域在此时被纳入城中(图1(c))。《三山志》记载了罗、夹城时期的坊巷名称,其中有今三坊七巷中的9条。可见此时其街区格局已基本形成。罗城以大航桥河为界分南北城区,北为行政中心和贵胄府邸,南为市民居所与商贸区域。三坊七巷区域南北傍大航桥、新二河,周遭临利涉、清远、金斗三门,交通便利,位置优越,日渐繁华。对此,《榕城景物考》云:“唐天复初,(安泰桥)为罗城南关,人烟绣错,舟楫云排,两岸酒市歌楼,萧管从柳阴榕叶中出。”[2]5

至宋朝,海陆变迁,海贸发展,福州商业中心南移,上下杭地区逐渐取代三坊七巷,承担城市贸易活动。城市形成了由北至南“政治-居住-商业”的功能结构。三坊七巷区域演化为承载居住功能的城市住区(图1(d))。同时,随着城墙外扩,该区域渐处城市中心,位置显要,环境优胜,获得了文人士绅群体的青睐,如陈襄、郑穆、陆蕴、余深等历代俊杰均曾居住于此。三坊七巷遂由繁华街市演变为清贵居所,人文气息日渐浓厚。

明清以降,福州城市发展集中在南台至苍山地区,原城格局变化较小。三坊七巷区域延续了以往的空间肌理和住区功能,并愈发人稠物穰,名流荟萃,成为城市文化中心(图1(e))。坊巷内现存古代建筑均于这一时期陆续形成。晚清至民国时期是三坊七巷发展的顶峰。一方面,街区内涌现了大批重要历史人物,如林则徐、沈葆桢、林旭、严复、林觉民等;另一方面,“三坊七巷”的街区名称正式形成。清道光年间,该名始见于史志记载。民国时期,诗人陈衍诗云:“谁知五柳孤松客,却住三坊七巷间”[3],通过“五柳孤松客”的用典,陈衍将三坊七巷内文士与东晋诗人陶渊明互为指涉,勾画了该群体率真放达、志趣高洁的文人形象。此诗出后,一时脍炙人口,令“三坊七巷”之名骤然显盛,亦有力地建构了其“仕宦之地”“文人里居”的文化身份。

民国后期,受战争等社会因素影响,三坊七巷发展停滞,日趋凋敝。中华人民共和国成立后至20世纪70年代,社会剧烈变化、人口密度增加、建筑年久失修等,致使街区内古迹更遭毁坏。20世纪90年代,在房地产开发大潮的背景下,衣锦坊区域被改建为高层住区。后经各方呼吁,三坊七巷剩余部分得以保存,延续至今。

1.2 区位、环境与街区规制

自晚唐形成始,三坊七巷区域演变有序,逐渐成为福州一处代表性住区空间,与城内山水街巷等要素共同组成了宏观城市体系。清末民初是其发展的顶峰。一方面,现存古建筑均于此时陆续形成,街区物质形态渐臻完善;另一方面,随着西学东渐,坊巷内名流辈出。聚焦此段历史,对三坊七巷的区位条件、周围环境和街区规制深入剖析,或可深入理解其发展、兴盛的地理原因。本文综合考察历史文献和城市现状,大致还原了清末民初福州城市格局。

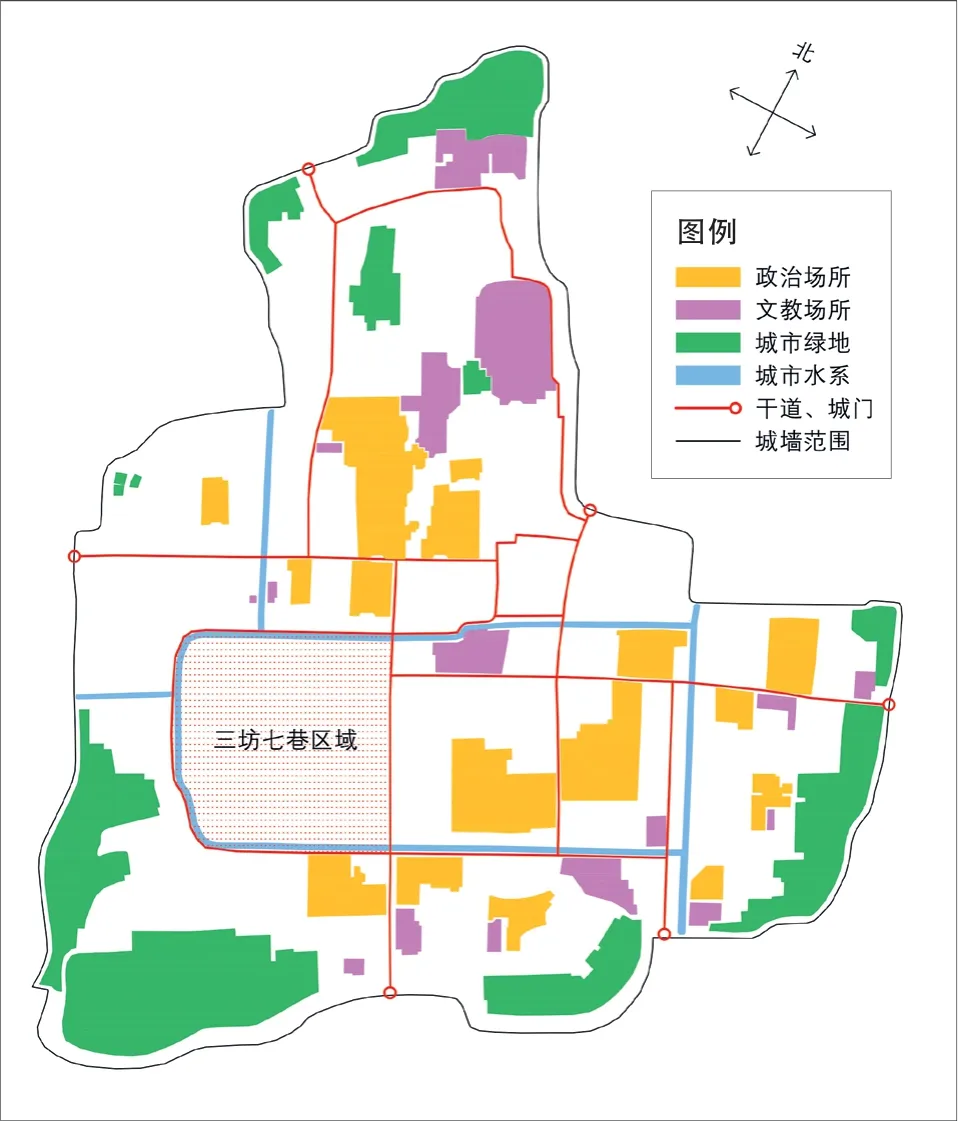

功能区位方面,三坊七巷处城市西南、晋子城和唐罗城城墙之间。如前文所述,晋时子城为官吏士卒居所,故福州城北部形成了以官府衙署、军事机关为主的政治区域。宋元以降,随着海贸发展,南台岛和苍山地区成为福州商业中心。三坊七巷区域演变为一处相对独立的居住区域,并在南北两侧毗连城市政治、商业中心。此外,在风景资源上,三坊七巷西南枕乌山,襟带相属,东南向于山,两两相望;同时,其西侧分布有大面积池塘、林园,半城烟水,咫尺相邻(图2)。

图2 城市功能分区示意图

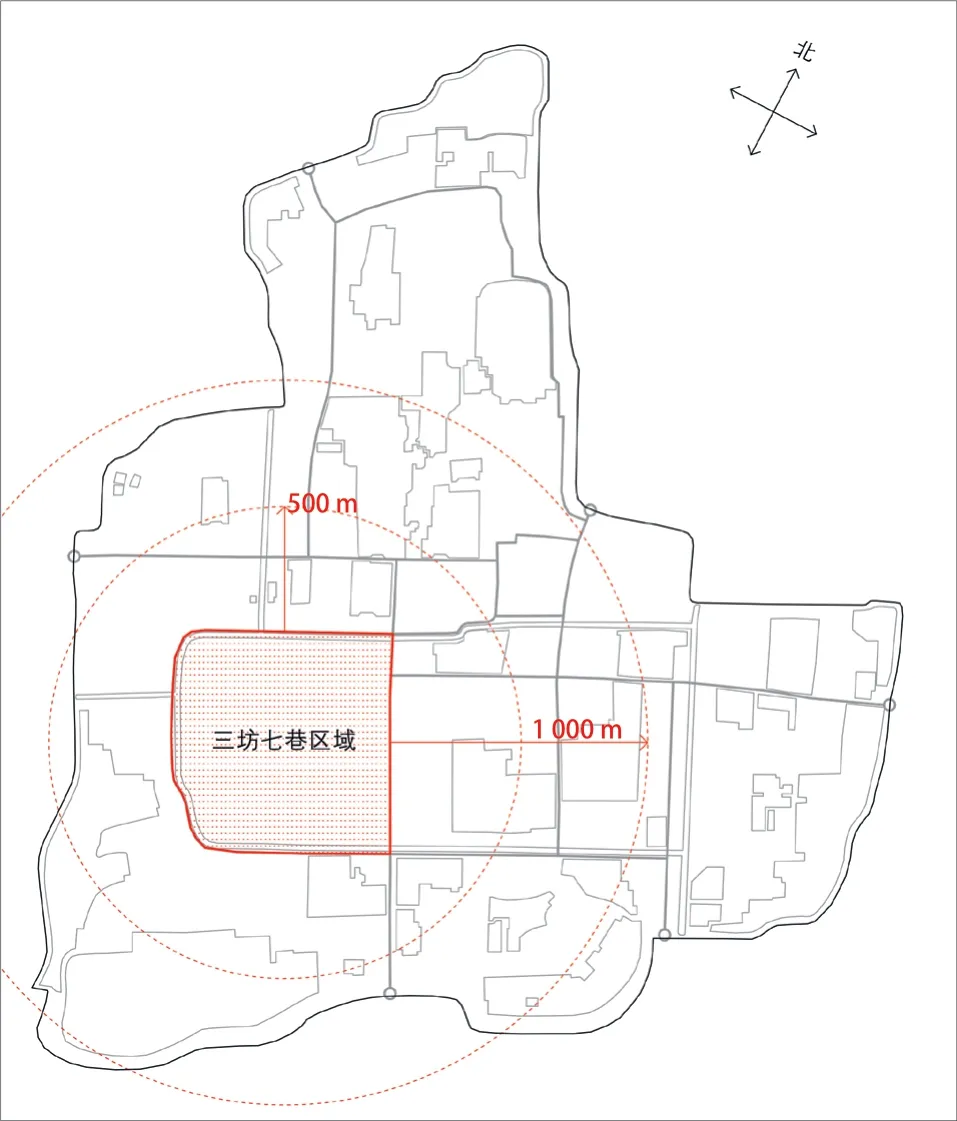

交通位置方面,三坊七巷靠近城市核心,东侧紧邻城市中轴大街,交通便利,四通八达。其500 m出行半径覆盖了府城南门、西门、闽浙总督衙门、福建巡抚衙门、布政司衙门等多处城市重要地点,1 000 m出行半径则覆盖了福州城内三分之二区域(图3)。从三坊七巷到城北较远处的福州府衙门仅有600余m,到城东最远处东门不过1 800 m。

图3 三坊七巷交通位置示意图

街区规制方面,三坊七巷以安泰河与南大街为界,边界规整明确,内部空间独立。街区整体“鱼骨状”布局,主次明确:南后街作为主轴,南北贯穿;10条支巷东西辐射,形成所谓“三坊”和“七巷”。同时,其内部建筑形制统一,道路尺度宜人,形成舒适的居住空间。相较于城内其他住区,如地理、交通条件类似的城东南区域(巡抚衙门所在),三坊七巷内部功能更纯粹,免却了商业、行政活动纷扰,更为幽雅静谧。

综合而言,三坊七巷居城市核心,邻重要地带,功能纯粹、规模舒适、道路通达,且周围山水秀丽,风光旖旎。街区“硬件”堪称完美。可想而知,不管是城北上班的官员,还是城南奔碌的商人,抑或是嗜癖山水的文人雅士们,都很难不把其列为家宅居址之首选。

2 文化谱系与近代意义

晚清以来,三坊七巷中涌现了大批重要人物,影响中国近代历史至深,故有“一片福州三坊七巷,半部中国近代史”之说。三坊七巷的近代辉煌并非一蹴而就,而由历史、地理和社会文化因素共同成就。本节聚焦文化层面,剖析三坊七巷近代兴盛的内在理路,探讨其意义、影响,以尝试廓清在近代历史视野下,三坊七巷遗产价值的根源之所在。

由此可见,无论NAFLD患者以何种机制导致肾结石的发生发展,其最常见的结石成分均是以尿酸结石增加为主,那么针对这一特点而采取相应的干预措施将为肾结石的防治带来新的契机。

秦汉时期,福州为闽越故地,民风剽悍,淫祀盛行。西晋至中唐,衣冠南渡带动了中原文化南播,但浸润不深,闽地文化总体仍较落后。王审知创立闽国后,以中原文化治闽。除城市建设上仿效长安,他延揽中原文士,“建学四门,以教闽士之秀者”③欧阳修撰,徐无党注.闽世家第八//新五代史[M].武英殿本(卷六八).,极大地促进了闽地教育文化的发展。同时,中原地区的历代战乱促使大批贵族文人南迁,持续为闽地注入了中原文化的活力。时至两宋,随着中国政治、经济、文化重心的南移,福州获得空前发展,甚至有了“海滨邹鲁”的美誉。据统计,宋代福建省进士数量位居全国之首,而福州则位居福建之首,其文教鼎盛可见一斑[4]。此盛况在元代略有凋敝,明清再复兴起,延绵流润,惠泽至今。

王岗峰曾深入分析福州文化,指出由于其“内在的文化包容性”“频繁的对外交流”和“繁盛的书院教育”,福州较早地有了“外来文化”的概念,且具备了协调中外矛盾、与外来文化对话的内在基础。因而,西风东渐时,当地知识分子较早接纳了西方文明,成为中国近代启蒙引导者,故有“近代风流出侯官”的历史现象[5]。三坊七巷作为当地士人聚集之所和福州城内代表性文化空间,集中反映了这一历史进程。具体可从以下2个方面加以理解。

2.1 知识分子的聚集地

三坊七巷作为精英阶层聚居地,由来已久。早在西晋,南渡至闽的中原士族即定居于此,他们承载着中原的文化智识,成为较早促进闽地文化发展的外部动力。宋代,随着城市范围发展和商贸中心南移,三坊七巷凭借着自身区位和环境优势,吸引了众多有识之士。北宋理学兴起,福州地区的“海滨四先生”较早地参与了理学建构,其中陈襄、陈烈、郑穆3人皆定居于三坊七巷。尤以陈襄为首的“古灵学派”,对推动福州地区理学发展意义重要。南宋,朱熹集理学之大成,创建闽学。在其影响下,福州学风益盛,书院攒立。三坊七巷更是盈尺间便有着“拙斋”“道南”2座书院。时著名理学家吕祖谦至此讲学,记云:“路逢十客九衿青,半是同窗旧弟兄。最忆市桥灯火静,巷南巷北读书声。”④吕祖谦.送朱叔赐赴闽中幕府二首//东莱集[M].明成化七年刻本(卷一).可见此处书声琅琅、文士云集的景象。

明清期间,福州内城规制变化较小,三坊七巷保持了区位优势。同时,有宋一代聚集于此的先儒名贤更赋予其独特的人文色彩。选贤为邻、择善而居是中国古代士人家宅选址的重要考量。三坊七巷遂愈发受到当地士人的青睐。坊巷内部的邻里、友朋、姻亲、师生等关系网络亦逐渐建立,进一步巩固了此地住户的稳定性,促进了特定阶层和社群的形成。据《三坊七巷志》统计,宋、明、清、近代期间三坊七巷相关重要人物数量分别为16、21、45、183位,足以反映其“文贤里居”文化身份的建构过程[6]。故至近代,三坊七巷已经形成稳定的“街区生态”,成为城内社会精英的聚集中心—“人是一切社会关系的总和”—为近代历史图景的形成提供了坚实的基础。

2.2 文化教育的发祥地

自宋代始,三坊七巷即是侯官学所在,文教勃盛。据《福州市教育志》统计,由宋至清,三坊七巷区域共有文教场所15处,其中官学4处(1处县学3处社学)、书院6处、私塾5处,占福州城内教育机构总数(37处)近半(表1)[7]。此外,坊巷内还有分布大量的试馆、会馆、诗社等文人集会场所。如郎官巷的绥安会馆,塔巷的长汀试馆,安民巷的汀城试馆,宫巷的永泰同安试馆、连城张氏试馆,光禄坊的光禄吟社、玉尺山房,大光里的福州秋社、说诗社等。以上种种文教场所和人文空间,形塑了三坊七巷的文化体系,使其成为一处极具人文内涵的城市空间。

清末,西力东渐,中国的积弱引起社会普遍反思。1842年《南京条约》签署,福州被辟为“五口通商”口岸之一,较早接触到西方现代思想。在其儒学底蕴和文教风气的共同作用下,当地有识之士积极从教育方面展开兴国思考。如严复指出,“中国不治之疾尚是在学问上,民智既下,所以不足自立于物竞之际。”[8]“陶铸国民,使之利行新制者,教育之大责。”[9]林白水认为:“救国的第一要义是教育……要唤起全国人对国事的关注,才能谈革命。”[10]因此,他们广泛地参与到“教育救国”的活动中,创办了一大批新式学堂,有力地推动了中国近代新式教育的进程。兹整理相关重要人物和教育机构如下(图4)。可见,不管在时间或是空间维度,三坊七巷均与中国近代重要人物、教育机构联系万千。教育机构方面,早期有鳌峰书院,作为福建省文教中心,“全闽育才之奥区”⑤谢章铤.送林锡三之海东书院序//赌棋山庄集[M].清光绪刻本(卷二).,培养了林则徐、梁章钜、林昌彝等大批经世人才。第一次鸦片战争后,林则徐、魏源等人主张“师夷长技以制夷”,左宗棠、沈葆桢进一步践行其主张,创办了马尾船政学堂,是为中国近代第一所海军学校,培养了严复、萨镇冰、叶祖等人。位于文儒坊内的蒙学堂则是近代福建第一批新式学堂之一,培育了林觉民、方声洞等多位反清民主革命志士。重要人物方面,除上述诸人,还有何振岱、林长民、林徽因等,他们通过兴办教育,传播文化,开启和推动了近代启蒙运动,也令三坊七巷在这段历史中留下深刻印记。

要之,三坊七巷于近代历史意义有二:一则,作为福州“知识分子聚集地”,三坊七巷在历史中逐渐形成了稳定的“阶层文化”和“街区生态”,成为地区文化中心。对近代历史中相关人物的聚集、交往,相关事件的策划、发生,提供了有利场所,具有正向促进作用。二则,因居民“知识精英”的身份属性,三坊七巷成为当地文化教育的核心要地,与福州乃至全国范围的文教场所、重要人物产生了较高的关联性,直接见证了近代教育体制变革,助益了科学、民主、自由等现代观念的传播。这两点亦构成了近代历史视野下三坊七巷遗产价值的基本内涵。

3 遗产现状与价值载体

至此,进一步应思考的是,基于近代历史视野,三坊七巷内有哪些价值载体?其物质保存和价值阐释状况如何?基于这一关怀,2022年“北京大学文化遗产保护联合工作坊”以“启蒙曙光”为主题,对三坊七巷作了深入现场调研。工作据2条路径展开:一是针对街巷道路、院落风貌、周边环境的走访探查,以求从整体把握街区风貌和保存状况;二是根据工作坊主题和遗产开放情况,选取了具有代表性的27处遗产点,并对其保护、管理和展示利用等现状作了深入记录和评估。

遗产类型方面,三坊七巷大致由3类要素组成:一是总体街区格局,承载了由唐至今不同阶段的历史遗痕,反映了中国坊巷制城市格局的典型形式;二是具体建筑要素,如住宅、园林等,较完整、系统地保留了古代当地士人阶层的生活情态,体现了鲜明的地域特点;三是散布其中的其他古迹,如古代城墙、水系、碑刻、石龛等。

遗产分布方面,三坊七巷素有“明清建筑博物馆”的美誉,据统计,共有全国重点文物保护单位14处(28个点)、未定级文物点134处以及其他历史建筑15处,构成了中国南方地区规模最大的建筑遗产群落(图5(a)、图5(b))。

历史功能方面,三坊七巷总体为福州城内一处居住区域,边界完整、规制统一,功能较为纯粹。其内部建筑功能类型相对简单。在工作坊考察的27处遗产点中(涵盖了当时开放展示的全部点位),仅有3处单独承担了其他类型城市功能,其余皆以居住为主(图5(c))。

年代分期方面,三坊七巷现存遗产多为明清历史建筑。本次考察的遗产点中,除衣锦坊41号,其余遗产点主体均为明清遗构(图5(d),图中左下角“刘家大院”未标明,为清代建筑)。对近代历史痕迹详加考察(图6),可知近代西方文化对三坊七巷建筑的影响有三:一是建筑物层面,如衣锦坊41号住宅、光禄坊北侧洋楼,呈西方建筑式样;二是构筑物层面,如水榭戏台东侧拱廊、王麒故居的欧式门廊立柱;三是装饰层面,如小黄楼、郑孝胥故居、王麒故居和尤氏民居的西式门窗构件等。总体观之,三坊七巷中物质遗产仍以中国传统式样为主,西风浸染痕迹较轻。可见经历了唐宋的积淀,明清时期三坊七巷物质形态已臻完善,近代历史中无太多新增空间,故建筑层面未留下过多西方语汇。与马尾船政、上下杭、烟台山等建筑群相比,此特点显现尤甚。

图6 三坊七巷近代史迹举要

另一方面,该现象亦说明在近代历史视野下,三坊七巷的遗产价值大多不反映在建筑风格、材料、功能等物质层面,而在涵养思想、聚集英才、提供空间等方面。换言之,是一种见证性、纪念性和象征性价值。对此,孙华曾提出“纪念性价值”的概念,并定义相应遗产为:“历史上重要人物使用过的或与重要历史事件相关,经历了历史的检验、文化的积淀并完成了代际传承的物件和场所。”[11]可见,“纪念性价值”来源于遗产所附着的历史记忆,是一种观念层面的感知。据此进一步检视三坊七巷内与近代历史相关遗产,可依“与重要历史人物相关”“与重要历史事件相关”2条线索加以掌握理解。

人物方面,三坊七巷内近代重要人物众多,政治、军事领域有林则徐、左宗棠、沈葆桢等,思想、文化领域则有严复、林白水、何振岱等。这些历史名人的故居记录了他们的生活痕迹,呈现了他们的生活环境,是见证新旧文化融合、承载近代启蒙思想的重要物质载体。事件方面,典型者有蒙学堂、谢家祠,前者由林白水、黄翼云等创办,培养了林觉民、林旭等革命志士,见证了这些近代杰出人物的成长;后者为林觉民等创办阅报所、开启民智之处,五四运动中,福建学生联合会在此成立,福建学生爱国运动据此展开,对见证近代发展、了解革命历史意义非凡。

要之,三坊七巷内近代启蒙历史相关价值载体有二:一是反映西方风格的近代建筑痕迹,说明近代历史中,街区物质营造受西方影响,呈现出“中西风格兼容、新旧思想并存”的杂糅状态。这部分痕迹虽直观具体,但数量较少。二是承载了近代历史记忆的重要人物故居和事件发生场所,即“纪念性遗产”,其内涵和“纪念性价值”并未得到理想阐释。据本次调研观察,仅有林则徐纪念馆、严复翰墨馆、林觉民(冰心)故居等少数遗产点对相关人物和历史作了具体展示,其余更多者,仅以文字形式对相关近代事迹略作提及,更有如蒙学堂者,因目前为办公单位所用,非对外开放,殊为可惜。

综合而言,由于“直观遗痕的缺少”和“内涵阐释的不足”,三坊七巷近代历史价值的可感知性成为其价值阐释体系中较为薄弱的一环。置身坊巷和商业街中,所能获取的印象仍以古建筑为主。“里坊制度的活化石”“明清建筑的博物馆”的遗产形象已跃然眼前,但“一片福州三坊七巷,半部中国近代史”的重要价值却阐释和展现得不够充分。

4 结束语

如何完善对近代启蒙历史视野下三坊七巷遗产价值的认识、阐释和保护,显然成为目前遗产工作的重要议题。孙华指出,“所有纪念性遗产都要注重研究、展示和阐释物质遗存背后的人物和事件,从而使这些遗产所具有的集体记忆一直延续和加强”[12]。对名人故居类遗产,“既要讲好名人故事,又要传达建筑文化”[13]。可见,针对纪念性遗产,“讲好故事”的核心思路已得到肯定。针对三坊七巷的价值阐释,“系列遗产”概念的引入或许有所助益。作为一种世界遗产类型,“系列遗产”强调通过多处遗产点间的相互关联,完成主题性、概念性的整体叙事。借此思路,将三坊七巷与马尾船政、烟台山和上下杭等近代建筑群联合,从福州城市整体尺度构建价值阐释体系,或有益于将三坊七巷的故事和特别意义讲述得更加完整。

进一步言之,置于“系列遗产”的语境,亦可从宏观视野加深对三坊七巷乃至福州城市遗产意义的理解。与厦门、上海等近代开放城市相比,福州在近代历史中更体现出多向度的文化交流,而非被动接受西方陶染。如相关史迹中,马尾船政学堂作为“师夷长技以制夷”思想的产物,体现了国人对自强和进步的主动追寻;三坊七巷中近代建设的缺少,是否也是福州士人不可侵蚀、不可磨灭之生命力的象征?巧合的是,这一文化性格亦可藉严复—三坊七巷最为典型的近代人物得以参照。作为中国近代启蒙的重要导师,严复一生翻译著述、引介西学,然另一方面亦坚守传统文化,企望通过批判性的思考汇融中西,以寻求改良式的启蒙方案。黄克武由此而论及:“近代中国发愤图强的精神动力受到西方之冲击、启发,然另一方面……中国儒释道的精神力量……以及理想与现实之差距所产生的‘困境感’等也不容忽略。”[14]诚如其论,近代启蒙的动因绝非仅西方冲击所能涵括,中国固有的文化积淀,士人阶层的挣扎、追问与求索,共同组成了思想启蒙的光束,细微至深,散射悠远,其精神力量从八闽都会的古厝生发,自近代至今日,历久弥坚。

(致谢:2022年北京大学文化遗产保护联合工作坊三坊七巷调研组全体成员有:指导教师王思渝,特邀教师张继州,学术助教黄康,观察员王小溪,学员缴婧然、薛雅丽、乌兰图雅、刘雨欣。感谢王思渝、张继州老师惠赐意见,感谢小组全员对本研究的帮助!)