构建与阐释:福州上下杭历史文化街区遗产价值叙事研究

刘召龙,刘琬华,李光涵

(1.北京林业大学,北京 100083;2.中国人民大学,北京 100872;3.联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心(北京),北京 100871;4.北京大学考古文博学院,北京 100871)

上下杭历史文化街区隶属于福州市台江区,俗称“双杭”,位于福州市中轴线上,地处大庙山脚,与闽江南岸烟台山历史文化风貌区遥相呼应,同三坊七巷、朱紫坊共同构成了福州3大历史文化街区。作为台江商贸的发源地,在历史的层积作用下,街区功能逐渐扩展,如今既是福州传统商业的博物馆,也是近代革命的联络站、民间信仰的交融地,形成了以上杭路、下杭路、隆平路为主,少量南北向巷弄勾连的“两横一纵”的空间格局,以“前商后寝”式的多进院落为典型的肌理特色。

上下杭在《福州市城市总体规划(2011—2020)》和《福州市历史文化名城保护规划(2012—2020)》中与三坊七巷、朱紫坊共同列为福州市的3片历史文化街区。2013年11月,《福州市上下杭历史文化街区文化遗产保护管理办法》颁布。2014年5月,福建省人民政府依据《历史文化名城名镇名村保护条例》等有关规定,认定第一批省级历史文化街区,上下杭历史文化街区名列其中。2017年9月,《上下杭历史文化街区保护规划》公布。伴随各类条例、保护规划等的颁布,上下杭之于福州乃至福建的关注度和地位逐步提升,独特价值凸显。因此,识别上下杭历史文化街区遗产价值对于阐释福州遗产的完整性叙事意义重大。

目前,对于上下杭的研究涉及口述史、商业发展、空间肌理等不同的角度,尤以不同理论指导下的街区更新探索为重,但回归价值载体自身的识别与研究不足,尤其是对街区内遗产与福州其他历史街区的关联研究欠缺。本文以2022年“北京大学文化遗产保护联合工作坊”调研为基础,以工作坊提出的关注更大空间尺度的、整体性的、系列遗产的方式为指导,以上下杭为切入点,尝试构建福州遗产的完整性叙事,具体从地理位置、历史定位、精神文化诸层面对上下杭的遗产关联性展开分析,旨在实现街区的遗产特征识别与叙事关联构建。

1 上下杭遗产文化内容识别

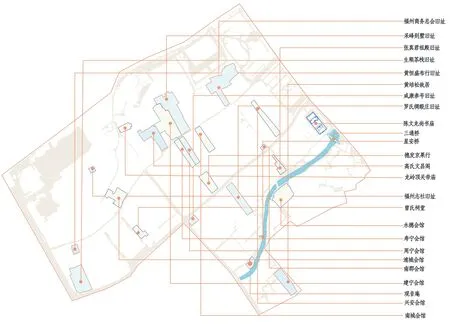

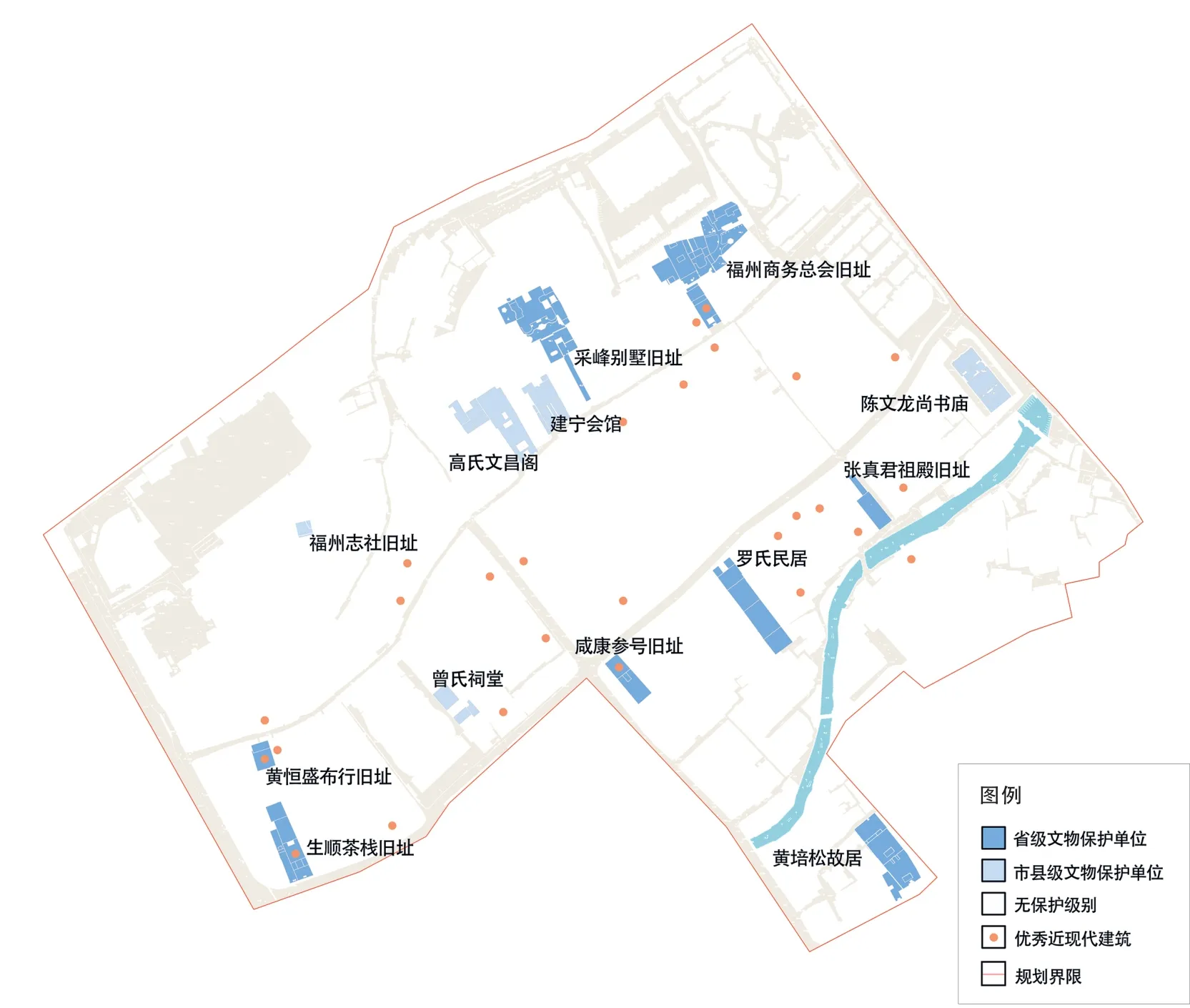

区别于带有典型官宦文人气息的三坊七巷、融汇万国风情的烟台山,上下杭更多承载着福州的烟火市井气,多样态的文化类型在这里交融,共筑起上下杭文化遗产的复杂性、地方性与综合性,存有丰富多样的遗产内容(图1)。从文保单位来看,遗产内容涉及建筑、桥梁、古井、碑刻、民俗文化等多种类型,其中以中西合璧闽式建筑最为典型。据统计,上下杭历史文化街区核心保护范围占地23.54 hm2,共有文物保护单位20处,登记文物点78处,传统风貌建筑314处[1]58。其中省级文保单位4处7点,包括上下杭商号建筑群①具体含咸康参号旧址(下杭路219号)、黄恒盛布行旧址(上杭路217号古民居)、 罗氏绸缎庄旧址(下杭路181号)、生顺茶栈旧址(下杭路238号)。、张真君祖殿旧址(星安巷88号)、福州商务总会旧址(上杭路100号)、采峰别墅旧址(上杭路121号);市县级文保单位5处,包括星安桥(星河巷19号边)、三通桥(三通桥路20号)、黄培松故居(中平路172号)、高氏文昌阁(上杭路134号)、陈文龙尚书庙(三通桥2号);区级文保单位2处,包括福州志社旧址(白马南路101号)、曾氏祠堂(下杭路198号)(图2)②数据引自《上下杭历史文化街区保护规划》。。从文化类型来看,上下杭遗产内容主要囊括商贸文化、会馆文化和宗教文化。商贸文化是上下杭诞生的根基,会馆文化是上下杭发展的跳板,宗教文化是上下杭维持的精神庇佑[2]。三者融合影响,共同构成上下杭遗产内容的包容性。

图1 上下杭历史文化街区遗产载体分布图

图2 上下杭历史文化街区文物保护单位级别图

1.1 商贸文化:街区发展的根基

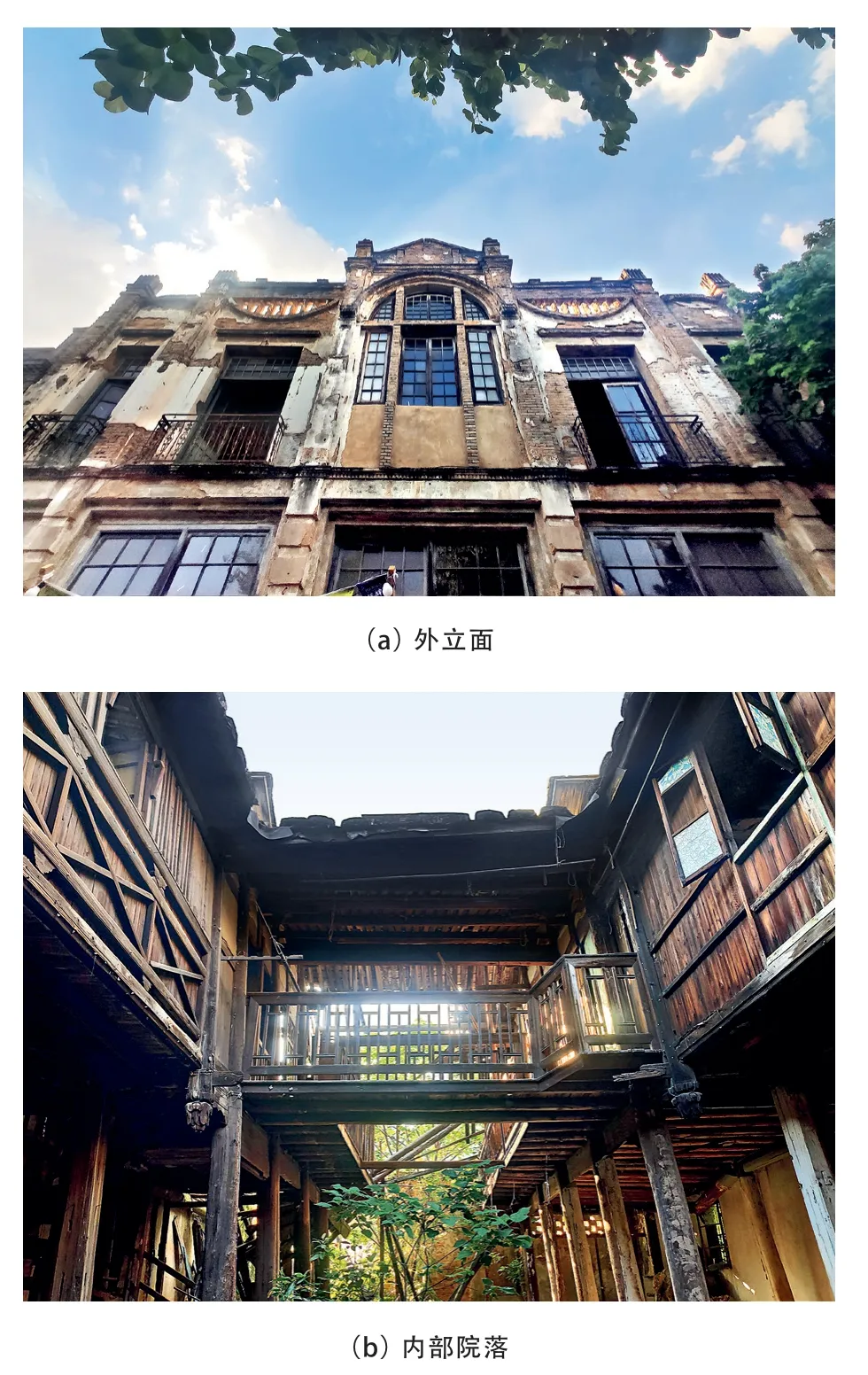

正是由于通商开埠,本土文化与舶来文化碰撞交融,构成了现今上下杭商业建筑风格自由混搭、中外并存的多元局面。与烟台山因外国居民的入驻,所带来更为“纯粹”和规范的西洋式建筑风格不同,上下杭既有福州本地特色建筑形式柴栏厝和省内外其他籍地的传统建筑形式,也有西式或东南亚元素作外立面、内部保留传统样式的混搭院落,以及完全异化于本土建筑的风格照搬等。例如,民国时期张桂荣、张桂丹兄弟经营的咸康药行(咸康参号)即是带有美国乔治亚建筑风格的、砖木结构的3层商铺建筑,从地砖到窗户以及楼梯扶手等无不展现外来文化影响上下杭建筑的历史(图3)。位于咸康药行对面的德发京果行则是1座正中3层、左右2层、6扇5间的中西合璧式建筑,沿街商铺立面借鉴罗马古典建筑样式,拱券、山花、铁艺栏杆等装饰立面,后进院落却以闽地传统建筑样式为主[4](图4)。

图3 咸康药行建筑内部(来源:2022年北京大学文化遗产保护联合工作坊 上下杭工作小组)

图4 德发京果行(来源:2022年北京大学文化遗产保护联合工作坊 上下杭工作小组)

1.2 会馆文化:地域展示的窗口

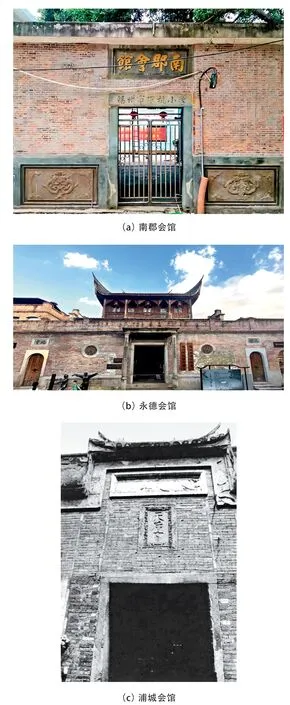

会馆是由同乡或同业组成的团体,始于明初,最早作官僚士绅、科举学子的停留聚会之所,之后功能拓展作商用。清末,上下杭已占据福州商业发展的重要地位,前往上下杭置业的商帮迅速增加,商贾往来密集,为便于歇脚、展示地域文化,也便于寄囤货物、业务洽谈、议定价格等,作为地源与血源维系重要纽带的会馆在上下杭如雨后春笋般建立。据史料记载,到民国时期,台江区共有会馆24个,其中上下杭街区便占其中近2/3,共建有14处会馆和福州商务总会,包括南郡会馆、古田会馆、永德会馆、建宁会馆、绥安会馆等,其中“按所属级别,共有府州会馆4所,县会馆13所;按会馆属地划分,共有本省会馆12所,外省会馆2所”[3]108。

“百货随潮船入市,万家沽酒户垂帘”,遍布于上下杭的会馆建筑不仅是其商业繁荣兴盛的结果,也是商业街坊格局的见证、地域文化展示的关键窗口。从时间来看,会馆的出现与上下杭商业的发展同频共振,最早始建于商业逐渐繁荣的清中晚期。从文化来看,上下杭会馆建筑大多继承了籍地特色,个别借鉴西方风格,融福州建筑特征,展地方技艺文化。例如,由泉州、漳州、厦门等闽南籍商帮所资建的南郡会馆于建筑之上充分展示了地方技艺青石雕,相传于山白塔寺的青石圆雕龙柱即是从南郡会馆搬得(图5(a))。由永春、德化2县所建的永德会馆是中国传统建筑与仿西洋建筑样式的叠加(图5(b))[5]。同时,由于地方信仰,会馆也多呈现出另一大特征,即会馆与神庙结合,厅堂往往也是神殿,供奉神,以妈祖为主,如浦城会馆匾额直书“天后宫”(图5(c))。

图5 上下杭会馆建筑(来源:2022年北京大学文化遗产保护联合工作坊 上下杭工作小组及福州双杭志)

1.3 宗教文化:习俗交融的结果

作为兴于商贸的历史文化街区,上下杭不仅是货物运转、商贸流通的集中地,也是文化交流碰撞的高地,民俗活动往往与商业发展息息相关。来自四海八方的商贾携本土民间信仰来到上下杭,对宗教形象亦有不同的解读与期望。所以,这里有为抗元英烈、忠义模范陈文龙所建的尚书祖庙,被民众私谥为“水部尚书”,以求水上航行的安全庇护(图6),有中国传统信仰神观音庵的存在,也有被视作武财神的关帝信仰,更有闽地盛行的妈祖文化等。

图6 陈文龙尚书庙(来源:2022年北京大学文化遗产保护联合工作坊 上下杭工作小组)

众多民间信仰中,张真君祖殿(图7)即是商贾习俗交融的最好体现。张真君信仰始于宋代闽清地区,因张真君为民开渠修圳、引水抗旱、倡导仙法种茄、仙法除草等传说皆与农业有关,被奉为农业神[6];于坐化之地德化而言,该区域林地占地面积大,森林又对民众来讲是神秘危险之地,毒蛇猛兽、山鬼邪神常有出没,所以张真君又赋予了降妖伏魔的能力[7];对上下杭而言,张真君又因区域特色活动被供奉为商业神。因张真君祖殿门前每年会有“潮水两头涨”的独特景观,被各地商贾视作为“财源不尽滚滚随潮来”的征兆,象征“聚宝、聚财”,甚至将“金融公会”“商事研究所”的会址设于殿内,作为发布商情信息的中心,赋予了张真君祖殿更广泛的内涵[8]。也许诸多神明的庇护确实保佑了上下杭街区商业的繁荣,但是,无论是因为先有了信仰才有了商业的聚集,抑或商业的兴盛使自然现象被赋予了信仰,都对街区商贸发展产生了重要的影响。

图7 张真君祖殿(来源:2022年北京大学文化遗产保护联合工作坊 上下杭工作小组)

2 上下杭遗产定位分析

列斐伏尔认为空间是社会化的产品,是人类生产实践的产物,在这过程中形成了空间的自然性、社会性、精神性[9]。作为集多业态、多要素于一体的历史文化街区,上下杭自是在演替过程中形成了自身历史性、社会性、精神性的特质,于福州文化繁荣发展中发挥着自身独特的价值。

2.1 多元的建筑遗产:中外交融的承载体

上下杭历史文化街区在时间跨度上不仅承载了多元的文化交流,也因文化交融衍生了中国传统造城思想的内生逻辑,并将结果体现在街区格局与建筑风格之上。从街区肌理来看,上下杭的街区发展反映了古人择高地临水而居、考虑山形水胜的城市选址营建理念,也是福州城市水陆变迁、水退城进的缩影,“市”因陆地的南移逐渐与“城”出现分离的趋势。上下杭雏形成于宋晚期,因水流冲积成的沙痕得以发展,街区因水而兴,走向应水而向,强调背山向水、顺势而为的建造思想。

从建筑样式来看,上下杭建筑风格以通商开埠为节点出现重大变化。开埠之前,商业发展以国内流通为主,建筑风格因商贾往来而呈现地域性表达,但仍以中国传统建筑风格为基调,与主城区相协。开埠之后,商业发展渐进高潮,对外贸易频繁,洋人活动范围被局限在闽江以南的仓山城区,致使北部老城区建筑风格受西方元素渗透较小,但地处烟台山与老城区结合地区的上下杭却形成了传统、西式与中外交融的建筑类型[10]23。值得注意的是,上下杭建筑的“异化”并非全然来自西方世界的直接影响,亦有东南亚和其他籍地的二重影响,本身具有极强的混合性,建筑风格形式趋向多样。

当然,这种中外并融的局面也有开埠通商往来于东南亚、欧美等地的主动选择,风格异变因文化交流共存而发生。为表明自身具有愿意接受新事物的觉悟、具有跨国从商经历的商贾,选择了以异样形式建造个人住宅、商铺等,如曾在马来西亚经商的杨鸿斌事业有成之后,借鉴西方古典建筑样式建造了采峰别墅,中式传统花格、哥特式尖券、古典式壁橱角柱等中外元素相融于一所建筑,构筑起上下杭中西合璧式建筑的代表。无论是从时间维度,抑或是空间维度审视,上下杭都或主动或被动地承载了因商业发展而带来的文化碰撞之结果,呈现出中外交融、多元共存的局面。

2.2 流动的精神遗产:发展革新的动力源

作为福州商业发展的高地,上下杭不仅滋养了“闽商精神”,也见证了福州与世界贸易接轨的历程,并随贸易往来串联起福州重要历史遗迹,为福州经济、文化、教育,乃至革命的发展提供了沃土,成为福州近代民族工商业发展的动力源、革命救国的联络站。

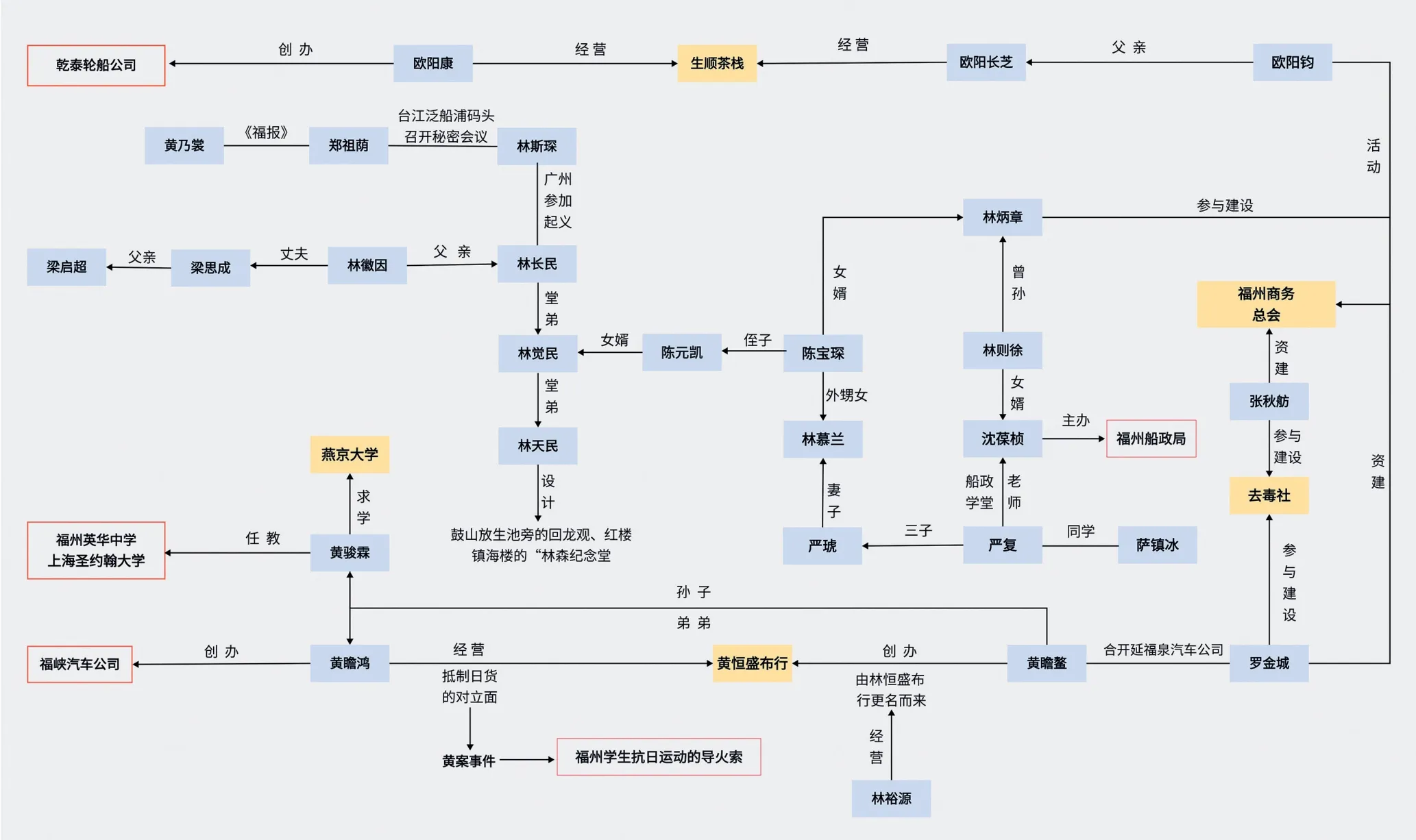

从人文活动来看,贸易往来于国内外的商贾汲取新思想,面临国家危难,期望“实业救国”,涌现出了一大批如张秋舫、罗金城、欧阳康、黄瞻鳌等求新报国的闽商,他们心存民族大义,勇担国家、民族责任,以经商基业助推近代民族工业发展(图8)。例如,罗金城不仅与张秋舫、陈宝琛等人在上下杭筹办组建了去毒社、福州商务总会,也曾与经营黄恒盛布行(原林恒盛布行)的黄瞻鳌合资开办延福泉汽车公司。以茶叶兴家的欧阳家族不仅创办了被称为“茶帮之王”的茶商品牌生顺茶栈,其后代也具有浓厚的爱国情怀,生顺茶栈一度作为中共福建省委地下党交通联络站使用,后代欧阳康则出资创办了乾泰轮船公司。于马来西亚槟城经商的杨鸿斌,不仅在上杭街彩汽山置地兴建采峰别墅,还创办慈善社,出资建设学校、医院、孤儿院等。与此同时,以商会为代表的社会团体则推动着社会阶层的流动,将上下杭与三坊七巷、烟台山等地的文人雅士相关联,去毒社、福州商务总会等实体即是重要的联结点。发展至民国,上下杭商业的发展早已突破地域、行业的范畴,实现了其以商业为实,滋养近现代工商业、教育文化的转变,成为福州发展革新的动力源。

图8 上下杭部分人文活动关系图(来源:2022年北京大学文化遗产保护联合工作坊 上下杭工作小组)

3 上下杭遗产价值阐释

城市遗产的价值在于历史的过程性与当前现实性的双重作用,历史赋予街区深厚的物质与精神积淀,构建起独特的价值内涵。根据上文讨论的遗产内容识别和定位分析,上下杭历史文化街区作为地处福州历史人文景观中轴线的重要遗迹,与以传统建造的“老城区”、西方文化渗透的仓山区形成哑铃状格局[10]21。上下杭历史文化街区以商业为根基,在商贸交流中兼收并蓄、融会贯通、勾连内外,构建起福州中外文化交融的“枢纽站”、传统商业的“博览馆”、民族工商业发展的“供给站”。上下杭在历史价值、艺术价值和社会价值维度上展现了地区独特性,亦通过人的交往活动与外界产生互动关联性,为构建阐释上下杭的遗产价值提供新思路。

3.1 上下杭遗产的独特价值—从历史、艺术、社会3个维度谈起

上下杭历史悠久,人文历史最早可追溯至汉驺无诸于双杭惠泽山筑台拜王册封③[宋]王象之《舆地纪胜》卷128载:“越王无诸庙在南台临江,昔汉遣使封无诸为闽王时在此授册命,故立庙焉。”清道光二十九年刻本。,是台江乃至整个福州历史的重要策源地。街区成于宋,经历了商业发展于明清、通商开埠达鼎盛、近代革命渐衰败、建国改造功能变更等不同的阶段,谱写了福州商贸发展的辉煌篇章。上下杭与三坊七巷、朱紫坊历史文化街区、烟台山历史风貌区等共同构建起了福州传统与开放和异化的完整叙事和历史进程,是闽商精神的滋养地,也是民俗文化的交融地,见证了福州从传统到开放、从守旧到求新的转变,对研究中国民族工商业的发展、社会阶层变迁以及外来文化入侵等都具有重要的历史意义。

多元共存是上下杭历史发展的结果,遗留下丰富多彩的遗产内容,无论是会馆文化、商贸文化,抑或是民俗信仰、建筑风格都为展示文化碰撞提供了完美的佐证材料与窗口。上下杭完整保留了从明清传统建筑到受外来文化影响的多谱系建筑样式,类型上涵盖商业建筑、住宅、会馆建筑、宗庙祠堂等多种类型,风格上包括有福州和省内外其他地区的中国传统建筑、西式门脸传统院落等多元化的建筑样式,是福州建筑艺术长河中璀璨的明珠,为研究福州民居、商业建筑演化进程、福州近现代建筑史等提供了完整而系统的参考。同时,商贾往来所夹杂的文化、信仰交流也为艺术的异地突变提供了场所,为研究文化的异地表征提供了案例。

上下杭以商业发展为根基,但不仅仅止步于商业,街区因商业发展催生商帮文化、会馆文化,汇聚了商贾、士绅,推动了不同街区、阶层的交流互通,提供了思想交流的场所。民间组织和社会团体的悄然生长为上下杭乃至整个福州带来了内生动力,乡绅、商贾以私人地位,致力于社区福利尤其是救济事业,推动社会阶层互动和向下兼容。心存民族大义的民族资本家们致力于民族工商业的发展,出资投建社会公益团体、机构,以期振兴文化、教育事业,实现实业救国的理想,为近代工业启蒙与发展提供了源源动力。同时,面对国家危难,上下杭从业商贾也表现出强烈的爱国情怀,为近代革命提供钱财、物资与场地,中共福建省委地下党交通联络站、中共福建省闽中地下交通站等地下革命联络站都曾设立隐藏于上下杭商铺会馆之中,为研究近代革命历史提供了路径。

3.2 重构叙事视角:内生外扩交织的闽商故事

上下杭是闽商发祥地之一,也是海上丝绸之路的重要节点。密布的河网水系、便捷的水路交通是上下杭地区商贸兴起的重要因素。自明代始,上下杭就作为福州的经济中心承担着省内主要的贸易活动,福州南北地区的土特产经过水路、陆路等运输渠道,在上下杭地区进行集结和交易,商业得以繁荣发展。此地素有“福州传统商业博物馆”之称,商贾云集、名店林立、会馆汇聚,为上下杭带来持久的活力和生命力。商业繁盛、商帮会集,随之带来民间信仰之交融,沿河分布的张真君祖殿等庙宇就寄托着民众寻求商业之神庇护的美好愿景。民间组织和社会团体的悄然生长为此地乃至整个福州带来内生动力,乡绅、商贾以私人地位,致力于社区福利尤其是救济事业,推动社会阶层互动和向下兼容。近代五口通商、港口开放,茶叶等本土商品走向世界,西方的技术、文化、思想亦率先传播到福州等港口城市,上下杭地区清末民初中西合璧的建筑风貌就是中外文化交融的印证。随着民族危机的加深,民主革命也在这里悄然开展。上下杭地区作为近代革命的联络站,为福州的抗日救亡和解放事业作出了重要贡献,同时见证了福州的近代革命史。

若将上下杭置于整个福州社会区域史的视阈之中,上下杭则扮演了“中转站”和“枢纽站”的角色,商人群体及其商业活动为中转站和枢纽站提供了源源不断的资源动力:以商会为代表的社会团体推动社会阶层流动,与三坊七巷的文人志士形成勾连;商业的繁荣发展为学习西方、发展船政事业提供重要资金支持。上下杭一方面受到诸多外来因素的影响,另一方面又具备内生性,不断发掘独属于这座城市内在的生长动力。

4 结束语

在价值利用方面,上下杭历史文化街区目前重点采取边修复边引资的方式开展保护修缮工作,其中建筑保护修缮的顺序主要以文物局指定的名单为依据,大体遵循靠近街区边缘与主要沿街面的建筑先修复,即“由外到内”的规律。历史建筑的评选主要以遗存年代和人文史为价值依据,评选主体是文物局,福州市台江区上下杭历史文化街区管理委员会负责管理工作。在街区的开发上,呈现出下杭路作经济营销、上杭路作学习培训以及茶空间、文保单位散点展示、周末杭肆文创市场补充活化的街区利用模式。上下杭遗产载体的使用价值因资本的介入得以提升,但街区的展示利用却略显不足,上下杭自身价值的逻辑叙事和对福州城市整体价值构建的重要性依然存在欠缺。

在价值作用方面,作为闽商文化、海洋文化的发展高地,上下杭既是近现代建筑演化的见证者,也是中外文化碰撞的承载体,是民俗文化共融的寄居地。上下杭虽始终以商业发展为核心,但凭借其独特的地理位置、优越的商业交流平台,在历史演替中拓展出不同的角色。其建筑与街区风貌承载着福州民族商业及民主革命发展的历史记忆,书写了中国传统商贾文化拓展世界贸易的历史传奇,同时也体现了福州城市的人文精神。上下杭之于福州乃至近代中国的发展,承担着联结点、枢纽站的作用。传统与现代交织、本土与外来融合,共同点亮了福州近代民族工商业发展的启蒙曙光。

(致谢:本论文受到张剑葳、孙静、张继州等老师的悉心指导,在此深表谢意!同时感谢上下杭工作小组成员丁忠敏、杨岍荟、韦曦提供的材料支持,感谢齐晓瑾、王思渝等老师在实地调研中的指导。)