共情·共融·共创:讲好中国故事,引领课程思政

——以《金融市场与金融机构》课程为例

张兰花,杨朝英,严 谨

(1.福建技术师范学院 经济与管理学院,福建 福清,350300;2.福建农林大学 经济学院,福建 福州,350002;3.福建商学院 工商管理学院,福建 福州,350012)

一、引言

我国正在实施教育强国战略,推进高等教育内涵式发展。党的十八大以来,习近平总书记多次就高等教育应培养什么人、怎样培养人与为谁培养人等根本性问题做出重要论述。2016 年全国教育大会强调“把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面”“其他各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”[1]。为落实该指示精神,教育部协同中共中央组织部等八部门发布《关于加快构建高校思想政治工作体系的意见》(教思政〔2020〕1 号)[2],随后又印发《高等学校课程思政建设指导纲要》(教高〔2020〕3 号)[3],全方位部署高等学校课程思政。然而改革开放以来,西方教育理念与方法的应用,在拔高高校教育的资本逻辑、技术逻辑与专业逻辑的同时,也造成教育政治逻辑与功能的弱化甚至消解,滋生了去中心化、去权威化、去政治化的思维与思想[4]。在此背景下,如何有效实施课程思政成为高等学校关注的焦点与理论研究的热点。

当前国内关于“课程思政”主题的文献不少,主要包括以下两个方面。第一,基于课程思政内涵的理解对课程思政的实施策略展开研究。董必荣[5]认为课程思政不仅是高等教育价值观的理性回归,也是大学本质职能与教师天职的回归,要综合教育目标、内容供给、课堂范畴、教育主体、育人方式与实施环境全方位打造课程思政;王学俭和石岩[6]认为要秉持协同育人的理念与创新思维,采用显隐结合的立体多元方式打造课程思政;林流动等[7-9]认为要协同思政课程与课程思政,把握理念协同、教师协同、教材协同与教法协同,在知识传授中强调主流价值引领,从备课、讲课、考核以及课外活动四个维度实施课程思政。第二,基于课程思政实施主体的视角展开研究,总体上可以分为学校与学科专业的中观主体与具体课程的微观主体两类。刘鹤等[10]认为学校应从顶层设计层面挖掘课程思政资源,获取教师广泛认同,创新现代技术;张晨钟和刘文秀[11]从学科专业层面出发,认为要完善课程思政的制度空间,坚持生产实践导向和构建高校专业类课程思政共同体策略;何玉梅[12]认为统筹显性课程和隐性课程应强化全员广泛参与,倡导讲授、对话、交往与服务“四位一体”的模式;刘文超和李辉[13]提出打造立体化的课程思政教学团队,搭建课程思政资源平台,推进课程思政示范课程建设,完善课程思政评价考核体系。

综上,关于课程思政实施模式的研究成果颇丰,但仍有进一步提升的空间。研究成果主要基于个人经验总结,对其科学性论证稍显薄弱;少数研究关注到“讲好中国故事”与课程思政融合的问题[14],但尚未形成较成熟的“讲好中国故事”引领课程思政的理论模型。此外,周秋华和陶小模[15]在课程思政研究中采用扎根理论,但只是依据对教师的访谈资料展开分析,缺乏对学生视角的考量。本研究基于“讲好中国故事”的视角,以《金融市场与金融机构》课程为例,研究“讲好中国故事”引领课程思政的模式,为提高中国故事在课程思政中的信服力、感染力与号召力,提升课程思政品质提供理论指引。

二、“讲好中国故事”引领课程思政的必要性

(一)提升学生金融素养的需要

《金融市场与金融机构》是金融类专业的核心课程之一,从微观、中观和宏观层面对金融市场与金融机制问题展开讲解,让学生充分掌握该课程的基本概念、理论与方法。中国故事为《金融市场与金融机构》课程提供了优秀素材,并且故事育人效果也得到理论界充分肯定[16-19]。党的二十大报告明确提出,“加快构建中国话语和中国叙事体系,讲好中国故事、传播好中国声音,展现可信、可爱、可敬的中国形象”[20]。将中国故事融入课程中,向学生展现近年来我国金融市场与金融机构的新战略和新举措,讲述真实、立体、全面的金融故事,形成 “听故事—被故事中的人或事感动—认同故事中的人或事 —认同故事蕴含的价值观”的逻辑链条[21],加深学生对我国金融市场与金融机构的理解与认同,提高其分析与解决金融相关问题的能力,提升其金融素养。

(二)增进金融自信的必然选择

中国故事中包含了博大精深的金融智慧,充分体现了中国人的奋斗精神与信念追求,是课程思政中坚定文化自信的宝贵素材。通过在《金融市场与金融机构》课程中讲好中国故事,引导学生领会我国的金融文明,进而帮助其树立中国特色社会主义金融道路自信、理论自信、制度自信和文化自信,增强金融责任感和使命感,做金融文化与思想的践行者,这与课程思政的目标完全契合。因此,以“讲好中国故事”引领课程思政,不仅必要而且迫切。

(三)建设金融强国的现实考量

国家长治久安最大的威胁是意识形态领域的失守。长期以来,《金融市场与金融机构》等经济类课程都以西方经济学理论为基础,受西方思想的指引,学生的价值观很大程度上是 “他塑”而非 “自塑”,在价值认同上存在强烈的个人主义、实用主义等倾向,这与我国丰富的金融实践以及快速提升的国际地位不相适应。在《金融市场与金融机构》课程中讲好中国故事,引导学生从实现中华民族伟大复兴的战略高度认识到金融强国建设的重要性,强化学生的责任意识与自觉性。习近平总书记强调:“必须增强底气、鼓起士气,坚持不懈讲好中国故事,形成同我国综合国力相适应的国际话语权。”[22]320因此,以讲好中国故事为切入点,构建课程思政新格局,把握话语主动,推进主流意识形态传播,回应西方霸权话语体系,是顺应现代化金融强国建设的需要,也是提升我国金融软实力与影响力的现实选择。

三、扎根理论的实施与结果

扎根理论适合多主体、复杂流程和系统模型的定性问题研究。“讲好中国故事”引领课程思政,涉及到教师与学生双重主体,且缺乏成熟理论基础,适合采用扎根理论展开研究。因此,本研究以习近平关于讲好中国故事的重要论述为理论基础,使用扎根理论按照开放式编码、主轴式编码和选择性编码三个步骤展开质性分析,并采用理论饱和度检验以保证研究效度。

(一)数据来源

课程思政涉及到教师与学生双方。教师对课程特点及其思政的目标、内容与方法等有独到的经验与见解;学生作为课程思政的接受主体,对课程思政有特定的诉求。因此,基于师生双重视角,采用深度访谈法获取研究资料。首先,由五名教师组成教师团队,对访谈内容进行充分讨论,形成访谈提纲初稿。接着,采用访谈提纲初稿对金融类专业8 位学生进行初步访谈。然后,依据初步访谈中出现的问题,教师团队进一步讨论提纲初稿设计的合理性与科学性,形成访谈提纲终稿。最后,为了较全面考察学生对该课程思政的看法,选择金融类专业95 位学生开展深度访谈,将访谈对象分为修读过该课程的毕业生、修读过该课程的在校生与正在修读该课程的在校生三组。在访谈过程中,为了让学生更好地把握访谈内容,教师作为访谈实施者对课程思政等概念进行适当解释。

(二)开放式编码

本研究在互不影响的情况下分别对三组访谈对象的原始访谈资料展开两次独立编码。首先,把访谈资料输入Nvivo12∙0 软件,将其提炼形成原始例句。接着,将原始例句归纳抽象成初始概念。最后,将两次编码进行一一对照,找出两次独立编码中相同和不同的编码内容,采纳相同编码内容;参考相关学术研究成果,对比不同的编码,剔除出现频率少于两次且无法范畴化的概念,最后得到23 个初始概念(见表1)。

(三)主轴编码

利用Nvivo12∙0 软件中的“树状节点”功能对23 个初始概念进行连续比较与归纳,形成8 个主范畴(见表1)。

(四)选择性编码

在主轴编码的基础上,本研究在一个更高的抽象水平上展开选择性编码,梳理主范畴间的相互联系,确定3 个核心范畴(见表1)。

四、模型构建

依据扎根理论分析得到的核心范畴、主范畴,形成“共情·共融·共创”为脉络的“讲好中国故事”引领《金融市场与金融机构》课程思政理论模型(见图1)。该模型解决了讲什么样的中国故事、由谁来讲与如何讲等关键问题。其中,“共情”解决了讲述目标的问题,即聚焦爱国情怀、金融情怀与金融价值观;“共融”解决了如何选择中国好故事的问题,把讲政治与讲金融相融合;“共创”解决了由谁讲与怎么讲的问题,涉及到讲述主体、讲述理念与讲述方法等多元创新协同,提高“讲好中国故事”的信服力、感染力、号召力和传播力。

五、“讲好中国故事”引领课程思政的理论模型解读与实施策略

(一)共情目标引领“讲好中国故事”

美国共情力专家亚瑟·乔拉米卡利将“共情”解释为理解他人的能力。将“共情”运用到“讲好中国故事”引领课程思政中,即要使学生感受中国力量,领略中国智慧,实现思想政治的共情。主要体现在三点:一是铸爱国情怀,深化学生对习近平新时代中国特色社会主义思想的认同,帮助其树立强大的民族自信心与自豪感,增强其爱国主义情怀;二是育金融情怀,增强学生的金融专业自豪感,增强学生学金融、爱金融的信念、使命感与社会责任感;三是塑社会主义金融价值观,帮助学生树立社会主义金融文化自信。

(二)共融原则甄选中国好故事

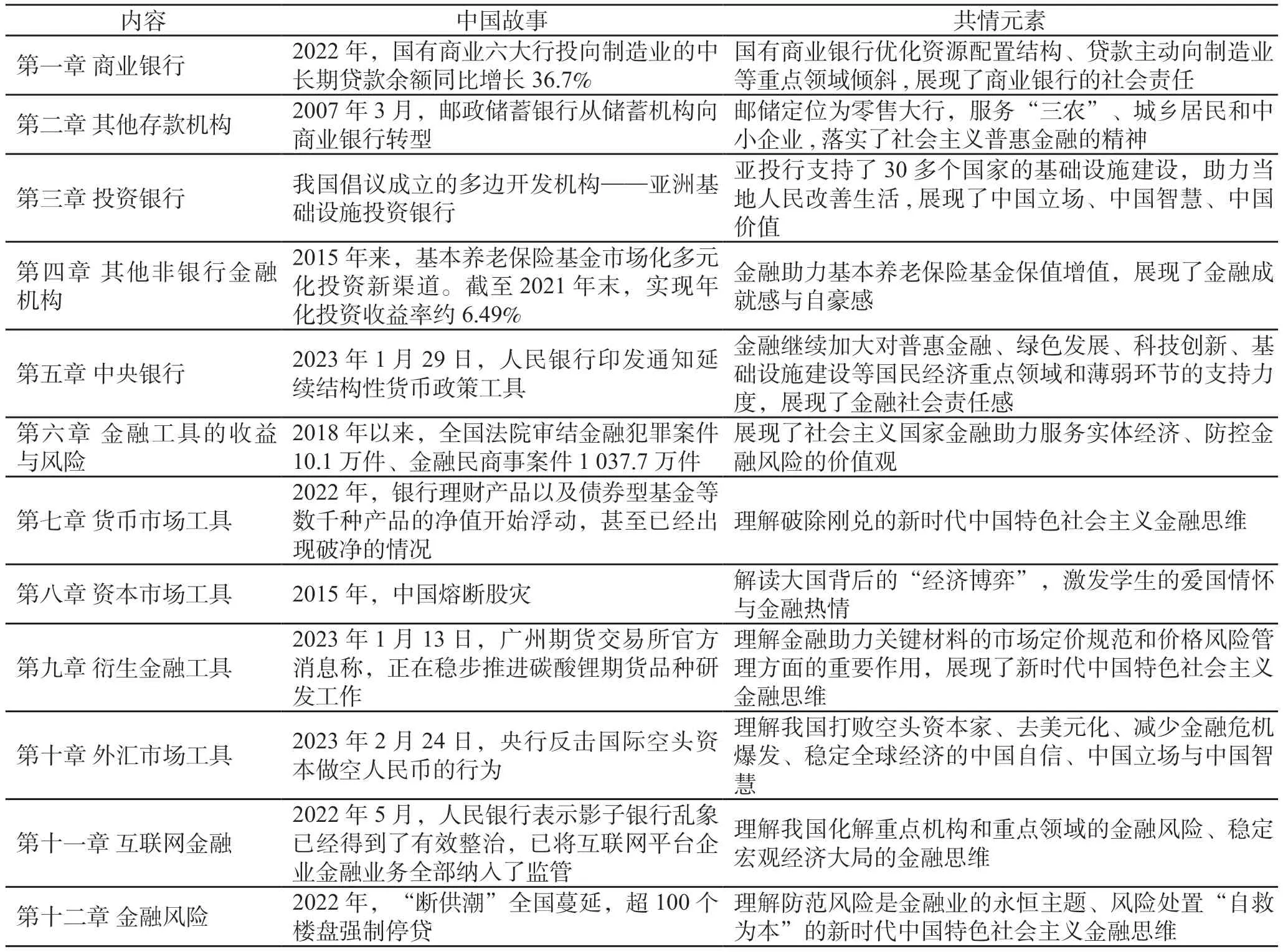

紧扣共情目标,依据讲政治与讲金融元素有机融合的标准,深度剖析《金融市场与金融机构》课程的教学内容,结合各章节的知识点,围绕中国金融市场与金融机构的发展成就、法律法规、经验与教训等方面甄选中国好故事(见表2)。重点把握两大原则:一是讲政治,依据“讲政治,把握正确导向”[22]26原则,选择具备鲜明的习近平新时代中国特色社会主义思想色彩的中国故事,帮助学生坚定政治自信、永葆政治信仰,指导学生在学习与生活实践中坚持党性原则、站稳政治立场;二是讲金融,围绕我国和世界发展面临的重大金融问题,选择“能够体现中国立场、中国智慧、中国价值”[23]的有关金融市场与金融机构的“发展道路、发展理念、发展方式”[24]的故事,引领学生养成丰富的金融素养。

表2 甄选中国好故事示例Tab.2 Selected examples of good Chinese stories

(三)共创实施“讲好中国故事”

1∙讲述主体创新

打造具备智慧创新教学思维、扎实金融素质和良好信息科学素养的数智化教学团队,重点强化两方面工作以提升教师“讲述”的主体力量。一是构建智能环境,完善智能教育基础设施,强化对教师团队的AI技能培养,如建设远程教室与沉浸式教室等创新教研空间;二是打造校企合作的智慧培训模式,如与金融科技公司合作形成产学研协同教学能力提升模式。

2∙讲述理念创新

依据“把握大势、区分对象、精准施策”[22]3原则,在《金融市场与金融机构》课程思政中讲好中国故事。一是聚焦新热点、难点与重点,着力提升故事内涵。设计金融理论前沿、数据解读、案例分析与聚焦热点等模块,追踪金融市场与金融构建热点问题,生动呈现近年来我国金融市场的新战略和新举措。二是以学生为中心,实施趣味教学,引导学生积极思考,以思促能,打造高效的教学课堂。设置课堂提问、小组讨论、延伸阅读与回应主题作业等自主学习环节,引导学生思考《金融市场与金融机构》课程中所蕴含的中国思想、中国方式与中国力量。

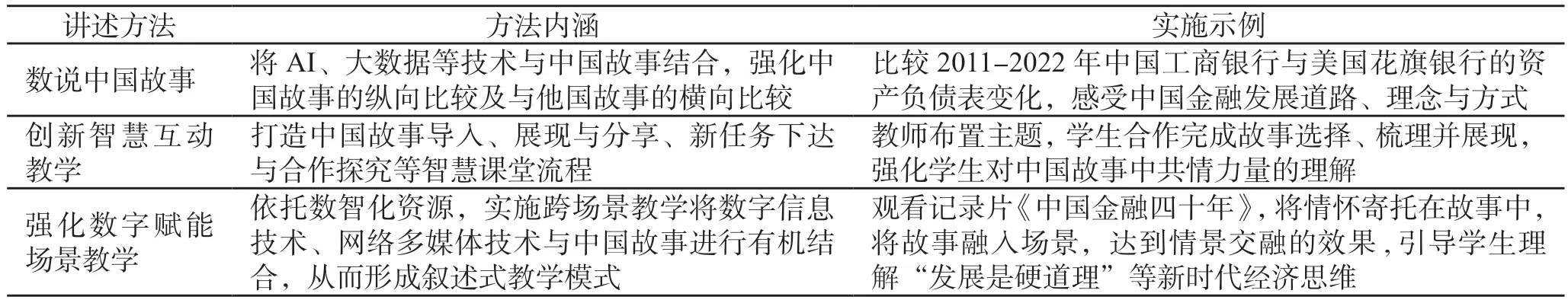

3∙讲述方法创新

充分贯彻习近平总书记“加快传统媒体和新兴媒体融合发展,充分运用新技术新应用创新媒体传播方式,占领信息传播制高点”的精神[22]31。具体到《金融市场与金融机构》课程中,依托数字化技术,创新智慧教学模式,采用数说中国故事、创新智慧互动教学与强化数字赋能场景教学等方式,增强课程思政的时代感和吸引力,具体讲述方法的内涵解读与实施策略见表3。

表3 讲好中国故事的方法Tab.3 Methods of telling Chinese storis well

六、结语

“讲好中国故事”引领课程思政是提升学生金融素养、增进金融自信的必然选择,也是建设金融强国的现实考量。基于师生双重视角构建的理论模型揭示,“讲好中国故事”引领课程思政要以共情目标为引领,依据共融原则甄选中国好故事,并通过共创方式实施。该模型为“讲好中国故事、传播好中国声音,展现可信、可爱、可敬的中国形象”的二十大精神落地提供了具体思路,为经济金融类课程思政提供了理论指引。但其实际效用需要进一步检验,此外还需强化“诉求分析—模型构建—效用验证—反馈”的模型优化研究。