高校科研评价制度对教师科研行为的影响

——以满意度为中介变量的考察

高 涵,赖 家,屈佩斯

一、引言

高校学术生产活动的繁荣最终取决于高质量的教师科研,而影响教师科研行为的因素有很多。高校教师科研评价制度不仅是决定教师科研行为的关键因素,也直接影响其他制约因素,对于引导教师开展科研活动、优化学术生态具有重要价值。当前,各高校纷纷开展教师科研评价制度改革,并在指标设立、分类评价等方面进行了有益探索,但实际上尚未产生显著的积极作用。相反,不仅是作为评价对象的教师,甚至是制度的制定者和实施者对评价方法的机械、评价指标的单一、评价理念的功利导向等均多有诟病。[1]可见,高校教师科研评价制度与教师科研行为并非显而易见的单向作用关系。那么,如何解释从高校教师科研评价制度到教师科研行为之间的“黑箱”?

已有关于高校教师评价制度与教师科研行为关系的研究,主要侧重于高校教师评价制度的功能异化与教师科研行为。如有研究者指出,导致教师热衷于短平快科研与过度功利化的原因是多方面的,但制度诱导是最根本因素。[2]还有学者进一步研究认为,教师科研行为与外部的高校教师评价制度、内部的教师个人心理因素存在关联。社会心理学的角色理论认为,只要人们真正认同自己的角色,其行为就表现为真实,反之就会产生行为的偏离。基于角色理论,顾剑秀等学者认为,考评制度和大学教师对自身科研者角色的认同都是影响其科研行为的主要因素。[3]思拉恩·埃格特森等研究者认为,制度相关者对制度的满意与了解会影响制度改革的成败,“在当权者或者公众对新的社会制度实践缺乏了解的时候,或者认为新的制度安排不合理的时候,制度改革通常会失败”[4]。可见,现有研究普遍认为,评价制度对高校教师科研行为具有重要影响,教师的认同、满意等心理因素在其中起调节作用,但是其作用路径尚未有清晰的研究结论。基于此,本研究拟以满意度为中介变量,分析高校教师科研评价制度对科研行为的直接影响及以满意度为中介因素的间接影响,从而破解从制度到行为的“黑箱”。

二、研究综述与研究假设

(一)科研评价制度与教师科研行为

梳理有关教师科研行为的研究,可以发现既有从教师心理例如职业压力、动机等内部因素进行的深入研究,也有从高校环境或科研评价制度等外部因素分析教师科研行为的研究。大学教师科研行为受学校相关评价制度及大学教师制度认知的影响,制度成为影响大学教师科研行为选择的关键因素之一。[5]目前关于高校科研评价制度对教师科研行为影响的研究,大多基于制度结构的分析视角。研究者们认为影响高校科研评价制度功能发挥的关键在于制度环境和制度结构,因为它们是承载个体利益和行动的容器,个体或组织在评价活动中的行为方式和结果需要置于制度情境中才能得到合理解释。对于高校科研评价制度结构的划分,有两种代表性观点:第一,叶继元等人认为科研评价是形式评价、内容评价和效用评价的“三位一体”,包括评价主体、客体、目的、标准、方法与制度6个要素。[6]在评价制度的建设中,尤其应重视对评价目的、评价标准和指标等的规范化(订立成文的规范)和制度化(建立常规的制度),因为制度具有极严的强制性和约束力,是达到评价体系总体目标的保障。第二,阎光才等人将高校科研评价制度的构成要素分为评价目的、评价主体、评价客体、评价标准、评价指标、评价过程、评价方法和评价周期等8项,探讨教师对科研评价制度的真实体验,以构建理想的教师科研评价制度。[7]虽然两种划分稍有不同,但对评价制度应该包括评价理念、评价目标、评价主体以及评价指标和评价方法等已形成共识。因此,本文将高校科研评价制度划分为评价理念、评价主体、评价标准、评价方法、评价程序与评价结果应用6个维度,并提出研究假设H1,即高校教师科研评价制度显著正向影响高校教师科研行为。

(二)科研评价制度与制度满意度

满意度是心理学领域的重要概念,常用来表达有关体验的情感,分为整体满意度和属性满意度。[8]满意度概念应用到制度研究领域时,整体满意度指对制度各组成要素总体的满意程度;属性满意度是对制度各组成部分属性的满意程度,其测度可以通过对比预期完成,也可以直接测量具体的感知水平。本文采取整体满意度测评,直接测量教师对高校科研评价制度的总体感知水平。

目前研究者们从两种不同视角研究高校教师对科研评价制度的满意度。一是基于制度管理理论的假设视角。有学者指出,现行“经济人”假设的管理主义科研评价制度与教师期望的基于“学术人”假设的人本主义评价制度之间尚有很大差距,特别是教师评价体系的单向度问题严重制约着教师的满意度水平。例如,评价指标的简单化、机械化不仅破坏了教育评价的生态体系,而且也极大地挫伤了教师的工作热情。重论文轻教学,看重文凭和“帽子”的做法,使得教师的评价向度变得狭隘且绝对,缺乏科学性与合理性。[9]二是基于教师类型差异视角。董彦邦等人通过调查分析发现,高校教师对科研评价制度的认同存在显著的职称和学科差异,生存需求、关系需求和成长需求是影响教师科研评价制度认同的重要因素。[10]林杰通过在全国高校中的抽样调查发现,研究型大学教师对科研评价制度满意度最低,并且教师职称越高,对学术自主权状况越不满意。[11]董华则基于不同类型教师,提出无论是科研型、教学型还是教学科研型教师都对科研目标、科研工作量及科研考核周期存在不同程度的不满,造成了科研工作总体满意度不高。[12]综合上述分析,本文提出研究假设H2,即高校教师科研评价制度显著正向影响教师满意度。

(三)制度满意度的中介作用

高校教师科研评价制度虽然是各方利益博弈的结果,但优秀的教师科研评价制度需要教师积极参与并确认为适当的评价原则和标准,“教师必须确信的是,这个刚刚构建完成的教师评价体系是他们自己的,因为教师在体系构建时拥有强大的实力”[13]。满意度是一种主观感觉,反映了个体对事物整体认知和心理感受。有关满意度中介作用的研究,主要有三种观点。

第一种是认为有积极的中介作用,即教师满意度越高,评价制度就越能激发教师积极的科研行为。张冰冰等研究发现,提高教师的满意度有利于论文产出的增加,同时提高满意度不仅有利于提升教师的个人学术生产力, 更有利于促进教师学术合作的达成。[14]霍树婷研究认为,教师的科研行为受高校科研制度满意度的影响,并建议制度设定要充分认清学校、学科自身的不同发展层次,制定让教师够得上、摸得着的科研激励政策,充分调动教师的科研积极性。[15]第二种是认为无积极的中介作用,即教师科研行为的产生不是因为对制度的满意,而是迎合制度的表现。任君庆认为面对强调量化评价、过于频繁的考核、数量化考核结果与晋升及待遇挂钩、项目研究周期过短、各项事务琐碎和工作负担过重等,迫于压力以及出于风险规避的考虑,教师往往会理性地选择风险小、周期短但可能是低层次甚至重复性的研究,以提高产出的效率。[16]第三种是认为中介作用有限定性,即并非所有教师的科研行为与制度满意度都有必然联系。如李文平等研究发现,大多“功成名就”型的中、老年教师,因为职业稳定性高,具有较大的自由发展空间,能够不再为评价制度所累,在日常教学、科研等工作中大多心无旁骛,不会过多考虑评价给自己带来的影响。[17]由此,本文提出研究假设H3,即高校教师科研评价制度以教师满意度为中介,显著影响教师的科研行为。

三、理论模型与研究设计

(一)理论模型

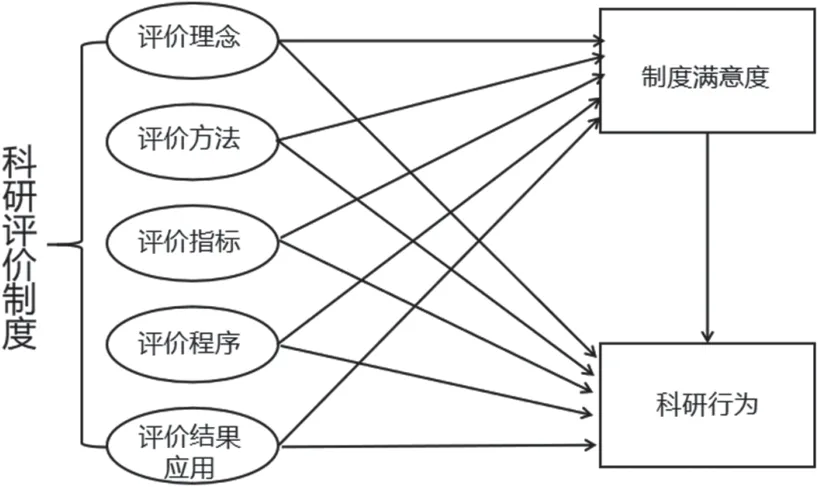

Deci和Ryan的自我决定理论提出,环境因素通过内在心理需要的中介对个体的行为与心理健康产生影响。[18]应用到管理学研究领域,理性选择制度主义强调外部制度与行动者的行为之间的互动作用,认为对制度的满意度不同,可能采取的措施和行动就会不同,即通过制度解释和预判个人在不同心理背景下的选择或行为表现。结合上文的文献综述,在参考国家科技评估中心、邱均平等研究成果的基础上,从评价理念、评价主体、评价标准、评价方法、评价程序与评价结果应用6个方面构建高校教师科研评价制度与教师科研行为、制度满意度之间的关系模型(如图1所示)。

图1 高校教师科研评价制度与教师科研行为、制度满意度的关系模型

(二)研究样本

本研究从“2021年软科中国大学排行榜”上的582所高校中按排名分层抽样出8所高校,定比抽取500名专任教师发放问卷,回收问卷500份,经过对相关研究变量的数据清理,最后得到446个有效研究样本。研究样本中男女教师分别为232人和214人,所占比例分别为52%和48%;正高、副高、中级及中级以下职称的教师分别为86人、156人、172人和32人,所占比例分别为19.3%、35%、38.6%和7.1%。

(三)变量测量

研究主要包括3个变量:第一,高校教师科研评价制度。根据划分的6个维度,每个变量4个测评题项。需要明确的是,本研究的测量题目设计主要针对高校科研评价制度中6个维度内容的呈现状况或价值取向。评价理念是高校科研评价制度逻辑的外显化,当前高校在评价理念上面临着如何摆脱一直以来的路径依赖现象,创造多重路径,充分发挥制度主体能动性的严峻挑战。评价主体是评价过程中的实体性要素,评价标准是核心,是学术目的的具体化,评价方法是手段,评价程序与评价结果应用是确保评价制度完整实施的重要环节。第二,高校教师科研行为变量。基于计划行为理论并结合Kleysen & Street(2001)的量表与本研究的具体情境,设计了4个题项测量科研行为,即愿意程度、投入时间、科研自信、计划与执行。教师科研行为是教师与其科研环境的互动过程,根据其行为类型可以区分为积极行为与消极行为,不同外部条件的刺激能使积极行为转变为消极行为。第三,满意度。本研究中具体指高校教师对科研评价制度的认知及主观感受。采取整体满意度直接赋分制。根据社会交换理论的观点,在科研评价过程中,当教师对评价制度的整体满意程度越高时,制度本身所承载的外部激励效应会更大,教师也更愿意投入积极的科研行为之中,通过教师主体意义建构、情绪激发和交往互动的积极卷入过程,[19]实现回馈组织和价值转化的双重目标。以上3个变量的测量均采取5等级,赋值1~5分。

采用SPSS 22.0对教师科研评价制度和科研行为量表进行信效度分析,Cronbach's a系数均在0.90以上,表示量表有较高的信度,其分析结果具有可信性和说服力。通过KMO和巴特利特球形度检验进行效度分析,结果表示KMO值都大于0.8,巴特利特球形度检验呈显著性,说明量表效度良好。同时,为了测量因子与测量项(量表题项)之间的对应关系是否与研究者预测保持一致,本文运用Amos对问卷数据进行验证性因子分析, 发现高校教师科研评价制度6个要素及科研行为变量对应的题项与研究者所预测的题项保持一致,变量代表题项的因子载荷数(Estimate)结果如表1所示。

表1 高校科研评价制度与科研行为的因子载荷

由表1可知,评价理念、评价主体、评价方法、评价指标、评价程序、评价结果应用、科研行为对应各个题目的Estimate均大于0.6,另外各个变量的AVE均大于0.7,且CR均大于0.9,说明因子与所表达的项目能够完整归属,每个因子对应所属题目具有很高的代表性,表明了理论构想的有效性。

接下来检验模型的合理性,结果显示,x2/df的值为2.797,小于3,适配理想;RMSEA的值为0.064,小于0.08,属于可接受的范围;其余的拟合指数NFI、IFI、TLI、CFI的值分别为0.939、0.960、0.954、0.960,均大于0.9,结果适配良好。综合来看,高校教师科研评价制度、科研行为整体的模型适配理想。

四、研究结果与分析

(一)高校教师科研评价制度、科研行为和满意度的相关分析

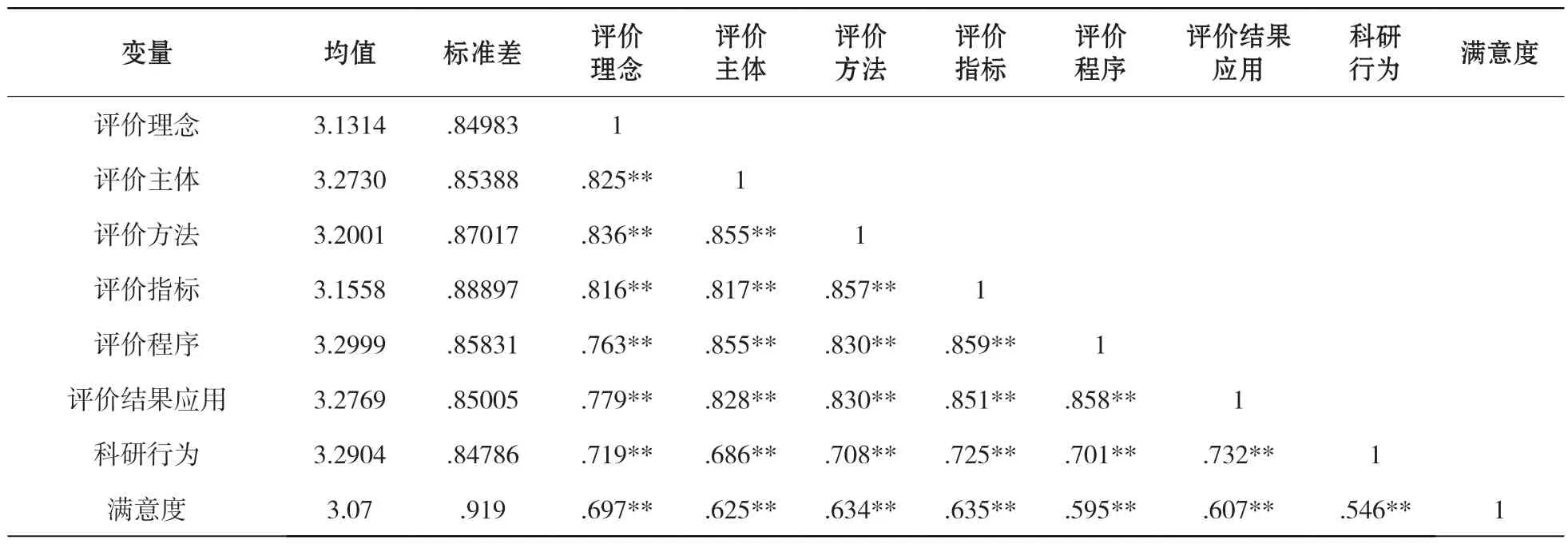

表2列出了6个高校科研评价制度变量和科研行为、满意度的相关分析结果,评价理念、评价主体、评价方法、评价指标、评价程序、评价结果应用与科研行为均呈显著正相关,其中评价理念、评价结果应用、评价指标相关性程度高,相关系数分别为0.719、0.732、0.725。此外,6个高校科研评价制度变量均与满意度呈正相关,其中评价理念、评价指标、评价方法相关性程度最高,相关系数分别为0.697、0.635、0.634。总之,高校教师科研评价制度的6个变量均与科研行为、满意度呈显著正相关。

表2 高校教师科研评价制度、科研行为和满意度的相关分析

(二)高校教师科研评价制度影响科研行为和满意度的多元回归分析

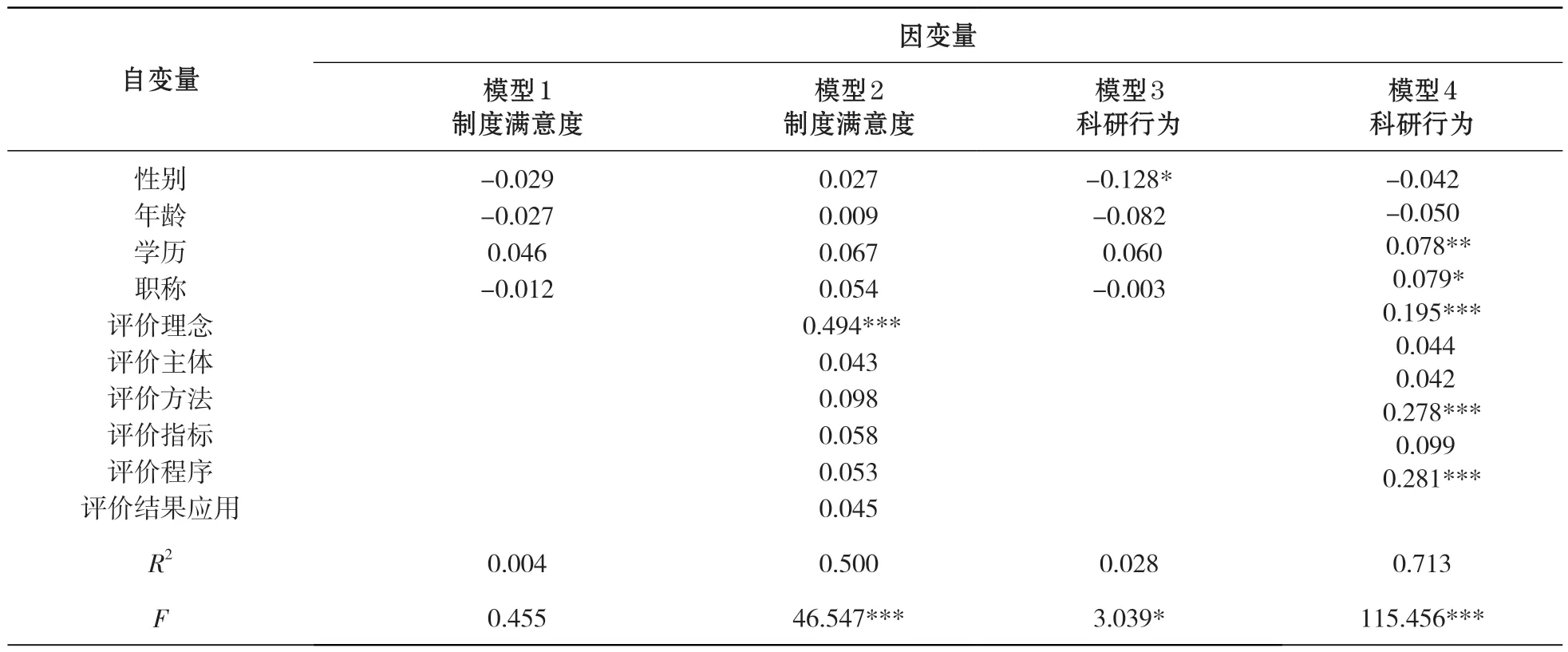

表3列出了高校教师评价制度对高校教师科研行为和制度满意度的多元回归分析,控制变量包括性别、年龄、学历和职称。首先,从模型2、模型4可知,评价理念对制度满意度和科研行为都有影响,回归系数分别是0.494(p< 0.001)和0.195(p< 0.001),评价主体、评价程序与评价方法对两者的影响力均较小;其次,评价理念、评价指标和评价结果应用对高校教师科研行为有显著影响,其中评价指标、评价结果应用对科研行为的影响最大,回归系数分别是0.281(p<0.001)和0.278(p< 0.001)。最后,由模型1到模型2、模型3到模型4的决定系数(R2)变化可知,高校科研评价制度对教师满意度的解释力由0.4%增加到50%,对教师科研行为方差变异的解释力由0.28%增加到71.3%。

表3 高校教师科研评价制度影响高校教师科研行为和制度满意度的多元回归分析

基于上述分析,结合6个制度变量的回归系数对前述提出的研究假设进行验证。首先,研究结果支持研究假设H1,即评价理念、评价指标及评价结果应用显著正向影响高校教师科研行为。其次,部分支持研究假设H2,即科研评价制度中的评价理念显著正向影响制度满意度,而评价主体、评价程序、评价指标、评价方法及评价结果应用对制度满意度没有显著的影响,不能支持研究假设,这可能与本研究采用的整体满意度测评有关。

(三)满意度的中介作用:结构方程模型分析

在相关与回归分析的基础上,根据高校教师科研评价制度与科研行为和制度满意度的关系模型构建结构方程模型,用以分析满意度在高校教师科研评价制度和科研行为之间的中介作用。应用 AMOS20.0 的极大似然估计法进行结构方程模型检验的结果(标准化参数估计值)表明,该模型的拟合优度指标值为:x2=8.21 (df=3,p<0.001),RMSEA=0.78,GFI=0.995,NFI=0.99,CFI=0.978。从这些拟合优度指标值可知,该模型的拟合度十分理想,同时该模型分别解释了63%的满意度和71%的科研行为方差变异,解释力较强。

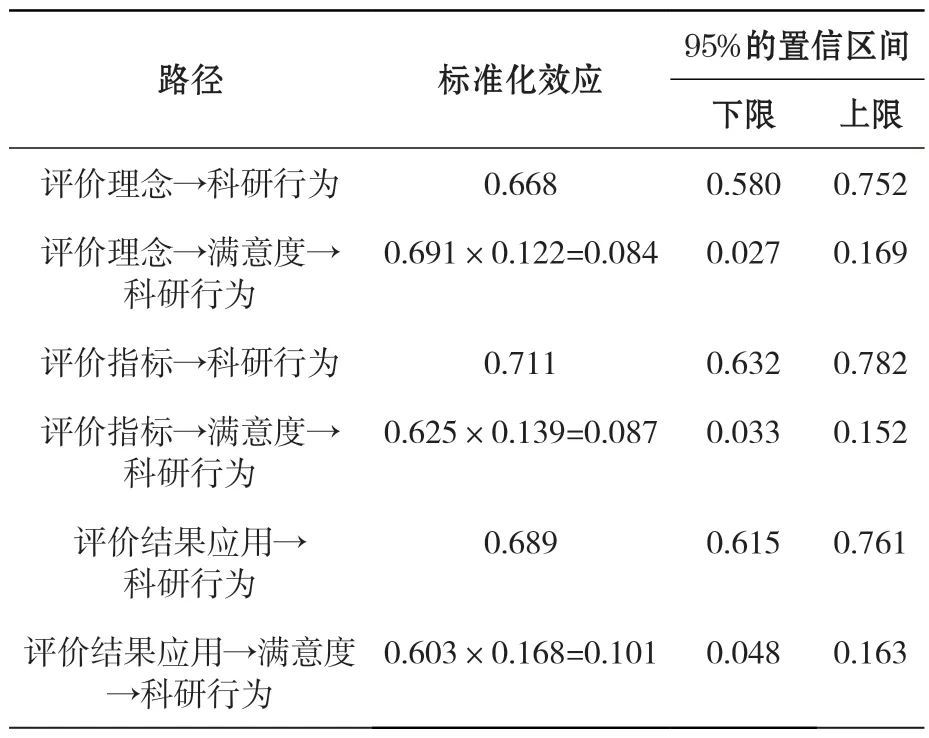

由图2可以看出,将高校教师评价制度的6个变量与科研行为和满意度放置一个模型时,评价理念、评价指标和评价结果应用3个变量对科研行为和制度满意度均具有直接显著正向影响,路径系数分别为0.668、0.711、0.689和0.691、0.625、0.603,研究假设H1与H2得到支持。制度满意度对高校教师科研行为具有直接显著正向影响,路径系数为0.143。评价理念、评价指标、评价结果应用不仅直接影响科研行为,还通过制度满意度的中介作用间接影响科研行为,研究假设H3得到支持。其中评价指标对科研行为的影响效应最大(见表4),效应系数为0.798。

表4 中介效应分解及偏差校正bootstrap的95%置信区间

图2 满意度在高校科研评价制度与科研行为之间的中介作用:结构方程模型

五、主要结论与建议

结论一:评价理念、评价主体、评价方法、评价指标、评价程序、评价结果应用6个高校教师科研评价制度的测评变量均与教师科研行为和满意度呈正相关。通过定量研究分析6个变量与高校教师科研行为和满意度的相关性,实证了前人的研究,如卢晓中等人认为科研制度的变革及其制度满意度双重影响教师的学术行为;[20]董彦邦[21]、刘莉[22]等学者提出,教师科研评价目的、评价指标、评价结果等具体方面会对教师行为产生影响。

结论二:高校教师科研评价制度的评价理念、评价指标及评价结果应用显著积极影响高校教师科研行为,评价理念显著积极影响制度满意度。然而,评价主体、评价程序、评价方法却没有呈现出积极影响,与沈文钦等人的研究结论不同,即评价方法显著影响大学教师学术工作的自主性并导致功利性科研行为产生。[23]一方面可能因为当前高校普遍重视规范科研评价程序;另一方面评价主体和评价方法在各高校中的同质性较高,容易得到教师的普遍认同或接受,不会对满意度和科研行为产生较大的影响,但也可能是测量工具的灵敏性问题,有待进一步研究。

结论三:制度满意度在高校教师科研评价制度与科研行为之间起部分中介作用,评价理念、评价指标与评价结果应用以满意度为中介,对科研行为影响的总效应得到了提高,表明优良的评价结果应用、评价指标和评价理念能显著提高教师满意度,进而提高教师科研的积极性。这发展了李冲[24]、林培锦[25]、姜农娟[26]等学者的观点,即科研人才心理授权对个体创新行为有显著的正影响,心理授权在绩效评价融合取向和个体创新行为之间起完全中介作用。

因此,针对以上结论,本研究提出完善高校教师科研评价制度建设的建议。

1.凸显教师发展本位的生态评价理念

研究表明,评价理念偏差是高校教师评价困境的主因。因而,高校教师评价制度改革应重塑评价理念,提升教师对评价制度的满意度。[27]首先,坚持“人本”的评价导向。摒弃“功利主义工具论”的思想,突出教育科研者在评价中的主体地位,注重激发教师的研究热情,促使教师由短期的任务驱动式投入转变为长期的自我激励式投入,[28]将促进教育科研者成长作为终极目的。其次,坚持“民主”的评价过程。教师不仅是被评价者也是评价者,他们必须充分参与科研评价的全过程。正如“民主—多元主义”政策模型指出的,采取自下而上的议程设定能提高政策的可行性。简而言之,若评价政策在制定、完善过程中忽视对利益相关者意见的采集,缺乏自下而上的程序设定,就很可能造成政策施行不畅,引发群体意见。[29]最后,坚持“生态”的评价体系。以生态思维做好高校教师科研评价体系的顶层设计,优化评价流程,强化评价反馈与成果转化检验,纠正重数轻质、重立项轻结项、重结果轻过程等不良倾向,创造有利于促进教师高质量研究的科研环境。

2.构建分类异质的综合评价指标体系

一个好的评价指标体系既有综合,也有分类,还有异质。第一,综合的指标体系要能全面地衡量学术质量、社会影响、实际效果等各方面,打破诸如唯SCI论文等单一指标评价,科学价值、技术价值、经济价值、社会价值、文化价值等都应该在评价标准中得到充分体现。第二,分类评价指标是根据不同类型的科研项目和成果,分类修订与完善的科研质量评价指标。分类评价指标可以在统一综合的指标框架下,通过权重指标来构建分类的指标权集和指标计量集,充分考虑研究类别、领域和学科等不同因素。第三,异质的评价指标就是要突破同质、单一的结果性评价指标,即坚持质性指标与量化指标相结合、过程性指标与结果性指标相衔接、显性指标和潜力指标相补充,通过多种指标组合整体进行高校教师科研评价。

3.做实透明容错的结果及时应用机制

加强评价结果的使用,可使教师科研评价的价值表达达到最大化,有效地发挥科研评价制度对教师科研行为的指引作用。首先,评价结果应用反馈要及时。反馈不仅要在评价结束后,还要在评价过程中进行,这样不仅有助于教师迅速解决存在的问题,也有助于教师为更长远的学术发展进行规划。其次,评价结果应用过程要透明。进一步完善评价结果公示和申诉等机制,逐步建立健全信息披露、责任追溯、风险管理等机制与制度,明确学术不端行为的判定标准、处理程序和权责范围。最后,评价结果应用机制要容错。评价的终极目的不是实现奖励或者惩罚、督促等,而是要鼓励科研人员大胆探索,挑战未知。因此,各类高校要建立鼓励创新、宽容失败的容错机制,为教师营造既公平又适当宽松的研究环境,激励他们创造出高质量的科研成果。

4.关切评价制度的外部环境变化

改革教师科研评价制度不仅要关注制度本身,还需要充分考量各地区各院校的差异与特色。一是寻求国家政策支持,重视过程性、阶段性的政策拟定与实施,政策的着力点要放在确定科研正确方向与激发科研潜力上。二是找准自身定位,将评价制度的改革与高校管理、科研特色等层面紧密结合。科研评价的改革不能“一刀切”,针对多种类型的高校要求同存异,把握不同学科教师的科研现状,找准评价切入点,倡导制度改革的多元性和应用性。三是灵活运用产业的有效资源,促进高校科研与社会资源的双向流通,各高校可以与优质企业开展多边技术合作,双方必须具有全局思维和长期合作意识,[30]推动产教融合,鼓励教师进行应用型科研。